Francesco Pecoraro

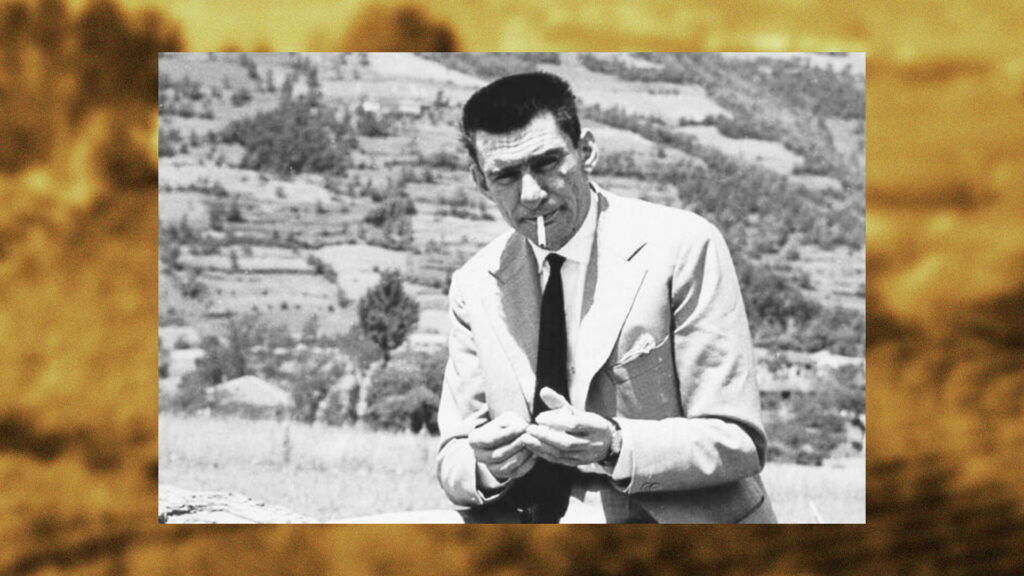

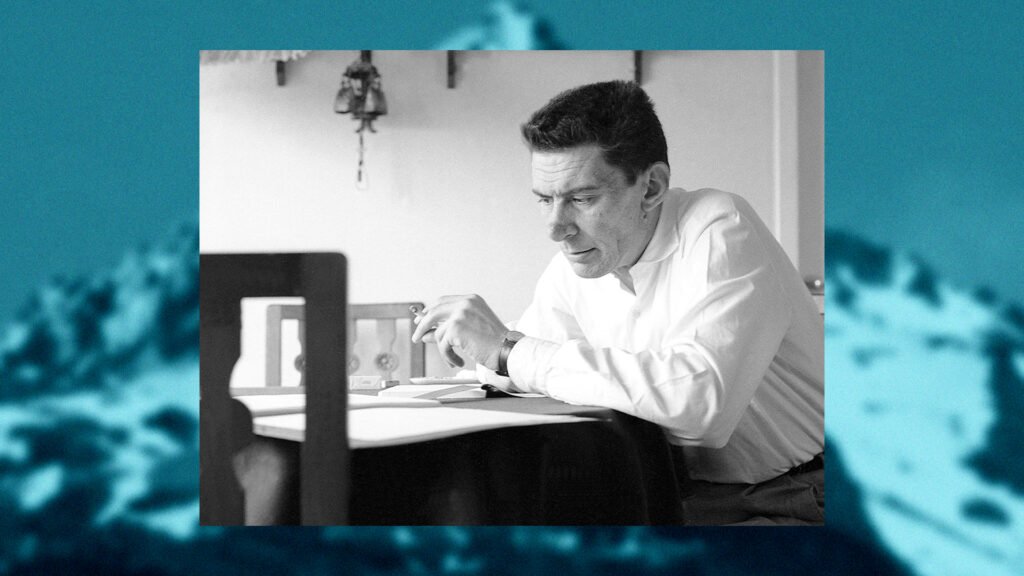

Beppe Fenoglio: l’ultimo scrittore epico

18 Febbraio 2024

Il 18 febbraio del 1963, dopo giorni di agonia, moriva Beppe Fenoglio, lo scrittore che più di tutti ha saputo raccontare l’epica della Resistenza italiana. Lo ricordiamo con un testo di Francesco Pecoraro che racconta la capacità dell’autore del "Partigiano Johnny" di dare corpo, nella lingua, alla morte e alla guerra.

L’Otto Settembre sorprese mio padre in Sardegna. Tornava da una missione di ricognizione, quando gli spararono qualche raffica dall’aeroporto dov’era di stanza e dove avrebbe dovuto prendere terra. Nello sconcerto e nello spavento di vedersi arrivare in carlinga dei colpi sparati dalla propria base, virò e si diresse verso un altro campo di volo. Lì riuscì ad atterrare. Quella base si stava auto-smantellando, vide ufficiali che se ne andavano con addosso abiti borghesi. Lo misero al corrente della situazione: per quanto ne sapevano, adesso i nemici erano i tedeschi.

Nello stesso giorno Fenoglio/Johnny stava montando la guardia a una casamatta sperduta nell’agro romano, a Pietralata. La mattina dopo nessuno venne a dargli il cambio. Seppe dell’armistizio da militari di passaggio che stavano andando a casa. Tornato in caserma vi trovò la più tremenda confusione: ciò che fino al giorno prima si sarebbe detto ordine militare, disciplina, si era mutato in paura, incertezza, vergogna, rabbia, anarchia. Tutto si era sfaldato in poche ore. Non esisteva più una catena di comando, gli ufficiali se la svignavano, i tedeschi rastrellavano la città e deportavano in Germania. Era la fine. Dopo la dittatura fascista anche l’ignominia della resa e del voltafaccia. Cioè che fino al giorno prima era un dovere costrittivo e incontrovertibile, il giorno dopo era svanito: ciascuno per sé.

In Sardegna, mio padre si consultò con altri piloti. Alcuni dichiararono che avrebbero al più presto preso la via di casa, cercando di sfuggire ai rastrellamenti. Altri si sarebbero uniti a qualche reparto o squadriglia rimasta intatta. Altri dissero che si sarebbero opposti ai tedeschi assieme agli alleati. Mio padre aveva 28 anni e un bel po’ di guerra sulle spalle. Disse fanculo, tutto questo non mi riguarda più. Me ne vado. Rifornisco l’S82 e me ne vado in Spagna con chi vuole venire. C’è posto. Un altro pilota dichiarò che avrebbe fatto lo stesso. Dopo il rifornimento salirono sui loro aeroplani e fecero rotta verso le Baleari, dove atterrarono poche ore dopo e dove furono trattenuti fino alla fine della guerra. La Spagna era neutrale.

Fenoglio aveva 21 anni, era giovane e appena richiamato, nessuna esperienza di combattimento. Restò forse un paio di giorni nella caserma deserta a pensare, “come sotto ipnosi”. O almeno così fa il Johnny di Primavera di bellezza. Completamente disorientato comprò vestiti civili e con quelli addosso riuscì a prendere un treno per il nord, senza farsi catturare dai tedeschi.

Dopo un viaggio terribile raggiunse la sua città e la sua casa. Quattro mesi dopo si univa alle formazioni partigiane. L’otto settembre, che aveva espulso per sempre mio padre dalla guerra, spinse Fenoglio ad entrarvi per propria scelta e convinzione come combattente, irregolare. Come bandito antifascista. Come partigiano.

“Mio padre aveva 28 anni e un bel po’ di guerra sulle spalle. Disse fanculo, tutto questo non mi riguarda più. Me ne vado.”

Non posso fare a meno di considerare Fenoglio parte della storia dei nostri padri, di mio padre, cioè di quelli che vissero sotto e dentro il fascismo e che ci generarono negli anni immediatamente successivi. Di tutti coloro che sperimentarono il momento terribile in cui la guerra, da prassi e responsabilità collettiva, per così dire statale, divenne scelta e responsabilità individuale. Cioè non riesco a staccare Fenoglio dal potente nucleo emotivo de La scelta – così si intitola il capitolo iniziale di Una guerra civile, di Claudio Pavone – come una forza che si riverbera su tutta la seconda metà del Novecento italiano, dunque su quelli che, come me, nacquero a ridosso della fine della Seconda Grande Guerra, immersi e quasi travolti dalle storie che continuamente ne scaturivano.

Il destino di Fenoglio passò per quella biforcazione cruciale. Anzi, per quella tri-forcazione. Perché va considerata la massa di quelli che, come mio padre, se ne tirarono fuori astenendosi da qualsiasi ulteriore scelta di appartenenza e già pensando a come salvare il culo per il dopo. La scelta che segnò non solo i suoi anni di combattente, ma anche la sua successiva determinazione di voler solo “scrivere e fumare”, come se tutto ciò che la vita poteva dargli in termini di esperienza gli fosse già stato interamente concesso, lì, sulle colline disordinate delle Langhe, tra il gennaio del ’44 e il settembre del ’45.

La mia ammirazione per Fenoglio combattente nella Resistenza crebbe di pari passo col crescere dell’ammirazione per la sua scrittura. Il partigiano Johnny lo lessi tardi rispetto alla sua prima clamorosa uscita, che è del ’68. Prima che mi capitassero in mano i suoi libri avevo ormai a noia la Resistenza, di cui avevo letto poco o niente e che nella mia testa era diventata, o forse era sempre stata, una cosa retorica, continuamente instancabilmente citata nei discorsi ufficiali di tutti i politici di allora, esclusi i neo-fascisti che se proprio dovevano parlarne la chiamavano “guerra civile”.

Con Fenoglio la Resistenza divenne anche per me una guerra civile, si spogliò di ogni retorica e mostrò tutta la sua stranita contro-intuitiva crudezza fattuale. Con Fenoglio salii anch’io sulle colline delle Langhe e mi unii alle formazioni che facevano capo al comandante Nord. Anche se la mia propensione politica di allora (e di adesso) mi avrebbe portato nelle file dei garibaldini, fui costretto dalla sua scrittura a militare tra i badogliani, perché tutto ciò che serviva era un odio mortale per i fascisti. Odio che da Johnny scaturisce sorgivo e intransigente, dunque innocente, ancor prima di prendere partito in armi: Primavera di bellezza. Odio la cui origine e sussistenza viene continuamente pensata e ripensata e giustificata e detta in tutti i suoi scritti di combattimento.

Con Fenoglio non puoi/non devi staccare la sua vita dalla sua scrittura: tutto quello che accade nei suoi libri, quasi tutti postumi, devi/puoi darlo come veramente accaduto, anche se non è lecito escludere l’invenzione, che pure c’è ed è tanta e sapiente.

Come accadde ad alcuni altri, prima di diventare uno scrittore Fenoglio fu soprattutto implicato nella Storia e agente in essa nei termini ultimativi del conflitto armato. La modalità vita/morte è il nucleo emotivo dominante i suoi testi – mi piace pensare a un unico grande testo fenogliano che, dato il suo diseguale grado di finitezza, siamo costretti ad assimilare in porzioni più o meno conchiuse – probabilmente il principale, quello che dà il sapore aspro di sangue e bocca secca e limatura di ferro a quasi tutta la sua narrativa. Agire nella Storia e successivamente narrarne in modo che quelle stesse vicende le si legga col cuore che progressivamente monta in gola, nell’asprezza nervosa e stravagante e unica della sua pagina, del suo stile. O meglio della sua ricerca di stile.

Da un certo momento in poi fui travolto dai suoi libri. Dal Partigiano, che lessi per primo e che per me resta non dico il migliore, ma quello che mi ha interessato di più per la libertà quasi assoluta di non-finito che lo intride, libertà che talvolta, anche nelle pagine più drammatiche (sono tutte drammatiche), lo porta a sfiorare il gioco linguistico, gli fa parcheggiare nel bel mezzo dell’azione, di una raffica di mitra, di un colpo di mortaio andato a vuoto, persino nell’agonia di un partigiano (“Il ferito reeled ora, ed il rantolo s’era ingrassato e acutizzato”) parole inglesi in attesa di traduzione, neologismi anglicizzanti, ripetizioni, involuzioni in attesa di essere sciolte, immagini trovate all’istante, fulminee, perfette (“la natura stessa pareva avere, in quell’ora straordinaria, disertato se stessa”).

Non voglio indebitamente aggiungermi a chi ha analizzato a fondo questa prosa, né ho titolo e competenze per entrare nel merito di quali delle stesure sia stato lecito pubblicare, né delle ipotesi su come sarebbe stato il testo finito (sicuramente molto diverso). Io il Johnny, come credo tutti quelli che l’hanno letto, me lo sono goduto per quello che è: un testo emozionante e terribile, scritto in modo bizzarro, secco e inventivo, tremendamente vivido. Un intreccio, un tessuto fitto di parole che per centinaia di pagine ti dice e ti fa capire profondamente, senza vanterie né retorica, cosa fu in realtà la Resistenza montana e di come fosse profondamente intrisa di paura, noia, fatica, ferocia & odio, confusione. Goduto non è la parola esatta per descrivere ciò che ho provato: piuttosto direi stupefazione, preoccupazione, ansia nella concitazione di quelle parole, di quei dispositivi verbali diabolicamente capaci di suscitarmi flash di immagini e sensazioni e odori, cioè di farmi partecipare alla vicenda in prima persona. Pochi sono i libri che con me ci sono riusciti con altrettanta forza.

Naturalmente la scrittura del Johnny non è quella di Una questione privata, né quella dei racconti, né quella di Primavera di bellezza o de La paga del sabato, tutti libri, questi, che mi hanno sensibilmente toccato e quasi segnato per sempre. La scrittura fenogliana – o meglio, le sue molte scritture – mi è restata nella mente sotto forma di lampi imprecisi di memoria, quanti emozionali che ogni tanto chiedono di essere ri-trovati, ri-verificati: e puntualmente, andando a riaprire quei testi (copie abbandonate nelle mie vite precedenti, perse e mai ritrovate, dunque comprate e ri-comprate), vedo di nuovo esplodere la potenza del testo, che mi agguanta come se nel frattempo non avessi costruito alcuna difesa. Per esempio non riesco a rileggere questo brano della Paga senza restarne quasi tramortito, cioè visivamente e fisicamente travolto e coinvolto e stupefatto nell’attimo della morte per camion di Ettore.

“Fu urtato nella schiena, i suoi occhi stupefatti furono pieni del colore rosso del vagone, sentì il suo torace crosciare come una cesta di vimini schiacciata. Il cassone del camion lo rotolò lungo il vagone, adesso era fermo e leggeva con occhi sbarrati la scritta MERCI P. V. sul muro del magazzino dirimpetto, e le gambe gli erano alte da terra e fredde come se si fossero cambiate di carne in pietra”.

Lo stesso mi accade per la morte di Milton nell’Imboscata.

“Ma sentì un orribile rumore e come se gli strappassero via la spalla sinistra.

Indietreggiò verso destra, con la pistola spianata e gli occhi annebbiati. Altri proiettili si conficcavano nel suo corpo. La Colt gli era volata via di mano. Qualcuno urlava. Lui non vedeva niente, gli occhi colmi di nero e di rosso. Brancolò verso destra. Risentì urlare, sparare, ma nessun aggiuntivo dolore. Stramazzò. Qualcuno urlava, qualcuno correva verso di lui.

Le sue mani annaspavano nel vuoto. Sgranò gli occhi e vide il fiume sotto di sé, lontanissimo. La sua testa pendeva nel vuoto. Qualcuno correva dalla sua parte. Sporse avanti la testa, più avanti, e sentì che il corpo la seguiva.

Quando piombò nell’acqua era morto”.

È come se Fenoglio sappia cos’è e come funziona il procedimento del morire. È come se durante la sua esperienza ultimativa di guerrigliero, l’abbia letto più volte nelle parole e negli occhi degli uomini visti e osservati nell’atto di lasciare la vita. Mi colpisce che non si tiri indietro di fronte a un tema così misterioso e ostico e che invece lo affronti di petto cercando di scriverlo. E riuscendoci.

“Con Fenoglio la Resistenza divenne anche per me una guerra civile, si spogliò di ogni retorica e mostrò tutta la sua stranita contro-intuitiva crudezza fattuale. Con Fenoglio salii anch’io sulle colline delle Langhe”.

Le parole veloci del Johnny, scabre e spesso inciampate e come non dette apertamente, ma solo mormorate a sé stesso in forma di appunto, restano per me, oltre che piene di una forza trascinante, anche un modello di scrittura iniziale e quasi automatica, su cui riflettere. Ma questo interesse per il modo in cui Fenoglio usa le parole, le mastica e le rimastica e le dispone provvisoriamente nel testo, è successivo al mio iniziale approccio ai suoi testi, che risale a ben prima la decisione di voler essere/diventare uno scrivente e che ebbe un effetto più ampio e più profondo delle riletture successive.

Col Johnny si apriva e quasi si scioglieva il nodo emotivo che in me era legato alla questione della Resistenza e della non-partecipazione di mio padre alla fase del Riscatto che fu decisiva per la nascita dello Stato in cui sarei nato e successivamente vissuto per settant’anni di pace. Nel Johnny si dipanano le radici di eventi che, benché mi risultassero continuamente citati, mi erano in realtà del tutto sconosciuti. È col Johnny che mi sono convinto che solo la letteratura possa, al di là della narrazione scientifica dell’evento storico, dirci come realmente sono andate le cose per gli individui che ci si trovarono dentro.

Allo stesso modo non sai niente della Grande Guerra finché non leggi Lussu, o De Roberto, o Remarque, come non sai nulla del Lager senza Primo Levi, o del Gulag senza Solgenitzin, e non sai nulla della Guerra nel Pacifico se non leggi Norman Mailer, e non sai nulla della Guerra del Vietnam se non leggi Karl Marlantes, e non sai nulla della Guerra in Irak se non leggi David Finkel.

Da creatura prodotta e modificata dalla pace, resta fortissimo e quasi spasmodico in me l’interesse e l’ammirazione per chi ha vissuto l’esperienza del combattimento, per chi cioè ha agito nella modalità ultimativa vita morte, che nel Johnny si sente calare potente ed estrema sulle scene in cui cominciano crepitare le armi, in cui anche un solo gesto sbagliato, intempestivo, troppo coraggioso o troppo vigliacco – cioè in ogni azione in cui non prevalga una ragionevole paura, la stessa che impregna le tutte le pagine del Johnny, come fattore di regolazione del conflitto aperto – semplicemente ti costa la vita.

Vita che come il suo Johnny, Fenoglio scelse volontariamente di mettere a rischio per quella che ai miei occhi si è palesata, in lui monarchico e uomo di destra, principalmente come una questione di stile: Johnny è un dandy che agisce essenzialmente per una questione di stile personale, cioè per posizionare degnamente sé stesso all’interno di un dramma storico che non ha scelto lui di vivere, ma che l’è andato a cercare, l’ha stanato e l’ha messo alla prova. Dunque neppure io, come del resto lui stesso, riesco a staccare Fenoglio dalla Resistenza, cioè dall’esperienza che nutrì la sua scrittura per quasi vent’anni, mentre per me, nato dopo di lui, fu per lungo tempo un evento politico vuoto, pieno di retorica.

Johnny compie una scelta cruciale e terribile e la compie fino in fondo, sceglie cioè di odiare e di essere odiato, di uccidere e di essere ucciso. Compie la scelta di camminare per più di un anno avanti e indietro sulle stesse colline vicino casa sua, dove pure d’estate era andato in vacanza. La scelta di soffrire e combattere e fuggire e ritornare e aspettare e combattere ancora e fuggire ancora. La scelta di non-fumare per mesi, nel gelo. Tutto questo sulla base di un’istanza etica pressoché endogena, cioè auto-prodotta, secreta nel momento in cui il crollo di Tutto Quanto imponeva una decisione che fu personale per rapporto al proprio destino e fu universale per rapporto al destino del Paese.

La stessa scelta che marcò la sua assenza in mio padre, quando decise di avere già dato ciò che doveva al suo Paese, quando si disse “Ho già combattuto con i tedeschi contro gli alleati, non mi sembra serio combattere con gli alleati contri i tedeschi”, quando si sottrasse e se ne andò in Spagna al riparo da un conflitto che non capiva più. Per questo il Johnny di Fenoglio è per me la parte mancante di mio padre, ne è il completamento virtuale, perché fa ciò che lui non fece, ciò che lui non poteva fare per mancanza di formazione, per l’assenza intorno a lui di un clima che lo influenzasse in modo adeguato, che gli facesse discernere ciò che in quel momento era giusto fare. Non era facile, ma si poteva.

È per queste ragioni che il Johnny di Fenoglio è diventato il mio Johnny, perché è un padre che non fugge e che in ultimo si batte per definire e circoscrivere e difendere fino alla morte uno spazio di dignità attorno a sé, nel marasma e nell’umiliazione della sconfitta, del tradimento, della fuga di massa verso casa.

E poi, mentre mio padre, tornato a casa, prendeva parte attiva alla ricostruzione e vi si buttava a corpo morto da homo faber quale era, Fenoglio compiva un’altra volta una scelta opposta, quella di scrivere e fumare: come di uno ormai sazio di vita e di esperienze che vuole solo riposare, raccontare, stare da solo, come di uno che dica Ok, ho fatto tutto questo, sì l’ho fatto, ho preso posizione, ho avuto dei compagni, li ho amati, alcuni li ho visti morire, adesso lasciatemi in pace, voglio solo scrivere e scrivere e soprattutto voglio fumare milioni di sigarette, fino a morirne.

Il testo con titolo Ritto sulla collina è uscito in precedenza sul numero 40-41-42 della rivista «L’illuminista» dedicato a Beppe Fenoglio e a cura di Gabriele Pedullà.

Francesco Pecoraro

Francesco Pecoraro è architetto, poeta, scrittore. Il suo ultimo libro si intitola Solo vera è l’estate (Ponte alle Grazie, 2023).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati