Goffredo Fofi è stato importante per molte persone: una raccolta di testimonianze e di ricordi di chi sente di dovergli qualcosa.

Abbiamo raccolto alcuni ricordi, qui pubblicati in ordine alfabetico per autore, di chi ha conosciuto e amato Goffredo. Continueremo a farlo via via che se ne aggiungeranno di nuovi.

Marco Cassini

Come sanno le molte persone che Goffredo ha accolto a casa, col tempo si era liberato di gran parte dei suoi libri, riducendo la selezione all’osso, cioè agli inseparabili. Ma gli piaceva separarsi anche dai libri che gli erano cari, se quella separazione poteva significare un’opportunità di nuova circolazione, di riscoperta per un testo che per lui era stato importante. E così ogni volta che sono andato a trovarlo mentre mi preparava il pranzo rigorosamente vegetariano, mi indicava in quale piletta di quale angolo di quale piano d’appoggio potevo trovare qualcosa che aveva tenuto da parte per me o che mi poteva interessare. L’ultima volta che sono andato a trovarlo, questa primavera, mi ha dato un improbabile libro di canzoni di protesta cubane e la benedizione a pubblicare un romanzo inglese da cui era stato tratto un film. Prima di darmi il benestare ha voluto verificare che giudizio si era meritato il film, e solo dopo aver detto “Mereghetti gli dà 3 stellette e mezzo”, mi ha esortato: “pubblicalo!”

Sapendo che non sarei mai tornato a mani vuote da casa sua, gli offrivo sempre un piccolo contributo al menù del pranzo, o alle collezioni di cui era fiero: scheletrini messicani e asinelli di varie forme e dimensioni, che col tempo hanno conquistato la gran parte dello spazio originariamente dedicato ai libri.

Qualche anno fa aveva, con una certa riluttanza, accettato che iniziasse a prender forma nella sua libreria di casa una collezione dei tantissimi libri da lui scritti o editati.

Le varie case in cui ha vissuto erano sempre invase dai libri ma col tempo aveva iniziato a ridurre sempre di più l’ingombro, aumentando i libri da regalare a chi lo andava a trovare a casa, e conservandone sempre meno per sé. La “biblioteca” non la stava mettendo su lui, ma persone vicine, amici e collaboratori che avevano avviato questa intrapresa mastodontica.

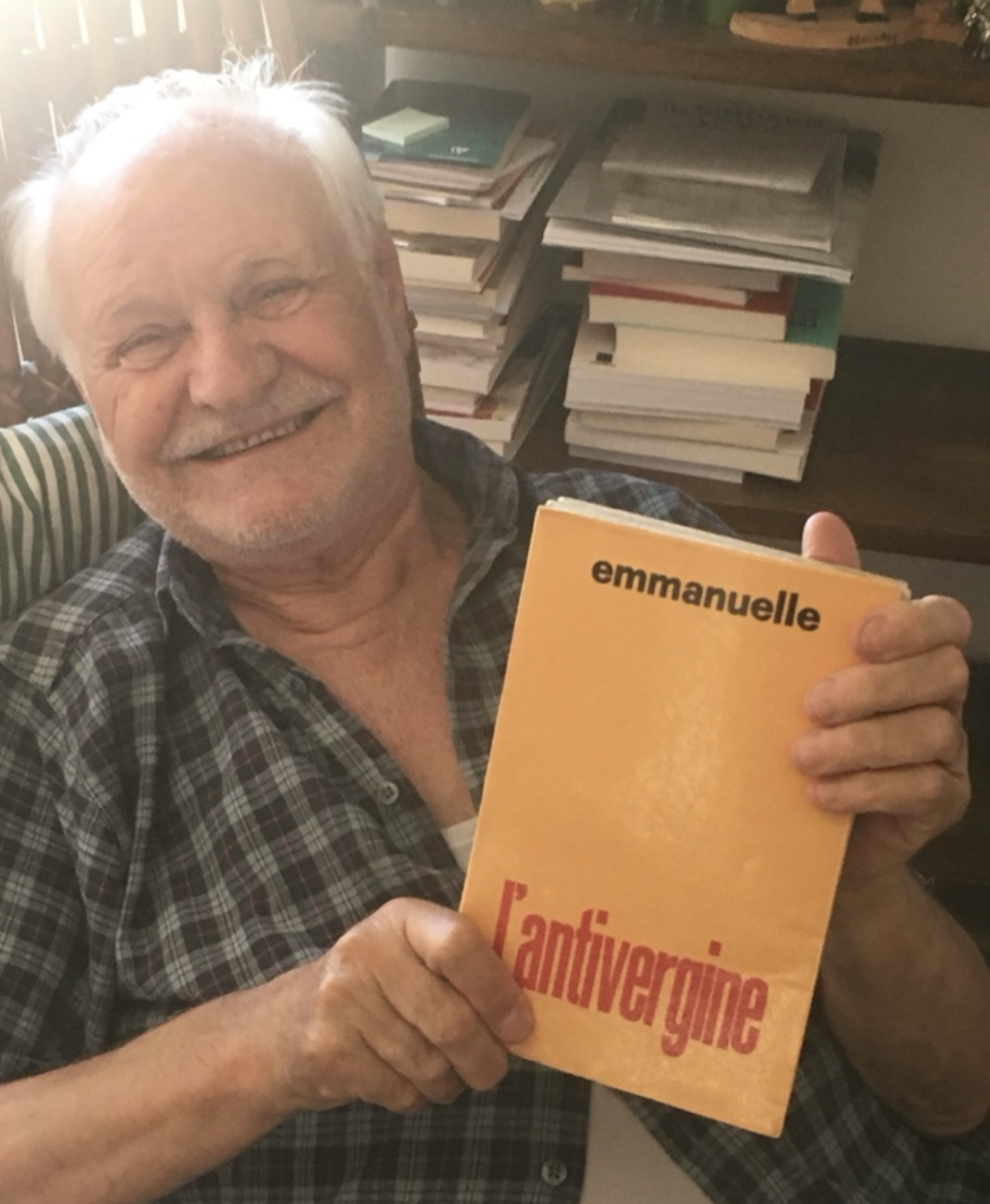

Un giorno, una decina di anni fa, gli chiesi se c’erano dei pezzi mancanti, qualche titolo di cui era particolarmente fiero ma che non era riuscito a rintracciare. Col suo abituale understatement mi raccontò che nel 1968, mentre imperversavano le battaglie su trincee d’ogni tipo, lui era riuscito a far guadagnare soldi a diversi amici intellettuali, che non se la passavano bene economicamente, facendogli tradurre sotto pseudonimo romanzi “pruriginosi” che loro stessi pubblicamente ripudiavano: e al contempo fece prosperare Forum editoriale, che ebbe un enorme successo grazie alle edizioni italiane di quei libri. “Il proprietario”, mi diceva “era un gallerista ricchissimo a cui feci fare ancora più soldi, con la promessa di farmene investire almeno una parte nei progetti che mi interessavano davvero”. Mi raccontò una cosa che a suo dire all’epoca erano in pochi a sapere, e cioè che il traduttore di Emmanuelle e del sequel Emmanuelle l’antivergine era proprio lui, Goffredo: i libri erano usciti senza l’indicazione del nome del traduttore, per salvaguardarlo – e infatti l’edizione italiana fu regolarmente sequestrata e ritirata dal commercio per oscenità, prima di diventare poi un best seller. Si rammaricò di non avere una copia proprio di quello che con ogni probabilità era stato l’unico best seller tra tutti i libri che aveva curato.

Quando compì ottant’anni, gli regalai una copia di entrambi i libri, che ero riuscito fortunosamente a trovare in una bancarella di libri usati di Torino, che ora non esiste più.

L’espressione gioiosa di bambino felice che fece quando aprì il pacchetto è uno dei ricordi più cari che ho di Goffredo.

Ilide Carmignani

Quando ero a studiare alla Brown University qualcuno mi fece il suo nome, Goffredo Fofi, non ricordo più chi, e quando rientrai in Italia andai a cercarlo a Milano, senza sapere bene chi era, la storia che aveva alle spalle. Gli portai due racconti che avevo tradotto dall’inglese laggiù, nel New England, racconti di una scrittrice canadese quando le scrittrici canadesi erano note da noi quanto lo sono oggi le scrittrici malgasce. Correva l’anno 1987. La redazione di «Linea d’Ombra» era in un ufficio piuttosto buio vicino alla Stazione Centrale. Lui non c’era. Del resto ero andata lì senza scrivergli, senza telefonare, non ne avevo avuto il coraggio. Qualche giorno dopo mi chiamò e mi disse va bene, li pubblichiamo, torna a trovarci quando ci sono anche io. Ci tornai felice, erano le mie prime traduzioni pubblicate. Volle sapere di me, che a ventisei anni avevo così poco da raccontare, e poi mi disse vieni alle riunioni di redazione. Mi sarebbe piaciuto andare ma non avevo i soldi, potevo prendere il trenino delle 6 di mattina da Viareggio ma le riunioni erano di sera e non sapevo dove dormire. Non ebbi il coraggio di dirgli nemmeno quello. Ogni tanto però mandavo una traduzione o un pezzo o un’intervista.

Moltissimi anni dopo, al Festival di Gavoi, glielo spiegai che non avevo i soldi, e lui allargò le braccia, scosse la testa e disse ma ti ospitavamo noi, bastava dirlo, che peccato. Che peccato davvero. A guardare indietro adesso vedo una lunga fila di disincontri: lui dopo a Napoli e a Roma e io sempre a Lucca col guinzaglio corto dei bambini e del lavoro furibondo e delle cose urgenti che, come dicono gli spagnoli, tolgono il tempo alle cose importanti. Ogni tanto il regalo di un incontro in qualche festival. Non so dirvi la stima che avevo per lui: ogni cosa che ho fatto mi sono chiesta se gli sarebbe piaciuta. E non so dirvi l’affetto. Io che non ho mai rimpianti ho questo rimpianto: aver perso il maestro che avrei voluto.

Vanni Codeluppi

La sala era lunga e vuota. Mi sono seduto in seconda fila e ho aspettato che arrivassero le altre persone e soprattutto il conferenziere. Che era Goffredo Fofi. Lo conoscevo poco, ma quel sabato pomeriggio 27 marzo 1976 era previsto che tenesse una conferenza con un titolo sulla carta interessante: Cultura e cinema. E poi la conferenza faceva parte di un importante corso sulla storia del cinema organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Reggio Emilia. Per tre anni, quasi ogni settimana sono state proposte una proiezione di film e una conferenza.

Fofi, come alcuni degli altri conferenzieri invitati prima e dopo di lui, non era un accademico, ma possedeva già una vasta cultura nonostante in quel periodo non avesse ancora quarant’anni e si fosse intensamente impegnato nella vita in molte iniziative di tipo sociale. Però, era principalmente un intellettuale ed era fortemente interessato al ruolo culturale svolto dal cinema. D’altronde, nei primi anni Sessanta aveva potuto lavorare a Parigi nella redazione della prestigiosa rivista di cinema «Positif» e poi, dopo essere tornato in Italia, aveva collaborato alla creazione dell’importante rivista culturale e politica «Quaderni piacentini» e nel 1967 aveva fondato la rivista di cinema e cultura «Ombre rosse».

Comunque, quel pomeriggio alle 15.00 la sala della Casa di riposo era quasi piena e poco dopo Fofi ha cominciato a parlare dell’argomento che gli era stato assegnato all’interno del corso sulla storia del cinema. All’inizio, avevo l’impressione che fosse un marziano. Parlava di argomenti molto interessanti, ma mi chiedevo continuamente come facesse a rintracciarli all’interno dei film che citava. I quali per me all’epoca erano fondamentalmente delle opere d’arte. Per lui, invece, erano dei sorprendenti contenitori di idee e modelli culturali. Progressivamente, ho capito che riusciva a vederli allo stesso tempo sia per il loro valore artistico che per quello di merci. Come elaborazioni estetiche, ma anche come prodotti creati dall’industria culturale americana per il consumo nel mondo da parte di un pubblico di massa. In quanto tali, anche come strumenti di creazione di ideologie.

Negli anni successivi, ho conosciuto meglio Fofi e ho letto molti dei suoi testi sul cinema. Ho capito così perché la prima volta che l’avevo ascoltato mi era sembrato un marziano: era nato in provincia, a Gubbio, e i suoi genitori erano emigrati in Francia, dove si era formato e dove soprattutto aveva potuto vedere nella cineteca i classici del cinema e dei film che all’epoca in Italia non era ancora possibile vedere. Si era creato cioè uno sguardo “diverso”. Uno sguardo che gli consentiva di vedere il cinema come qualcosa di differente rispetto a quello che sembrava in apparenza. Come veicolo di ideologie e mezzo di distorsione della rappresentazione del mondo, ma anche come un prezioso strumento di lotta politica. Per questo, Fofi ha scritto che il cinema “permette di conoscere le contraddizioni della realtà – politica, sociale, “culturale” del nostro tempo e della nostra società – per potervi intervenire nel modo più giusto, intelligente ed efficace, rispetto ai fini che ci guidano, e che sono quelli dell’instaurazione di una società in cui la divisione del lavoro infine scompaia e l’uomo sia liberato”.

Ciò non significa che Fofi distorcesse la natura del cinema, perché cercava accuratamente di collocare il film dentro la storia del suo autore e soprattutto dentro l’ambiente culturale di cui era espressione, dentro il suo specifico contesto culturale. Il suo libro sul cinema che ha probabilmente avuto più successo – Il cinema italiano: servi e padroni – era un pamphlet sul cinema italiano, pubblicato nel 1971 con l’editore Feltrinelli, che criticava, ma portando delle dettagliate argomentazioni, la povertà culturale del cinema del nostro Paese. Vi attaccava, tra gli altri, quelli che chiamava i tre “cannoni”, cioè quelli che venivano visti da tutti come i grandi Maestri: Visconti, Antonioni e Fellini. Il primo, in particolare, era considerato all’epoca uno dei “mostri sacri” della sinistra per aver inventato il neorealismo cinematografico, ma Fofi pensava fosse un divulgatore scolastico dei testi più importanti della letteratura borghese. Perché, ad esempio in Morte a Venezia, “Fa della riflessione di Mann sull’artista borghese e sul borghese e della loro connaturata tentazione decadente una lezione esternamente preziosa quanto internamente vacua di lettura di un classico”.

Si spiega così perché spesso la lettura del cinema proposta da Fofi, anche in quegli anni di forte coinvolgimento per la dimensione politica dell’esistenza, sia stata spesso rifiutata e comunque aspramente criticata. Era troppo eccentrica rispetto al comune sentire. Ma a lui non importava, perché il cinema gli serviva soprattutto per altro, per raggiungere un fine superiore: quello della politica.

Luciano Coluccia

Non sono in intellettuale, un regista, scrittore, attore, ma ho conosciuto Goffredo, frequentavo casa sua e tramite lui ho conosciuto Anna, mia moglie; Fofi è stata la persona che mi ha cambiato letteralmente la vita.

A casa sua facevo il mio bucato, perché nel bilocale dove vivevo non avevo la lavatrice; a casa sua ho dormito quando non vivevo più a Roma e andavo a trovarlo; ho cenato a casa sua e ho avuto la fortuna di conoscere attori, registi, scrittori; andavi da lui e ti portava a vedere Gifuni, che all’epoca conoscevano in pochi; ti chiamava al telefono per dirti che c’era un film al cinema che non dovevi perdere; anche a me scattava con la sua polaroid; mi regalava libri e consigli – A casa conservo ancora due preziosi regali che mi diede, IF OF, il libro che la casa editrice Orecchio Acerbo stampò per il settantesimo compleanno di Fofi, coinvolgendo artisti amici.

Per me quello con Fofi fu l’incontro fondamentale della vita, anche se è stata un’amicizia complicata la nostra.

Iniziò tutto un giorno che facevo il volontario a Festambiente e sulla bancarella di una libreria comprai il suo libro Prima il Pane. Il titolo mi aveva attirato per quella evocazione quasi evangelica, era la raccolta di certi suoi interventi, lo divorai arrabbiandomi tanto: demoliva i miei “miti” dell’epoca, lo faceva con una forza argomentativa che non avevo mai incontrato e da lì iniziai a cercare gli altri suoi libri e finii per conoscere la rivista da lui diretta «Linea d’Ombra», che mi educò più della scuola: mi apriva un mondo di letterature, musica, cinema, ragionamenti…

Fu così che un giorno gli scrissi una lettera per dirglielo, conservo ancora la sua risposta: m’invitava a casa sua e ci andai.

Stava alla Suburra, la casa vicino alla metro B, la seconda volta che ci vedemmo mi consigliò di andare alla Comunità di Capodarco, dove lui dava una mano nel fare una rivista e lì conobbi Anna, mia moglie; facevamo il teatro con i “mattarelli”, come li chiamavamo, con la regista eravamo un bellissimo terzetto che se ne andava in giro per Roma per spettacoli e festival.

All’epoca facevo il pendolare, prendevo il treno alle cinque e andavo a lezione, studiavo in biblioteca nel pomeriggio e poi andavo a Capodarco perché seguivo un ragazzone bello tosto e facevamo il teatro, quando finivamo io e Anna si andava al cinema, ai concerti o ce ne stavamo sui gradini di una qualche chiesa a parlare, tornavo a casa tipo a mezzanotte e poi ripartiva l’ambaradam.

A Roma presi casa vicino al Colosseo, grazie ad Anna, era un bilocale fantastico e non avevo la lavatrice, nel frattempo Goffredo avevo continuato a frequentarlo, io e Anna eravamo andati anche a dei seminari a Fermo sul giornalismo che lui teneva; lo incrociavo in Comunità quando capitava per la rivista di Capodarco.

Io e Anna ci fidanzammo e quando ci sposammo, ce ne andammo in Toscana, sperduti nelle valli per fondare una casa-famiglia per minori, mi ricordo che andai a raccontarlo a Goffredo Fofi, nella sua casa, e in quella occasione mi presentò una sera come esempio davanti tra gli altri a Maria Nadotti e a un esordiente, Antonio Pascale.

L’esperienza in Toscana fu disastrosa e non la rifarei, ma non ci siamo pentiti: è stato il nostro ’68 e anche il lasciapassare di fronte a tante militanze fatte di parole, noi ci mettemmo i corpi (come piace dire agli attivisti), ma soprattutto i soldi e senza casa né lavoro, finiti i risparmi, dovemmo ricostruire la nostra vita.

Continuavo a frequentare Fofi, che quando veniva a Firenze nei suoi numerosi giri per l’Italia, non mancava di vederci, con lui andammo a vedere spettacoli al Teatro Studio a Prato – ma capitava di vederci al Festival di Santarcangelo, che tempi!

Intuita la nostra solitudine fiorentina ci introdusse ad amici e parenti, sopravvivemmo la nostra amicizia rispettosa; ma con poco da offrire sul piano intellettuale via via si raffreddò e come succede con i maestri, quelli veri, si finisce anche per tradirli (don Milani a Langer disse di non laurearsi, che era tempo sprecato e Alex si prese due lauree, per dire), finii per stringere amicizia e collaborare con «Una città», rivista che non gli piaceva troppo, passando per lo scautismo e scribacchiando di bici.

Mi ritengo fortunato di averlo conosciuto e frequentato e tutto quello che sono – quasi tutto – lo devo a lui, a Goffredo. Buon riposo, Goff.

Nino D’Angelo

Caro Goffredo, la tua andata via mi ha colpito profondamente e oggi il pensiero non riesce a sopportare il peso di tutte le cose belle che mi hai dato. Tu mi hai cambiato la vita vestendomi di una luce che ha oscurato tutto lo snobismo che la cultura italiana, senza conoscermi, mi aveva attaccato addosso. Hai buttato a terra un muro di pregiudizio insuperabile, mi hai liberato da una gabbia di indifferenza in cui il potere del sapere aveva rinchiuso il mio essere artista del sottoproletariato, parola tanto amata da te. Mi hai insegnato la differenza tra la cultura e l’intelligenza, La lotta per l’uguaglianza, l’importanza del crescere senza dimenticare mai la provenienza.

Mi hai accompagnato passo dopo passo nel cinema che conta, spendendo tempo e inchiostro per raccontarmi agli scettici. Sei stato e sarai per sempre il mio unico “sdoganatore”.

Grazie Goffredo per avermi reso un artista stimato. R.I.P, Nino.

Marco D’Eramo

Acutissimo, estroso, umorale, faziosissimo, Goffredo Fofi ha influenzato almeno due generazioni di intellettuali. Ma soprattutto, in un paese dove ogni persona di cultura agisce e pensa come un’isola solitaria nell’oceano, Goffredo è stato l’intellettuale italiano più generoso verso i giovani che io abbia mai conosciuto. Non si contano quanti ha aiutato a pubblicare, ad aprirsi un varco, a farsi conoscere. “Ti voglio bene, nonostante tu sia del «manifesto»” mi diceva immancabilmente quando ci vedevamo per uno di quei pranzi vegetariani per cui andava matto.

Paolo Di Paolo

“Tuo Fofi”. L’aneddotica post mortem è scivolosa, chiunque sia il soggetto: si rischia di strafare, di dare un peso eccessivo a qualcosa – un incontro, una battuta – che nei fatti ne ha molto meno. Si rischia soprattutto di mettersi davanti allo scomparso, di contribuire a quell’orrendo sport social di commemorare l’illustre assente celebrando sé stessi. Non ho da vantare particolari credenziali, né ho avuto con lui la frequentazione/collaborazione fitta di altri (e splendidi, straordinari) quasi coetanei come Alessandro Leogrande. Ma mi impressiona comunque – e credo vada testimoniata – l’immediata confidenza che accordava a chi gli si rivolgesse, soprattutto se giovane sconosciuto: “passa per favore al tu”; “venerdì e sabato sono in Umbria per un seminario di psicologi e educatori, e ci sono invece domenica, lunedì, martedì… scegli tu il pomeriggio!”. Andava così. “Io arriverò da Porta Maggiore, se puoi vediamoci a metà strada, per es. al Pasticciaccio all’angolo tra Statuto e Merulana… e in ogni caso aspetta conferma la mattina (quando ti alzi, guarda le mail!) perché forse devo fare un salto veloce a Napoli per una riunione a ora di pranzo…”. Sono uno fra mille. Ma diventava in fretta “Ciao Paolino”, in conversazioni belle, intime anche da lontano – veloci, densissime, preziose per i dettagli che lasciava cadere distrattamente, pepite: “Al Père Lachaise andavo spesso a pulire la tomba di Piero [Gobetti] e quella dei Rosselli e già che c’ero quella di Modigliani e di Jeanne non lontano di lì, quando stavo a Parigi o ci tornavo, su commissione di Ada, che era del tutto laica ma che ci teneva fosse pulita…)”.

Un minimo di sintonia fu su piste gobettiane: mi ero a lungo dedicato a quel mondo che lui aveva respirato soprattutto attraverso l’impegno pedagogico di Ada Prospero Marchesini, la giovanissima moglie di quel prodigio morto venticinquenne e diventata poi partigiana, pedagoga, politica. Nella sala di una libreria-casa editrice romana di via Baccina, rione Monti, capitò più volte di coinvolgerlo per via di libretti che contenevano sue tracce. Uno, su Fellini, porta il titolo che gli rubai: Ci ha raccontati come nessuno. L’altro, su Ortese, porta un titolo di lei che Fofi sottoscriveva come un’idea del mondo: Nessun male può dirsi lontano. Ma ripeto: c’è una valanga di gente che può moltiplicare per cento e per mille e per diecimila il racconto di simili occasioni (non è, a ogni modo, scontata – non va data per scontata! – quella impressionante apertura, curiosità.

Ed era interessante anche quando si sottraeva, dopo una prima iniziale disponibilità: quando ci ripensava, “siete in tanti, troppi, cercate di capirmi”; e arrivava la stilettata: “anche se purtroppo siete giovani scrittori”. Giovani-scrittori: categoria che lo indisponeva magari proprio in virtù della generosità con cui la osservava, studiava, interrogava. Accadeva facilmente che sulla simpatia iniziale calasse come un’ombra, che quella velatura generasse un imbarazzo e un silenzio di incomprensione. Non era tanto il giudizio specifico il punto – del romanzo che poi pubblicai su Gobetti scrisse, severamente, che il mio bisogno di essere considerato “sembra prevalere sulla volontà di capire, narrare, ammonire”; e in quei tre verbi all’infinito c’è, ancora una volta, il suo modo di stare. Il punto era il modo in cui ti sfidava, con lo sguardo, con il bastone agitato nell’aria, a smentire, contraddire una delusione spesso preventiva. L’aria di un padre che, da figliol prodigo, sai di non poter rendere orgoglioso. Disse, una volta: “Non sarete nemmeno un terzo di ciò che sono stati Calvino, o Tabucchi, il tuo Tabucchi”. Quel “voi”. Mi irritava, mi feriva. Credo di avere risposto: e che possiamo farci, Goffredo? E pareva già rabbonito da quella ammissione di debolezza.

Ho nettissima, netta in modo che in queste ore diventa quasi lancinante, la sensazione che generava il suo metterti alla prova: temendo di essere deluso. Sperando di non essere deluso. Dell’essere “giovane scrittore” – categoria editoriale e di marketing – sentiva, conosceva i rischi maggiori: le sirene del compiacimento, della presunzione, dell’autoreferenzialità, dell’egolalia. I rischi di ogni palcoscenico troppo illuminato, che lui – preventivamente – rifuggiva. Hai voglia a provare a dirgli, anche solo con gli occhi, guarda che non sono cambiato, sto provando a non diventare una testa di cazzo. Mi ci impegno. No, no, agitava il bastone, e ti rimproverava. Un piccolo schiaffo per gioco. Un gioco serio, però. Ti rimproverava per ricordarti e forse ricordarsi di non cedere mai alla facilità, alla possibilità di diventare disonesti, furbi o furbastri, cinici travestiti da simpatici e generosi. Pungeva, pungolava, talvolta aspro. Era un modo di stare al mondo. Fedele a sé stesso, un’energia intellettuale inesauribile che non cercava vetrine. Si dirà, diremo retoricamente e ipocritamente che ci manca, ma spesso mancavamo noi, mentre lui c’era. E adesso? Chi ci prende a schiaffi, come talvolta meriteremmo? Chi ci smitizza e ci tira giù dal piedistallo? Voglio ricordarmi per sempre quel modo di prendere in giro. Memento. Non diventare una testa di cazzo. Voglio ricordarmi per sempre l’ultima volta che l’ho visto. Quasi primavera, Roma, Libraccio di via Nazionale. Parlavamo di scuola con Christian Raimo, Franco Lorenzoni e altri. Lui era lì per caso. Si è fermato ad ascoltare. L’ho salutato, mi aspettavo la reprimenda. Mi ha preso le mani, mi ha dato un bacio. L’ho ricambiato, un po’ interdetto. Mi è sembrato una specie di perdono, oppure un addio.

Marina Forti

Il primo ricordo risale ai primissimi anni Ottanta a Milano, quando Goffredo invitava a casa sua un gruppetto di noi redattori e redattrici di Radio Popolare, tutti ventenni o poco più, per animate conversazioni attorno a enormi pignatte di pasta al sugo che lui stesso preparava: dove si parlava di tutto – dal teatro alla politica ai libri, e lui che ci ascoltava. Così è stato in ogni nuovo incontro, molti anni più tardi, ormai a Roma: sempre capace di suscitare discussioni, lanciare idee, e riviste, distribuire giudizi taglienti e allo stesso tempo promuovere persone. Oggi siamo un po’ più soli.

Fabrizio Gifuni

Ciao Goff, maestro generoso. Grazie di tutto ma proprio di tutto. Il teatro, il cinema, la letteratura, la poesia, le riviste, le redazioni, la centralità dell’io che è sempre una truffa, lavorare in gruppo è più sano, con gli imbecilli non bisogna parlare, il successo fa schifo (questo lo diceva anche PPP), fa diventare stronzi (questo lo dicevi solo tu). Ed era vero. Quasi sempre. Guai a prendere un premio importante o accettare un incarico in vista, partiva la quarantena preventiva, che poi bisognava dimostrare che uno non era cambiato e finiva sempre che qualcuno a turno ci restava male.

E «lo Straniero» e «Gli Asini». Danilo Dolci e Capitini me li hai fatti conoscere tu, Salvemini lo conoscevo già per via di mio nonno, i suoi libri stanno tutti a Lucera, che anche lì i ragazzi si ricordano tutti di te, sai

E poi i pranzi con le doppie triple tavolate a Via Urbana, quando noi stavamo a Via del Boschetto. Vengono Marco ed Ermanna da Ravenna, Nicola, Alina, Dario, Lorenzo e Federica. Emiliano e Sara, prendete voi le sedie. Alessandro… apri la porta, stanno salendo Chiara, Rodolfo, Luigi e Marco. Hai letto il catalogo ragionato su Bellocchio che ha scritto Paoletta? No? Lo vedi che devi studiare? Qualcuno faceva la pasta, tu mettevi un po’ di formaggio e di noci nei piatti. La casa sempre piena, ragazze e ragazzi che entravano e uscivano, come nelle comuni del ‘68 – che nessuno di noi le aveva mai viste le comuni – e tu quando si andava via ci riempivi sempre di libri, di fumetti e di dvd. Questo lo devi leggere, quello no, sei matto?! È orrendo. Invece c’è questo ragazzo, si chiama Pietro, ti do i suoi cortometraggi che sono un capolavoro, dove li ho messi? vabbè intanto questi sono due saggi molto belli su Pina Bausch e Marlon Brando di Maria Paola una ragazza di Torino. Ah… Sonia, ho sentito Giacchè, forse la Fondazione per Carmelo riusciamo a farla ma è un gran casino. Fabrizio aspetta, non ho scattato la polaroid.

Un periodo era bello il Salento, un altro Santarcangelo. Dopo un po’ prendevi a odiare quei posti. No dicevi, con quelli non ci parlo più. Fine.

Sei stato l’unico vero frate francescano che ho mai conosciuto, con tanto di sandali, barba e pure il sorriso dolcissimo di certi frati. E pure il lettino singolo, il fratino appunto. E il bastone leggendario, che quello vabbè poi si favoleggiava che lo avessi lanciato in testa a Carabba a Venezia, per difendere Così ridevano di Amelio, che vinse il Leone d’oro e c’ero anch’io in quel film. In quei momenti eri decisamente più Savonarola che Francesco.

Sei morto in povertà, dice Marco, ma è il mondo a essere più povero senza di te, dice Paolo. Però eri ricco sfondato, lo sanno tutti, di idee. Miliardario di progetti da realizzare, fino all’altro giorno, fino all’ultimo, dice Nicola: bisognava aprire una rivista in Calabria, una radio non so dove… come fossimo nel 1978 e non nel 2025 ma nessuno si azzardava neanche a pensarlo perche’ se lo dicevi tu voleva dire che si poteva fare anche oggi e anche domani. E pure dopodomani.

La festa per i tuoi 70 anni a Gubbio è stata la più bella e la più allegra che si sia mai vista in Europa, piena di figli appena nati e di bambini che già correvano, c’erano pure Valeria e Maria minuscole.

Quella per i 90 non abbiamo fatto in tempo. Pazienza. A che serve, avrai pensato, se non posso più correre appresso ai treni.

Scusa, Goffredo, per questa sciocchezza che ho scritto piena di ricordi, ché bisogna pensare solo al futuro, lo so. E grazie per averci voluto bene in questo modo. Speriamo di avertene restituito almeno una parte.

Ciao Goff, saluta tanto Alessandro da parte nostra.

P.s. Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Nicola Lagioia, Alina Marazzi, Dario Zonta, Lorenzo Pavolini, Emiliano Morreale, Sara Conforti, Alessandro Leogrande naturalmente, Chiara Lagani, Rodolfo Sacchettini, Luigi De Angelis, Marco Cavalcoli, Paola Malanga, Pietro Marcello, Mariapaola Pierini, Sonia Bergamasco, presenti in questo flusso improvviso di memoria sgorgato in ore notturne, sono solo un’infinitesima parte di quella folla di ragazze e ragazzi che fra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000 (anni in cui soprattutto si impigliano questi ricordi) e poi successivamente, si sono ritrovati, a ondate, a casa di Goffredo per pranzi della domenica, cene, riunioni, visite, consigli, e che a Goffredo hanno voluto molto molto bene.

Lorenzo Gramatica

Quando un giorno, nel corso di un incontro pubblico, ho chiesto a Goffredo Fofi: “Perché fare una rivista?”, temevo mi avrebbe preso a mazzate.

E invece, senza nemmeno bisogno di far roteare il bastone, Goffredo (che di riviste ne ha fondate molte e a molte altre ha contribuito), lanciandomi quel tipo di occhiata che si riserva a chi non è arrivato da solo a realizzare una cosa ovvia, mi ha risposto che una rivista si fa per essere in disaccordo.

Quel giorno avevamo invitato Goffredo a parlare di riviste, libri e lavoro culturale a Piazza Vittorio, dietro casa sua. In anticipo di venti minuti, Goffredo mi aveva preso da parte: “Oggi non dico niente, non ho più niente da dire, basta. Parli solo tu”. Panico, sembrava irremovibile. Appena l’incontro – molto partecipato – è cominciato, Goffredo ha attaccato a parlare per almeno un’ora e mezza: brillante, lucido, divertente, molto schietto.

“Ho litigato con tutti”, ha continuato con il sorriso di un bambino che ti ha appena levato la sedia da sotto al sedere. Pasolini è quello con cui ha litigato di più, e con maggior soddisfazione: “È da lui che mi sono sentito più provocato, chiamato in causa su argomenti fondamentali della nostra Storia civile, e dunque della mia stessa storia”. La lista di quelli con cui ha polemizzato sarebbe lunga. Con molti dei suoi amici-rivali si è riappacificato, altri (un po’ cretinamente) gli hanno levato il saluto per una stroncatura. “Mi mancano le persone con cui litigare… mi manca persino Rossana Rossanda!” – detto a voce più alta, perché lì accanto, in piazza, c’era uno stand del «manifesto».

Io non mi azzardavo a litigarci sul serio – al massimo qualche educata opposizione –; preferivo approfittare del tempo passato assieme per chiedere pareri, per farmi consigliare libri, per parlare di cinema, per lavorare alla rubrica che teneva per Lucy (di cui discutevamo soprattutto al telefono).

Goffredo ti riempiva di cose che nemmeno sospettavi esistessero: guardati questo film, portati via quel libro, conosci lui? E lei? Impossibile fargliela: con uno sguardo veloce e affilato ti sgamava subito se fingevi, scrutando nell’abisso della tua ignoranza. Goffredo sembrava aver letto e visto tutto, e tutti aveva conosciuto e conosceva.

Da qui, dunque, gli aneddoti. Amavo particolarmente sentirlo raccontare di un film di Ferreri di cui aveva scritto il soggetto e nel quale avrebbero dovuto recitare, nella parte di se stessi, Alberto Arbasino e Camilla Cederna – la scena finale era straordinaria. Il film purtroppo non si fece mai (e anche la ragione per cui non si fece mai è notevole).

Più di quelli con cui ha litigato, sono gli amici, le amiche, gli allievi e le allieve, che molto gli devono e lo amano. Goffredo ha contribuito alla crescita e all’affermazione di tanti, ha riconosciuto (spesso prima degli altri) il talento e non ha lesinato critiche anche aspre, che i più intelligenti accettavano senza offendersi.

Detestando negli altri più di ogni cosa il narcisismo e l’ipertrofia dell’ego (un monito che prima o poi finiva per rivolgerti, anche bonariamente: “Non diventare come quel narcisista di X, non fare come quello smanioso di Y”), ha mantenuto sino all’ultimo un carattere tremendamente assertivo, capace di generosità e dolcezza, che i suoi occhi sorridenti esprimevano bene, spesso in disaccordo con le parole che ti rivolgeva. Più di ogni altra cosa, Goffredo ti obbligava a chiederti: è giusto quello che sto facendo? Per chi lo sto facendo? Perché? Proprio perché era difficile essere intransigenti come lo era lui – anche nelle contraddizioni che certamente possedeva – , Goffredo era l’interlocutore ideale per mettere in discussione o a fuoco i propri desideri e le proprie scelte – anche quando non si era in sua presenza, ne sentivi i rimbrotti e due occhi ironici ma severi posati su di te.

Aveva molti progetti, sempre nuove idee, libri da scrivere, prefazione e postfazioni da ultimare. Ti faceva sentire, senza volerlo, un lavativo, ma stargli al passo non era possibile. Fino all’ultimo, ha mantenuto una vitalità rissosa, da ragazzaccio.

Mancherà molto a chi lo ha conosciuto e a chi lo leggeva anche solo per il piacere di trovarsi in disaccordo con lui.

Graziano Graziani

Goffredo compariva nei festival di teatro con il suo immancabile bastone che, ogni tanto, roteava in aria tra lo scherzoso e il minaccioso, come a volerlo tirare sulla testa a qualcuno (una volta, si dice, finì davvero sulla testa di un noto critico che non gli parlò per anni).

Il mondo del teatro è fatto di tanta generosità di pensiero, ma anche di tanti ego sovrabbondanti, come è inevitabile per chi si espone sulla scena; e lui, così avverso ai narcisismi, non tralasciava mai di “bastonarli” almeno un po’. Quello dei teatranti contemporanei, tuttavia, è in fondo un narcisismo straccione che trova una redenzione nelle tante occasioni di comunità, e in quelle Goffredo c’era sempre ed era un riferimento per tutti.

C’era per prendere parola contro il potere che vorrebbe trasformare l’arte in consenso, che combatte i luoghi e le persone che sperimentano il contrario (lo ricordo al dibattito per la chiusura del Rialto); e c’era quando a suo modo di vedere gli artisti rischiavano, pur con i dovuti distinguo, di fare altrettanto (lo accompagnai una volta al Valle Occupato, che inizialmente aveva criticato, e anche in quel caso non si sottrasse al confronto, perché in fondo, anche quando era scettico, Goffredo era instancabilmente interessato a capire cosa si stesse muovendo).

Lui, che aveva conosciuto i più grandi, che faceva trasparire l’emozione dei suoi incontri con Carmelo Bene quando te li raccontava, o che confessava sornione che l’unica persona che aveva avuto la tentazione di fermare per la strada a Parigi senza avere il coraggio di farlo era stata Beckett, continuava ad andare a vedere i lavori di tanti artisti a cui voleva bene. Anche se poi gli spettacoli non gli piacevano. Se c’era qualcuno che sapeva farti dono di un’onestà ruvida, in un’epoca di reticenze gentili, era lui.

Starlo a sentire parlare di teatro – da quello popolare, che amava, alle avanguardie, passando per le decine di letture che “assegnava”, aprendo finestre inaspettate – non era solo affascinante, era un insegnamento costante su come guardare le cose. Sapeva mettere insieme mondi. Tanti artisti si sono incontrati grazie a lui, dentro e fuori le sue riviste. Nelle cene a casa sua, mangiando tra pile e pile di libri. È stato un riferimento per chiunque cercasse di formarsi una coscienza critica. Sembrava instancabile, eppure qualche volta appariva stanco pure lui, forse preso dalla vertigine di quei tanti mondi che aveva avuto modo di incontrare e che aveva anche visto scomparire. Era un’ombra che durava poco. Di solito salutava con un sorriso e ti diceva di tornare a trovarlo.

Andrea Graziosi

Goffredo l’ho incontrato la prima volta al suo arrivo a Napoli, doveva essere il 1972 perché vivevo ancora coi miei. Ero giovanissimo io, e abbastanza giovane anche lui e non sapeva dove andare a dormire. Scherzando gli dissi “potresti stare per terra a casa nostra” e lui senza battere ciglio disse “certo” e dormì sotto la scrivania mia o di mio padre. Era molto intelligente e diretto, e quindi molto simpatico. Sapendo che ero appena entrato a Lotta Continua mi parlò subito male dei suoi dirigenti, che mi parve cosa strana ma a suo modo coraggiosa. Poi a Napoli non lo vidi spesso, perché l’idea di occuparsi dei bambini “proletari” non mi convinceva per niente, ma continuammo a discutere molto ogni volta che ci vedevamo, e stranamente abbiamo ripreso a farlo come se avessimo smesso il giorno prima le due-tre volte che ci siamo incontrati in treno nei 50 e più anni passati da allora, e poi di nuovo negli ultimi mesi, quando lo ho rivisto grazie a Lucy. Mi piaceva molto però ascoltare le sue puntate sulla cultura italiana alla radio, che erano sempre calde e intelligenti, e mi piace ricordarlo quando mi parlava di Gigliola Venturi, di Danilo Dolci e di una Torino e di una Sicilia che non esistono più e sembravano avviate verso un futuro che più diverso da quello che poi è arrivato è difficile immaginare.

Loredana Lipperini

Non dimenticherò mai Goffredo Fofi, e non lo farò per vari motivi. Intanto, non ci eravamo simpatici, o almeno credo. Quando l’ho conosciuto ero troppo vecchia, avevo più di quarant’anni e diffidavo dai maestri: intanto, ne avevo già avuto uno a venti, Marco Pannella, e conoscevo bene il meccanismo di fascinazione, apprendimento e dipendenza che può darti un maestro (o una maestra). Inoltre, sono stata viziata dall’aver avuto un padre meraviglioso, che pur essendo figlio di un ciabattino e di una contadina sapeva scrivere sonetti e dipingere a olio e ti apriva mondi facendoti semplicemente vedere come si fa (con un’unica eccezione, il tressette: non me lo ha mai insegnato e infatti non ci so giocare). Insomma, sapeva insieme stimolare e mostrare dissenso, spingerti a fare meglio senza mai sminuirti. Quindi, il mio modello paterno, o di maestro, era quello, e lo è ancora. Infine, sono molto refrattaria a entrare in un circolo, vizioso o virtuoso non importa: diciamo che sono una testa dura, e questo, nei suoi ultimi giorni, l’ha capito benissimo Michela Murgia (nel cui cerchio ristretto di amiche e amici non ero, anche se l’amavo con tutta me stessa) quando mi ha regalato una frase su Instagram che contiene la cosa più importante per me. Ha scritto, cioè, che sono un’intellettuale libera. Intellettuale non so, ma a essere libera ho sempre tenuto più di ogni altra cosa.

E quindi, nei lontani anni in cui Radio3 cambiava volto e Fofi era a fianco dell’allora direttrice che stava riorganizzandola, questo mio scalpitare doveva averlo capito, perché infatti lasciai la rete che amavo per un periodo di lontananza durato quasi dieci anni. Durante i quali, però, avevo incontrato coloro che a fianco di Fofi erano cresciuti intellettualmente, e il loro valore era così alto che più volte mi sono chiesta se non fossi io a sbagliare: è probabile che sia così, ma i caratteracci sono caratteracci. Parlo del mio, e anche del suo, suppongo.

Però. Quanto l’ho stimato, da lontano, re-incrociandolo solo per qualche intervista, ma leggendolo sempre, e un po’ arrabbiandomi quando lanciava anatemi su chi gli era vicino: ma ho capito molto dopo che quei suoi anatemi erano pedagogici, e che voleva spingere gli altri e le altre a essere migliori, a dare di più, a non chiudersi nei propri mondi.

Non so quanti lo abbiano fatto (alcuni sì, altri no, secondo me): ma era straordinario che lui continuasse a chiederlo, che non si accomodasse mai sulla propria vita, ma che rimanesse un pungolo, forse inascoltato e forse no, e che non fosse un moralista in sandali anche se i sandali li aveva. Sognava un mondo diverso. Un mondo come questo, anche editoriale, è l’esatto contrario di quello immaginato e perseguito da questo meraviglioso pacifista, visionario, cacciatore di talenti mai pro domo propria, inventore di scritture, di riviste, di possibilità. Di universi, maledizione. Di futuro. E in un mondo come questo mi viene da pensare che davvero ci siano molte poche persone che abbiano il desiderio di rovesciare il tavolo e ribaltare tutto, come faceva lui.

Insomma, quel mio non maestro ispido e limpido mi mancherà moltissimo. Sono pochi quelli che combattono. Pochi quelli che dicono che la letteratura non è solo occuparsi della propria lingua e della propria storia. E, se la mia testa fosse stata meno dura, ci saremmo parlati molto di più. E magari avremmo potuto giocare a tressette.

Rosa Matteucci

Voglio salutare per sempre Goffredo Fofi, che ai tempi del mio esordio con Lourdes mi riconobbe come autentica mistica, figlia della terra d’Umbria, io orvietana e lui eugubino, la stessa Umbria che aveva visto nascere i santi patroni d’Italia Chiara e Francesco e il visionario Jacopone da Todi. Fu un riconoscimento che custodisco da allora con gratitudine, perché veniva da un intellettuale dotato di sguardo lucido, profondo, capace di cogliere l’invisibile che va intuito oltre la banalità del reale. Ora che te ne vai, voglio accompagnarti con parole che valgono come un abbraccio silenzioso, lontano da ogni retorica o lamento. Le prendo in prestito dal poeta Sergej Esenin, che così scrisse a un amico perduto: “Arrivederci amico mio, senza mano, senza parole. Nessun dolore e nessuna tristezza nei sopraccigli. In questa vita morire non è una novità, ma di certo non lo è nemmeno vivere.”

Allora arrivederci, Goffredo. Le tue idee, il tuo rigore, la tua libertà di pensiero continueranno a vivere nell’animo di chi ti ha conosciuto, ascoltato, voluto bene.

Giordano Meacci

In questo momento non so cosa dire; né come dirlo. Ché quando l’Amore e la Morte si fondono ti costringono al silenzio. E allora, se parli, tutto diventa raffazzonato e fuoriluogo; ti rivela quanto tu sia impreparato alla morte perché in fondo in fondo siamo quotidianamente impreparati alla vita.

Che gli voglio bene. Questo voglio dire. Che ancora non sono pronto per l’orrore lontano di un imperfetto. Che di tutto mi mancherà la sua voce.

Non quella – mai dimenticata – che travàlica i righi delle sue pagine, le registrazioni radiofoniche, le riprese che ce lo racconteranno da Qui negli anni.

Penso proprio all’infinito privilegio di aver sentito la sua voce improvvisare un ricordo antico, e bellissimo; o un rilievo caustico e divertito; e spiazzante: magari proprio verso di me.

Per ricordarmi, sempre, la sostanziale necessità di guardare le cose “da un altro punto di vista”.

La voce di Goffredo che ancora non c’è stata e che non ci sarà mai più. Questo mi manca, adesso. Il pensiero di questo. Lui che racconta il tragitto tra Gubbio e Città della Pieve quand’era ragazzo, il viaggio a ritroso e a tappe, per l’Italia degli anni Cinquanta, confidando nei biglietti plurigiornalieri delle Ferrovie dello Stato; lo stupore mai estinguibile che gli dava, ogni volta, l’apparizione improvvisa di Piero della Francesca.

Egoisticamente (lo sento insultarmi sorridendo per questo sconsiderato abuso dell’io) mi mancherà la sua voce per me; per noi: che con lui siamo cresciuti.

Quei suoi toni, capaci di dire sempre tutto – potevi essere d’accordo o no: non è questo l’importante – senza mai perdere la gentilezza.

Gli voglio bene; e mi mancherà la sua voce. Questo solo so e questo solo adesso posso dire.

Ma. Sì: ecco: so anche questo ― per Goffredo ci sarà sempre tempo.

Luciano Mecacci

Studente di filosofia, ero abbonato ai «Quaderni piacentini», e gli articoli di Goffredo Fofi erano per me un appuntamento fisso. Non avrei mai pensato che ci saremmo dati del tu. Feci un salto quando l’Adelphi mi comunicò che su «Internazionale» vi era la recensione di Goffredo al mio libro sui bambini russi randagi; e quando la lessi mi prese un colpo. Mi definiva uno “scrittore anomalo”: finalmente potevo vedermi allo specchio. Mi scrisse che voleva incontrarmi. Veniva periodicamente a Firenze dove soggiornava dai suoi amici Francesco Carnevale e la moglie Maria.

Dove ci vediamo? Rispose: naturalmente al caffè delle Giubbe Rosse. La nostra intesa si consolidò presto per alcuni tratti caratteriali e interessi comuni. Sicuramente, per il mio atteggiamento critico nei confronti dell’intellighenzia snob. Penso però che lo colpì di più che io avessi una provenienza sociale anch’essa anomala per quell’ambiente. Mio padre, truccatore cinematografico, aveva conosciuto bene Pasolini con cui aveva lavorato per Porcile, ma benissimo anche Totò che da bambino io stesso incontravo quando andavo col babbo sul set. E così Goffredo mi parlava della sua partecipazione a Uccellacci e uccellini, del suo rapporto con Pasolini, poi del cinema italiano. Si meravigliò che avessi conosciuto anche Anna Maria Pierangeli, di famiglia a casa nostra: l’attrice, del cui tragico legame con James Dean, Goffredo scrive in uno degli ultimi suoi libri. Si parlava d’altro? Sì, sapeva tutto di libri e film, mi era difficile tenergli il passo. Sorseggiando qualcosa nel solito bar davanti a Santa Croce, alla fine si riandava a Capitini e Camus.

Paolo Mossetti

C’è stato un periodo, all’incirca alla metà degli anni Zero, durante gli anni alla Bocconi, in cui vivevo una piccola fase di contestazione. I giornali mi sembravano fatti di un conformismo insopportabile, la sinistra italiana in fase di putrescente e i blog una piccola boccata d’aria. È in quel momento che sono andato in fissa per Fofi. Rileggevo di continuo La vocazione minoritaria per prendere spunti – l’importanza del connettere culture diverse, il valore dei “margini” contro il “centro corrotto”, la nostalgia per un popolo partecipe – poi, col tempo, ho temuto potessero alimentare in ciò che scrivevo un populismo moralista un po’ logoro. Ci siamo allontanati. Poi ci sono stati gli anni del renzismo: Fofi era fuori posto, un “gufo”, un borbottone che non si arrendeva alle “riforme” e alla modernità, mentre la scena culturale, soprattutto milanese, si riempiva di riviste eleganti e lib, ottimiste e post-engagé. In quel mondo, come in quello dei festival culturali, Fofi vedeva una prova del suo giudizio: intellettuali narcisisti, disimpegnati, convinti che “la vera rivoluzione sia non avere opinioni”. Oggi è finita la “fine della storia”, ma di nuovi Fofi sui media tradizionali non c’è traccia. Su YouTube, Instagram o TikTok: lì trovano piattaforme e pubblico le vocazioni minoritari, e i critici più sinceri.

José Antonio Muñoz

Francesco Piccolo

Mi chiedo sempre se abbia senso evocare ricordi di persone gigantesche come Goffredo Fofi – come a dire di aver fatto parte di un mondo, e affermarlo più che testimoniarlo. Un mondo che ha attraversato epoche e persone, molto prima di noi, che hanno fatto la storia culturale di questo Paese – e se noi abbiamo un merito, sta nel fatto di averla letta e studiata, quella storia culturale. Era troppo tardi per i «Quaderni piacentini» (li ho letti a posteriori) ma grazie a «Linea d’ombra», a cui ero abbonato mentre vivevo nello sprofondo della mia città, ho letto e conosciuto tanti protagonisti della vita culturale italiana, e tantissimi scrittori di tutto il mondo che in seguito sarebbero stati indispensabili nella vita di tutti.

Però, i ricordi personali in questo caso, nel caso di Goffredo, hanno valore. Perché testimoniano il suo intenso, costante, ininterrotto interesse per tutto ciò che nasceva, decennio dopo decennio, anno dopo anno, ritenendo poi il prosieguo un fatto meno interessante – o meglio, era una scelta: seguo con apprensione coloro che continuano a produrre le loro idee, opere, oppure guardo alle voci nuove, quelle che nascono? La sua scelta era sempre la seconda, senza mai dubbi. Poi ti seguiva lo stesso, alternando affetto e colpi di bastone, ma il suo vero interesse – è questa la sua caratteristica principale, quella che poi chiamava vocazione pedagogica – era per gli esordi.

È così che l’ho conosciuto, dopo il mio esordio. Mi aveva telefonato e mi aveva ordinato di andarlo a trovare a casa. Era una delle persone epiche della mia vita giovane, e però era la sua vocazione. Ricordo che avevo una apprensione gigantesca al pensiero di doverlo incontrare. Sotto casa sua c’era Eros Puglielli, aveva appena fatto il suo primo film, ci aveva messi insieme. Fatto curioso: la casa di Goffredo, in quegli anni, era a Monti, ai piedi delle scale che dalla metropolitana salgono a via Cavour. Sotto casa sua, c’era un bar, e in quel bar Totò aveva girato con Peppino una delle scene più esilaranti de La banda degli onesti – e il lavoro di rivalutazione di Totò è uno dei capolavori di Goffredo.

Di quella sera ricordo una pasta e lenticchie tanto buona da essere indimenticabile, che mi costringeva ad andare a girare ogni tanto durante la cottura, e lo stupore per quel metodo di accoglienza semplice, che aveva buttato via la mia apprensione come una pochezza. Poi le mitiche serata a casa sua con tanti giovani (tanti esordienti…), poi lo abbiamo coinvolto a minimum fax per la rivista de «Lo straniero», che è stata una festa, e con lui sono arrivati tantissimi esordienti in tutto. E poi comunque, da vicino o da lontano, c’era lo sguardo di Goffredo su tutto quello che facevi.

L’ultima volta che l’ho visto, qualche settimana fa, era uguale a tutte le volte in cui l’ho visto negli ultimi anni. Abitiamo – anzi, abitavamo (bisogna imparare a dire) nello stesso quartiere. Ci incontravamo la mattina presto, soprattutto. Io andavo in giro a camminare e lui da qualche parte, spesso a prendere qualche treno (credo sia la cosa che Goffredo abbia fatto di più nella sua vita: prendere treni). Cominciava a sorridermi da lontano, agitava il bastone, e poi mi diceva qualcosa di genericamente violento, sprezzante, terribile – neanche a proposito di qualcosa che avevo scritto, ma per il solo fatto che esistessi. A volte colpendomi le gambe o la schiena con il bastone. E poi, prima di andarsene, mi tirava a sé e mi stringeva forte e mi dava un bacio. Qualche volta diceva anche: ti voglio bene.

Così anche io, come tutti, poiché tutti li ha conosciuti all’esordio (o li ha fatti esordire lui stesso) ho attraversato la mia intera vita di scrittore con la presenza di Goffredo, da lontano più che da vicino, come tutti, e come continuava e avrebbe continuato a fare. Ci mancherà, certo, soprattutto perché il suo modo di camminare, agitare il bastone e qualche volta colpire, prendere treni, era sempre uguale, a qualsiasi età. E quindi non avevamo messo in conto che non ci sarebbe stato più.

Ma mancherà di meno a noi, che pure lo abbiamo conosciuto bene, rispetto a quanto mancherà a coloro che esordiranno – in letteratura, al cinema, a teatro, in musica – e non possono ricevere più l’ordine di Goffredo di presentarsi a casa sua. Non lo sapranno, ma mancherà moltissimo soprattutto a loro.

Alice Rohrwacher

Caro Goffredo, non mi rimproverare.

Lo so che i piedistalli sono fatti solo per cadere giù, e che non c’è nient’altro da dire su tutto quello che ci hai insegnato, ma solo da rimboccarsi le maniche e fare.

Però per un attimo fatti guardare da quaggiù e concedici uno smarrimento doloroso, come a ritrovarsi davanti a una fontana secca. E ora, moriremo di sete? Ci saranno altre sorgenti? Non si può acchiappare l’acqua. A stringerla in pugno si fa la figura dell’idiota. Per bere l’acqua cristallina che esce da quella fontana bisogna mettere le mani a conchetta e stare attenti, aspettare che si riempiano. E così, quando eravamo insieme, mi facevo ciotola d’ascolto. Che poi la mia ignoranza non era mai una colpa, ma una gioia. Se non fossimo ignoranti, non avremmo sempre sete! E tu versavi a gocce, a cascate, a zampilli, a bicchierini di mistrà e caffè. Non posso dimenticare l’incanto di essere di fronte a questa fontana che non era mia, non era di nessuno, era di tutti. Era una fontana al crocicchio di strade polverose e marginali, dove si fermavano i viandanti più imprevedibili, che non ci potevano credere che in quel posto desolato sgorgasse un’acqua così deliziosa e dissetante. E guai a chi ne rivendicava una proprietà o un’elezione. Guai a chi la voleva imbottigliare! Hai dato da bere a tutti gli assetati, spontaneamente. E ora ci hai lasciato qui, a terra, nell’aridità del presente, confusi e con la gola secca. Ora ci dobbiamo affidare alla memoria dell’acqua. Non ci dobbiamo disperdere, lo dobbiamo fare per te. Dobbiamo ricordarci di avere sete anche quando i supermercati saranno pieni di bibite colorate. Dobbiamo far ricordare ai bambini che quell’acqua cristallina esiste, che da qualche parte scorre libera e gratuita, e che tutti gli esseri umani ne hanno bisogno, va solo cercata dove meno te l’aspetti. Caro Goffredo… non è ammirazione, non è stima: è amore. Grazie amore nostro. La tua befanella.

Vanessa Roghi

Racconta Clara Sereni, nel suo romanzo autobiografico Il gioco dei regni, che il padre Emilio, negli anni della militanza comunista, definiva “grigi” quelli, come Manlio Rossi-Doria, “che ancora vogliono essergli compagno e fratello ma intanto percorrono strade autonome, fuori dal partito, fuori dai dogmi, allo scoperto”. Su una di queste strade, strade da cui è nata la Repubblica, ma fuori dai partiti, tutt’altro che grige, ho incontrato figure eccezionali come quella di Angela Zucconi, non a caso amica e per anni partecipe collaboratrice ai progetti di Rossi-Doria. Zucconi aveva insegnato al Cepas, la scuola di assistenti sociali fondata da Guido Calogero e sua moglie, Maria Comandini. Fra i suoi allievi c’era stato Goffredo Fofi.

Ora Fofi, senza il Cepas, e quel mondo “riformatore”, azionista, “laico” dell’immediato dopoguerra è difficile capirlo, anche nelle sue posizioni rivoluzionarie dei tardi anni Sessanta e Settanta, ché quel massimalismo, unito però al fare e non solo al dire, da lì veniva, dalla scuola dei Calogero e delle Zucconi.

Basta andarsi a riprendere uno dei suoi libri dove le genealogie sono messe più in chiaro, Le nozze coi fichi secchi, per esempio, per vedere la prima radice da chi e dove era stata piantata: Danilo Dolci va bene, ma poi Margherita Zoebeli e Ada Gobetti, Giorgio Agosti, Anna Maria Ortese, Carlo Levi, Ignazio Silone, Nicola Chiaromonte, Danilo Montaldi. Tutte figure da sempre escluse dalla storia dell’Italia repubblicana, letta come repubblica dei partiti, che pure hanno agito nella pratica, cambiando lo sguardo o le condizioni di vita di chi ha avuto la ventura di incontrarli. Questo non significa che presi singolarmente nei partiti non avessero militato, ma che dei partiti non avevano fatto il fine ultimo dell’agire politico: lo stesso Fofi, recentemente, mi ha raccontato di essere stato iscritto al PSI negli anni della sua inchiesta sui meridionali a Torino, e non stupisce visto che da lì venivano Gianni Bosio e Raniero Panzieri e il loro modo di fare inchiesta sociale: non dare la voce, l’intellettuale che dà le parole alle masse e le guida, ma raccogliere le voci, al plurale, per farle risuonare negli spazi da sempre separati del lavoro culturale. Una scuola che ha modificato anche l’approccio dei marxisti, non di tutti, ma di alcuni, che infatti Fofi ha sentito sempre vicini, fra questi, Bruno Ciari (e quante volte scherzando gli dicevo: “Goffredo guarda che Ciari era del PCI, non fare finta di niente”, e lui, come ha ricordato Marco Cassini nel suo bellissimo ricordo, sorrideva “col suo sorriso da scugnizzo, ed era un piacere per gli occhi e per i sentimenti”). Discutere con lui della storia dell’Italia repubblicana, anche litigando, è stato un privilegio, e mi fa piangere pensare che non accadrà più.

Federico Varese

La morte è un gesto che non può essere riparato, uno sgarbo della natura a cui non c’è rimedio. Come ogni morte, anche quella di Goffredo è un atto finale. Per me chiude un ciclo iniziato negli anni Ottanta, quando lo conobbi grazie a Pier Cesare Bori, nelle aule di Scienze Politiche a Bologna. Nel cupo decennio della restaurazione craxiana, lui resisteva, studiava, faceva rete e, proprio a Milano, “rompeva i coglioni” dirigendo «Linea d’Ombra».

Per me, aspirante sociologo, era l’autore di un libro fondamentale: L’immigrazione meridionale a Torino (1964). Era stato discepolo di Aldo Capitini e imputato in Sicilia nel processo contro Danilo Dolci. Come Capitini, praticava il pacifismo attivo, mai al servizio del satrapo di turno. Come Dolci, faceva un’antimafia dal basso, senza narcisismi, al servizio di chi non aveva potere. Fu lui a mettermi in mano I racconti della Kolyma di Šalamov, un libro-universo sull’umanità offesa dallo stalinismo: mi immersi così nella cultura russa dei dissidenti, e non ne sono più uscito. Grazie a lui ho accettato il mio destino di essere un piccolo elemento di una minoranza attiva, senza rimpianti.

Per decenni ho cercato di essere la persona che lui avrebbe potuto ammirare. So di averlo deluso: mi rimproverava di essere sempre lontano, all’estero, troppo assente dalla sua vita; e di aver scelto una carriera borghese. Oggi è tardi per rimediare, per vivere un’altra vita.

In Cari agli Dei (2022), il libro sugli amici morti troppo giovani, Goffredo cita il racconto The Dead (1914). Nell’ultima pagina, Joyce descrive come, in una certa notte irlandese, la neve cada calma e serena sia su chi è sveglio che su chi giace in eterno. I morti non ci lasciano mai, ma d’ora in poi posso intrattenere con lui solo conversazioni immaginarie. La vita è un’altra cosa. Riapro adesso la mia copia di quel libro e leggo: “Da Goffredo a Federico, con amore”.

Nicola Villa

L’ho conosciuto nel 2005, insieme ad altri compagni dell’università. Avevamo iniziato a fare volontariato nella redazione de Lo Straniero, al Flaminio, accanto ad Anna Branchi e Alessandro Leogrande. Era già un mito per noi, un uomo d’altri tempi. Gli chiedevamo: “Raccontaci di Elsa Morante, del primo concerto dei Beatles a Parigi… com’era Pasolini?”. Ma lui era più curioso di noi.

A noi giovani incuteva timore con le sue bastonature, un po’ rituali. Ma mostrava subito amicizia, generosa, perché non voleva una “famiglia” ma una rete ampia di legami e amici. Le sue cene nella casa piena di libri e foto della Suburra (poi a Porta Maggiore e all’Esquilino) erano mitiche: potevi incontrare Monicelli o un giovane scrittore esordiente. Quando ti chiedeva: “Cosa vuoi fare da grande?”, sembrava chiederselo anche lui. Eterno studente, sempre in cerca, sempre pronto a rilanciare: “Non posso continuare. Continuerò” (come diceva Beckett).