Nonostante i molti discorsi, in gran parte retorici, sull’importanza delle radici, vergognarsi del proprio accento o dialetto è ancora molto comune, soprattutto fra i meridionali. Perché?

Per un certo periodo, quando avevo diciannove anni, ho abitato in una strada di Napoli molto trafficata, in centro storico. Dal balcone della mia stanza si leggeva una scritta luminosa in un vicolo poco distante: “ammore e niente cchiu”, “amore e niente più”. Quando faceva buio e le lucine che componevano queste parole si riflettevano sui vetri della mia finestra, mi capitava di ripeterle mentalmente più e più volte, come una specie di mantra romantico. Peccato che, nel pronunciarle ad alta voce, sembrassi una turista americana che si cimenta in un rudimentale “Ciao, bella!”. Il motivo è che mia madre, che è napoletana, e mio padre, che è cilentano, non hanno mai insegnato i loro dialetti a me e a mia sorella. Hanno sempre prestato grande attenzione a parlarci in italiano, perché non assumessimo inflessioni immediatamente identificabili.

Certamente hanno voluto renderci neutre, darci la capacità di parlare in maniera pulita e corretta in qualsiasi contesto, proteggendoci da alcuni fastidiosi pregiudizi che sopravvivono ancora oggi. Tuttavia, crescendo, mi rendo conto che mi manca un pezzetto della mia identità e mi dispiace che il mio dialetto, quando lo uso, suoni sempre un po’ innaturale. Del resto, è stato solamente all’università, frequentando i miei amici di Napoli in facoltà, che ho iniziato a masticare qualche espressione dialettale, facendo acquisire alle parole che mi escono di bocca il ritmo di questa città. Piano piano, sto cercando di recuperare il mio dialetto, nella consapevolezza che – proprio come per un idioma straniero – a questo punto non sarò mai madrelingua.

Napoli è diventata improvvisamente di moda, il napoletano è un brand, chi prima disprezzava ora vuole comprare, eppure io ormai parlo meglio l’inglese che il dialetto. Imparare il napoletano, la lingua in cui mia mamma si sente più sé stessa, e il cilentano, che è sempre stato il brusio felice delle riunioni familiari, per me è diventata una forte necessità e una reale intenzione soprattutto durante gli anni che ho trascorso all’estero. In quel periodo, era diventato un modo per sentirmi più vicina a casa mia e alle persone che amo. Come spesso accade, era stato necessario un contesto completamente nuovo per rendersi conto dell’unicità di una cosa che era sempre stata lì, sotto i miei occhi, e che avevo serenamente ignorato fino a quel momento.

Tuttavia, devo ammettere che la spinta più forte a padroneggiare il dialetto veniva anche da una specie di voglia di rivalsa. Mi spiego: quando vivevo in Francia, non avevo la televisione, tantomeno quella italiana. Di conseguenza, quando tornavo a casa e mi capitava di guardare qualche programma, mi accorgevo di particolari che prima non avevo mai notato. Una giornalista o un conduttore televisivo possono tranquillamente far trasparire il proprio accento settentrionale; tanti fra gli attori italiani, che dovrebbero fare della dizione il proprio mestiere, non hanno problemi a concedersi spesso una forte inflessione romana. Però, quando qualcuno in televisione parla con uno spiccato accento del Sud, alla meglio si pone un po’ troppo l’attenzione sulla sua provenienza (perché il meridionale, si sa, fa simpatia). Alla peggio, diventa una macchietta. Un personaggio dello spettacolo che non nasconde una cadenza campana o pugliese o siciliana è tendenzialmente un comico. Fa ridere, ma paga in autorevolezza il pegno per il suo accento.

“Devo ammettere che la spinta più forte a padroneggiare il dialetto veniva anche da una specie di voglia di rivalsa”.

Nello stesso periodo in cui facevo queste riflessioni, a Parigi, ero uscita con un ragazzo italiano, piemontese. Nel corso della serata, mi aveva detto di trovarmi molto elegante. Poi, però, non mi aveva neppure concesso il tempo di gongolare sul gradito complimento, perché aveva aggiunto: “Non si sente per niente che sei del Sud, si vede che ti sei data proprio una bella ripulita”. Credo di aver stabilito in quel preciso momento che il mio accento sarebbe stato un dispetto, una rivendicazione. Non voglio correggermi, non voglio patinare il mio modo di parlare, non voglio mettere un filtro alla maniera in cui pronuncio le parole. Non voglio nascondere la mia impronta meridionale per compiacere nessuno. E di sicuro non voglio “ripulirmi”, né pensare che solo a tale condizione potrò sentirmi autorevole e affidabile, o apparire acculturata, istruita, elegante.

Le mie osservazioni sui pregiudizi, sull’impressione generale che nasce dal nostro modo di parlare, trovano effettivamente un supporto accademico. Silvia Calamai, professoressa di Glottologia e Linguistica Generale presso l’università di Siena, nonché ricercatrice associata al CNR, si è occupata a più riprese del tema nel corso della sua carriera fra Italia e Svizzera. Nel suo progetto di ricerca intitolato Between linguistics and social psychology of language: the perception of non-native accents, Calamai rileva che un soggetto con un marcato accento regionale rischia spesso di essere automaticamente classificato come “out-group”, cioè esterno e diverso da coloro che la professoressa definisce “parlanti della lingua standard”, e diventa facilmente oggetto di giudizi negativi ingiustificati.

Calamai si concentra sul doppio binario italiano-dialetto per dimostrare tutta la valenza sociale della lingua, riprendendo il principio del linguistic profiling, cioè il giudicare o classificare una persona sulla base del modo in cui parla, del suo accento, dialetto, scelta delle parole o pronuncia. Si tratta di un concetto sviluppato dall’accademico statunitense John Baugh, che ha studiato ampiamente il legame fra la lingua e le discriminazioni razziali, soprattutto in ambito abitativo: secondo i suoi esperimenti, le persone che chiamavano al telefono per affittare una casa, venivano trattate diversamente se avevano un accento afroamericano o latino.

Che il linguaggio sia una componente fondamentale nella sopravvivenza di una mentalità antimeridionalista è una tesi sostenuta, questa volta in campo politico, anche da uno studio condotto dal linguista Guy Puzey, dell’Università di Edimburgo, specializzato nelle relazioni che intercorrono fra dialetto e società. Puzey ha analizzato a lungo la nascita e l’ideologia della Lega Nord, soprattutto l’iniziale abitudine del partito di distribuire pubblicazioni scritte interamente in dialetto lombardo. Questo atteggiamento, secondo lo studioso, aveva lo scopo di instillare un’idea di superiorità del linguaggio norditaliano rispetto, addirittura, all’italiano.

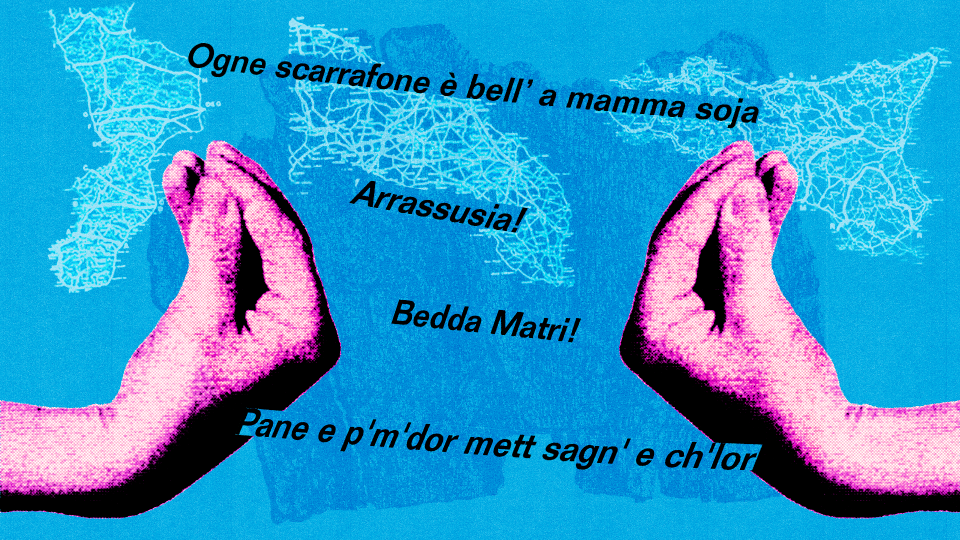

Dati molto interessanti, rispetto alla percezione dei dialetti meridionali, sono anche quelli pubblicati lo scorso anno dalla piattaforma linguistica Preply e riguardanti l’apprezzamento degli italiani rispetto alle lingue regionali del nostro Paese. È emerso che le tre che risultano più fastidiose sono, nell’ordine, il napoletano, il sardo e il siciliano; al contrario, le più gradevoli risulterebbero il romagnolo e il toscano. Eppure qualcosa si muove, e certi dialetti stanno diventando un elemento carismatico. Vedasi il successo de La Niña, cantautrice napoletana femminista, che canta la difficile condizione delle sue antenate nella stessa lingua che avrebbero utilizzato loro. O dei NuGenea, duo tech-house napoletano trapiantato a Berlino, che mixa il dialetto con il francese e il portoghese.

La crisi dei dialetti è cominciata all’inizio del Novecento, probabilmente quale naturale conseguenza dell’Unità d’Italia. In quel periodo, Pietro Mastri, poeta e avvocato molto vicino a Giovanni Pascoli, nato a Firenze e morto a Cava de’ Tirreni, aveva definito il dialetto come una “dolce malerba”, una cosa da estirpare, ma troppo affascinante per morire davvero. Del resto, da questo incantevole resistere dei dialetti, sono nate le poesie di Trilussa e le fiabe di Basile, il teatro di Eduardo, il cinema di Totò e di Troisi. E poi la musica, da ‘O surdato ‘nnammurato di Aniello Califano a ‘Na tazzulella ‘e café di Pino Daniele. Il dialetto, inoltre, può rivelarsi un importante strumento di inclusione, non solo perché è una forma di conversazione in grado di connettere più profondamente lo straniero con la cultura e la società di un dato territorio, ma anche dal punto di vista dell’apprendimento dell’italiano in sé.

Tale fenomeno è stato indagato dall’Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, in Sicilia, che ha condotto un’indagine sull’impatto del dialetto mazarese sull’apprendimento dell’italiano da parte di cittadini stranieri. Lo studio ha rilevato che, nel 65% dei casi analizzati, l’inserimento di alcune parole o espressioni dialettali nei corsi di italiano faciliti la creazione dei ponti cognitivi necessari a parlare fluentemente e migliora la competenza comunicativa complessiva degli interessati.

Certamente, dove il dialetto è più diffuso dell’italiano nascono innegabili problemi di alfabetizzazione. Far vivere il dialetto nella contemporaneità, dunque, richiederebbe una eliminazione dell’aut aut fra la lingua italiana e quella regionale: la modalità migliore per fare propri i dialetti è quella di considerarli come delle aggiunte al proprio sistema di comunicazione, come dei codici alternativi, delle lingue parallele alle quali attingere per esprimere concetti intraducibili.

Il dialetto è un modo di parlare, ma – ancor prima – un modo di pensare, una filosofia che aggiusta il mondo secondo le regole di chi lo vive. L’esempio più rappresentativo in tal senso che mi viene in mente è La Sicilia come metafora, opera del 1979 nella quale Leonardo Sciascia – partendo da un’intervista con la giornalista francese Marcelle Padovani – racconta la propria isola, con affetto e franchezza. Sciascia, per descrivere il fatalismo connaturato nei suoi conterranei, spiega che la lingua siciliana non contempla il tempo verbale futuro. Per dire andrò, al massimo, si dice “àju a jiri”, devo andare. Succederà perché si deve. “E come volete non essere pessimista in un paese in cui il futuro non esiste?” conclude Sciascia.

Ogni dialetto porta con sé una filosofia unica, che intreccia la lingua con le vicissitudini di una terra, la vita, i valori, la mente e la pancia dei suoi abitanti. Andrea Camilleri, che al commissario Montalbano attribuisce un registro sempre a metà tra la formalità dell’italiano e l’immaginifica vivacità del siciliano, è riuscito a spiegare questa sensazione in maniera molto efficace. “L’italiano non mi bastava e studiai come Pirandello faceva parlare i suoi personaggi” ha spiegato nella sezione da lui firmata all’interno del vocabolario Zingarelli, ricordando i suoi esordi nel teatro, e aggiungendo che “la lingua esprime il concetto, il dialetto il sentimento”.

I dialetti del Sud sono ancora fili rossi che ci legano a territori svalutati, lingue indossate per secoli come stemmi di inferiorità culturale, intellettiva ed economica, ma pur sempre lingue, dunque degne in quanto tali. Come spiega Nicola De Blasi, professore di Linguistica presso l’Università di Napoli Federico II e accademico della Crusca, spesso il dialetto è prima di tutto idioletto, cioè la prima lingua dell’io. Nelle case dove si parla abitualmente, è la lingua del grembo materno, che si può amare o odiare proprio in quanto tale.

Elena Ferrante, autrice de L’Amica geniale, è un ottimo esempio di questo particolare rapporto: è una delle voci letterarie che più hanno raccontato Napoli, eppure non ricorre quasi mai al dialetto. In una (rara) intervista rilasciata a Paolo Di Stefano del «Corriere della Sera», l’autrice ha raccontato “Da bambina, da adolescente, il dialetto della mia città mi ha spaventata. Preferisco che echeggi per un attimo nella lingua italiana, ma come se la minacciasse”. La sua traduttrice americana, Ann Goldstein, l’ha capito molto bene e ha commentato che, nei libri di Ferrante, “il dialetto è la lingua dei bambini, della rabbia e della casa”.

Inevitabilmente ripenso alla frase che leggevo da camera mia a Napoli. Era il titolo di Core analfabeta di Totò, che racconta di una storia fra due persone che hanno imparato assieme cosa sia l’amore. Dice:

Stu core analfabeta

te lle purtato a scola

e se mparato a scrivere,

e se mparato a lleggere

sultanto ‘na parola

‘Ammore’ e niente cchiù.

‘Questo cuore analfabeta

Tu l’hai portato a scuola

Ha imparato a leggere

Ha imparato a scrivere

Soltanto una parola

‘Amore’ e niente più’.

Questa canzone in italiano perde qualcosa, nella stessa maniera in cui la traduzione diluisce anche lo spagnolo di García Márquez e il francese di Flaubert. È solo nella sua dimensione originale che riesce a parlare con voce limpida, a diffondere forte e chiaro il suo significato. A parlare di amore, di amore e niente più.