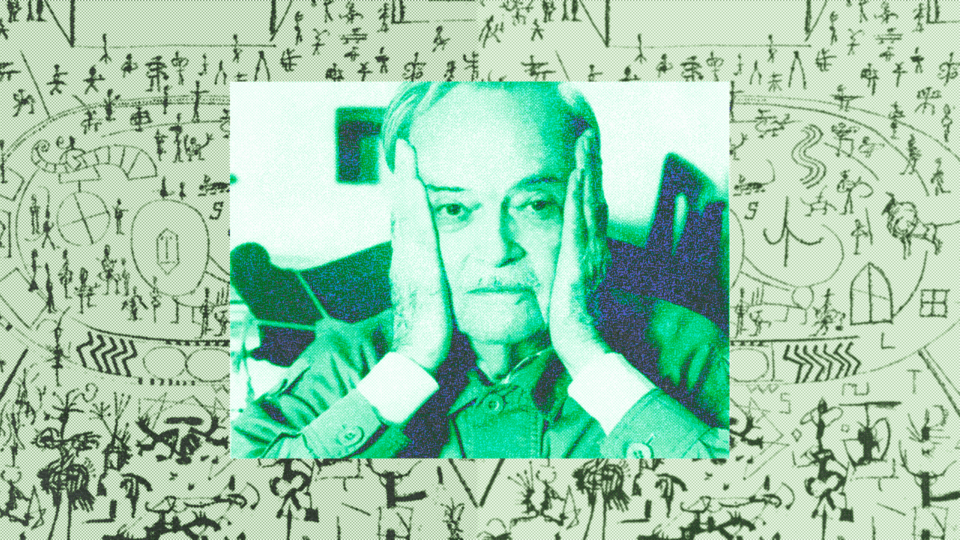

Omosessuale, surrealista inquieto e originale, René Crevel con la sua storia racconta un periodo tra i più terribili del Novecento.

René Crevel (Parigi 1900-1935) è stato uno dei personaggi più complessi e originali della pleiade surrealista, membro del gruppo e seguace di Breton sin dalle origini del movimento. La sua ispirazione è stata anche freudiana (o piuttosto junghiana, ché Jung egli ebbe modo di conoscerlo personalmente) e si è confrontata con la storia delle rivoluzioni e delle contro-rivoluzioni del suo tempo, tra Russia, Germania, Berlino, Roma; da vicino, ha osservato quella tedesca e soprattutto la guerra civile spagnola.

Borghese, fu amico di Klaus Mann e, come lui, omosessuale o meglio, bisessuale (vedi il grande libro di quest’ultimo La svolta, se si vuol capire qualcosa dei dilemmi di quei tempi), e di sua sorella Erika, figli di Thomas, e fu tra i più attivi e presenti del gruppo surrealista. Seguace di André Breton (ma di fatto suo pari), la sua adesione al surrealismo fu presto mitigata dalle sue simpatie per il comunismo, che lo videro più vicino a Eluard che a Breton. In Spagna conobbe Buñuel e Neruda, in Germania, tramite i giovani Mann, poeti e artisti delle avanguardie, lui che dell’avanguardia surrealista era uno dei personaggi più noti e più attivi.

Ha scritto libri di assoluto rilievo nella storia delle avanguardie del Novecento e della letteratura francese, Il mio corpo e io, Il clavicembalo di Diderot (Diderot era uno dei suoi ispiratori insieme a un certo Sade), e quel I piedi nel piatto, che meriterebbe di venir riscoperto anche per la sua denuncia del colonialismo francese, a partire dalla vicenda di un gruppo di immigrati buttati a mare dal losco capitano di una nave che li portava clandestinamente in Francia – una storia che sembra di oggi e che si è ripetuta dozzine di volte da allora.

Le sue contraddizioni borghesi, che c’erano, furono più che un limite un segno di vitalità e di anticonformismo, anche se lo portarono infine al rifiuto di vivere e di esplorarle sino in fondo. Anche questa storia è sorprendente, e merita di venire evocata. Nel 1935, l’Urss decise di sostenere i fronti popolari in Europa, dopo averli osteggiati, per una difesa comune dal nazismo che trionfava in Germania e minacciava la Russia. Si tenne a Parigi, dietro l’impulso sovietico, un grande congresso per la difesa della cultura, quello in cui Brecht finì il suo intervento dicendo “Compagni, parliamo dei rapporti di proprietà”, in cui il nostro Salvemini attaccò l’Urss che in Europa difendeva la libertà della cultura, ma in patria teneva in carcere o mandava nel gulag gli intellettuali dissidenti come Victor-Serge, amico di Trotskij e di nazionalità francese (nato in Belgio da un esule russo antizarista). (Romain Rolland ne ottenne più tardi la liberazione da parte di uno Stalin sempre opportunista…).

Nello stesso congresso un ancora sconosciuto Robert Musil parlò in un’ora infelice davanti a una platea quasi vuota, e concluse il suo intervento affermando: “Mi dicono che bisogna occuparsi di politica perché la politica riguarda tutti. Anche l’idraulica riguarda tutti, ma se in casa c’è un tubo rotto io chiamo un idraulico”…

“Le sue contraddizioni borghesi, che c’erano, furono più che un limite un segno di vitalità e di anticonformismo, anche se lo portarono infine al rifiuto di vivere e di esplorarle sino in fondo.”

Breton aveva attaccato l’Urss e gli organizzatori non volevano farlo parlare come era stato preventivato, e fu Crevel, simpatizzante comunista ma molto legato a Breton, a ottenere dopo affannose discussioni che il discorso di Breton venisse letto non da lui ma da Eluard, un surrealista che simpatizzava con i comunisti e di cui i comunisti si fidavano. Le trattative furono estenuanti, e Breton – che non lo amava perché era omosessuale, per dire che neanche i surrealisti erano privi di pregiudizi – fu spietato con Crevel, che la sera stessa si suicidò col gas nella sua soffitta lasciando solo un biglietto con su scritto “dégouté” (“schifato”). No, gli anni Trenta non furono anni tranquilli, tra una guerra mondiale ancora recente e un’altra che incombeva, quando in Spagna si moriva dentro una guerra civile tra repubblicani e fascisti, e l’Italia era mussoliniana e il comunismo era rappresentato da Stalin. La borghesia occidentale era opportunisticamente spregevole, e nelle stesse avanguardie artistiche non mancavano certo i pregiudizi.

La vicenda di Crevel, giovane borghese rivoluzionario, poeta e scrittore notevolissimo e da riscoprire, rimane una delle più rappresentative delle contraddizioni di un’epoca terribile, sul fondo di una minaccia che si sarebbe chiamata anche Auschwitz, anche Hiroshima. Rileggere Crevel, tradotto in Italia negli anni del dissenso da editori importanti come Einaudi e altri, aiuta a capire molte cose, e soprattutto le contraddizioni, sempre presenti, tra politica e poesia.