La celebrità di Carlo Levi gli venne non dalla sua principale vocazione, quella della pittura, e neanche dalla misura filosofica di un suo bellissimo saggio giovanile, Paura della libertà, riscoperto e ripubblicato nel 2018 da Neri Pozza grazie a Giorgio Agamben, al quale credo di essere stato io a segnalarlo o a insistere perché lo […]

La celebrità di Carlo Levi gli venne non dalla sua principale vocazione, quella della pittura, e neanche dalla misura filosofica di un suo bellissimo saggio giovanile, Paura della libertà, riscoperto e ripubblicato nel 2018 da Neri Pozza grazie a Giorgio Agamben, al quale credo di essere stato io a segnalarlo o a insistere perché lo si riprendesse. Il giovane Levi (da non confondere con un altro grande ebreo torinese, dallo stesso cognome, Primo), era amico di Piero Gobetti e crebbe in quel consesso intellettuale che tanto ha dato alla nostra storia, un “giro” di cui faceva parte soprattutto Gramsci, suo amico e suo pari, ma anche un pittore come Casorati, uno scrittore come Soldati, dei poeti come il non-torinese Montale e il triestino Saba, un “meridionalista” come Tommaso Fiore, e poi Benedetto Croce, Gaetano Salvemini…

Paura della libertà ricordava già nel titolo il famoso saggio di La Boétie “sulla servitù volontaria”, e a leggerlo oggi colpisce l’assonanza con l’opera di Walter Benjamin.

Filosofo e pittore, Levi era decisamente antifascista, e per questo fu condannato dal regime al “confino” in Basilicata, nel piccolo centro agricolo di Aliano. E fu dall’incontro con quel mondo contadino “fuori dal mondo”, con una cultura orale e le sue magiche risposte agli interrogativi dell’esistenza, e con la fame e la miseria di quelle popolazioni, che nacque per lui la convinzione di una divisione di quella società in “luigini e contadini”, e la prima componente, i “luigini” gli venne di fissarla pensando a un don Luigino parte della classe dirigente del luogo (di quelli di cui Gaetano Salvemini, diceva che del loro passaggio nella vita rimaneva soltanto l’impronta dei loro deretani sulle poltrone del “circolo dei signori”, presente in tutti i comuni).

Cristo si è fermato a Eboli – di cui quest’anno si celebrano gli ottant’anni dalla prima pubblicazione e uscito in una nuova edizione Einaudi pochi giorni fa –, resoconto dell’immediato dopoguerra sui suoi anni di confino e su un mondo meridionale poco o per niente conosciuto dalla cultura ufficiale italiana e niente nel mondo, divenne inaspettatamente un best-seller mondiale, alla pari di un altro grande libro “meridionale”, il romanzo di Ignazio Silone Fontamara. Ho avuto la grande fortuna di conoscere da vicino entrambi quando scesi in Sicilia a dare il mio piccolo contributo al lavoro di Danilo Dolci a Partinico e nella provincia di Palermo. Di Carlo Levi pittore non sono in grado di parlare, ma dello scrittore sì, di cui ho continuato a leggere quasi tutto quel che andava scrivendo. E sono stato testimone dei suoi viaggi nella Sicilia degli anni Cinquanta.

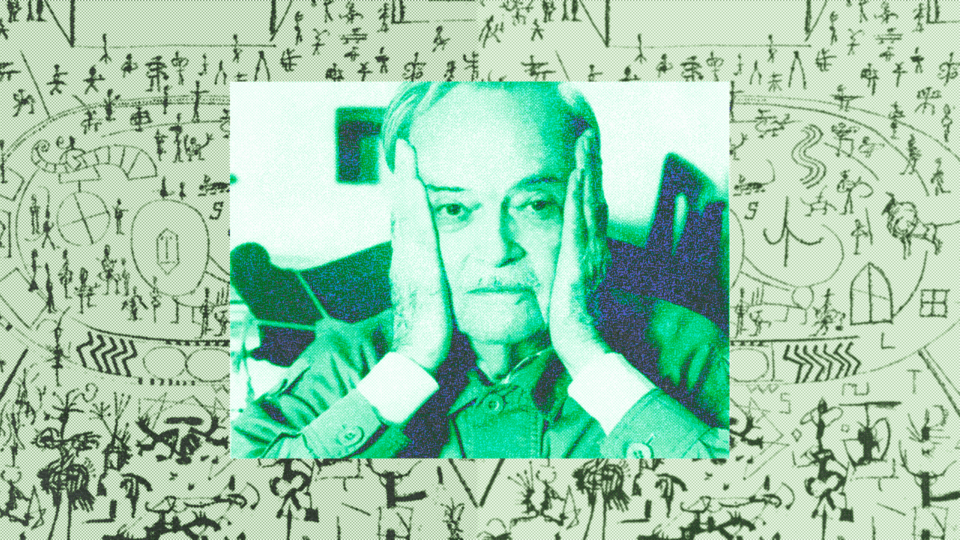

“Di Carlo Levi diceva Anna Maria Ortese che sembrava Giove, che si muoveva come un dio dell’Olimpo. Esagerava, ma sì, Levi sapeva cosa valeva e non lo faceva pesare.”

Dopo la Lucania (il Cristo) e la Sicilia (Le parole sono pietre), venne la Sardegna (Tutto il miele è finito), venne la Germania (La doppia notte dei tigli), venne l’Unione Sovietica (Il futuro ha un cuore antico)… E venne anche un’attività politica di senatore eletto da indipendente nelle liste della sinistra. Tra politica e pittura, va ricordato il grande affresco che gli commissionò la Regione Basilicata per la grande mostra che celebrava a Torino i cento anni della nostra nazione, Lucania 61. Lo si può vedere oggi a Palazzo Lanfranchi a Matera, e vale il viaggio.

Sì, amo il Cristo, perché fu decisivo per la mia partenza verso la Sicilia a fine dicembre del 1955, ma c’è un libro di Levi che mi sta altrettanto a cuore, ed è L’orologio (1950), che considero un capolavoro letterario, una sorta di grande romanzo – tra Roma e Napoli – sull’Italia che rinasceva dal sangue dei partigiani, e sulle contraddizioni di una politica che metteva da parte l’insegnamento di Ferruccio Parri scegliendo la potente diarchia De Gasperi-Togliatti, cattolici e comunisti. Il laicismo, il Partito d’Azione e le “terze forze” ne uscivano sconfitte. L’orologio serve ancora a spiegarcene il perché e a comprendere i limiti della nostra storia politica.

Vorrei ricordare che Levi ha avuto una grande sorella, Luisa, psicologa dell’infanzia e autrice del primo libro europeo sull’educazione sessuale degli adolescenti. Ho conosciuto meglio lei di Carlo, quando vivevo a Torino e scrivevo, come lei, per il «Giornale dei genitori» di Ada Gobetti. Ho conosciuto la silenziosa compagna di Carlo, Linuccia, figlia di quell’Umberto Saba che tanti della mia generazione hanno considerato non solo il nostro massimo poeta, anche una sorta di riferimento politico, morale e direi perfino affettivo.

Di Carlo Levi diceva Anna Maria Ortese che sembrava Giove, che si muoveva come un dio dell’Olimpo. Esagerava, ché Levi era gentile e disponibile con tutti, ma sì, sapeva cosa valeva e non lo faceva pesare. La sua era una gentilezza non recitata, dettata anzitutto da un grande amore per il nostro popolo, per il nostro paese, verso il quale provava una inesauribile curiosità, dimostrata ad esempio in uno dei suoi saggi meno noti – scritto per accompagnare le immagini scattate su e giù per la penisola da un fotografo tedesco – che volle intitolare non a caso Un volto che ci somiglia. Un “chi siamo” che può anche immalinconire, perché oggi non siamo più così.