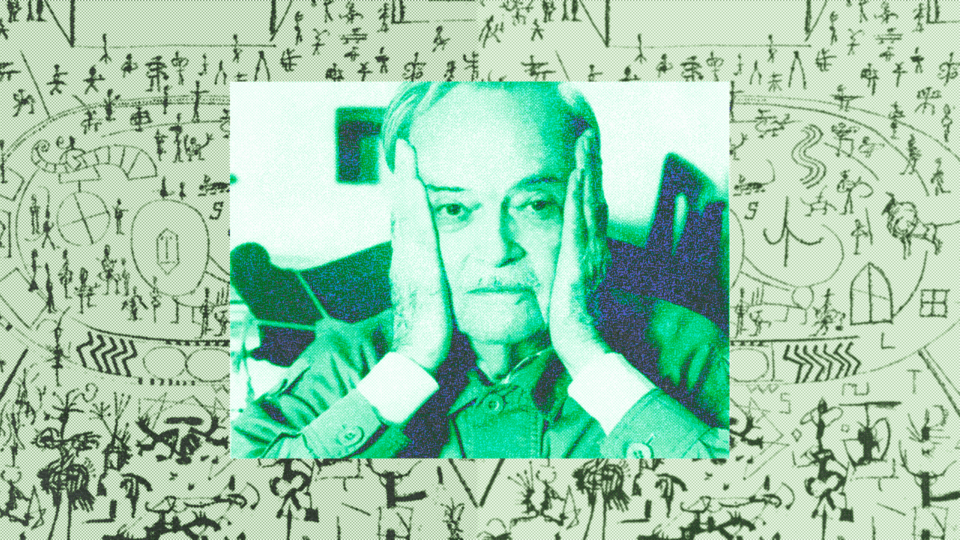

Leonardo Sciascia è stato scrittore civile, giallista atipico e acuto analista della politica e della cultura siciliana e italiana. Nell’ultimo articolo scritto da Goffredo Fofi per Lucy, il ritratto di un intellettuale che non si è mai tirato indietro di fronte alla realtà.

Ho dato la mano a Sciascia la prima volta nel 1957, quando venne a trovare Silone nella sede dell’Associazione per la libertà della cultura, dove io aiutavo la carissima Ebe Flamini a mandare notizie a tanti corrispondenti sul “caso Dolci”, in carcere all’Ucciardone di Palermo con decine e decine di disoccupati per lo sciopero a rovescia di poche settimane prima. Io ero ancora minorenne e me l’ero cavato con un foglio di via, e mi ero appunto trasferito a Roma per le varie azioni di sostegno in preparazione del processo.

Sciascia aveva appena pubblicato per Laterza il suo primo libro, Le parrocchie di Regalpetra, di cui si era letta un’anticipazione, un “diario scolastico”, su «Nuovi argomenti». In realtà Sciascia non amava fare il maestro e questo un po’ mi deluse. Aveva altre ambizioni, e presto videro la luce da Einaudi i suoi gialli atipici, i suoi racconti, i suoi saggi, sempre scritti con esemplare chiarezza. Appassionato dell’illuminismo francese, Sciascia sapeva – a partire da vicende reali esplorate negli archivi o nelle cronache ma a volte inventando intrecci plausibili e ugualmente appassionanti – incatenare il lettore (come allora non era raro, al contrario di oggi). E i “casi” erano illuminanti, e riguardavano il potere e i modi in cui alcuni avevano cercato di opporvisi. Ricordo con un po’ di disappunto che Sciascia non aveva troppa simpatia per Dolci, al contrario di Vittorini che trovava adeguate le azioni dimostrative nonviolente praticate e incoraggiate da Dolci: non siamo in India, amava ripetere Sciascia, illuminista ostinato che aveva cercato i suoi maestri, i suoi modelli, in Francia e nel “secolo di lumi”. Ma che andava scavando anche nella storia spagnola, così importante per quella della Sicilia, con occhi di francese.

La sua ricerca del vero e del giusto partiva dalla letteratura perché, amava dire, la letteratura può esercitare la parte della verità, perché può permettersi di non avere potere.

Risiedeva in questa sua convinzione, credo, il fascino che Sciascia esercitò su tanti di noi in quegli anni, e che lo metteva a fianco di altri scrittori della sua generazione cresciuti sotto il fascismo e messi alla prova dalla guerra. Contrariamente a Vittorini e ad altri scrittori siciliani contemporanei, Sciascia non si allontanò mai davvero dalla sua Sicilia, anzi dalla sua provincia agrigentina, la stessa di Pirandello, ma seguiva oltre quelli di Sicilia i fatti dell’Italia, trovandone radici spesso comuni e somiglianze con ostinata intelligenza.

E si dovesse dire a ritroso chi dei grandi intellettuali che abbiamo avuto la fortuna di avere e spesso di conoscere in quegli anni – i Fortini i Calvino i Pasolini le Morante le Ortese i Cassola i Bianciardi i Moravia i Sereni gli Zanzotto i Montale i Bilenchi i Pratolini i La Capria i Luzi i Mastronardi i Caproni i Bertolucci gli Antonioni i Rosi eccetera, molti dei quali si sentirono traditi dal “miracolo economico” e fecero fatica ad adattarsi alla stagione del benessere – io citerei per primo proprio Sciascia, per il suo acume nello scrutare i fenomeni politici, culturali, di costume – e nell’analizzarli e nel combatterli o, più raramente, nel sostenerli…

La sua ricerca del vero e del giusto partiva dalla letteratura perché, amava dire, la letteratura può esercitare la parte della verità, perché può permettersi di non avere potere.

Gli detti in un articolo “piacentino” del “socialdemocratico”, e questo era allora (nel Sessantotto!) per molti di noi – e per me in particolare – un insulto settario e sciocco, ma so dal comune amico Vincenzo Consolo che Sciascia ci si divertiva, perché sì, si riteneva un socialdemocratico e non credeva più di tanto nelle rivoluzioni, in particolare in quelle studentesche… e che aveva per me una certa simpatia, come la ebbe, ricordo, per Adriano Sofri, che era molto più radicale di me, quando ebbe modo di conoscerlo.

Mi divertì molto La controversia liparitana, e mi commosse molto Morte dell’inquisitore, e seguii insomma tutta la sua opera e lessi avidamente tutti o quasi i suoi articoli – c’era sempre tanto da imparare e su cui ragionare! E mi divertì anche la rivalità nel suo affetto tra due amici/allievi come Consolo e Bufalino, gelosi l’uno dell’altro… Ma credo di essergli, come tanti, debitore soprattutto della sua intelligenza della politica, della sua intelligenza delle trasformazioni sociali nel loro muoversi, con le loro risultanze culturali. E confesso, da amante della Sicilia e della sua storia, che gli sono davvero grato delle perlustrazioni nella storia e nei costumi dell’isola che ha compiuto nel corso degli anni. Ce ne fossero ancora, degli Sciascia, nella rozza Italia di oggi e in un’isola ormai afona. Afona sì, ma che riesce ancora a dare alla letteratura un “figlio di Sciascia” del valore di Roberto Alajmo.