La nuova traduzione di un classico è sempre l'occasione di una riscoperta. Lo è soprattutto per un autore che, come pochi, ha saputo occultare dietro i suoi personaggi un intero mondo di simboli e significati.

Potrà sembrare strano, trattandosi di un autore generalmente considerato comico, tuttavia, per comprendere Molière, risulta indispensabile conoscere, sia pure a grandi linee, la storia del cristianesimo. Si potrebbe partire dalla Riforma del 1517, che spaccò per sempre l’Europa religiosa: se da un lato, sotto la guida del papa, continuava a regnare il cattolicesimo, dall’altro, grazie all’impulso di Martin Lutero, dalla Germania iniziò a irradiarsi una profonda trasformazione spirituale. Nato come risposta all’abissale corruzione della curia vaticana, nel giro di pochi anni il movimento della riforma protestante si frammentò, conservando comunque una radicale esigenza di rinnovamento.

Ma è tempo di avvicinarsi a Molière. Mettiamo tra parentesi la Gran Bretagna e le violente lotte intestine tra i fedeli di Roma e gli anglicani, terminate con la vittoria di questi ultimi dopo il 1530. Ebbene, nel continente ci fu una sola nazione che, per sua sfortuna, si trovò divisa in due fazioni pressappoco equiparabili: la Francia. Cinquant’anni di guerre civili sfociarono nell’Editto di Nantes del 1598, i cui intenti di pace, però, non durarono neanche un secolo. Infatti sotto il cattolicissimo Luigi XIV (re Sole), nel 1685 300.000 ugonotti (ossia i protestanti francesi) furono prima perseguitati, poi cacciati dal paese – ecco il motivo per cui, per esempio, ritroviamo certi nomi francesi in Inghilterra o in Olanda.

A questi due potenti schieramenti dobbiamo adesso aggiungerne altri due decisamente minoritari: i libertini, scettici fino all’ateismo, e i giansenisti, dal nome del padre fondatore, l’olandese Giansenio. Mentre i primi erano messi al bando da sempre e massacrati in quanto fieri sostenitori dell’assenza di dio, i secondi si trovavano in una situazione più complessa. Benché cattolici, essi accettarono alcune posizioni tipiche dei riformati, tanto da rischiare, come vedremo, la condanna del sovrano.

E in tutto ciò, Molière che cosa c’entra? C’entra perché nella sua opera descrisse ben tre dei quattro tipi finora elencati. Naturalmente non avrebbe certo potuto dedicare un lavoro teatrale agli ugonotti, quei protestanti d’Oltralpe tanto odiati dal re (protettore del drammaturgo oltre che padrino di un suo figlio). Preferì allora occuparsi degli altri, dedicando loro un trittico sensazionale: Tartufo (1664), Don Giovanni (1665) e Il misantropo (1666).

Se il primo testo è una urticante parodia di quei falsi devoti facilmente riconoscibili nei gesuiti (l’ordine di punta del cattolicesimo controriformista), se il secondo avrebbe dovuto condannare la figura del libertino (che in verità, date le inclinazioni dell’autore, esce piuttosto bene dalla pièce), il terzo può essere inteso solamente sullo sfondo della corrente giansenista.

Alceste, il protagonista, è un uomo appartato, sensibile, rigoroso, solitario, acerrimo nemico della falsità. Questo, però, comporta sforzi immensi: come conservare una simile linea di condotta negli intrighi di Corte? Come riuscire ad essere onesti senza distruggere ogni rapporto sociale? In breve, come dire la verità nel complicato gioco della conversazione salottiera? Se vogliamo, Alceste nega quell’urbanità elaborata proprio sotto il regno di Luigi XIV, che non a caso proibì la pratica del duello. In tal senso, il suo primo nemico è l’ipocrisia. Potremmo al limite parlare di parresia (dal greco ‘libertà di parola’), per indicare una franchezza talvolta eccessiva, capace di spingersi fino alla sfrenatezza – basti pensare alla strepitosa scena del sonetto.

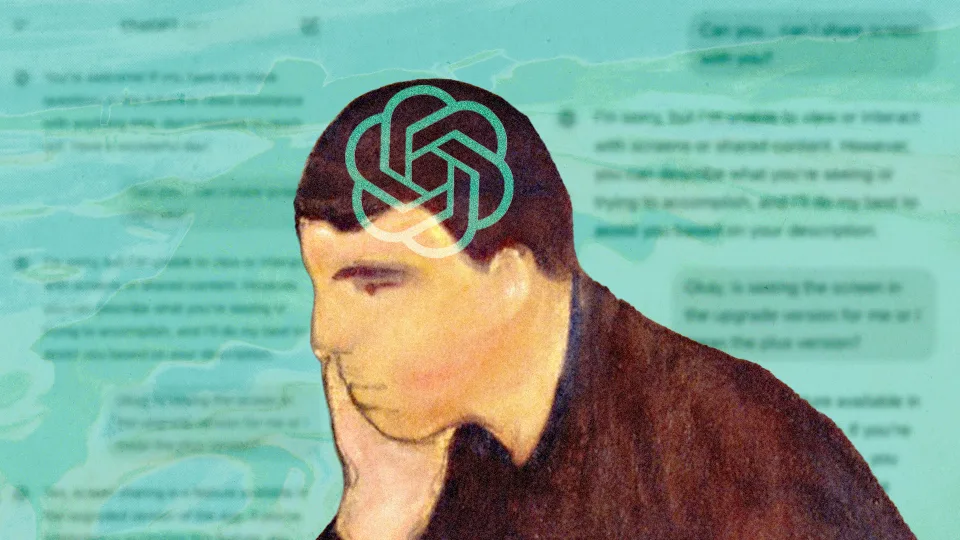

Il suo caro amico Philinte cerca di ammorbidirlo in ogni modo, tenta di convincerlo a essere più flessibile e meno intollerante. Invece… Interruzione anti-spoiler. Immaginiamo adesso gli stessi argomenti calati nella nostra vita di tutti i giorni: quanto spesso ci capita di tacere per non offendere qualcuno, di evitare la schiettezza per non apparire sgarbati, di soprassedere pur di non urtare il prossimo – e tanto più oggi, sotto l’urgenza di questioni politiche sconvolgenti come Gaza o l’Ucraina. Dunque il Misantropo è uno dei grandi monomaniaci di Molière (come l’avaro o il malato immaginario), ma deve essere letto in una prospettiva di critica religiosa. Il titolo lo definisce un “atrabiliare innamorato”, ossia un uomo segnato dalla malinconia, secondo l’antica teoria medica degli umori. Ciononostante, egli è violentemente attratto da una giovanissima vedova che ha un carattere opposto al suo: brillante, mondana, pettegola, spensierata. Come potrà finire una passione del genere? Altra interruzione anti-spoiler.

Riassumendo, Molière esercitò la dissimulazione per mascherare un pensiero libertino, anticristiano ed epicureo, conforme alla lezione di Lucrezio – si diceva perfino che avesse steso in gioventù una traduzione in parte versificata del De rerum natura di Lucrezio, autore maledetto per eccellenza. Per molto meno si finiva in carcere, dopo adeguate sevizie beninteso, e tale prospettiva non doveva attrarre molto il drammaturgo. Perciò, come Cartesio e il suo allievo Gassendi, Molière imboccò la strada della “dissimulazione onesta”, facendo proprio il motto scelto appunto dall’autore del Discorso sul metodo: “Larvatus prodeo” (“avanzo mascherato”). Le sue commedie, dunque, sono cifrate per aggirare gli artigli della censura, e andranno di conseguenza decifrate.

Ciò consente di comprendere il suo odio per il gesuita Tartufo, e insieme la velata simpatia sia per il libertino Don Giovanni, sia per il giansenista Alceste. Certo, la questione è molto più complessa, ma basti qui ricordare l’interessantissimo “conflitto delle interpretazioni” verificatosi nel corso dei secoli: nel Seicento l’opera veniva considerata incontrovertibilmente comica, mentre più tardi, con Rousseau e Goethe, il misantropo diventerà un eroe della verità, una specie di martire della corruzione sociale (rinvio i più curiosi all’approfondito studio di Antony McKenna, Molière, dramaturge libertin, Champion, 2005).

Questo però riguarda solamente un primo livello di lettura. Altrimenti detto, oggi risulta impossibile cogliere le implicazioni politiche, teologiche, sociali che strutturano le vicende di Alceste senza tenere presente le urticanti Lettere Provinciali. Pubblicandole sotto pseudonimo tra il 1656 e il 1657, il grande filosofo e matematico Blaise Pascal intendeva difendere i giansenisti dai virulenti attacchi dei loro nemici giurati: i gesuiti. Il risultato fu un testo talmente intelligente e esilarante, talmente spietato e accorato, da garantire, almeno per qualche tempo, la sopravvivenza del movimento eterodosso, guidato dagli autorevoli Solitaires.

D’altronde, se l’aggettivo “gesuita” ha finito per diventare sinonimo di “ipocrita”, il motivo va ricercato nella spregiudicatezza di un atteggiamento che, grazie alla casistica e al suo inseparabile benignismo (indulgenza spinta fino al lassismo), mirava a riconquistare nel modo più allettante i molti fedeli tentati dalla Riforma. I gesuiti volevano cioè offrire loro una religione comprensiva, condiscendente, indulgente verso i peccati fino alla blasfemia, perdonando qualsiasi peccato pur di averli dalla loro parte.

Come ha spiegato Paolo Serini, i gesuiti, rispetto all’intransigenza dei giansenisti, stimarono necessario “adattare il sistema etico-disciplinare della Chiesa alle nuove condizioni storiche e alle mutate disposizioni degli animi”, mirando a mitigarne il rigore in tutte le maniere possibili. E a tale proposito si servirono, in misura sempre maggiore, dei procedimenti della casistica e dei principi del probabilismo: “Ciò di cui si preoccupavano era di conservare, o richiamare, alla Chiesa, ‘il maggior numero possibile di anime’, e specialmente di persone di mondo, non scoraggiandole con prescrizioni troppo severe, non irritandole nei loro interessi e abiti mondani, non chiedendo a tutti le virtù e i sacrifici che sono di pochi, ma solamente un ‘livello minimo di vita cristiana’, e offrendo invece a tutti i benefici della comunione carismatica della Chiesa”. Insomma, quello che fanno oggi le compagnie telefoniche con i nuovi abbonati: niente è vietato, tutto è consentito, pur di riuscire a procurarsi nuovi clienti.

“il Misantropo è uno dei grandi monomaniaci di Molière (come l’avaro o il malato immaginario), ma deve essere letto in una prospettiva di critica religiosa. Il titolo lo definisce un “atrabiliare innamorato”, ossia un uomo segnato dalla malinconia, secondo l’antica teoria medica degli umori”.

Fino all’inizio del XVIII secolo, i giansenisti riuscirono a resistere. Alla lunga, pero, l’insuperata disinvoltura dei “soldati di Dio”, i gesuiti, ebbe la meglio. Machiavellici fino al punto da perdonare ai fedeli qualsiasi peccato pur di ingrossare il gregge della Chiesa (non solo uccidere, osserverà un indignato Pascal, ma addirittura rifiutarsi di amare Dio), gli appartenenti dell’ordine fondato da Ignazio di Loyola non potevano certo tollerare una fede come quella dei rivali: pura, interiorizzata, personale, ascetica, lontana dal mondo. Così, nel 1710 il re finì per cedere, radendo al suolo il caposaldo giansenista, vale a dire il convento di Port-Royal.

Ripetiamolo: quanto a Molière, egli non si professava affatto giansenista, e le sue tendenze erano piuttosto libertine. Ciò significa che, anche senza arrivare all’ateismo, la sua propensione andava alla libertà di pensiero e di costumi, alla tolleranza religiosa. Nasce così il Misantropo, che a trecentocinquant’anni dalla sua uscita continua forse a rappresentare, diviso com’è fra commedia e tragedia, il suo capolavoro massimo.