Chiara Portesine

“Fare la lotta con i meccano”: Enrico Baj in mostra a Palazzo Reale

In collaborazione con

12 Dicembre 2024

Generali di bottoni, alieni che infestano laghi svizzeri e opere monumentali su tragedie della storia recente, come l’assassinio dell'anarchico Pinelli: a Palazzo Reale è in corso una mostra su Enrico Baj, l’artista che forse più di tutti ha saputo irridere il potere con la fantasia.

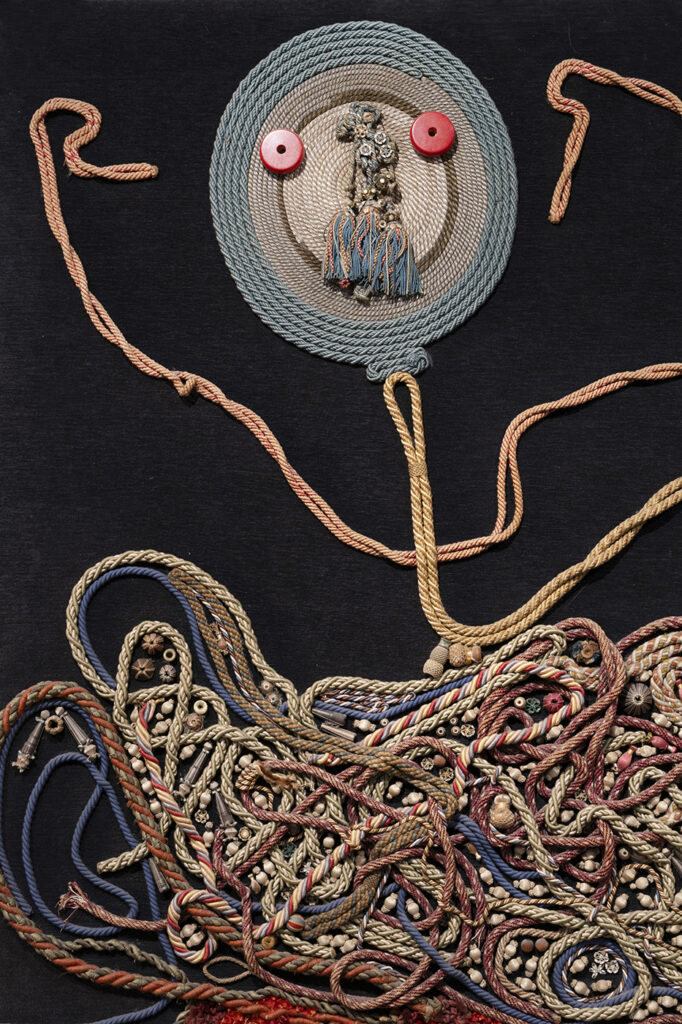

Generali, ultracorpi, nappe e nastrini; e poi ancora mobili animati, dame e diavoli dell’Apocalisse. La produzione di Enrico Baj somiglia a una grande cosmogonia moderna, con i suoi personaggi e i suoi eterni ritorni di oggetti. E proprio nello spazio del museo questa opera-mondo trova una forma di domesticazione rivoluzionaria, offrendo “la sua cornice d’oro e un recinto decoroso alla sua potenziale trasgressione” (Ecologia dell’arte, 1989). Appesa al muro, la tela assume inevitabilmente l’eloquenza del totem ma, allo stesso tempo, consente allo spettatore di portarsi a casa un pezzo di rabbia sociale, la cartolina di un futuro da rinnovare collettivamente anche (o soprattutto) attraverso l’arte.

Cosa succede, dunque, quando cinquanta opere di Baj finiscono incorniciate nella sontuosità di Palazzo Reale? Baj chez Baj festeggia i cento anni dalla nascita dell’artista facendo sfilare nella Sala della Cariatidi un carnevale di paradossi: anarchici travestiti da Napoleoni, robot in borghese, libertine disposte a vendere il proprio corpo di tubi al miglior idraulico offerente. Collocare l’eversione di Baj tra stucchi e calchi di gesso, però, non è soltanto una provocazione ma anche un’impresa altamente filologica. Intanto, per un pittore che ha scelto di denunciare ogni manifestazione del potere (dalla bomba atomica al governo Berlusconi), Palazzo Reale rappresenta un bellissimo paradosso: uno spazio ‘confiscato’ ai nobili per restituirlo ai flâneurs domenicali. In fondo, la sfida di Baj è sempre stata quella di offrire una soluzione culturale alle apocalissi. Da questa prospettiva, il manuale di Ecologia dell’arte funziona come un autentico manifesto: se “l’arte subisce delle devastazioni e degli inquinamenti al pari dei fiumi e dei terreni agricoli”, il pittore dovrà rispondere con l’“immaginario”, la “fantasia” e la “libertà” dei segni. Come un depuratore, il museo trasforma gli inquinamenti del consumo in energie alternative e sempre rinnovabili.

In questa democratizzazione del palazzo, i personaggi di Baj subentrano alla classica galleria dei ritratti di famiglia: come i loro antenati, anche questi nonni crudeli e queste zie svolazzanti sono fatte di objets trouvés e di cattiva coscienza. Tra una mostrina e un ninnolo, il parentame di Baj esibisce il proprio sfarzo come se fosse una tara lombrosiana prestata ai vestiti. La seta sta per la vanità, l’oro sta per la ricchezza avida dei forzieri: ogni materiale preso a prestito dal guardaroba degli aristocratici diventa una sineddoche del reddito, e del vuoto, di un intero ceto. Non serve più la ghigliottina per liquidare una classe sociale, basta soltanto qualche espositore: le smorfie di Baj arredano il museo di memoria e di condanne cromate. Peraltro, la Sala delle Cariatidi è anche uno degli spazi che aveva più sofferto i bombardamenti milanesi del 15 agosto 1943, diventando un ambiente-ossimoro: regale ma violato, aristocratico ma punito da una guerra finanziata da quelle stesse egemonie che speravano di sopravvivere barricandosi nei salotti.

Anche su un piano strettamente estetico, la sala sembra fatta apposta per la parata espositiva di Baj. Gli specchi rotti dell’arte si specchiano nelle grandi specchiere della stanza; appena voltiamo le spalle, qualche dama scappa a rifarsi la cipria nello stesso vetro che riflette l’orrendo omicidio di Pinelli. Il visitatore si sente letteralmente pedinato dalle opere, moltiplicate in un gioco panoptico che non lascia tregua allo sguardo. Nella sezione dedicata alle meccano-sculture, addirittura il pavimento diventa una superficie riflettente in cui rischiamo di dimenticare i confini tra le nostre gambe e un traliccio. Allo stesso tempo, però, Baj offre una cassetta di attrezzi e soluzioni. “Do it Baj yourself: fatteli belli i Generali se li ami, spaccali se li odi”, si legge in The biggest art-book in the world (1968), un libro d’artista formato da cubi di opere che il lettore può mescolare fino a “137.952.460.800” variazioni combinatorie. Così ogni spettatore, uscendo dalla mostra milanese, avrà tra le mani e negli occhi un meccano di possibili rivoluzioni, da mescolare con i pezzi di un presente altrettanto, subdolamente, militarizzato.

Le sagome dell’Apocalisse vengono ricostruite in un polittico di quasi cento metri quadrati, un inferno site specific in cui ogni figura ci condanna e ci assolve. Uscendo da questa saletta dantesca, viene quasi spontaneo controllarsi le caviglie per scoprire il morso di uno dei cinquanta serpenti che strisciano sulle ante. Le mie braccia sono intere o un arto è rimasto attaccato a questa parete di mani amputate, prese nel gioco di una strana morra infernale? Si parla spesso di mostre immersive: Baj chez Baj è una mostra politicamente immersiva, non perché realizzata in realtà aumentata, ologrammatica o multimediale ma perché ci costringe a schierarci come corpi.

“Generali, ultracorpi, nappe e nastrini; e poi ancora mobili animati, dame e diavoli dell’Apocalisse. La produzione di Enrico Baj somiglia a una grande cosmogonia moderna, con i suoi personaggi e i suoi eterni ritorni di oggetti”.

Nel contesto di un’esposizione misurata e senza ambizioni di esaustività, la possibilità di abbracciare con lo sguardo (o con gli specchi) l’intero spazio permette al visitatore di fare delle associazioni immediate tra i quadri. Qual è il legame sottile che unisce la Femme d’après Picasso (1970) e le «donne-fiume» della fase idraulica, in cui le stoffe merlettate delle dame si abbinano a un nuovo corredo di sifoni e rubinetti? Cosa stanno bisbigliando I fidanzati con la suocera (1956) alla Venere pop ostentata come una borsetta di marca dal generale di Vieni qui, biondina (1959)? Obbligati ad avere negli occhi tutti i personaggi di Baj, ci accorgiamo di quella coerenza nella diversità che avvicina montagne e ultracorpi, atomi e meccani. Rispetto ad altre esposizioni, in cui le opere sono divise in comparti tematici stagni, a Palazzo Reale tutto, inesorabilmente, ‘si tiene’.

In questa esperienza brulicante e simultanea, l’opera più scenografica rimane, senz’altro, I funerali dell’anarchico Pinelli (1972), che doveva essere esposta proprio nella Sala delle Cariatidi il 17 maggio del 1972, se quella mattina non fosse stato ucciso Luigi Calabresi, il commissario che aveva diretto le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Prima di Baj chez Baj, la tela era già stata restituita alla cornice di Palazzo Reale nel 2012. A distanza di dodici anni, i Funerali non vengono soltanto riportati nel loro contenitore ferito ma dialogano gomito a gomito con i generali. Privandoli del solito piedistallo laico, le curatrici hanno rinunciato allo wow moment per restituire il dramma politico al tempo. Non più un idolo inavvicinabile ma una cicatrice di tutti. Nell’impostazione bifida della scena, il volto di Pinelli ha lo stesso spazio allegorico dei personaggi ammassati sulla sinistra, dai bambini ai militanti con i pugni vistosamente alzati. Su tutti sventola la bandiera anarchica, rimodulata a partire dagli stendardi dei Funerali dell’anarchico Galli di Carlo Carrà (fonte del titolo e, più in generale, dell’intero quadro). Sulla destra, invece, i poliziotti hanno lo stesso aspetto, robotico e alieno, dei protagonisti della Parata a sei. Tra la pietà e il potere non c’è nessun compromesso possibile. Cadendo nella sua crocefissione al contrario, Pinelli ha fondato una comunità di anarchici costruttori e, nello stesso istante, il suo corpo è diventato un anatema di tutte le forze dell’ordine, passate e future. Ai piedi dei protagonisti, una matassa di fili (il «filaticcio orvietano») non attutirà il rumore del corpo; piuttosto, questa palude di corde rende impossibile scappare, inchiodando i personaggi dei due schieramenti (e tutti noi, voyeur moderni) all’attimo eterno della visione.

Lo scandalo della morte di Pinelli non ha rotto l’orologio della storia: uscendo col magone dei superstiti dalla sala dei Funerali, la tecnocrazia del meccano ci ricorda che ogni lotta tende a essere riassorbita dal sistema contro cui si è armata. Come sottolinea Chiara Gatti nel saggio ospitato in catalogo, la cultura deve cercare di disattivare la «telecamera a circuito chiuso» del potere, hackerando dall’interno il suo stesso codice di programmazione.

Il percorso milanese è scandito, infine, da una successione di testimonianze letterarie. Gli acrostici giocosi di Edoardo Sanguineti, lo stupore razionalista di Italo Calvino, le pagine di erudito amore scritte da Umberto Eco integrano i pannelli più didascalici, creando un percorso parallelo a quello della nuda informazione. “Rugge rachitico | il rospo ruspante | rovescia il rodomonte rampicante: | ruscella raffi a raffiche il rétro, | ruderi di rubini rococò: | rinasceranno, rinculando, i re, | rispolverando, rigidi, il rapé: | ruvida roccia di ricci rossicci | rompe rogne di ragni in raccapricci”: l’Alfabeto apocalittico di Sanguineti, in un fucsia psichedelico, introduce i visitatori al regno degli ultracorpi, creando un cortocircuito allusivo tra l’ironia dei quadri e i giochi linguistici delle grammatiche. Le parole degli scrittori, insomma, sventolano su cartelloni colorati e saturi come se fossero la bandiera di un modo alternativo di intendere le esposizioni, che non tratti il visitatore come un bambino ma come un complice critico.

Alla spiegazione scolastica dei contenuti si sostituisce l’incantesimo di opere presentate sempre come matrioske di progetti. Grazie alla presenza dei cartelloni d’autore, ogni quadro lascia intravedere un mondo di nomi e di collaborazioni da scoprire: chi sono Ildegarda e Berenice? E questo André Pieyre de Mandiargues sarà un conquistador spagnolo o un pericoloso surrealista? Per lo spettatore curioso, il bookshop offre un primo ventaglio di risposte, tra cataloghi, monografie e un A-Z dedicato a Baj, in cui convivono Duchamp e l’intelligenza artificiale, il vino e il vinavil. Rispetto ad altre uscite della stessa collana Electa, l’indice di Baj sembra la rubrica telefonica di un’intera generazione sperimentale. Questo censimento di cognomi rispecchia l’immagine di una cultura che, dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, si era sognata più collaborativa che spietatamente narcisistica. Quello che manca al visitatore uscendo dalla mostra è proprio il contesto che circondava Baj, i pezzi con cui comporre il meccano della nostra realtà politica. Come ha scritto Octavio Paz, i suoi quadri continuano a dirci che “non è più sufficiente guardare”. Impariamo la pittura – come prometteva un libro di Baj del 1985 – ma impariamo anche a ricostruire la società a cui rubare gli oggetti, i poteri e le denunce: impariamo la pittura per diventare bricoleur di mondi.

Questo contenuto è realizzato in collaborazione con Electa Editore, per la retrospettiva di Enrico Baj “Baj chez Baj”, aperta al pubblico fino al 9 febbraio 2025 presso Palazzo Reale Milano.

Il 15 dicembre 2024, alle ore 11:00, Lucy darà vita ad un racconto d’autore di una delle opere di Baj attraverso il coinvolgimento di Daniela Collu. Per info e prenotazioni: adartem.com.

Le foto nell’articolo sono di Lorenzo Palmieri.

Chiara Portesine

Chiara Portesine è studiosa, ricercatrice, critica letteraria. Il suo ultimo libro è La continuazione degli occhi. Ecfrasi e forma-Galeria nelle poesie della Neoavanguardia (1956-1979) (Edizioni della Normale, 2024).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati