Giorgio Armani ha espresso, con i suoi abiti, una visione del mondo innovativa e la sua importanza va ben oltre la moda.

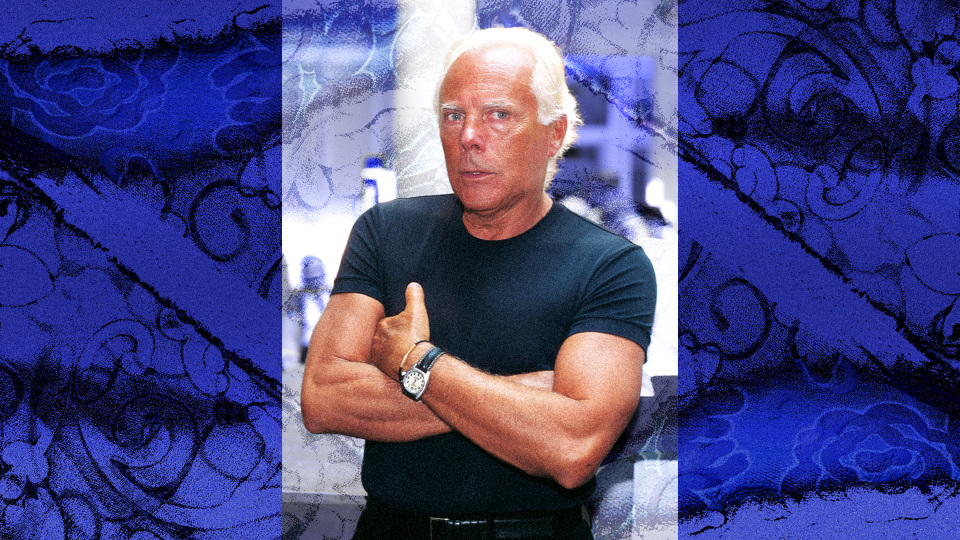

Quella di Giorgio Armani è stata, più che una carriera, una visione del mondo. Sin dall’inizio egli ha teorizzato un’idea di eleganza intrinsecamente legata alla persona, lontana dai diktat fugaci della moda. In anni di grandi mutamenti culturali – gli ultimi decenni del Novecento segnati dal postmodernismo – Armani ha offerto alle donne e agli uomini un nuovo modo di pensare la propria identità attraverso gli abiti. Come i filosofi postmoderni (da Jean-François Lyotard a Gianni Vattimo) descrivevano la fine dei grandi resoconti univoci, così Armani ha infranto i rigidi codici vestimentari del passato, invitando a una libertà stilistica personale. Nell’universo Armani non esistono più confini netti tra maschile e femminile, formale e casual: tutto può convivere in equilibrio, secondo le necessità e il carattere di chi indossa il capo. Vestire, per Armani, è sempre stato un atto di identità, un linguaggio silenzioso con cui l’individuo comunica sé stesso al mondo. In questo senso la sua estetica minimalista e profondamente individuale si può definire postmoderna: ha anticipato la fluidità contemporanea dei generi e degli stili, senza proclami teorici ma con la forza calma dell’esempio.

Quando Jean-François Lyotard, nel 1979, pubblica La condition postmoderne, afferma che “la grande narrazione ha perso credibilità” e che il nostro tempo si definisce per la frammentazione dei linguaggi. Con il suo blazer destrutturato e la tavolozza dei grigi, Armani ha incarnato questa condizione: la rinuncia alla “grande narrazione” della moda spettacolare per in favore di un linguaggio frammentato, intimo, in cui ciascun corpo potesse trovare la propria misura. I suoi abiti non promettevano più il mito dell’eterno glamour, ma offrivano piccole narrazioni quotidiane cucite addosso a chi li indossava. “Non è un intellettuale, ma gli piace giocare con le idee”, dirà di lui il sociologo americano Marshall Blonsky, che lo ha incluso nel suo saggio American Mythologies, pubblicato nel 1992.

Nell’universo della moda, la “grande narrazione” è la corsa frenetica alle tendenze, un ciclo senza fine di novità che si autoconsuma in tre settimane, spinto dalla logica commerciale del fast fashion. L’approccio di Armani, fin dall’inizio, è stato un atto di disobbedienza a questo racconto. La sua filosofia, basata sulla coerenza e su una semplicità che è forza, si è opposta al rumore delle mode passeggere. Il suo lavoro ha offerto una rappresentazione fluida e sfumata di una “società liquida”, in cui ogni confine è costantemente attraversato e ridefinito. Ha plasmato un’epoca non con un’affermazione roboante, ma con il pudore di una domanda, dimostrando, come ha espresso in una delle sue massime più celebri, che “l’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”. La sua opera più celebre, e la genesi di questa intera avventura, è la giacca destrutturata. A metà degli anni Settanta, in un’epoca in cui l’abbigliamento maschile era dominato da imbottiture rigide, rinforzate e sagomate, lui compie un gesto radicale: strappa la fodera, elimina le spalle imbottite e le cuciture resistenti, trasformando un capo simbolo di disciplina e potere in una seconda pelle.

È un atto che va ben oltre la sartoria; è una metafora vestimentaria della coeva ridefinizione dell’identità. L’abito tradizionale, con la sua armatura interna, è un’espressione della rigidità di un’era, un’uniforme che costringe il corpo in una posa prestabilita, un’architettura disciplinare che, come suggeriva Michel Foucault, modella l’individuo per adattarlo alle strutture di potere. Era un capo che si indossava per diventare un tipo preciso di uomo: uno statista, un banchiere, un capufficio.

L’atto di Armani di “spogliarlo” è stato un atto di liberazione. Ha permesso al corpo di esprimere al meglio il carattere degli individui. È stato un gesto di “insoddisfazione, decostruzione e liberazione”, concetti che Foucault stesso esplorò nel suo saggio del 1984, Che cos’è l’Illuminismo? nel riflettere sull’attitudine alla modernità. Il designer milanese, che lavorava dal suo palazzo del XVII secolo in Via Borgonuovo, intuì che la vera eleganza non risiedeva più nella disciplina, ma nell’autonomia, che il potere non era nell’imporre una forma, ma nel lasciare che l’individuo la trovasse da sé. Questa rivoluzione del corpo trovò la sua consacrazione non sulla passerella, ma sulla pellicola.

Nel 1980, a soli cinque anni dalla fondazione del suo marchio, Armani venne scelto per curare il guardaroba di Richard Gere nel film American Gigolo di Paul Schrader. Il personaggio di Gere, Julian Kaye, viveva in un appartamento che era un’estensione della sua armatura sartoriale, un’oasi di ordine e perfezione. In una delle scene più celebri, Julian si spoglia lentamente, disponendo con cura i suoi abiti: le giacche destrutturate, le camicie lisce, le cravatte coordinate. L’abito non è più un semplice indumento, ma l’essenza stessa del personaggio, l’artefatto che lo definisce. In questo momento, la moda di Armani si fece l’emblema perfetto per le teorie di Jean Baudrillard sulla simulazione e sull’iperrealtà. La giacca di Gere non era la rappresentazione di un’eleganza preesistente; era essa stessa la creazione di una nuova eleganza, un “puro simulacro”.

Per Baudrillard la società occidentale era entrata in una fase in cui la rappresentazione non aveva più alcun rapporto con la realtà, perché non c’era più un “reale” da riflettere. L’immagine regnava. Julian Kaye, il gigolò, non era un uomo “reale” vestito con un abito. Era un’immagine di uomo, un simulacro, appunto, che si materializzava attraverso il suo guardaroba,e sostituendo l’ideale maschile preesistente. L’abito di Armani era un guscio fluido per un’identità fluida, per un personaggio che si stava scrivendo in tempo reale. Questo è il motivo per cui gli abiti di Gere sono ancora oggi citati e imitati: in un’industria ossessionata dallo spettacolo, il suo lusso sereno ha offerto un’alternativa radicale: una piccola cronaca visiva di stile personale, che non ha bisogno di gridare per essere sentita. Ha rifiutato i trend, definendoli «violenza», e si è concentrato sulla “donna di oggi” e su “abiti che durano”.

Questa perseveranza, questa visione non allineata è stata un atto di resistenza contro il sistema che si era fatto dominante. Il fatto che il documentario su di lui del 1990, Made in Milan, sia stato diretto da Martin Scorsese e scritto da Jay Cocks, un critico cinematografico e sceneggiatore, sottolinea la natura narrativa del suo lavoro. Cocks, autore di sceneggiature per film come Gangs of New York e The Age of Innocence, non fu scelto a caso. Comprese che l’eleganza di Armani non era un’astrazione, ma una storia coerente, un’esperienza che poteva essere condivisa. Il documentario stesso è un’esplorazione della filosofia del designer, dimostrando che l’atto creativo di Armani non era un’effimera esplosione di fantasia, ma un progetto, un lavoro di sottrazione che creava un immaginario. In un’epoca di creatività fine a sé stessa e di spettacolarizzazione senza sostanza, il lascito intellettuale di Giorgio Armani è un paradosso vivente. È stato uno dei padri fondatori di un’estetica postmoderna di fluidità, simulacro e debolezza, eppure, negli ultimi anni, è diventato il suo critico più accorato e rispettato.

La sua lettera aperta del 2020 al mondo della moda, dove ha definito il ritmo frenetico e la sovrapproduzione “immorali”, è il suo testamento finale. Ha invitato a “togliere il superfluo” e a “ritrovare una dimensione più umana”. Nella sua ultima intervista, ad Alexander Fury sul «Financial Times», afferma: “Se ciò che ho creato cinquant’anni fa è ancora apprezzato da un pubblico che non era nemmeno nato in quel momento, questa è l’ultima ricompensa”. Il suo stile, che ha reso il purismo assoluto “strano”, eppure di enorme successo, era al contempo un’accettazione e un rifiuto della postmodernità. Ha fornito gli strumenti per navigare in un mondo privo di certezze, ma ha insistito che la destinazione dovesse rimanere una forma di eleganza senza tempo, ancorata a un profondo senso di dignità e di autenticità. La sua rivoluzione non è mai stata una questione di aggiungere, ma di togliere. E in questo gesto di silenziosa sottrazione, Giorgio Armani ha ridefinito il lusso, non come un’ostentazione di ricchezza, ma come la più rara e preziosa delle qualità: la coerenza.

“Quella di Giorgio Armani è stata, più che una carriera, una visione del mondo. Sin dall’inizio egli ha teorizzato un’idea di eleganza intrinsecamente legata alla persona, lontana dai diktat fugaci della moda”.

La sua visione estetica trova un parallelo nel pensiero debole di Gianni Vattimo. Questa filosofia, che rifiuta la struttura stabile dell’essere e ogni pretesa di verità ultime e definitive, si accontenta di una visione più tollerante e aperta del mondo. Il rifiuto di Armani dei dogmatismi dell’alta moda e la predilezione per una verità sartoriale soggettiva vanno in questa direzione: un indebolimento delle strutture forti e immutabili a favore di una pluralità di interpretazioni. La palette di Armani, celebre per i colori non-colori e le sfumature delicate e volutamente polverose come il famoso greige, ne è la perfetta espressione. Il greige non è un colore-verità. È una sfumatura che si fonde con la pelle, che non impone un’identità, ma che permette alla personalità di chi la indossa di risplendere. Come l’essenza del pensiero debole non risiede in un’unica matrice, ma nel contatto con le culture altre, così lo stile di Armani non risiede in un’unica forma, ma nella sua capacità di adattarsi all’individuo.

“La sua moda non è un dogma, ma una conversazione, un corretto bilanciamento tra sapere chi sei, che cosa va bene per te e come vuoi sviluppare il tuo carattere”. I suoi vestiti non sono “fatti per mascherare o nascondere la personalità di chi li indossa, ma per rivelarla, diventando l’espressione di un equilibrio in un mondo che ha rinunciato alle certezze granitiche. A cominciare dalle tematiche relative al genere sessuale”. Scrive Bianca Terracciano su «Doppiozero»,: “C’è un maestro dello stile made in Italy che ha portato la questione agli onori della cronaca molto prima degli altri, sapendo declinare in maniera impeccabile il concetto di coincidentia oppositorum, nel senso già preconizzato da Susan Sontag con le seguenti parole ‘ciò che c’è di più bello negli uomini virili è qualcosa di femminile; ciò che c’è di più bello nelle donne femminili è qualcosa di maschile'”.

Si tratta di Giorgio Armani, il primo vero esempio di stilista della contemporaneità, cioè chi pensa ai vestiti per la loro riproducibilità tecnica a differenza del couturier, che realizza creazioni uniche. Gli chiedono Jeremy Lewis e Gert Jonkers di Fantastic Men, in un’intervista del 2023: “Le tue collezioni maschili hanno notoriamente influenzato il tuo abbigliamento femminile, ma le tue collezioni femminili hanno mai influenzato il tuo abbigliamento maschile?”, Risponde: “Certo. Sono sempre stato interessato a sfumare le linee per quanto riguarda il design specifico del genere. Nel mio abbigliamento maschile questo si esprime più evidentemente nella mia scelta di tessuti, che sono spesso fluidi e drappeggiati e forse di un tipo più spesso associato all’abbigliamento femminile. In contrasto con l’abbigliamento maschile tradizionale su misura, il mio approccio è stato quello di lasciare che il fisico di chi lo indossa definisca la forma, che ancora una volta si potrebbe dire essere una caratteristica di gran parte dell’abbigliamento femminile. Quando stavo iniziando, ho deciso di introdurre una sorta di morbidezza, mirando a una nuova armonia tra il corpo e l’indumento, tenendo presente un punto essenziale: l’abbigliamento deve conferire un senso di autorità, eleganza e dignità senza nascondere l’individualità di ogni persona”.

L’estetica di Giorgio Armani non è mai stata una semplice questione di tagli e tessuti, ma una profonda riflessione sulla ridefinizione del sé in un’epoca di fluidità. L’esegesi di questo fenomeno è stata affrontata con acume nel volume Giorgio Armani. Il sesso radicale di Giusi Ferré, un’opera che trascende la semplice biografia per diventare un’esperienza che percorre il tragitto del vestire da atto creativo ad atto politico, trasformando l’abito da mero involucro a “oggetto semiotico autonomo” e “pelle ulteriore”.