Emiliano Dal Toso

Gli Oscar non li vincono i film più belli

Pubbliche relazioni, autopromozione spietata, buoni sentimenti, messaggi politici, attenzione nei confronti di minoranze di ogni tipo: per vincere i premi Oscar la qualità dei film non sembra essere la cosa più importante. Cos’è cambiato? A pochi giorni dalla serata di premiazione, una riflessione sull’industria cinematografica americana, che oggi cerca di rimanere rilevante e al passo coi tempi.

Donne, bambini, omosessuali, disabili, afroamericani, asiatici, irlandesi, italiani, messicani, nativi americani. E poi: disoccupati, divorziati, cuori solitari, pupe, secchioni. Ogni rappresentante di una minoranza ha il suo film da Oscar preferito, quello in cui può identificarsi appieno e che gli permette di individuare e rivendicare un’appartenenza che viene finalmente riconosciuta e legittimata a livello mediatico e culturale.

È il cinema come mezzo per affermare la propria identità e conoscere sé stessi, per gridare al mondo dell’establishment che anche noi esistiamo, che non vogliamo soltanto partecipare ma anche vincere premi.

Sono poche, almeno negli ultimi anni, le pellicole che hanno vinto l’Oscar per miglior film dietro a cui non sia possibile costruire una narrazione identitaria e riconoscere un valore extra-cinematografico, e in fondo adottare nei loro confronti un discorso ideologico. E a tal proposito, forse è sbagliato pensare che il Festival di Sanremo sia lo specchio socioculturale dell’Italia nella stessa misura in cui gli Oscar rappresentano i sentimenti di una certa parte degli Stati Uniti.

Anzi, le due manifestazioni si basano su criteri agli antipodi: da noi vince la rassicurante Angelina Mango affinché non trionfi la napoletanità di Geolier e si ponga un freno al pericoloso pacifismo di Ghali e Dargen D’Amico; si premia la tradizione fintamente innovativa di Marco Mengoni affinché il gioco di seduzione e la liberatoria ambiguità sessuale di Madame rimangano un fenomeno alieno alle certezze nazionalpopolari; se il primo è l’equivalente di un blockbuster, la seconda è cinema d’essai.

“Sono poche, almeno negli ultimi anni, le pellicole che hanno vinto l’Oscar per miglior film dietro a cui non sia possibile costruire una narrazione identitaria e riconoscere un valore extra-cinematografico”,

L’industria dell’intrattenimento americana invece privilegia il contenuto alla forma, l’efficacia e la bontà del messaggio progressista agli elementi di sperimentazione cinematografica. È forse l’ansia del cambiamento ad aver contribuito al successo di alcuni dei film vincitori degli ultimi anni: basti pensare al sudcoreano Parasite di Bong Joon-ho; a Nomadland di Chloé Zhao – la seconda donna a vincere l’Oscar come miglior regista, nonché la prima di origine asiatica; a CODA – I segni del cuore di Sian Heder – remake di un film francese incentrato su una famiglia che comunica attraverso il linguaggio dei segni; e ovviamente a Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, in cui oltre al riconoscimento nei confronti di una somma di minoranze tradizionalmente discriminate si è aggiunta la volontà di gratificare per la prima volta un linguaggio sperimentale e videoludico, quasi a voler sfregiare definitivamente gli schemi e i canoni che, ormai molto tempo fa, esemplificavano quel tipo di film classico, medio e un po’ cerchiobottista, che presentasse tutte le caratteristiche ideali per vincere agli Oscar.

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Non esiste niente di più “gattopardesco” della storia e dell’evoluzione con cui i membri degli Academy Awards assegnano i loro riconoscimenti. Alla base di questo gigantesco evento mediatico – non privo di autoreferenzialità –, s’instaurano il bisogno e la necessità di Hollywood di ribadire la propria centralità e la propria sopravvivenza all’interno dello star system, e allo stesso modo l’urgenza di difendere un’influenza culturale che viene costantemente messa sotto attacco da critici cinematografici e addetti del settore. E dopotutto, è quanto leggiamo ogni anno, dopo ogni edizione, negli articoli e nei commenti negativi intenti a bersagliare le scelte che vengono effettuate. Il grande inganno degli Oscar è quello di riuscire a far coltivare ai giornalisti, ai semplici appassionati e allo spettatore medio, l’illusione che ogni volta a essere premiati siano i film più belli, a discapito di quelli un po’ meno belli.

Eppure, considerare gli elettori degli Oscar alla stregua dei membri della giuria di un festival cinematografico come Berlino, Cannes o Venezia, dovrebbe evidenziare un errore di valutazione perfino grossolano, dal momento che si tratta di una celebrazione dell’industria ammaestrata dalla stessa industria, oltre a essere l’occasione sacrale in cui le corporazioni premiano le corporazioni. E il tutto avviene alla luce del sole o meglio, sotto i riflettori, stendendo un lunghissimo tappeto rosso ai produttori e a tutte le maestranze coinvolte, invitate a sfilare con orgoglio su quella magniloquente fabbrica di illusioni chiamata Hollywood.

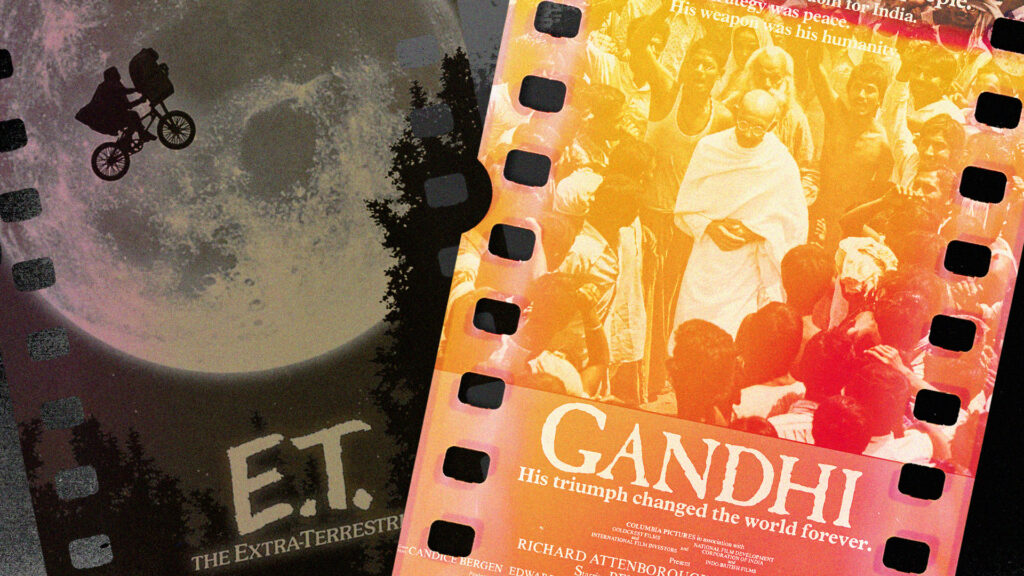

“Votando per Gandhi, un membro dell’Academy si sente nobilitato. E può anche pensare di essere direttamente responsabile dei maggiori incassi che al film deriveranno dall’aver conquistato l’Oscar”. Lo afferma Lee Beaupré, direttore del merchandising della 20th Century Fox, commentando i titoli candidati nell’edizione del 1983. Il principale avversario del kolossal di Richard Attenborough sul Mahatma è E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg, nuovo campione d’incassi di tutti i tempi, probabilmente uno dei più grandi film della storia del cinema. La corsa per la statuetta principale tra questi due film è forse la più emblematica per illustrare le dinamiche di scelta. Gandhi è il film che nessuno studio voleva produrre, perché – secondo lo stesso Attenborough – “lo vedevano come la storia deprimente di un omino scuro di pelle, vestito con un lenzuolo bianco, che si dedica ad attività bizzarre come filare il cotone”.

Ma il regista non si rassegna e riesce a coinvolgere un manipolo di finanziatori indipendenti, raccogliendo venti milioni di dollari, e soprattutto convince a prendere parte al progetto persino lo stesso governo indiano, che aggiunge al budget del film altri sette milioni. Per impersonare il Mahatma, Attenborough reputa inadatti attori del calibro di John Hurt e Dustin Hoffman, all’epoca entrambi popolarissimi e molto amati, e sceglie invece lo sconosciuto quarantenne Ben Kingsley, nato Krishna Banji, figlio di un medico indiano e di una attrice inglese di origini ebreo-russe. Il metodo dell’attore per entrare nella parte è impressionante: Kingsley ascolta tutte le registrazioni esistenti di Gandhi, legge la sua opera omnia, tappezza ogni stanza di casa con le sue foto, impara a praticare lo yoga e a filare il cotone, si rasa a zero e perde più di dieci chili.

A quel punto, finite le riprese, tutti i distributori d’America fanno a gara per avere il film. Questo grazie anche alla scaltra campagna di marketing del film, iniziata un anno prima della sua uscita nelle sale: Attenborough organizza incontri con l’UNICEF e con il Consiglio Nazionale delle Chiese, e viene insignito del Premio Martin Luther King per la pace. Il trionfo di Gandhi, proprio nell’anno dell’exploit commerciale e di critica di E.T., è pianificato e annunciato: vince otto Oscar, compresi tutti quelli principali, ovvero miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior sceneggiatura.

Eppure, vent’anni prima dell’avvento dei social, Richard Attenborough è vittima di una “shitstorm” da parte della stampa, reo di aver scippato gli Oscar al capolavoro di Steven Spielberg: «Tutto ciò che avrebbe potuto suscitare la perplessità del pubblico occidentale attorno a questo grande e ambiguo personaggio è stato espunto con cura dal film: il risultato pastorizzato è soltanto “un accattivante frullato di sentimenti”; “Nient’altro che un libro di testo con splendide illustrazioni”; “A Hollywood devono aver confuso l’Oscar con il Nobel per la pace”. Lo scrivono giornali come «Village Voice», «New York Times», e «Los Angeles Times», tutti dalla parte di E.T., tutti uniti contro gli argomenti “seri e politici” in confezione da kolossal, contro la favola produttiva di Richard Attenborough (fino a quel momento considerato soltanto un buon attore britannico di medio successo), contro il politicamente corretto del biopic multiculturale e pacifista.

L’analisi più lucida e obiettiva è quella dello stesso Spielberg, che si spinge fino a un eccesso di autocritica nei confronti del suo film: “A Hollywood hanno pensato che fossimo già stati ampiamente ricompensati dal box office. E poi, la tendenza è che i film importanti vincono sempre sull’intrattenimento. La storia è più pesante dei popcorn”.

Alla fine degli anni Ottanta, Spielberg è il regista più importante e famoso del mondo. Ma il suo rapporto con gli Academy Awards è pessimo: dopo la sconfitta di E.T., arriva anche quella con il suo film più “serio e politico”, Il colore viola, che ancora oggi detiene il record negativo di nessun premio Oscar vinto in relazione alle candidature ottenute: ben undici. Il film “afroamericano” del regista viene accolto positivamente dal pubblico e dalla critica, ma va a sbattere proprio contro le organizzazioni e i polemisti neri che sembrano anticipare accuse di appropriazione culturale nei confronti del bianco ed ebreo Spielberg. Secondo loro, i personaggi maschili di Il colore viola avrebbero tratti eccessivamente sgradevoli e negativi: la NAACP (“Associazione nazionale per la promozione delle persone di colore”) afferma che i “coloured” vengono dipinti come individui brutali e sadici, e lo scrittore Ishmael Reed arriva al punto di dichiarare che Spielberg racconta gli afroamericani come Hitler e i nazisti avrebbero raccontato gli ebrei.

È il 1986 e, a seguito delle polemiche razziali nei confronti di una pellicola pensata proprio per piacere di più ai giurati rispetto a E.T., l’Oscar per miglior film viene assegnato invece a La mia Africa di Sydney Pollack, un polpettone patinato, un po’ feuilleton, un po’ dépliant di viaggi in Kenya e un po’ documentario del National Geographic. Ma, in quel momento storico, funziona, è il film che possiede tutte le caratteristiche necessarie a compiacere l’Academy: esotico, rassicurante e, ancora una volta, politicamente corretto. Il regista Brian De Palma tuona contro i 230 colleghi iscritti all’Academy, che hanno deciso di non premiare Il colore viola: “I signori che decidono queste omissioni siedono intorno alla piscina e ai tavoli del Polo Club di Beverly Hills […] e sono rosi dall’invidia nei confronti di un genio che a soli trentotto anni è il padrone del cinema”.

Il trionfo di Steven Spielberg arriva finalmente nel 1994 con Schindler’s List, film che racconta la storia vera dell’industriale tedesco Oskar Schindler, che diventa un eroe salvando 1100 ebrei dallo sterminio. È la pellicola definitiva sull’Olocausto. Anche i detrattori “spielberghiani” interni agli Academy Awards devono arrendersi di fronte a un film talmente sontuoso, corretto, “serio e politico”. Eppure, a una minoranza della comunità ebraica statunitense, tra le altre cose, non piace il fatto che il regista abbia chiuso il film con un happy ending che, secondo loro, stride nella ricostruzione di una tragedia storica immane, per di più raccontata attraverso il punto di vista di un tedesco, eroico, ma pur sempre iscritto al partito nazista. Saranno gli stessi che attaccheranno anche Roberto Benigni e La vita è bella.

Anche in seno alla comunità ebraica europea il film trova dei critici; uno dei più duri è sicuramente Claude Lanzmann, regista di Shoah.

A ogni modo, i tentativi di screditare il film non sono abbastanza convincenti, perché Schindler’s List vince sette Oscar; sul palco il regista dedica le statuette “ai 6 milioni di ebrei che non sono qui a vederci, confusi tra il miliardo di telespettatori”. E aggiunge: “Imploro tutti gli educatori che stasera ci stanno guardando: non permettete che l’Olocausto resti una nota in fondo alle pagine dei libri di storia. Per favore, insegnatelo nelle vostre scuole, prestate orecchio alle parole, agli echi e ai fantasmi”.

La platea è turbata e commossa: finalmente si realizza l’apoteosi. La favola sci-fi di E.T. e il dramma razziale di Il colore viola sembrano ormai un ricordo lontano: questo è il film giusto, quello che può finalmente essere celebrato da tutti (o quasi), rappresentativo di una minoranza e di un pezzo di Storia, e a cui nessuno può rimproverare di essere un’operazione di appropriazione culturale.

“Non esiste niente di più ‘gattopardesco’ della storia e dell’evoluzione con cui i membri degli Academy Awards assegnano i loro riconoscimenti”.

Mi sembra che la parabola “spielberghiana” evidenzi bene i criteri con cui l’Academy sceglie di assegnare le statuette. A livello critico, rispetto ai riconoscimenti che vengono dati dalle giurie di un festival, è completamente assente il concetto di “autore”: nessun film candidato viene letto e interpretato in relazione al percorso individuale del regista. Quello che conta è sempre ed esclusivamente la “portata” politica e contenutistica della singola opera, e il suo livello di adesione allo spirito del tempo. Soltanto così è possibile provare a comprendere l’assenza tra i vincitori di maestri come Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Charlie Chaplin, Howard Hawks. Senza Schindler’s List, è altamente probabile che a questa lista si sarebbe aggiunto Steven Spielberg. Inoltre, come nel caso di Gandhi e in tempi più recenti di produzioni all’apparenza lontanissime come Titanic ed Everything Everywhere All at Once, la potenza mediatica e le strategie di marketing devono essere accompagnate da un linguaggio cinematografico medio, accessibile a tutti, che non strizzi l’occhio allo spettatore più snob, cinefilo ed esigente, ma che sia indicativo del gusto diffuso del pubblico.

Negli ultimi anni, l’apertura nei confronti di un nuovo cinema, come quello asiatico –, significativo soprattutto il caso di Parasite: film dal messaggio anti-capitalista, la cui vittoria può essere interpretata come il trionfo del capitalismo stesso, modello culturale capace non solo di contemplare voci critiche, ma addirittura di premiarle – oppure di una struttura narrativa frammentata e psichedelica (nel caso di Everything Everywhere All at Once), sono state rese possibili soprattutto perché difendono un significato di appartenenza culturale, che esula dal loro effettivo valore artistico, ma in cui si identifica la sopravvivenza della stessa Academy: il mantenimento di un equilibrio, di un compromesso, di una comunità sempre più inclusiva, capace di distinguersi dall’esclusività della critica cinematografica, dei festival, del giudizio per alcuni o per pochi.

Le appartenenze sono una regola del gioco ormai istituzionalizzata, anche in virtù dei rigorosi standard di inclusione, che ufficialmente saranno introdotti dall’edizione dell’anno prossimo. Ma anche quest’anno è facile riconoscere a ciascun candidato per miglior film una valenza che trascende l’aspetto esclusivamente cinematografico: abbiamo l’aggancio femminista e anti-patriarcale (Barbie, Anatomia di una caduta, Povere creature!); un punto di vista inedito sull’Olocausto (La zona d’interesse); il sentimentalismo multiculturale di Past Lives e l’orgoglio violentato dei nativi americani di Killers of the Flower Moon; la sensibilità bisessuale di Maestro. A questi si aggiungono due esempi più classici e tradizionali, come il biopic storico di Oppenheimer e il rapporto simil-genitoriale tra studente e professore di The Holdovers – Lezioni di vita, sulla scia di esempi che spesso hanno riscontrato il favore dell’Academy come L’attimo fuggente e Will Hunting – Genio ribelle.

L’impressione è che siamo di fronte a un’evidenza che nella storia degli Oscar è sempre esistita ma che non era ancora stata resa così esplicita: l’irrinunciabilità dell’America all’etichetta e alla catalogazione culturale, alimentata in modo particolare dalla diffusione e dalla produzione delle piattaforme streaming, che ragionano sui propri contenuti basandosi su schemi, indagini, sondaggi, ricerche di mercato. E la conseguenza è quella di trovarsi di fronte a un pubblico composto da target diversi, spettatori a cui sottoporre proposte preconfezionate.

Riflettendo però sull’importanza che la notte degli Oscar ha avuto sulla mia formazione cinefila, non posso escludere che l’elemento pedagogico dei film candidati sia stato un veicolo necessario per farmi innamorare del cinema. Dopotutto, è proprio grazie a Schindler’s List che da bambino, per la prima volta, ho scoperto che cosa sia stato l’Olocausto. Ed è grazie a Philadelphia che ho sentito parlare per la prima volta nella mia vita di Aids e di omosessualità. Mi sono appassionato alla storia della Scozia grazie a Braveheart – Cuore impavido e ai conflitti in Irlanda del Nord tra cattolici e protestanti grazie a Nel nome del padre. Mi sono commosso guardando Russell Crowe in A Beautiful Mind e Hillary Swank in Million Dollar Baby.

È così che dovremmo approcciarci ogni volta alla notte degli Oscar, con la stessa curiosità e lo stesso sentimento di meraviglia di chi si trova davanti ai primi film della sua vita: rimanendo a bocca aperta, ammirando i divi e le dive sul red carpet, appendendo i poster e le locandine in cameretta, ancora inconsapevoli del fatto che presto guarderemo pellicole più complesse e stratificate e che nel nostro cammino incontreremo registi immorali e maledetti, che ci sbatteranno in faccia storie e immagini di droghe, alcol, sesso, depressione e autodistruzione. Forse gli Oscar, ancora oggi, rappresentano una fase di crescita necessaria e inevitabile, come se fossero un giovane amico che ti prende per mano e ti incoraggia ad affrontare il mondo, anche se neppure lui sa bene come funzioni davvero. E allora tutto sommato ben vengano le etichette, se poi sono destinate a essere strappate.

Emiliano Dal Toso

Emiliano Dal Toso è giornalista e critico cinematografico. Collabora con diverse testate scrivendo soprattutto di cinema.

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati