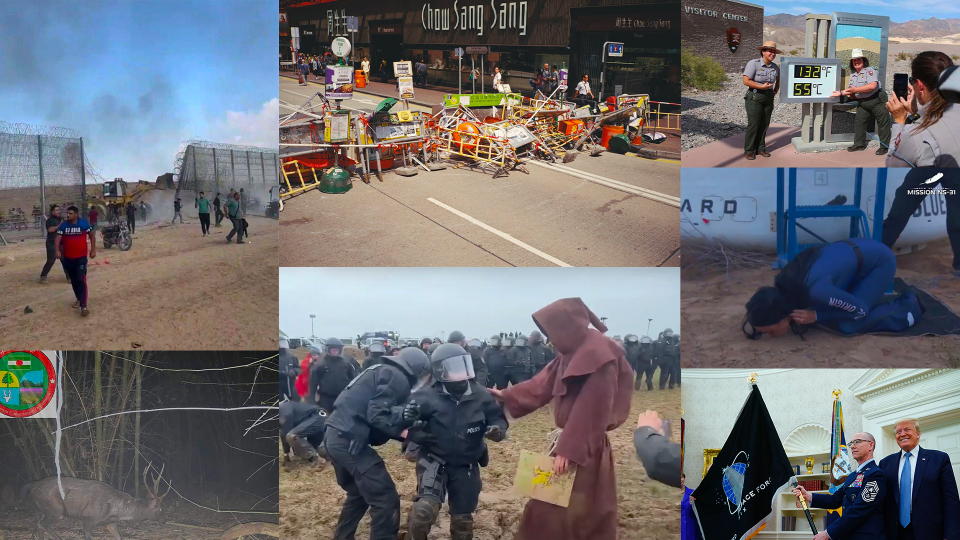

Con il nuovo mese inauguriamo anche un nuovo tema: ve lo presentiamo qui.

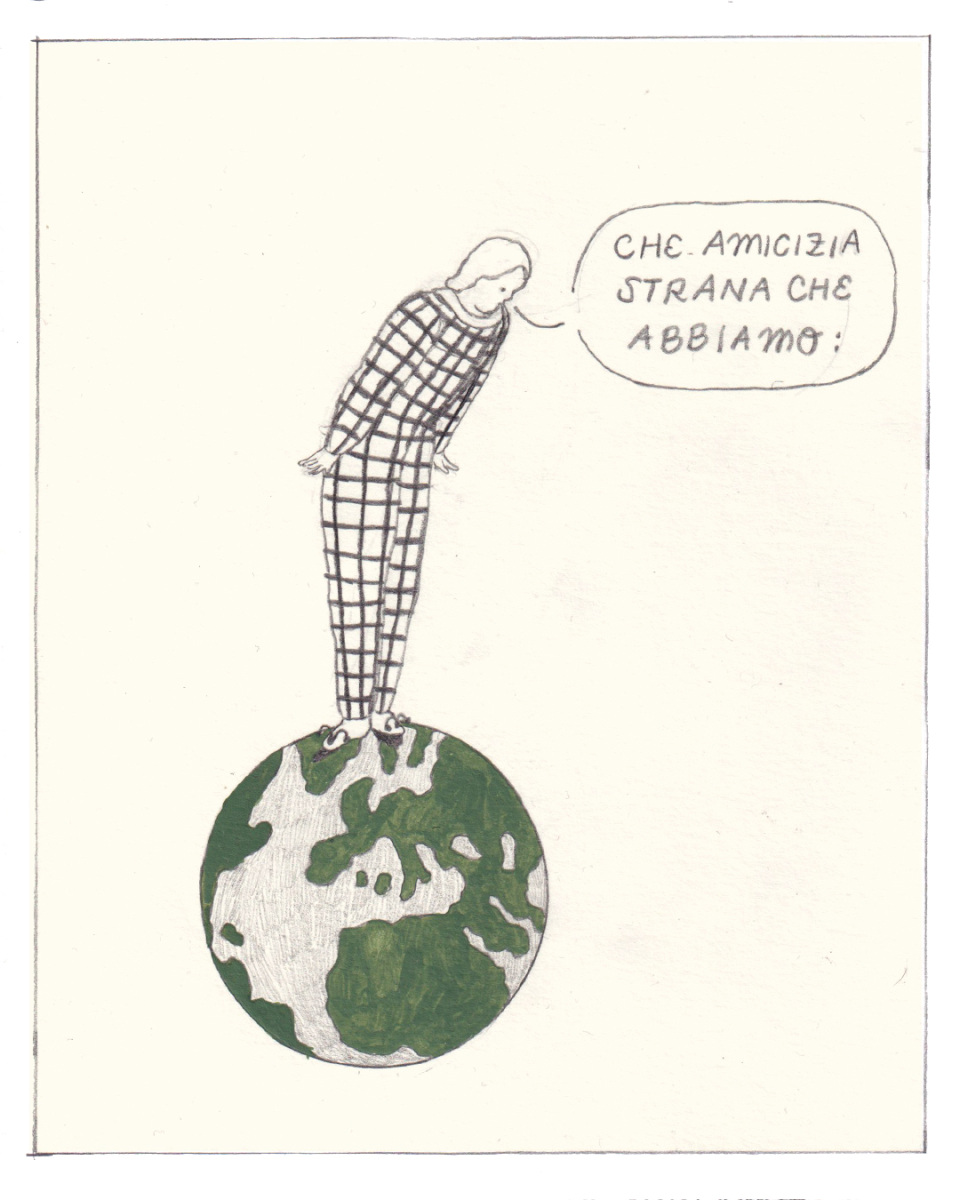

Respirare è la prima cosa che facciamo venendo al mondo, e l’ultima quando lo lasciamo. In mezzo, quasi dimentichiamo di esserne capaci. Diamo il respiro per scontato, come si fa con tutto ciò che è davvero essenziale. La Terra, per esempio.

Anche lei respira. Lo fa a modo suo, attraverso tutti i segnali fisici che ci ricordano dove abitiamo e cosa abitiamo. Ci sono momenti, infatti, in cui il mondo sembra volerci ricordare la sua esistenza, la sua centralità: i mutamenti del cielo e della luce, la terra che trema, il vento che piega le chiome degli alberi. È in quei momenti che ci accorgiamo che il pianeta vive. Respira. E che quel respiro non solo ci comprende, ma ci precede e quindi ci sfugge.

Da millenni tentiamo di afferrare la natura — non solo per dominarla, ma per capirla. Come si può, però, comprendere davvero una realtà che è sia una casa, sia un genitore, sia un figlio di cui prendersi cura? Qualcosa che è nato prima di noi ma che ci sopravvivrà?

Il rapporto tra l’uomo e la natura è, in fondo, il racconto di una lunga contraddizione. Ammiriamo la grandiosità di ciò che è fuori di noi, ma non smettiamo di trasformarlo in funzione di ciò che è dentro di noi, cioè delle nostre esigenze.

Nell’antica Grecia, la physis era ciò che si genera da sé, ciò che cresce secondo una logica non umana; un’armonia originaria. Poi è arrivato il pensiero scientifico moderno, che ha cercato nella misura la chiave di quell’armonia — senza per questo cancellarne l’incanto.

Infatti, anche nei momenti in cui il metodo sembrava avere la meglio sul mistero, l’idea che la natura avesse un’anima continuava a tornare. Spinoza la pensava come un’unica sostanza infinita; Schelling la considerava l’autoritratto dello spirito. In queste e in altre visioni, la natura non è mai solo sfondo: è presenza. E come tale vive, respira.

Respira attraverso l’albero che segue il sole come fosse una divinità. Respira nell’animale che ci osserva con uno sguardo che non possiamo tradurre, o attraverso strutture biologiche la cui precisione nessuna ingegneria ha mai eguagliato. C’è respiro nella clorofilla e nei vulcani, nei ghiacci millenari e nel canto delle megattere.

E noi? Noi ascoltiamo solo quando ci conviene.

Abbiamo riscritto il mondo secondo la nostra grammatica. Abbiamo chiamato “risorsa” ciò che era dono, “paesaggio” ciò che era dimora. Abbiamo persino smesso di cercare le stelle. La natura è diventata immagine, funzione, consumo. Ma sotto la superficie levigata delle nostre città, il pianeta continua a parlare la sua lingua antica — una lingua che non grida, ma che insiste.

I poeti sapevano tradurla. Emily Dickinson, che coglieva l’infinito nel battito d’ali di un’ape. O Paul Valéry, che scriveva: “Si alza il vento, bisogna tentare di vivere”.

“Respira attraverso l’albero che segue il sole come fosse una divinità. Respira nell’animale che ci osserva con uno sguardo che non possiamo tradurre, o attraverso strutture biologiche la cui precisione nessuna ingegneria ha mai eguagliato”.

E forse è questo che ci resta da fare: vivere all’altezza del respiro del mondo. Non come padroni, né come ospiti distratti, ma come parte del tutto. Perché il mondo non è solo ciò che vediamo — è ciò che ci tiene in vita. E ogni tanto, se ci fermiamo davvero, possiamo sentirlo. Come si sente accanto il respiro di una persona amata, quando tutto il resto tace.

Questo è Il respiro del mondo.

È il nuovo numero di Lucy.