Camminare per la città turca, forse perché affine ma diversissima dalle nostre città mediterranee, può far avvertire la vertigine dello spaesamento. A colpire è soprattutto l’arte monumentale che, a differenza della nostra, ha soppresso l’ego in favore di una gigantesca opera di decorazione.

1. 08/01/2001

Ancora Istanbul.

Risveglio all’alba, all’indomani dell’arrivo. Dalle finestre della mia camera d’albergo vedo un sole piccolo e rosso che si impone sulle nuvolaglie disordinate dell’altra sponda del Mar di Marmara. Nuvole d’Asia. So che di là che c’è lo sterminato mondo turco: Istanbul è solo la testa di una scia cometaria che si estende trasversalmente in Asia per qualche migliaio di chilometri, fino al Caucaso e al Karakorum, e oltre. E certo: bisognerebbe saperne di più, studiare, leggersi qualcosa.

Molte navi da carico di piccole dimensioni, dall’aria non proprio nuova ed efficiente, un po’ scrostate e sbilenche, se ne stanno alla fonda tutte insieme in attesa di passare il Bosforo, credo. Di colpo nel silenzio e nella semioscurità dell’alba mi arriva alle orecchie il canto stranito del muezzin della Moschea Blu, che ho visto ieri sera, bellissima e vicina. È la prima volta nella mia vita che ascolto dal vivo una cosa del genere. Emozione d’Asia, difficile da dire, da spiegare.

Nel primo incontro con la città (che è immensa: 6-7 milioni di abitanti. Forse di più), o meglio col suo centro monumentale, ti accorgi che anche il resto di ciò che vedi sembra essere nelle stesse scrause condizioni delle navi. Tutto pencola e crolla e ha bisogno di manutenzione. I marciapiedi sono un delirio di rappezzi e buche e fratture e paletti penduli e catenelle e paracarri cementizi, aiuole sbrecciate e aride intorno a alberelli rinsecchiti, griglie e griglione, pericolose perché danneggiate: mettendo un piede in fallo ti puoi spezzare una gamba. Capisci che è un brutto momento per il paese: economia in crisi e inflazione pazzesca: un biglietto del tram costa 750.000 lire turche. Un milione equivale a tremila delle nostre lire. Moltissimi edifici, anche recenti, in abbandono e in vendita: vetri e vetrine rotte, polvere, degrado, intonaci a pezzi. In strada prevalenza schiacciante di uomini sulle donne, che sono rare e velate di grigetto e beigiolino, cioè con non-colori desolanti e punitivi. Mentre i maschi sono tutti in nerazzo, bruni, giovani, tutti più o meno della stessa altezza, che sciamano a gruppi e passo svelto, in silenzio, senza meta apparente, guardandosi attorno disperati. Dopo qualche giorno ti sembra di capire che tutto quel movimento è disperazione sessuale, è repressione e astinenza senza sbocco, migliaia e migliaia di scroti gonfi di una congestione senza fine.

Sono giorni di festa per la fine del ramadan e le strade sono invase. Si buttano giù a passo svelto dalla collina di Galatasaray e nereggiano in masse compatte sul Ponte di Galata, che da qui sembra (ma non lo è) il vero centro della città, sotto una luce forte e un cielo diverso dai nostri, più luminoso e aperto e ventoso, acquatico. Si affollano in modo indescrivibile attorno a quelli che pescano dal ponte con la canna, gettando lenze oltre il parapetto in acque marroni, dunque sporchissime. E lì, alla confluenza tra il Bosforo e il Corno d’Oro, tra i traghetti strapieni in manovra e la collina di Sultanahmet controluce, con il profilo della città e le sagome delle moschee e dei minareti, stormi di gabbiani grossi come tacchini volano bassi e urlano sui banchi di pesce prevalentemente azzurro: tonni e sgombri e aguglie e sarde. Sulla riva del Bosforo, tutto questo spazio e questa luce e questa gente maschile e queste navi, tutto così congestionato e in movimento, e il vento freddo pieno di uccelli, finiscono con lo stordirmi e col ricacciarmi – esausto e infreddolito e anche un po’ stranito e irritato da tutta questa differenza con ciò che conosco – in albergo.

“So che di là che c’è lo sterminato mondo turco: Istanbul è solo la testa di una scia cometaria che si estende trasversalmente in Asia per qualche migliaio di chilometri, fino al Caucaso e al Karakorum, e oltre”.

Dopo qualche giorno comprendi che capire è difficile, anzi impossibile, per ora: ne sai troppo poco e l’impatto è forte. Su tutta questa parte di città (Sultanahmet) aleggiano nel vento due sentori prevalenti: legna bruciata e carne arrosto, stufe e kebab. Strade erte e serpeggianti e semideserte, con casette di legno in rovina, oppure ancora in piedi, ma tutte storte con tubi di stufa che sbucano dalle facciate e sbuffano fumo in faccia ai passanti, negozietti vari con poche cose, ma sempre con un salottino e un divanetto all’interno e gente seduta che attende o chiacchiera o semplicemente passa il tempo. Nelle zone turistiche negozi di tappeti a ogni angolo, col tappetaro sulla soglia che ti chiama e ti invita a entrare: a lui basta un’occhiata per capire che sei italiano, e tu che ti sei già molto rotto il cazzo di essere continuamente apostrofato, non rispondi e tiri diritto e quello che fa finta di offendersi e ti grida dietro false rimostranze. Ma tutti o quasi ti parlano improvvisamente per strada, anche solo per farsi i cazzi tuoi, gentilmente. O per aiutarti con la carta, anche se tu la capisci abbastanza bene. Qui intorno, oltre alle moschee, quasi tutte di Sinan, numerose e belle, che sulle prime ti sembrano un po’ tutte uguali, e agli altri noti monumenti, c’è una presenza continua di ruderi antichi, resti di mura bizantine e palazzi e altro, assieme a macerie di case crollate per incuria e a palazzine nuove, perfino, incongrue e mediterranee.

Il ramadan implica abbuffate e festeggiamenti consentiti dopo il tramonto e per questo davanti alla Moschea Blu vedi una fila interminabile di bancarelle e casotti provvisori, dove cuoce o arrostisce o frigge, o semplicemente fuma, di tutto: roba appetitosa all’apparenza, assai meno all’assaggio. È lì che vedo la mia prima vera bellezza turca: chiara di pelle e con le guance accese di un rosa che mi domando se sia finto o vero, gli occhi viola e i capelli raccolti sotto il piccolo fez dorato, serve ai clienti una specie di crêpe cotta alla piastra e condita con carne o verdura o pesce. È chiarissimo che vorrebbe stare da un’altra parte. È altrettanto chiaro che darà filo da torcere a tutti. E mi imbambolo a guardarla mentre lei mi ignora, come fa con tutti i presenti. Grandi caffè stranamente provvisori, fatti di tendoni di plastica e dentro il caldo e il fumo dei narghilè e dei samovar, dove bevi quell’ottimo the rosso che servono nei bicchierini a campana, caldissimo. Tre ragazzi suonano musica locale, bella e stridula, a volume altissimo. E poi altri tendoni, altra musica, altra roba. Odore di carne dappertutto. E fumo di legna. E vento.

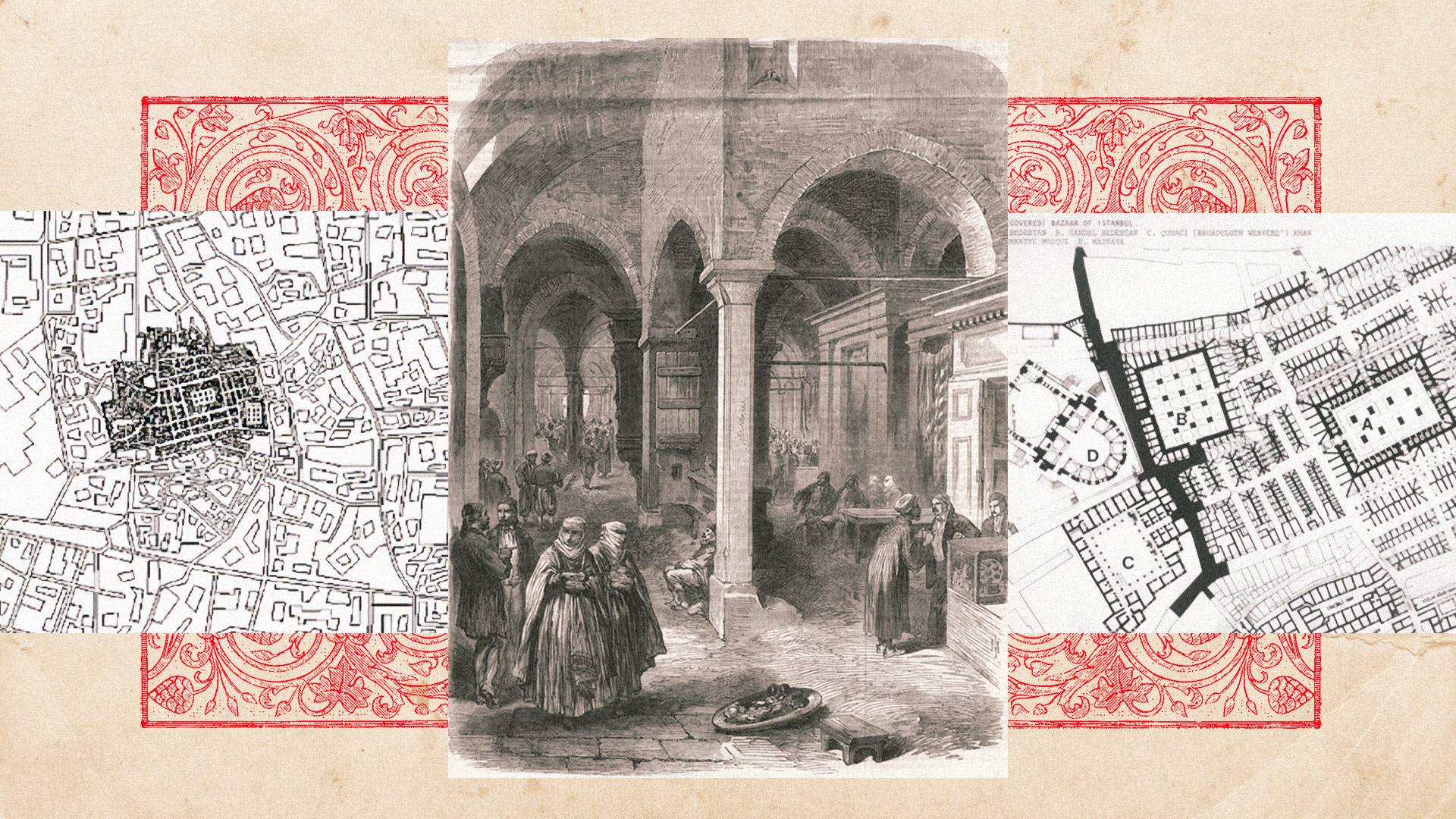

Dopo qualche giorno mangiare è un problema se sei sazio di carne arrostita o polpette, se hai già assaggiato gli spiedini di cozze fritte conditi con un tripudio d’aglio in una salsa fluida, i kebab, i fagioli, ecc. E soprattutto se ti sei inevitabilmente beccato un’intossicazione alimentare, leggera, persistente, che ti amareggia. Quindi ti aggiri nei pressi del bazar, dove abbondano i buoni ristorantini, e ti butti lì dove ti sembra facciano il miglior riso pilaf (con pinoli) e te ne abbuffi (ma l’infezione intestinale la risolverai solo a Roma col medico e gli antibiotici e la febbre). Mi assale a tratti la voglia di andare via. Verifico se Anna prova le mie stesse sensazioni e voglie di fuga: affermativo. Ma lei ha anche grosse voglie da soddisfare qui: di quelle che te le togli nei bazaar e dai tappetari: comprare pezze. E lo fa con alacrità e attenzione, incessantemente. Confesso di aver desiderato ardentemente anch’io sciarpe di seta di un rosso affascinante, ma troppo costoso e non poi così trattabile. Il bazaar è città nella città, interamente costruito in muratura, grande e ben tenuto e pulito e pieno, pienissimo, di gente turca e turistica. Lì tutti ti chiedono e ti chiamano e la cosa mi dà fastidio. Ricordo il bazar del Cairo: la stessa cosa. Ma i turchi non sono arabi: altro modo di fare più franco e gentile e orgoglioso, mentre ti sfilano i soldi con abilità mercantile. Il bazar è tutto un salire e scendere per strade molto illuminate, interamente coperte da volte in muratura. Ogni tanto caffè, ristorantini, persino moschee. Alla fine esco da quest’incubo commerciale con una giacca di pelle che non so neanche se mi piace.

E poi il culto, le moschee. Per entrare occorre fare quella manovra faticosa di togliere le scarpe accovacciati su un basso gradino di pietra. Occorre versare l’obolo. Occorre scostare quello strano e pesantissimo tendaggio che fa da diaframma tra il dentro e il fuori, per ritrovarsi nel silenzio e nel vuoto di questa religione aliena e astratta, bellissima. Dopo aver visitato un po’ di questi spazi – molto influenzati dall’antecedente di Santa Sofia – ti accorgi di non aver mai incontrato estrosità, né le soluzioni personalistiche e originali di cui le nostre chiese sono disseminate, tantomeno aggiunte di epoche successive palesemente appartenenti a un altro stile. Tutto è molto discreto e omogeneo. La bellezza qui si gioca sul piano dell’eleganza, in una sequenza di soluzioni, spaziali e decorative, molto simili. E questo, oltre all’ammirazione per alcuni edifici, dopo un po’ mi crea un disagio e quasi un fastidio crescente, come una mancanza d’aria. Da occidentale vivo immerso nell’espressione dell’ego, che qui è molto meno presente.

2. 09/01/2001

Ritorno sullo stradone, stranito da Istanbul con strascichi di intossicazione alimentare e sensazione misteriosa di fastidio verso l’Islam. O meglio di soffocamento per l’oppressione e repressione secolare di massa e formattazione all’interno di regole antiumane di milioni e milioni di individui: cerchi l’arte, come ovunque e, architettura a parte, (e sull’architettura il discorso sarebbe altrettanto interessante) cosa trovi? Miniature e splendidi compatti ghirigori e calligrafia e tappeti, qualche bellissimo abito da sultano e maioliche in quantità industriale certamente molto belle, bianche e blu, dove il massimo della rappresentazione si dispiega su qualche elegantissimo tralcio vegetale, qualche bocciolo. Tutto questo è senz’altro raffinatissimo e interessante e fascinoso: e però la sensazione di amputazione rimane. La mancanza di libertà nell’agire artistico, nel rappresentare, nel ribaltare i paradigmi e le tipologie, nel progredire, o meglio procedere lungo un cammino ottenendo risultati individuali e cumulativi. E poi: niente prospettiva, nessuna rappresentazione dello spazio, della profondità! Tutto si risolve sul piano, a riempire compulsivamente le superfici. Le mie sono osservazioni sprovvedute e ignoranti, sicuramente contestabili. Ma quanto a fondo? Può l’uomo, senza pagare un prezzo troppo esoso, limitarsi al ruolo di decoratore, rinunciando al diritto alla rappresentazione/interpretazione dell’esistente?

3. 16/01/ 2001

Continuo a pensare a Istanbul. Ma non so mettere in fila due concetti tra loro coerenti. La verità è che il mio soggiorno è stato troppo breve per elaborare idee, ma sufficientemente lungo per incamerare impressioni. Di certo non vorrei vivere lì, per esempio. Di certo abbiamo sbagliato zona della città dove scegliere l’hotel. Sarebbe stato meglio andare a Galatasaray: più interessante, meno turistica. Una cosa a cui pensavo recentemente è l’effetto deprimente che mi ha fatto percepire questa immane sostituzione di cultura e civiltà, oltre che di potere. Nel 1453 fu la catastrofe per Bisanzio e per tutta l’area greco ortodossa, su su fino a Mosca. E per tutto l’occidente. Da noi in Europa, e malgrado gli avvicendamenti continui di poteri e dominanze, non abbiamo mai fatto un’esperienza così forte di sostituzione pressoché integrale di una civiltà con un’altra. Qui in occidente tutto si è svolto più o meno nell’ambito della stessa civiltà. A Costantinopoli nel 1453 fu strappato l’animale dalla sua conchiglia e fu ucciso. Rimase la conchiglia, anzi una parte infima e degradata delle sue valve ( mille anni di impero bizantino e cosa resta? nulla o quasi). E rimase Hagia Sophia, soprattutto. Rimase cioè l’edificio più bello del mondo mediterraneo, che ancora oggi ci lascia letteralmente privi di fiato. Senz’altro il più bello e il più grandioso del mondo cristiano, al cui confronto la basilica di S. Pietro appare per quello che è: una sbruffonata di fredda retorica.

Santa Sofia non vuol essere un trionfo, come S. Pietro.

Santa Sofia è una vera sfida: una sfida vinta.

Entrando nel primo nartece, e cioè nel tipico spazio esterno alla chiesa dove avevano accesso i catecumeni, si percepisce subito l’estrema antichità del tutto, il suo essere un edificio romano ancora miracolosamente in piedi. Una cosa come il Pantheon. Marmi consunti a terra e alle pareti, smisurate volte a botte, mattoni, mi pare. E immediatamente il tipico fuoriscala essenziale degli antichi edifici-mondo ove i passi si perdono per statuto, per rispetto dello spazio e delle sue dimensioni. Oltrepassato il secondo nartece enigmatico come il primo (perché due? ma poi, a Roma, Amazon ha spedito il Mainstone, che chiarisce), e imboccato l’ingresso principale la bellezza si dà senza mediazioni di sorta: tutti quelli che sono qui, le frotte di turisti di ogni nazione, capiscono – senza bisogno di spiegazioni – di esservi coinvolti. È una bellezza fatta di grandiosità, geometria, oro. Soprattutto di qualcosa di indefinibile. C’è un segreto sotto tutto questo, ma quale? Ci si aggira a lungo in questo spazio-mondo, si sale al matroneo, si ridiscende, si percorrono gli ambulacri, si osservano i mosaici, i grandi medaglioni musulmani, le tracce infinite e misteriose che affiorano qui e là: Cinquecento dopo Cristo! La moschea Blu si realizza solo 1000 anni dopo. Il tutto sembra come gonfio d’aria, sembra star su per virtù pneumatiche. Solo dall’esterno si può valutare l’entità degli sforzi in gioco, la pesantezza della cupola, l’assenza di un vero e proprio prospetto esterno, fatto qui solo di contrafforti.

4. 19/01/ 2001

Dunque Amazon mi ha spedito il Mainstone, Hagia Sophia, in soli due giorni, con sconto. Studio ben fatto, che naturalmente come ogni cosa si poteva fare meglio. Soprattutto i disegni non sono chiari. Una cosa si capisce subito però: l’organismo è molto più complesso di quanto non appaia a tutta prima e, qui e là, sono evidenti soluzioni faticose. Un’altra cosa: il tutto sta in piedi per miracolo e grazie a una serie di interventi succedutisi per circa 1500 anni. La costruzione di contrafforti e consolidamenti ne hanno praticamente cancellato il prospetto esterno, se mai l’edificio ne ebbe uno. Ora Santa Sofia si presenta come una specie di villaggio fortificato, con poche finestre e grandi masse murarie e torri chiuse e minareti e corpi secondari e aggiunti. L’effetto è enigmatico e minaccioso e “laico”: il suo essere chiesa non è intuibile dall’esterno. Si sa solo che lì dentro, in mezzo a quell’ammasso enorme di volumi svettanti sormontati da una strana, pesante e schiacciata cupola, c’è qualcosa di importante e prezioso, qualcosa che va sostenuto, difeso, conservato. Entrando si capisce il perché. Studiandolo superficialmente, come sto facendo, l’edificio appare molto complesso e sfrenatamente ambizioso per i suoi tempi. Non stava in piedi nemmeno durante la costruzione. Insomma la firmitas lasciò sempre a desiderare a fronte di una venustas straordinariamente potente e persuasiva.

“Dopo qualche giorno mangiare è un problema se sei sazio di carne arrostita o polpette, se hai già assaggiato gli spiedini di cozze fritte conditi con un tripudio d’aglio in una salsa fluida, i kebab, i fagioli, ecc. E soprattutto se ti sei inevitabilmente beccato un’intossicazione alimentare, leggera, persistente, che ti amareggia”.

Opera-mondo dicevo. Sì. Se è mai esistito un mass medium architettonico, quello fu (ed è) Santa Sofia. Simbolo e allegoria di potenza imperiale, trionfi religiosi e omaggio straordinariamente orgoglioso alla Sapienza Divina. Edificio dotato di centro e periferie progressive: lo sguardo e i passi colgono a fatica il senso del tutto. Gli occhi si perdono oltre le colonne, verso altre colonne e capitelli finemente lavorati in lontananza, percepiscono volte, esedre e archi e contro-archi intersecantisi, semicupole, ori, serie di finestre luminosissime, vaste zone buie, eccetera. E poi quegli ammassi di piume in mosaico sui quattro pennacchi della cupola centrale: l’idea bizantina di angelo.

5. 07/02/2001

So troppo poco della città e di Islam per parlarne con qualche cognizione di causa. Eppure dopo due mesi credo di capire perché, noie intestinali a parte, sono ripartito assai volentieri da Istanbul: percepivo in modo particolarmente accentuato e oppressivo l’assenza quasi totale di arte.

O meglio di un mondo dell’arte come rappresentazione e interpretazione della realtà del mondo esterno, inteso come sussistente e indipendente dalla religione e dall’arte. Cioè nel triangolo Dio – Mondo – Uomo, all’uomo è vietata (l’uomo si vieta) non solo la rappresentazione di Dio, divieto che si potrebbe pure condividere, ma anche di tutto il resto, cioè dell’uomo e del mondo. Le conseguenze di questo divieto sono incommensurabili. Gli islamici si consentono solo architettura e decorazione. Insomma la sensazione è quella di un mondo senza arte, bloccato da secoli e secoli, e ciò nonostante la grossa e importantissima riforma laicizzante di Ataturk. Si ha infatti l’ulteriore sensazione che quella riforma sia solo una crosta sottile che galleggia su un magma di ben altra natura e profondità. Ma posso sbagliarmi. Ora, se una cultura, una civiltà si nega l’arte (e quanto l’arte sia importante come bisogno insopprimibile di simbolizzazione del mondo ce lo dicono in modo inequivocabile già le pitture del Paleolitico), è perché contempla una possibilità, che mi pare assurda, ossia che sia sufficiente esistere per autorappresentarsi, automaticamente.

(Appunti di un viaggio del 2001 recentemente rielaborati).