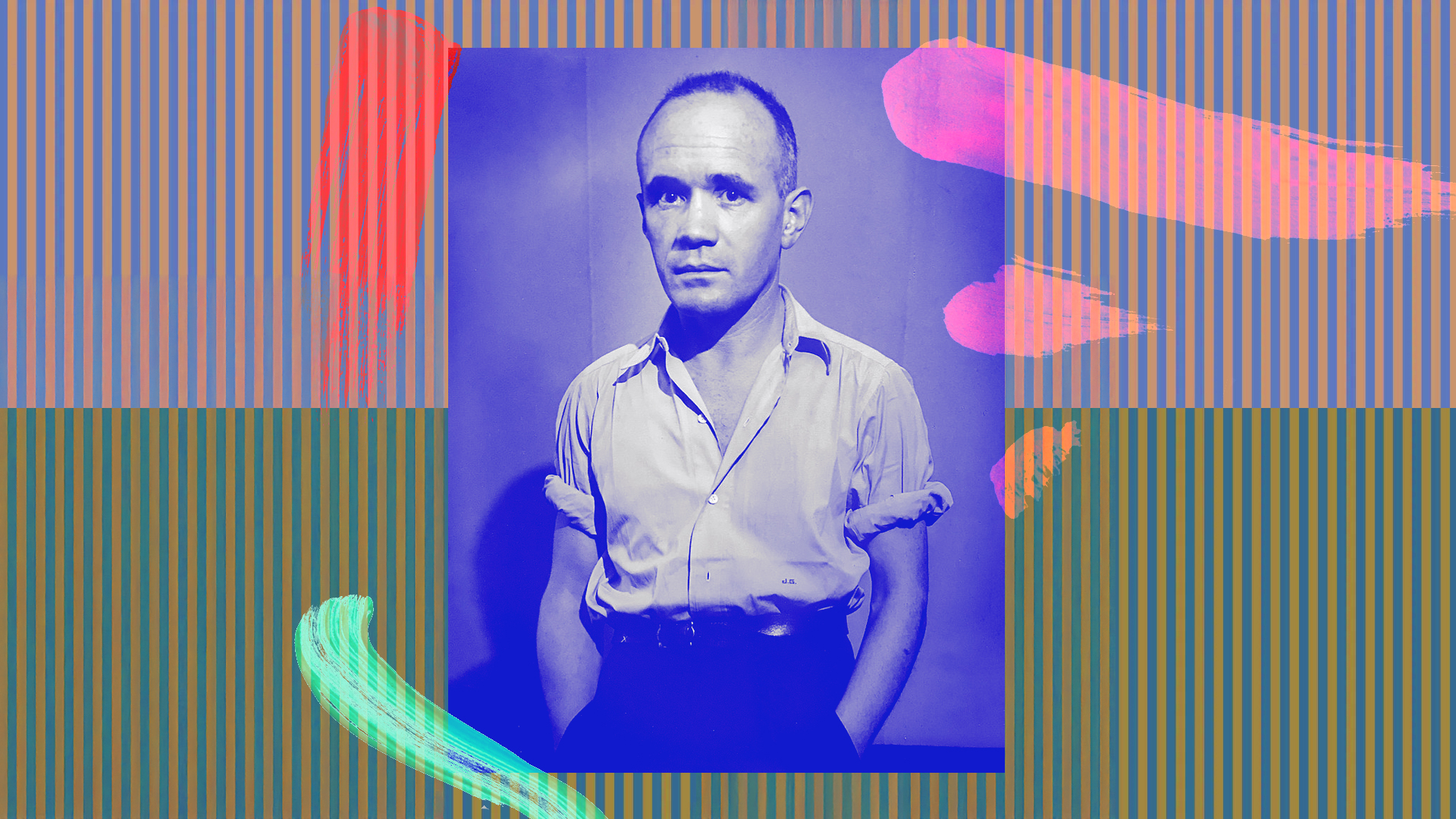

Leggere Genet, a qualsiasi età, è un’esperienza decisiva. In molti hanno provato a definire (e, dopo la morte, a santificare) il grande artista francese, ma la sua opera, refrattaria al canone e alla morale, continua oggi a sfuggirci e a turbarci.

A un certo punto nella vita di qualunque lettore si incontra Genet. Da ragazzi, da adulti, da studiosi. Sarà una fidanzata innamorata e pazza a farcelo conoscere in adolescenza, un compagno di corso all’università, un collega impegnato politicamente, un incontro a caso in treno, in vacanza. Quando capita, scopriamo abbastanza velocemente come l’opera di Jean Genet è una meravigliosa macchia di Rorschach: spesso dice molto su chi lo ama ancora prima che sull’autore stesso.

Genet è mesmerico, magnetico, e ci sentiremo quasi in imbarazzo a leggerlo. Quanto è esposto l’autore in quello che scrive? Lo stesso Genet considerava come l’attenzione del pubblico per i suoi eccessi gli portasse “più guardoni che lettori”. Oggi che lo rileggiamo a 40 anni di distanza dalla sua morte, possiamo riconoscere, da studiosi o da semplici lettori, come sia davvero raro che un autore abbia alimentato così tanta passione e persino tanta passione esegetica persino in vita: è difficile parlare di Genet e dire qualcosa di nuovo. È difficile parlarne ai lettori che lo conoscono o non lo conoscono senza fare attenzione a non strumentalizzarlo, a sovrainterpretarlo, a farlo proprio, è difficile non idolatrarlo. Fosse anche solo perché la contraddizione Genet, la sua sregolatezza, la sua maledizione, il suo scandalo, ci sembra immediatamente un precipitato di quello che, almeno nel Novecento, abbiamo considerato sinonimo di arte pura: l’autenticità, persino nella finzione e nella menzogna.

Chi è chiamato a dare pace a questo caos, ossia chi li fa i libri, l’editoria, anche quella italiana, ha cominciato a cogliere il senso di questa ricezione, l’ha fatto nella ripubblicazione dei suoi libri con paratesti che si ritrovano a ragionare ovviamente sulla critica stessa di un autore estremo. Cosa vuol dire estremo? Genet bigger than life and bigger than works che genera una critica appunto esplosa quasi quanto l’opera. Per esempio il Saggiatore che ha nel suo catalogo le principali opere narrative – Notre-Dame-des-Fleurs, Diario di un ladro, Querelle de Brest, Miracolo della rosa – si trova a accompagnarle con la riedizione della monografia Genet, commediante e martire, che Jean-Paul Sartre scrisse nel 1952 quando non soltanto Genet era ovviamente ancora in vita ma non aveva pubblicato nemmeno la metà della sua produzione.

“A un certo punto nella vita di qualunque lettore si incontra Genet. Da ragazzi, da adulti, da studiosi. Sarà una fidanzata innamorata e pazza a farcelo conoscere in adolescenza, un compagno di corso all’università, un collega impegnato politicamente, un incontro a caso in treno, in vacanza”.

Francesco Cataluccio nella sua introduzione a Sartre che introduce Genet la nota da subito l’anomalia di un autore, come dire, troppo introdotto, troppo prefato, troppo riconosciuto, troppo amato?, e ricorda anche il singolarissimo caso per cui nella stessa edizione della Opere di Genet compaia anche, come una sorta di maestoso allegato di commento, il testo di Sartre, “un libro che fa da garante intellettuale e morale di un’opera scandalosa, consacrando Genet come uno dei grandi scrittori francesi del dopoguerra”.

Qui non si tratta soltanto del successo planetario di un artista che, nonostante fosse diventato un classico in vita, ha sempre dovuto sbattersi per risolvere problemi di soldi e è morto solo in una sudicia stanza d’albergo. È piuttosto la questione di come distinguere l’opera di Genet dalla “funzione Genet” che lui stesso ha dovuto assolvere: una sorta di falsa coscienza dei valori illuministi, democratici, repubblicani di un potere che agiva invece come barbarie. Un imperdonabile che ci assolve dalle nostre colpe di borghesi pavidi. A fare di lui un monumento in vita c’hanno provato molti altri: da Jean Cocteau che nel 1943 si spinse a difenderlo davanti ai giudici per evitargli il carcere a André Malraux che ne fece un simbolo della voce degli ultimi nel 1966 davanti all’Assemblea Nazionale. Genet: outsider maledetto, vittima della società e nemico dei potenti. E tra i filosofi giganti del Novecento francese non è solo Sartre a dare a Genet la centralità di una figura da fenomenologia dello spirito oscuro. Nel 1974 Jacques Derrida pubblica un tomo della sua produzione più criptica intitolato Glas dedicato, nelle pagine a sinistra, a Hegel e, nelle pagine a destra, a Genet, aggiungendo alle quasi 700 pagine di Sartre altre 1200.

Per fortuna Genet è riuscito a sfuggire a questa iconolatria, reinventando ogni volta, letteralmente fino alla morte e dopo con l’infinita quantità di inediti lasciati, la sua vocazione letteraria, e avere a che fare con i suoi testi ci mostra proprio come deflagrano le gabbie estetiche che hanno rischiato di ridurlo alla funzione di sé stesso. La brevità, l’occasionalità, l’eccezionalità, l’incollocabilità nei generi. Recentemente ho riletto e spinto una casa editrice a pubblicare Quattro ore a Chatila, uno dei suoi ultimi testi, un racconto della distruzione, della morte, a poche ore dal massacro del campo profughi palestinese nel 1981.

Potremmo reiniziare a leggere Genet da lì. Quattro ore a Chatila parla a chi lo legge, colpendo direttamente il cuore di moltissime delle questioni che avrebbero intrecciato il dibattito sulla letteratura e la politica da allora in poi: è un reportage?, è una testimonianza?, è poesia in prosa? è un testo militante? è un’oscena visione morbosa? È la denuncia di una strage invsibile? è un canto funebre? Inclassificabili testi, inclassificabile autore, eppure già classici e classico. Che cos’è che ci fa canonizzare così facilmente un’assenza di categorie?

Fa abbastanza impressione il racconto biografico che Edmund White ne dà della genesi di Quattro ore a Chatila. Un Genet malato e semidepresso che, invitato in Palestina dalla sua amica Layla Shahid, si ritrova a pochi chilometri dal campo profughi di Chatila appena dopo la carneficina compiuta insieme dai falangisti libanesi e dall’esercito israeliani.

“Aveva i capelli arruffati sulla nuca, scompigliati sicuramente dal cuscino, i pantaloni mezzo sbottonati, vedevo i suoi slip rossi, era scalzo. Si sedette su una poltrona e disse: ‘Li amo’. ‘Chi?’. ‘I palestinesi’. Capii che per lui quel momento era molto importante e mi guardai dall’intervenire in alcun modo. Dopo essere stato per anni un cada vere, sembrava ritornare alla vita. C’era una felicità nuova nei suoi occhi”.

C’è questa vertigine evidente che capita leggendo Genet, quella per cui ci sembra di trovare una forza espressiva, una nuova vitalità proprio dalla prossimità alla morte, da una visione sublime del disastro che possono compiere gli umani. Ma questa non è l’unica vertigine che apre, soprattutto per noi che nel 2024 lo leggiamo mentre per la prima volta nella storia si parla in maniera esplicita di genocidio rispetto all’operazione militare che l’esercito israeliano sta compiendo nei confronti del popolo palestinese: è difficile non dare a queste pagine un senso paradigmatico. Quale Dio dopo Auschwitz, scrive Hans Jonas nel 1987. Quale umanità dopo Chatila o dopo Gaza, viene da chiedersi, ossia quale umanità di fronte a una carneficina operata da quella stessa popolazione che commemoriamo come vittime, come giusti?

L’attrazione per una contraddizione in terra come la Palestina da parte di chi come Genet ha cercato di essere contraddizione persino a sé stesso sembra così quasi naturale: non è sempre andato in cerca Genet sempre di indifesi e indifendibili?

In un ritratto che gli ha fatto su minimaetmoralia qualche anno Tommaso Giagni fa scriveva:

“Nella sua vita ha attraversato confini illegalmente, derubato i ricchi omosessuali con cui si prostituiva, teorizzato la grandezza di chiunque venisse additato come espressione del male. Per un lungo periodo fu convinto della superiorità dell’estetica sulla morale. Una porzione, questa, dello scientifico rovesciamento delle convenzioni, politicamente consapevole ma anche orgogliosamente rivendicativo in chiave difensiva. Genet invitava a cercare la bellezza nella propria, individuale ferita – quella che per altri è il demone, o il trauma. Entrare nel proprio dolore è anche entrare nell’ombra, col fine di metterla, per così dire, in luce. L’attraversamento dei confini è stata una sua pratica in termini più generali. Aveva bisogno di rapportarsi a qualsiasi strato sociale. Frequentava intellettuali, capi di polizia e ministri, soprattutto per usarli, a volte per il gusto di un confronto, raramente per ammirazione. Frequentava, per scelta, i diseredati. Era dalla parte degli ultimi anche a costo di abbandonarli non appena smettessero di essere ultimi – come promise ai palestinesi”.

L’irrequietezza è una cifra letterale di Genet, è il suono che si sente leggendo le pagine di diari, o ascoltando le sue interviste, anche le ultime, pochi anni o mesi prima di morire, in cui ribaltava ancora una volta ogni bilancio che editori, intervistatori, critici gli cucivano addosso mentre la malattia avanzava. Genet straccia le forme politiche in cui la letteratura si fa denuncia o quelle morali in cui l’amore per il giusto cerca di imprigionare e poi divorare l’amore per il vero della letteratura. E al contrario di molti autori la cui forza eversiva si riduce man mano che gli anni dalla morte passano (le parabole di Pasolini o Burroughs o Celine…), l’opera di Genet l’acquista proprio perché imprendibile, priva di coerenza, infinitamente capace di tradire sé stessa.

È davvero difficile, è impossibile tenere Genet tutto o anche solo la maggior parte, inglobarlo, e l’ambizione a museificarlo addirittura in vita, sembra proprio originare dalla sua smania interna, da una scrittura che trova potenza poetica non tanto in uno scandalo, quando nella irricevibilità rispetto a canoni che avevamo consolidato magari proprio leggendo altre pagine di Genet.

Nel 2004 esce un libro non tradotto e praticamente nemmeno letto in Italia, Les Vérités inavouables de Jean Genet, l’ha scritto lo storico Ivan Jablonka, che allora aveva solo 31 anni, oggi è un intellettuale di peso nel dibattito pubblico. Quali sarebbero le verità “innominabili”, “inconfessabili” di uno scrittore soi disant maledetto per tutta la vita? Scrive Jablonka:

“L’insurrezione di Genet non è radicata dalla parte giusta della storia, né tra le pagine dei rivoluzionari, estrema sinistra, nella sfida alla proprietà o alla morale, ma nell’estrema destra fascista, nell’apocalisse della guerra, nell’apologia della vita pericolosa, nella lotta per la vita, nell’avversione alla democrazia borghese e alle sue comodità. Il potere seduttivo delle sue opere sta proprio nel fatto che costringono il lettore ad amare un uomo il cui scopo è quello di spingersi sempre più verso l’abiezione, la vigliaccheria e la distruzione di sé stesso e degli altri. L’opera di Genet è afflitta dal fascismo, eppure è commovente. I suoi romanzi non riflettono un’abiezione generica (come la prosa di un Céline o di un Blanchot d’anteguerra), ma una colpa condivisa: il fascismo, sviluppato dall’estrema destra, attingeva anche all’ultrasinistra, e milioni di persone lo volevano, lo amavano, lo accoglievano con giubilo”.

“L’irrequietezza è una cifra letterale di Genet, è il suono che si sente leggendo le pagine di diari, o ascoltando le sue interviste, anche le ultime, pochi anni o mesi prima di morire, in cui ribaltava ancora una volta ogni bilancio che editori, intervistatori, critici gli cucivano addosso mentre la malattia avanzava”.

Evidenziare costantemente la vittima, il ribelle, il poeta maledetto nell’autore di Pompes funèbres, significa quindi alimentare una visione politicamente corretta. Trasformare Genet in un outsider esemplare significa anche tradirlo; infatti, trasformando in difensore delle vittime uno scrittore che vuole essere colpevole e che ama solo i colpevoli, copriamo le sue opere con una vernice igienizzata da cui non trasuda il male ma il bene.

È il momento di inventare un altro modo di leggere Genet, non accontentarci del fascino per l’iconoclastia. E soprattutto occorre inventarci un altro modo per rileggere e rileggere Genet. Solo così la sua opera può essere usata non come una macchia di Rorschach, ma come un amuleto da strofinare ogni volta che la letteratura ci sembrava che avesse perso tutta la sua potenza prodigiosa.

Questo testo, in una versione leggermente diversa, fa da prefazione a Quattro ore a Chatila di Jean Genet pubblicato in Italia da Marietti 1820. Ringraziamo l’editore per la gentile concessione. Lo stesso testo è già apparso sulla rivista «Calibano» pubblicata dall’editore effequ, che ringraziamo, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma.