Il romanzo di formazione è stato a lungo un modo per raccontare il passaggio tra la giovinezza e l'età adulta, e anche tra un mondo antico e uno nuovo. Ma in una società che rinuncia al distacco e alla paura, che fine faranno queste storie?

Muovendosi ogni giorno tra novità che propongono in maggioranza saghe familiari e memorie personali, capita di chiedersi se esiste ancora quella pietra miliare degli ultimi due secoli che è stato il romanzo di formazione, e che fine hanno fatto i commiati, le fughe, i pericoli, la crescita e il ritorno, che hanno caratterizzato il genere ovunque abbia attecchito. A dire il vero, fino a non molto tempo fa ero convinta che l’ultimo grande romanzo di formazione fosse un videogioco, rilasciato esattamente duecento anni dopo Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister di Goethe: nel 1996, infatti, escono per il Game Boy le avventure dei Pokémon.

Prima che qualcuno inorridisca, partiamo dal capostipite. Meister, invece di dedicarsi agli affari di famiglia, parte per un viaggio dove il suo amore per il teatro, invece di affievolirsi, aumenta, e quel viaggio lo fa crescere e lo traghetta verso l’età adulta. Naturalmente non è il solo, e se qualcuno ricorda quello straordinario saggio che arrivò – perdonate l’eresia – tre anni dopo i Pokémon, ovvero Il romanzo di formazione di Franco Moretti, sa che Wilhelm è in compagnia di Julien Sorel, ma anche di Renzo Tramaglino e di tutte le giovani persone che vivono le inquietudini del tempo nuovo, e che nell’Europa ottocentesca sognano e sperano e approdano nel mondo con occhi diversi dalla vecchia middle class. A volte, invece, ma siamo già nel Novecento, fuggono per restare fermi, come l’Hans Castorp della Montagna magica di Thomas Mann. A volte sanno, e siamo ancora più avanti, che la formazione e la crescita comportano la coscienza della morte, come in It di Stephen King, che non a caso finisce così:

Si sveglia da questo sogno incapace di ricordare esattamente che cosa fosse, a parte la nitida sensazione di essersi visto di nuovo bambino. Accarezza la schiena liscia di sua moglie che dorme il suo sonno tiepido e sogna i suoi sogni; pensa che è bello essere bambini, ma è anche bello essere adulti ed essere capaci di riflettere sul mistero dell’infanzia… sulle sue credenze e i suoi desideri. Un giorno ne scriverò, pensa, ma sa che è un proposito della prim’ora, un postumo di sogno. Ma è bello crederlo per un po’ nel silenzio pulito del mattino, pensare che l’infanzia ha i propri dolci segreti e conferma la mortalità e che la mortalità definisce coraggio e amore. Pensare che chi ha guardato in avanti deve anche guardare indietro e che ciascuna vita crea la propria imitazione dell’immortalità: una ruota. O almeno così medita talvolta Bill Denbrough svegliandosi il mattino di buon’ora dopo aver sognato, quando quasi ricorda la sua infanzia e gli amici con cui l’ha vissuta.

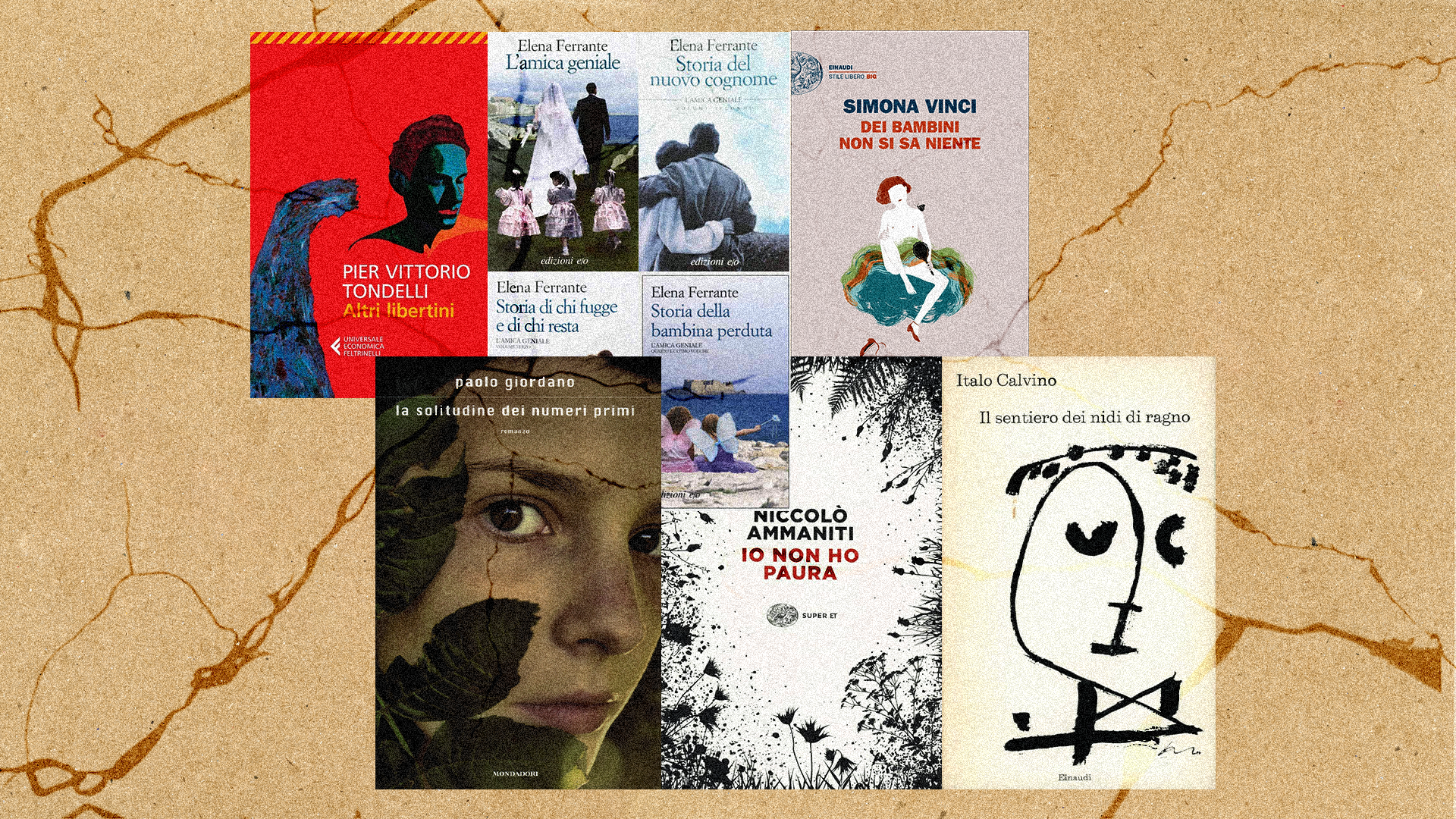

Per anni e anni i romanzi di formazione proseguono quasi senza sosta: Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino ne conservava tutti i principi, così come L’isola di Arturo di Elsa Morante, o Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani. E Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli? E l’indimenticato Seminario sulla gioventù di Aldo Busi? E, ancora, Io non ho paura di Niccolò Ammaniti e Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi? E lo scandaloso, splendido, Dei bambini non si sa niente di Simona Vinci? E ancora, scavallando gli anni, La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano e la saga dell’Amica geniale di Elena Ferrante. E la Trilogia di Mirta/Luna di Chiara Palazzolo (Non mi uccidere, Strappami il cuore, Ti porterò nel sangue) che maschera da horror un classico romanzo di formazione, dove la separazione è la morte e il viaggio è il ritorno dalla medesima, in veste di sopramorta che si nutre di umani e che, ventenne per sempre, deve imparare a crescere e a mettere ordine nei propri sentimenti.

In realtà c’è chi non ha mai smesso di scrivere romanzi di formazione, soprattutto le scrittrici: penso a Viola Ardone, che continua a raccontare di separazione e maturazione in vari momenti del Novecento e, nell’ultimo Tanta Ancora Vita, ai nostri giorni. O a Giulia Caminito, Nadia Terranova, Claudia Durastanti, Domitilla Pirro, Teresa Ciabatti, Silvia Avallone, Eleonora Caruso, per fermarsi all’Italia (ma anche Mario Desiati, ma anche Mattia Insolia, e Jonathan Bazzi, e Sandro Veronesi, per dire).

Parlando però in generale, sono lontani (erano gli anni Zero) i tempi in cui si diceva che i romanzi di formazione erano preponderanti, anche nei grandi premi come lo Strega: ma è normale, perché esaurendosi le storie le case non si abbandonano e le famiglie neanche, e si racconta sempre più l’impossibilità di crescere, qualunque sia l’età.

A meno che non si parli di young adult, perché quel canone non abbandona i romanzi rivolti a ragazze e ragazzi. Non l’ha mai fatto: da Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain a L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson a Piccole donne di Louisa May Alcott, e fin qui ci siamo. Ma ai tempi erano presenti le parti oscure, come avviene nel meraviglioso e mai abbastanza compreso Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett (chi dimentica quell’inizio infausto dove la grande casa della protagonista echeggia di grida di agonia e tutti, tutti, muoiono?) o nell’assai buio Peter Pan di James Barrie. Dove si tralascia troppo spesso che Pan è pur sempre “quel” Pan, il dio che muore, e quella morte provoca un grido di marinaio. Ricordiamo. La nave è nei pressi di Paxos, vi è anzi trascinata dalla corrente perché il vento cade improvvisamente. I passeggeri stanno cenando, bevono vino. Da Paxos si ode una voce, come di uno che chiami, e chiama Thamus, il pilota egiziano. Lo chiama due volte, e Thamus tace. Alla terza risponde. E la voce dice: “Quando sarai a Palodes, annuncia che il grande Pan è morto”.

C’è, com’è giusto, sbalordimento. Chiamato a decidere, perché in ogni storia fantastica bisogna fare una scelta, Thamus lascia la scelta al caso, o al caos: se ci fosse stato vento, avrebbero costeggiato la riva in silenzio, se invece avessero trovato bonaccia, avrebbero riferito la notizia. A Palodes non c’era un soffio di vento, non un’onda. Allora Thamos, a gran voce, dalla poppa della nave, annunciò, rivolto verso la terra: “Il grande Pan è morto”. E dall’isola si levò un pianto collettivo.

Di chiunque fosse figlio il dio Pan, se di Ermes o di Zeus, è l’unico dio che muore. Ed è l’unico dio in grado di suscitare timore con il suo grido, di sollecitare la carne e l’istinto, certo, ma anche di evocare la morte, essendo morto egli stesso. Chi guarda Pan, cambia irreversibilmente. Eppure, è anche una garanzia, perché impedisce che si liberino gli orrori di cui gli esseri umani sono capaci: è come se, vedendo un hobbit precipitare nel fuoco con un anello magico o un drago che scioglie in un fuoco altrettanto potente un trono di ferro, ci sentissimo rassicurati sull’ordine delle nostre vite, che quiete rimarranno se decidiamo di non superare i confini, e limitarci ad ascoltarne il racconto.

Cambiamo irreversibilmente, dopo il grido del dio, e questo è formazione, anche se poi torniamo a infilarci nella vita di prima, come le dita in un guanto.

Peter Pan no. Non cambia. Non ricorda. E nessuno può toccarlo. “Nessuno mai deve toccarmi”, dice a Wendy. Peter Pan fugge “perché ho sentito papà e mamma parlare di quello che sarei dovuto diventare quando fossi stato uomo” e viene dimenticato. Quanto ai ragazzi perduti, “sono i bambini che cadono dalla carrozzina mentre la governante sta guardando da un’altra parte” e che nessuno vuole più, come i ragazzini che infesteranno l’isola de Il signore delle mosche di William Golding, più avanti. E questo fa ancora più paura.

E Pinocchio? Quello di Carlo Collodi però è un romanzo di de-formazione, come si capisce bene nel meraviglioso Pinocchio: un libro parallelo di Giorgio Manganelli, dove ci si ripete che la storia del burattino di una sola cosa parla, ed è la morte:

La forma della trasformazione per noi è la morte: e le ultime righe, che trattano della trasformazione di Pinocchio, raccontano la morte di Pinocchio. […] Egli ha usato tutta la sua leggenda, tutto il suo destino per uccidersi […] Nella casa del nuovo Pinocchio resta quella reliquia morta e prodigiosa, il nuovo e vivo dovrà coabitare col vecchio e morto. Quel metro di legno continuerà a sfidarlo.

Ah, e c’è poi Mary Poppins. Nei romanzi di Pamela Lyndon Travers Mary Poppins è fuggita e tornata cinque volte. Ha esordito nel 1936 spinta dal vento dell’Est e sorretta da un ombrello, e nel corso delle successive apparizioni fra i mortali si è servita di un cervo volante, di una giostra e della scintilla di un petardo. Mary Poppins è una tata, certamente. Ma nell’Inghilterra vittoriana le tate erano molto più di una baby sitter: per fare un solo esempio, basti pensare all’ influenza della signora Alison Cunningham detta Cummy nell’ ideazione de La strana storia del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde. Perché fu Cummy a educare il piccolo Stevenson a colpi di spettri, streghe e Giovanni Calvino, inducendolo a credere infine (parole sue) che “nel mondo non ci fossero che due campi: quello dei totalmente pii e rispettabili e quello dei totalmente profani, mondani e malvagi; i primi quasi sempre in ginocchio a cantare inni, i secondi sulla via della forca e dell’inferno più nero”. Jekyll e Hyde, per l’appunto.

Quanto a questa tata, è una creatura che viene dall’altrove, una semidea che vola come le streghe del sabba, è lo sciamano che si serve del vento per apparire, è Diana nel corteo lunare, è Santa Rita che vola anche lei con i suoi santi a sorreggerla, è colei che media fra i mondi, è Sileno che alleva Dioniso. In una delle pagine più belle del libro, uno Stornello saccente getta nella disperazione i bambini annunciando che, diventando grandi, dimenticheranno per sempre il linguaggio degli uccelli e del sole: “Dimenticherete perché non potete farne a meno. Non c’ è mai stato un essere umano che abbia ricordato dopo l’età di un anno, al massimo, eccetto lei”. Lei, naturalmente, è Mary Poppins.

Molti bambini hanno scoperto Mary Poppins verso gli otto anni, quando è già il tempo delle letture, e naturalmente hanno visto il film Disney, e naturalmente hanno imparato tutte le canzoni, specie Supercalifragilisticexpiralidoso. Ma i libri sono diversi. I libri fanno paura. Mary frequenta strane donnine che si spezzano le dita per offrirle ai bambini, e le dita sono fatte di zucchero d’orzo. Mary sa entrare in un vaso incrinato per salvare bambine prese prigioniere da spaventosi vegliardi di ceramica. Sa trattare con statue semoventi. Sa come riparare le fratture fra i mondi affinché restino ben separati. Dunque, ancora una volta è una divinità che turba il mondo tranquillo e torpido degli umani, altro che fatina, altro che Julie Andrews. Somiglia a tutti coloro che portano caos, come Dioniso che rimira Tebe ai suoi piedi, come i topi infetti di peste in Camus, come Victor Frankenstein e l’uomo della sabbia di Hoffman, come lo spettro di Ligeia e Daenerys Targarien, Dracula e il Golem, Chtulhu e Randall Flagg. Ah, e come Voldemort, nell’ultima grande saga per ragazzi, quella di Harry Potter, dove l’oscuro è sempre in agguato all’interno delle scelte del protagonista.

Probabilmente l’oscurità esiste ancora anche nei romanzi per ragazzi, ma la sensazione è che si scivoli sempre più verso il finale lieto che tutto redime. E poi c’è un’altra cosa che occorrerebbe tenere a mente: la formazione non riguarda solo l’adolescenza e la giovinezza. Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien è un romanzo di formazione a tutti gli effetti, gli elementi ci sono tutti: l’abbandono della casa, il viaggio, le avventure, la maturazione, ma Bilbo Baggins è un cinquantenne, non un adolescente. Eppure, si chiude la porta alle spalle, come raramente avviene ai cinquantenni di oggi, anche non hobbit.

“Molti bambini hanno scoperto Mary Poppins verso gli otto anni, quando è già il tempo delle letture, e naturalmente hanno visto il film Disney, e naturalmente hanno imparato tutte le canzoni, specie Supercalifragilisticexpiralidoso. Ma i libri sono diversi”.

Cicli, probabilmente. Ma quel che non avviene in letteratura avviene in altri mondi, e qui torniamo ai Pokémon. Nel gioco (prima ancora che nel cartone, che non ci riguarda) il protagonista si chiama Ash Ketchum ed è un ragazzino coraggioso e arruffone che vive con la madre nella città di Pallett e sogna di diventare il migliore addestratore di Pokémon dell’universo. La data cruciale, quella da cui il meccanismo prende il via, è quella del suo decimo compleanno, quando ogni bambina o bambino riceve il suo primo Pokémon dal professor Oak. Da quel momento dovrà abbandonare la propria casa e vagare per il mondo in cerca di altri Pokémon. Oak è un catalogatore ed è troppo vecchio per viaggiare. In cambio, i suoi piccoli emissari ricevono qualcosa di antico quanto gli uomini: il lasciapassare per la propria iniziazione, che dalla notte dei tempi prevede il distacco dalla famiglia per un viaggio di apprendimento verso l’età adulta. Il primo atto, appena inserita la cartuccia nel Game Boy, è il congedo di Ash da sua madre. E, alla fine del gioco, il ritorno alla madre chiuderà il cerchio e compirà il rito: il ristoro offerto al figlio e ai suoi Pokémon è la completa guarigione dei mostriciattoli, provati dalle battaglie.

Il cammino di Ash non è così dissimile da quello di Wilhelm Meister e dei tanti confratelli narrati dalla letteratura: è stato il primo, però, a venir narrato ai suoi coetanei sul supporto che appartiene al loro gruppo, che parla il loro linguaggio. Ma questo avveniva quasi trent’anni fa, e forse converrebbe continuare a guardare da quelle parti, per capire se infine il distacco c’è, o se il mondo delle storie continua a rimanere chiuso in una casa, o peggio ancora nella stanza dell’autocontemplazione.