Emiliano Ceresi e Matteo De Giuli

L’italiano è un Medioevo coi surgelati. Intervista a Tiziano Scarpa

19 Gennaio 2024

L'opera di Tiziano Scarpa si è da sempre alimentata di contrasti mettendo in scena mondi all'apparenza inconciliabili. Una lunga conversazione sulla scrittura e la lingua, l'arte e il pop, il sesso, i soldi e le scelte di vita – dall'inaspettato premio Strega alla comparsa in un film di Monicelli.

Leggere Tiziano Scarpa è un po’ come alzare lo sguardo al tabellone dei treni della Stazione Centrale di Milano, da lui descritto nelle pagine del Brevetto del geco; si resta ammirati da un’opera che riesce, ogni volta, a superare i propri esiti, gli arrivi e le destinazioni, ricombinando cifre e luoghi che rimangono sempre costanti ed enigmatici per chi li percorre.

Scarpa è un autore camaleontico. L’esordio del 1996, Occhi sulla graticola, gli vale l’ingresso nella cerchia degli scrittori “pulp”, esordienti o quasi, riuniti nella raccolta Einaudi Gioventù cannibale che avrebbe lanciato, tra gli altri, Niccolò Ammanniti e Aldo Nove – sebbene in quella raccolta Scarpa non ci fosse. Nel 2009 ha vinto il Premio Strega con Stabat Mater. È stato tra i fondatori di riviste culturali e letterarie online come Il primo amore e Nazione Indiana. Ha scritto romanzi, raccolte di poesie, saggi, autofinzioni, opere teatrali, favole, novelle, opere ibride.

Nella scrittura di Scarpa tutto si tiene: l’avanguardia sperimentale e il fumetto pop, i soldi e le nuvole, i borghi medievali e i supermercati periferici, la vita appartata col successo mainstream – risalirne la carriera vorrà dire, allora, confrontarsi con uno degli autori italiani a un tempo più atipici e caratterizzanti della nostra letteratura recente.

Matteo De Giuli: Quando guardo i tuoi libri, e quanto poco si somiglino le cose che hai scritto, mi viene da pensare che questa libertà, questa mutevolezza, la ricerca del divertimento nella scrittura, derivi anche dal fatto che sei sempre stato, almeno in parte, un outsider. O almeno così ti vivo io: uno scrittore che è al tempo stesso interno ed esterno al mainstream culturale, dentro e fuori dal mercato, uno che anche quando ha vinto lo Strega lo ha fatto inaspettatamente, e che ha pubblicato un longseller – Venezia è un pesce – che è nato per caso, come libro per le scuole.

È vero, e a quello che dici aggiungo un’osservazione. I libri che mi hanno fatto entrare nel mainstream sono quelli in cui ho semplificato la mia scrittura – e questo è istruttivo, mostra come funziona la ricezione e la diffusione della letteratura in Italia.

In Stabat mater l’ho semplificata perché volevo dare voce a una ragazza di quindici anni, in un’atmosfera astratta: l’ho fatta esprimere con le parole basiche di un lessico primario.

Venezia è un pesce nasceva come libro per gli adolescenti, e la prima versione, come hai ricordato tu, era per i ragazzi delle scuole secondarie, le superiori (tra i quindici e i diciannove anni): il suo tono cordiale ha conquistato anche i lettori adulti, che evidentemente vanno trattati come adolescenti. Questi due libri, guarda caso, sono quelli che hanno avuto più diffusione.

MDG: Ma ti ritieni un outsider?

Ormai sono quasi trent’anni che pubblico libri; effettivamente il mio percorso assume una certa figura, una linea, si può fare un bilancio. Non posso di certo dire di essere un marginale perché farei un torto ai marginali veri. Ho avuto fortuna. Nella mia vita di autore ho vinto tre terni al lotto, per così dire, tre lotterie.

La prima è stata uscire nello stesso anno in cui sono stati pubblicati Niccolò Ammaniti, Aldo Nove e gli altri “pulp”. Se il mio primo libro, Occhi sulla graticola, fosse uscito un anno prima, sarebbe passato inosservato, o visto al più come una bizzarria isolata. Se fosse uscito un anno dopo, sarei stato considerato un epigono, un imitatore un po’ intellettualistico di quella temperie, che secondo me consisteva nel mettere insieme modernismo e pop, come ha fatto Aldo Nove e, a suo modo, anche Niccolò Ammaniti, sebbene in maniera del tutto diversa.

MDG: E gli altri colpi di fortuna?

Il secondo è stato quello di Venezia è un pesce: un libro per una collanina scolastica che poi, quando è stato ripubblicato in un’altra sede dopo che l’ho ripulito degli ammiccamenti giovanilistici, è diventato quasi un cult. Da più di vent’anni lo leggono i giovani e gli adulti e viene tradotto all’estero. Lo consigliano sistematicamente agli studenti fuorisede che iscrivono nelle università veneziane. Poi, certo, pesa molto il fatto che si parli di Venezia, un argomento che interessa in tutto il mondo.

E infine, terzo colpo di fortuna, la faccenda, davvero inaspettata, dello Strega. Mi chiesero se ero d’accordo a partecipare, perché ogni autore deve dare il suo consenso. Ci sono autori che non vedono l’ora; io ci rimuginai qualche settimana, proprio perché dubitavo che partecipare a un premio simile fosse in linea con il mio percorso: era una deviazione dalla posizione di outsider, che ti marginalizza, sì, ma ti dà autorevolezza. Chiedevo consiglio agli amici scrittori, mi dicevano: “Guarda che ti fa bene. Fa bene al libro. Lo farà conoscere un po’ di più”. È quello che pensava anche l’editore, in particolare Paola Gallo, editor della narrativa italiana: Stabat mater era un libro che toccava una corda speciale nelle persone, una corda emotiva ed etica, aveva avuto cinque ristampe, meritava di raggiungere altri lettori. E, davvero, non voglio cadere dalle nuvole, ma nessuno si aspettava che quel libro vincesse.

Io in Stabat mater avevo fatto una scelta estetica precisa, usare solo parole primarie, basiche (e proprio per questo madornali: “disperazione”, “angoscia”, “buio”, “madre”…), il contrario di come scrivo di solito. L’ho fatto per conoscere Cecilia, la mia sorella inesistente e immaginaria, dal destino opposto al mio, abbandonata da neonata nello stesso edificio dove io sono stato messo al mondo. Mi sono commosso scrivendolo, ero davvero coinvolto. Sono diventato Cecilia. E dal punto di vista della ricerca letteraria è uno dei miei libri più sofisticati e ispirati, che ha avuto esiti lessicali e stilistici apparentemente semplici: proprio le caratteristiche che gli hanno permesso di farsi leggere da tutti.

Capisci il paradosso? Però con questo non voglio evitare di assumermi le responsabilità di essere mainstream. Non sono uno fuori dai giochi. Ci mancherebbe altro che mi facessi bello di una presunta marginalità. Non ho, diciamo, capitalizzato il mio ingresso nel mainstream. Questo credo che si possa dire, con onestà intellettuale. Nel mainstream non ci sono entrato a testa bassa, e non l’ho fatto per restarci; ma ci sono entrato eccome.

Dovrei raccontarti altre cose. Però, prima di farlo va detto che l’essere è e il non essere non è: quindi solo quello che è stato ed è si può certificare, ma quello che non è stato, per sua natura, non si può certificare e, dunque, non si vede. Voglio dire che alcune cose che per mia scelta non sono successe testimoniano che non è che ci tenessi poi tanto, a stare nel mainstream.

“Ormai sono quasi trent’anni che pubblico libri; effettivamente il mio percorso assume una certa figura, una linea, si può fare un bilancio. Non posso di certo dire di essere un marginale perché farei un torto ai marginali veri. Ho avuto fortuna”.

MDG: E cos’è che non è successo? O meglio, cosa non hai fatto succedere?

Mi è stato chiesto varie volte di fare l’autore televisivo, e anche di presentare delle trasmissioni TV culturali, e non ho accettato perché sapevo che sarei stato risucchiato in quel mondo. Certo, mica è detto che avrei avuto successo. Magari avrei fatto pena come presentatore. Forse non avrei funzionato per niente, mi sarei impappinato. Ci vuole talento per fare quelle cose. Forse non avrei avuto la necessaria presenza di spirito, che è l’ingrediente fondamentale per fare quel lavoro: essere tempestivi, farsi venire in mente la frase giusta all’istante, parlare in maniera spigliata. Ma mettiamo che fossi andato bene, come autore televisivo o come conduttore di programmi culturali: temevo che avrei compromesso il mio percorso vero di scrittore. Non avrei avuto più il tempo né il modo di leggere, di concentrarmi, di scrivere.

MDG: E come lo sapevi?

Un lavoro troppo assorbente te lo impedisce. Il successo (più mediatico che di vendite) dei pulp e “cannibali” è arrivato mentre lavoravo in redazione, e pure a casa dopo cena, sempre sui libri degli altri, e scrivevo articoli per arrotondare, non avevo tempo per scrivere i miei libri. Immagina che beffa, esordire con un libro che ottiene subito dei riconoscimenti ed entra a far parte di una tendenza di cui parlano tutti, e non avere il tempo per scrivere il secondo. In una condizione simile all’epoca si trovava anche Aldo Nove. Il che ha contribuito a renderci più amici.

MDG: Perciò niente TV…

Sarei stato inghiottito dall’ansia dell’audience, dei riscontri immediati. E poi, se hai successo in TV e sei onesto con te stesso, non puoi fare a meno di chiederti se la diffusione dei tuoi libri dipenda dalla tua esposizione o dalla loro forza intrinseca. Del resto, senza voler offendere nessuno, mi sembra evidente che sia così per alcuni scrittori e scrittrici di oggi.

Poi, qualche anno fa mi hanno proposto di condurre una trasmissione radiofonica su una rete importante. Ma contemporaneamente ero stato invitato a trascorrere una lunga residenza all’estero, dove potevo scrivere il mio nuovo romanzo. Ho scelto la residenza. Insomma, se mi credete (perché mi rendo conto che dovete credermi sulla parola), ho avuto davvero delle occasioni per giocare pesante nel mainstream, e mi sono ritirato dal tavolo, per dedicarmi seriamente alla letteratura.

MDG: Se hai detto dei no così importanti, come hai fatto invece a orientarti, a capire quali erano i sacrifici, i compromessi, le scocciature che tutto sommato conveniva sopportare, per sopravvivere nel mondo culturale?

È ovvio, a qualcosa bisogna dire di sì, se si vuole sopravvivere. Almeno a quelle proposte che siano culturalmente dignitose. Devo dire che in un primo tempo l’ho fatto anche per conoscere il mondo. Scrittori e scrittrici vengono coinvolti nelle situazioni e nelle imprese più diverse. Faccio un esempio soltanto: non avevo mai avuto l’occasione di visitare un carcere, prima di pubblicare libri; e non credo che sia un’esperienza comune.

MDG: Io però mi riferivo soprattutto agli introiti, i soldi per campare insomma.

Sai, io ho la fortuna di poter giocare su due-tre tavoli. Ho le letture sceniche che mi faccio quasi sempre retribuire, perché sono prestazioni artistiche e professionali: sono andato in giro a leggere Pop corn, originariamente una commedia radiofonica, ma leggendola dal vivo facevo io tutte le voci dei personaggi; poi Covers con Raul Montanari e Aldo Nove, Groppi d’amore nella scuraglia da solo, Lo show dei tuoi sogni con due membri dei Marlene Kuntz; ho fatto qualche serata perfino con il grande Enrico Rava, e poi i duetti con Debora Petrina, e adesso la lettura scenica più recente, Profittevoli esempi di vizio e di virtù. Ne ho fatte varie centinaia; in certi periodi ho vissuto di letture sceniche.

Oppure, c’è il mondo delle arti visive, che qualcosa ti chiede: racconti, interventi nei cataloghi, di recente anche podcast, e avendo io una passione sincera per l’arte contemporanea li faccio volentieri. In questo campo sento di non essere un impostore – senza voler togliere il mestiere a chi invece ne ha fatto la sua professione, come studiosi, critici d’arte, curatori. Ho la fortuna di avere fonti di reddito diversificate che, almeno finora, mi hanno consentito di sopravvivere, perché a sessant’anni sono ancora un precario.

Mi rendo conto che chi scrive semplicemente libri e articoli – e magari non ha la verve di parlare in pubblico e fare letture sceniche come me e non ha un’altra passione di cui è competente, si trova in difficoltà. Poi ci sono i corsi di scrittura; non a caso li fanno un po’ tutti, ci insegnano tanti scrittori e scrittrici.

MDG: Torniamo al percorso delle cose che hai scritto: hai giocato così tanto con generi e linguaggi che ogni tuo libro sembra diverso dagli altri. Non so se è stato un calcolo o qualcosa di più istintivo. Ma anche l’ultimo, La verità e la biro, è un tassello che ti mancava: un libro autobiografico ibridato con una parte saggistica, ed è una meditazione su un tema che mi sembra ti stia molto a cuore: la sincerità della letteratura e i contagi tra letteratura e vita.

Non è che voglio comporre un mosaico. Piuttosto, di volta in volta, con ogni libro è come se sentissi il bisogno di partire per una regione nuova: il Polo nord, il deserto, la foresta; ma non perché mi manca nella collezione, capisci? I miei libri sono sorprese anche per me. La verità e la biro, in particolare, ci ho messo io stesso del tempo a capire che cos’è.

Emiliano Ceresi: Ti sembra che questa sorpresa abbia coinvolto anche i lettori?

Qualcuno ha storto il naso, ho letto reazioni in rete di chi dice: “siete romanzieri, non dovreste parlate di voi stessi, dovete solo inventare”. Qualcun altro mi ha detto: “Ma come, io compro un libro della collana ammiraglia di Einaudi e mi aspetto un romanzo, cos’è ’sta roba?”. Nonostante tante autobiografie e autofinzioni, nonostante il Nobel a Annie Ernaux e il successo di Emmanuel Carrère e Karl Ove Knausgård, tanti lettori la pensano ancora così… Una cosa sono le (interessanti e necessarie) teorizzazioni dei critici, e le impressioni che hanno dal loro punto di osservazione, un’altra è il mare aperto dei lettori. Ci sono ancora delle aspettative e delle richieste, un orizzonte d’attesa. C’è un pubblico non abituato ad altre forme, che si aspetta il romanzo.

EC: In un tuo libro precedente, già dando rilevanza alla biro, annotavi: “Quando infilo una penna biro trasparente sotto l’ascella, l’inchiostro sale lungo la cannuccia di plastica per misurare la temperatura della mia ispirazione. Anche oggi ho la febbre alta!”. Cos’è La verità e la biro? A che temperatura l’hai scritto?

È una specie di documentario. Un documentario dove c’è un’ambientazione contemporanea e dei materiali di repertorio, gli episodi di quando avevo dodici anni, vent’anni, trenta: come se fornissi dei filmini super 8 o delle videocassette di me stesso.

E poi ci sono delle schede riflessive, delle piccole inchieste: come se andassi a intervistare i protagonisti culturali della mia vita, cioè dei libri illuminanti, e altre fonti di sapere che mi possono dare un parere da esperte sul tema che mi interessa, che in questo caso è la sincerità nei rapporti umani: nel lavoro, a scuola, nell’amore, nell’amicizia.

Così questo libro è una specie di documentario sulla sincerità, fatto con materiali vecchi e recenti, narrativi e analitici, che ho girato nel corso della mia vita e ho integrato con riprese attuali.

MDG: Se non è per dare forma a un mosaico, all’opera completa, allora la diversità dei tuoi libri da dove viene?

Mi piace rimettere in discussione ogni volta l’idea stessa di opera, non ripetermi, ma riconsiderarne i presupposti: è una delle due parti di me, quella modernista. È la parte agganciata alle avanguardie, per cui bisogna sempre chiedersi cosa si sta facendo e criticarlo anche nella fase ideativa. Come se dicessi: “Un attimo: si fa presto a dire ‘faccio un dipinto’. Sì, ma chi l’ha detto che deve essere rettangolare? Chi l’ha detto che ci devo mettere le figure dentro? Chi l’ha detto che devo usare solo i tubetti dei colori e non ci posso incollare un biglietto del tram o un ritaglio di giornale?” Come fecero dadaisti e cubisti un secolo fa.

EC: Mentre parlavi mie è tornato in mente un proposito di Alberto Arbasino: “si è tentata sempre in ogni libro una nuova strada”.

E del resto tu hai collaborato con fumettisti, il tuo esordio presentava in copertina la ripresa di un hentai che aveva a che fare con la vicenda: c’è un altro lato di là dallo sperimentalismo (letterario) modernista?

È vero, l’altra parte di me è quella pop. Ma un pop meditato, mediato alla luce del modernismo. La prima edizione di Occhi sulla graticola in copertina non aveva un fumetto giapponese puro e semplice, ma un’opera d’arte contemporanea, di Takashi Murakami, che era ispirata ai manga; l’avevo vista in una mostra collaterale della Biennale, nel 1995: vale a dire che sembrava un’immagine manga, ma era il frutto di una rielaborazione artistica colta: compresenza di modernismo e pop anche in quel caso.

MDG: Mi interessa cosa ti ispira del pop.

Nella musica, nella letteratura, nei fumetti, nel cinema, il pop ha mantenuto vive certe forme primarie, spesso ancestrali, che le avanguardie e in generale il modernismo avevano messo in questione: le figure, i personaggi, la trama, la melodia, il ritmo ricorsivo… Nella scrittura romanzesca ci sono degli elementi figurali, che pur essendomi formato con l’estetica delle avanguardie, quando avevo ventun anni e ho cominciato a scrivere i miei primi racconti, non ho voluto ripudiare: trama e personaggi, coerenza caratteriale, plausibilità, dialoghi, costruzione di scene… Prima scrivevo poesie e testi inclassificabili, ispirati a Sanguineti, o anche a Milo De Angelis… Quindi ho queste due anime che si incrociano: da una parte la critica dei presupposti, dei fondamenti e delle premesse – che è la lezione, e direi anche la passione che mi hanno trasmesso le avanguardie e in generale il modernismo – e, dall’altra, ciò che ho assorbito dal pop. La cultura pop ha il culto, direi quasi la fede nelle strutture ereditate, negli schemi ancestrali (figure e rassomiglianza; personaggi e trame; melodie e ritmi strutturati, ricorsività dei ritornelli…). Come lettore, ascoltatore, spettatore mi piacciono le storie, le figure, le melodie: le fischietto anch’io, le canticchio felice. Mi piacciono le figure nei dipinti antichi. Quando scrivo voglio saldare queste due anime, il modernismo e il pop, fare sì che si rilancino a vicenda.

“Come lettore, ascoltatore, spettatore mi piacciono le storie, le figure, le melodie: le fischietto anch’io, le canticchio felice. Mi piacciono le figure nei dipinti antichi. Quando scrivo voglio saldare queste due anime, il modernismo e il pop, fare sì che si rilancino a vicenda”.

EC: E questa saldatura, nella dialettica tra modernismo e pop, lo consideri un esercizio postmoderno? Adopero l’aggettivo senza la connotazione negativa che talvolta gli è attribuita.

Sì, mi rendo conto che in definitiva tutto questo può suonare postmoderno, ma da un punto di vista formale penso che ci siamo ancora dentro, tutti. Voglio dire, del postmoderno di recente si è data un’immagine frivola, come se non avesse affrontato temi serissimi. Lo si è messo in caricatura, riducendolo a un giochetto combinatorio. Si è parlato in maniera puritana di un recente “ritorno alla realtà”, come se la realtà fosse stata assente dai grandi romanzi e reportage postmoderni, come se gli scrittori e le scrittrici che ci hanno preceduti, nel secondo Novecento, non avessero scritto cose serie. Ma a parte il fatto che parlare di “ritorno alla realtà” è puro contenutismo, io penso che le invenzioni strutturali, di scrittura, di ideazione, le soluzioni formali siano tutte aperte anche adesso, multipotenziali, attingendo da dove serve: dal modernismo, dal pop… Tutto ciò ce l’ha insegnato l’estetica postmoderna, che negli scrittori e scrittrici più accorti vige ancora, per fortuna. Lo vedi dalla biodiversità di soluzioni formali dei libri migliori di oggi, che dimostrano come le strade siano tante e tutte percorribili. Poi, sai, queste etichette, “modernismo”, “pop”, “postmoderno”, valgono quel che valgono, sono scorciatoie per sintetizzare…

EC: La verità e la biro mi ha riportato a una tua raccolta di poesie, Le nuvole e i soldi. Forse perché il titolo, anche in questo caso, contiene un dittico, con una coordinazione ma anche una considerevole sproporzione tra i due termini correlati. Le nuvole e i soldi: c’è la ricerca dell’etereo, del sublime – e però l’esigenza alimentare e relazionale, umana, con cui di necessità deve confrontarsi. Senza contare l’enorme rilevanza che il denaro, lo dimostrano le interessanti riflessioni Freud, ha avuto nella letteratura sin dagli albori.

Nella Verità e la biro avvicini uno dei grandi temi filosofico-letterari, appunto la verità, con il piccolo strumento con cui provi a ispezionarla. Mi chiedevo se anche questa è una dialettica che è costante nella tua visione della letteratura. Se soggiace questa sorta di ambivalenza tra strumenti e obiettivi con cui ti rapporti ai fatti di cui scrivi.

È chiaro che in quel caso i soldi non sono solo quelli per sbarcare il lunario dell’autore, sarebbe riduttivo e, credo, poco interessante. I soldi sono il cemento, il fluidificante e l’angoscia della comunità umana. I soldi sono un tema abnorme. Per un investimento improvvido mio zio si è suicidato, nel libro, come ricorderai, racconto la sua storia con una lunga poesia. Il titolo Le nuvole e i soldi riguarda questo dissidio dell’esperienza, la contraddizione fra esistenza creaturale e conflitto sociale. Penso al meraviglioso poème en prose che apre lo Spleen di Parigi; Baudelaire dà voce a uno straniero a cui viene chiesto che cosa ama: i consanguinei, gli amici, la patria, la bellezza, l’oro? Lui risponde che ama solo le nuvole, “le meravigliose nuvole”. I soldi tengono insieme e, allo stesso tempo, straziano la comunità umana – in questo senso il dissidio fra “nuvole” e “soldi” è fortissimo. Quanto all’altra diade, La verità e la biro: dici bene, anche qui c’è una voluta dismisura fra la verità, intesa soprattutto come sincerità nei rapporti umani, e la capacità di intercettarla con gli strumenti della scrittura. Quindi anche qui c’è un’ironia sprigionata dalla dismisura fra “verità” e “biro”. La dismisura fra quel tema enorme e questa bacchettina per descriverlo e rivelarlo, la penna. Se poi questa sia una dialettica ricorrente nelle cose che scrivo… non saprei. Dovrei autoanalizzarmi e non so se lo so fare.

EC: Hai citato Charles Baudelaire che è forse uno degli autori che, più di tutti, ha amato il proprio tempo, l’arte a lui contemporanea: il passeggiare tra le strade della propria metropoli provando ad afferrarne lo spirito.

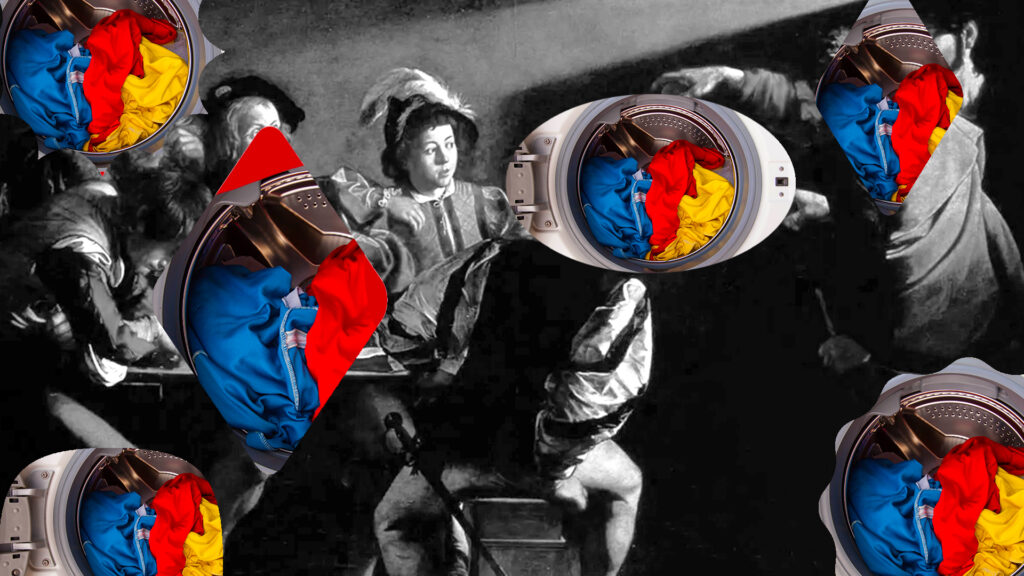

Tra le pagine più riuscite che io credo tu abbia scritto, almeno per il mio gusto di lettore, sono quelle che si trovano nel Brevetto del geco e hanno a che fare con la descrizione di oggetti moderni, come il vecchio tabellone meccanico della Stazione centrale di Milano o la centrifuga in cui il protagonista medita mentre osserva il vorticare ciclico dei panni. Mi chiedevo se questa, in qualche modo, non sia scrittura d’arte, ovvero se non siano le tue delle ecfrasi di oggetti (un pannello, un oblò) con cui instauri un rapporto contemplativo-descrittivo.

Sì, il mio approccio è proprio questo. Oltre che narratore, mi ritengo un artista della prosa, perché ricerco la descrizione intensiva, addensata di metafore e analogie, che diventa una forma di conoscenza, come quelle che trovi in Francis Ponge, per fare solo un nome.

Sono un artista in prosa, ma uso questa espressione senza presunzione: intendo dire che con la scrittura ho un approccio analogo a quello che gli artisti contemporanei hanno con la loro arte: trovano soluzioni diverse per ogni loro opera. Per arrivare a quello sguardo contemplativo che citi mi sono nutrito molto di arte, non solo di letteratura; sono stato svezzato dalla Biennale, e da Venezia in generale, perché, specie quando ero giovane, la città era una specie di ricettacolo del contemporaneo. Che poi è un paradosso, perché Venezia è fradicia di passato. Come crisi di rigetto, ha promosso un’accelerazione del modernismo (lo diceva anche Palazzeschi del Futurismo).

EC: L’ultimo libro di Emanuele Trevi, La casa del mago, si apre con il racconto ammirato e nostalgico di una biennale, in anni in cui attraversarla sembrava quasi un dovere intellettuale. Tu ne ricordi qualcuna in particolare?

Mi hanno contagiato tutte le biennali: quella d’arti visive, di teatro, di musica, di cinema, di danza. Non c’è dubbio, quell’approccio ha contato tantissimo, anche perché la Biennale ti sconvolge, è una forma espositiva che ti stordisce. È esattamente come racconta Zola nel romanzo L’opera, quando il protagonista Claude visita il Salon e ne esce frastornato per l’effetto di accumulo. Zola è uno scrittore immenso, ha rappresentato i mastodonti della modernità che schiacciano l’individuo: i grandi magazzini, i mercati generali, i grandi teatri, la borsa finanziaria, le stazioni… e le grandi rassegne d’arte, appunto. È quello stordimento del contemporaneo che fa massa critica, che ti assale come una valanga, e ti travolge. Questo sono state le biennali per me da ragazzo: non lo stillicidio circostanziato della piccola mostra d’arte monografica, come puoi averne in città molto più grandi di Venezia; ma proprio l’alluvione, in questa forma pervasiva e battente con cui il contemporaneo si addensa, si accumula e ti schiaccia.

MDG: Quando scrivi di tabelloni, lavatrici, o telefonini, di tecnologia, in generale, mi sembra che tu cerchi anche altro, oltre alla descrizione: in generale usi gli oggetti tecnologici per svelare qualcosa delle relazioni umane, dei nostri modi di essere. È una cosa un po’ balzachiana, o alla maniera di Zola, Flaubert, fino a Perec.

Sì, è vero, è una linea molto francese. La descrizione accurata, delineare le cose con le parole, e dislocare lì, quasi nascondendolo, un pathos umano che altrimenti sarebbe patetico.

EC: In Italia c’è stato Daniele Del Giudice – di cui hai scritto la prefazione ai Racconti per Einaudi qualche anno fa. Penso alle sue pagine sulle cabine degli aerei o le plance delle navi, i cantieri….

Del Giudice è stato molto attento a come è cambiata la nostra esperienza del nuovo. Oggi la contemporaneità non è più dettata dall’avvicendarsi delle ideologie e degli stili estetici, che spesso sono compresenti, dato che la gente si veste in mille modi diversi, non c’è più una tendenza prevalente ed egemone – e il risultato è stupefacente, perché abbiamo delle sacche assurde di simultaneità reciprocamente incongrue.

Nelle nostre città il rasta con i dreadlock sta accanto al fondamentalista religioso, persone queer accanto ad altre che si vivono come “regolari”. Abbiamo tutti gli stili, tutte le possibilità. I giovani si vestono in tanti modi, tutti diversi e coesistenti. Ci sono tantissime opzioni, che chiamiamo stili di vita, e che corrispondono più o meno a scelte di vita. Era l’utopia postmoderna della società multiculturale, la convivenza dei dissimili; da tempo scricchiola: non solo per l’intolleranza della destra neo- e post-fascista e la voglia di “normalità” dei generali benpensanti, ma anche per un senso di accerchiamento provato dalla classe media.

EC: Ma tornando a questo aspetto in Del Giudice…

Nella mia prefazione ai suoi racconti dico che se vuoi vedere la linea del tempo che avanza, non la rintracci più nelle scelte di vita, nelle ideologie, nelle estetiche, nelle tendenze, che a volte sono effimere, perché sono stili di vita esteriori offerti come opzioni intercambiabili sugli scaffali del marketing esistenziale. La linea del tempo la percepisci nella tecnologia che progredisce e si avvicenda. Del Giudice diceva che ogni oggetto ti impone un portamento. Ti cambia nel fisico, nell’atteggiamento, nelle abitudini. Ha colto la situazione con nitidezza. Lui lo percepiva per esempio negli aerei: misurava la differenza tra un pilota di inizio Novecento, che volava su una baracca mal connessa, fatta di legno e tela, che oggi fa spavento solo a pensarci, e un pilota attuale, seduto a una console elettronica piena di pulsanti, schermi e monitor. Oltre alla quantità di ore che ci risucchiano i nostri dispositivi elettronici, pensa al portamento delle persone oggi in autobus, quando guardano chine il loro schermetto, o per la strada: è proprio una postura, un comportamento. Persino fisico. Imposto da una tecnologia.

EC: Questa esperienza del portamento mi pare valga, in un certo senso, anche nei tuoi personaggi.

Direi di sì. Che effetto fa a un personaggio, come nel Brevetto nel geco, vedere un quadro di Caravaggio, o un vecchio tabellone degli orari dei treni alla stazione, o una lavatrice che centrifuga? È un effetto di presenza, è un’esperienza. Un’esperienza contemplativa, ma anche un’esperienza fisica. È quello che mi interessa, delle descrizioni romanzesche.

Quelle pagine non diventano un saggio su Caravaggio, né una voce enciclopedica sui tabelloni elettromeccanici, né una descrizione ingegneristica su come funzionano le lavatrici. Sono descrizioni, sì, ma incarnate, non impersonali: è inscindibile la parte intellettuale dalla parte fisica, dalla parte esperienziale; riguardano la vita del personaggio. E, d’altra parte, si riverberano nella scrittura, la incendiano: nelle mie descrizioni spesso c’è un’accensione stilistica, e un’accensione conoscitiva. Il vecchio tabellone degli orari con i foglietti elettromeccanici che scrosciano vorticando su sé stessi, e la centrifuga della lavatrice, infervorano la scrittura, la fanno schiumare.

EC: Mi pare tra l’altro che il nesso tra corpo e letteratura sia un altro degli incroci attorno a cui ti muovi: c’è un libro che hai esplicitamente dedicato al tema, Corpo, in cui, come Ponge faceva con una baguette, una candela o un ciottolo, descrivi e ingrandisci uno per uno i dettagli anatomici. Una scelta che mi pare riaffiori anche nel tuo ultimo, dove ci sono pagine minuziosamente analitiche su sensazioni tattili e corporali.

Aldo Busi in Sodomie in corpo 11 scriveva “il mio cazzo era il perfetto diagramma del mio cervello”. Mi sembra una frase in qualche modo vera anche nel diario del tuo personaggio, per il quale non c’è una reale scissione, come tanta letteratura ci ha abituato, tra componente cerebrale e reazione corporea. La letteratura può, dunque, raccontare i fatti del pene come quelli del cervello, ossia come se ci fosse una compenetrazione.

Busi è un grandissimo scrittore e per me, come molti della mia generazione, è stato fondamentale. Seminario sulla gioventù usci nell’ottantaquattro. Io avevo ventun anni e ne fui scottato. Sodomie in corpo 11, poi, certo, e anche Vita standard di un venditore provvisorio di collant e Altri abusi e Vendita galline Km2. Fra le sue cose migliori ci sono anche i suoi reportage obliqui.

Parlo delle esperienze corporee perché secondo me intrecciano la materia e lo spirito, il fisico e l’anima. È questo che mi interessa: il punto di giunzione etico fra corpo e pensiero, fra percezioni fisiche e mente. Come racconto in un episodio di La verità e la biro, è stata la punta del mio pene che si è accorta che nella vagina della studentessa con cui ero a letto c’era una strettoia, perché lei non me l’aveva detto di non aver mai fatto l’amore; lì per lì ho dovuto decidere che fare, se era giusto continuare e spingere, oppure ritrarmi, tenendo conto dei miei sentimenti per lei. È stata un’esperienza etica.

Questo, secondo me, è uno dei compiti degli scrittori e delle scrittrici: non siamo né esperti psicologi né sociologi, non siamo medici né teologi, non siamo filosofi né scienziati: ma possiamo indagare quel punto di giunzione fra materia e spirito, fra fisico e pensiero, che è un’inscindibilità etica, e che si rivela nei fatti, negli avvenimenti, nelle scene, romanzesche o autobiografiche che siano.

Non credo ci sia una scissione, come mi chiedi tu, vedo un nodo inscindibile tra l’esperienza, ossia lo stare al mondo, e il corpo. Le parole per nominarla esistono: la propriecezione, la cenestesi; sono parole “alte”. C’è addirittura, l’ho imparata di recente, la nocicezione, cioè la percezione del dolore. Non sapevo esistesse questa parola. Sono tutte esperienze etiche che sono, lo ripeto, immerse nel corporeo e che producono stress etico, sia mentre le vivi sia quando te le ricordi.

“Questo, secondo me, è uno dei compiti degli scrittori e delle scrittrici: non siamo né esperti psicologi né sociologi, non siamo medici né teologi, non siamo filosofi né scienziati: ma possiamo indagare quel punto di giunzione fra materia e spirito, fra fisico e pensiero”.

EC: Il tema si presta a un discorso di genere.

Sì, in generale, è chiaro che il tema inguinale o sessuato si presta a un discorso di genere, che secondo me, anche da parte degli scrittori maschi, è un discorso che va fatto con schiettezza: va praticato con modestia, umiltà, ma anche con fermezza; perché non credo che l’esperienza maschile sia, per principio, denigrabile o becera, materia per barzellette sporche o riprovazione preventiva. Penso piuttosto che sia un’esperienza esistenziale, creaturale, degna di essere analizzata. La prendo sul serio.

E aggiungo che prenderla sul serio significa anche, a volte, raccontarla in modo comico. Io ritengo che il comico abbia una potenza immane, che sia un modo serio di capire l’esistenza: non esiste solo il patetico, il tragico, il vittimistico.

Quando parliamo di uno stupro, di cosa stiamo parlando? Di un abuso che è doppio: abuso fisico e morale del corpo altrui, ma anche abuso del proprio corpo. Per carità, non voglio dipingermi come un bravo ragazzo, però credo che non solo il mio animo, ma anche il mio pene non sarebbe in grado di stuprare: non ne sarebbe in grado proprio fisicamente, perché non si erige in una situazione violenta, non si eccita in condizioni simili.

A me sembra sbalorditivo, insomma, che uno sia eccitato all’idea di sventrare sessualmente una donna che non ci vuol stare, di goderne con la violenza, con la sopraffazione. Non credo che mi ecciterei. Come si fa a mantenere un’erezione di fronte a una donna che urla e si dimena perché non ci sta? Mi sembra impossibile. Eppure succede, eccome se succede. Proprio per questo mi sembra doveroso eticamente e politicamente che gli scrittori e le scrittrici, fra tanti altri argomenti, raccontino anche le condizioni di erezione, o in generale di eccitazione: è un fatto etico e politico, descrivere le situazioni di gioia fisica maschile (e femminile), per comprendere anche quelle moralmente abominevoli.

MDG: Il sesso c’è in molti dei tuoi libri, quasi tutti direi.

Fai bene a dire “quasi”. Nella Penultima magia non ce n’è. In Stabat Mater nemmeno. In Le cose fondamentali neanche. Nel Cipiglio del gufo e nel Brevetto del geco ci sono solo alcune scene. Quindi, il sesso è presente molto meno che in “quasi tutti”, come dici tu. Ho notato che il sesso è un argomento che abbaglia: si finisce per vedere solo quei fari accesi, anche se c’è tutto un paesaggio attorno: la luce del faro-sesso acceca gli occhi che guardano e cancella tutto il resto. Puoi raccontare molto altro, ma chi legge viene colpito da quelle scene e finisce per credere che siano prevalenti.

MDG: Fa parte forse del godimento pop di cui dicevamo, il poter scrivere, con gioia, di queste cose? A me pare che negli anni sia rimasta intatta la tua capacità e anche la tua propensione, il modo in cui ne scrivi, dall’esordio fino a La verità e la biro. Forse oggi c’è una sfumatura di malinconia che prima non c’era. Tu pensi di aver mutato il modo in cui hai scritto di sconcerie nel tuo percorso?

No, non è solo godimento pop. Come ho detto prima, è una scelta etica, per rappresentare l’umano integralmente, anche nei suoi momenti più critici. Ma se lo analizzi dal punto di vista della scrittura, c’è un godimento stilistico, una felicità conoscitiva ed estetica. Torno all’esempio del tabellone che avete menzionato prima: io sono per una scrittura che si infervora, che si accende. E una delle zone di esperienza in cui si produce un’accensione è l’eccitazione. L’erotismo è un accendino che incendia le parole. Mi viene in mente una frase di Pierre Louÿs: era un grande stilista, attivo tra Otto e Novecento. Il suo Figlia di tanta madre è un romanzo stranissimo (tra l’altro, oggi lo si incasellerebbe nell’autofinzione), perché mette insieme depravazione e raffinatezza stilistica. Si raccontano rapporti incestuosi, pedofili, sesso a pagamento. A un certo punto, di un suo personaggio dice: “si eccitò e, come le succedeva in casi simili, il suo linguaggio salì di un tono”. Vale a dire che l’eccitazione è interessante per l’arte della scrittura perché provoca uno scatto stilistico, un cambio di registro, un effetto retorico: appassiona le parole. Oppure consente effetti stranianti: puoi sovraesporre la dismisura tra situazione appassionata e freddezza retorica…

MDG: Invece oggi mi sembra che il sesso nei libri sia un grande rimosso. Non ci sono scene di sensualità spinta nei libri di successo, al massimo sono accennate. Secondo te perché?

Se scrivi di sesso perdi l’ottanta per cento dei lettori (soprattutto lettrici). E non partecipi ai grandi premi, non ti invitano nelle scuole. Di solito invece gode di buona stampa la scrittura che ti infervora in maniera commovente, quindi la scrittura che vira verso il patetico, il pathos. Io sono per tutte le potenze della scrittura. Mi piace la potenza che ti aizza comicamente, quella che ti addolora, che ti commuove, oppure quella che ti eccita, che ti scalda. Mi piace quando la scrittura avvampa. Mi piacciono le storie che provocano stress: non solo quello emotivo, ma soprattutto quello etico, quando non sai più chi fra i vari personaggi abbia ragione.

MDG: Non ti sei mai considerato uno scrittore pornografico?

No, perché ritengo che la scrittura non possa essere pornografica. È impossibile: non ha immagini. Fa immaginare, che è diverso. Secondo me “scrittura pornografica” è una contraddizione in termini, perché la letteratura è cieca, dunque invisibile: scrivendo, io per così dire pizzico con le parole le sinapsi dei lettori, certe zone del cervello di chi legge, che sprigionano immaginazione.

Ma per la sua stessa natura la scrittura non può essere pornografica: è un medium troppo diverso dalle immagini. Il disegno, il fumetto, il cinema, la fotografia, la pittura: tutto ciò che appartiene al visivo può essere pornografico; forse può esserlo anche una registrazione audio suadente. Al teatro può esserlo la performance, magari, ma mai la scrittura. Semmai, può essere interessante come la scrittura possa cavarsela in questo regime di cecità mediale, di deprivazione sensoriale. La letteratura è come la zecca di Uexküll, che non vede e non sente ma coglie la presenza delle cose, l’odore degli animali da mordere.

Come ti dicevo, io scrivo tante storie, ho raccontato tante situazioni e personaggi diversi: negli ultimi anni ho raccontato di un telecronista sportivo che perde l’uso delle parole; ho raccontato di un ragazzo hikikomori che si rifugia in forma di avatar in fondo a un videogioco sterminato, e suo padre e sua sorella si mettono in viaggio a cercarlo in quelle plaghe digitali; ho raccontato di una nonna e una nipote orfana che scappano dalla città inseguite dalla polizia; o la nascita di un gruppo di terroristi cristiani antiabortisti… Ma alla fine le domande che mi fanno sempre nelle interviste riguardano la percentuale minoritaria delle mie pagine, quelle che parlano di sesso…

Ad ogni modo, non rinnego nulla. Mi piace scrivere di sensualità perché fa parte anch’essa dei miei pensieri, della mia immaginazione – e quindi voglio condividere anche quella; e ho sempre amato gli scrittori e le scrittrici che lo hanno fatto senza remore, mettendo questi temi accanto agli altri, trattandoli con la stessa perspicuità che dedicano ad altri argomenti e scene. Forse ho ricevuto un imprinting da Henry Miller e Anaïs Nin. Li ho letti da ragazzino, può darsi che mi abbiano traumatizzato, eh eh. Ma ci tengo a far notare che la sensualità è uno dei miei temi, a pari merito con gli altri, solo che si nota di più a causa della morale corrente.

EC: Ma allargando un po’ la focale, allora: è cambiato, negli anni, il lessico che usi per scrivere del corpo? Il primo libro era, mi pare, più scabroso, a fronte di un taglio quasi trattatistico-accademico. In questo ci sono momenti quasi da scrap-book eppure affabili...

In quest’ultimo libro ho fatto un piccolo slittamento, ma significativo. Con mia grande sorpresa ho scoperto che la parola “pene”, da molti ritenuta impresentabile, ce la fa. E anche la parola “vagina” e “glande” ce la fanno. In La verità e la biro volevo essere preso sul serio, e se avessi usato le parole triviali equivalenti, temo che non sarebbe accaduto. È stata una scommessa, perché volevo analizzare quella parte del corpo maschile da un punto di vista creaturale, esperienziale ed etico, e non prevalentemente comico, come accade di solito (anche se ci sono episodi in questo libro che fanno ridere). E comunque, lo ripeto, non è che quel tema copra tutto il libro: nella Verità e la biro non parlo mica solo di quello. Quindi non direi che nel corso degli anni sia cambiato il lessico: direi che in quest’opera qui le parole dovevano fornire una prestazione diversa. Io non ho una poetica adottata una volta per tutte. Adatto lo stile e il tono e la struttura alle diverse esigenze di ogni libro. Ascolto cosa mi chiede l’opera singola, faccio quello che ogni romanzo vuole da me.

“Non ho una poetica adottata una volta per tutte. Adatto lo stile e il tono e la struttura alle diverse esigenze di ogni libro. Ascolto cosa mi chiede l’opera singola, faccio quello che ogni romanzo vuole da me”.

EC: E qui forse subentra un’altra diade, lingua e morte o, meglio, le parole dei morti su cui tu più volte insisti. C’è una poesia in cui ti aggiri in tuta, quasi cavalcantiano, in un cimitero, recuperando quelle che trovi iscritte tra le lapidi.

E c’è persino una sezione della tua raccolta di poesie che si intitola “Certe volte che non sono morto”. Mi domando se in qualche modo la letteratura sia proprio questo: la parola del sopravvissuto, una questione quasi orfica, un fatto di chi sta a metà di due mondi, o di chi recupera il linguaggio di chi ci ha preceduti. Giusto nella prefazione già citata scrivevi che Del Giudice ha avuto il merito di “entrare nelle parole antiche, superarle e vederne il futuro”.

Di contro, in te è sempre costante la riflessione sul mezzo espressivi – talvolta questo aspetto di metascrittura coinvolge persino gli strumenti materiali: la biro che in quest’ultimo libro fai dialogare, come in un’operetta morale leopardiana, con l’inchiostro che la innerva. E torna quel distico di Guido Cavalcanti: “Noi siàn le triste penne isbigotite, le cesoiuzze e ’l coltellin dolente, / ch’avemo scritte dolorosamente quelle parole che vo’ avete udite”…

Sì, invidio molto tutti gli artisti contemporanei, che possono decidere quale medium usare, e fare arte con la pittura, la fotografia, un’installazione, un oggetto, una performance, un video, una pantomima, addirittura con un contratto o con le istruzioni per l’esecuzione di un’opera. Insomma, possono fare di tutto.

Io se devo dire “amore” devo usare la parola “amore”. Magari in certi momenti vorrei chiamarlo, che ne so?, tucozzo, l’amore, perché vorrei adoperare dei suoni taglienti. Oppure, boh, zattaccio. “Questo non è amore, è zattaccio!” Cioè, queste cacofonie, nella loro sgradevolezza, potrebbero a volte essere più adatte della parola “amore” per descrivere una relazione tossica. “Amore” no, non va bene sempre: troppo armoniosa. Ma io devo usare quella parola perché i morti, cioè le generazioni che ci hanno preceduti, l’hanno chiamato così, l’amore, hanno deciso che fosse “amore”, che suonasse così. In quella parola ci hanno messo le loro aspettative di armonia (ora che ci penso, “armonia” e “amore” sono parole che hanno suoni analoghi): da questo punto di vista è una parola pericolosa, proprio perché suona troppo bene, e ti illude che l’amore sia quello, qualcosa di armonioso (Domenico Starnone ha scritto bellissime pagine sulla terribilità dell’amore). D’altro lato, è anche uno sprone ideale: ti dice che l’amore dovrebbe essere un’esperienza positiva, pari all’incanto sonoro con cui l’hanno battezzato i morti, la parola che ci hanno insegnato a usare per nominarlo.

Poi c’è anche la sfida, e ancora una volta torna l’esempio che citavi del tabellone degli orari ferroviari descritto nel Brevetto del geco: io con le parole antiche, con un sistema connettivo sintattico desueto, devo affrontare degli oggetti contemporanei, inaffrontabili con una lingua che è stata codificata mille anni fa per capirsi tra mercanti, preti, cavalieri, artigiani: una lingua con una destinazione d’uso diversa dalle esigenze attuali. Mi viene da paragonarla ai nostri centri storici medievali dove devono passare anche i furgoni per scaricare i surgelati ai negozi e alle tratttorie. Ma questo è affascinante, perché è quel limite che ti sprona, è la manchevolezza che ti sfida. In un certo senso, noi descriviamo il mondo di oggi dal punto di vista, anzi, dal punto di parola di Dante e Boccaccio. Le proposte futuriste, le parole in libertà o le tavole parolibere, erano molto serie, individuavano un problema reale: la sintassi tradizionale si lacera, scoppia, si strappa da tutte le parti, non ce la fa a rappresentare fenomeni contemporanei.

MDG: Altri ostacoli da considerare, quando si costruisce una lingua letteraria, sono i tic, le convenzioni, gli automatismi del linguaggio parlato, quotidiano. Bisogna liberarsi dalle espressioni giornalistiche, o del marketing, o dal linguaggio delle istituzioni. Oppure bisogna impossessarsene, come faceva Aldo Nove con i suoi racconti-zapping che sembravano spot pubblicitari. Anche tu sei molto attento a queste cose. Spesso la letteratura nasce proprio così, in fondo: dallo scrollarsi di dosso l’inerzia della lingua standard. E però, paradossalmente, ogni tanto penso: lavorare e creare parole in opposizione alla lingua quotidiana (come, non so, Gadda), oppure studiare il parlato al punto tale da riuscire a usarlo in maniera iper-consapevole (come nella commedia sociale e nei dialoghi-pettegolezzo di Arbasino, per esempio)… Insomma, in un modo o nell’altro, in opposizione o per imitazione, è una cosa che lega comunque la letteratura al tempo in cui è stata scritta, alla lingua del suo tempo. E la lingua quotidiana cambia ormai molto velocemente. Come fa, allora, a non diventare poi obsoleta, la letteratura?

La letteratura non deve temere di diventare obsoleta. Quando indaga il presente, deve sfruculiarne proprio la peculiarità transitoria, per acciuffare in quella particolarità l’unicum storico che potrebbe candidarsi a fornire un paradigma duraturo.

MDG: A questo punto ci vuole un esempio.

Mi è capitato di scriverlo proprio a proposito di Del Giudice, o facendo l’esempio del fiacre in Madame Bovary. Il fiacre è essenziale in quel romanzo. Noi sappiamo che faceva parte di un servizio di trasporti molto preciso, e il fiacre aveva delle caratteristiche diverse dalle carrozze dei decenni precedenti, e da quelle che sarebbero venute dopo, un tipo di tecnologia e di servizio pubblico che rende possibile la relazione tra Emma e Léon.

Perché a bordo del fiacre, dentro la cabina, c’è quella celeberrima scena in cui loro sono chiusi lì dentro con le tendine tirate, e consumano il loro primo adulterio. E la scatola chiusa del fiacre attraversa tutte le strade di Rouen. C’è questo cubo su ruote che attraversa Rouen, e sembra quasi striare e spennellare di adulterio tutta la città, perché loro, da dentro, dicono al vetturino seduto all’esterno, che gli chiede se deve fermarsi: no, no, vai avanti, continua, continua. E costui è costretto a girare dappertutto: non deve portarli da nessuna parte, deve solo rendergli possibile un’ora d’amore. Ecco, questo mi sembra un esempio di un oggetto storico destinato a essere superato (come è puntualmente accaduto) che racchiude in sé uno scrigno di durevolezza: nota bene che la durevolezza non sta mica nel fatto che Flaubert ha scritto un romanzo immortale; sto dicendo che quella rappresentazione dell’amore in fiacre ci dice qualcosa di sempiterno sull’amore pur utilizzando mezzi storici transitori, caduchi, come per l’appunto il fiacre.

C’è una caducità nelle cose e nelle parole, nelle abitudini di vita e nei modi di parlare, nelle mode e nei gerghi; c’è una mortalità delle situazioni e del linguaggio che dà ai romanzieri varie opportunità di invenzione e di conoscenza: la prima opportunità è che questi fenomeni passeggeri vanno considerati come un’occasione che non si era mai presentata prima, e che non si presenterà più nella storia umana, di vivere un’esperienza antica in quel dato modo nuovo. Una forza primaria della vita, per esempio l’amore, si declina in condizioni storiche specifiche, che a quella forza primaria aggiungono una sfaccettatura, o fanno intuire come potrebbe essere a quelle condizioni, addirittura accennano la possibilità di un’alternativa, di un’utopia. L’amore ai tempi del fiacre è sempre il solito amore, ma allo stesso tempo non è più quello ai tempi del carro di fieno e non è ancora quello ai tempi dello scompartimento del treno né quello sui sedili dell’auto. Un’altra opportunità per i romanzieri e poeti è quella di chinarsi in maniera quasi pietosa su queste creature effimere, i modi di dire e nomi di merci che vivono il tempo di una farfalla o una libellula.

MDG: Ma in un certo senso il romanzo, e in generale l’arte realistica, è comunque per sua natura obsolescente.

Si misura con l’effimero. E questo, se vuoi, ha una profondità filosofica, secondo me. Etica e filosofica. Cioè: non c’è arte realistica che non faccia i conti con l’effimero. Se non fa i conti con l’effimero non è realistica. E questa è la sua debolezza e la sua potenza. Ci hanno provato i poeti, da Petrarca a Leopardi; hanno provato a eliminare tutte le parole obsolescenti: è una grande scommessa quella di usare solo parole sempiterne. Quello che hanno fatto può funzionare in poesia. Però ecco, cerco di dirlo senza essere troppo altisonante o presuntuoso, la letteratura realistica deve fare uno sforzo ancora più grande, misurandosi con ciò che è mortale. Deve misurarsi con la mortalità delle parole, con parole che si vede già chiaramente che, sì, adesso stanno bene, sono sane, ma che nel giro di dieci anni moriranno.

Sono parole mortali, capito? Non solo le situazioni, anche il lessico. Morirà. Questa parola morirà: fra dieci anni sarà morta, sarà lingua morta. Adesso è in forze, e io mi misuro con la sua salute apparente, ma in realtà è destinata ad ammalarsi, a scomparire, a diventare un fossile, un catorcio, un bidone vuoto e arrugginito e sordo.

EC: Abbiamo parlato di altre arti, oltre alla letteratura, e vorrei tu ci dicessi qualcosa intorno alla tua esperienza di attore al cinema o, magari, un ricordo di Mario Monicelli: mi sembra un episodio curioso che ti accomuna, tra l’altro, a Vitaliano Trevisan e Giulio Mozzi, scrittori e tuoi conterranei.

Trevisan era un attore vero, un fior d’attore in grado di reggere anche lo stress del set. Io tutt’altro. Ricordo con un po’ di angoscia i giorni trascorsi in Tunisia, dove è stato girato l’unico film a cui ho preso parte, Le rose del deserto.

Devo quell’esperienza ad Anna Antonelli, che assisteva Monicelli. Lei mi aveva visto leggere in scena Groppi d’amore nella scuraglia, un testo scritto in un combinato di dialetti meridionali. Bizzarro, perché io sono veneto ed è anche un po’ il mio vanto l’avere scritto un poema narrativo in abruzzese-napoletano, quando noi veneti venivamo percepiti come leghisti dal resto d’Italia. Dicevo, Antonelli mi vide in scena e pensò a me per un provino. Io ero convinto che sarebbe finita là. E invece… Di Monicelli posso dire solo bene, benissimo, una roba oltre ogni dire! È l’essere umano in assoluto che si è comportato meglio con me, nella maniera più gentile e profondamente comprensiva che si possa immaginare – perché sul set io ero nel panico assoluto, seduto alla scrivania all’aperto che faceva parte della scena, e lui è venuto da me e mi ha sussurrato in un orecchio, senza farsi sentire da nessuno, in maniera premurosissima: “Guardi che io quand’ero giovane ho recitato, sa, e le battute me le scrivevo sui polsini: in questa scrivania c’è tanto spazio. Lei si appunti tranquillamente le battute, no?” E nota che lui non lo sapeva che io non ero un attore professionista, nessuno l’aveva avvertito: me l’ha confidato la sera dopo, chiamandomi al suo tavolo, alla fine della cena.

EC: Conservi un episodio di quelle riprese?

Ho fatto una cosa inaudita, cioè una cosa che se ci penso vorrei sprofondare ancora: ho interrotto un ciak. Io, che ero poco più di una comparsa. Il mio personaggio infatti si vede in due brevi scene, in tutto neanche due minuti. Come se durante il discorso di fine anno di Mattarella entrasse nell’inquadratura il cameraman e dicesse: “No, scusi, presidente, quello che sta dicendo non va bene”. Oppure, non so, durante la messa, il chierichetto che interrompe l’omelia del Papa. E lui invece, Monicelli, è stato di una cordialità immensa, ma non perché era anziano, eh? Aveva novant’anni, sì, ma se qualcosa non andava si incazzava come una belva. Aveva un’energia leonina, davvero. Stava appresso a tutti i dettagli. E, insomma, avrebbe potuto picchiarmi, umiliarmi, urlare: “Ma chi è ’sto stronzo? Prendiamo dalla troupe uno qualsiasi che sarà meglio di lui, sostituitelo subito! Ma chi me l’ha mandato questo qui?” Me lo sarei meritato.

E invece è riuscito a tirar fuori, non dico il meglio di me, ma qualcosa di buono. Sono contento del risultato: sono stato in grado, al terzo o quarto ciak, di fare le cose bene, davvero bene, in presa diretta, con fluidità, senza sbagliare. Poi purtroppo sono stato doppiato, perché lui voleva che nel film si sentissero tanti dialetti, mi hanno detto che voleva una rappresentazione corale degli italiani, e in quel film c’erano già due personaggi veneti e mancava il piemontese. Tutto questo lo racconto nei dettagli in uno dei saggi autobiografici di Come ho preso lo scolo.

“Di Monicelli posso dire solo bene, benissimo, una roba oltre ogni dire! È l’essere umano in assoluto che si è comportato meglio con me, nella maniera più gentile e profondamente comprensiva che si possa immaginare”.

EC: Ne La vita, non il mondo, a proposito di una tua amica che non aveva mai assaggiato le olive, scrivi: “C’è una nobiltà affascinante nell’evitare per tutta la vita di conoscere alcune cose fondamentali. Come quelli che muoiono senza aver visto il mare”. Ecco, in chiusura ti chiedo: c’è qualcosa di fondamentale che nella scrittura senti di aver evitato e che vorresti toccare in un prossimo libro?

Cosa potrei fare? Non lo so… Mi chiedo se non potrei scrivere un saggio strutturato, misurandomi con le mie meditazioni. A volte temo di essere un po’ un flaneur della scrittura. Va bene ascoltare le ragioni della singola opera, ma la vita è breve, e allora uno rischia di saltare di palo in frasca. Cosa succederebbe invece se io prendessi un tema e lo sviscerassi? Le mie idee sull’arte, per esempio. Senza metterle in prosette, in aforismi, senza accontentarmi di approfittare delle occasioni che mi vengono date dai lavori su committenza, senza legarle alle cose che dicono i personaggi dei miei romanzi. Però, dài, forse sono ingeneroso con me stesso. Forse l’ho già fatto, una volta nei saggi di Come ho preso lo scolo, e poi nella Verità e la biro. È la prima volta, lì, che prendo qualcosa, un tema, e lo sviscero a fondo. In maniera un po’ ibrida, perché ci sono tanti aneddoti. Però l’ho fatto. Non lo so cosa mi manca. Mi mancano tante cose, ma, boh…

Vediamo: romanzi, bene o male, ne ho scritti, belli o brutti, riusciti o fallimentari. Saggi e saggetti. Poesie. Quando vengono le scrivo. Testi teatrali, mi piace da morire scriverli, è una grande passione: assistere alle prove, collaborare con attori e registi, modificare all’istante il copione a bordo palco, collaudare la scrittura alla prova dei fatti, delle esigenze sceniche. Sceneggiature per il cinema no, non ne ho mai scritte. Due o tre fumetti, un graphic novel, li ho scritti, ma perché ho conosciuto fumettisti che mi piacevano. Persino qualche testo per musica, ho fatto.

MDG: Avevi detto che non era una collezione, se li elenchi così sembra proprio una collezione però…

Ma no, non è una collezione, non mi sono mica dato il compito di esaurire la collezione dei diversi generi di scrittura, che senso avrebbe? Sto benissimo così. Le mie passioni sono essenzialmente il romanzo, le poesie (quando vengono), e i testi teatrali. Non sento che mi manchi qualcosa. Ma hai ragione, è vero che il mio sembra l’elenco di un megalomane, però devi tenere conto che si tratta di esperienze accumulate in trent’anni: molte sono state episodiche, erano anche occasioni per mettere il naso in mondi artistici e produttivi diversi dal mio, per conoscere quegli ambienti.

Però, boh, forse, ecco, sì, guarda. Magari, sì, a volte ho una tentazione maligna. Scrivere, sotto pseudonimo, un giallo trascinante, un noir. Per prendere un po’ per il culo quegli autori e autrici che ci campano crassamente. E però: ma chissenefrega?

Matteo De Giuli

Matteo De Giuli è scrittore e autore, ha lavorato per Rai3, Radio3, Il Tascabile Treccani. Ha scritto “Buoni a nulla” (Quanti, Einaudi, 2022) e, con Nicolò Porcelluzzi, “MEDUSA” (Not, NERO editions, 2021).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati