Tommaso Pincio

L’ultima città

30 Gennaio 2024

Roma, per chi la abita, può essere affettuosa, battagliera, indifferente, crudele. Come una madre. Un viaggio architettonico e sentimentale nella memoria e nel futuro di una città che, come nessun'altra, sembra saper resistere ai cambiamenti, ai turisti e a chi la ama.

“Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so,” comincia così Lo straniero di Albert Camus. Per molti anni queste parole sono rimaste l’incipit di un romanzo, finché non è accaduto anche a me, la mamma è morta davvero e quell’oggi è diventato davvero oggi o forse ieri. In realtà è accaduto qualche giorno fa, ma questo per il calendario. Per me è come fosse oggi o forse ieri e probabilmente lo sarà anche domani e dopodomani e chissà per quanti giorni ancora. Mi trovo così nell’impossibilità di scrivere altro, di terminare quel che avevo già iniziato. Di pensare a altro, in effetti. Mi chiedo però anche quanto fosse altro quel che avevo iniziato, quel cui stavo ancora pensando ieri o ieri l’altro, non so. Oggetto delle mie riflessioni era infatti il futuro di Roma, di questa città complicata, invadente eppure elusiva, in cui sono nato e ho vissuto per anni e anni e che sebbene sia giunto quasi a odiare o comunque smettere di amare di un amore incondizionato, è stata e continua a essere una seconda madre.

Il mito di Mamma Roma è storia trita e nota e tuttavia è pressoché impossibile non sentirsi come l’Ettore di Pasolini. Questo è un luogo che a lungo andare si rivela altro da quello che avevi pensato, lasciandoti a te stesso, orfano in un certo senso, perché lo svelamento di una verità comporta sempre uno smarrimento. Ti ritrovi senza più una terra in cui affondare le radici, ridotte a tentacoli che brancolano nel vuoto.

“Per me è come fosse oggi o forse ieri e probabilmente lo sarà anche domani e dopodomani e chissà per quanti giorni ancora. Mi trovò così nell’impossibilità di scrivere altro, di terminare quel che avevo già iniziato”.

Anche Fellini pensava a Roma come a una madre. Una madre diversa però, quasi opposta, non prostituta battagliera e amorosa, bensì indifferente e distratta “perché ha troppi figli e non può dedicarsi a te.” Una madre parente del tribunale di Kafka, portatrice di una saggezza antichissima, più antica della stessa Roma, dei fasti imperiali e delle sue strade consolari, della repubblica e delle sue congiure, dei suoi sette re, incluso il suo fondatore. È una saggezza, quella di cui parla Fellini, che viene da fuori e non dall’Asia Minore, come pure si potrebbe pensare, ma dall’Africa, e non l’Africa dell’antico Egitto, dei faraoni e delle piramidi, ma quella ancestrale dei primi sapiens che in epoca preistorica hanno lasciato quel luogo d’origine per disperdersi nei vari continenti. In altri termini, la suggestione di Roma non risiederebe tanto nella Storia di cui pure è carica ma in “un che di preistorico, di primordiale, che appare netto in certe sue prospettive sconfinate e desolate, in certi ruderi che sembrano reperti fossili, ossei, come di scheletri e mammuth.”

Sento in queste parole di Fellini l’eco di un passato molto preciso, un lascito delle lunghe e angosciose settimane di confinamento patite qualche anno fa durante la pandemia. Di quel periodo recente eppure già sospeso in un tempo quasi fuori dal tempo, in un passato rimosso che io ho vissuto lontano da Roma, all’altro capo del mondo insieme a mia madre, nell’isola in cui lei viveva ormai da tanto, sono le immagini spettrali delle città deserte ma non disabitate. Le vediamo ogni tanto apparire come fantasmi fuori contesto, a volte nel mezzo di un documentario o di uno spot commerciale. Sono perlopiù filmati a volo d’uccello o meglio a volo di drone, prospettive aeree e in movimento dei centri urbani colti in pieno giorno, sottratti al trambusto che li contraddistingue quando camminiamo sui marciapiedi affollati o ci destreggiamo nervosi nel traffico, tra i colpi di clacson e le sirene delle ambulanze e della polizia.

Ogni volta che le vedo sfilare su uno schermo mi chiedo in quanti, guardandole, si soffermino come me sulla loro eccezionalità, sul fatto che, senza quella parentesi che odorava di fine del mondo, le immagini di Roma deserta a volo di drone non esisterebbero. Temo che questo aspetto ai limite del fantastico, da quieta apocalisse, passi inosservato ai più.

D’altro canto è anche vero che la città vuota ha una lunga e consolidata tradizione. L’esempio più emblematico è il celebre dipinto in cui un artista ignoto – secondo alcuni Piero della Francesca, secondo altri Leon Battista Alberti – volle mostrare il suo modello di Città ideale collocando gli edifici su una scacchiera di marmi policromi.

La Città ideale di quel dipinto è una città vuota, un’immagine metafisica o al più teatrale, progenitrice delle semideserte piazze dechirichiane, che non per niente poggiavano su piani esasperatamente inclinati, simili al tavolato di un palcoscenico, quasi a ricordarci che la stessa prospettiva è in fondo una geometria teatrale, tesa a creare l’illusione della tridimensionalità. E che dire dei disegni e nei plastici di molti architetti? Vi si è respirato a lungo un’aria scenografica e gli esseri umani, semmai vi apparivano, venivano resi come silhouette o figure comunque anonime e fantasmatiche, più simili a manichini che a persone vive, quasi a non voler turbare la dimensione ovattata, astratta, ideale, il sogno di perfezione che è proprio di ogni progetto. E se mai esiste una città in cui l’uomo vivo rischia di risultare – e forse anche diventare – marginale, un luogo che funziona alla maniera di un’enorme macchina scenica capace di soverchiare l’individuo, questa città, questo luogo, è appunto Roma.

Tutto ciò sembrerebbe riguardare poco o niente l’argomento che mi vedeva impegnato fino a ieri: il futuro di Roma. Non è così. In realtà, i limiti e le difficoltà insiti in ogni progetto o visione avveniristica che abbia al centro l’Urbe consistono spesso proprio nel sottovalutare, se non nell’ignorare, un paradosso temporale che è quasi esclusivamente romano.

Prendiamo L’ultimo uomo della Terra, film dell’ormai lontano 1964 in cui Vincent Price vestiva i panni di uno scienziato nonché unico superstite di un virus che trasforma le persone in vampiri. Seppure in incognito, era proprio Roma a fare da scenario in quella pellicola iniziatrice del genere fanta-apocalittico che aveva quale motivo ricorrente la città come luogo fantasma, anticipatore delle strade vuote che abbiamo conosciuto durante la pandemia. “Sono tre anni che ho ereditato la Terra. Sembrano mille” dice in apertura a mo’ di funesto C’era una volta il sopravvissuto. Parole che potrebbero colorarsi di un senso speciale se la città in cui il film è girato fosse rappresentata nelle sue antiche magnificenze, nelle rovine per cui va famosa. Ci si para davanti invece una città nuova, l’architettura razionalista dell’Eur, un supermercato nel villaggio olimpico, il misterioso Fungo presente anche nell’Eclissi di Antonioni, il Palazzo dello Sport, la ruota panoramica del luna park e poi la chiesa di San Pio X a Balduina inaugurata soltanto un paio di anni prima delle riprese, infine il cimitero Flaminio di Prima Porta e una sfilata di palazzi anonimi del Lido di Ostia.

In effetti, anche gli altri sfondi potrebbero definirsi anonimi se il tempo non li avesse invecchiati, resi parte del paesaggio e dunque riconoscibili, almeno agli occhi dei romani. All’epoca rappresentavano però una novità, un innesto quasi alieno nel tessuto di una città antica in cui la nozione di periferia era ancora molto giovane e non aveva scalzato l’immagine pittoresca dei ruderi semiaffondati nella campagna, gli animali al pascolo con un acquedotto in lontananza, i pastori seduti su un mozzicone di colonna. In quegli scorci ancora anonimi dell’Ultimo uomo della Terra era insomma ancora possibile vedere una versione moderna della Città ideale, una città astratta, da fantascienza. Oggi non più e infatti le immagini riprese dai droni durante la pandemia sono perlopiù della Roma antica, monumentale e, diciamolo, ormai turistica. A meno di nuove catastrofi, sconvolgimenti da fine del mondo, è infatti molto difficile figurarsi un futuro che non veda il cuore della città popolato in buona parte da viaggiatori in cerca di Dio o memorie del passato o entrambe le cose, del sacro e del pagano, spettatori vaganti della gigantesca macchina teatrale a cielo aperto da secoli all’opera in queste strade.

Il turismo. In termini di futuro, niente risulta più credibile e dunque problematico per un luogo come Roma. La questione tocca ovviamente molti altri luoghi, ma si presenta qui con caratteristiche particolari. Più di altri luoghi, l’Urbe sembra infatti inscalfibile, la mamma indifferente a tutto di cui parlava Fellini e dunque capace di farsi scivolare addosso ogni forma di invasione. Chiamiamola anche immunità, visto che un simile carattere – ammesso lo possegga davvero – deriva dalla storia e dalla natura del luogo, dal suo patrimonio genetico, per così dire. Una storia e una natura che potremmo sintetizzare prendendo in prestito un’espressione entrata nell’uso comune durante la crisi economica del 2008, Too big to fail.

L’idea, ripetuta di continuo e così radicata nel sentire comune da non essere più oggetto di discussione, è che Roma sia troppo grande, troppo antica, e che ne abbia viste troppe per soccombere alle fiumane degli odierni e dei futuri visitatori, per quanto numerosi possano essere. Una città sopravvissuta alle invasioni barbariche, a assedi e saccheggi, può mai avere paura di innocui viaggiatori armati al più di fotocamere e vogliosi soltanto di vedere? In teoria no, neanche dando per vero che i viaggiatori non sono mai innocui né a maggior ragione possono esserlo quando si spostano in massa.

Ma è davvero così? Siamo davvero certi che Roma sia davvero sopravvissuta o non si sia piuttosto trasformata in altro, obliterando e perdendo per sempre ciò che crediamo ancora presente? A ben guardare, infatti, il mito della caduta sopravanza e di molto quelle grandezze e non perché molte sue magnificenze resistono in forma di ruderi. Anche l’Acropoli e le piramidi sono ruderi, ma a differenza delle rovine romane, quel che maggiormente si percepisce in quel luoghi sono i fasti di un grande passato. Che quelle civiltà siano scomparse non è un pensiero assente, ma resta sullo sfondo, come un motivo secondario, e non tanto perché inessenziale quanto perché niente è eterno. Tutto scompare e finisce.

Sono scomparsi i dinosauri – perché dunque meravigliarci che lo stesso destino sia toccato agli antichi greci e all’Egitto dei faraoni? Roma è diversa. In un certo senso, è proprio come i dinosauri la cui grandezza più che magnificare sé stessa ne esalta l’estinzione. A impressionarci, davanti ai loro resti, alle loro ossa inusitate, non è l’imponenza che diamo quasi per scontata, convinti che in un tempo ancestrale, molto prima della nostra comparsa su questa Terra, debba essere esistito qualcosa di più grande, come deve esserci stata un’Età dell’oro o del giardino dell’Eden.

Ci colpisce piuttosto la loro scomparsa, che per forza di cose immaginiamo dovuta a un’entità ancor più inusitata, misteriosa, a un enorme corpo celeste, per esempio, piovuto dallo spazio profondo come la mano di un Dio devastatore.

“Più di altri luoghi, l’Urbe sembra infatti inscalfibile, la mamma indifferente a tutto di cui parlava Fellini e dunque capace di farsi scivolare addosso ogni forma di invasione”.

Questo senso di catastrofe preistorica, presente anche nella Roma moderna e anonima dell’Ultimo uomo della Terra, mi è apparso con evidenza nell’estate di tre anni fa, al ritorno dall’isola del sud-asiatico in cui da anni viveva mia madre. Vi avevo trascorso i primi e più terribili mesi della pandemia, vedendo quel che accadeva nel mio paese da lontano, da italiano bloccato all’estero, a cominciare ovviamente dalle impressionanti e cinematografiche immagini del Papa che prega in solitudine in una piazza San Pietro notturna e deserta. Il confinamento era terminato da un po’ e si era ripreso a vivere e uscire. Le strade non erano però come le avevo lasciate sei mesi prima. Per quanto di nuovo trafficate apparivano comunque vuote.

Molti negozi e luoghi di ritrovo e accoglienza erano chiusi, alcuni non avrebbero più riaperto. Mi colpivano soprattutto gli alberghi, con le porte in alcuni casi sbarrate da tavole come in certi luoghi nell’imminenza di un uragano e, sopra quelle tavole, i fogli con l’annuncio di una chiusura a tempo indeterminato ma che si immaginava comunque più breve. I miei concittadini sembravano essersi abituati e era comprensibile – avevano vissuto la catastrofe giorno per giorno e superato il peggio, il momento traumatico – ma per me quel paesaggio inconsueto, quella città innaturalmente quieta dopo la tempesta, quella Roma semispopolata o popolata di soli romani costituiva una visione metafisica e angosciosa che mi toglieva il fiato portandomi spesso alle lacrime e in alcuni momenti estremi a veri e propri attacchi di panico.

Ricordo un giorno in particolare. Camminavo per via dei Fori Imperiali col sole dell’estate che affondava dietro i ruderi all’orizzonte, in un tipico tramonto infuocato romano, quando a un tratto, insieme a un nodo alla gola, è affiorata la visione di come doveva essere quella strada in passato. Non ai tempi degli antichi però, bensì negli anni Trenta del secolo scorso, quelli delle demolizioni ordinate dal Duce. Ho visto le case sventrate dello scomparso quartiere alessandrino, sul punto di essere abbattute del tutto per fare spazio alla tronfia arteria che ora mi si parava davanti, unendo il Colosseo a piazza Venezia, fiancheggiata da vestigia. Le cartografie di marmo che illustrano la gloria di Roma, la sue conquiste, erano ora coperte dai lavori in corso della metropolitana ma se ne percepiva comunque la presenza.

Di quell’opera di sostituzione rimangono alcuni quadri di Mario Mafai chiamati appunto Demolizioni, ma che a un occhio odierno ignaro potrebbero sembrare case distrutte da un bombardamento, forse quello che al termine del ventennio fascista devastò il quartiere di San Lorenzo. Mostrano vani tranciati e denudati, stanze piccolo-borghesi con la carta da parati ancora sui muri, dimore morte e vuote, sospese a mezz’aria nei resti dei condomini come sull’orlo di un baratro, aggrappate a quel briciolo di intimità e calore domestico che ancora emanano. Sono anch’esse rovine ma di un genere transitorio e minore, destinato all’oblio, e in quello strano tramonto d’estate le rividi stagliarsi come fantasmi effimeri, sovrapponendosi tristemente alle vere rovine, quelle maestose e eterne dei Fori.

“Ricordo un giorno in particolare. Camminavo per via dei Fori Imperiali col sole dell’estate che affondava dietro i ruderi all’orizzonte, in un tipico tramonto infuocato romano”.

Arrivarono poi altri momenti, ancora più cupi, in cui a riempirmi la testa furono invece le invenzioni di Piranesi, soprattutto le Carceri, quelle architetture angosciose senza logica apparente, sorvegliate da leoni di pietra colossali, spazi disseminati di cordami e catene, pulegge, ruote di tortura, sovrastati da ponti levatoi, scale e passaggi che muoiono in pareti umide o scure o in anfratti d’incubo, luoghi senza uscita che sembrano escludere perfino l’esistenza di un mondo esterno, opprimenti eppure vastissimi e spettacolari. Immagini in apparenza agli antipodi rispetto alle Demolizioni e tuttavia ispirate da un medesimo genius loci, una singolare mescolanza di propensione all’entropia e perenne rinascita dalle proprie ceneri.

Roma è appunto il luogo dove apocalisse e origine del mondo coincidono in una sorta di futuristica preistoria o – a seconda dei casi – futuro preistorico, dove il senso del tempo si ribalta generando il convincimento diffuso che l’indifferenza vi regni sovrana e portando i suoi abitanti a un esercizio sardonico della filosofia, alla battuta pronta, sprezzante in superficie ma in realtà compassionevole, dolente e partecipe di una condizione in cui ogni cosa appare inutile se non ridicola e non resta perciò che adeguarsi al paesaggio, fingersi pietre in un luogo di pietre, parte di un mondo che sembra un’unica e immensa scenografia, tanto da non capire più se la vita sia teatro perché tutto è vano o vana perché tutto è teatro.

Il teatro non è certo un’invenzione di Roma. È soltanto una sua appropriazione, una delle tante, ma assume qui una presenza ineluttabile, una materialità che altrove sono sconosciute. Lo spazio scenico – per definizione provvisorio, allestito con materiali spesso inconsistenti e leggeri, concepito per essere montato e smontato più volte e trasportato con facilità – diventa qui inamovibile e marmoreo. Che siano le magnificenze degli antichi o quelle dei papi, il Colosseo o il colonnato di San Pietro, la scalinata di Trinità dei Monti o la fontana di Trevi, l’architettura sembra volgere tutto in eternità, monumentalità, megalomania.

Questa paradossale vocazione si è perpetuata nei secoli fino alle costruzioni più recenti come il già citato quartiere dell’Eur e perfino in alcune infrastrutture, su tutte il Grande Raccordo Anulare che all’epoca del suo concepimento, nell’immediato secondo dopoguerra, era apparso a molti un’opera dissennata e surreale. A cosa mai doveva servire – ci si chiedeva – un anello di settanta chilometri in pieno Agro Romano, lontano da tutto, incluse le periferie? Un tondo nastro d’asfalto in terre ancora non edificate, bonificate da poco: che l’acronimo di questa enorme scultura installata nel nulla derivasse dal nome del suo creatore, l’ingegner Gra, dava del resto da pensare.

Ma per tornare alle mie visioni, un anno dopo il mio rientro in città dall’Oriente finii in ospedale per un mese, una conseguenza indiretta degli attacchi di panico provocati dalla desolazione post-pandemica. Dal balcone delle struttura in cui ero ricoverato si scorgeva il Serpentone del Corviale. Benché fosse molto lontano, occupava una fetta importante di orizzonte calamitando lo sguardo con la sua mole mastodontica. Mi soffermavo spesso a guardarlo nelle lunghe ore della convalescenza, a volte lo fotografavo. Un altro rudere monumentale, visto da fuori, un’altra opera di Land Art, un altro dinosauro. Il suo interno me lo immaginavo invece come un labirinto da incubo, una versione residenziale delle Carceri di Piranesi, lontanissima dagli edifici Le Corbusier cui pure veniva accostato. Era in tutto e per un tutto un’invenzione romana, il prodotto di una storia secolare, l’ennesimo mostro scenografico.

Una notte ho sognato di svegliarmi e vedere il Serpentone imbrattato da un immane scritta in bianco e nero, un graffito di sole quattro lettere ma gigantesche, oltre che maiuscole. Formavano un nome, GECO. Vi era una continuità, un legame con il passato e la natura di Roma, pure nella grandeur maniacale di questo street artist onnipervasivo i cui tag, spesso di grandi dimensioni e collocati in punti visivamente strategici, erano ormai parte di un paesaggio urbano. Dopo quel sogno, ho pensato che mancasse soltanto una cosa al paesaggio locale: un enorme tendone da circo in cemento armato.

Anni addietro, all’incirca nello stesso periodo in cui la mia famiglia stava per lasciare questa città e io cominciavo a sentirmi fuori posto, uno strano straniero nel posto in cui ero nato, avevo scritto un romanzo in cui immaginavo Roma abbandonata dai romani perché il nuovo clima l’aveva resa invivibile. Restavano soltanto i cinesi e qualche sparuto quirite, in particolare una indolente e rancorosa versione di me stesso che finiva in carcere per un delitto che non aveva commesso ma del quale si riteneva comunque responsabile. Molte pagine erano ovviamente dedicate al paesaggio urbano, a cosa sarebbero diventati certi luoghi in un simile scenario. Guardando il Corviale dall’ospedale in cui mi trovavo non potei fare a meno di ripensare al futuro che avevo riservato al Colosseo, un lazzaretto per i malati di una nuova febbre romana.

Col senno di poi ero quasi tentato di vedervi una prefigurazione della pandemia, non fosse che non avevo mai creduto ai romanzi profetici. Credevo e ancora credo che la narrativa non preconizzi il futuro ma ci condanni a vivere nei nostri sogni o incubi, un po’ come quel proverbio messicano che raccomanda di andarci cauti coi desideri, perché potrebbero avverarsi.

È curioso che non ne esista uno romano per esprimere qualcosa di così profondamente connaturato al destino della città. Ma forse è proprio questo il motivo: l’idea è talmente scontata, così forte e presente da non meritarsi neanche un proverbio, da passare inosservata come la lettera nascosta in bella evidenza di Poe.

“Questo è un luogo che a lungo andare si rivela altro da quello che avevi pensato, lasciandoti a te stesso, orfano in un certo senso, perché lo svelamento di una verità comporta sempre uno smarrimento”

Esisteva tuttavia una linea di continuità anche nel Colosseo lazzaretto. Passando per le carceri del Serpentone era infatti possibile tornare fino alla Roma in cui arrivò Piranesi, una città che dopo la parentesi rinascimentale e barocca declinava verso un abbandono medievale, con le terme di Caracalla invase dai rovi, Castel Sant’Angelo adibito a magazzino, il Gianicolo pascolo per i bufali e il Colosseo occupato dai bottegai abusivi. Era però anche l’epoca d’oro del Grand Tour, il viaggio di formazione che le persone di un certo rango dovevano concedersi almeno una volta nella vita. Per molti versi, i granturisti furono la fortuna di Piranesi, perché da quell’architetto che era o voleva essere finì per diventare incisore e antiquario, reinventando sé stesso e alla fine anche Roma, il suo passato, le sue magnificenze, il suo teatro.

Non vi è dunque nulla di più naturale, piranesiano e forse auspicabile che immaginare la Roma del futuro come la si potrebbe vedere dalle finestre a arco di un albergo ideale, un Colosseo quadrato in cui per qualche inspiegata ragione affacciandosi all’esterno sia possibile contemplare la città come in un cortile interno, anzi in una miriade di cortili interni ognuno dei quali ritaglia un suo angolo, uno scorcio, una veduta che si confonde al resto, una caleidoscopica visione d’insieme dove tutto convive e coesiste in un tempo circolare e dove il Colosseo antico, quello circolare appunto, dopo avere ospitato bottegai e malati si convertirà anch’esso in albergo e nuovi edifici verranno costruiti sui monumenti antichi fondendosi a questi come le case costruite sul Teatro Marcello, dando nuova vita e nuove funzioni a luoghi altrimenti condannati a esistere come enormi mementa mori o fondali di pietra senza attori.

A forza di scrivere, sono passati altri giorni da quando mia madre è morta, giorni in cui mi è parso di riconciliarmi almeno in parte con questa città. Non so se vi sia un legame tra le due cose, ma ripenso a un sogno fatto sul finire dell’estate scorsa. Mi spingevo al largo di un mare plumbeo, nuotando per ore o forse per giorni fino a perdere contatto col mondo. Sentivo di essere giunto in un aldilà, in un luogo senza vita che avrebbe potuto essere la morte non fosse stato per la presenza di tutta quell’acqua. Tornare a riva era ormai impossibile ma ero comunque sereno, per niente turbato dalla solitudine di quel mare. Mi dispiaceva soltanto di non avere salutato mia madre.

Quel dispiacere era in effetti il cuore del sogno, ne sentivo la forza, ma soltanto ora capisco che stavo sognando il mio futuro: perdere mia madre senza salutarla. Perché così è andata, lei era all’altro capo del mondo e io qui a Roma. Il mare di quel sogno non era un aldilà, come sul momento ho creduto, ma la vita diventata silenzio e dolore. Poco prima del risveglio, sul limitare di tutta quell’acqua, da dietro quell’orizzonte, ho però visto spuntare una città. Sembrava una città del futuro.

Questo testo fa parte del volume Roma tra 50 anni, opera collettiva in cui artisti e scrittori immaginano il futuro della città eterna. Il libro è stato curato dall’Istituto Europeo di Design di Roma, che ringraziamo, in collaborazione con Lucy.

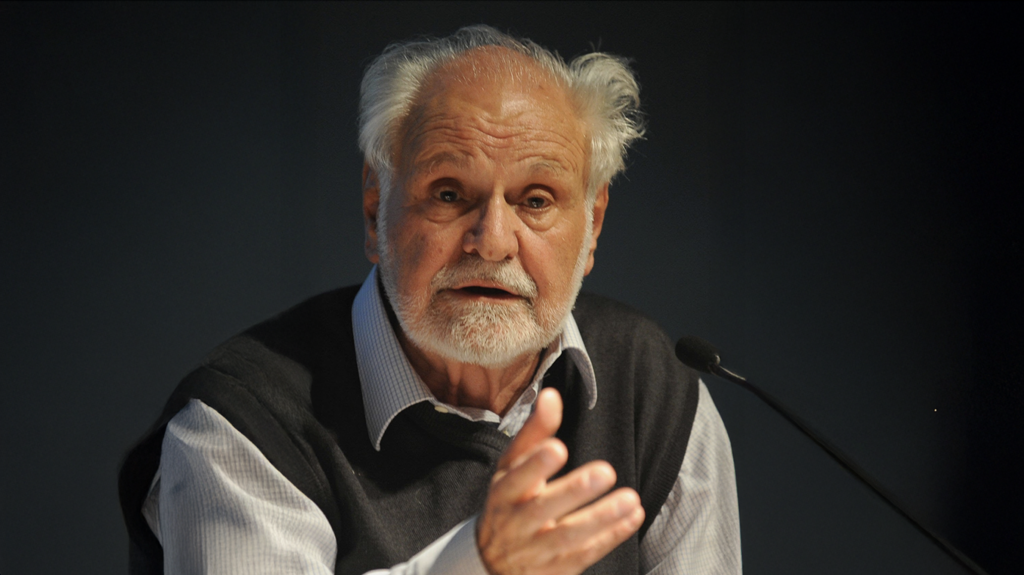

Tommaso Pincio

Tommaso Pincio è scrittore, traduttore, pittore. Il suo ultimo libro, rientrato nella cinquina del Premio Campiello, si intitola Diario di un’estate marziana (Giulio Perrone Editore, 2023).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati