La disciplina della scrittura, le storie degli oggetti, il rifugio nella pittura. E poi Tostoji e Peppino di Capri: fuori dall’impegno e dalla politica, un’intervista letteraria al premio Nobel turco.

I titoli che di solito hanno le interviste a Pamuk sono:

“Il turco più odiato”;

“Da 20 anni vivo a Istanbul nel terrore”;

“Erdoğan non può più silenziarmi”;

“La Turchia è dalla parte dell’Occidente”;

“Difendo la mia libertà di parola”.

Orhan Pamuk ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2006 ed è diventato lo scrittore turco più venduto di sempre. Ha scelto di diventare uno scrittore impegnato. È stato accusato di vilipendio all’identità nazionale, ha ricevuto censure, denunce e minacce di morte. Ha continuato a vendere milioni di copie, soprattutto all’estero, e ha continuato a intervenire, a dire la sua.

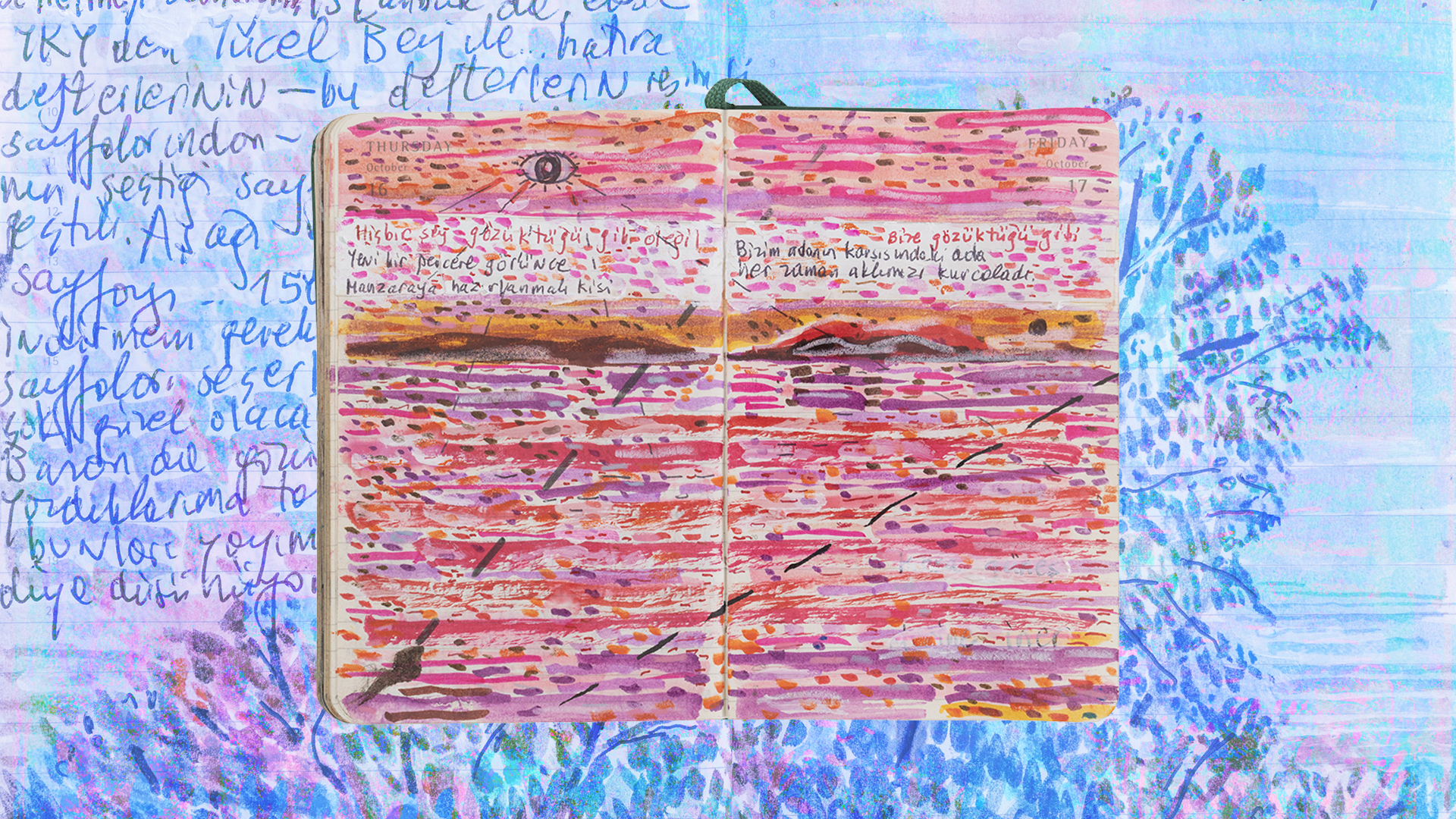

Einaudi ha da poco pubblicato Ricordi di montagne lontane, un libro fuori formato che riproduce le pagine dei taccuini di Pamuk. Gli appunti sono annotati attorno a disegni malinconici – china e pennello – di panorami, di città, colline, fiumi, montagne. Ogni tanto una stanza.

Nei diari, Pamuk si sfoga. Il ruolo di intellettuale pubblico ha il suo peso: si lamenta degli impegni, dei convegni, delle interviste, della politica, degli interventi sui giornali. “Casa è fra i miei libri. Non ho più voglia di viaggiare”. Dice di avere il “desiderio di scrivere romanzi senza vedere nessuno per anni”. Scrive: “Voglia di scrivere, di rinchiudermi da solo con il testo. Voglia di dimenticare i giornali (….), le elezioni (…), e tutto il resto, per vivere in un mondo immaginario, vasto, profondo”.

Incontro Pamuk in un albergo di Milano. Decido di parlare con lui solamente di scrittura.

Ho letto i tuoi taccuini come la storia di una lotta kafkiana, tragicomica. Le cose che ci si aspetta da te in quanto scrittore di successo ti allontanano dalla scrittura, che è l’unica cosa che ti definisce e che ti rende felice.

In realtà le interviste non mi danno fastidio. Mi piace farle. Penso che l’intervista sia ancora una forma di creatività artistica. Qui dentro dico spesso cose che non ho detto altrove. Ti confesso una cosa, anzi: idealmente, vorrei che ci fosse qualcuno in grado di raccogliere tutte le interviste che ho fatto in giro per il mondo. Ma sono troppe ormai.

Tutto il resto, è vero, è un problema. Ma anche qui ci sono delle soluzioni. Odio gli scrittori che si lamentano e basta, che dicono: Oh, il mio telefono squilla continuamente. È terribile… Oh, devo rispondere a così tante e-mail oggi, oh, come vorrei scrivere… È una posa pretenziosa, non è onesta. Stacca il telefono. Puoi. Se vuoi essere lasciato in pace, puoi essere lasciato in pace. Detto questo, mi lamento anche io, come hai letto nei taccuini… Ma alla fine è stato William Faulkner a dire, in una famosa intervista alla «Paris Review», che nessuno può fermare uno scrittore che vuole scrivere un bel libro, un libro che sente dentro di sé. Punto.

Quindi è vero che troppi impegni ti distraggono dalla scrittura, ed è vero che è un problema. Ma se succede, forse, significa anche altro. Magari significa che la storia, il testo letterario che speri di scrivere, non ti convince davvero, non ti attrae.

Cito, sempre dai taccuini, gli appunti di un giorno che sembra particolarmente buio per la scrittura. Scrivi: “Mancanza di disciplina, alzarsi automaticamente dalla sedia per fare qualcos’altro”. Scrivere è bello ma bisogna costringersi a farlo?

A volte devo obbligarmi a scrivere. Anche per questo mi interessano le biografie e i diari degli scrittori. Voglio capire quali sono o quali sono state le loro regole. Il mio modello è come sempre Tolstoj. Anche lui racconta esperienze simili. Confessa: oggi ero alla scrivania a scrivere il mio libro, poi, di colpo, mi sono ritrovato sdraiato a leggere un libro. Non so cosa sia successo nel frattempo. Non ha senso nasconderlo, scrivere è faticoso. Ci vuole rigore. Sembra un controsenso ma la scrittura creativa è impegnativa, bisogna imporsela.

Poi, ovviamente, ci sono anche scrittori che scrivono senza sforzo. Sono i “poeti ingenui”, come li chiama Schiller. Quelli che scrivono poesie o romanzi come se fossero posseduti da una forza sovrannaturale. Non sono loro a scrivere, è Dio che gli sussurra le parole giuste. Ma c’è anche un’altra classe di scrittori, Schiller li chiama sentimentali, quelli che pensano, calcolano, in un certo senso architettano la composizione. Pianificano, eseguono, finalizzano solo dopo molto lavoro. Ho provato a ragionare su queste cose nel mio saggio Romanzieri ingenui e sentimentali. Gran parte dei grandi scrittori vive a metà tra questi due poli. A volte riesci a scrivere un romanzo come se fossi posseduto, attraversato da una divinità. E a volte ti trovi costretto scrivere in modo molto doloroso, sforzandoti, faticando moltissimo. Non è così facile. E non è attraente, ma a volte è l’unica via. I romanzi per me sono collage di stati d’animo ingenui e sentimentali. Nei momenti in cui sei ingenuo sei un poeta, tutto scorre come una poesia donata da Dio. Nell’umore sentimentale invece scrivi, e ti editi, ti automodifichi con l’intelletto, con il ragionamento, tutte cose non facili, per cui c’è bisogno di esercizio.

Eppure dici che ti senti davvero posseduto solo quando dipingi, e mai quando scrivi.

Sì, è vero. Quando dipingo, sono più felice. Ormai sono sicuro di questo. Quando dipingo, mi sento come uno che canta sotto la doccia, libero. Quando scrivo, anche quando sono molto ingenuo, sono comunque più cerebrale, tendo a vedere la mia scrittura come uno strumento di controllo, più profondo e vasto. È uno stato d’animo che non influenza l’umore delle cose che creo: sono più felice quando dipingo, ma i miei dipinti non sono per questo più felici o più belli, è più complicato di così.

Dipingi spesso battelli. È normale, vivi a Istanbul, il tuo studio si affaccia sul Corno d’Oro, hai passato la vita a guardare quelle barche. Nel libro però scrivi che contare i battelli che passano non è solo un modo di ammazzare il tempo, ma che lo fai perché sei “animato dal desiderio di credere che il mondo potrebbe essere come si deve”. Conti le cose, contandole le ordini, le rappresenti, le dipingi. È questo che significa essere uno scrittore, per te? Voler controllare il mondo? È da qui che viene la tua passione per gli oggetti, per le storie degli oggetti?

In ogni scrittore alberga una certa voglia di controllo. Di regolarità. Non solo perché nella loro attività devono costruire modelli di mondo. È una spinta che c’è anche nelle loro vite private, spesso. Per esempio: molti scrittori vogliono una vita familiare normale, una vita lavorativa normale, cercano persone normali di cui circondarsi. È l’unico modo che conoscono per poter poi, scrivendo, inventare cose anormali. È un bisogno di equilibrio. Penso a un racconto di Thomas Mann, Tonio Kröger. A un certo punto l’amica del protagonista, Lisaveta Ivanona, gli dice: beh, Tonio, voi volete fare l’artista, ma guardate i vostri vestiti, siete così borghesi, tutto in voi è normale. E lui dice qualcosa del tipo: Sì. Voglio apparire borghese, perché la mia immaginazione, le mie ossessioni, il mio mondo interiore sono estremi, sono diversi e strani. Per questo voglio essere normale.

C’è questo. E poi, come dici, c’è il fatto che la mia immaginazione è enciclopedica. Da sempre presto molta attenzione agli oggetti e alla relazione tra la mente umana e gli oggetti quotidiani. Uso questa passione anche come strumento narrativo ovviamente: gli oggetti innescano storie. E sono quelle storie che mi piace raccontare. Pensa al Museo dell’innocenza. Ho scritto il romanzo, la storia di un innamoramento impossibile che si sviluppa e si sublima attorno a degli oggetti. Quegli oggetti poi li ho comprati, raccolti o creati per metterli dentro al museo vero e proprio. Mi piacciono i musei enciclopedici dove il valore degli oggetti, il valore intellettuale delle opere, non è puro, ma è prodotto dall’incontro tra l’oggetto e l’esperienza umana.

Quando si parla del modo in cui racconti la vita degli oggetti di solito si tira in ballo Perec, Le cose, il romanzo sulle aspirazioni della classe media francese raccontate attraverso i loro consumi – arredamento, libri, vestiti. Ma il tuo approccio enciclopedico agli oggetti e alle storie degli oggetti mi ricorda anche Zola, Il paradiso delle signore, dove si racconta il funzionamento di uno dei nuovi centri commerciali, le mansioni di tutti i commessi, si elencano i tessuti e le merci in vendita. E mi ricorda anche Balzac, che in una introduzione a La commedia umana dice di essere interessato a raccontare “gli uomini, le donne e gli oggetti”. Attraverso gli oggetti si può raccontare insomma la storia della società. Tu però hai un approccio meno politico in questo, non ti interessa, mi sembra, raccontare il consumo, il commercio. È uno sguardo più nostalgico, il tuo, sugli oggetti. Nei tuoi libri gli oggetti sono dispositivi magici che aprono la storia a ricordi, avventure, consolazioni.

Mi piace seguire l’oggetto che passa di mano in mano, di racconto in racconto. Sono le storie degli oggetti, come dici. Le parole e gli oggetti possono avere lo stesso scopo, la stessa funzione, insomma. Mi piacciono queste relazioni, e gli intrecci che creano, che moltiplicano le letture. Prendi di nuovo il Museo dell’innocenza. Ora, il Museo dell’innocenza, intendo il romanzo, non è una guida del museo. E il museo non è un’illustrazione del romanzo. E il catalogo del museo, se vuoi, è un altro romanzo ancora. Ma sono tutte cose diverse. Che raccontano, forse influenzati dalla stessa storia, mondi diversi.

“La fine di un romanzo non è mai, mai, quella che pensavi di scrivere. Si autogenera sempre, è il romanzo che inventa la sua fine. L’80% delle volte la fine di un romanzo viene scritta dal processo di scrittura”.

Ho visitato il museo, è stata un’esperienza profonda, straniante. Molto bella.

Sei stato a Istanbul?

Sì, sì, più di una volta, l’ultima alcuni anni fa.

Quanto tempo ci sei rimasto?

Nel Museo?

Sì.

Un’intero pomeriggio.

E hai ascoltato l’audioguida?

Sì!

[Silenzio].

Lo giuro. L’audioguida con la tua voce. E avevo appena finito il libro quindi mi sembrava di cogliere tutti i rimandi e le citazioni nascoste.

Bene [sorride].

Vedo che le preoccupazioni per il museo non ti hanno ancora abbandonato. Nei taccuini quest’ansia emerge bene. Anzi è la parte che mi ha divertito di più, le tue preoccupazioni attorno alla realizzazione del museo: non ci dormi su, ci pensi costantemente, ti tormenta avere a che fare con gli architetti (tu che hai studiato architettura), gli operai, i permessi, eccetera.

Mi sono accorto che per me è difficile lavorare a idee mie condividendole con altre persone. Scendere a compromessi. Ogni tanto mi invitano a scrivere un’opera teatrale, ma mi rifiuto sempre. Un romanzo. Quello sì. Sei da solo quando scrivi un romanzo. Nessuno può farti male, o cercare di plagiarti, o costringerti ad andare in una direzione diversa da quella che hai in mente. Ma quando scrivi un’opera teatrale, devi trovare un regista, devi trovare una compagnia, devi trovare un palcoscenico. Peggio ancora quando fai un museo! Devi trovare un falegname, devi trovare l’architetto, il pittore, gli artisti, gli operai. Poi però il museo l’ho visto, finito. E sono rimasto folgorato, molto sorpreso. Tengo moltissimo a quel progetto. Mi hanno frustrato aspetti “sociali” della realizzazione del museo, ma è stata un’ esperienza che, alla fine, mi ha reso così felice che potrei farne un secondo, di museo.

Torniamo alle tue pratiche di scrittura. Scrivi a orari fissi?

Lavoro tutto il tempo. Oggi lavoro meglio la mattina. Prima scrivevo di notte: tra i 18 e i 40 sono andato a letto alle 4 di notte e mi sono svegliato a mezzogiorno. Ma appena sveglio la mia mente funziona meglio, quindi oggi la uso. Lavoro 10 ore al giorno, 12 ore, 8 ore, lavoro sempre. Adesso a volte scrivo, a volte dipingo, e sì, molto tempo va all’organizzazione, alle questioni museali, alle questioni generali, alla promozione dei libri, alle interviste.

Quando scrivi un romanzo, da cosa parti?

Per me spesso è una scena che mi commuove. Partire da lì mi spinge a immaginare cosa è successo prima e cosa è successo dopo quella singola scena che ho in testa. Come siamo arrivati lì, chi ha fatto questo, chi ha fatto quello, chi è quella persona che ho immaginato, e da lì sviluppo, sviluppo, sviluppo.

Il punto di partenza può essere a volte anche una cosa più essenziale di una scena: un’immagine. Ma non ci si può fermare lì. Non si può iniziare a scrivere avendo solo una immagine in testa, senza sapere dove si sta andando. Bisogna costruirci prima qualcosa attorno. D’altra parte non si può neanche iniziare a scrivere solo e soltanto se si ha in mente tutta la storia del romanzo. L’immaginazione e il ragionamento umani sono limitati. Non possono contenere tutto subito.

Quindi io parto da una scena, o un’immagine. Poi da lì sviluppo una bozza della storia. Poi rigiro la storia nei vari capitoli. E poi, prima di iniziare a scrivere sul serio, prendo le decisioni importanti sullo sguardo e la voce. Chi sta raccontando la storia? Dostoevskij, nei Demoni, inventa un narratore esterno, che è un protagonista minore che interviene nelle vicende del romanzo solo due volte. Eppure la storia è raccontata da lui, una figura piccola, marginale. È una scelta geniale per creare un narratore neutro, informato ma non onnisciente.

Ma le varianti sono tantissime. Prima persona singolare, seconda persona singolare, eccetera… E solo una volta che hai preso queste decisioni, devi sederti e iniziare a scrivere. Non prima. Non puoi iniziare quando hai in testa solo un dettaglio, un’immagine. A meno di non voler essere uno di quegli scrittori sperimentali, o surrealisti, alla Breton, che iniziavano a scrivere seguendo solo il flusso dei loro pensieri.

E tu, scrivendo, non deragli mai dai tuoi intenti?

Sì, certo, succede anche questo. Qualcosa che non avevo previsto che entra di prepotenza anche in un romanzo. E poi c’è la fine: la fine di un romanzo non è mai, mai, quella che pensavi di scrivere. Lì si autogenera sempre, è il romanzo che inventa la sua fine. Non importa da quante pagine di appunti parti, da quanti capitoli già pronti. L’80% delle volte la fine di un romanzo viene scritta dal processo di scrittura.

Riscrivi spesso? Riprendi progetti abbandonati, anche a distanza di anni?

Molto spesso! Riscrivere per me è il segreto della scrittura. In questo, ancora una volta, il mio modello è Tolstoj. Che riscriveva, riscriveva, riscriveva. E ogni tanto penso a sua moglie, a quanto ha lavorato a vuoto. Tolstoj scriveva tutto il giorno, poi la notte dava le pagine alla moglie, per correggerle e riscriverle in bella, per la stampa. Ma poi la mattina Tolstoj si svegliava, rileggeva quelle pagine, ora perfette, ordinate, e non gli andavano bene, mai, e riscriveva.

A proposito di Tolstoj, anche tu, come lui, intrecci storie quotidiane e grandi eventi storici. Questa era una delle fisse di Tolstoj. In ogni essere umano, diceva, ci sono due aspetti della vita: la vita personale e la vita di sciame, che è appunto la vita della Storia: lì l’uomo obbedisce a leggi per noi indecifrabili, prescritte dall’alto. “L’uomo vive consciamente per sé, ma serve come uno strumento inconscio per il conseguimento dei fini storici dell’umanità in generale”, scriveva in Guerra e Pace. Anche tu hai questa visione filosofica della Storia?

Ce l’avevo, partivo da lì. Ma con il tempo mi sono accorto che per me, alla fine, la Storia è soprattutto un contesto. Uno sfondo. Quello che mi interessa davvero è l’esplorazione dello spirito umano, l’esplorazione del mondo in cui ci gli esseri umani si esprimono attraverso parole e immagini. Nelle Notti della peste [romanzo del 2022 ambientato su un’isola mediterranea, nel 1901, durante una epidemia di peste] volevo essere più tolstojano e storico. Ma per me i segreti, la forza, l’inevitabilità della storia, per quanto argomenti appassionanti, non sono strumenti letterari. Sono entità così grandi che tentare di coglierli e raccontarli, imprigionarli con uno scopo letterario, penso sia sbagliato.

La letteratura non si occupa della Storia, ma della follia umana. Dell’immaginazione umana, della fragilità dell’essere, del nostro spirito. Poi sì, certo, anche io prendendo ispirazione da scrittori come Tolstoj, cerco di comprendere lo spirito umano attraverso la storia. Ma oggi mi sento più shakespeariano in questo. Per Shakespeare la storia era solo uno sfondo. Per Tolstoj, la sfida era restituirla invece in modo coerente. Alla fine oggi penso che Shakespeare avesse ragione.

Tu scrivi romanzi ambientati in altre epoche storiche, e che sono in più romanzi politici, che riflettono sui conflitti e le armonie tra Occidente e Oriente. Uno scrittore come te non ha paura di farsi schiacciare dai temi, dagli argomenti? Quando ti viene un’idea per un romanzo “storico” e “politico” – un romanzo ambientato nel 1591 sulla morte di un miniaturista ottomano affascinato dall’arte veneziana – non hai paura che possa venir fuori un romanzo didascalico? Come eviti la didascalia?

È una paura che mi accompagna sempre. Anche dopo aver scritto, non solo quando mi metto a scrivere. A volte mi guardo indietro e penso che, in alcuni libri, ho esagerato, ho sbagliato, ci ho messo troppa Storia. C’è sempre il pericolo di essere pedanti. E, quando scrivi, la politica, la morale, si riducono subito a desiderio di moralità, nel senso di giudizio sulle cose. Ma un romanzo che ti dice questo è buono, questo è cattivo, non è un buon romanzo. Statisticamente le cose stanno così, almeno, hai ragione. I romanzi politici diventano didascalici.

Anche se poi, ogni tanto penso anche: questo tipo di propulsione politica in fondo ha dato una bella energia ad alcuni scrittori. Libri che non si propongono magari di riformare il mondo, ma che vogliono lo stesso attraversare le questioni politiche di petto. Se mi chiedi quali ti dico Guerra e Pace, appunto, o Anna Karenina. Libri politici, che trascendono le questioni politiche affrontandole, e diventando poi altro. E non dimentichiamoci che c’è anche una grande tradizione di vera e propria narrativa morale, quella francese. È qualcosa che in Francia si è sempre fatto molto bene, da Diderot a Camus fino a oggi. E lì parliamo davvero di giudizi morali, politici. Che danno energia per scrivere. Insomma, è un intreccio complesso, non c’è una distinzione netta.

Al di là della teoria, comunque, alla fine la penso così: sono uno scrittore politico, e potrei diventare ancora più politico, ma il complimento che mi piace di più ricevere è Signore, il suo libro è molto bello e molto politico, ma le parti politiche non sono le parti migliori. [Ride]

“La letteratura non si occupa della Storia, ma della follia umana. Dell’immaginazione umana, della fragilità dell’essere, del nostro spirito. Per Shakespeare la storia era solo uno sfondo. Per Tolstoj, la sfida era restituirla invece in modo coerente. Alla fine oggi penso che Shakespeare avesse ragione”.

In Italia i lettori sono soprattutto donne. Credo che anche nel resto del mondo sia più o meno così. Tu hai avuto un successo commerciale enorme, e sei popolare tra le lettrici, al punto che vieni etichettato, a volte, come uno “scrittore per signore”. È una etichetta che rivendichi, in un certo senso? O ti infastidisce?

Ti rispondo con una storia. L’altro giorno stavo facendo un’intervista, e siamo arrivati a una delle solite domande: com’è vivere sotto scorta? Ormai sono anni che vivo con le guardie del corpo. Ne avevo tre qualche tempo fa, ora soltanto una. Come dico sempre: il nazionalismo in Turchia sta diminuendo, ora ho solo una guardia del corpo. E… insomma, l’intervistatore mi chiede: la tua guardia del corpo – sto con la stessa guardia del corpo da quasi 15 anni ormai – legge i tuoi romanzi? E ho risposto subito: no, lui no, ma la moglie sì. [Ride]

In generale, comunque, quello che sollevi sembra davvero un argomento tabù. C’è un po’ di reticenza nell’affrontarlo, non so perché. Ma credo davvero che il 65% dei lettori di romanzi nel mondo siano donne. È una cosa che non è raccontata abbastanza. I lettori di romanzi sono donne. E non solo. Prendi i concorsi letterari. In Turchia l’80% di chi manda le proprie cose ai concorsi sono donne. Soprattutto nei concorsi di poesia.

Ma tu hai in mente un lettore ideale a cui ti rivolgi, quando scrivi?

No. Anzi, in effetti, sì. Ma non è un lettore unico. È una persona a cui mi immagino di star raccontando le cose. Me la immagino piegata dietro alle mie spalle, mentre scrivo. Se lui o lei capisce quello che scrivo, allora vado avanti. Sennò mi fermo. E dico “lui o lei” perché non è una persona sola. Nella mia testa la cambio continuamente. Sono persone ideali o persone che conosco. Ho una persona di riferimento per ogni capitolo, magari. Mi capita spesso di pensare: lui non capirebbe questo capitolo; lo cambio. Lei apprezzerebbe il passaggio poetico del Libro nero, ma non quella pagina lì; e allora tolgo.

Se guardi alla tua opera, dagli esordi al Nobel fino a oggi, vedi un filo continuo? È andato tutto come ti immaginavi all’inizio?

Dal punto di vista della carriera, è ovvio, sono più felice di quanto avrei potuto mai immaginare. Con tutti i premi e tutti i lettori e le lettrici. Era impensabile. Sono tradotto in 67 lingue. Sono stato tradotto in lingue di cui non conoscevo l’esistenza. Poco tempo fa ho firmato un contratto con le isole Fær Øer. Hanno 50.000 abitanti e ho firmato un contratto per 500 copie del mio libro. E poi… ah, il Nepal! Mi adorano in Nepal, mi invitano spesso. E in Mongolia! Sono cose che mi rendono orgoglioso, oltre che felice. 18 milioni di libri, o qualcosa del genere.

Poi, come dici, c’è l’opera. E, beh, dei propri libri non si è mai davvero contenti. Sono pieno di rimpianti. Pieno. Ogni volta, mi sembra che i miei romanzi più famosi, Il mio nome è rosso, Istanbul, Neve, non siano i migliori. Allora mi siedo e mi dico: adesso sì che scriverò il mio capolavoro, il libro in cui rimedierò a tutti i difetti e i fallimenti, a tutte le cose che non sono riuscito a fare nei libri precedenti. Ho sprecato 50 anni, ma ora rimedio. Oppure ogni tanto penso: non sono stato abbastanza sperimentale. Non sono stato abbastanza postmoderno.

Beh sei un postmodernista giocoso, diciamo, intrecci i piani temporali e narrativi ma non sei mai cerebrale, mi sembra.

Sì, è così. Forse sono un postmodernista tolstojano. Alla fine sperimento, ma sono scelte stilistiche che cerco di tenere sempre sotto controllo. Mi dico: bella trovata, Orhan, ma sei leggibile? Continueresti davvero a leggere questo libro se lo avesse scritto qualcun altro? Il fatto è che voglio essere sperimentale, sì, ma voglio anche essere facile da leggere. Anche qui: guardo i miei libri e sento di non aver mai trovato il giusto equilibrio. Così inizio a scrivere e mi dico: questo sì che sarà il romanzo che riesce a bilanciare perfettamente sperimentazione e piacere della lettura. Ma non è mai così.

Ti faccio un’ultima domanda, una mia curiosità scema. Ma in Neve citi una canzone, Roberta, di Peppino di Capri. Per un lettore italiano è un’apparizione stranissima, quasi disturbante, mi ricorda il caso di un’altra canzone, di Nicola Di Bari, che appare lì inaspettatamente in un racconto di Roberto Bolaño. Che cosa c’è nei cantautori pop italiani degli anni Sessanta e Settanta che attira così tanto gli scrittori stranieri?

Beh, c’è che quando ho scritto Neve ero ancora giovane. [Ride]

Ti penti di averla citata allora?

No, no, mi serviva per dare il giusto tono malinconico a quelle pagine. E poi, in effetti, c’è stata questa bella coincidenza: proprio mentre stavo scrivendo Neve, il che significa 2000, o 2001, Peppino di Capri venne in tour a Istanbul. E io andai al concerto.

Bello?

Sì, beh, bello… Era… Era Peppino di Capri.

Le immagini dei dipinti sono tratte da Ricordi di montagne lontane, © 2022 Orhan Pamuk © 2023 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino. Le fotografie dei taccuini sono state realizzate da Emre Dörter. Crediti della fotografia di copertina: © Yapi Kredi, Koray Şentürk.