Panahi ha subito negli anni angherie, limitazioni, incarcerazioni da parte del regime iraniano. Nonostante i divieti, non ha mai smesso di fare cinema. Con l’uscita in Italia del suo film “Un semplice incidente”, Palma d’oro a Cannes, un ritratto e qualche domanda a un regista le cui immense qualità autorali passano a volte in secondo piano rispetto alle persecuzioni che subisce nel suo Paese.

Jafar Panahi potrebbe essere medico di famiglia, curato di campagna, sindaco di un pacifico villaggio incastonato tra montagne basse e aguzze e strade sterrate serpentiformi. Ha un che di antico e rassicurante, forse per il corpaccione stondato, l’aspetto bonario, la camminata flemmatica, l’aura da animale sonnolento ma attento. Gli occhiali da sole però – ora dalla montatura esagonale un po’ vistosa – gli conferiscono un’espressione indecifrabile, che sarebbe pure convincente se la sua bocca non fosse così mobile, sempre pronta a erompere in una risata grassa. Anche Abbas Kiarostami, il grande regista iraniano alla cui scuola Panahi si è formato, indossava dentro e fuori, col sole e con la pioggia, occhiali da sole – nel suo caso, per una condizione medica: era fotosensibile. Ma di certo l’occhiale qualifica, per tratti sommari e quindi di precisione svelta, il Regista: come Godard, Wong Kar Wai, Jarmusch, Kurosawa, Kitano. Tutti cool guys. Sul palco della Festa del Cinema di Roma, dove è salito per ricevere il Premio alla Carriera, Panahi si toglie però gli occhiali scuri, chiama “maestro” Giuseppe Tornatore, che gli consegna il premio, e invita sul palco la moglie Tahereh– che compie gli anni proprio quel giorno – e la figlia Solmaz, attrice. L’umore del regista è festoso e si capisce: l’ultima volta che è intervenuto di persona a un festival di cinema italiano era il 2000, quando fu premiato con il Leone d’oro per Il cerchio. Ritirato il premio alla carriera, poco prima che cominci la proiezione del suo ultimo film Palma d’oro a Cannes 2025, Un semplice incidente, Panahi fa per andarsene ma viene bloccato dall’entourage di uffici stampa e distributori vari. Si accomoda, lievemente imbarazzato e con sorriso di circostanza, tra gli applausi – uscirà poco dopo, nel buio della sala e alla chetichella, per andare a fumare e mangiare nella stanza dedicata agli addetti ai lavori. Il giorno dopo, Panahi dovrà pure tenere una masterclass – scoprirò poi che a Roma per “masterclass” si intende “intervista di critico cinematografico (il bravo Enrico Magrelli, in questo caso) ospitata in una sala con capienza massima di 1.1000 posti quasi piena”. E io che credevo che con “masterclass” si intendesse una lezione raccolta, quasi intima!

Ovunque vada, in questo lungo tour di presentazione del film, Panahi viene accolto con grossi onori, premi, targhe. A ottobre, nel corso del New York Film Festival, ha dialogato con Martin Scorsese, al quale si è inchinato chiamandolo “The current god of cinema”. Scorsese, conoscitore e amante del cinema iraniano – non solo di Kiarostami e dei registi più celebri all’estero; nel suo World Cinema Project, progetto di restauro e valorizzazione dei classici di cinematografie lontane dagli States, ha aggiunto tra gli altri Downpour di Bahram Beyzai, regista anzi agli antipodi di Kiarostami –, si è speso in questi anni, come tanti altri nel mondo del cinema, per la liberazione di Jafar Panahi.

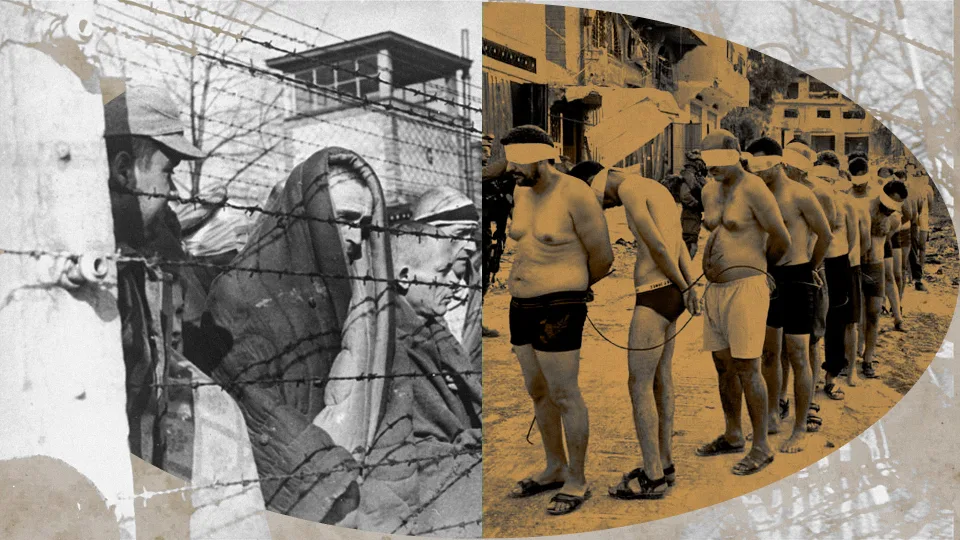

Panahi è stato arrestato per la prima volta nel 2010 per “attività cinematografica clandestina” e “propaganda contro la Rivoluzione Islamica”, assieme al collega Mohammad Rasoulof. Stavano girando un film sul Movimento Verde, nato spontaneamente dopo le elezioni del 2009, che per mesi è sceso in piazza per chiedere le dimissioni di Ahmadinejad. Se già dall’anno prima a Panahi era vietato di lasciare il Paese, dopo l’arresto e il relativo processo è stato condannato a sei anni di prigione (ci ha passato tre mesi) e all’interdizione per vent’anni dal cinema: non gli era permesso girare film, scrivere sceneggiature, rilasciare interviste a stampa locale ed estera. Condannato, insomma, a una sorta di esilio interno, anche da se stesso e dalla sua professione. Panahi nel 2010 era già un regista importante, con cinque lungometraggi già realizzati, tutti premiati all’estero: Il palloncino bianco (Camera d’or a Cannes nel 1995), Lo specchio (Pardo d’oro a Locarno nel 1997), Oro rosso (premio speciale della giuria a Cannes), il già citato Leone d’oro per Il cerchio nel 2000 e Offside (2006, Orso d’argento a Berlino). Nonostante il divieto del regime, Panahi realizza nel 2011 un film di singolare valore, non solo cinematografico: This is Not a Film, girato in quattro giorni con il collega Mirtahmasb. Panahi, ripreso nella sua casa-prigione (al riparo dal regime occhiuto), viene ripreso mentre telefona, naviga su internet facendo lo slalom tra i siti oscurati dalle autorità, mette in scena e recita in salotto stralci di sceneggiature mai realizzate causa censura, spostando l’arredamento come oggetti di scena in un film dogma. Fulminante la battuta: “Questo film è del genere ‘making of’ ma all’iraniana, nel senso che non è un film su un film realizzato, ma su film che non vedranno mai la luce”. Malinconicamente, Panahi, seduto sul divano mentre l’iguana della figlia gli si abbarbica addosso, riguarda alcuni suoi vecchi film in dvd. This is Not a Film è uno spartiacque nella produzione di Panahi: da allora, il suo cinema diventa clandestino, fatto di sotterfugi per girare, messa in discussione costante dei confini tra finzione e documentario – già labili nel cinema iraniano, ed è forse una cosa che, in generale, è stupido o superfluo ripetere per altri film, come un automatismo fintamente pensoso. Panahi, per le limitazioni a cui è soggetto, comincia a girare in interni (in auto, nella sua casa sul Mar Caspio, da una stanza al confine tra Iran e Turchia, dirigendo gli attori via telefono), cosa che, come molti registi iraniani della sua generazione, prima si guardava bene dal fare.

La ragione è semplice: secondo i dettami del regime, le donne al cinema dovrebbero essere riprese, anche in ambienti domestici, bardate dalla testa ai piedi (un’assurdità, a casa loro, con il velo e tutti quegli strati); uomini e donne non potrebbero sfiorarsi, tenersi la mano, figurarsi baciarsi (nemmeno se sposati nella finzione del film e nemmeno se gli attori sono tra loro sposati nella vita). Queste e altre limitazioni renderebbero ridicolmente fasulle le interazioni tra i personaggi e comprometterebbero la verosimiglianza del racconto. Soprattutto, a partire da This is not a Film, Panahi comincia a comparire come attore dei suoi film. Seguiranno Closed Curtains, Taxi Teheran, Tre volti, Gli orsi non esistono, fino a Un semplice incidente, dove Panahi però non recita. Nonostante i divieti, questi film sono stati, con un certo rischio, distribuiti fuori dall’Iran e presentati in festival internazionali, dove hanno fatto ancora incetta di premi.

In questi anni, Panahi è stato arrestato ancora: dal luglio 2020 fino al febbraio dell’anno successivo, e nel 2022 per aver preso parte alle proteste dopo l’arresto del suo collega e amico Rasoulof. Non ha mai smesso di prendere posizione e protestare: anche a seguito della morte di Mahsa Amini, detenuta e uccisa in carcere per aver violato le leggi sull’hijab, ad esempio. Ha praticato lo sciopero della fame nel carcere di Evin (lo stesso dove è stata detenuta la giornalista Cecilia Sala, e dove ogni giorno si consumano torture, violenze, omicidi da parte del regime), si è adoperato per la liberazione di colleghi e colleghe e ha sempre incoraggiato, partecipandovi in prima persona, le manifestazioni di piazza. Panahi, da giovane, è stato più cauto nei confronti di quello che, a tutti gli effetti, non era ancora un regime ma un movimento rivoluzionario. Le sue prime esperienze con la macchina da presa le ha fatte nel corso della guerra tra Iran e Iraq, servendo per due anni come operatore al fianco dell’esercito iraniano. Altri, spendendosi più di lui per il nuovo corso politico, sono passati dall’essere registi fedeli alla Rivoluzione a critici nei suoi confronti. Il più famoso di essi è Mohsen Makhmalbaf, venerato in patria (chi ha visto Close Up di Kiarostami lo sa bene) e apprezzato all’estero.

Come faceva notare qualche anno fa Jonathan Rosenbaum, grande critico americano e conoscitore del cinema iraniano, i film di Panahi vivono un paradosso nella ricezione che hanno in Occidente: “È un peccato che il più talentuoso e importante dei registi iraniani contemporanei – almeno tra quelli la cui opera mi è familiare – sia giudicato qui più alla luce delle persecuzioni che ha subito, che per i suoi film”.

Inevitabile, ovviamente, visto che sono le limitazioni a cui è stato sottoposto a permettergli di sviluppare un tipo di cinema che altrimenti non avrebbe probabilmente praticato in quella forma.

Ma la tendenza a guardare a Panahi come a un martire, pure se esercitata con nobili intenzioni e sincero spirito umanitario, si traduce in una involontaria sottovalutazione o scarsa considerazione degli aspetti che definiscono il suo cinema – perché è seducente l’idea di omaggiare in vita una figura eroica, dissidente, al punto da giudicarla in modo benevolente e acritico. Più facile e immediato chiedere a Panahi dell’Iran e del suo futuro, del regime, dei giovani che a esso si oppongono, degli intellettuali e degli artisti che svolgono faticosamente le loro funzioni all’interno del Paese, anziché invitarlo a raccontare, come si farebbe con registi occidentali o di Paesi con un governo meno rivoltante, del suo cinema. Come tutti i simboli, Panahi lo è per la determinazione a opporsi alle ingiustizie, ma anche suo malgrado: è un uomo che professa dei valori e li mette in pratica attraverso gli strumenti che gli sono propri. Pochi – non tutti – di quelli che incarnano un ruolo moralmente esemplare, vorrebbero trovarsi in quella situazione.

Il primo maestro di Panahi è stato Hitchcock; guardando i suoi film ha imparato la grammatica del cinema, la capacità di creare tensione, di calibrare i toni e praticare generi diversi con un’impronta personale. Il vero maestro, perché conosciuto e frequentato, è però Kiarostami, che nel 1994 Panahi convince a portarlo sul set come assistente – con una lettera, come fece prima di lui un giovane Buñuel con Jean Epstein –, il suo sodalizio col regista già affermato proseguirà per anni; la sceneggiatura de Il palloncino bianco, ad esempio, è di Kiarostami. Come in Kiarostami, nota Rosenbaum, i film di Panahi danno l’impressione di comporsi naturalmente sotto agli occhi dello spettatore, come in una studiata improvvisazione modernista. Come se la realtà premesse per entrare nell’inquadratura, e il regista non potesse fare altro che assecondarne l’esuberanza. È il caso, ad esempio, de Lo specchio, film su una bambina che cerca di tornare a casa da sola dopo che la madre non è venuta a prenderla a scuola, e che diventa poi un film sull’attrice che interpreta la bambina che, stufa di recitare, molla tutto e se ne torna a casa, seguita a distanza da Panahi e dalla sua troupe.

In comune con Kiarostami, c’è anche l’intertestualità tra un’opera e l’altra, una coerenza interna e ricorsiva. Ci sono, in Panahi, idee e soluzioni che, citate o alluse in un film, vengono poi sviluppate in quelli successivi, pure se in misura minore rispetto a Kiarostami, dove a ritornare sono anche i personaggi. Anche le ellissi narrative, la tendenza a non dare troppe informazioni sui personaggi, la struttura circolare dei film – nel racconto, ma anche, come ne Il cerchio, nei movimenti di macchina: si vedano a proposito i long take panoramici che aprono e chiudono il film –, assieme a uno spiccato intento pedagogico, lo accomunano a Kiarostami.

La differenza principale tra i due, invece, l’ha registrata lo stesso Panahi: “Kiarostami sul set metteva la sedia in modo tale da guardare la natura, io invece la giravo rivolta alle persone”. Vero fino a un certo punto; certo, quando Kiarostami riprende i paesaggi boschivi, i deserti nei dintorni di Teheran, i villaggi di campagna, conferisce loro una grazia maestosa che è quasi ineguagliabile, e la ripetizione degli stessi scorci all’interno del film danno a esso una partitura musicale, una struttura poetica. Ma Panahi, che ha certo nell’essere umano il centro del suo cinema assieme sociale, satirico e di vicinanza compassionevole alle sue sorti, dimostra spesso un talento per la natura e gli spazi sterminati; Tre volti è, nell’utilizzo della componente naturalistica, il suo Il sapore della ciliegia, al punto che l’ultima scena, con l’auto che scompare dietro la curva di una stretta strada sterrata sembra un chiaro tributo al suo maestro. Ma Panahi, pur essendo nato da una famiglia azera nella provincia di Miyaneh (a quasi 500 km da Teheran, ma a meno di 200 dall’Azerbaijan), è un regista urbano, che ha nella città assieme lo sfondo e la protagonista delle storie che vuole raccontare. Il vociare della folla, le interazioni casuali e fintamente casuali che coinvolgono i protagonisti, la registrazione in presa diretta delle opinioni, degli umori, di un dato clima culturale ed emotivo attraverso stralci di conversazione, restituiscono un ritratto della città e per estensione del Paese. Un certo caos ordinato affratella Panahi a Teheran.

“La tendenza a guardare a Panahi come a un martire, pure se esercitata con nobili intenzioni e sincero spirito umanitario, si traduce in una involontaria sottovalutazione o scarsa considerazione degli aspetti che definiscono il suo cinema”.

Da qui, l’altro grande punto di riferimento cinematografico di Panahi: il neorealismo italiano, da lui molto amato, e dal quale ha preso (senza però una netta aderenza alle rigide teorizzazioni zavattiniane) uno sguardo di affettuosa prossimità nei confronti delle persone, l’utilizzo di attori non professionisti (e, nei primi film, di bambini), il pedinamento, l’assenza di colonna sonora e musica extradiegetica nei suoi film.

Il cinema iraniano, visto da qui, è assimilato al neorealismo italiano quasi come per un automatismo, e se è vero che gli è debitore – ma vale per buona parte delle correnti cinematografiche sviluppatesi nel secondo Novecento in ogni angolo del Mondo: più economico e semplice girare in esterni, usare attori presi dalla strada, dare seguito all’urgenza di raccontare, etc. –, è vero anche che il cinema iraniano è troppo versatile, troppo diverso da una generazione all’altra per poter essere definito in modo così omogeneo. Anzi: l’art house cinema in Iran ha sviluppato una messa in discussione delle regole di narrazione tradizionale, in un senso meta-narrativo, meta-realistico, ironico.

(Da qui in poi si parla dell’ultimo film di Panahi: quindi astenersi dalla lettura se si è sensibili agli spoiler anche minimi o se si vive in una grotta dalla quale si riemerge solo per andare al cinema, condizione che in effetti non sarebbe poi disprezzabile).

Un semplice incidente riassume bene le influenze di Panahi: è un film hitchcockiano, perché è un thriller ben congegnato, con ritmo sostenuto e dove l’innesco narrativo (il cigolio di una protesi alla gamba nel quale il protagonista, Vahid, crede di riconoscere quello del carceriere Eghbal che lo torturava nelle prigioni del regime) potrebbe, come per il bicchiere di latte de Il sospetto di Hitchcock, essere un equivoco, una coincidenza, una allucinazione. Da lì, il dilemma: è davvero lui, Eghbal, il torturatore e carceriere? Nel dubbio, lo rapisce con l’obiettivo di ucciderlo. Per accertarsene Vahid, percosso con tanta violenza in prigione da tenersi sempre una mano sulle reni (invalidità che gli è costata il soprannome di “brocca”), coinvolge altri ex prigionieri (la fotografa Shiva, il suo ex fumantino Hamid, la sua amica Golrokh e il suo promesso sposo) affinché lo aiutino a riconoscere, nell’uomo che ha rapito, il loro carnefice. Ma il dilemma, per i personaggi, è poi soprattutto morale: pure se fosse lui, dovremmo ucciderlo? Non solo ne saremmo capaci, ma ne varrebbe la pena? E qui non è difficile vedere l’influenza etica e civile del neorealismo, in particolare del film più amato da Panahi, Ladri di biciclette. Come sempre nei film di Panahi, è anche un film pieno di umorismo. Hitchcock, De Sica, anche molto Beckett: il Godot è un riferimento esplicito nel film.

Parto proprio da qui, da Beckett, nell’intervista che faccio a Panahi. Ho 20 minuti a disposizione, sarebbero già pochi, ma Panahi non parla inglese, quindi, con l’interprete, i minuti sono destinati a diventare poco più della metà. Nei giorni precedenti cerco di intavolare con l’ufficio stampa della casa di distribuzione una disperata trattativa tesa ad avere più tempo. Sono tutti e tutte molto gentili davvero, ma niente. Impossibile. D’altronde, chi non vorrebbe più tempo, e chi non vorrebbe intervistare Panahi, anche perché chissà quando ritornerà in Italia. Speriamo presto, ma insomma, chi lo sa. Prima di entrare nella stanza dell’albergo a cinque stelle messa a disposizione per l’intervista, scambio due chiacchiere con una giornalista che ha appena concluso il suo incontro col regista: “Riuscirai a fare tre domande, quindi scegli quelle del cuore!”, mi dice come un’affettuosa profetessa. Riuscirò a farne quattro di domande, ma la quarta, articolata in fretta e furia con il tempo a mia disposizione già terminato, ha come risposta un divertito “Non mi ricordo”. Vabbè, ci ho provato.

C’è un riferimento dichiarato nel tuo ultimo film al Godot di Beckett: quando Shiva è seduta di fronte a un albero che si staglia spelacchiato e solitario nel deserto, Hamid le dice: “mi ricordi quello spettacolo che siamo andati a vedere a teatro” – il Godot, perlappunto. E il tuo film ha, nei toni e nella parabola di assurdità esistenziale, parecchio di beckettiano. Una cosa che ho trovato curiosa – e mi dirai tu se non sia tutta una mia interpretazione fantasiosa – è la ricorrenza nel film dei cani randagi, che compaiono solo in momenti decisivi per il racconto: all’inizio, quando Eghbal ne investe uno dando inizio a tutto; poco prima che Vahid decida di rapire Eghbal; e nel finale, prima del confronto finale tra Shiva, Vahid e il loro carceriere e torturatore Eghbal. Il secondo atto del Godot si apre con una filastrocca di origine germanica dedicata a un cane randagio: “Un cane andò in cucina / e si accostò al fornello / Allora col coltello /Il cuoco lo sgozzò. Ciò visto gli altri cani / Scavarono una fossa / E sulla terra smossa / Scrissero con la coda: Un cane andò in cucina…”.

La filastrocca, una volta cominciata, è destinata a ripetersi identica all’infinito, riproducendo la struttura del Godot e l’idea dei corsi e ricorsi della Storia. Anche il tuo film mi sembra suggerire questa idea di circolarità, di una speranza di cambiamento ridotto, esprimendo una visione che mi pare pessimistica…

Il cane all’inizio del film – non si vede, ma lo sentiamo guaire – è un’idea drammaturgica, era previsto nella sceneggiatura. Invece, per quanto riguarda il secondo cane, quello che gironzola fuori dal meccanico prima del rapimento di Eghbal, noi non c’entriamo niente: stavamo girando e il cane se ne stava lì, nell’inquadratura, a camminare. Quando ci siamo resi conto di questo cane, abbiamo deciso di tenerlo nel montato finale e di aggiungere il cane anche verso la fine. Pensa che però noi il finale lo avevamo già girato prima della scena del meccanico, quindi per inserire il cane abbiamo dovuto rifare tutto daccapo. [ride]

Beh, molto beckettiano anche questo.

Il film però non vuole essere pessimista. Si chiude con una domanda per lo spettatore: il circolo vizioso della violenza è destinato a continuare in eterno o può essere spezzato? E il rumore di passi con cui si chiude il film può essere interpretato in diversi modi, direi almeno due. Il primo è che quel suono sia di carattere psichico, e che a sentirlo sia solo il protagonista, Vahid. Come per gli altri ex prigionieri, infatti, quel suono lo tormenta, lo insegue, come dice lui stesso: “Sono cinque anni che sento questo cigolio”. La seconda interpretazione che si può dare è che il suono sia reale: Eghbal è veramente lì, ma è venuto da solo, senza altri agenti di polizia, quindi non con l’obiettivo di arrestarlo, ma per fargli capire che, essendo lui un agente dei servizi segreti, può trovarlo come e quando vuole. Come a dire: “Non mi è difficile trovarti, come vedi, ma non ti farò del male perché tu hai fatto del bene alla mia famiglia”. Questa seconda interpretazione è molto idealista: anche le persone come Eghbal possono cambiare, o almeno avere un rimorso di coscienza capace di renderli migliori. Il mio è “cinema sociale” e in questo tipo di cinema non ci sono buoni o cattivi, ci sono esseri umani e c’è la vita che impone, a seconda delle circostanze, che si possa essere l’uno o l’altro.

Al di là dell’essere pessimisti o ottimisti, il mio compito è dare allo spettatore materiale per riflettere. Lo spettatore deve uscire dal cinema distrutto, non deve riuscire quasi a pensare ad altro se non al film e a quello che lascia in sospeso: che cosa succederà dopo? Succederà questo o succederà quest’altro?

Insomma, secondo me non puoi essere così netto quando dici che il film è pessimista! Può esserci del pessimismo, ma anche dell’ottimismo e della speranza.

Nella scena che hai citato, il suono dei passi di Eghbal avviene fuori campo. Il tuo cinema adopera molto il fuori campo, dando allo spettatore il compito di lavorare con la fantasia, di muoversi in uno spazio di possibilità. In Taxi Teheran, ad esempio, sei tu a essere persuaso, ma senza averne la certezza, di aver riconosciuto, guidando per le strade di Teheran, la voce del tuo carceriere. Anche nei tuoi primi film è così: ad esempio in Lo specchio la maggior parte delle interazioni che ha la bambina con i passanti avvengono quando la camera è distante; lo spettatore ascolta stralci di conversazione, cercando, spesso inutilmente, di dare un volto al vociare della folla. C’è quindi nel tuo cinema una tensione tra quello che è visibile e quello che non lo è – ma che è parte dell’universo narrativo del film. Come se le immagini da sole non bastassero a raccontare una data realtà e ci fosse invece bisogno degli altri sensi e del contributo attivo dello spettatore.

Attraverso i suoni fuori campo si possono creare immagini splendide. Ne Il palloncino bianco, ad esempio, il padre è sempre sotto la doccia. Non lo vediamo mai, sentiamo solo gli ordini che impartisce. È solo attraverso la sua voce che riusciamo a dare forma al personaggio. Il cinema non è fatto solo di immagini, il cinema è fatto anche di suoni, e poter utilizzare i suoni per creare immagini è una risorsa importante per un regista.

C’è una grammatica da rispettare: qualunque suono che si sente in un film deve avere una sua logica, una sua spiegazione. Lo spettatore deve poter sempre riconoscere l’origine di quel suono. Per questo nei miei film non c’è musica extradiegetica, non c’è colonna sonora: perché in quei casi non si può rintracciare la fonte da cui proviene la musica.

E poi, perché ci dovrebbe essere musica in un film?! Per esigenze di spettacolarizzazione? Allora, se è così, davvero è come dire che le immagini da sole non bastano, che sono deboli, che non sono abbastanza. Sentire della musica in un film ne intacca lo statuto di realtà: non è credibile, impedisce allo spettatore di calarsi in una situazione verosimile.

Per questo è importante fare un uso appropriato e coerente del suono. Io cerco di creare delle immagini che contemplino l’utilizzo di suoni fuori campo, e attraverso gli effetti sonori sopperisco all’assenza della musica. Per esempio, prendi la scena in cui Shiva, che poco prima stava scattando le foto degli sposini per il servizio pre-matrimoniale, è a colloquio per la prima volta con Vahid. La conversazione è delicata: Vahid chiede l’aiuto di Shiva per riconoscere nell’uomo che ha rapito Eghbal, che è stato carceriere e torturatore di entrambi.

C’è tra i due, a un certo punto, un attimo di silenzio: in quel frangente si può sentire in modo più nitido il rumore di un lampadario – uno di quei lampadari di cristallo con pendenti – scosso dal vento. Non è musica, è un suono ambientale, ma vuole suscitare nello spettatore un certo tipo di emozione che altri cercano di raggiungere con la musica. Quindi quel tintinnio di lampadario, che va e viene nel corso della scena, è un utilizzo assieme strumentale (perché teso a suscitare una particolare emozione) e realistico del suono. È importante utilizzare i suoni con le finalità giuste in modo che non suonino artificiali, posticci, che seguano una logica e siano di sostegno alla coerenza del racconto.

L’utilizzo dei suoni ambientali, la mancanza di musica extradiegetica sono tra le caratteristiche che hanno definito il cinema neorealista italiano. Visto da qui, con tutte le semplificazioni del caso, il cinema iraniano è fortemente associato al neorealismo. Questa cosa è vera fino a un certo punto; se il neorealismo italiano, debitore delle intuizioni e teorizzazioni di Zavattini, è stato un cinema omogeneo e localizzato nel tempo, quello iraniano si è sviluppato all’interno di due diverse fasi politiche, quella di Pahlavi e quella della Repubblica Islamica, e a differenza di quello italiano non è mai stato un movimento o una “scuola”. Dalla prima nouvelle vague (Dariush Mehrjui, Forugh Farrokhzad, etc) a oggi, il cinema iraniano si è sviluppato in modo eclettico: realismo, ma anche surrealismo, metarealismo, sovrapposizioni costanti tra piano di realtà e finzione. Nel tuo cinema, e in quello delle generazioni di registi cresciute in periodi in cui le limitazioni imposte dal regime erano particolarmente severe, si nota come attraverso queste imposizioni si è sviluppato un cinema pieno di idee e di trovate: ad esempio, nelle scene di intimità all’interno della propria casa, le donne dovrebbero mantenere un abbigliamento e un contegno che mai avrebbero nell’intimità delle loro vite e per questo tu e altri girate soprattutto in esterni; gli amanti non potrebbero toccarsi e quindi spesso, tra loro, i registi frappongono un elemento (una capra o un muro, ad esempio) per coprire le loro interazioni, oppure si mostrano gli amanti al telefono (come fa la regista Banietemad). Se nel cinema neorealista la camera deve mirare a scomparire, in buona parte del cinema iraniano la camera diventa un “dispositivo di presenza”, cioè il contrario. Due modi diversi di raggiungere un risultato il più possibile realistico, una forma di verità. Al concetto di verità tu sembri essere molto legato, lo fai capire anche nei tuoi film: in This is Not a Film scarti delle idee perché ti sembrano “una menzogna” e nel tuo cinema i piani di realtà e finzione si sovrappongono di continuo. Quindi vorrei sapere a che tipo di verità, come autore di “cinema sociale”, ambisci.

La realtà è anche surreale, ogni esperienza di realtà comprende dei momenti assurdi. Per esempio, in Un semplice incidente i personaggi decidono di uccidere il loro torturatore. Mentre stanno pianificando la loro vendetta, a un certo punto abbandonano i loro propositi per correre a salvare sua moglie e il bambino che ha in grembo, portandoli all’ospedale in tutta fretta.

Tutto questo potrebbe sembrare surreale, ma allo stesso tempo è realistico. Questi momenti surreali all’interno di un film come il mio contribuiscono, credo, a rendere più credibile la realtà, proprio perché la vita è spesso così: assurda. Senza scene come questa, lo spettatore non percepirebbe come “vera” la realtà.

“Al di là dell’essere pessimisti o ottimisti, il mio compito è dare allo spettatore materiale per riflettere. Lo spettatore deve uscire dal cinema distrutto, non deve riuscire quasi a pensare ad altro se non al film e a quello che lascia in sospeso: che cosa succederà dopo?”

In Taxi Teheran, il venditore clandestino di DVD che sale sul tuo taxi, convince un suo cliente che siete soci e quello ti chiede di consigliargli alcuni film che tu passi in rassegna, ma che noi spettatori non vediamo. Ti ricordi quali erano?

[Ride] No mi spiace, è passato troppo tempo. Non mi ricordo.

Finita l’intervista Panahi – come me, d’altronde – ha bisogno di fumare. Scendiamo assieme in ascensore. Vorrei fargli altre domande, ma non avendo una lingua comune e non essendoci con noi l’interprete – che non è una tabagista – rimaniamo lì, a guardarci con lieve imbarazzo, prima di abbassare gli occhi sui nostri smartphone.

Forse si rende conto che vorrei attaccare bottone, continuare a parlargli. E quindi, quando si aprono le porte dell’ascensore, caccia uno svelto sorriso e si dilegua prima che io possa tirare fuori l’accendino.