Quasi nessun luogo al mondo viene chiamato con lo stesso nome da oltre 3500 anni. Gaza sì, e insieme al nome porta con sé un destino da cui non riesce a liberarsi: quello di terra eternamente contesa, scenario di troppe battaglie. Ricordarne la storia è l’unico modo per darle dignità, e auspicare un cambiamento

Non sono palestinese né voglio sostituirmi a uno sguardo palestinese. Conservo il mio sguardo altro, mediterraneo, che è forse la definizione che più mi assomiglia, e in cui più mi riconosco. E ringrazio il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, professor Tomaso Montanari, per avermi fatto una richiesta che mi ha sorpreso e onorato. Tenere questa lezione inaugurale. Una lezione inaugurale che non può non essere dedicata, come chiede Suad Amiry che sarà qui il prossimo ottobre per ricevere la laurea honoris causa, a Gaza. Occorre ricordare Gaza, dice. Io andrei oltre, da mediterranea, italiana, europea. Occorre raccontare Gaza, luogo costretto, blindato, invisibile. E ora distrutto. Occorre, cioè, riempire un vuoto culturale la cui profondità è così chiara, palpabile – oggi – nell’incapacità di vedere, di comprendere cosa è accaduto in questi oltre quindici mesi.

Raccontare Gaza, dunque. Ma raccontarla come? Da quando? Da quando la più inimmaginabile delle guerre è cominciata, il 7 ottobre 2023? Iniziata con l’attacco, terroristico nei risultati, delle brigate Izzedin al Qassam (il braccio militare di Hamas) e delle brigate al Quds (legate al Jihad islamico) poco oltre il confine che aveva ristretto Gaza, nel 1948, in uno spazio inferiore ai 400 chilometri quadrati. E poi proseguita, la guerra su Gaza, con il bombardamento sistematico più imponente dai tempi della seconda guerra mondiale: decine di migliaia di tonnellate di esplosivo gettate dalle forze armate israeliane su quei meno di quattrocento chilometri quadrati per oltre un anno, costantemente. Per quindici mesi, per la precisione. Su una terra in cui erano costretti, sotto embargo, blindati, oltre due milioni di esseri umani. Palestinesi.

Le immagini delle distruzioni ci sono sempre state, sui social, grazie ai giornalisti palestinesi di Gaza. Una gran parte di loro, 205, ha sacrificato anche la vita per documentare ciò che sta avvenendo dentro il luogo più blindato del mondo. Ora, nella tregua più fragile del mondo, i droni – non i droni militari israeliani, ma i droni dei giornalisti palestinesi di Gaza – mostrano l’indescrivibile. La cancellazione di Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanoun, dell’intero nord di Gaza, e di Rafah e di Khan Younis, e di quartieri interi di Gaza City, in un elenco infinito di azzeramento urbanistico, naturale, della memoria.

Potrei raccontarli, questi quindici mesi, dalla distanza in cui siamo tutti confinati. Come fossimo ancora durante il covid. Tutti dentro, mentre in un altro confino, dentro Gaza, si realizza quello che per molti – ora un elenco lunghissimo in cui anche io ho deciso di collocarmi – è un genocidio.

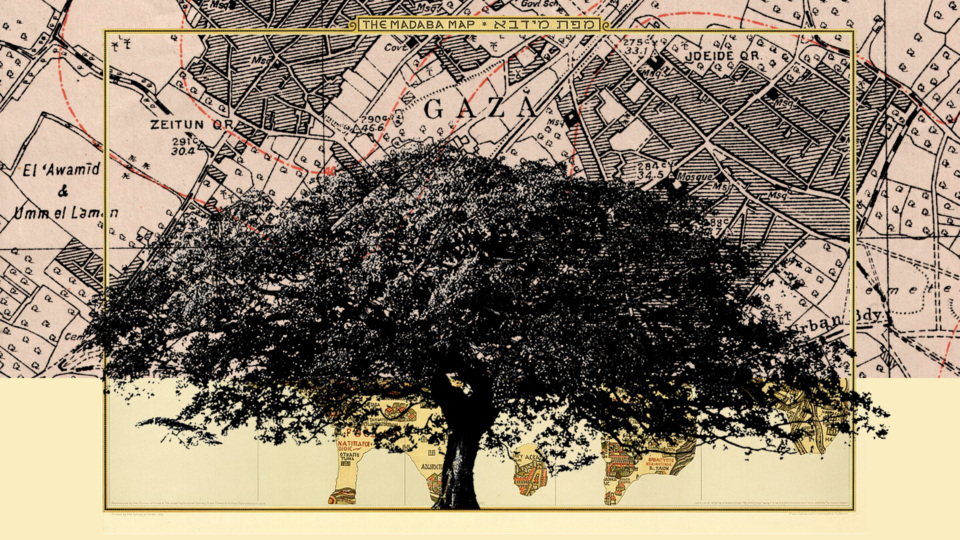

Vorrei, invece, dare a Gaza ciò che le è stato negato, da decenni. La sua storia. Una storia lunga, lunghissima. Sorprendentemente per molti, una delle più lunghe del Mediterraneo. Gaza è la città che da almeno 3500 anni porta lo stesso nome. Da sempre. Come gli alberi, le città fondano le loro radici. E quando vengono spostate – anche in questo caso dagli esseri umani – perdono i riferimenti, i punti cardinali, le prospettive. Gaza è sempre stata lì, ed è la stessa permanenza del nome a confermarlo.

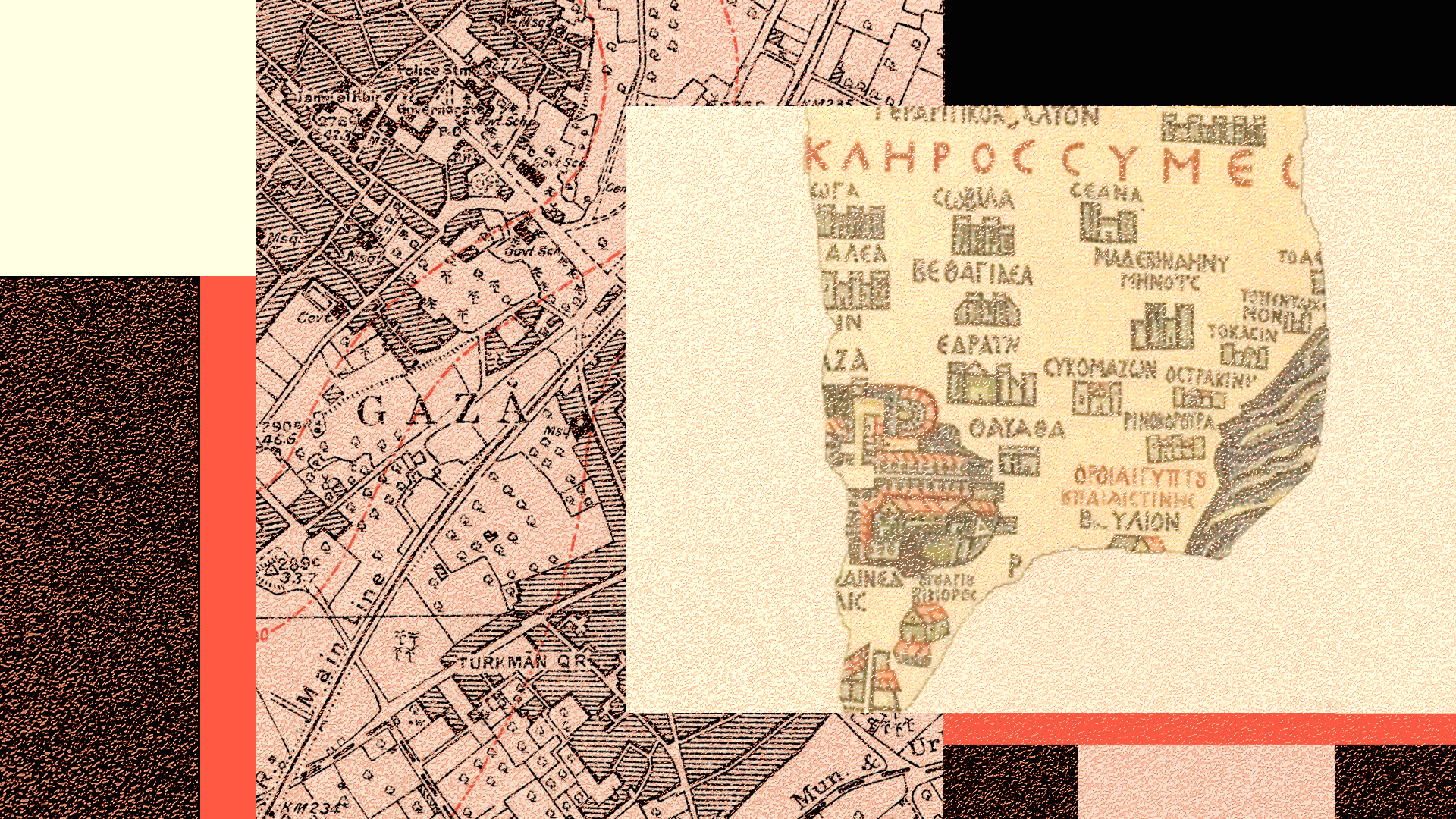

La prima iscrizione con il nome di Gaza – dicono gli studiosi dell’Egitto antico – è addirittura di 1500 anni prima dell’era cristiana. Nuovo Regno, diciannovesima dinastia, in un tempio a Karnak, si parla di Gaza in una iscrizione dedicata al più grande faraone, Ramses II. Mai, o quasi, una città ha conservato il suo nome dalla sua creazione, oltre 3500 anni fa, sino a oggi.

Sembra incredibile, ne sono certa. Sembra così poco credibile che un luogo ignoto, dimenticato, invisibile com’era Gaza negli ultimi decenni, fino a 15 mesi fa, abbia così tanta storia, coperta oggi dalle macerie, dal cemento squarciato, frammentato dai bombardamenti.

È così, invece.

Anche allora, Gaza era al centro degli appetiti di chi dominava la regione. Basta aprire una mappa, di quelle antiche e di quelle di oggi, per comprenderne i motivi, almeno quelli cosiddetti politici e strategici. Di lì si doveva passare, sulla costa che per gli egizi era la via di Horus e poi, col tempo, divenne la Via Maris, la via costiera che dal Sinai passava – via Rafah, appunto – per Ashkelon e poi su a nord fino a Tiro. Il Mediterraneo orientale, tutto il Levante cominciava, sulla costa, da Gaza, e arrivava sino a Tiro e poi ancora più a nord. Fateci caso, sono tutti toponimi antichi, rimasti incistati nella terra sino alla storia contemporanea, sino alla cronaca di questi terribili, maledetti quindici mesi.

“Non sono palestinese né voglio sostituirmi a uno sguardo palestinese. Conservo il mio sguardo altro, mediterraneo, che è forse la definizione che più mi assomiglia, e in cui più mi riconosco”.

Dall’Egitto, le truppe agli ordini del sesto faraone della diciottesima dinastia, Tutmosis III, dovevano passare da Gaza per arrivare alla terra di Canaan. E quella terra, quella sabbia, quelle dune che dividevano la città di Gaza dal mar Mediterraneo, hanno visto nel tempo lungo della storia truppe di ogni tipo, eserciti sempre ben equipaggiati, sempre più equipaggiati, armati, sino ad arrivare agli ottomani e ai britannici che si son giocati anche a Gaza le sorti della prima guerra mondiale, in quello che – con definizione così coloniale e anacronistica – continuiamo a definire Medio Oriente. Medio rispetto a cosa? Rispetto all’impero britannico. Rispetto a Londra. A oriente medio di Londra. A oriente estremo rispetto a Londra.

Prima del 1948, e della reclusione di Gaza in una Striscia, in un nastro di 40 km da nord a sud, e di una manciata di km (dai 6 a un massimo di 13) da est a ovest, Gaza era stata dunque la terra delle tante battaglie. Così viene ancora definita. Eppure, nonostante questa sia la realtà, e cioè Gaza terra di passaggio per gli zoccoli delle cavallerie della lunga Storia, c’è qualcosa che manca e che non rende giustizia alla stessa complessità della storia. Rinchiudere – ancora una volta re-cludere – Gaza in un topos come la guerra, il bellicismo, il destino infame di una terra di conquista, dolore, e clangore di armi, non rende cioè giustizia alla Storia vera, quella inclusiva. La storia globale in tutti i sensi, la storia in cui umano e nonumano disegnano la loro relazione sulla terra.

C’è, ora più di ieri, il dovere di dare dignità e complessità al tempo lungo della Storia, e a tutti i suoi protagonisti. Non solo gli umani. Dare spessore e profondità, processo, cambiamento.

Edward Said, mai troppo nominato, mai troppo letto e studiato, lo spiegò in modo illuminante, in una intervista-documentario del 1998, diretta da Sut Jhally, a sua volta studioso di comunicazione, ora professore emerito all’università del Massachusetts – Amherst. Nato esattamente 90 anni fa a Gerusalemme, in perenne esilio tanto da dire che il posto dove si sentiva a casa era in volo su un aereo (il suo bellissimo Reflections on Exile ha Dante Alighieri sulla copertina), grande docente di letterature comparate all’università di Columbia (non è un caso che Columbia stata stata, nel 2024 e lo sarà anche ora, il centro delle manifestazioni contro il genocidio a Gaza), intellettuale tra i più coerenti e profondi, oppositore strenuo degli accordi di Oslo che considerava “la resa dei palestinesi” (e come dargli torto, oggi): questo era Edward Said, oltre a essere il padre della definizione di “orientalismo”, il nostro peccato originale. Ed è giusto ricordare Edward Said come un poliedro, come l’apeirogon, il poliedro a n-facce di cui scrive Colum McCann in uno dei più bei libri usciti sulla questione israeliano-palestinese.

Edward Said, dunque, parlava nella lunga intervista del 1998 di una “immagine senza tempo dell’Oriente”. “Come se – diceva – l’Oriente, a differenza dell’Occidente, non si fosse sviluppato, fosse rimasto sempre uguale”. Un oriente eterno, permanente, insomma, anche nei suoi topos. Come Gaza, appunto, terra di conquista, violenza, dolore, sangue, crudeltà. Ed è proprio questo, per Said, uno dei problemi dell’orientalismo: l’orientalismo “crea un’immagine al di fuori della storia, di qualcosa di tranquillo, immobile ed eterno, che è banalmente contraddetta dai fatti della storia. In un certo senso è una creazione, si potrebbe dire, di un Altro ideale per l’Europa”.

Un Altro, distante da noi, ideale per l’Europa proprio perché è costretto dentro una gabbia dell’immaginario, dentro una costruzione, culturale e politica. Come Gaza è stata costretta, dentro il topos della guerra, della violenza, e dentro una Striscia di 365 chilometri quadrati. Eppure Gaza, nella geografia culturale, economica, sociale dell’intera regione, è sempre stata – nel corso dei millenni – una delle città, dei centri più importanti. Nodali. Il crocevia dei percorsi commerciali, dei cammini, dei passaggi. L’esatto contrario del luogo recluso, blindato di cui è divenuta simbolo dal 1948 a oggi, da quando Gaza è stata rinchiusa nella Striscia. Prima della Striscia, prima del 1948, la regione di Gaza non era solo più grande ed estesa, ma incarnava una vivacità, un’apertura, una rilevanza culturale unica. Era il porto e la terra agricola alle spalle, un po’ com’era Jaffa, il porto da cui, nel 1948, i palestinesi dovettero scappare cacciati dall’embrione dell’esercito israeliano e dirigersi, in molti, proprio verso il porto di Gaza. Porto e terra, commercio e campi. A Gaza, poi, c’era acqua (difficile a crederlo, oggi), e grande produzione agricola, da sempre. C’erano i sicomori, e le palme. E gli ulivi, e le arance.

Gaza è nel meraviglioso tappeto di mosaico che riempie la chiesa bizantina di Santo Stefano, a Umm al Rasas, in Giordania, su un altro asse economico, commerciale, di relazioni nella regione. Terra di passaggi, terra di vie. Gaza è assieme a Gerusalemme e Cesarea, a Nablus e a Sebastia, tra le sette città palestinesi più importanti, assieme ai centri più a oriente, da Philadelphia a Madaba, in una mappa urbana imprescindibile per l’epoca. Gaza, nel mosaico meraviglioso, affascinante di Umm al Rasas, scoperto e curato da padre Michele Piccirillo, è raccontata attraverso i suoi edifici pubblici, ricchi di peso culturale, teologico, artistico. Il teatro, l’agorà. Patria del monachesimo dei primi secoli, di teologi (Procopio, la Scuola di Gaza) che hanno segnato la storia del cristianesimo tout court, e anche di quello orientale, Gaza è il passaggio, la cerniera, il crocevia. Non solo la terra da conquistare, o su cui passare in armi, calpestando la vita con gli zoccoli delle cavallerie.

Persino il cantore dell’anima palestinese, un poeta gigantesco come Mahmoud Darwish, mantiene – se si guarda con occhio superficiale – Gaza all’interno della fortezza, in attesa dell’ennesimo attacco, dell’ennesima guerra. Gaza “città del dolore e del valore”, scrive in uno dei suoi ultimi testi, “In presenza dell’assenza”, contenuto nella Trilogia palestinese pubblicata da Feltrinelli (traduzione di Elisabetta Bartuli). Testo complesso, una vera e propria autoelegia scritta nel 2006, due anni prima di morire. Morto ma mai dimenticato, Darwish racconta sé stesso, racconta di quando finalmente ha visto Gaza, “una fortezza circondata dal mare, dalle palme, dagli invasori, dai sicomori. Una fortezza che non s’arrende mai. Gaza è gloria orgogliosa del proprio nome, ininterrottamente aizzata dal silenzio del mondo davanti al proprio lungo assedio”.

Mahmoud Darwish ricorda il valore del nome, per Gaza, e inserisce, finalmente, dei protagonisti inattesi. O meglio, inattesi per il nostro sguardo, ma perfettamente all’interno della storia palestinese, una storia umana e nonumana assieme. Una storia, in questo senso, paradigmatica per una storia globale. Darwish inserisce le palme, e i sicomori. Le palme, il simbolo di Gaza, disegnate nell’intreccio di fili che compone il ricamo palestinese, tanto definito da essere esso stesso – il ricamo tradizionale, il tatreez – una vera e propria definizione geografica della terra palestinese. E inserisce i sicomori, altro nome antico, antichissimo, sacro perché persino i testi sacri ne riconoscono la presenza, il ruolo, il volume nel mondo.

Più di mille anni fa, per la precisione pochi anni prima dell’anno Mille, c’erano mille sicomori che segnavano, a destra e a sinistra, la strada che poco a nord di Rafah andava sempre verso settentrione, in direzione della città di Gaza. Mille fichi sicomori, enormi, i cui rami lunghi si toccavano. Ed erano talmente ampi, i sicomori, da segnare una strada lunga un paio di miglia.

Più di mille anni fa, come ci ricorda Muhallabi, ovvero Hasan ibn Ahmad al-Muhallabi, storico e viaggiatore, geografo arabo, esisteva una città che si chiamava Gaza. E un altro centro urbano, più piccolo, dal nome a noi, fino a 15 mesi fa, ancora più sconosciuto. Rafah.

I sicomori, che in arabo si chiamano jummaiz, non ci sono più sulla strada antica che da Rafah portava verso Gaza. Da molto tempo, da prima del 7 ottobre, da prima del 1948. I sicomori non ci sono più, e la loro assenza è parte integrante di una storia negata. Una storia in cui il pilastro sul quale costruire la narrazione lungo l’asse del tempo e quello dello spazio è la terra e le sue relazioni, il nonumano di cui l’umano è parte. Nella storia negata, i sicomori descrivono come pochi altri alberi – forse il carrubo, forse l’ulivo, forse, ma a un’altitudine maggiore di quella su cui era, è Gaza, il leccio – la relazione tra la terra e l’umano. Rompono, soprattutto, una narrazione dominante, considerata ormai paradigmatica. Non tanto la narrazione “una terra senza popolo per un popolo senza terra”, costitutiva del sionismo. Quella narrazione ha avuto una sua egemonia, ma poi si è consumata sulla questione israeliano-palestinese, quando è stato evidente a tutti che i popoli erano due, e sulla stessa terra. E che i due nazionalismi non avrebbero fornito alcuna soluzione in dignità e rispetto ai due popoli, palestinese e israeliano.

Quella narrazione, la narrazione di “una terra senza popolo per un popolo senza terra” ne sottende invece un’altra, messa sempre da canto. Questa, sì, una storia negata. È la storia della terra, considerata a seconda dei tempi e delle circostanze il palcoscenico dei nazionalismi, la cartina su cui disegnare confini (vere e proprie ferite, coltellate inferte al suolo), la mappa catastale delle proprietà.

Negata, invece, è la storia della terra e delle sue relazioni. È qui, all’interno di questa storia, che gli umani agiscono in maniera diversa, nella relazione – appunto – con il nonumano. La questione israeliano-palestinese diventa, qui, la cartina di tornasole dei comportamenti, tutti incentrati su una differenza fondamentale. Appartenenza o possesso? Relazione o dominio? Dopo un quarto di secolo di vita trascorso a est e a sud del Mediterraneo, per me la differenza è chiara. I palestinesi dicono di appartenere, di essere parte. Gli israeliani declinano il loro rapporto con la terra come un rapporto di possesso, di proprietà. Omettendo cos’era quella terra, in cui a fiorire da secoli e secoli, prima della concettualizzazione e realizzazione del sionismo, erano nespoli e albicocchi, ulivi e sicomori, carrubi e lecci, e viti, mandorli, noci, e poi orzo e grano, e lenticchie e ceci. E gelsi, certo. Gelsi. Terra già fiorita, non deserto da far fiorire. Annullare questa storia lunga, di alberi e radici, significa possedere la terra e trasformarla perché diventi altro.

È qui, a mio parere, che si impantana anche la soluzione politica della questione israeliano-palestinese che considera la terra marginale, mero palcoscenico oppure, come si è visto a Gaza, su Gaza in questi 15 mesi, una lavagna su cui passare un cancellino per poter poi ridisegnare oggetti, case, villette, colonie, città, forse qualche albero come in un rendering.

I sicomori raccontano proprio la differenza tra appartenenza e possesso. I sicomori, per me il simbolo dell’albero-piazza, sono alberi comuni, pubblici, senza proprietari. Sono piazze, luoghi di raduno, di decisioni, di conversazioni. Sono alberi-ristoro, alberi-rifugio, alberi-ombrello contro il caldo, e alberi-dispensa per chi ha fame. I fichi dei sicomori, frutti che riempiono i rami spessi come tronchi durante tutto l’anno, sono frutti per tutti, ma solo se si mangiano sotto l’albero. Non si raccolgono, non si portano a casa, non si vendono al mercato, non diventano prodotti, commodity. Sono alberi per i viandanti, alberi anche per la preghiera, per la supplica, alberi su cui s’appendono pezzi di tela come ex voto o come fioretti. Sono gli alberi sacri accanto ai luoghi sacri costruiti dagli umani, oppure spesso sono gli edifici sacri a essere costruiti accanto a un sicomoro, che spesso – nella geografia palestinese – si trovava all’ingresso di un paese, di un villaggio.

È in parte così per gli ulivi, per i palestinesi: alberi che precedono gli esseri umani e la loro esistenza individuale, alberi che hanno vita nonumana così lunga da definire genealogie, generazioni, epoche storiche, vite di comunità. In questo contesto, gli esseri umani, come sono i palestinesi, nativi e indigeni, sono elementi che appartengono. Non al paesaggio, ma alla terra e al suo farsi e modificarsi. Gli esseri umani ne sono parte, parte del sistema, se si vuole dell’eco-sistema. La differenza tra appartenenza e proprietà è così profondamente politica da segnare la politica, o l’assenza della politica, di questi quasi 80 anni.

Appartenenza o possesso. La differenza la descrive Sarah Ali, scrittrice, studiosa di letteratura inglese, palestinese di Gaza, ora a Cambridge per il suo phd – appunto – in letteratura inglese, mentre la sua famiglia ha vissuto questi maledetti quindici mesi a Gaza. Alcuni anni fa, una decina di anni fa, tra una guerra e l’altra su Gaza, Sarah Ali ha partecipato a un’antologia di giovani scrittrici e scrittori palestinesi di Gaza, riuniti attorno a Refaat Alareer, poeta, studioso, docente universitario. Una figura iconica, per generazioni di studenti e poi studiosi. Refaat Alareer è stato ucciso nel dicembre del 2023 dalle forze armate israeliane, una delle centinaia di vittime tra docenti e studenti, all’interno di uno scolasticidio che ha completamente cancellato tutte le 11 università di Gaza.

Nel suo racconto Sarah Ali parla degli ulivi di suo padre.

“Che un soldato israeliano possa abbattere 189 alberi di ulivo sulla terra che egli sostiene essere parte della ‘Terra donata da Dio’ è una ‘cosa che non riuscirò mai a capire’. Non ha considerato la possibilità che Dio si possa arrabbiare? Non si è reso conto che quello che stava distruggendo era un albero? Se mai venisse inventato un bulldozer palestinese (lo so!) e mi fosse data la possibilità di trovarmi in un frutteto, ad esempio ad Haifa, non sradicherei mai un albero piantato da un israeliano. Nessun palestinese lo farebbe. Per i palestinesi l’albero è sacro, così come la terra che lo ospita”.

È un racconto costante, continuo, quello sull’appartenenza, ma solo se stimolato. “Non abbiamo bisogno di dirlo, di spiegarlo, è così”, mi hanno detto gli studenti del Master in cooperazione internazionale dell’università di Betlemme quando, qualche mese fa, ho incentrato una parte del mio corso sulla storia raccontata dagli alberi, e cioè su una storia globale di cui gli umani sono solo uno degli elementi. Di certo il più distruttivo e dominante. Ma uno solo degli elementi. L’idea di una storia raccontata dagli alberi, dalla terra, dal nonumano, è stata accolta – lì, a Betlemme – come una pratica normale, per nulla straniante. Anzi, come uno strumento per dare finalmente dignità a una storia biografica, familiare, comunitaria, perfino nazionale. Una storia di relazione continua, lungo gli assi del tempo e dello spazio.

Gli studenti dell’università di Betlemme mi hanno confermato che parlare di sicomori, alberi antichi che non suscitano più quasi memoria in ciascuno di noi, mentre è in corso quello che per molti – studiosi di genocidio, giuristi, associazioni di difesa dei diritti umani – è un genocidio, non è sviare l’attenzione dalla sofferenza indicibile verso qualcosa che è considerato appendice alla vita umana. Alla dimensione umana. E’ esattamente il contrario. Cercare di raccontare una storia lunga e inclusiva, globale non solo in senso geografico ma interspecie, è semmai il modo ormai necessario per riumanizzare ciò che è deumanizzato. Inserire l’umano in una dimensione globale, sistemica – come da sempre è – consente persino di riumanizzare quei pezzi della nostra storia e della nostra cronaca in cui disconosciamo l’umanità e la consideriamo una mera pedina sulla scacchiera del potere. La strada che gli umani hanno inserito tra i mille fichi sicomori, tra Rafah e la città portuale e commerciale di Gaza, testimonia di una storia sistemica e globale. Inserisce, per esempio, i palestinesi nel farsi di una terra ben oltre i miseri confini statuiti e imposti nel 1948. Traccia i percorsi, i raccordi tra terra e umani, tra regioni e mare, tra commerci e alberi. Allarga lo sguardo, e così facendo libera gli umani. Libera soprattutto Gaza da quei 365 chilometri quadrati in cui la storia recente ha rinchiuso una terra ampia, terra di passaggi e raccordi, e dà a oltre due milioni di palestinesi rinchiusi in una prigione a cielo aperto, completamente serrata, la dignità a cui hanno diritto.

Il testo è la trascrizione di una lectio tenuta da Paola Caridi all’Università per Stranieri di Siena il 22 gennaio 2025. Ringraziamo autrice e Ateneo.