Secondo uno stereotipo che ancora sopravvive siamo soliti associare alla fantascienza una visione esterofila ed escapista – di sicuro poco propensa a mettere a fuoco i temi o le urgenze politiche nazionali. Lino Aldani, di cui da poco la collana di culto “Urania” ha proposto una scelta dei migliori racconti, ha saputo indicare, insieme ad altri, una via diversa fatta di impegno e stile.

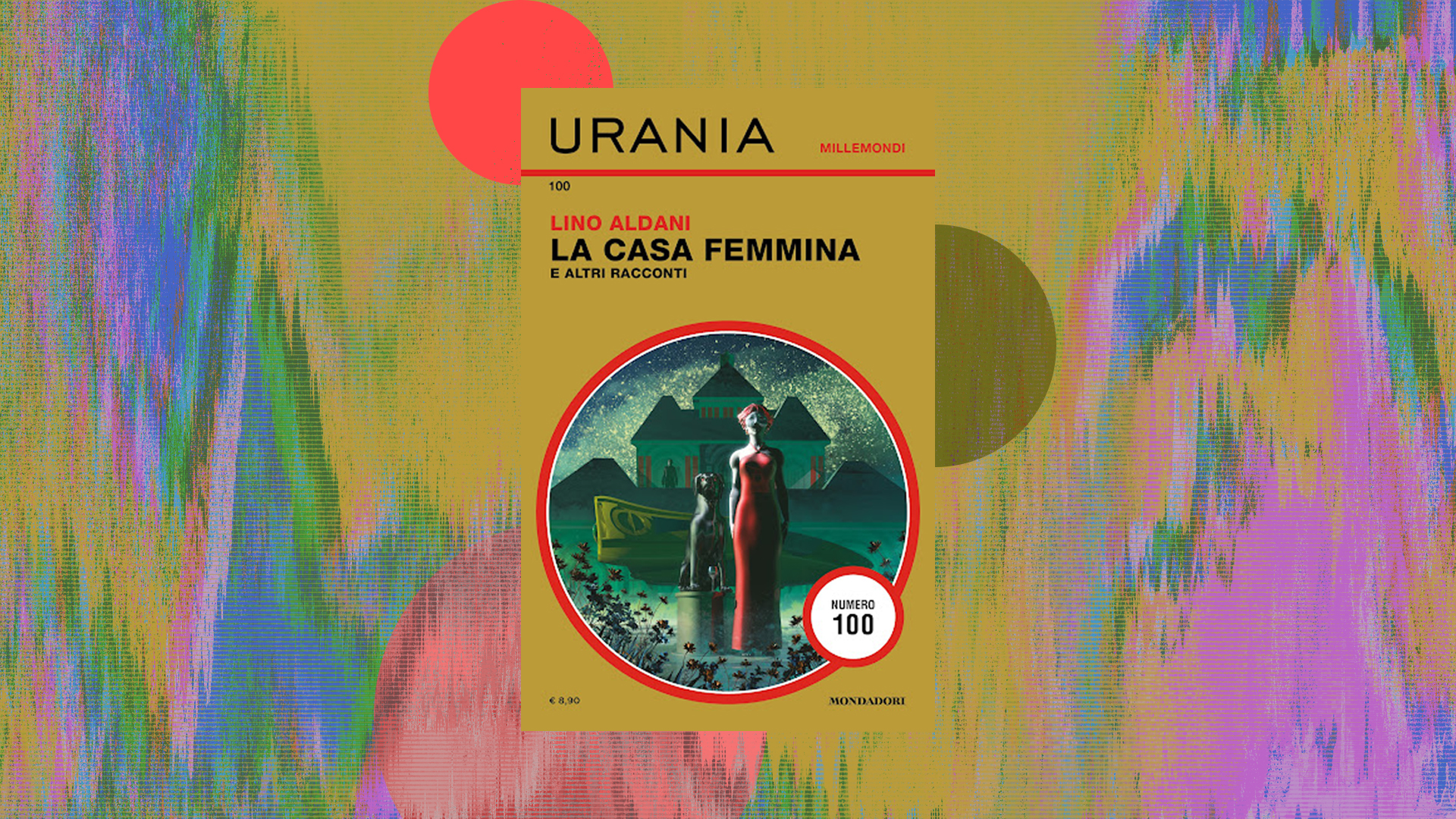

È da poco tornata in edicola e in libreria, per Urania, una selezione dei migliori racconti di Lino Aldani (La casa femmina e altri racconti): il volume compare come centesimo numero di Millemondi, una pietra miliare per la collana che coincide giustamente con la ripubblicazione di quello che può essere considerato uno degli autori di fantascienza più importanti del nostro Novecento. Aldani non era esattamente fuori catalogo, ma le sue opere, pubblicate per l’editore di settore Elara, avevano una distribuzione limitata, ed è dunque auspicabile che la raccolta uraniana avvii l’inizio di una circolazione più ampia di questo scrittore così singolare e, per molti versi, eccezionale.

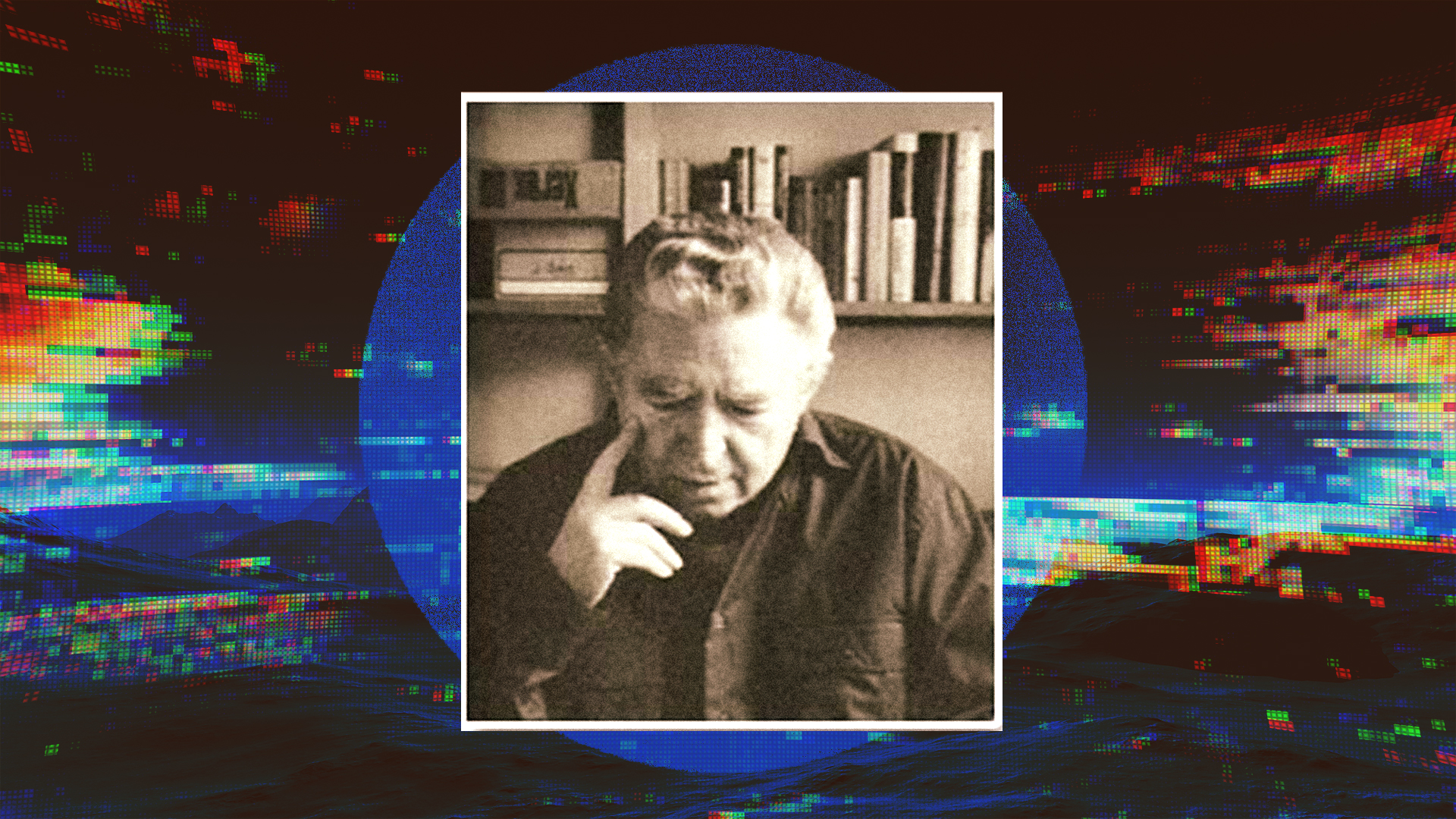

Nato nel 1926 a San Cipriano Po e scomparso nel 2009, matematico di formazione, Aldani ha attraversato da protagonista tutta la storia della fantascienza italiana del Novecento, contribuendovi in qualità di autore, curatore e critico. La sua vicenda editoriale comincia nei primi anni Sessanta in maniera simile a quella di tanti altri autori di quei decenni, sulle pagine della rivista Oltre il cielo, periodico che univa divulgazione di aeronautica e missilistica, con articoli dedicati agli ultimi ritrovati della tecnica americana e sovietica, e racconti fantascientifici. Aldani percepisce che il potenziale della fantascienza va oltre l’intrattenimento e l’argomento tecnologico e avventuroso; si discosta presto dalla corrente principale dell’editoria di fantascienza italiana, quella rappresentata da riviste Urania, Galassia e appunto Oltre il cielo, e nel 1963 fonda, con Massimo Lo Jacono e Giulio Raiola, la rivista Futuro. Prima che la verosimiglianza scientifica, ad Aldani e agli altri autori di Futuro interessa l’essere umano – dunque l’effetto che ipotetiche invenzioni possono avere sui personaggi, la loro reazione ad esse, e gli sviluppi della loro interiorità. I racconti di Aldani sono rivolti verso l’interno e la psiche molto più di quanto non lo siano verso il futuro; e in questa dimensione che è stata definita a torto o a ragione “umanistica” Aldani stesso identificava la specificità della fantascienza italiana.

Anche se avrà vita breve (solo otto numeri tra il 1963 e il 1964, a causa di problemi col distributore), Futuro, in virtù della sua natura fieramente militante, dà un contributo inestimabile alla storia del genere in Italia. Lì trovano spazio alcuni dei principali autori dei decenni successivi, come Gilda Musa e Anna Rinonapoli (ma vi esordisce persino un giovanissimo Giorgio Agamben, e vi collabora saltuariamente Rodolfo Wilcock), mentre la quota di scrittori in traduzione esula dal consueto parterre angloamericano per andare a ripescare letterati come Guillaume Apollinaire o scrittori di area sovietica come il polacco Stanisław Lem. Allo stesso tempo, il gruppo di Futuro cerca di promuovere un’immagine della fantascienza in dialogo con le zone “alte” della letteratura coeva; non a caso, quattro degli otto numeri pubblicati sono corredati da interviste a Giovanni Comisso, Elio Vittorini, Libero Bigiaretti, e Mario Soldati. L’editoriale che apre il primo numero afferma programmaticamente proprio una visione alta, non di semplice intrattenimento, della fantascienza:

Il nostro fondamentale proposito è quello di presentare una science-fiction valida sotto tutti gli aspetti: offrire una narrativa apprezzabile di per sé, prima ancora che per la suspence del suo modulo fantascientifico. Perché sia chiaro una volta per tutte, la science-fiction non è un genere, non è un sottoprodotto della letteratura, ma è letteratura tout court.

Anche dal punto di vista grafico, Futuro si slega dalle chiassose copertine delle riviste concorrenti, affollate di razzi spaziali e dischi volanti, mostri spaventosi e astronaute discinte, in favore di un progetto grafico improntato a una sobria astrattezza: il primo numero della rivista esce con una fantasia geometrica in rosso, nero e bianco, che nulla suggerisce circa il suo contenuto; di fianco al titolo campeggia la silhouette di una testa umana fatta di ingranaggi, quasi una versione tecnologica di un Arcimboldi.

“I racconti di Aldani sono rivolti verso l’interno e la psiche molto più di quanto non lo siano verso il futuro; e in questa dimensione Aldani stesso identificava la specificità della fantascienza italiana”.

Coerentemente con queste prese di posizione, Aldani è stato uno dei primi autori italiani a produrre una tipologia di fantascienza che intendeva smarcarsi dall’imitazione, a tratti pigra e di maniera, della space opera americana di diversi scrittori a lui precedenti (quel tipo di fantascienza avventuroso ed epico ambientato negli spazi interstellari) per prendere di petto alcuni degli snodi culturali, sociali e ambientali più significativi dell’Italia del boom economico. Il confronto tra la produzione di Aldani e certa fantascienza italiana degli anni Cinquanta (quella di Franco Enna o di L.R. Johannis, per esempio) permette di percepire appieno questa distanza.

La fantascienza italiana delle origini è un tipo di produzione che ancora si sente fuori posto nel contesto nazionale, e persino i curatori delle riviste condividono l’impressione che il genere sia semmai cosa da americani, con la conseguenza che molti autori e autrici si firmano con pseudonimi anglofoni (e dunque Ugo Malaguti diventava Hugh Maylon, Roberta Rambelli Robert Rainbell…). Al contrario, Aldani è tra i primi a difendere senza remore la specificità della fantascienza italiana. Con “Domenica romana” (1967), Aldani non si limita a scrivere un racconto distopico con al centro i problemi di sovraffollamento e di traffico paralizzante causati dall’espansione urbana del boom, ma pone la romanità del racconto già nel titolo, a indicare che non c’è contraddizione tra ambientazione italiana e immaginario fantascientifico. Una presa di posizione ben distante dalla celebre battuta di Carlo Fruttero secondo cui un disco volante non potrebbe mica atterrare a Lucca.

In effetti, la parte centrale del lavoro di Aldani è improntata proprio al racconto delle conseguenze nefaste del boom economico italiano. In un romanzo cupo e fieramente atipico come Quando le radici (1977), Aldani racconta un’Italia in cui le campagne sono in fase di progressivo abbandono, e con esse le tradizioni del Paese, in favore di sterminate metropoli sovrappopolate e intasate di droghe e cibi sintetici. Il romanzo segue il tentativo del protagonista, Arno, di trasferirsi da un’invivibile Roma al paesino padano di Pieve Lunga, in cui è facile leggere una versione finzionale della San Cipriano Po di Aldani. Ma Pieve Lunga è popolata solo da vecchi, si accorge presto il protagonista, cocciuti e sempre meno indipendenti, mentre i suoi tentativi di convincere dei coetanei a unirsi a lui cadono nel vuoto. Il fallimento di Arno segnala la mancanza di fiducia, per Aldani, nella possibilità di costruire un’alternativa a quello che per lui era lo sfacelo ambientale, ma prima di tutto culturale, degli anni del boom.

Su questa nota si svolgono anche altri racconti, non meno celebri, di Aldani, come “Trentasette centigradi” (1963), in cui si racconta di un’Italia trasformata in “esculapiocrazia”: i medici hanno preso il potere e, attraverso la Convenzione Medica Generale, impongono ai cittadini norme di prevenzione ossessive, facendo loro subire continui controlli e, qualora non si adeguino ai suoi dettami, multe. Dal momento che, nel mondo immaginato da Aldani, i medici vengono pagati solo quando il paziente è sano, e non quando si ammala, la Convenzione si adopera affinché nessuno possa ammalarsi mai, costringendo i cittadini a girare muniti di termometri e aspirine, maglie della salute e calze di lana, a non fumare e a non bere oltre una certa soglia. Se l’ipotesi da cui muove il racconto è apparentemente comica, tale non è il suo svolgimento, sia perché non c’è nulla di farsesco nell’insofferenza per le imposizioni della burocrazia medica, sia per il finale. Il protagonista, infatti, esce dalla Convenzione per risparmiare e comprarsi una macchina: durante la sua prima gita automobilistica, però, si ferisce con un chiodo arrugginito, si ammala di tetano, e, non potendo curarsi fuori dalla Convenzione, muore.

Vivere nella società contemporanea, per Aldani, sembra essere impossibile; ma ugualmente impossibile è anche la fuga da essa. La distopia di Aldani non offre speranze di redenzione o di ribellione, come sottolineato anche da uno dei suoi racconti più celebri, e forse il meno fantascientifico, “Visita al padre” (1976). Un abitante, di nuovo, di un’Italia industrializzata e urbanizzata si rivolge con rabbia al proprio padre, rappresentante della generazione precedente, ancora contadina e ancorata alle tradizioni e dunque destinata a sparire. La rabbia è motivata dal fatto che il padre non ha saputo dissuaderlo da una vita agiata verso cui prova solo profonda insofferenza: “facendomi studiare”, lo rimprovera il protagonista, “tu credevi di liberarmi, e invece m’hai intrappolato dentro un blocco di quarzo. Non posso andare avanti, non posso tornare indietro, non posso nulla, non posso nemmeno permettermi d’inseguire rimpianti”. Una frase simile che descrive bene lo spaesamento di tanti italiani nei decenni del boom, persi tra le lusinghe del consumismo e il peso di una tradizione che appariva sempre più flebile.

Non si deve fare l’errore di credere, tuttavia, che Aldani abbia scritto solo fantascienza distopica o “sociologica”, interessata al racconto della società di massa e delle sue storture più che alla speculazione tecnologica. Al contrario, in tutto il corso della sua produzione Aldani la alterna a scritti più vicini alla fantascienza classica, con racconti di esplorazioni spaziali (come il notevole “La luna delle venti braccia”, 1960, uno dei suoi primi) e incontri con gli alieni. Proprio di Aldani è uno dei più singolari racconti di quegli anni, “Buonanotte Sofia” (1963), a modo suo quasi un precursore del cyberpunk: nel mondo finzionale del racconto, la popolazione è intrattenuta dagli “onirofilm”, film interattivi che sembrano preconizzare lo sviluppo della realtà virtuale – e l’intero racconto si gioca sull’alternanza di piani di realtà padroneggiata con un estro che segnala le grandi capacità formali di Aldani. Si vede bene, in ogni caso, che anche nelle zone più immaginative della sua produzione Aldani non è mai troppo distante dal racconto di quanto sta accadendo nell’Italia di quegli anni: in questo caso, il pensiero dell’autore è naturalmente rivolto alla crescente industria dell’intrattenimento e allo sviluppo della società dello spettacolo.

“Vivere nella società contemporanea, per Aldani, sembra essere impossibile; ma ugualmente impossibile è anche la fuga da essa”.

In questo senso, con Eclissi 2000 (1979), Aldani firma un romanzo sorprendente, in cui l’espediente narrativo dell’astronave generazionale (quei vascelli interstellari destinati a solcare lo spazio per decenni, al cui interno si avvicendano generazioni di coloni) viene messo al servizio di una critica cupissima dello scontro politico italiano degli anni Settanta. Il romanzo ha per protagonista Vargo, un abitante della Terra Madre, un’astronave diretta verso Proxima Centauri, che comincia a dubitare dello scopo e dell’organizzazione della missione: e che finirà per scoprire che non solo la Terra Madre non è affatto diretta a Proxima Centauri, ma che non è nemmeno un’astronave, bensì un gigantesco bunker antiatomico dove vivono i superstiti di una catastrofe nucleare. Quello del viaggio interstellare è semplicemente uno stratagemma inventato dalla élite che governa l’astronave (i “Bianchi”, casomai occorressero ulteriori indicazioni del sottotesto politico del romanzo) per meglio controllare i ceti inferiori.

Come in Quando le radici, la ribellione di Vargo non assume consistenza collettiva, e si risolve in una sconfitta: convinto che i Bianchi abbiano mentito anche sulle radiazioni, il protagonista si avventura all’esterno, e muore. Come il meglio della produzione di Aldani, Eclissi 2000 non unisce soltanto diverse vene della tradizione fantascientifica (in questo caso, quella interstellare e quella apocalittica), ma le riusa in chiave personale per raccontare, in filigrana, le lotte politiche degli anni di piombo e la profonda mancanza di fiducia, tanto nella classe dirigente dell’epoca quanto nelle sue alternative rivoluzionarie. I paragrafi di apertura del romanzo rendono bene non solo l’atmosfera di claustrofobia e paranoia che lo permea, ma offrono anche la misura della prosa attenta di Aldani, che bilancia un lessico propriamente fantascientifico con incursioni in quello elevato della tradizione:

Intanto bisognerebbe cominciare con la descrizione dell’ambiente, elencare tutta una serie di piccoli particolari, cose di poco conto, anche se ambigue e sfuggenti, e tuttavia dare il senso del chiuso, di un universo a tenuta ermetica, qualcosa di metallico e freddo, dove tutti soggiacciono a leggi dalle finalità imperscrutabili. (…)

Bisognerebbe risalire di altre due generazioni, qualcosa come centoventicinque anni fa, per rintracciare l’avolo nato sulla Terra, il progenitore che ha goduto il sole, l’odore del mare, l’urlo del vento tra gli alberi e le rocce.

Tutto questo per me è solo immagine e fantasma. Per me, di vero e di reale, c’è solo lo scricchiolio sordo dei lunghi corridoi di metallo, il ronzio dei motori atomici, il freddo scostante delle celle e dei cunicoli. Una realtà immutabile, congelata, che intatta consegnerò ai miei figli, e questi ai loro, e così via, così via fino a quando questo irrifiutabile Felice Viaggio non sarà giunto a termine.

Riassumere un percorso lungo e articolato come quello di Aldani non è compito semplice, e del resto il lettore che voglia esplorare in autonomia il suo lavoro ha ora accesso all’antologia di Urania. Oltre a quelle dette finora, Aldani è stato anche molte altre cose: autore di fantasy come Nel segno della luna bianca, con Daniela Piegai (1980); teorico e storico della fantascienza, con un saggio pionieristico come La fantascienza: che cos’è, com’è sorta, dove tende (1962), tra i primi dedicati al genere nel nostro Paese; ma soprattutto un grande animatore culturale, ricordato con affetto e stima da generazioni di autori a lui successivi. Con questo, insieme alla sua opera, Aldani ha plasmato e contribuito a rendere la fantascienza italiana quello che è oggi.