Scrittore ritirato e sfuggente, a tratti misantropo, nell’ultima parte della sua vita Flaiano si invaghì del Canada: un paese che, per le sue “ombre bianche”, era particolarmente adatto all’isolamento.

1.

Mi sarebbe piaciuto scrivere un libro dal titolo Gli ultimi mesi di vita di Ennio Flaiano o Ennio Flaiano nei suoi ultimi mesi di vita. Dico “mi sarebbe piaciuto” perché non credo che riuscirò mai a farlo. Ho altre cose da scrivere, l’idea che ho in testa molto probabilmente non reggerebbe per la durata di un libro, al massimo un saggio di qualche decina di pagine; e anche perché per scrivere un articolo o un libro del genere bisognerebbe passare qualche settimana a Lugano, dove sono conservate le sue carte, e non so se avrò mai il tempo di farlo. E sarebbe stato anche utile, forse necessario, parlare con le persone che lo hanno conosciuto, e ormai queste persone sono quasi tutte morte.

L’idea di mettere insieme un saggio del genere è maturata naturalmente leggendo ciò che ha scritto e ciò che di lui hanno scritto e detto gli altri, ma la scintilla è stata una sua frase contenuta in un’intervista rilasciata appunto poco prima di morire, nell’estate del 1972: “Bisogna vivere un po’ di tempo per giudicare la vita. Sembra banale ma è così. Io ormai ho passato i sessant’anni, e qualcosa ho capito”.

A me pare infatti che questa frase, questo giudizio sulla vita, faccia due metà del mondo molto più di tante altre frasi e giudizi che si possono immaginare. Perché in astratto siamo tutti d’accordo circa il fatto che l’esperienza e la saggezza delle persone mature sono un patrimonio per tutti, ma poi è evidente che in concreto molti non la pensano così, e che il mondo si può dividere con sufficiente precisione tra quelli che credono che la verità stia negli occhi e nella mente dei giovani e quelli che pensano che fino a una certa età non si capisce quasi niente della vita perché si è vissuto troppo poco; tra chi pensa che la civiltà corrompa, spegnendo l’innata bontà degli individui, e quelli che credono, come scrive Philip Larkin, che “più vicino sei alla nascita, peggio sei”. È una distinzione che di solito si compendia nella formula ‘progressisti vs conservatori’, ma basta avere un po’ d’esperienza della vita – ecco, appunto – per sapere che si può benissimo appartenere al primo tipo psicologico detestando il cambiamento (Pasolini) così come si può appartenere al secondo confidando nella forza liberatoria del processo di civilizzazione. E non è neppure un’antitesi tra natura e cultura: si possono amare gli esseri umani non per quello che sono naturalmente ma per quello che – con un po’ di applicazione e molta fortuna – possono diventare.

Di fatto, la maturità, cioè la maturazione intellettuale, consiste soprattutto nel liberarsi dalle false credenze che l’educazione ricevuta in famiglia, a scuola e nell’ambiente in cui ci capita di vivere ci ha gettato addosso come una seconda pelle: sono gli idola tribus di cui diceva Bacone, l’ideologia di Marx. Ciò che Flaiano mi sembra dire in più, rispetto a questi pensatori, è una cosa che non a caso si accorda bene con l’indole dello scrittore, del letterato più che del filosofo: e cioè che in questo processo di liberazione non contano tanto le letture, e neppure davvero la riflessione solitaria, che questo processo si attiva naturalmente con il passare del tempo, che davvero la saggezza può essere figlia dell’età, e c’è speranza anche per chi non passa il suo tempo sui libri. Anzi.

Flaiano dice anche, o suggerisce, un’altra cosa originale, e cioè che il processo che ci rende saggi ha o dovrebbe avere un effetto caratteristico sul modo in cui guardiamo alla vita, e sul modo in cui ne parliamo. Flaiano non è stato certamente il primo intellettuale a dire che i frutti della saggezza vanno comunicati col sorriso e con l’ironia; ma in un ambiente come quello italiano, in cui così spesso si scambia la tromboneria per profondità, e così spesso i tromboni si prendono comicamente sul serio, tanto più nell’età stupidamente ideologica che Flaiano ha attraversato, sorridendo appunto dei preti di ogni foggia e colore, in questo ambiente mi pare che il suo atteggiamento sia stato raro, se non unico, e semmai in armonia con l’atteggiamento di certi scrittori anglosassoni: un moralista caustico e disilluso come Gore Vidal, per dire, o come Henry Louis Mencken.

2.

Nell’estate del 1971, dalla fine di luglio alla fine settembre, Flaiano fece un lungo viaggio in Canada insieme a una piccola troupe della Rai. Tornato in Italia, riprese a lavorare ai tanti progetti aperti. Era uscito da poco Il gioco e il massacro, stava mettendo insieme i pezzi che avrebbero formato Le ombre bianche. Ma nel novembre del 1972 ebbe un secondo infarto, a distanza di due anni dal primo che lo aveva costretto a riposo per settimane ma che gli aveva anche donato, come scrive all’amico Aldo Tassone, un’inattesa lucidità: “storia penosa”, l’infarto appunto, “che ha portato dapprima disordine ora chiarezza nella mia vita”. Solo che stavolta non si riprese. Dopo una decina di giorni d’ospedale ebbe un terzo attacco e il 20 novembre morì. Così, il documentario Oceano Canada, cinque puntate di una quarantina di minuti girate da Andrea Andermann, è stata l’ultima cosa che questo virtuoso del frammento e del nonfinito è riuscito a concludere. A mio avviso è anche una delle sue opere più belle.

Pochi scrittori italiani della sua generazione hanno viaggiato tanto quanto lui, soprattutto nell’ultimo decennio della sua vita, quando la fama di sceneggiatore di Fellini – che non lavorava più con Fellini – faceva sì che lo chiamassero a collaborare registi, sceneggiatori e produttori, soprattutto in Francia e, appunto, in Canada. Nel 1965 ci era andato un paio di volte, prima a febbraio e poi in estate, prima a Noranda poi a Montreal, invitato da Gian Vittorio Baldi e dall’Office National du film du Canada per lavorare a un film che non verrà mai realizzato, Le voyageur. Poi, nuovo soggiorno nel febbraio del 1966: “Sabato prossimo, 12, partirò per il Canada e l’America (S.U.) a finire un odioso lavoro di cinema, vi starò una ventina di giorni, forse un mese, non so” (lettera del 9 febbraio a Dianella Selvatico Estense). E infine questo documentario per la Rai, girato appunto nell’estate del 1971, prodotto tra 1971 e 1972 e mandato in onda all’inizio del 1973, quando lui era già morto.

Pochi hanno viaggiato tanto, ma pochi meno di lui hanno amato viaggiare, almeno se si dà retta ai lamenti che punteggiano i diari e le lettere, specie dopo i cinquant’anni, com’è comprensibile:

Viaggiare? Comincio a sentirne il fastidio: non cambierei d’umore cambiando luogo. I musei, le bellezze artistiche… Allora i buoni alberghi, le trattorie famose! Oh, il guaio dell’albergo, dove bisogna disfare la valigia, e ci si ritrova in un letto sconosciuto con i frivoli giornali e le riviste che abbiamo preso per viltà, per non restare soli. E le trattorie. Tutto bello, piacevole, all’inizio. A metà del pranzo l’incanto è sfumato, non resta che finire presto e andarsene.

È il genere di stanchezza e di disillusione che si avvertono anche nelle sue ultime prove narrative, Oh Bombay! e Melampus, che sono appunto storie amare di espatriati somigliantissimi a lui.

“Pochi hanno viaggiato tanto, ma pochi meno di lui hanno amato viaggiare, almeno se si dà retta ai lamenti che punteggiano i diari e le lettere”.

Il problema è che, com’è ben noto, non amava neppure la stanzialità, non gli piaceva stare a Roma, che pure era la sua città da quand’era ragazzino:

Roma mi respinge. Dappertutto una diffusa volgarità, facce che invecchiano senza grandi vizi, per una accettazione abitudinaria alla vecchiaia, come deve essere in un campo di concentramento […]. Ma Roma, soprattutto, questa città che non mi riguarda assolutamente, che non riuscirò mai a capire, perché non mi piace. Non è una città, un bivacco sulle rovine, aspettando tempi migliori, che non vengono mai.

Lasciare Roma, allora, tornare in Abruzzo, oppure esiliarsi nella casetta di Fregene? Non sarebbe stato possibile, per il lavoro; e non sarebbe bastato. Il fatto è che più invecchiava più gli pesava il rapporto con gli altri (“Mi piacerebbe essere un vulcanologo o un etruscologo, vivere tra le tombe etrusche o sui vulcani, con uno stipendio modesto, senza conoscere niente di quel che conosco e che non posso fare a meno di disprezzare”: lettera a Giambattista Vicari, 20 gennaio 1956), specie se questi altri erano italiani. E la famiglia non era una consolazione. Il suo bisogno di solitudine aveva consumato il rapporto con la moglie; amava teneramente la figlia disabile, ma la sua disabilità – come potrebbe essere diversamente – lo riempiva d’angoscia.

Ma più di Roma, più del lavoro ingrato di sceneggiatore, più dell’infelicità domestica, lo tormentava l’idiozia circostante. Ci sono quelli che la notano e si divertono a vivisezionarla, come Arbasino o Fruttero & Lucentini o la sua quasi coetanea Camilla Cederna; ci sono quelli che reagiscono con rabbie apocalittiche, come Ceronetti, uno dei suoi corrispondenti degli ultimi anni. In Flaiano, l’assedio dell’idiozia generava piuttosto una disarmata afflizione. Possibile che fossero tutti così scemi? Possibile. Forse l’unico posto che gli andasse a genio, dopo i cinquant’anni, era la Svizzera: linda, ordinata, sottopopolata, il paradiso del misantropo. Il 31 dicembre del 1971 parte per Montreux solo per evitare di essere assordato dai botti di capodanno. Non ci sono taxi, un amico si offre di portare i Flaiano alla stazione. Non ci sono facchini, un abusivo gli spilla una cifra esorbitante per portare le valigie al treno. È pomeriggio, ma il concerto degli spari è già cominciato. Partono, passano la notte di Capodanno in treno. “Alle undici della mattina dopo arriviamo a Montreux […]. La città è deserta. Un sole pallido sfiora la nebbia del lago. Cigni, anatre e gabbiani lungo la riva. Passeggio tranquillo”.

3.

La canzone che fa da sigla a Oceano Canada è Avalanche, una delle canzoni più belle di Leonard Cohen, già allora gloria canadese che però nel 1971 in Italia non conosceva quasi nessuno. Adesso anche Cohen è morto, e la sua faccia gigantesca sorride dal muro di un condominio di venti piani di Montreal, tra il Museo delle Belle Arti e la nuova sede della Concordia University. Lo sfondo della sigla è fisso: ombre nere su fondo bianco nelle quali, allargandosi l’inquadratura, si riconosce un branco di bovini sorvegliati da un cowboy a cavallo. Dai titoli di testa e di coda molto scarni, in tutto sei o sette nomi di collaboratori, non si capisce chi l’abbia realizzata, ma pur nella sua semplicità questa sigla è alto artigianato, e prepara benissimo al tono e al sentimento dominanti nel documentario: gli ampi spazi deserti, la forza della natura, la piccolezza degli esseri umani, la lentezza. Non si riesce a capire neanche chi ha curato il commento musicale delle varie puntate ma, chiunque sia stato, anche lui sapeva il fatto suo: a parte Avalanche e Teachers di Cohen, ci sono Where Do the Children Play? di Cat Stevens, Rhymes and Reasons di John Denver, Me and Bobby McGee di Kris Kristofferson e Janis Joplin, ma con arrangiamento country e – splendida finezza, nella puntata dedicata agli Inuit canadesi – Little Wheel Spin and Spin della nativa americana Buffy Sainte-Marie (un paio d’anni prima era uscito il suo disco più famoso, Illuminations).

Dopo la sigla arriva lui. Basso, tarchiato, baffoni come non se ne vedono più, se non sotto il naso degli eccentrici. Porta bene i suoi 61 anni. Si trova nella Gaspésie, la regione che costeggia il lungo estuario del fiume San Lorenzo, nel punto in cui il fiume diventa Oceano Atlantico. Si chiama – dice la voce simpatica, un po’ trascinata di Flaiano – Capo delle Rose, perché “il primo europeo che lo superò, Jacques Cartier, vide che vi fiorivano delle strane piccole rose settentrionali. Su questi scogli hanno fatto naufragio decine e decine di navi”. A sud-ovest c’è il Québec, la cittadina di Nicolet, fucina di seminaristi e preti cattolici, poi il capoluogo della regione Quebec City, o Ville de Québec, a seconda. (A elencare regioni e città si fa in fretta ma, apro questa piccola parentesi personale, il fatto è che il Canada è davvero molto grande. Per saperlo non è strettamente necessario andarci, basta l’atlante DeAgostini. Ma neppure l’atlante è sufficiente quando, com’è il mio caso, non si è bravi coi numeri o si è distratti, e si fatica a mettere a fuoco la scala delle distanze, cioè il rapporto tra la mappa del territorio e il territorio medesimo. Bref, sbarcato a Quebec City mi figuro di “fare un giro” nella Gaspésie “sulle tracce di Flaiano”, e anziché affittare una macchina mi butto sugli autobus, come farebbe Alessandro Di Battista, per avere un contatto autentico con la gente del posto, e se non con gli ultimi coi penultimi, perché qui in autobus tra città e città ci vanno solo i bambini o i vecchi o gli incapienti. Solo che le distanze sono, appunto, continentali, e per spostarsi di un pollice sulla cartina ci vogliono giornate intere, e alla fine l’autobus ti scarica in un parcheggio in mezzo al niente, a cinque chilometri dall’agognato lungofiume. E insomma alla fine nel mio viaggio “sulle tracce di Flaiano” vedo quasi soltanto alberi).

“Più di Roma, più del lavoro ingrato di sceneggiatore, più dell’infelicità domestica, lo tormentava l’idiozia circostante. […] Possibile che fossero tutti così scemi?”.

A Québec città Flaiano alloggia allo Château Frontenac, il vecchio albergo costruito dalla Canadian Pacific sulla linea della ferrovia, oggi un cinque stelle molto lussuoso. Dalla finestra della sua stanza avrà visto la città enorme e deserta, verdissima, le ciminiere sullo sfondo, il lungofiume coperto dai capannoni del porto. Non era un fan dell’arte contemporanea (dal Diario notturno: “Rapida visita alla Quadriennale. La buona volontà sostituisce spesso l’ingegno. I giovani hanno quasi tutti il coraggio delle opinioni altrui. Nella maggior parte, non hanno niente da dire ma lo dicono lo stesso e corrono avanti per non restare indietro, fastidiosamente, come i cani nelle passeggiate”); perciò è probabile che, se fosse stato vivo nell’autunno 2022, quando ho rifatto un pezzetto del suo tragitto canadese, non avrebbe apprezzato granché le bizzarrie e la politically-correctness della mostra America al Musée des Beaux Arts. Invece avrebbe molto riso, al Musée de la Civilisation affacciato sul San Lorenzo, vedendo una bella mostra dedicata alla merda, Oh Shit!, frutto come si dice della sinergia tra storici dei costumi e ingegneri-biologi: un occhio al passato (come, dove si defecava) e uno al futuro (che faremo di tutta questa merda quando saremo dieci miliardi? Ma già adesso che siamo otto).

Dopo i grandi spazi della Gaspésie e del Québec, la concitazione delle grandi città, Montreal e Toronto.

A Montreal, in mezzo a Rue Sainte-Catherine, col sigaro in bocca, Flaiano snocciola statistiche su etnie e religioni, abbacinato dal famoso melting pot:

Su cento passanti che incontro, le statistiche mi dicono che 46 sono protestanti, 45 cattolici, 3 ortodossi, 3 ebrei, 1 feticista, 1 buddista e 2 agnostici. Questo Paese ha 9 milioni di anglosassoni, 6 di francesi, 1 milione di tedeschi, mezzo milioni di ucraini, 600mila italiani, altri 600mila olandesi e altrettanti scandinavi, 400mila polacchi, 200mila ebrei, quasi altrettanti russi e 1 milione di altri europei. Aggiungetevi 100mila cinesi, e poi 200mila indiani, che assieme ai 20mila esquimesi sono i canadesi da sempre, forse gli unici canadesi.

Per verificare come funziona questa società così mescolata va a vedere le scuole di lingua per gli immigrati (deliziose riprese di interni con i deliziosi vestiti degli anni Sessanta e Settanta, le acconciature, gli arredi ufficio, i telefoni in bachelite), poi naturalmente focus sulle comunità italiane, l’abruzzese in particolare.

A Montreal c’è la chiesa di Notre-Dame de la Défense con affreschi raffiguranti, in mezzo a Cristo e ai santi, anche i quadrumviri e il Duce (si era all’indomani dei Patti lateranensi). A Toronto, visita all’Ontario Science Center, un museo della scienza super-moderno in cui i visitatori possono interagire, toccare, sperimentare, passando “da un banco all’altro spinti solo dal loro estro” (Flaiano si fa strada tra i bambini e cerca di aprire una cassaforte, ma non ci riesce, e la sua reazione sconsolata mi fa capire, finalmente, anzi mi fa vedere a chi assomiglia, nel corpo e nei gesti: ma certo, l’ispettore Clouseau!). Dopo il museo, visita alla stazione radio CHIN dell’immigrato lucano che ce l’ha fatta, Johnny Lombardi; intervista a Lombardi, reduce della Normandia e del Belgio, che alla fine presenta a Flaiano il padre arrivato lì bambino alla fine dell’Ottocento da Pisticci. Analfabeta, “una volta guardava le pecore”. Adesso ha 87 anni, tace ma sembra felice mentre il figlio gli prende affettuosamente la guancia tra le dita. In sottofondo si annuncia una prossima festa italiana con Nicola Di Bari e i Vagabondi, la compagnia di Nino Taranto, Otello Profazio, “le scalpitanti sorelle Kim”. Poi s’intravede una delle speaker, qualcuno nello studio fa il nome di Luciana Marchionne: che dev’essere proprio la sorella di Sergio (erano emigrati a Toronto nel 1966, lei era del 1943, morirà prestissimo, nel 1980).

Uno però non guarda un documentario sul Canada per vedere le città, e Flaiano non era lì per questo. Il Canada, annota, è “grande trentaquattro volte l’Italia con poco più di un terzo dei suoi abitanti […]. Fuori delle grandi città la solitudine può essere la condizione normale, la chiave dell’esistenza”. Forse è anche per questo che, dopo i mesi inconcludenti che ci aveva passato nel 1965, ha deciso di tornarci: perché a un certo punto la solitudine era diventata la chiave della sua esistenza. “Vado – scrive ad Andrea Emo nel luglio del 1970 – verso una specie di solitudine scandinava, evitando di leggere i giornali, sforzandomi di credermi uno straniero: in modo da trovare non dico piacevole ma anche stimolante il mio soggiorno in questo paese caratteristico” (il «paese caratteristico» naturalmente è l’Italia non il Canada). Perciò non è strano che le parti più belle di questo documentario siano quelle in cui il Canada offre al viaggiatore qualcosa di simile a questa stimolante “solitudine scandinava”: non la concitazione ma la calma, non le città ma i villaggi, non le scene di gruppo (una particolarmente crudele: la hall di un albergone per villeggianti sul lago Lewis piena di pensionate wasp riprese in primissimo piano, le facce grinzose, grigie, cattive) ma le interminabili, lentissime conversazioni con i canadesi che vivono nel freddo e nell’isolamento delle Grandi Pianure. Andermann, se è lui a girare, ha poi un modo semplice ed efficace di fare le interviste: primi piani sempre, lunghi indugi sulle facce anche quando gli intervistati non parlano, i tempi dilatatissimi che la televisione di una volta concedeva.

Flaiano era attratto dalle vite diverse dalla sua, soprattutto dalle vite più semplici, con meno scelte a disposizione: e specie negli ultimi anni avvertiva un malessere che lo portava a immaginare alternative, anche quando raccontava storie inventate (non sono a loro modo esperimenti di fuga, Oh Bombay! e Melampus?). In Canada non serve nemmeno inventare, basta allontanarsi dalle città per incontrare gente la cui esistenza – c’è sempre un verso di Larkin che fissa l’essenziale – “viene chiarificata dalla solitudine”.

A Cardston, una di quelle cittadine dell’Alberta nate attorno ai silos di grano, va a trovare “un amico conosciuto sei anni fa”, cioè durante il soggiorno del 1965, il cowboy mormone Wallace (a Cardston c’è uno dei tre templi mormoni americani: “un altro è a Salt Lake City, e l’altro non so”: prima di internet si poteva anche non sapere, e non curarsene, e dirlo). Lui e la moglie hanno fatto la luna di miele a cavallo, in mezzo a orsi, cervi, bisonti: “poi andammo ad abitare in una piccola casa accanto a un fiume. Lì sono nati cinque figli”. E qui minuti e minuti di Wallace che doma il cavallo, in groppa al cavallo, a cavallo con i figli; e minuti e minuti di niente, solo silenzio e paesaggi, e alla fine Avalanche di Cohen che accompagna il cowboy Wallace al galoppo accanto al treno che riporta Flaiano e la troupe in qualche città.

Da Montreal, la troupe parte di notte in aereo per la foce del fiume McKenzie: passeranno il ferragosto tra gli Inuit, nel villaggio di Tuktoyaktuk. C’è un vecchio cacciatore nomade che gli fa da guida e spiega com’è cambiata la vita da quand’era ragazzo: “Mi chiamo Jimmy Walkie, e sono nato nomade in qualche posto nell’Artico”. Ora non è più nomade, non va più a caccia per mesi da solo nella tundra; ha una casetta in muratura, otto figli, la moglie lavora in un laboratorio di pellicce come tutte le donne del villaggio, le provviste le comprano all’emporio: “Il divertimento di tutti i bambini e guardare i grandi che fanno le spese”. Sullo sfondo s’intravedono i radar di una base NATO, si sta decidendo se autorizzare o no la costruzione di un oleodotto. È chiaro che Flaiano ha sotto gli occhi la rapida fine di un mondo. Ci vuole un’immagine di sintesi, un emblema, ed ecco che spunta una bambina. Laverne ha undici anni, è orfana e di lì a poche ore partirà per andare «a sud», a studiare in un collegio.

“Perché sei venuta a trovarci?”.

“Perché ne avevo voglia”.

“Soltanto per questo?”.

“Mmm”.

La conversazione continua, prima in cucina poi all’aperto, tra le tombe di un minuscolo cimitero. Chi si è ammazzato con l’alcool, chi si è sparato, chi è morto a dieci anni congelato perché l’hanno lasciato all’aperto per distrazione. “Qui – dice Laverne arrampicandosi sulle croci – c’è mia nonna. Vivevo con lei sino a tre mesi fa, quando è morta. Il missionario dice che è andata in cielo, io dico che sta qui, ho visto quando l’hanno seppellita”. Altra tomba, altra croce: “E qui c’è il mio fratellino morto a tre anni perché aveva mangiato un fiore di plastica. Come questo”.

Il testo di Oceano Canada si può leggere nel volume degli Scritti postumi pubblicato da Bompiani una ventina d’anni fa, ma nella trascrizione non c’è tutto quello che dicono gli intervistati, e naturalmente il resoconto di Flaiano non riesce a restituire, sulla carta, le inflessioni di voci tanto diverse: nel caso di Laverne, in particolare, la lettura non rende l’idea della tenerezza e insieme della forza di queste immagini, bisogna vederle. E la stessa considerazione vale per le battute che chiudono la quinta e ultima puntata del documentario, pronunciate di fronte alle cascate del Niagara. Flaiano fa una barchetta con un foglio di appunti mezzo scritto, ci mette un sassolino dentro perché navighi meglio e conclude: “Niagara. Gli irochesi lo chiamavano Onguiaahra, che vuol dire Tuono divino. Ogni secondo rovescia sei milioni e 180mila litri d’acqua. Lo si può guardare per ore, affascinati, leggermente increduli. E come succede a molti, tentati di buttarcisi dentro”.

4.

Il Canada gli era piaciuto? Era stato contento di fare quel viaggio così lungo e faticoso? E perché aveva accettato di farlo? La vedova Rosetta Rota ha detto in un’intervista che “lui in quel periodo ha fatto questo errore tremendo di andare in Canada […]. Questo film Oceano Canada, che è stupendo… Però il viaggio in Canada gli ha fatto molto male alla salute” (si ascolta in rete sul canale Rai Play Sound: Speciale Ennio Flaiano).

La mia opinione, come ho accennato, è che il paesaggio del Canada sia stato in singolare sintonia con la sua condizione psicologica di quel periodo, e che vi abbia trovato una specie di consolazione. Gli ultimi anni della sua vita sono stati pieni di progetti, la gran parte non portati a compimento. Come capita alle persone di una certa età, vedeva un po’ dappertutto i segni della decadenza. Era addolorato per la piega che aveva preso il cinema, per la morte delle riviste serie come “Il Mondo” e “Tempo presente”, o per la loro volgare politicizzazione; detestava Roma (“Si perde tempo, e in luoghi perduti”), gli italiani, i botti di capodanno, il clan di “Nuovi Argomenti”. Trovava quasi tutti infrequentabili. Il 6 ottobre 1971 scrive a Nicola Chiaromonte:

Caro Chiaromonte, il tuo biglietto mi ha fatto molto piacere – trovato di ritorno dal Canada. Grazie. Sei una di quelle rare persone, forse la sola, il cui giudizio vale, per me. La tua solitudine è la mia: due solitudini fanno già un baluardo. Ti abbraccio e seguitiamo pure a non vederci se così devono andare le cose.

I suoi articoli e le sue lettere prendono un tono serenamente sconsolato, come se gli anni gli avessero portato, insieme all’infarto, una superiore saggezza. Forse non è un caso che in Oh Bombay! ricorra tanto spesso, sia sulle labbra del protagonista sia su quelle del narratore, il nome dello scrittore serenamente sconsolato per antonomasia: “Sto leggendo Cecov […]. No, ma pensavo proprio a Cecov […]. Parlarono di Cecov, l’ansia di Adamante sembrava placarsi […]. Avrei incontrato Anna Baccani due settimane dopo nella sala del Teatro Valle, a una diurna del Giardino dei ciliegi […]. Tutto Cecov le dava questa sensazione di una sua insopportabile sconfitta personale, il rigurgito di un mondo dove le villeggiature finiscono con un suicidio, e gli alberi vengono tagliati”.

Il Canada deve avergli trasmesso l’idea, deve avergli fatto pensare alla possibilità di un modo di vita civilissimo ma allo stesso tempo non nemico della natura, delle inclinazioni naturali, e non alienato. “Oscuri presentimenti di noia – scrive in Melampus – vengono provocati dall’affannarsi degli altri; e questo ormai ci rende impossibile la frequentazione di una qualsiasi società che non sia naturale, o che almeno non sia fino al collo nei nostri stessi dubbi e disgusti”.

È probabile che il Canada, o perlomeno il concetto del Canada si avvicinasse a questa società ideale. L’Italia di allora, come la chiama Parise nel suo reportage dal Giappone, era il Paese della politica; forse anche per reazione, nelle quattro ore e più di Oceano Canada non viene mai menzionato il nome di un ministro, di un sindaco. Non si parla neppure di sport, di star del cinema o della TV. Si ha l’impressione di un mondo più gentile e di una comunicazione più aderente alla realtà: si parla della vita delle persone normali, non delle vite eccezionali. Nessuna persona famosa, neppure tra gli intervistati, al massimo celebrità locali un po’ buffe: il tizio della TV di Noranda che fa qualsiasi cosa, dai talk-show alle previsioni del tempo, il boss italo-canadese della piccola radio di Toronto.

“Flaiano era attratto dalle vite diverse dalla sua, soprattutto dalle vite più semplici, con meno scelte a disposizione”.

Certamente gli piacque la scarsa densità della popolazione: è un aspetto dei paesi nordici che dà sempre sollievo al viaggiatore che si avventura in quelle regioni. Visita una delle più desolate aree del Canada, l’Abitibi, e annota con compiacimento che lì “la vita ha ancora un grado di semplicità e di spirito di frontiera”. Come accade spesso alle persone molto civili, avvertiva con particolare forza il disagio della civiltà. Sempre in Melampus Flaiano racconta di questa “Giuseppina o Enrichetta”, donna di servizio in casa di un italiano a New York. Presentatasi al funerale di uno zio semi-sconosciuto, Giuseppina si comporta come ci si comportava una volta nei villaggi del Sud Italia, “si mette in ginocchio, prega, piange, risuscita il fasto meridionale di lagrime davanti alla morte”. Gli altri invitati mantengono il contegno discreto e compassato che hanno appreso nel loro apprendistato americano; ma uno di loro viene sedotto proprio dalla naturalità di Giuseppina, dal suo legame con emozioni e posture arcaiche. La riaccompagna a casa: “tra quindici giorni – conclude Flaiano – si sposeranno”.

La repressione ha un costo, come sapeva Freud: e viene sempre il momento (a una certa età, ma in modo intermittente ad ogni età) in cui i repressi si domandano se la cosa giusta da fare non consista proprio nel rifiutarsi di pagarlo. Venti pagine dopo l’aneddoto su Giuseppina, il protagonista di Melampus prospetta una liberazione simile, l’oblio di sé in una specie di regressione alla natura:

“Senti, Liza Baldwin, mi fai un bambino?”. Seria, a bassa voce, sorpresa: “Adesso?” ha risposto. “No, no, intendevo un bambino in generale”. “Uno?”. Ha cominciato ad alzare la voce. “Che significa uno? Bisognerebbe farne sei o sette, come una volta, seriamente”. “Sachant les faire, come Clara d’Ellébeuse”. E lei, esaltandosi: “Uno? Ma otto, dieci, da non ricordare quanti sono, da sbagliare i nomi, tanti che girano per casa, sotto i letti, sui tavoli, che mangiano, scappano, rincorrono i gatti, e poi tutti insieme a letto. La confusione, il caldo, la sicurezza di essere tutti insieme, mentre fuori piove… vedi?”. Ha teso il braccio verso la finestra. Una pioggia improvvisa, dei tuoni lontani, il vero annunzio dell’estate che torna. Non ho risposto. La confusione, la degradazione, la vita accettata come una cosa da lasciare agli alti! La morte infiorata e con il teschio di zucchero, tutti analfabeti! È questa la soluzione?

Naturalmente la soluzione non è questa; e non è nemmeno buttarsi nelle cascate del Niagara. Sono pensieri che vengono, a cinquant’anni, soprattutto se si è avuta una vita complicata come l’ha avuta Flaiano. Del resto, negli scritti degli ultimi anni l’opzione del ritorno al naturale, al primitivo, è presentata sempre in maniera sottilmente derisoria:

Era stata nel Siam in viaggio di nozze due anni prima – scrive nella Penultima cena – e così parlammo del Siam. Fu felice che anch’io conoscessi quel lontano paese. Lei, avrebbe voluto esserci nata. Disse: “Vorrei essere una di quelle ragazze che la mattina, nel mercato sul fiume, girano col loro sandolino dove friggono quei loro cosini di pesce e li vendono ai barcaioli”. “Oh, Domizia, che stai dicendo” esclamai “tu leggi nei miei pensieri…”.

Però lui la tentazione della fuga l’ha assecondata con più fermezza e, se così si può dire, con più serietà di certi suoi colleghi scrittori che, raggiunta una certa fama, e reclutati dai giornali, si sono messi a scrivere di paesi lontani intravisti dal finestrino del treno o della macchina, finendo per parlare più che altro di sé stessi. Se si vuole, pur nella diversità, l’atteggiamento di Flaiano ricorda semmai quello di Giuseppe Berto, che a un certo punto della sua vita si stanca di Roma, degli intellettuali romani, della famiglia, e si compra una casa a Capo Vaticano, anzi se la costruisce con le sue mani, e va a viverci per buona parte dell’anno. Flaiano aveva trovato un esilio più domestico: la casetta a Fregene; e poi il residence romano. Ma il vero volontario esilio, in un momento così delicato della sua vita, fu il Canada, i due mesi trascorsi in Canada.

Nella premessa alle Lettere a Lilli (Milano, Archinto 1986) Giuliano Briganti scrive che “di conoscere più intimamente Flaiano mi accadde solo nel corso dei suoi ultimi anni, cioè verso il Settanta, e il pensiero di aver mancato l’occasione di una più lunga amicizia è ancora per me causa di profondo rimpianto”. A giudicare dall’epistolario è stato un rammarico di molti: non averlo conosciuto o, avendolo conosciuto, averlo potuto frequentare soltanto di rado, e per poco tempo. Il suo leopardiano vizio dell’absence ne faceva un ospite raro, e anche per questo ambìto. Leonardo Sciascia è uno di quelli che non fecero in tempo a incontrarlo: “Rimpiango di non averlo conosciuto”, scrive in Nero su nero:

Benché avessimo un grande comune amico: Maccari, nel cui studio di via del Leoncino sempre ci sbagliavamo di poco, ad incontrarci. “C’è stato Flaiano”, mi diceva a volte Maccari; oppure: “Flaiano verrà nel pomeriggio”, quando io nel pomeriggio dovevo partire. Dieci giorni fa, incontrando Maccari a Mazzarò, subito gli ho detto che avevo sperato fosse venuto con Flaiano. “È in una delle Americhe, non ricordo quale”, mi rispose Maccari. Forse scherzava, forse davvero Flaiano era andato in una delle Americhe. In questo nostro paese quant’è difficile incontrare le persone che veramente si stimano e si ammirano; e quanto facile, fino all’esasperazione, incontrare invece quelle che profondamente disistimiamo.

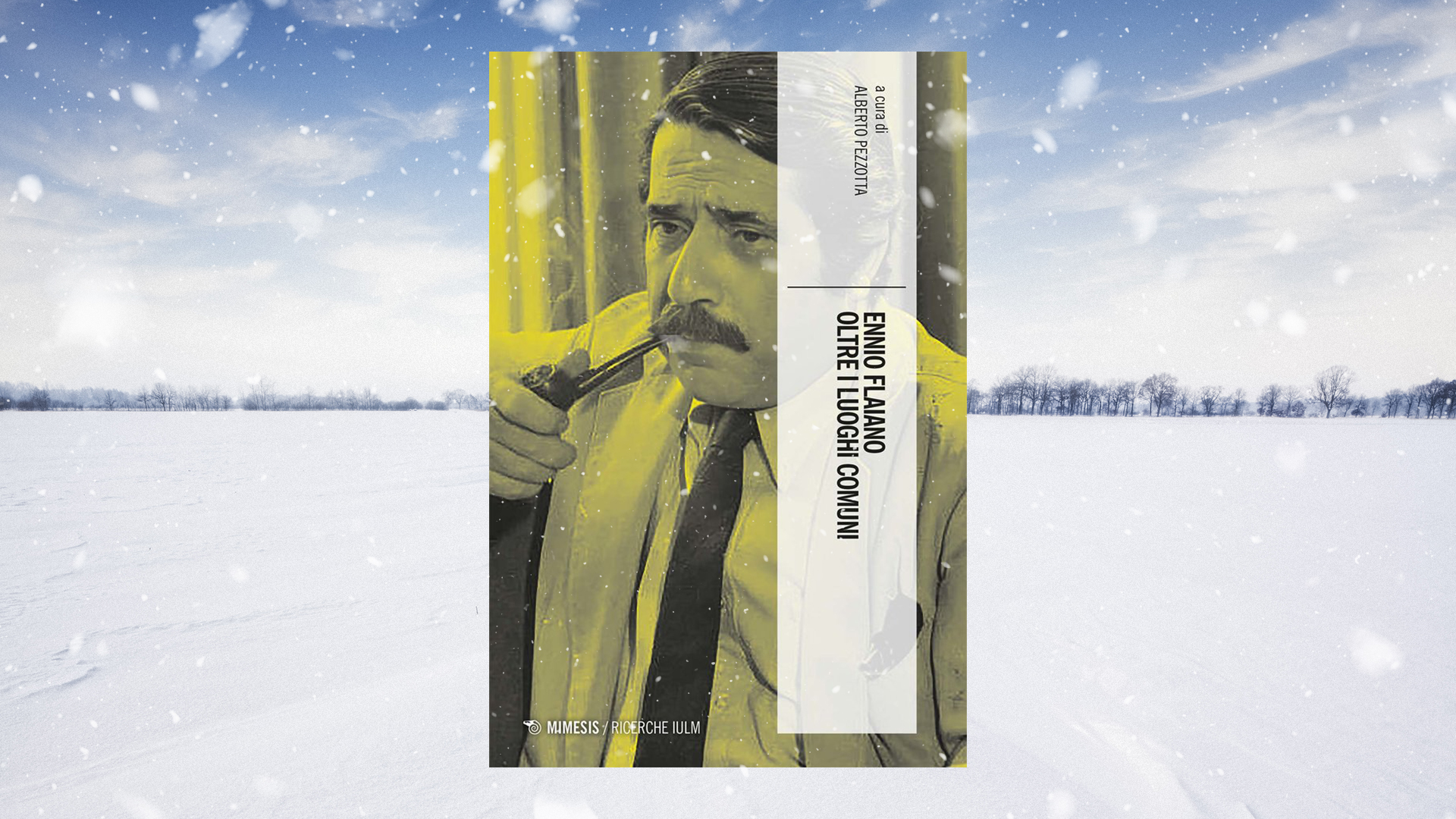

Questo estratto, col titolo Dopo il disordine, la chiarezza, fa parte del libro “Ennio Flaiano oltre i luoghi comuni” a cura di Alberto Pezzotta e pubblicato da Mimesis Edizioni. Ringraziamo curatore, editore e autore per la gentile concessione.