Benedetta Fallucchi

Vivere nel buio e provare a raccontarlo

13 Dicembre 2024

Cosa significa smettere di vedere? E quanto ha in comune con la paura del buio che caratterizza l'infanzia? Una riflessione sul sopraggiungere della cecità, a partire da "La scomparsa dei colori" di Luigi Manconi

Quando è l’ora di andare a dormire, A., il più piccolo dei miei due figli, recalcitra, procrastina, accatasta scuse e inderogabili compiti da svolgere. Quando infine arriva, ineluttabile, il momento di infilarsi sotto le coperte, impugna una torcia e la direziona come un faro nell’intercapedine morbida in cui deve insinuarsi, tra il materasso e il lenzuolo, per accertarsi che non ci sia nessuna minaccia. Quindi mi chiede di lasciare la luce accesa nel corridoio, almeno finché non si è addormentato.

Con questo rituale in tasca, ogni notte spero di essermi guadagnata un sonno indisturbato. Ma quasi sempre, a metà del riposo della casa, A. si alza, prende in mano la stessa torcia con cui aveva esplorato le profondità del suo letto, la trasforma nella sonda di uno speleologo e si avventura fuori della sua camera in cerca di un rifugio. Il suo fascio di luce dopo poco varca la soglia della mia stanza e sveglia anche me. Non senza conseguenze.

“Di cosa hai paura?”, ho provato a interrogarlo al mattino, con maggiore lucidità, “del buio?”

“No. Ho paura di quello che il buio nasconde”, mi ha detto.

“E come la affrontiamo?”, ho chiesto meno lucidamente dopo l’ennesima nottataccia.

“Non posso stare da solo”.

A. mi ha spiegato che cessa di avere paura del buio quando sente la vicinanza di altri intorno a sé – io, il padre o il fratello siamo intercambiabili. Il cane, che pure avevo proposto come soluzione, non basta: A. mi dice con nettezza che deve avere vicino qualcuno in grado di parlare, di articolare delle frasi di conforto, di rispondere alle sue richieste. La leccatina alla cieca del cane non è sufficiente. Forse, mi dico, potrei provare a bussare sul muro, a instaurare quel dialogo in morse che calmava il narratore della Recherche nel suo albergo a Balbec quando la nonna batteva per tre volte sulla parete che divideva le rispettive stanze per fargli intendere: sono qui vicino, solo dall’altra parte, non c’è nulla da temere. Ma anche questo metodo vedrebbe il mio riposo compromesso.

“A. mi ha spiegato che cessa di avere paura del buio quando sente la vicinanza di altri intorno a sé – io, il padre o il fratello siamo intercambiabili. Il cane, che pure avevo proposto come soluzione, non basta”.

Devo fare un notevole sforzo per immedesimarmi in A.: io riesco a dormire solo sigillata nel buio. Perseguo un progetto di oscurità totale: combatto indiscreti led presenti nella stanza e fastidiose rifrazioni di lampioni stradali che filtrano dalle persiane. Desidero che il sonno sia non solo impregnato di buio (un’amica dell’adolescenza mi prendeva in giro dicendo che mancavano solo le offerte votive per la mia discesa agli inferi notturna), ma anche fuori dal tempo: il display della sveglia è voltato verso il muro in modo tale che, se mi sveglio di notte e malauguratamente devo accendere la luce, l’occhio non si imbatta nell’orario. È evidentemente una chimera, come lo è la brama di sonno perfetto di qualunque dormitore imperfetto.

Non è sempre stato così, sono stata anche io una bambina impaurita dal buio, finché non ho fatto amicizia con esso come il protagonista del libro illustrato Ettore e il buio (ah, sì, ho provato anche questa lettura con A., senza risultati).

Pensandoci, però, mi accorgo che sto semplificando: la mia è un’amicizia opportunistica e “a ore”: il buio mi serve per dormire ma nel resto del tempo agogno la visione più nitida possibile. Anche gli adulti, in definitiva, hanno paura del buio. Quante volte è capitato di chiedere o di chiederci: quale è, tra i cinque sensi, quello che hai più paura di perdere? Secondo un recente studio inglese, a questa domanda l’88% delle persone risponde, poco sorprendentemente, “La vista”. A confermare il fatto che “preferiamo” la vista agli altri sensi è anche uno studio del 2015 diretto dal Max Planck Institute, secondo cui, mettendo a confronto 13 lingue diverse, emerge che nei parlanti c’è una preminenza di descrizioni di carattere visuale rispetto a quelle legate alle altre percezioni sensoriali.

Insomma, inizio a pensare che, per comprendere la paura di mio figlio, devo uscire dalla rigidità dello schema giorno/notte e veglia/sonno. Piuttosto rimettere al centro la nozione ancestrale di buio, con il suo carico di mistero e di contiguità con la morte. Ed è così che, in un attimo, sono con A. sul bordo del precipizio: già pronta a interpretare la perdita di qualche decimo di vista per via dell’età come l’anticamera della dissoluzione, già terrorizzata dalla sensazione di un corpo privo di affacci sul mondo, ripiegato in se stesso, abbozzolato. Non è del ritrarsi della luce che A. ha paura, ma del nostro scomparire insieme a essa. Per questo motivo ha bisogno degli altri: solo l’altro è colui che può certificare il suo esistere.

Mi pare ora di intravedere una possibile affinità tra la paura del buio dei bambini e quella degli adulti di perdere la vista – cosa diversa dal non averla mai posseduta. I racconti di chi ha davvero varcato quella soglia, trasformandosi in cieco, magari in età adulta e dopo un bel pezzo di vita da vedente, mi aiutano a sostanziarla.

È un attraversamento che ha gli attributi del concreto, del tangibile, poiché il corpo deve ridisegnare lo spazio intorno senza più il sussidio degli occhi, e dunque affidarsi agli altri sensi: al tatto e all’udito, primariamente.

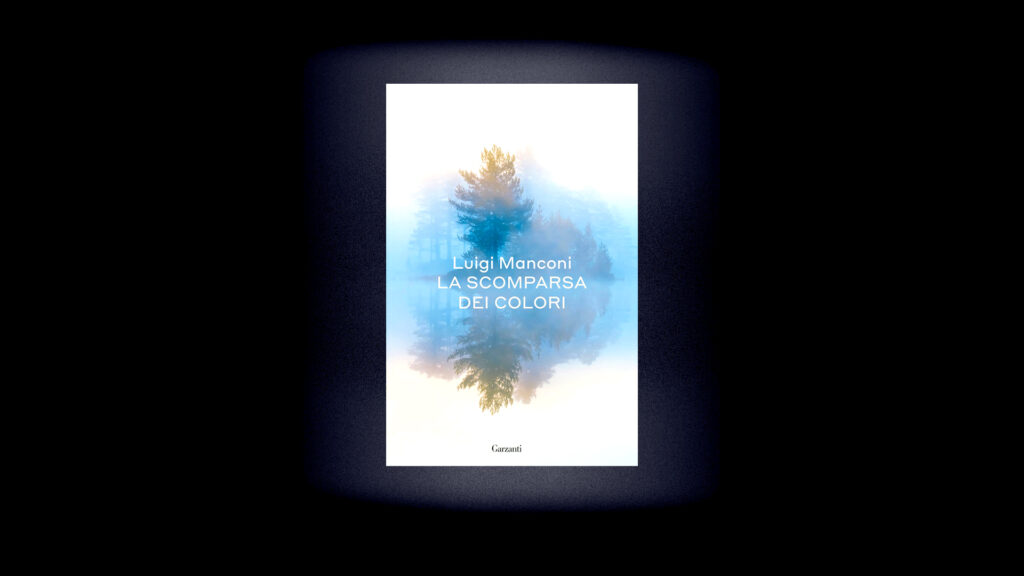

Nel memoir sul sopraggiungere della sua cecità, La scomparsa dei colori, in questi giorni in libreria per Garzanti, Luigi Manconi si sofferma spesso sulla descrizione dei movimenti compiuti dalle mani cercando di afferrare ciò che c’è intorno. Gli stessi termini sembrano acquisire una natura diversa se pronunciati – vissuti – da un cieco o da un vedente. Prendiamo brancolare: chi vede usa l’espressione “brancolare nel buio” senza sentirla davvero, ma, scrive Manconi, “per il cieco brancolare nel buio è condizione abituale; e quel verbo esprime tale condizione in modo quasi onomatopeico. Brancolare contiene quel br iniziale che richiama i brividi di freddo o di paura e un atteggiamento inquieto e tentennante: movimenti insicuri, tentativi abborracciati, goffaggine dei gesti. La rappresentazione più efficace di quel brancolare è la mano che si muove nel vuoto, alla ricerca di un appiglio, di un riferimento, di una pietra di paragone, di un punto di appoggio, di un’altra mano che non si trova o che tende a sfuggire. E tutto ciò avviene nel buio: in uno spazio completamente vuoto che non offre né riparo, né sostegno, né soccorso”. Altre espressioni diventano più vivide: brancicare, abbrancare, andare a tastoni, andare a tentoni; tutte hanno un carico inevitabile di impaccio che, ancora, ci riporta indietro alle sensazioni dell’infanzia, ai bambini che imparano a camminare cadendo e riprovando.

Manconi, sociologo e politico di lungo corso, ha anche un lungo passato da ipovedente a causa di un glaucoma e di altre patologie agli occhi: solo nel 2023, racconta, è diventato completamente cieco. Ma la scomparsa della vista non lo ha condotto al buio: “La cecità, per me, non si manifesta attraverso il colore che si è soliti attribuire all’oscurità totale: il nero, appunto. Nero carbone o nero antracite o nero seppia o nero zolfo o nero non so cos’altro. Davanti a me, o meglio: tra me e ciò che mi circonda, non c’è una uniforme cappa buia; e il paesaggio che intuisco – cose, luoghi, persone – non assume le tonalità del nero. E mi viene da ringraziare il cielo di non trovarmi immerso in un calamaio di compatta cupezza. Come ho già detto, la cecità non è nera. È lattiginosa, a tratti caliginosa. E, talvolta, rivela sprazzi perfino luminescenti. È come se il mondo, pur spento e precipitato nelle tenebre, volesse a tutti i costi mostrare una qualche strenua varietà”.

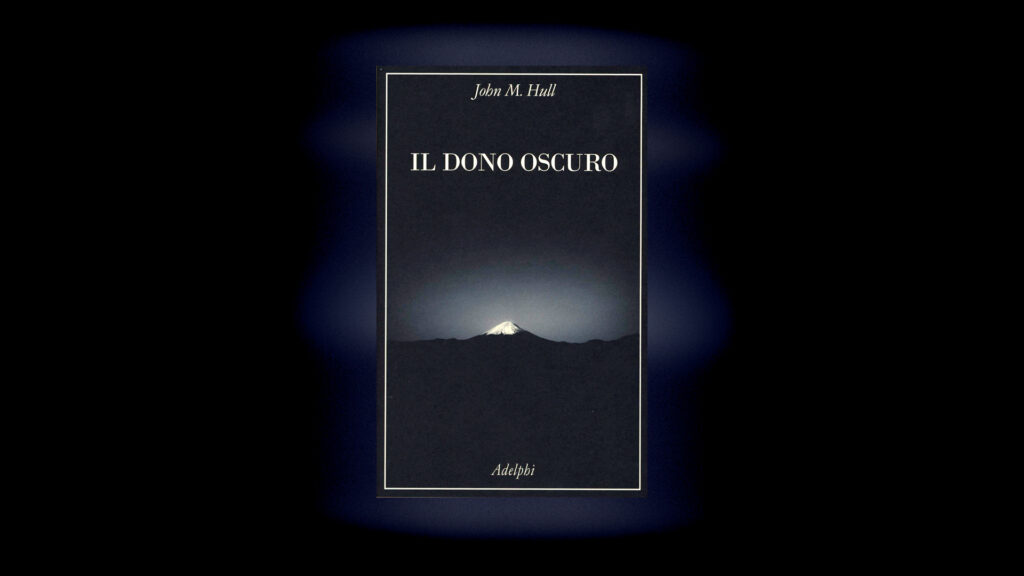

Diverso il caso di John M. Hull, professore di teologia australiano che documentò la transizione nel buio, iniziata a soli 45 anni quando il distacco della retina dell’unico occhio ancora funzionante lo rese cieco. Nel 1983 annotava: “Negli ultimi mesi ho smesso del tutto di percepire la luce. Ora non vedo davvero più niente. Non distinguo il giorno dalla notte. Posso guardare fisso il sole senza avvertire il minimo bagliore”. Parte da lì il suo diario, Il dono oscuro (uscito in Italia per Adelphi cinque anni fa ma pubblicato per la prima volta negli anni Novanta): una raccolta di frammenti che, come osservò Oliver Sacks, rappresentano un inedito viaggio nelle lande della cecità, in grado di dar conto di cosa significa il vissuto quotidiano di un cieco: di come cioè la progressiva sparizione dell’occhio esterno coincida con la scomparsa dell’“occhio interno”, ovvero di tutto ciò che riguarda l’elaborazione della vista operata dalla mente.

I resoconti di Manconi e Hull conducono il lettore Nel paese dei ciechi, come recitava il titolo del romanzo di H. G. Wells. Nella storia di Wells, però, il racconto avveniva per tramite di un vedente: Núñez, una guida alpina precipitata in una valle remota delle Ande abitata da una comunità di ciechi strutturata e autosufficiente (e che non concepisce neppure l’idea della vista: quando Núñez proclama a gran voce il suo status di vedente, gli vengono attribuiti dei limiti mentali, lo chiamano selvaggio). Nei libri di Manconi e Hull, la prospettiva è interna, è – pun intended – “dal punto di vista dei ciechi” (ma il nodo cruciale è sempre la difficoltà di comprensione e integrazione tra vedenti e non vedenti, quale che sia l’altro minoritario).

Le cecità di Hull e di Manconi differiscono l’una dall’altra ma in entrambe si percepisce una specie di eco della vulnerabilità infantile al cospetto del buio.

Luci sfocate e buio fitto, dunque. L’esplorazione di Manconi è frammentaria e ondivaga, a tratti ci si trova a procedere tra le pagine provando la medesima incertezza e irrequietudine di chi scrive; mentre il passo di Hull è forse più rigoroso e conciliato – benché in entrambi i casi non ci sia alcuna volontà consolatoria.

I due libri offrono una sorta di “vocabolario” della cecità a uso dei vedenti, incapaci di immaginare, anche attraverso la lingua, le esperienze altrui. Hull osserva quanto spesso ricorrano nel parlato espressioni che rimandano al vedere (“Allora ci vediamo”; “Non capisco il tuo punto di vista”; “che bello vederti”) a riprova del fatto che l’universo di riferimento è sempre quello dei vedenti. Uno strappo si apre quando è il non vedente a usare in senso metaforico tali espressioni, allora la gente scherza: “John, non intendi in senso letterale, vero?”.

E poi, la mappatura del corpo di chi ha smesso di vedere: un corpo esposto allo sguardo altrui ma ormai incapace di guardare. Tanto che si può scivolare nel paradosso di pensarsi invisibili. Il cieco da una parte vive una specie di smaterializzazione, dall’altra esperisce una relazione diversa con il proprio corpo.

Il volto, tanto per cominciare. Il proprio e quello altrui: i lineamenti che si sono conosciuti per anni, i difetti di cui ci si è vergognati: tutto tende progressivamente a sparire. Manconi si rende conto che gli restano poche informazioni: “Cosa ricordo e so io della mia faccia? Due cose: la canizie dei miei capelli, da tempo incondizionatamente bianchi, e le dimensioni del mio naso”.

I visi un tempo noti che affievoliscono nel ricordo; quelli mai intravisti perché la cecità era già presente quando ci si è incontrati: una cesura sempre presente tra il prima e il dopo, e particolarmente dolorosa per quanto riguarda il rapporto con i figli. Hull riflette lungamente su questo aspetto; racconta delle strategie di accudimento dei bambini piccoli, delle frustrazioni provate quando la cecità impedisce la condivisione – per esempio nei giochi, o nelle situazioni di festa come il Natale – ma anche della stupefacente capacità di adattamento dei bambini stessi.

“I visi un tempo noti che affievoliscono nel ricordo; quelli mai intravisti perché la cecità era già presente quando ci si è incontrati: una cesura sempre presente tra il prima e il dopo, e particolarmente dolorosa per quanto riguarda il rapporto con i figli”.

Tutti e due gli autori parlano della tentazione di coprirsi il viso parlando con gli altri. Hull vorrebbe nasconderlo con le mani, avvolgerlo come in una maschera; si chiede che significato abbia tutto ciò, come sia in rapporto con la perdita della rappresentazione di sé: “Se io non ho accesso alla tua faccia perché tu dovresti avere accesso alla mia? Sono in lutto per la perdita della mia faccia? Cerco con le mani una conferma al fatto che ho una faccia?”. Anche Manconi sottolinea questa sensazione di fragilità legata alla faccia, che lo porta a ritrarsi per “evitare che la mia faccia sia lo spigolo più esterno e più suscettibile di essere colpito o di scontrarsi con altri spigoli, altre sporgenze, altri corpi contundenti”.

Dai volti scompaiono anche i sorrisi, con tutto quello che ne consegue: a che serve sorridere per un cieco? Come fai a sapere se l’altro ti sorride e a rispondergli sorridendo?

Poi le mani: per Manconi, le mani sono “il terminale fragile della mia soggettività di non vedente e il rudimentale radar del mio attraversamento del mondo”. Le mani impugnano il bastone da non vedente – nel caso di Hull, che lo ritiene nel tempo uno “strumento di percezione sensoriale” – o tastano in giro per chi quel bastone non vuole afferrarlo.

Si parla di parti del corpo meno scontate, come la tibia o il gomito: non potendo anticipare con lo sguardo ciò che accade intorno, tutta la superficie del proprio sé si confronta con lo spazio, con superfici più o meno appuntite: ecco che la tibia, dice Manconi, rivela tutte le guerre quotidiane combattute con gli spigoli dei comò, le sponde dei letti, i cassetti rimasti aperti. Prendere il gomito dell’accompagnatore di turno, allora, serve a non sentirsi totalmente in balia degli altri.

Per il vedente che è diventato cieco, al pari del bambino che identifica il buio con una minaccia ben peggiore della notte, l’assenza di visibilità impiomba il corpo, come se un enorme coperchio sepolcrale venisse calato dall’alto. Il mondo si spegne: le sensazioni si attutiscono senza la sollecitazione della vista: vale per un panorama, per i tratti fisici inconoscibili degli altri, per il cibo, per molte delle attività che rendono vivace l’esistenza di un vedente.

A volte, tuttavia, l’assenza di vista funge da amplificatore delle percezioni degli altri sensi: Hull racconta il significato nuovo e sorprendente del fenomeno della pioggia. Improvvisamente le gocce che cadono, e il loro diverso battere sulle superfici – sul tetto, sul prato, sul canale di scolo, sull’asfalto – ricostruiscono il mondo circostante, come se lo disegnassero. In maniera affine, Manconi, che ammette di esser stato sempre refrattario all’empatia con il paesaggio anche da vedente, parla di una scoperta speciale: quella della sensazione del primo sole della stagione (specificamente quello della primavera romana), che già inizia a scaldare pur nello scorrere di residue correnti fredde. Il sole, scrive, è diventato un “sentimento del corpo”.

Un ruolo centrale, come accennato, lo rivestono però le voci e il calore delle persone care: quando ci si sente incapsulati nel buio il conforto arriva primariamente da lì. Ma non bisogna commettere l’errore di pensare al cieco come a un bambino in preda al pavor nocturnus. Si tratta di qualcuno che ricerca la massima indipendenza seppur in un regime di complessiva fragilità.

Invece, accade che il cieco venga infantilizzato, trattato come un essere debole o, peggio, come un ingombro. Perché altrimenti parlare di lui in terza persona? “Chi porta Luigi?”, si chiedono le persone intorno quando è il momento di salire in auto. Lo stesso per Hull, che rivendica il suo essere lì tra di loro anche se non li vede.

Manconi osserva: “Essere gestito da altri significa non essere autogestito: non essere libero. È questione che sfugge a tanti di coloro che hanno a che fare con una persona cieca (o con altra disabilità). E il nodo è delicatissimo, perché tanto maggiore è la sollecitudine nei confronti del cieco, tanto più invadente può risultare la volontà di controllarne i movimenti, per gestirli in sua vece”. Manconi a più riprese torna sull’ambiguità della dinamica dipendenza-indipendenza per un cieco. Anche a chi come lui ha sempre tenuto in massima considerazione l’autodeterminazione dell’individuo non sfuggono certe sfumature di piacevolezza della dipendenza. Essa implica un cambiamento nelle relazioni; scrive, ad esempio: “La dipendenza dagli altri – per farmi indicare il nome di una via o per farmi versare lo zucchero nel cappuccino – fatalmente mi avvicina agli altri: una prossimità fisica e psicologica che non può lasciare inalterati i rapporti che, con quelle stesse persone, coltivavo in precedenza”. Ma quella dipendenza può essere perniciosa quando le persone si prendono delle libertà che mai si prenderebbero con un vedente, o quando pregiudicano quel residuo di indipendenza che resta fondamentale per il cieco.

I resoconti di Hull e di Manconi aiutano a colmare lo scarto che inevitabilmente esiste tra ciechi e vedenti. Le due parti, infatti, non condividono la stessa realtà. I ciechi non vedono più le cose dei vedenti – possono solo fare appello ai ricordi e all’immaginazione – e i vedenti non sanno né capiscono come fanno esperienza del mondo i non vedenti. Non è ciò che avviene anche tra adulti e bambini, i primi guidati dall’esperienza e i secondi da supposizioni?

Anche io e A., pur vivendo nella stessa casa, abitiamo universi differenti, e quasi sempre falliamo nel tentativo di comunicarli l’uno all’altra in maniera efficace. Tuttavia ricorriamo, tra imbarazzi e goffaggine, al linguaggio. Che, certo, non cura la cecità né salva dal terrore dell’oblio, ma di sicuro offre amicizia e condivisione: non a caso, per Hull come per Manconi, la frequentazione delle parole costituisce una fonte inesauribile di piacere e di benessere (Hull, che scrive in un’epoca pre-digitale, costruisce archivi di audiocassette; Manconi è un appassionato di audiolibri). Perché forse solo le parole possono consentire la compresenza di chi non c’è o non si vede; la simultanea manutenzione del buio e della luce che non è data né ai vedenti né ai ciechi.

Benedetta Fallucchi

Benedetta Fallucchi è giornalista, scrittrice e lavora nella sede di corrispondenza romana del maggiore tra i quotidiani giapponesi. Il suo primo libro è L’oro è giallo (Hacca, 2023).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati