Vittime, rivali, frustrate. Eppure Suze Rotolo e Joan Baez erano tutt'altro.

“Il circo? Racconti un sacco di cazzate!”, dice Joan Baez a Bob Dylan in una scena di A Complete Unknown di James Mangold. “Chi sei? Come ti chiami? Dov’è la tua famiglia?”, gli urla Sylvie Russo/Suze Rotolo in un’altra. L’addetto stampa della Columbia, incaricato di scrivere il suo profilo per la casa discografica, gli aveva chiesto le stesse cose. “Odiavo quel genere di domande”, commenta Dylan nell’autobiografia Chronicles (Feltrinelli, 2005), così risponde a vanvera: viene dall’Illinois, ha fatto una decina di lavori, tra cui guidare un camion e lavorare come edile. Famiglia? Non ne ho idea, morti da tempo, mi hanno cacciato da casa.

Non si va a vedere un film su Bob Dylan per sapere La Verità su Bob Dylan. Per quello ci sono i documentari, e a volte nemmeno quelli, visto che in Rolling Thunder Revue Martin Scorsese è suo lieto complice nel mischiare realtà e finzione. A distanza di anni appare sempre più convincente la soluzione di Todd Haynes di farlo interpretare da attori diversi (tra cui una donna e un afroamericano, Cate Blanchett e Marcus Carl Franklin) nel suo film del 2007.

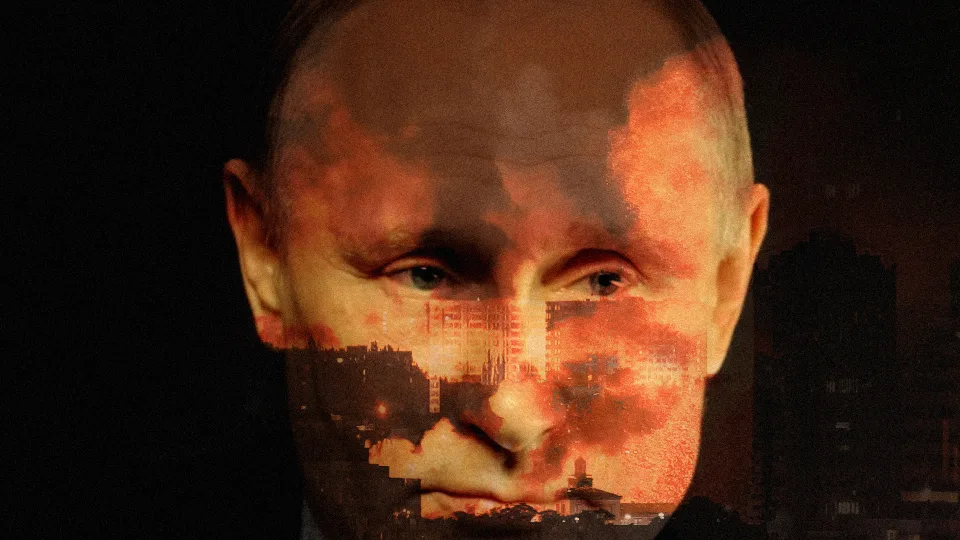

I’m Not There, A Complete Unknown: Dylan sta nella negazione, nell’elusività rispetto a generi e ruoli, nel rifiutare le definizioni: “Leggenda, Icona, Enigma (Buddha in Abiti Europei era la mia preferita)”, scrive nell’autobiografia. La verità su Bob Dylan la sa solo Bob Dylan, e forse nemmeno più lui, perché la memoria inganna, le storie si moltiplicano, si sovrappongono, prendono vita propria e diventa difficile distinguere il vero dal falso.

Se si vuole un Dylan-vérité, c’è il documentario Dont look back di D.A. Pennebaker, girato con una camera a spalla durante il tour solista del ’65 in Inghilterra. Ma nel montaggio Pennebaker ci fa vedere quello che vuole: a un certo punto Joan Baez sparisce e non si sa che fine fa, resta una boy band, uno spogliatoio tutto maschile. Tra le outtake del girato c’è un meraviglioso duetto improvvisato tra Joan Baez e Marianne Faithfull in As tears go by – quanta bellezza e bravura in una sola stanza – alla corte di Bob, che batte a macchina imperturbabile (cosa sta scrivendo poi? Tarantula!) anziché smettere di fare qualsiasi cosa e ascoltarle incantato.

Il regista James Mangold ha scritto una frase che in A complete unknown fa pronunciare a Bob/Timothée Chalamet: “La gente dimentica il passato e si ricorda solo quello che gli pare”. In conferenza stampa, aggiunge: “I fatti sono ovvi, non mi interessava scrivere una pagina di Wikipedia, ma rendere il tono, la sensazione, le vibrazioni del momento storico”. Per molti versi, Mangold ha fatto sua la poetica dylaniana di dire quello che ti pare, e inventare il resto.

“L’unica verità sulla terra è che non c’è verità”, scrive Dylan nelle Chronicles, e bisogna dargli ragione: la verità spesso è sopravvalutata. Ma oggi che il fact checking è in declino e ognuno crede a quello che preferisce, a dispetto di ogni evidenza del contrario, non è ancora più ironico che Dylan fosse (suo malgrado?) il Vate di un’epoca (gli anni Sessanta) che dell’autenticità faceva un valore fondamentale? “I understand sincerity”, gli aveva detto John Hammond, boss e talent scout della Columbia, ma si riferiva alla musica, all’autenticità del folk, i motivi per cui lo mise sotto contratto. Per la fidanzata Suze è un conflitto di valori: non si possono cantare canzoni folk e di protesta, impegnate, con un’identità falsa. Capisco con gli altri, ma con me?, gli chiede. È un tradimento, e non sarà l’unico.

Andare a vedere un film su Bob Dylan pone piuttosto la questione di confrontare quanto il film del regista combaci con il film che abbiamo girato nella nostra testa, costruito con anni di ascolti, libri, articoli, documentari, film, video. Non gli somiglia per niente, dice il critico cinematografico Alberto Crespi, fan di Dylan ma non di Timothée Chalamet. Chi avresti preso tu? Nessuno!, risponde tuonando (il film in realtà gli è piaciuto abbastanza).

In effetti Chalamet è alto e ha sempre dei bei capelli, Dylan no. Al progetto l’attore e produttore ha lavorato per cinque anni (merito, è il caso di dire, della pandemia e dello sciopero degli attori di Hollywood), così ha avuto tempo di imparare a suonare la chitarra e cantare in modo egregio (tutte le take sono live) come Monica Barbaro (alle prese con la voce cristallina da soprano di Joan Baez) ed Edward Norton/Pete Seeger con il banjo.

“Andare a vedere un film su Bob Dylan pone la questione di confrontare quanto il film del regista combaci con il film che abbiamo girato nella nostra testa, costruito con anni di ascolti, libri, articoli, documentari, film, video”.

La verità è che Timothée Chalamet è mostruosamente bravo. Il personaggio di Dylan gli calza a pennello – la strafottenza, soprattutto – ma anche l’estrema giovinezza del ventenne che arriva a New York in pieno inverno, accolto con uno schiaffo in faccia dal vento gelido, con i vestiti che ha addosso e una chitarra, lo sguardo stanco e diffidente, ma fiducioso. Un merito del film è farci capire quanto giovane fosse all’epoca: abituati a considerarlo un’entità praticamente atemporale – Dylan c’è da sempre nel nostro orizzonte culturale – è come se fosse stato sempre “Bob Dylan”, arrivato già bell’e pronto. Nel 1961 invece era solo un ragazzo imberbe, con le guance paffute, che in un batter d’occhio da anonimo suonatore di armonica per i bluesmen nei locali del Greenwich Village diventa il portavoce di una generazione, di una nazione, dei movimenti giovanili del pianeta. La fama lo risucchia con il peso e la violenza di un buco nero. Dylan accusa il colpo e, se non può schivarlo, se lo scrolla di dosso come può. Avete presente Piece of me di Britney Spears? La reificazione della popstar sbranata dal desiderio famelico del pubblico? A Newport, Ronnie Gilbert dei Weavers presenta Dylan dicendo: “Eccolo… prendetelo, lo conoscete, è vostro”. “Elvis non era mai stato presentato così”, commenta nel suo libro Dylan, il quale, appena fuori del lasso temporale del film (1961-65), si sarebbe confrontato con uno stalker che frugava nella sua spazzatura, si impossessava dei suoi scarti e li rivendeva.

Nel film di Mangold, New York è viva, brulicante, sporca. I giovani ci credono veramente, per questo affollano i folk club e le sale da concerto. Come spiega Edward Norton in un’intervista, il film racconta il cristallizzarsi di un momento intorno a un artista, le collisioni tra le persone che contribuiscono a creare una fase delicata in cui l’arte, la gioventù e la cultura degli Stati Uniti erano impegnate a far progredire la causa umana. Tutto intrecciato in modo così stretto, in quel breve lasso di tempo, che le influenze sono reciproche, in un’epoca in cui gli artisti avevano un peso sulla società, e un’intera generazione trovava voce attraverso una persona incredibilmente giovane. Citando ancora le Chronicles: “L’America stava cambiando. Avevo un senso del mio destino e cavalcavo quei cambiamenti”.

Cos’è che manca, allora, in A Complete Unknown? Le protagoniste femminili, i cui ruoli sono scritti in modo sorprendentemente piatto, senza l’attenzione e il rispetto che oggi si vorrebbero dare per scontati, in un film che guarda con orgoglio a un decennio cruciale per i diritti civili, un altro paese rispetto agli USA di oggi. Il ridimensionamento delle figure femminili coinvolge anche Odetta, monumento del folk, personaggio imprescindibile per l’epoca e per Dylan, che nel film non ha voce.

Tradite, incerte, arrabbiate, scaricate dall’ambizione e dal cinismo di Dylan: il modo di ritrarre le donne nelle dinamiche di coppia rispecchia il binomio vittima-abusatore, importante nel discorso contemporaneo, e in effetti sta avendo il merito di renderle delle eroine per la Gen Z. Sui social c’è molta identificazione e si esprime viva solidarietà per Baez. Come gliela vendevi altrimenti la storia di un folksinger del secolo scorso ai ventenni di oggi?

“Cos’è che manca, allora, in ‘A Complete Unknown’? Le protagoniste femminili, i cui ruoli sono scritti in modo sorprendentemente piatto”.

Joan Baez e Sylvie Russo/Suze Rotolo (e anche Toshi, la moglie di Seeger) hanno volti da Madonne addolorate che spesso lanciano a Dylan sguardi di rimprovero e sdegno – sad eyed ladies of the lowlands – e si ritrovano nel ruolo stereotipato delle rivali che non sono mai state: Baez giocava in un’altra categoria, Rotolo lascia Dylan quando capisce che il successo gliel’ha già portato via, rapito dal circo itinerante in cui la fama lo scaraventa.

Nel film compare Bette Davis in uno spezzone di Now, Voyager (in italiano Perdutamente tua, con buona pace di Walt Whitman), film del 1942, storia di liberazione e autodeterminazione di una giovane donna, che culmina con la scelta del sacrificio di sé e di una forma di felicità che comporta una dolorosa rinuncia. Una storia più moderna di quanto si possa pensare dalla trama, un endorsement del valore della psicoterapia, di un modello di famiglia alternativa e dello spirito di sacrificio a cui la nazione era chiamata in tempo di guerra.

La prima parte (l’emancipazione dalla madre dominatrice, con i suoi abiti ottocenteschi, lo sbocciare della personalità e della bellezza della giovane donna, scandito da una serie di abiti sempre più splendidi) risuona molto nella testa di Sylvie/Suze: Charlotte se ne va per trovare se stessa. Per Bob invece Charlotte non trova se stessa, diventa qualcos’altro. Per lui, come dirà nella Rolling Thunder Review di Scorsese, “La vita non è trovare se stessi, o qualcosa. La vita è creare se stessi. Creare cose”.

Nel film di Mangold, invece, lo sguardo maschile fissa Joan e Suze in un Eva contro Eva a distanza, un duello mai avvenuto nella realtà. “Non volevo trovarmi in quel genere di situazione”, ha detto Rotolo in un’intervista del 2008, in occasione dell’uscita del memoir A Freewheelin’ Time: A Memoir of Greenwich Village in the Sixties. “Per me non c’era competizione. [Bob] stava andando in un altro mondo, un altro spazio. Si aspettava che io ci fossi sempre, una specie di porto sicuro dove tornare, il suo spazio tranquillo a New York. Ma io non potevo vivere così. Volevo la mia vita, il mio modo di essere. Eravamo ancora molto legati anche se stavamo andando in altre direzioni, per me fu più difficile staccarmi. Lui invece poteva vivere diverse vite. Era un uomo”.

Riguardo la storia di Bob con Joan, commenta: “Era naturale che si mettessero insieme, perché lui scriveva le canzoni che lei voleva cantare, e lei era estremamente famosa. Lo ha letteralmente portato nel firmamento del folk quando lo ha invitato ad andare in tour con lei”.

Joan Baez era La Diva, anzi la Madonna, splendida e perfetta, adorata dai fan, un monumento nazionale celebrato sulla copertina di Time. “Il mio pubblico era abituato ad ascoltare in silenzio totale le canzoni folk della sua Madonna”, disse nel 1989, in occasione della pubblicazione dell’autobiografia A Voice To Sing With. Perciò quando sul palco si presentava quel tizio arruffato, il pubblico non era preparato alla sua voce e lo fischiava. Joan li zittiva, agitando severamente il dito verso di loro, come una maestra: “Ascoltate questo ragazzo, è un genio”. E tutti le ubbidivano.

Una volta raggiunto il successo, Dylan non ricambia il favore: nel tour inglese del ‘65, non la invita sul palco e Joan non sopporta di non essere più al centro dell’attenzione. “La presi molto male”, confessa nell’intervista. Riguardo l’ineleganza e lo sgarbo di Bob, “ognuno può trarre le sue conclusioni”, dice per chiudere l’argomento.

Torniamo a Suze Rotolo (1943-2011), che nel film ha le sembianze hollywoodiane, fotogeniche e asettiche, di Elle Fanning. Suze era nata a Brooklyn e cresciuta nel Queens. Il padre Pietro era nato a Bagheria nel 1912 ed era emigrato all’età di due anni. A casa si parlava siciliano, fuori in inglese. Pietro era un artista, aveva vinto una borsa di studio per il Pratt Institute.

Mary, la madre, era redattrice dell’Unità, la versione americana del quotidiano italiano. Entrambi i genitori di Suze, sindacalisti e comunisti, furono radicalizzati dalle differenze di classe vissute sulla propria pelle e dal caso giudiziario di Sacco e Vanzetti. Era una famiglia povera, ma a casa avevano scaffali pieni di libri e una collezione di 78 e 33 giri: Edith Piaf, Billie Holiday, Bessie Smith, le arie operistiche amate dal padre, Toscanini con l’Orchestra Radiofonica della NBC.

“Nel film di Mangold, lo sguardo maschile fissa Joan e Suze in un ‘Eva contro Eva’ a distanza, un duello mai avvenuto nella realtà”.

Suze lavorava come graphic designer e illustratrice per varie riviste, nelle produzioni teatrali off-Broadway, faceva parte di comitati per i diritti civili. Quando conosce Bob durante una maratona musicale alla Riverside Church, dopo averlo visto suonare l’armonica al Gerde’s Folk City, ha diciassette anni ma è la sua mentore culturale: lo porta al MoMa a vedere Guernica di Picasso, gli fa conoscere Brecht e Rimbaud, passano pomeriggi a parlare di arte, filosofia, politica e delle ingiustizie del mondo. Insieme vanno a vedere il Living Theater e Pull my daisy, il film sulla Beat Generation, Sparate sul pianista di Truffaut, che adorano, mentre L’anno scorso a Marienbad di Resnais li lascia perplessi. “Un manicomio”, commenta Bob.

Per Bob, Suze è la creatura più erotica che abbia mai visto. Pelle chiara, capelli biondi, temperamento italiano. “L’aria si riempì all’improvviso di foglie di banano”, scrive nelle Chronicles. Per quel ragazzo del Minnesota, terra del nord, di ferro e miniere, fu come entrare nelle Mille e una notte: “Era molto vivace, possedeva un tipo particolare di voluttuosità – una scultura di Rodin vivente. Mi ricordava un’eroina libertina. Era esattamente il mio tipo”.

Di tutto questo, della carnalità di Suze, dell’esplosione folle dell’amore a vent’anni, nel film non c’è traccia. Sylvie/Suze sembra uscita dalle pagine di una rivista di moda, è fredda, composta, spenta negli sguardi perlopiù mesti, non la giovane donna esuberante che finisce imbacuccata come una “salsiccia italiana” sulla copertina di The freewheelin’ Bob Dylan.

Nel memoir, Rotolo racconta che Pete Seeger la chiamò per congratularsi: era la musa di un artista eccezionale, aveva un ruolo importante. Alan Lomax le disse che era una ragazza rara, perché pensava ai bisogni e ai desideri di un genio e si annullava per lui. Voleva essere un complimento, ma Suze si offese. Non voleva essere una corda della chitarra di Bob. Non sapeva come elaborare la sua frustrazione.

A ottobre del ‘62, quando scoppia la crisi dei missili cubani, lei è a Perugia a studiare arte, Bob è a New York. La fine del mondo sembra imminente: in una lettera, Bob le scrive che spera di morire all’istante senza dover soffrire per le radiazioni. Passa la notte seduto in un caffè aspettando che cadano le bombe, e pensando a lei così lontana. Nel film, va a letto con Joan.

Suze è in molte canzoni di quel periodo: Boots Of Spanish Leather, Bob Dylan’s Blues, Down the highway, I’m in the mood for you. La loro storia, la sofferenza di Bob per la sua lontananza, diventano materiale per i suoi concerti. Suze è la cattiva che lo ha abbandonato. Quando torna al Village, gli amici la guardano male.

Nell’agosto del ’63, mentre la fama di Bob esplode, Suze va a vivere con la sorella Carla: non regge più alla pressione e al contorno di pettegolezzi e bugie che vivere con Bob comporta. Si iscrive a una scuola d’arte serale, lavora in teatro, frequenta altri artisti. Dopo la marcia su Washington, l’anno si chiude con l’assassinio di Kennedy, a cui lei, Bob e Carla assistono in diretta guardando la tv.

Nel film si percepisce che, nonostante le circostanze e nonostante se stesso, Bob le vuole bene. La scena dell’addio al traghetto è inventata. Nel ‘65 Suze non era a Newport con lui, la sceneggiatura ce la mette solo per farci vedere una bella corsa in moto, con i biondi capelli al vento – dopo che Suze ha abbandonato tela e pennelli per seguire Bob – e prolungare il duello con Joan Baez, spingendo sul pedale del melodramma e sui sentimenti della Gen Z.

L’anno prima, un giorno la casa di Suze si era riempita di gente come succedeva sempre quando c’era Bob: era appena tornato dalla California e con lui c’era una corte sempre più numerosa. Un amico lo saluta calorosamente e gli dice: “Ehi Bobby, ho saputo di te e Joan, stavate insieme in California”. Nella stanza cala un grande imbarazzo.

Suze non sa più di chi fidarsi, la situazione è insostenibile. Lei è solo una ragazza di vent’anni, lui un ragazzo di ventitré, ma è il nuovo Messia. Una sera, mentre camminano lungo East Seventh Street, Bob è taciturno, immerso nei suoi pensieri, Suze si sente soffocare. A un certo punto lo guarda e gli dice: devo andare via. Lui le fa un cenno con la mano, come per accettare l’inevitabilità della fine. Suze si allontana senza voltarsi a guardare quel ragazzo che è “un faro, ma anche un buco nero”, come scrive nel memoir. Quanta forza di carattere bisogna avere a vent’anni per capire di dover andare nella direzione opposta del Messia?

In Ballad in plain D, anche Dylan racconta la fine del loro amore:

Myself, for what I did, I cannot be excused

The changes I was going through can’t even be used

For the lies that I told her in hope not to lose

The could-be dream-lover of my lifetime.

Per quello che ho fatto non ci sono scuse.

I cambiamenti che stavo vivendo non giustificano

le bugie che le ho detto sperando di non perdere

quello che poteva essere l’amore della mia vita.

“Non avevo più posto nel mondo della sua musica e della celebrità. Mi sentivo sempre più insicura, stavo perdendo fiducia in chi ero, mentre in Italia sentivo di essere me stessa, di poter vivere la mia vita, non diventare un oggetto accanto a Dylan”, dice Rotolo ai microfoni della NPR.

Questa versione della storia, che Mangold non racconta, mostrerebbe alla Gen Z il valore e il costo emotivo dell’autodeterminazione, non solo la donna come parte sfruttata della coppia. Sarebbe la conferma che the times they are a-changin’, anzi, che sono già cambiati da un pezzo. O vogliamo continuare a girare in eterno la scena primaria della svolta elettrica sul palco di Newport, trovare l’ennesima comparsa che grida “Giuda!” (Newport o Manchester, non importa, è un film), mentre Pete Seeger disperato vuole afferrare un’ascia e tranciare i cavi, ma per fortuna Toshi fa giusto in tempo a lanciargli uno di quegli sguardi sdegnosi e pietrificanti come solo le donne degli anni Sessanta sapevano fare, così non muore fulminato?

Vorrei vedere la statua di Rodin prendere vita, sentire il profumo dei banani per le strade del Village, e piangere guardando quell’addio silenzioso lungo East Seventh Street. Una via che un tempo chiamavano “Political Row”, perché ci abitavano diversi uomini politici, ma che si potrebbe tradurre anche con “discussione politica”. Quella tra Suze e Bob certamente lo era. Qualche anno dopo le femministe americane avrebbero coniato lo slogan “Il personale è politico”. All’epoca Dylan aveva trovato il suo “porto sicuro” in Sara Lownds da cui aveva avuto quattro figli.

Del resto, Suze non aveva mai voluto essere perdutamente sua.