Se il mistero della creazione sfugge a Dio, figurarsi a uno scrittore. Una riflessione sul processo creativo che forse, per compiersi, non può sottrarsi alla disillusione.

1

A sedici anni ho seguito un corso di teologia per corrispondenza. Non ricordo niente, tranne che lessi allora, per la prima volta, i versetti biblici della creazione:

Nel principio, Iddio creò il cielo e la terra. E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell’abisso, e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: ‘Sia la luce’. E la luce fu. E Dio vide che la luce era buona.

Mi colpì subito che il Padreterno sentisse il bisogno di capire se il creato gli era venuto bene. Anch’io allora avevo cominciato a creare qualcosa di mio, scrivevo racconti. Mi ci impegnavo molto, ma quando rileggevo ero scontento. I miei racconti non mi sembravano mai belli come quelli che stavano nei libri e che mi erano così piaciuti da volerne fare di altrettanto belli. Sperai di poter dire presto di qualche mio lavoro letterario: è buono.

Oggi – a ripescare quel vago minuscolo frammento di memoria – il tono mi viene autoironico, ma allora non era così. Quel Dio creatore mi fece una grandissima impressione, avevo bisogno di una figura maschile potente che però facesse le sue cose senza tracotanza, quasi meravigliandosi di saperle fare. A me sembrò che lui fosse a quel modo e mi tenni in mente il versetto – “e Dio vide che la luce era buona” – come un modello di autoverifica.

Per via biblica – ritengo – negli anni seguenti mi si attaccò addosso anche una sorta di divinizzazione non solo degli scrittori, degli artisti, ma anche delle lettere, delle arti. La letteratura, specialmente, mi sembrò tutta in maiuscole e gli scrittori, anch’essi in maiuscole, erano sicuramente i suoi sommi sacerdoti. Se non ero venuto al mondo per fare lo scrittore, non capivo perché mai fossi nato. E poiché allora ero convinto che, in cose così importanti come nascere, ci dovesse essere sempre un disegno, leggevo molto, scrivevo molto, per sentirmi all’altezza di quel disegno quando si sarebbe manifestato.

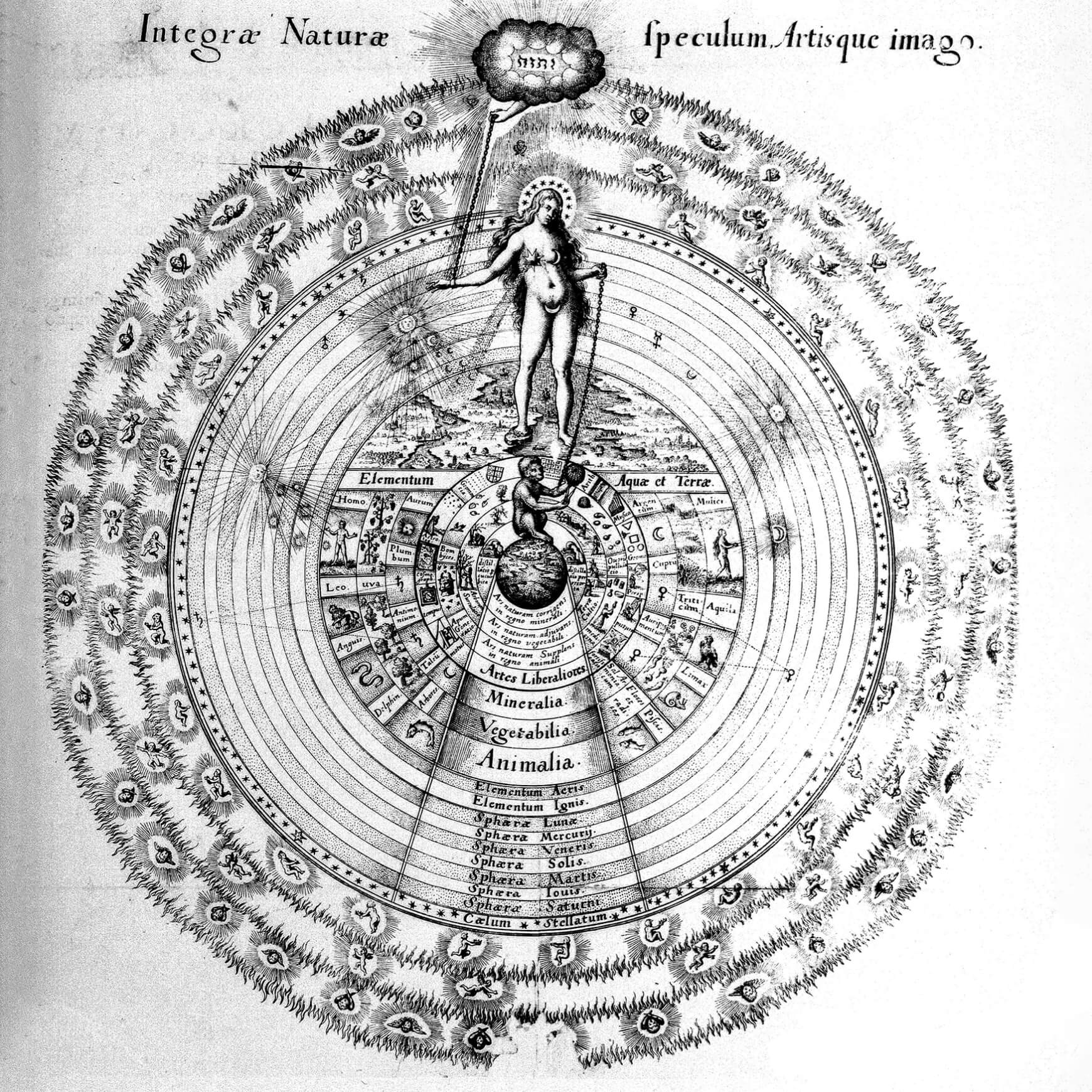

Ancora a vent’anni provavo – ne conservo le tracce – a fare riflessioni estetiche partendo dalla prima creazione biblica. Adesso ero appena appena meno ignorante e quindi cercavo di distinguere tra creatore e demiurgo, tra creazione dal nulla e manipolazione della materia. Pensavo, ripensavo, ma tutto sommato mi veniva comodo immaginare che ci fosse prima la materia e poi la creazione, e che, per via della materialità bruta delle cose, creare fosse un’operazione sofferta.

Trattavo il Creatore come un artista, un poeta, un grandissimo narratore che ha un’idea vaga nella testa, un’opinione, un calcolo approssimativo, e si applica, pensa, parla finché non gli riesce di cavarla fuori a regola d’arte.

Dio – mi dicevo – non dà affatto per scontato che il creato gli verrà bene; procede invece per tentativi. E sentivo le creature come il risultato finale di numerosi abbozzi di volta in volta scartati. Pensavo: chissà quante volte la luce non gli è riuscita bene e l’ha buttata, e mi dilungavo sul vapore dentro il quale aveva dovuto lavorare, e su tutti i tentativi vani di erbe e alberi e esseri viventi che guizzavano e strisciavano di qua e di là, e anche sulle prove incerte d’umanità maschile e femminile che Dio doveva aver fatto e che aveva abbandonato sopra la faccia dell’abisso, nella tenebra, in quanto gli erano riuscite sbagliate.

Se non ero venuto al mondo per fare lo scrittore, non capivo perché mai fossi nato.

Finché, ecco (quanto mi piaceva quell’ecco, lo uso ancora oggi, fin troppo), era arrivato il momento in cui tutto aveva cominciato a venirgli bene, la luce, il giorno, la notte, il bagnato, l’asciutto. Alla fine del sesto di quei giorni di lavoro felice, aveva potuto tirare un sospiro di soddisfazione e dirsi che non solo ogni singola sua opera ormai era buona, ma l’opera nel suo insieme, l’opera omnia, gli era riuscita molto bene. Mi piaceva, mi consolava, il momento che arrivava alla fine di quella fatica: “E Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono”. Adesso lui poteva riposarsi.

A tutti i grandissimi scrittori del mondo – pochi nei secoli, ero molto selettivo – ho attribuito, un po’ per gioco ma parecchio sul serio, il tirocinio divino. Nella mia presunzione di ragazzo sprovveduto, ho seguitato a pensare per qualche anno che anche per me il vapore fosse un fenomeno passeggero e che i sei giorni sarebbero sicuramente arrivati. L’idea che potessi accontentarmi di scribacchiare non mi sfiorava nemmeno: o creavo la luce o niente.

Ma a un certo punto – ventidue anni – ebbi il mio primo crollo. La bruma non se ne andava, la mia settimana felice forse non sarebbe mai arrivata. Studiavo, scrivevo, ma peggioravo invece di migliorare. Mi prese una tristezza che non passava più. Scrivevo a somiglianza di ciò che mi aveva incantato leggendo, e però desideravo scrivere incantando come mai nessun libro mi aveva incantato. Troncai nettamente con gli amici, avevo bisogno di concentrazione, ma mi sentivo sfinito, pensai di essere malato.

Mi ci volle un notevole sforzo perché potessi dirmi con chiarezza che a logorarmi era il sospetto che le cose si stessero mettendo male, non sapevo affatto scrivere. Prima pensai che fosse questione di inesperienza. Poi me la presi con la scuola e il suo modello di scrittura (scrivevo egli, ella, periodi di almeno cinque righe che non dicevano quasi niente, mettevo tre aggettivi per un sostantivo, usavo un sacco di congiuntivi). Poi pensai che fosse colpa della morte di mia madre, della onnipresenza paralizzante di mio padre dentro la mia testa, della casa affollata e in disordine, delle condizioni insomma in cui vivevo – aria di dissoluzione, angoscia. Infine me ne andai di casa, mi sposai.

Ma le cose non migliorarono. Cosa stavo combinando? Il tempo volava, avevo già ventiquattro anni. Mi era sembrato di essere bravo e invece avevo preso un abbaglio. Una mattina di fine agosto del 1967, quando seppi che mia moglie era incinta, misi finalmente per iscritto non il sospetto ma la certezza che non avevo il destino del grande scrittore. Sottolineai le seguenti righe drammatiche: mi sono assegnato una meta che va molto al di là delle mie forze; non ho talento, basta con lo scrivere. E nella sostanza tenni fede a quel proponimento. L’anno dopo andai a fare l’insegnante, mi piacque, cacciai via i grilli dalla testa.

2

Negli anni seguenti ho continuato a studiare da letterato, accanitamente, ma reprimendo la voglia di scrivere fino a far finta che mi fosse passata. Inoltre, favorito dal clima culturale del momento, ho tolto le maiuscole a tutto, agli dei, alle arti, agli artisti, alla letteratura, agli scrittori. I minori mi sono sembrati più interessanti dei maggiori, nelle opere minori dei maggiori trovavo più guizzi che in quelle canonizzate. Ogni autore contemporaneo mi è sembrato epigono di epigoni, ogni testo è diventato un buono o mediocre o cattivo lavoro di artigianato, un gioco giocato con bravura per ingannare alla lettera il tempo. Gli epistolari, i diari, gli appunti, le dieci righe, i racconti e i romanzi abortiti, erano sempre, ai miei occhi, le perle vere finite ai porci.

Mi ricordo che mi sono entusiasmato molto quando, alla fine degli anni ‘70, ho letto Adele di Federigo Tozzi, romanzo ridotto a brani dallo stesso autore. E non parliamo del suo racconto Il crocifisso, che cominciava così: “Ho pensato esista un mondo che Dio non ha finito di creare”. Ci ho riconosciuto qualcosa delle mie fantasie giovanili, e per un po’ di tempo ho pensato con compiacimento che anche Tozzi era rimasto colpito da un dio incerto, pieno di ripensamenti. O che forse esisteva da qualche parte una teologia del creato non finito, di cui non sapevo niente.

Il ridimensionamento di tutto ciò che avevo sovradimensionato è andato avanti per un paio di decenni. Niente scrittura elevata, meglio quella ironica, meglio quella sgangherata ad arte. Niente grandi affreschi d’epoca, niente fin troppo abili cattedrali realistiche zeppe di descrizioni e montaggi esperti di narrato, niente studiatissime psicologie complesse ottenute con salti impercettibili dal dentro al fuori e viceversa. Buttar via, semplificare.

Prendiamo la terza persona. Da ragazzo avevo scritto solo storie tipo: Mario vagabondava per i vicoli della città. Dire “io” mi sembrava una goccia di ragù sulla pagina fine della Letteratura. Grandissimo era soltanto lo scrittore che raccontava non i fatti suoi ma degli altri, non la miserabile reattività delle sue cellule nervose, ma la realtà, l’umanità. Persino Dio, che era onnisciente e onnipresente – quale straordinario narratore sarebbe stato, mi dicevo ormai decisamente per scherzo – per poter esistere s’era fatto raccontare in terza persona da altri. Adesso ero sicuro, invece, che si potesse raccontare solo dicendo: io, l’io era l’unica vera garanzia di realismo.

Gli esseri umani mi parevano strutturalmente inesplorabili, e l’idea è rimasta, tuttora penso che i neuroni specchio non ci abbiano consentito grandi risultati. I nostri recessi sono in massima parte sigillati e le poche vie d’accesso sono costituzionalmente insufficienti. Possiamo raccontare solo quel poco che sappiamo di noi e del nostro sbattere contro l’animato e l’inanimato.

Santamadonna – dicevo – è così ovvio: non c’è storia in terza persona che non presupponga un io narratore; ah, che disonesta questa terza che cela sempre una prima; anche Flaubert, grande scrittore onestissimo, ha sentito il bisogno di cominciare Madame Bovary con un nous, cioè un gruppetto di io che ha fatto comunella; è tutt’altro che realismo quello dove la realtà si racconta da sola; si tratta di convenzioni, si tratta di tecniche, roba stimabilissima che è bene conoscere ma oggi è inservibile.

L’io era l’unica vera garanzia di realismo.

Siamo nodi e snodi di pronomi. L’indiretto libero? Un’ipotesi sempre azzardata buttata lì, sopra lo spazio in realtà incolmabile tra la prima persona e la terza. Non c’è sapere piccolo o grande che non faccia perno sull’io osservatore, sull’io narratore. Mi sforzavo di leggere con lo stesso interesse le testimonianze di vita e le storie di Proust. Tra il monologo trascritto di una vecchia contadina lucana che s’è raccontata al registratore e quello di Molly Bloom ho voluto, in quei due decenni, vederci programmaticamente un’affinità.

3

Se non avessi ridimensionato la letteratura e le mie stesse spropositate ambizioni, non avrei mai pubblicato un rigo. Quando, del tutto casualmente, sono tornato a cimentarmi con la scrittura (1985), l’ho fatto assegnandomi in tutta consapevolezza un raggio cortissimo: un io che narra storielle di piccola borghesia cólta dentro ambienti meschini, periodi brevi, niente descrizioni, niente impennate pretenziose, andamento ironico che investiva la stessa voglia di scrivere, una vigilanza estrema sui sentimenti, sulle emozioni, sulla stessa aspirazione a fare chissà che grande opera. Non solo non tendevo più a essere sacerdote, ma nemmeno chierichetto. La sola idea di presumere di me mi umiliava e anche ora che pubblicavo scansavo il titolo di scrittore, ci scherzavo su.

Non volevo assolutamente essere un minore che si immagina di essere un maggiore, ma casomai un minore con la consapevolezza di essere un minore, di appartenere a una storia lunga di passanti per le vie affollate della letteratura, una storia che risaliva all’invenzione della stampa e probabilmente ancora più indietro, all’invenzione della scrittura. Di quella storia mi ero fatto persino un mio personale riassunto che avevo bell’e pronto in tutte le occasioni in cui mi toccava di sproloquiare.

Con Gutenberg c’era stato un terremoto: i semicolti si erano spacciati per colti, i piccoli talenti per grandi, leggere libri e farne erano diventate attività sempre più accessibili a gente con strumenti inadeguati. Citavo il Ragionamento della stampa che avevo trovato nella parte seconda de I marmi (1555) di Anton Francesco Doni.

Doni faceva dire al Coccio: “L’abbondanza dei libri ch’a fatto venir la stampa è stata cagione di molti inconvenienti”. Il Lollio chiedeva: “E quali sono questi disordini?”, Coccio rispondeva: “Prima, molte persone nate vilmente, le quali con maggior utilità del mondo si sarebbon date a di molti esercizii meccanici e degni degli intelletti loro, tirate dalla gran comodità di studiare, si sono poste a leggere; onde n’è poi seguito che gli uomini nobili e dotti sono stati poco apprezzati e meno premiati, e molti, sdegnando di aver compagni nelle scienze le più vili brigate, hanno in tutto lasciato ogni buona disciplina e così si sono marciti nell’ozio e nella lascivia. In questo modo è mancata la dignità e la riputazione delle lettere, e cessati anco i premii, poi che s’è potuto vedere la gran facilità e la poca fatica che è nel venire dotti e letterati”.

È una delle prime tappe moderne – dicevo – della polemica contro l’accesso massiccio dei “nati vilmente” alla formazione intellettuale e alla produzione di opere. I grandi, dediti alle grandi opere, si sentivano incalzati e minacciati dal flusso di operine delle “più vili brigate”. Il Coccio insisteva: “Ogni pedante fa stampare una leggenda scacazzata, rappezzata, rubacchiata e strappata da mille leggendaccie goffe, e sen va altiero per due fogliuzzi, che pare che egli abbia bevuto sangue di drago o pasciutosi di camaleonti”.

Io, che di mestiere facevo l’insegnante da qualche decennio, mi vedevo chiamato in causa. Ero il pedante che fa stampare una leggenda rubacchiata da mille leggendacce goffe? Probabilmente sì. Ma mi facevo un punto d’onore di non andarmene altero come se avessi bevuto sangue di drago o mi fossi nutrito di camaleonti. Anzi mi sforzavo di restare lucido e mi consideravo parte di un lungo processo che aveva visto, nei secoli, “le più vili brigate” infoltirsi sempre più, fino alla mia generazione, fino a quella odierna, fiaccando la dignità e la reputazione delle lettere con l’abbondanza dei loro libri destinati a perdersi nell’abisso. È proprio così, pensavo e dicevo: il numero ha indebolito la funzione, ha tolto aura al ruolo.

Eppure c’era del buono, in quel desiderio di massa di eccezionalità. Chi era destinato a fare solo il lettore, a essere per tutta la vita pubblico deferente, ora scriveva e pubblicava, rendeva testimonianza della reattività del proprio sistema nervoso, scacazzava operucce riducendo a sé le grandi opere e si guadagnava persino un piccolo prestigio. Che cosa si voleva di più? Eravamo al culmine dello sforzo di democratizzazione della scrittura creativa. L’aristocrazia delle lettere stava franando da tempo, come del resto qualsiasi altra aristocrazia. Ora le lettere e le arti eravamo noi, la vile brigata. L’essenziale era saperlo e non montarsi la testa.

4

Di recente (2022) sono tornato sui primi versetti della Genesi, ma questa volta tradotti da Federico Giuntoli per l’edizione Einaudi della Bibbia coordinata da Enzo Bianchi:

Quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra, mentre la terra era vacua e vuota, la tenebra era al di sopra dell’abisso e l’alito di Dio aleggiava al di sopra delle acque, Dio disse: “Sia luce!”. E luce fu. Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalla tenebra.

Quella traduzione collocava la voce creatrice di Dio dentro un italiano ampiamente articolato. Prima di arrivare alla proposizione principale, adesso bisognava attraversare piuttosto faticosamente due proposizioni temporali. E questa fatica di lettore mi è piaciuta, ho avuto l’impressione che se ne giovasse l’immaginazione del lavorìo di Dio.

Il narratore dell’impresa divina offriva al lettore innanzitutto il momento in cui il suo personaggio cominciava a creare il cielo e la terra (si badi: non l’azione compiuta ma il suo inizio). Poi, su quell’azione in pieno svolgimento, gettava uno sguardo di insieme, un mentre fatto di terra vacua, di tenebra abissale, di acque sorvolate dal fiato di Dio. Infine lasciava letteralmente esplodere la voce creatrice, le parole che generavano compiutamente la luce. È stata per me una sorpresa letteraria.

Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalla tenebra.

L’incipit del testo biblico metteva in scena l’incipit della fatica divina. Dopo molti decenni non solo mi si è consolidata l’idea di un tempo lungo fatto dei tentativi e degli errori di un dio che inventa un mondo con le parole, ma quella sintassi mi ha fatto sentire molto più che in passato l’audacia di quegli autori di migliaia di anni fa che raccontavano gli dei e le loro creature come terze persone, lui, lei, loro, guardando dal loro io miserabile e meraviglioso – io che scrivo, e che mi inscrivo in cose e persone – se gli erano venuti bene.

Non è questione di tornare alla Genesi per nostalgia della scrittura di una volta, anzi. È invece proprio dall’interno della vile brigata dilagante, dai suoi piccoli risultati dispersi in libri senza futuro, che deve nascere – è urgente che nasca – una nuova dimensione alta della letteratura e una rinnovata ardita potenza creativa.

5

Ad ogni modo mi sono immalinconito. Ho ridimensionato, ho semplificato, ho svilito, per potermi sentire autorizzato a scrivere. Ma se continuo a vedere nei versetti della Genesi la fatica e il piacere di una pagina davvero ben fatta – di quelle dove il visibile ha per sempre un suo segreto invisibile da svelare – vuol dire che mi sono mentito, che sotto sotto ho continuato per oltre sessant’anni a pensare che non ci sia differenza tra la creazione della luce e la creazione del versetto: “E Dio disse: Sia la luce”: entrambi gli artefatti sono divini, e buoni, e per ottenerli ci vuole la stessa mano felice. Disgraziatamente non ho modo di ricominciare, ma forse è tempo che tutti quelli che – oggi – si scoprono la necessità e l’ambizione di scrivere, lo facciano senza modestia, con la vecchia presuntuosa accanita fatica letteraria che mira alla grandezza.

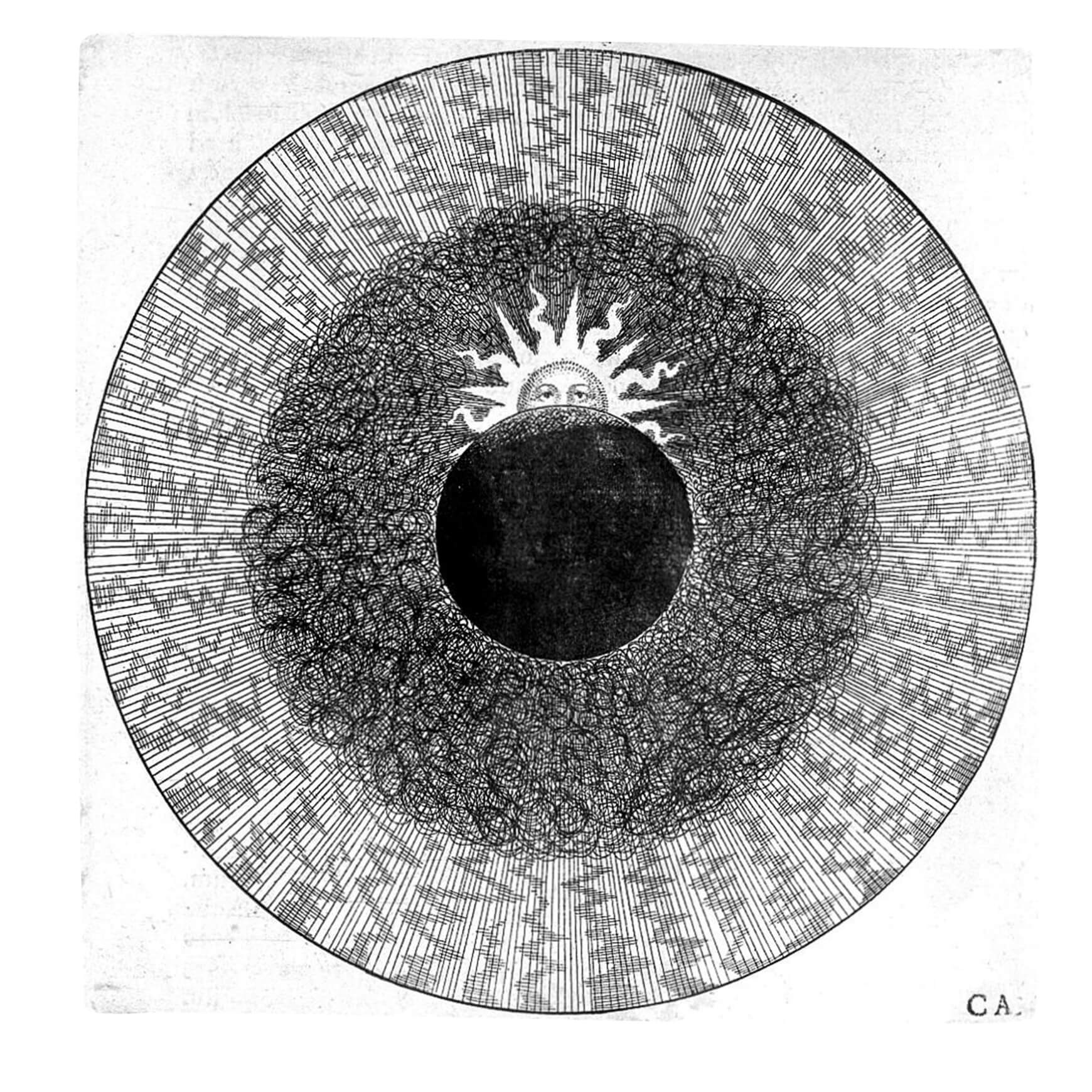

Immagini tratte da Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atque technica historia, Robert Fludd, 1617.