La Russia è spesso un mistero vista da qui. Per cercare di capirla nelle sue evoluzioni (o involuzioni), l’arte può essere d’aiuto, anche perché da sempre lì il rapporto tra Potere e artisti è parecchio tormentato.

La dittatura è una brutta bestia: come un buco nero fagocita tutto ciò che non le si allinea, arte compresa. Disoccupazione, ostracismo sociale, esilio forzato, prigionia o persino la morte sono elementi comuni nelle biografie di chi ha manifestato il dissenso con la propria arte o anche solo con il proprio modo di vivere sotto un regime. E, ovviamente, la tirannia ha nella censura il suo strumento privilegiato di repressione. In Russia, ci insegna la storia, la censura è una costante, applicata senza esitazioni in epoche diverse, anche contro figure apicali della cultura nazionale. Persino Aleksandr Puškin, il sommo poeta (definito in patria come “nashe vsjo”, il nostro tutto), ne è stato vittima quando, nel 1820, fu mandato in esilio nella lontana Ekaterinoslav, nel sud dell’Impero russo, reo di aver composto versi che sbeffeggiavano lo zar Alessandro I. Nei secoli successivi, a Puškin si sarebbero aggiunti innumerevoli altri nomi.

Eppure, nonostante la minaccia costante della censura, molti artisti hanno continuato a creare arte non allineata. Non per vocazione al martirio, ma perché non possono e non vogliono vivere la propria vita a capo chino. In Russia, proprio la frequenza con cui il potere entra in conflitto con l’arte non conforme al suo programma ideologico – al contrario di ciò che fanno istituzioni come l’Unione degli artisti o l’Accademia delle Belle Arti – rende possibile vedere in quest’ultima uno strumento privilegiato per comprendere la russknost, quell’insieme di tratti culturali, storici, spirituali e psicologici che definiscono il popolo russo. L’arte contemporanea, in particolare, aiuta a capire buona parte della storia russa dalla seconda metà del XX secolo in poi.

Fin dai primi anni Trenta, sotto Stalin, lo Stato sovietico impose un controllo ferreo su ogni forma di espressione artistica e intellettuale, elevando il Realismo socialista – ovvero un’arte che sia realista nella forma e socialista nel contenuto – a unico stile consentito. Il vero divenne il verosimile di un’utopia di felicità impraticabile – campi e fabbriche animati da uomini, donne e bambini sorridenti, con la copiosa aggiunta di ritratti degli eroi della teoria e pratica comunista (Lenin, Marx e Stalin in prima linea). Qualsiasi altra forma di espressione non conforme a questi dettami – come astrattismo, surrealismo, concettualismo ed espressionismo – era bollata come “soggettivista”, “formalista”, nonché “borghese” o “capitalista” e dunque proibita.

Dopo la morte di Stalin, Nikita Chruščëv operò timide aperture nei confronti degli artisti non allineati, tollerando – sebbene non incoraggiando – nelle arti visive stili lontani dal figurativismo. Questa politica, parte di un più ampio processo di “destalinizzazione” e distensione dei rapporti in politica estera, che è passata alla storia con il nome di “disgelo” segnò anche la nascita dell’arte propriamente detta contemporanea in Russia. Il disgelo durò però poco, circa un lustro. Nel 1962, in occasione della mostra al Manež di Mosca, lo stesso Chruščëv si scagliò con violenza contro le opere astratte e non figurative, accusandole di essere anti-sovietiche e oscene. Da quel momento, una nuova ondata di repressione culturale impose il ritorno ai principi del Realismo socialista. Anche di fronte a sporadici atti di resistenza, come la celebre “mostra dei bulldozer” del 1974 – una mostra all’aperto non autorizzata, brutalmente interrotta con ruspe e idranti –, l’arte contemporanea sopravvisse confinata nel sottosuolo. Solo con il crollo dell’URSS, nel dicembre 1991, poté finalmente riemergere nello spazio pubblico.

I governi post-sovietici, pur senza mostrare particolare simpatia per le forme d’arte poco vicine ai canoni alla tradizione pittorica portata ora avanti prevalentemente dall’Accademia delle Belle Arti, ne tollerarono la diffusione. Per circa trent’anni, tra contraddizioni e limiti, la scena artistica russa ha goduto di una relativa libertà. Tuttavia, non sono mancati casi di censura, arresti, processi, incarcerazioni e esili forzati. Seppure di gran lunga più lungo del disgelo di Chruščëv, anche questo periodo di fragile equilibrio è giunto al termine. A partire dal 24 febbraio 2022, data d’inizio della guerra con l’Ucraina, l’arte che può essere esposta al pubblico è di nuovo soggetta a controllo, e artisti, curatori e direttori di musei ricorrono oggi all’autocensura come immediata strategia di sopravvivenza.

Come affermò Winston Churchill, “la Russia è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma”. Una metafora d’effetto, ma non si può certo chiedere all’arte di risolvere l’enigma, mistero o rebus che sia che cela la Russia. Ma può offrirne una lettura critica. A seguire, dieci opere di arte contemporanea russa, preziosi indizi che, pur non dando alcuna soluzione, fungono da lente di ingrandimento per vedere meglio ciò che sta sotto.

Vitalij Komar e Aleksandr Melamid, Una volta da bambino ho visto Stalin, 1981-1982, olio su tela, 183,3×137,6 cm

Iosif Stalin scosta con la mano la tendina posteriore dell’auto su cui viaggia – un’autovettura progettata per proteggere i suoi passeggeri tanto dagli sguardi adoranti dei sostenitori quanto da quelli malevoli dei “nemici del popolo”. Con un’espressione arcigna, Stalin guarda indietro, dritto negli occhi di chi lo sta guardando: il bambino evocato dal titolo, Una volta da bambino ho visto Stalin. È una scena notturna, si intravedono a malapena i contorni della vettura. Il finestrino, però, è irradiato di luce, come se avesse un faro puntato contro, facendo risaltare il rosso intenso della tendina e il volto del potentissimo segretario generale del PCUS.

Quest’opera è uno degli esempi più alti della Sots Art, movimento fondato dai suoi autori, il duo artistico Vitalij Komar e Aleksandr Melamid, agli inizi degli anni ‘70, che parodia il Realismo socialista, appropriandosi delle immagini della cultura di massa sovietica per sovvertirne il significato. Se la Pop Art americana nasce come reazione alla sovrabbondanza di merci e pubblicità, la Sots Art è reazione alla smisurata produzione propagandistica sovietica. Il quadro, all’apparenza, potrebbe sembrare un tributo a Stalin, ma un’analisi più attenta rivela il contrario.

L’opera fa parte di una serie che Komar e Melamid intitolarono “Realismo Socialista Nostalgico” (1980–1983), iniziata quaranta anni dopo la morte del dittatore. Qui non è tanto il culto della personalità del tiranno a essere ironizzato (anche perché criticarlo non era più una questione di gulag o morte), quanto piuttosto l’esaltazione dell’individualità di una persona comune. Il bambino a cui appartiene il ricordo non è rappresentato come membro operoso della collettività, e la sua memoria non coincide con quella collettiva sovietica, quale sarebbe stata, per esempio, una parata militare sulla Piazza Rossa.

Il quadro cattura un momento cruciale per un bambino sovietico: la fortuna di aver visto dal vivo l’uomo riprodotto in milioni di ritratti, studiato a scuola e venerato in ogni momento della giornata. Ma Komar e Melamid sovvertono quell’esperienza epica con una sottile ironia intrisa di nostalgia per l’infanzia. In questo atto di sabotaggio dall’interno, trasformano un incontro potenzialmente monumentale in un’immagine onirica e privata, restituendo umanità e individualità a chi, in un regime totalitario, era considerato solo parte indistinta del collettivo.

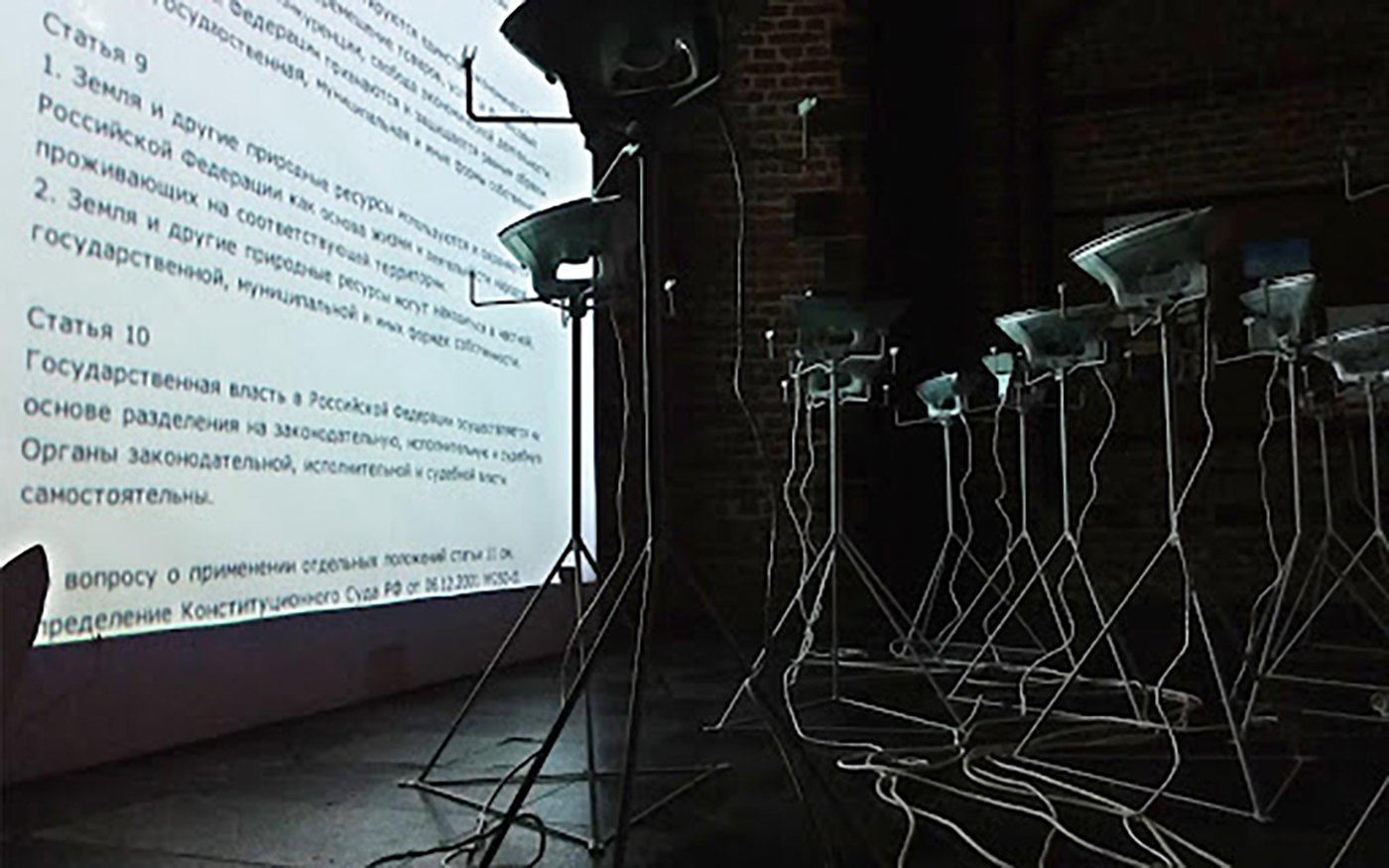

Where Dogs Run, Evaporazione della Costituzione della Federazione Russa, 2017, installazione interattiva (tecnica mista), dimensioni variabili

Gocce d’acqua cadono sulle piastre roventi di ferri da stiro rivolti verso l’alto, sibilando al contatto e trasformandosi in nuvole di vapore che si innalzano nella stanza. Seguendo il ritmo della loro caduta, chi conosce il codice Morse può leggere l’intero testo della Costituzione della Federazione Russa. Uno schermo posto nello stesso spazio espositivo permette di visualizzare in tempo reale la parte del testo trasmessa. Man mano che l’acqua evapora, anche le parole svaniscono dallo schermo: si assiste così non solo alla trasmissione di un documento, ma alla sua lenta dissoluzione.

Il collettivo Where Dogs Run ha concepito quest’opera durante il processo di revisione costituzionale voluto da Vladimir Putin per garantirsi il mantenimento del potere oltre il limite massimo dei due mandati presidenziali. L’installazione testimonia la preoccupazione per ciò che sarebbe seguito a una riforma in senso autocratico. Oltre all’azzeramento dei precedenti mandati e alla possibiltà legale di rimanere presidente fino al 2036, le modifiche prevedevano, tra le altre, il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, la definizione del gruppo etnico russo come “popolo costitutivo” della nazione, l’obbligo di promuovere un’educazione patriottica nelle scuole e l’affermazione della supremazia della Costituzione russa sul diritto internazionale. Il pacchetto di emendamenti verrà infatti approvato in tutta fretta dal Parlamento, avallato dalla Corte Costituzionale e ratificato da un referendum popolare nel 2020, svoltosi senza garanzie sulla segretezza e correttezza del voto. Evaporazione della Costituzione della Federazione Russa si configura come una allegoria visiva della fragilità dei principi democratici in un sistema autoritario. L’evaporazione del testo, goccia dopo goccia, allude a un processo reale e già in corso: l’erosione silenziosa e inesorabile dello Stato di diritto sotto il peso di un potere che per perpetuarsi riscrive le regole del funzionamento democratico.

Sergey Shutov, Il nuovo Molokhovets, 2009, installazione (filo spinato e biscotti), dimensioni variabili

Il mito della conquista dello spazio e la dura realtà del sistema repressivo che lo ha reso possibile si intrecciano in quest’opera attraverso l’insolita combinazione di biscotti e figure modellate con filo spinato, che richiamano motivi ispirati alle imprese spaziali sovietiche.

Il titolo dell’opera riprende esplicitamente il celebre ricettario di Elena Ivanovna Molokhovets, Un regalo alle giovani casalinghe (1861), un libro che ha avuto un ruolo centrale nella cultura domestica russa della seconda metà del XIX secolo. Molto più di un semplice ricettario, il volume forniva istruzioni dettagliate alle giovani spose per la gestione quotidiana della casa borghese: dalla preparazione dei pasti alla conservazione degli alimenti, dalla gestione del personale domestico alla cura dei malati, fino all’educazione dei figli. Era, in sostanza, un compendio della vita privata in un mondo ordinato, regolato e rassicurante – un mondo che sarebbe stato profondamente scosso dalla Rivoluzione del 1917 e, in seguito, rimodellato dal progetto sovietico.

Le imprese spaziali furono uno dei pilastri dell’orgoglio nazionale sovietico: a partire dagli anni Trenta, il paese investì enormi risorse nella corsa allo spazio, raggiungendo successi pionieristici che stupirono il mondo: il lancio dello Sputnik-1 nel 1957, primo satellite artificiale della storia; il volo (sfortunato) della cagnolina Laika (1957); il primo allunaggio con la sonda Luna 2 (1959); il volo di Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio nel 1961; e quello di Valentina Tereškova, prima donna nello spazio nel 1963. Seguirono altre imprese simboliche come la passeggiata spaziale di Aleksej Leonov nel 1965 e il lancio della stazione spaziale Saljut 1 nel 1971.

Tuttavia, dietro a questi traguardi si celano storie cupe e meno note. Numerosi scienziati, ingegneri e tecnici che contribuirono in modo decisivo al successo del programma spaziale furono arrestati negli anni delle purghe staliniane, accusati di spionaggio, sabotaggio o “deviazione ideologica”. Molti di loro furono deportati nelle cosiddette sharashkas, prigioni dotate di laboratori segreti di ricerca e sviluppo. Proprio in questi luoghi di reclusione forzata e alta competenza scientifica furono raggiunti molti dei notevoli risultati e successi della conquista dello spazio. La gloria pubblica dell’URSS si reggeva così anche sulle rinunce e sulla sofferenza di chi fu costretto a costruirla nell’ombra.

Vladislav Mamyshev (Monroe), Diciassette momenti di primavera (dalla serie “Nuova Televisione Pirata”), 2004, video monocanale, 2’50”

Diciassette momenti di primavera è un popolarissimo sceneggiato televisivo sovietico in dodici puntate, diretto da Tat’jana Lioznova e trasmesso per la prima volta nel 1973. Ambientata tra il 12 febbraio e il 24 marzo 1945, negli ultimi giorni del Terzo Reich, la serie racconta le gesta del colonnello sovietico Maksim Isaev, infiltrato nelle alte sfere del potere nazista sotto l’identità fittizia di Max Otto von Stierlitz, ufficiale delle SS. Al momento della sua uscita, lo sceneggiato riscosse un successo straordinario, tenendo incollati ai teleschermi milioni di telespettatori. Il personaggio di Stierlitz, in particolare, divenne amatissimo: una figura austera e ideologicamente irreprensibile, simbolo di compostezza, intelligenza strategica e sacrificio per il bene della Patria, contrapposta all’eleganza frivola e all’edonismo di James Bond. Ma il mito di Stierlitz ha generato anche il suo contrario: il personaggio è diventato protagonista di una lunghissima serie di barzellette che lo ridicolizzano per la sua lentezza, la sua serietà e la sua apparente ingenuità, trasformandolo in un’icona ambigua, sospesa tra propaganda e parodia involontaria.

Autore di questo video monocanale è Vladislav Mamyshev-Monroe – l’incorporamento nel cognome della star hollywoodiana riflette già la sua ossessione per la trasformazione, la celebrità e la fluidità dell’identità – famoso soprattutto per le sue “reincarnazioni”, fotografie e performance in cui si travestiva da personaggi storici, politici e icone pop, esagerandone i tratti fino a renderli caricature. Tramite il proprio corpo, Mamyshev-Monroe smantellava i miti fondanti della cultura, sia sovietica che occidentale, mostrandone la natura artificiosa. In un contesto sociale ancora molto conservatore, la sua esplorazione del travestimento e della mascolinità/femminilità era estremamente radicale e coraggiosa.

Nell’opera in questione, l’artista rivisita una delle scene più celebri e paradossali dello sceneggiato: l’incontro silenzioso tra Stierlitz e sua moglie in un caffè di Berlino, vestendo i panni di entrambi. Nella serie originale, la donna viene condotta clandestinamente da Mosca fino a Berlino in piena guerra, attraversando territori nemici e superando pericoli immani, solo per condividere con il marito pochi istanti di prossimità silenziosa. I due non possono né parlarsi, né toccarsi, possono solo scambiarsi intensi sguardi da lontano.

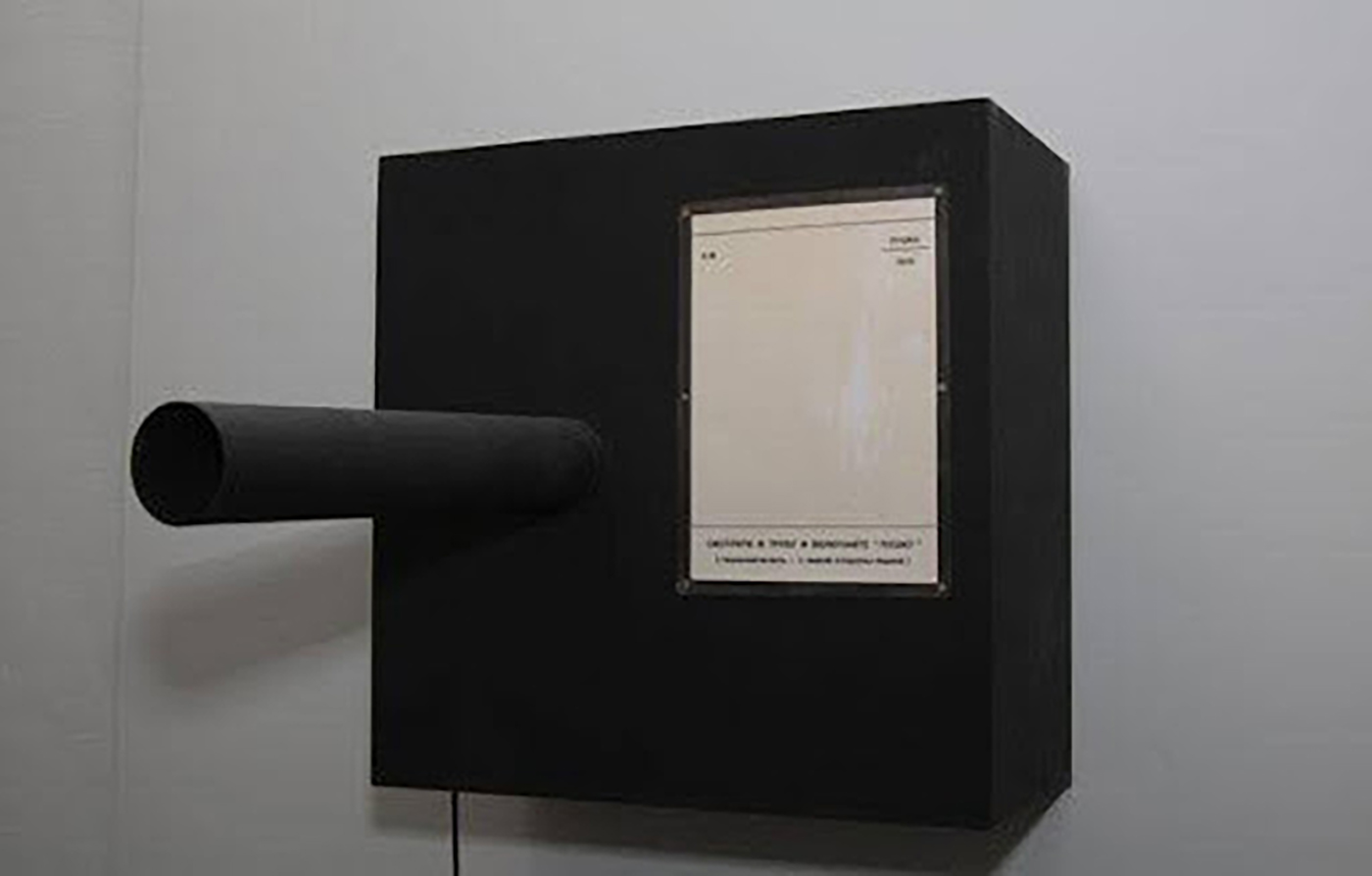

Andrey Monastyrsky, Cannone, 1975, scultura interattiva (tecnica mista), 54×54×66 cm

Il “Concettualismo (romantico) moscovita” rappresenta una delle espressioni più incisive dell’arte di dissidenza negli anni che precedettero l’implosione dell’Unione Sovietica. A differenza di movimenti come la Sots Art, che decostruiva ironicamente miti e icone della propaganda socialista attingendo al vocabolario estetico del Realismo socialista, i concettualisti moscoviti optarono per una via più discreta. Rifiutando ogni riferimento diretto alla politica o alla satira, svilupparono un linguaggio artistico autonomo, astratto, apparentemente svincolato dal contesto storico, creando una sorta di mondo parallelo, retto da una sua mitologia interna. Più che uno stile artistico determinato, era un metodo di sopravvivenza culturale e una forma di resistenza filosofica in uno spazio di libertà intellettuale.

Cannone di Andrey Monastyrsky è una delle espressioni più celebri di tale approccio. L’opera si compone di una scatola nera di cartone, dalla quale sporge un tubo posizionato orizzontalmente, che ricorda la canna di un cannone. Sulla superficie del contenitore compaiono delle istruzioni che invitano il pubblico a guardare dentro il tubo e a premere contemporaneamente un interruttore laterale, collegato tramite un filo. L’aspettativa è quella di un effetto visivo – un lampo, un’immagine, un movimento – come ci si aspetterebbe da un cannone o da un dispositivo ottico. Ciò che si manifesta è invece un suono: un semplice trillo, emesso da un campanello nascosto all’interno della scatola.

Questo slittamento dalla vista all’udito trasforma l’esperienza estetica in una riflessione sulla frustrazione delle aspettative e sull’ambiguità percettiva. Il “cannone” di Monastyrsky non spara, non rivela immagini né segreti: emette soltanto un segnale acustico privo di pathos. Ma è proprio questa esplosione abortita a raccontare delle promesse mancate e delle illusioni dell’Unione Sovietica. Cannone è dunque una trappola sensoriale, un piccolo teatro dell’assurdo che obbliga lo spettatore a confrontarsi con la distanza tra ciò che si attende e ciò che accade.

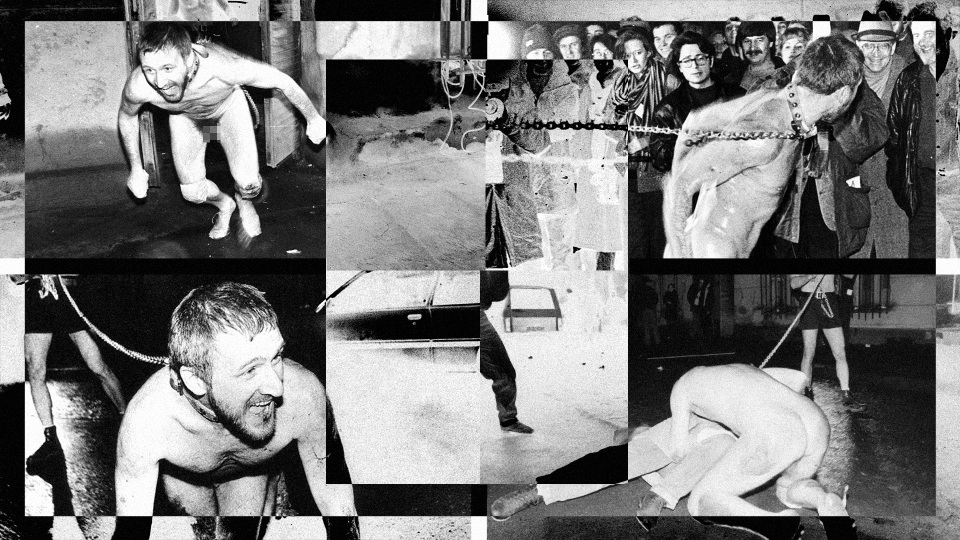

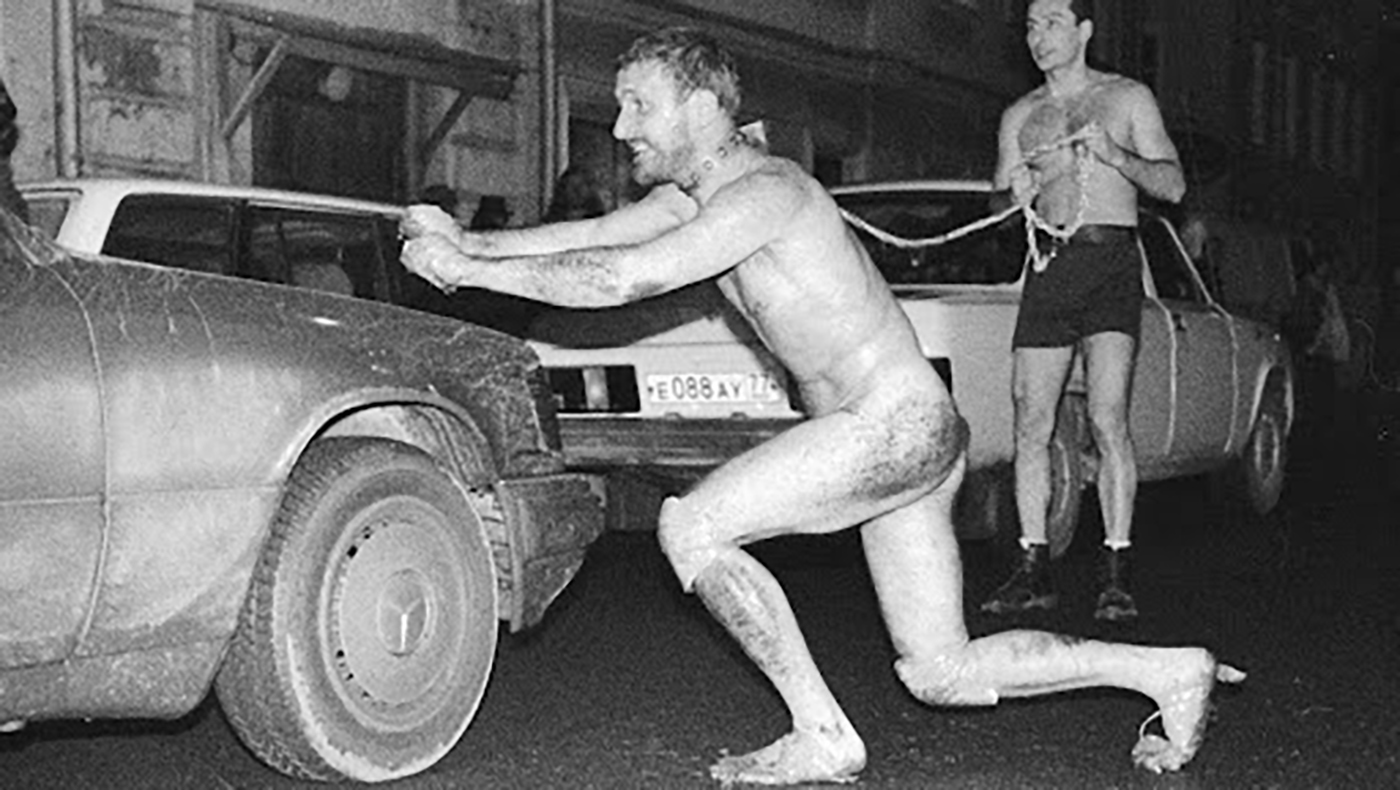

Oleg Kulik, Il cane pazzo o L’ultimo tabù sorvegliato solo da Cerberus, 1994, performance e serie di fotografie, (con la collaborazione di Alexander Brener)

L’“Azionismo moscovita” è un movimento artistico radicale emerso in Russia nei primi anni ’90, all’indomani del crollo dell’Unione Sovietica, durante il periodo detto di “conversione” – la tumultuosa transizione dal comunismo al capitalismo. Non si trattò di una scuola d’arte in senso stretto, ma di un insieme di interventi performativi estremi (“azioni”), spesso scioccanti, violenti e provocatori, che miravano a scuotere la società russa dalla sua apatia post-sovietica, costringendola a confrontarsi con la brutalità e l’assurdità di una realtà immersa nella cosiddetta “terapia shock” del primo presidente della Federazione russa, Boris El’cin.

Era opinione del Cremlino che un’azione rapida e drastica fosse necessaria per prevenire un ritorno al vecchio sistema sovietico e per creare le basi per una vera economia di mercato. In pratica, però, queste riforme – deregolamentazione, liberalizzazione dei prezzi, privatizzazione di massa – ebbero conseguenze sociali ed economiche molto dure, tra cui un’elevata inflazione, un aumento della disoccupazione, lo smantellamento dei servizi pubblici, un crollo della produzione industriale e un aumento notevole della povertà.

Il 23 novembre 1994, nei pressi della galleria Guelman a Mosca, Oleg Kulik si presentò completamente nudo, con un collare al collo legato a un guinzaglio tenuto in mano da Alexander Brenner, altro esponente dell’“Azionismo moscovita”. Comportandosi come un cane aggressivo, Kulik abbaiava, ringhiava e si scagliava contro i passanti, arrivando a morderne alcuni. Con la voce roca per l’abbaiare, incurante del freddo e del pericolo, a un certo punto Kulik si precipitò nel traffico automobilistico, riuscendo a bloccarlo.

Fu questa la prima di una serie di performance con protagonista il personaggio del Cane pazzo, a cui Kulik sarebbe ricorso per circa un decennio. Il cane è qui un simbolo dell’umanità degradata, umiliata, resa irriconoscibile dalla violenza sociale e politica. Incarna l’anti-eroe post-sovietico: una creatura disumanizzata, ai margini, senza più linguaggio, costretta a comunicare con il corpo, con la rabbia, con l’istinto. In un’Europa occidentale che si autorappresentava come civilizzata e progressista, contrapponendosi a un’Europa dell’Est dipinta come arretrata e selvaggia, Kulik reagiva con un gesto feroce, rovesciando lo stereotipo: voi ci volete animali, allora ecco l’animale. In questo senso, il cane pazzo diventa la maschera della civiltà strappata, lasciando affiorare tutto ciò che la transizione voleva ignorare: la rabbia, l’umiliazione, la disperazione.

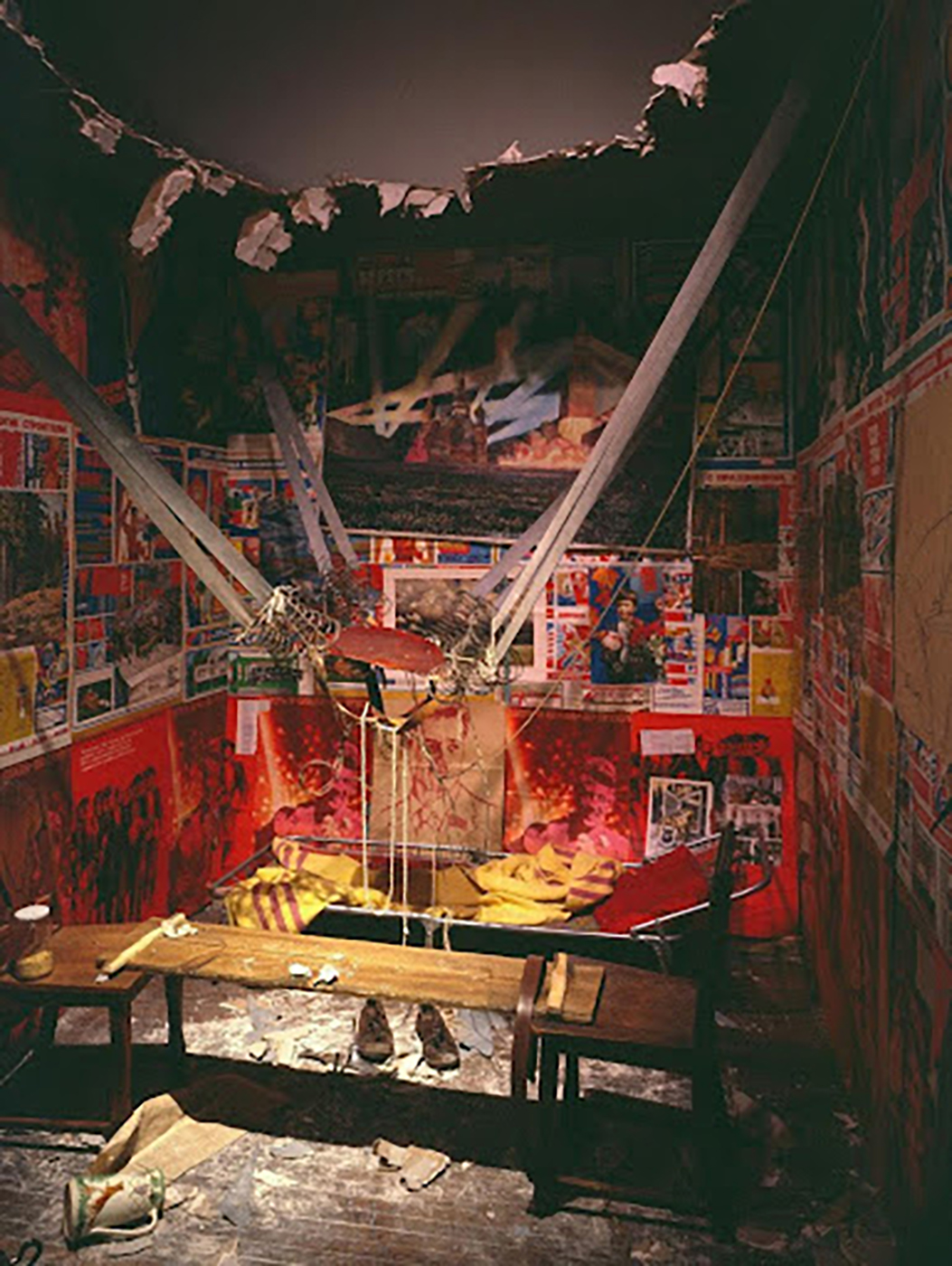

Ilya Kabakov, L’uomo che volò nello spazio dal suo appartamento, 1985, installazione (tecnica mista), 140x300x250 cm

Realizzata originariamente nel 1985 e poi ricreata in diverse sedi espositive, quest’opera offre uno sguardo malinconico sulle speranze e le delusioni di un individuo comune in un regime totalitario. L’installazione si presenta come una ricostruzione dettagliata della stanza di una kommunalka, tipico appartamento comunitario sovietico. L’ambiente è dimesso, disordinato, saturo di oggetti quotidiani: un letto disfatto, mobili modesti, stoviglie sporche, pile di libri. L’atmosfera è claustrofobica e stantia. Sparsi per la stanza, si trovano anche disegni, equazioni e appunti scritti a mano che illustrano la teoria e i calcoli del “cosmonauta fai-da-te”, e rivelano un’ossessione per il volo spaziale e una fede incrollabile nella possibilità di sfuggire alla realtà terrestre.

Il fulcro dell’opera, però, è la “rampa di lancio” al centro della stanza, una struttura rudimentale fatta di assi di legno, cavi, molle e altri oggetti di recupero che suggerisce un ingenuo tentativo di costruire un dispositivo di volo. Sopra questa piattaforma, un buco nel soffitto indica il punto dal quale l’inquilino di quella stanza è volato via nello spazio. Intorno al buco, frammenti d’intonaco e detriti indicano la forza dell’impulso, reale o immaginato.

L’installazione è una potente metafora dell’utopia comunista e del suo fallimento. Promosso come progetto di emancipazione collettiva, il sogno sovietico di conquista dello spazio si traduce qui in un gesto tragicamente individuale e, per molti aspetti, irrazionale. L’uomo non parte a bordo di una navicella spaziale con la bandiera dell’Unione Sovietica sul portellone, ma si costruisce da solo la propria catapulta verso l’infinito. Il suo volo non è trionfale, ma improvvisato e disperato. L’assenza del corpo del protagonista è centrale: al visitatore restano solo il vuoto lasciato dal gesto e le sue prove documentarie.

Kabakov utilizza qui l’estetica della kommunalka non solo come sfondo realistico, ma come condensato simbolico dell’esistenza sotto il regime: una vita frammentata, stipata, privata di privacy, dove l’aspirazione al sublime si consuma tra stoviglie sporche e pareti scrostate. Va comunque detto che “L’uomo che volò nello spazio dal suo appartamento” non è solo una parodia dei grandi miti sovietici – il cosmonauta, il progresso, la fuga verso il futuro – ma anche una riflessione amara e universale sulla condizione umana: il bisogno di evadere da una realtà insostenibile, la potenza visionaria del sogno, la tragicomica solitudine di chi prova a salvarsi con mezzi improvvisati.

Anna Jermolaewa, Tre minuti per cercare di sopravvivere, 2000, video monocanale, 3’00”

La nevalyashka, nota anche con il nome affettuoso di vanka vstanka, è un giocattolo tradizionale russo. Il nome stesso — che si traduce approssimativamente come “colei che non cade” — racchiude la sua essenza: una bambola panciuta e apparentemente instabile, che grazie a un peso posto alla base ritorna sempre in posizione eretta, per quanto la si spinga o scuota. Per intere generazioni di bambini cresciuti nell’Unione Sovietica, la nevalyashka è stata spesso il primo giocattolo: una presenza costante, simbolo della capacità di rimettersi in piedi dopo ogni caduta.

Nel video “Tre minuti per cercare di sopravvivere”, Anna Jermolaewa trasforma questo simbolo dell’infanzia sovietica in una metafora di tensione collettiva, violenza latente e convivenza impossibile, nonché un velato rimando a settanta anni di comunismo forzato. Sullo schermo, disposte in uno spazio ristretto, compaiono quattordici nevalyashka. Colpisce subito il fatto che non siano nei tradizionali colori rosso e bianco, ma in tonalità fredde e inusuali – verdi e blu – che trasmettono invece una sensazione di straniamento.

Le bambole oscillano e rimbalzano l’una contro l’altra in un crescendo di ritmo e disordine. Il loro dondolio, inizialmente ipnotico, diventa progressivamente più frenetico, fino a trasformarsi in una sorta di caos coreografato, in cui la collisione costante genera un frastuono meccanico e disturbante. Ogni volta che una bambola scompare dallo schermo, si sente un tonfo sordo — secco, definitivo — che richiama inequivocabilmente il suono di uno sparo.

In questa immotivata lotta non contro un nemico esterno, ma contro chi sta accanto, la congenita abilità delle nevalyashka di piegarsi ma non cadere non impedisce alle bambole di non cadere. Allo scadere dei tre minuti, il video termina con lo schermo che si svuota, a cui fa seguito il silenzio.

Irina Korina, Armati di un sogno, 2012–2013, installazione (tecnica mista), dimensioni variabili

Questa monumentale installazione consiste in una struttura circolare dai colori vivaci — giallo, blu e verde — composta da pannelli plastificati che richiamano, nella loro ambiguità formale, elementi architettonici profondamente radicati nell’immaginario collettivo russo. L’opera può infatti ricordare al visitatore una giostra per bambini, un tendone da circo, una bancarella di mercato o persino una versione stilizzata della izba, la capanna tradizionale delle fiabe slave. Questo insieme di richiami compone una scenografia in cui convivono gioco e nostalgia, finzione e tradizione, folklore e paesaggio urbano.

Al suo interno è “acceso” un falò finto, un fuoco che arde ma non scalda, come un ricordo distante o ricostruito. Posizionata su una pedana ettagonale, questa enigmatica costruzione è circondata da ogni lato da cumuli di terra su cui crescono funghi palesemente artificiali, creando così un ambiente straniante, quasi onirico. A delimitare lo spazio e a guidare il percorso dello spettatore vi sono file doppie di transenne metalliche: dispositivi di controllo urbano, ormai parte integrante del paesaggio delle città russe, tracce mute della burocrazia e della sorveglianza. Le stesse barriere impediscono di accedere fisicamente alla struttura centrale, lasciandola visibile ma inavvicinabile, trasformandola in un oggetto del desiderio osservabile ma inaccessibile, come spesso accade con le promesse mancate di un’utopia collettiva.

Armati di un sogno assume ancora più valore simbolico se si considera il luogo in cui è stata esposta: il Maneggio di Mosca, uno degli edifici più emblematici del potere statale russo. Costruito nel 1817 per celebrare la vittoria contro Napoleone, il Maneggio fu inizialmente un’arena coperta per l’addestramento dei cavalli militari. Dopo la Rivoluzione d’Ottobre fu trasformato in deposito per veicoli ufficiali e, a partire dagli anni Cinquanta, in uno spazio espositivo polifunzionale, sede di fiere, mostre e manifestazioni popolari — spesso eventi dalla duplice natura, culturale e commerciale, come le mostre mercato di miele, pellicce e coltelli.

Nel 2004, l’edificio fu devastato da un incendio. Il falò perennemente acceso al centro dell’opera potrebbe alludere proprio a quel rogo, evocando insieme la rovina e la ricostruzione spettacolarizzata di un luogo simbolico. La rapida ricostruzione dell’edificio fu infatti un evento mediatico presentato come dimostrazione dell’efficienza e della determinazione dello Stato.

::vtol::, Antenna, 2015, manganello, modulo GSM (prototipo), 59x17x6 cm

Antenna è un oggetto in apparenza ordinario: un manganello della polizia russa modificato con un modulo GSM integrato. Ogni volta che il manganello colpisce una persona, un sensore interno invia un messaggio di testo a un numero di telefono. Il contenuto è semplice e disarmante allo stesso tempo: “Mamma, ho colpito un uomo”. Il messaggio viene inviato al numero preimpostato della madre dell’agente di polizia che impugna il manganello; numero che non può essere modificato o bloccato. L’atto di invio è quindi irreversibile.

L’opera nasce da una riflessione di ::vtol:: sulla violenza impunita delle forze dell’ordine e sulla rassegnazione della popolazione davanti agli abusi di potere. La risposta proposta è paradossale: affidarsi a un legame affettivo primario, quello tra madre e figlio. In questo modo la maternità viene indicata come ultimo spazio possibile di coscienza, un terreno esterno alla logica del potere in cui può ancora emergere la responsabilità individuale, la vergogna o il rimorso.

L’invio del messaggio incrina il meccanismo automatico della repressione, introducendo un imprevisto elemento di umanità. L’agente non comunica con la gerarchia che lo controlla, né con una banca dati della polizia, ma con colei che lo ha generato. Ogni colpo diventa una confessione, un appello a un giudizio morale che sfugge al controllo istituzionale.

In questo cortocircuito tra violenza e affetto, l’atto repressivo non è solo un gesto di potere, ma è anche un’azione che porta con sé una responsabilità personale. Nessun sistema di comando può neutralizzare del tutto il conflitto tra obbedienza e coscienza individuale.