Tra il ricordo, chissà quanto realistico, di un passato sincero e frugale e l'odierna ossessione per il cibo sano e i vini biologici a tutti i costi, ci sono stati gli anni Ottanta. Una parentesi culinaria di esperimenti, spesso assurdi, talvolta mostruosi, che ci racconta, però, di una fase di gioiosa sperimentazione, in cui prendevamo la cucina un po' meno sul serio.

In un antico e glorioso ristorante di Roma le fanno ancora. Da “Perilli al Flaminio” chi vuole può ordinare le pennette alla vodka. Non le abbiamo mai tolte dal menu – mi è stato risposto, come a dire: le mode passano, cara signora, la sostanza no.

Negli Stati Uniti il condimento delle pennette è chiamato disco sauce, e fosse solo per questo non meriterebbe la damnatio memoriae. Se non vi sfiora il loro luccicante fascino evocativo, sappiate che delle pennette alla vodka si è occupato anche il «New York Times». Chissenefrega? Non direi. La testata è bulimica, ossessionata dal food e proprio per questo meriterebbe un po’ di fiducia. È ora di ammettere che di cucina altrove ne sanno quanto e forse più di noi, che nelle grandi capitali del turismo italiano mediamente si mangia di schifo e che alla monotonia sciatta e poco aggiornata di certe proposte locali è preferibile la pizza mais e rucola.

Di recente un americano, lettore abituale del NYT, mi ha confidato che tutti i santi giorni si prepara un piatto monoporzione. Non mangia quello che capita, da quando è finalmente in pensione passa mattinate intere a scegliere e reperire le materie prime e, così facendo, si sente il migliore ospite di se stesso.

Ho deglutito, avvertendo giusto un lieve senso di pericolo, e per alleggerire la gravitas del momento di qualità in programma, gli ho proposto le penne alla vodka. A quel punto avrebbe avuto qualche ragione di farmi fuori e cucinarmi con la sua verdura di stagione. Invece ha valutato la proposta, senza ridicolizzarla né scartarla a priori: anzi, ha annuito con l’aria assorta di chi, colto alla sprovvista da un ricordo, intende rimetterlo a fuoco.

Per dire che i matti potremmo essere noi, e il nostro atteggiamento sospettoso di italiani nei riguardi di certi piatti non regionali, non autoctoni, abbracciati per caso in fasi impresentabili di un’altresì nobile tradizione culinaria, potrebbe essere un pregiudizio. Alla luce di questo sciovinismo purista perfino la categorica e, per certi versi, sacrosanta amputazione della panna da cucina dal consesso civile andrebbe rivista.

“È ora di ammettere che nelle grandi capitali del turismo italiano mediamente si mangia di schifo e che alla monotonia sciatta e poco aggiornata di certe proposte locali è preferibile la pizza mais e rucola.

Le penne alla vodka sono buone perché è quasi impossibile farle cattive: questo è ancora un argomento valido. Di sicuro lo è per chi si è dovuto ingollare carbonare affogate in uova crude, a un passo dalla metamorfosi in pulcino. Le boomer sanno bene di cosa parlo: del miscuglio assassino che faceva da apripista a una notte di passione, o quel che era.

La fantasia dello scapolo ai fornelli di allora era piuttosto limitata, e tutti si credevano l’asso della carbonara, numeri uno in materia di tempismo perché basta niente, un attimo, e un capolavoro diventa: ‘na colazione in albergo.

Una cosa, tra le tante, riconosco all’era degli chef: aver educato e indirizzato la saggezza cialtrona del maschio qualsiasi in cucina, cancellando sia il personaggio del cuoco in grembiule per gioco, sia quel clima da porno amatoriale che raggelava anche le ragazze più bendisposte. Ugo Tognazzi suo malgrado ha fatto danni. A proposito, si dice sia stato lui a aggiungere la vodka al sugo, il primo, ma in questo caso, citando Florie Rotondo e Capote, ha creato un mostro non rovinato.

Non sarà certo quel cucchiaio di panna che inquina le pennette alla vodka a ucciderci. Non stiamo parlando dei cuori di palma che hanno impestato i buffet per un paio di sciagurate stagioni, per non dire della crema di scampi che era un paté di carcasse, e nemmeno dei chicchi del famigerato mais che però – c’è un però – davano quel tocco di giallo alle nostre vite. Sì, svettavano come pasticche di antalgico sui frammenti di tonno e le foglie di rucola appassita nell’aceto, ed erano così tristi che attutivano altri dolori. Il fondo di certe insalate a qualcuno parla più di quello bruno, ma oltre un certo limite la nostalgia diventa inaccettabile e il cibo, come tutto, fortunatamente si evolve. Non sempre in meglio, ma quando si parla di gusto è la percezione del momento che conta.

Detto questo è un peccato dimenticare, non trasmettere nulla di un lungo periodo in cui si mangiava senza scomodare l’orgoglio nazionale, senza sbandierare il tricolore. Periodo in cui la donna italiana non era la migliore delle cuoche, né la cucina di nonna necessariamente la più buona. Anni felici, in cui nessuno voleva mangiare fuori come a casa, perché altrimenti a casa ci restava. Non fa bene alla salute continuare a scavare una fossa tra gli anni Ottanta del Novecento e i primi del Duemila, accatastandosi alle spalle quintali di ricette e abitudini eccentriche come fossero mucchi di terra.

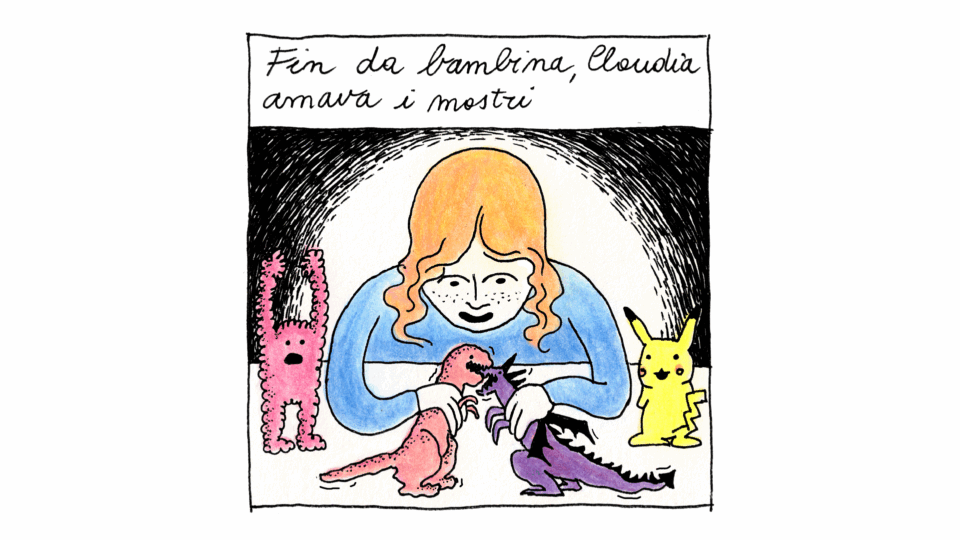

Tra un eterno passato semplice, frugale, genuino, e il culto odierno del cibo: sempre rivisitato, sofisticato, ma sano, rispettoso dell’ambiente, c’è una lunga parentesi di esperimenti assurdi cui vale la pena dare un’occhiata, tanto per farsi un’idea.

A proposito di trasmissione del sapere, ormai qualche anno fa, ho scritto un breve racconto sull’insalata russa, pubblicato da Slow Food. Sono stati coraggiosi perché non stiamo parlando di un piatto contadino, in linea con la loro mission, ma borghese per eccellenza, di una ricetta spesso pasticciata e dannata per via della sua imperdonabile pesantezza, e soprattutto della maionese, ingrediente killer almeno quanto la panna.

Non ho mai avuto la pretesa di riscattare l’insalata russa, che ha un passato illustre, delicato, e non è solo quel pappone velenoso che molti credono, anche se non capisco e non mi va giù il revival del vitello tonnato, che chissà perché non solo l’ha fatta franca, ma spopola ovunque, e ti viene servito come fosse un grano antico.

Del vitello tonnato mia nonna diceva: “Per carità, è rognoso, serve il girello o la noce, e deve avere la vena”. Nonna invece affrontava l’insalata russa alla leggera, prendendo scorciatoie, che poi erano la maionese “finta” e le sue adorate verdure surgelate. In generale viveva le novità da supermercato come una liberazione dalla corvè della casalinga, e anche come un simbolo di modernità, appunto, di emancipazione: poche rogne uguale accettabile soddisfazione.

Ne approfitto per rendere giustizia anche all’altra mia nonna, che era più o meno sulla stessa lunghezza d’onda dell’assemblatrice di insalata russa, ma aveva una passione incontenibile per la lombatina. Ce la depositava nel piatto stracotta, infilzandola con la forchetta: “Finiscila, mangia anche il grasso, è squisito”, assicurava.

Era nata nel 1915, e aveva sofferto non dico la fame ma poco ci manca. In tempo di guerra, e non solo, si era nutrita di una mela, tutt’al più, di una frittatina. Lo diceva in un certo modo, mescolando quella fame al freddo, ai geloni, alla smania di vita, tanto che quel frittatina ti faceva venire l’acquolina in bocca, e quella mela la immaginavi sempre rossa, laccata, una mela stregata. Se le dicevi: “Nonna, sono a dieta, oggi devo mangiare solo petto di pollo e due uova sode” reagiva sbigottita: “Ti pare poco? È una cura dimagrante o all’ingrasso?”. Nel 1989 la prendevamo in giro, la chiamavano: il leone.

Come ci chiameranno, i nostri eredi, se non gli raccontiamo la verità? Ad esempio, il primo che mi viene in mente: per noi, alcuni almeno, non esisteva il salmone senza le farfalle. La verità sarà anche mostruosa, ma nel racconto l’unica regola che vale è accendere l’immaginazione.

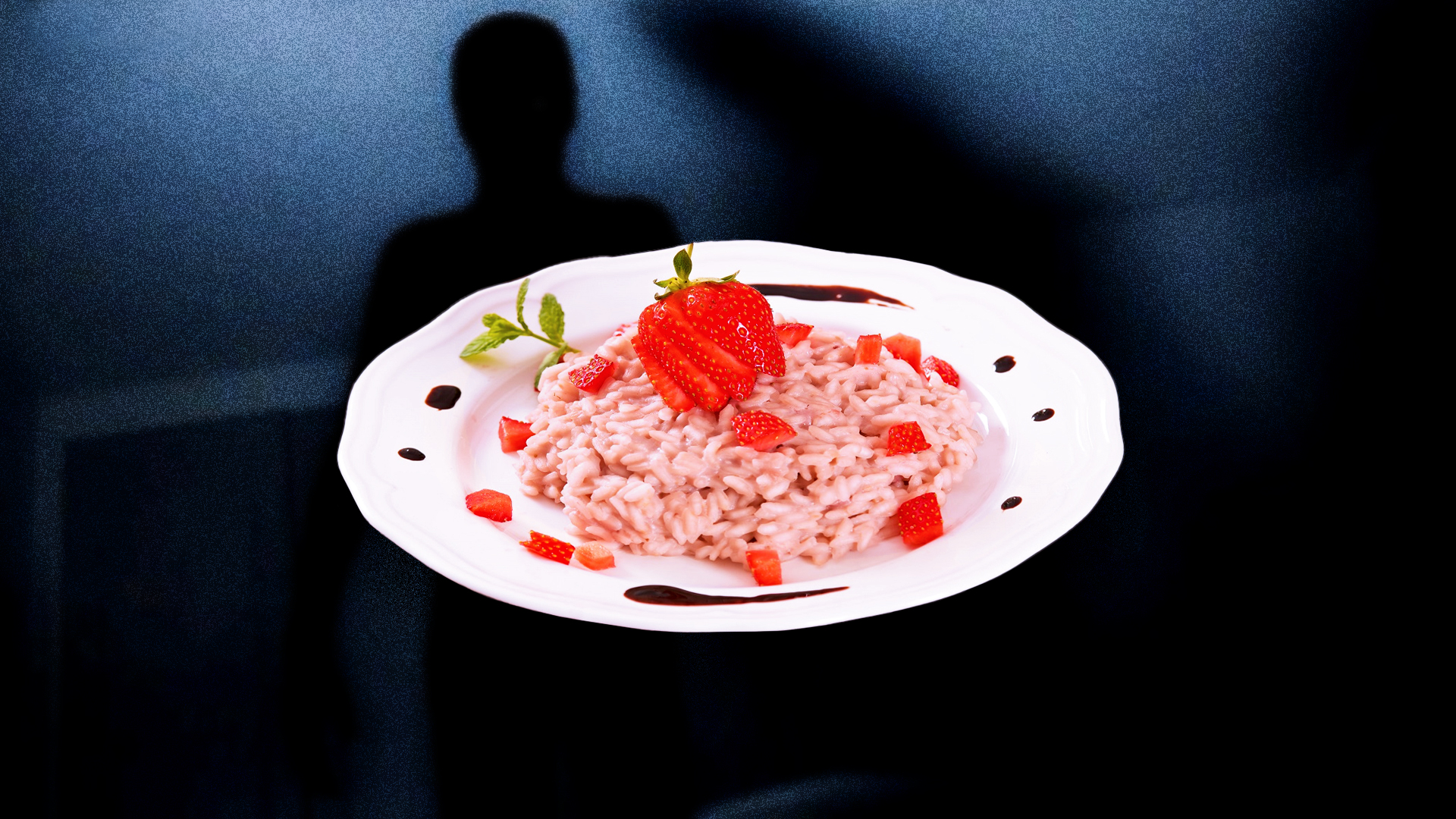

Salmone e farfalle, paglia e fieno con funghetti e pisellini, grissini superfini, bottoncini di pane alla paprika, prosciutto e carciofini, e ancora: risotto alle fragole e all’ortica, la salsa Aurora, la ciliegina candita, l’ananas in barchetta, gli After Eight, un bicchiere di latte e menta, lo shampoo alle mele verdi: non si può dire che certi mostri di piatti e ingredienti non avessero tratti fiabeschi. Solo che ce li dovevamo raccontare da soli, perché nessun cameriere che sapesse fare il suo mestiere, a parte rarissime eccezioni, perdeva tempo in chiacchiere.

Il taglio della pasta ai tempi era fondamentale: andava corta, lo spago solo a mezzanotte e solo aglio e olio. Farfalle, pennette, gnocchetti erano più facili da affrontare, a nessuno fregava di impegnarsi più di tanto e di nutrirsi bene quando c’era da far bene altro: uscire, ballare, accoppiarsi e scoppiarsi, litigare, guidare. La pasta corta era il nostro sushi, o un proto-finger-food.

“Come ci chiameranno, i nostri eredi, se non gli raccontiamo la verità? Ad esempio, il primo che mi viene in mente: per noi, alcuni almeno, non esisteva il salmone senza le farfalle”.

Di esotico avevamo solo il ristorante cinese, il nostro era un oriente abbordabile. Qualche fricchettone invece andava all’indiano o a un leggendario indirizzo vegetariano, ma non erano la maggioranza e non facevano testo, erano reduci di un’epoca austera e avventurosa che non ci riguardava.

Nelle stanze di qualche giornale radicale quei reduci stavano fondando il culto della cucina o la cucina come fatto culturale: è a loro che dobbiamo anche questa rivoluzione, credo l’unica riuscita.

Tornando a noi, gli scemi senza pensieri, il cinese aveva un vantaggio: costava poco. Pazienza se circolavano dicerie macabre e xenofobe su carni di gatto e di cane spacciate per pollo, manco fossero più semplici da reperire e scuoiare. L’ingenuità delle nostre leggende metropolitane restituisce il polso di un ambiente in cui non si pensava, ci si beveva tutto e tutto era, come noto, da bere. Non che si vivesse tanto male, ma non poteva durare.

Capitava che dopo queste sessioni cantonesi ti venisse da vomitare e non chiudessi occhio causa nausea agrodolce. Del resto c’eravamo abboffati di banana caramellata o, peggio ancora, di gelato in pastella, una bomba a mano – lo sembrava davvero – che conteneva un sapore allora misterioso: la vaniglia.

Avevamo la lingua incollata al palato, le ciocche inzuppate nelle salse, i vestiti appesi sul balcone a prendere aria, impestati come erano di fumo fritto, eppure davamo la colpa di tutto ai gatti, a materie prime di dubbia provenienza. Ma durava qualche ora.

Nonostante i rischi di avvelenamento, alla fine ritiravamo i vestiti dal balcone e tornavamo al cinese e ai suoi antipasti da fumetto fatti di nuvolette croccanti di gamberi, dette con innocenza onomatopeica “crack”. Non so dire perché ci ostinassimo a scegliere il cinese, per un tête- à- tête a buon mercato con il nostro grande amore del momento, o per sentirci donne tra donne l’8 marzo. Forse perché non avevamo ancora lo stomaco al posto del cuore.

Al sei quello che mangi non credevamo. Se fossimo stati in grado di dargli una forma, di riconoscerlo, il concetto di mostro mangia mostro non ci sarebbe nemmeno dispiaciuto: dopotutto eravamo sul punto di diventare cannibali, almeno in letteratura.

Nei Novanta l’estetica preppy-yuppie, alle fragole e mele verdi, in cui nei ristorantini a lume di candela si entrava tesserandosi, era stata soppiantata da quella della violenza esasperata, inverosimile, ipercinetica, dall’antirealismo programmatico. Si volava con Tarantino e Fight Club da una parte, e i mercati finanziari dall’altra. Le traiettorie convergevano in quel Big Bang che era la testa dei ragazzi bene migrati a Londra, i nostri American Psycho.

Non ricordo piatti dichiaratamente pulp, ma un cambio di passo, sì. Parlando di Roma, che ha sempre avuto un repertorio culinario truculento, viscerale e sbudellato, già nei primi Novanta si cominciavano a mangiare i piatti della tradizione popolare. Niente più cinesi, niente più filetti al pepe verde e scaloppine alle pere. Pensare che qualcuno potesse dare un nome a un ristorante accoppiando animali, ortaggi e fiori ad aggettivi del tutto inappropriati – la capra ubriaca, il peperoncino bizzoso, la gallina timida, roba così – era già un ricordo remoto, un’idiozia anni Ottanta, una delle tante.

Da un giorno all’altro andavano solo vecchie trattorie senza fronzoli in cui le ragazze si destreggiavano tentando di arrotolare bucatini indomabili e puzzolenti di pecorino, rimpiangendo in segreto un bel piatto maneggevole di bresaola rucola e grana.

Si bevevano solo vinelli, vinacci, vini della casa, si ragionava a quartini, erano sparite le bottiglie di Galestri e di Santa Cristina. In compenso, per bere il vero vino ci si vedeva in enoteca. Perfino gli avanzi più irriducibili degli anni Ottanta, vecchi puma da locale, avevano raffinato naso e gola e bevevano solo Falanghina, un piccolo vitigno che si stava allargando come una macchia di umido sul soffitto.

In trattoria, dai vari Augusti e Augustarelli, Romoli, Cesari e Cesaretti, Caciari e Pallari, si facevano compiaciute scarpette nel sugo come a infrangere chissà quale tabù. L’idea del futuro era andata ben oltre il nichilismo punk, se si poteva pensare di lasciare ai posteri solo la digestione dello spezzatino in umido, della pajata, delle animelle e della coda.

Credo sia accaduto lo stesso a Milano, sebbene in misura minore, vista la fede della città all’edonismo baùscia. Gli anni Ottanta da quelle parti erano stati una faccenda seria e molto persistente, ma anche in quel regime tirato per natura a un certo momento, nei Novanta, qualcuno si rinnamorò perdutamente della cassoeula.

“Risotto alle fragole e all’ortica, la salsa Aurora, la ciliegina candita, l’ananas in barchetta, gli After Eight, un bicchiere di latte e menta, lo shampoo alle mele verdi: non si può dire che certi mostri di piatti e ingredienti non avessero tratti fiabeschi”.

Era anche l’epoca della grande gentrizzazione, dei quartieri popolari che all’improvviso diventavano come New York o come Parigi. Più ci si globalizzava speculando sull’immobiliare, più ci si nutriva di piatti poveri e onesti.

Mi scuseranno i lettori di altre città italiane, ma non sono solita parlare di quello che non conosco e anzi apprezzerei molto se qualcuno mi raccontasse altre versioni – fiorentine, senesi, marchigiane, napoletane, torinesi, genovesi – di mostro mangia mostro.

Non era mia intenzione trasformare questo pezzo nella gara del: Te lo ricordi? Dio che orrore, però che tenerezza. È vero: il sorbetto. Il limoncello è arrivato dopo, molto dopo, invece c’era l’amaro Averna. Già, le antiche gelaterie… il tartufo nero (parliamo del semifreddo, ndr) perché quando ti dicevano: eccezionalmente oggi abbiamo anche il tartufo bianco? C’era l’ananas, sempre: frutta no, abbiamo l’ananas. Poi c’erano il mango e la papaya, le fragoline di bosco, i canapè, le tartine alle uova di lompo, il wurstel nell’insalata di riso, i tortellini alla panna, le crespelle alla fontina, il prosciutto di Praga, l’arista alle prugne, il purè di mele, le crepes alla Nutella, il melone a palline, il gelato a forma di uovo fritto, il riso all’onda, i funghi champignon, le rosette di pane, le capesante: non solo a Venezia, erano ovunque. Ti ricordi l’anatra all’arancia? Ma esisteva o era solo un modo di dire? Io mi ricordo il paté di olive nere, i budini, i soufflé, i flan di spinaci e di zucchine, il ciambellone marmorizzato: è proprio scomparso. Te lo ricordi Il sedano allegro? Che posto. E Giulio passami l’olio? Non si mangiava mica dappertutto il mais tostato, lo trovavi solo da Giulio in quelle vaschette minuscole che ti facevano l’effetto d’avere delle dita da orco. La Vetrina, le Cornacchie, L’Hemingway, le notti romane? Te lo ricordi Jeff Blynn?

Ecco, non volevo, ma l’ho fatto e ho scomodato fonti autorevoli, gente che ha divorato cornetti caldi all’alba, che ha fatto in tempo ad assaggiare i perfidi filetti di sogliola al whisky de La Cabala. È sempre vita by night… cantava Loredana Bertè in quel pezzo notevole, Una sera che piove. Mi ha salvato dallo scoppiare in singhiozzi la chiamata di Alessandra Bardo, una testimone chiave: “L’hai già inviato? Perché ci siamo dimenticate del cocktail di gamberi, di scampi, insomma, del re dei mostri in salsa rosa”.

Già, stavo per dimenticare il rosa. Non solo la salsa, allora era tutto più o meno immerso nel rosa: le pennette, le farfalle, i gelati, le tende, i divani, la moquette, la sabbia di spiagge immaginarie, la lingerie, le camicie da uomo. Nessuno lo associava solo a Barbie perché non era quel rosa lì, potente e artificiale, non era nemmeno un colore, era il rosa che si mangia, il rosa della carne, della gola, della lingua, il rosa sbiadito bene del marmo e del corallo. C’era un mare di rosa in cui si rischiava di affogare tutte le sere, e aveva sempre lo stesso sapore, ci potevi contare.

Non vale la pena resuscitarli tutti, i poveri mostri di quegli anni, bastano le pennette alla vodka che sono un piatto fondamentale nel vero senso della parola e resistente come le piante pioniere. E poi, ti aiuta a capire cosa rischiavi di perderti.