Una conversazione con la scrittrice spagnola, da poco in libreria con “Ti ho dato gli occhi e hai guardato le tenebre”, sulla sua idea di letteratura, un misto di spontaneità e tradizione.

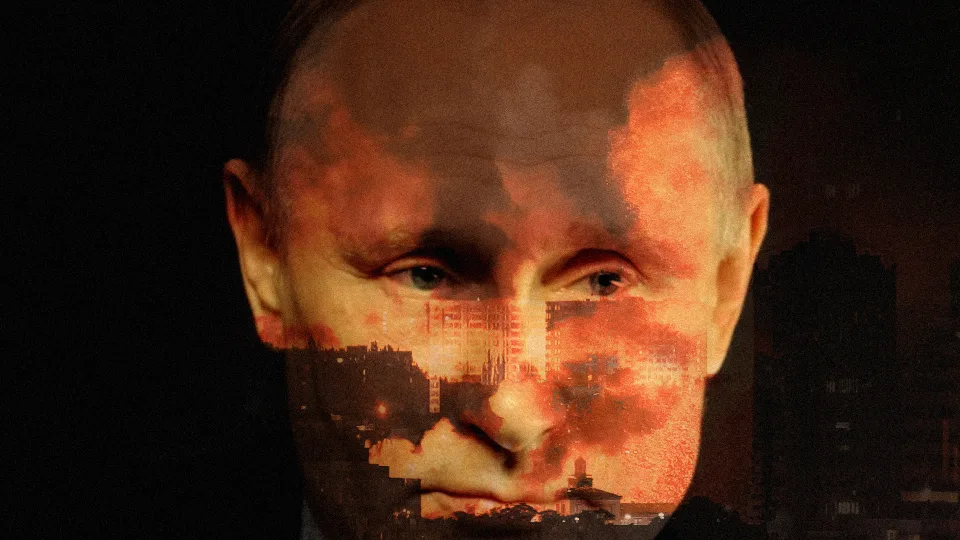

Il diavolo risiede nel nostro immaginario da secoli, forse da sempre. Comunque sia chiamato, con le sue molteplici e mutevoli forme si insinua in storie, leggende, opere d’arte. In Occidente affolla i luoghi sacri al pari delle rappresentazioni di Cristo e della Madonna, indossando la maschera più opportuna a seconda del nemico da impersonare. Nei mosaici della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo è un capro nero, nelle statue e nei dipinti della Vergine Maria è un serpente, nel Medioevo è spesso un angelo nero.

“Fu il monoteismo giudaico-cristiano a favorire la lenta ma inesorabile costruzione di una fisionomia diabolica”, scrive Laura Pasquini nel saggio Il diavolo. Storia iconografica del male (Carocci): “Quanto più un dio viene percepito come assoluto, possente e benevolo, tanto più il diavolo si rende necessario per giustificare gli aspetti concretamente negativi, a volte inaccettabili, dell’esistenza umana.”

Forse è a questo bilanciamento spirituale che pensava Irene Solà facendo del diavolo uno dei protagonisti del suo ultimo romanzo, Ti ho dato gli occhi e hai guardato le tenebre (Mondadori). La scrittrice catalana ambienta i suoi romanzi nella Spagna rurale, danzando sul confine tra fantastico e realistico. In un panorama letterario che sembra dominato dall’autobiografismo e dall’essenzialità, Solà attinge da leggende e miti del folklore locale e orna la sua scrittura con moltissimi aggettivi, avverbi, nomi, rendendola densa ed evocativa.

Il suo primo romanzo edito in Italia, Io canto e la montagna balla (Blackie), è un racconto corale in cui, oltre a uomini e donne, prendono la parola gli animali, i funghi e le gocce di pioggia, raccontando la terra che condividono, i Pirenei. Protagoniste di questo nuovo romanzo sono invece le donne del Mas Clavell, un casolare isolato sulle massiccio delle Guilleries, che ripercorrono l’intricata storia della propria famiglia perseguitata da una maledizione antichissima.

Il romanzo si apre con due donne in una camera da letto. La prima, Bernadeta, è coricata, e l’altra, Margarida, la osserva, aspettandone con trepidazione la morte. Come sei arrivata in quella stanza, e a questi due personaggi?

Una delle prime cose che sapevo mentre pensavo a questa storia è che volevo mettere al centro, proprio nel cuore del racconto, un patto con il diavolo. Che è un elemento narrativo tipico dei racconti popolari catalani. Volevo una donna che facesse un patto con il diavolo. E poi volevo pensare a come sarebbe riuscita a sfuggire a quel patto. E volevo ci fosse un parallelismo tra il patto con il diavolo e il patto con il lettore. Poi ho iniziato a pensare a questa donna che stringe il patto e a tutti quelli che le stanno intorno, a tutte le donne che sarebbero venute dopo di lei. Mi interessava molto immaginare un luogo, una casa, un’abitazione a las Guilleries, queste montagne che si estendono in Catalogna, e volevo essere molto creativa nel raccontare tutte le donne che avrebbero vissuto lì, le loro storie e le giornate che avrebbero riempito quella casa.

Il libro, inoltre, si svolge in un solo giorno. Questo singolo giorno è l’ultimo giorno di vita di Bernadeta, una delle donne di questa famiglia. Una donna molto anziana, così vecchia che ha dimenticato quanti anni ha.

Bernadeta sta morendo. Quello è il suo ultimo giorno. Quando il romanzo finirà lei morirà. Ma quello che succede nel romanzo è che tutte le generazioni di donne che hanno abitato quella casa da quel patto con il diavolo, tutte le donne che sono nate, vissute e morte lì, stanno aspettando che Bernadeta muoia. E preparano una grande festa.

Nella storia, che come hai detto si svolge in una giornata, il tempo si dilata per fare spazio anche a momenti del passato. Come gestisci l’uso del tempo? E come si riflette nell’intreccio del romanzo?

Nel raccontare questa storia e nel descrivere tutti questi personaggi femminili, mi interessava riflettere sulla soggettività di ciascuno e, soprattutto, sul fatto che tutti noi viviamo, comprendiamo e percepiamo il mondo secondo il nostro punto di vista e perciò possiamo spiegarlo in modo diverso.

Ero molto interessata a tutte queste donne perché potevo usarle per riflettere su temi molto diversi da prospettive molto diverse. Ognuna ha una prospettiva unica sulla maternità, sulla sessualità, sull’idea di famiglia, sull’amore romantico, sul dolore, su qualsiasi cosa si possa pensare.

Volevo raccontare una storia di famiglia, ma per me era fondamentale sottolineare che non c’è un’unica storia familiare oggettiva. In realtà, il modo in cui si scopre la storia della propria famiglia passa attraverso molti anni, ascoltando le persone della propria famiglia che raccontano ciascuna la propria versione.

Così un giorno vostra madre vi racconterà qualcosa, e poi vostra nonna vi racconterà qualcos’altro, e vostro nonno un’altra cosa, e uno zio un’altra ancora, e voi metterete insieme piccoli pezzi, e a volte questi non saranno nemmeno collegati correttamente. Potrebbero contraddirsi, potrebbero esserci vuoti che sarete in grado di riempire molto più tardi, o la stessa persona potrebbe dirvi qualcosa di diverso molti anni dopo.

E qui entra in gioco il tempo. Volevo usare un solo giorno e in quel solo giorno raccontare l’intera storia della famiglia, della casa, di questo paesaggio e di tutti questi personaggi.

Così, in una sola riga, si possono saltare cento anni o tornare indietro di mille; la Bella Addormentata può dormire per un secolo. Ma la narrazione modifica il tempo anche al di fuori di essa: se ti viene raccontata una storia molto avvincente, un’ora può sembrare 10 minuti, ma se ti viene raccontata una storia molto noiosa, un’ora sembrerà un’eternità.

Le protagoniste sono tutte chiassose, sboccate, e hanno dei comportamenti che spesso descrivi con un vocabolario che appartiene al mondo animale. Da cosa deriva la voglia di iper-caratterizzare i tuoi personaggi femminili, di renderli così selvatici?

Una delle cose che ho immaginato mentre scrivevo è che ci fosse una voce narrante e che questa voce fosse come un fantasma, che fluttua e se ne va in giro per tutta la casa. Nel corso del romanzo questa voce narrante si avvicina ai diversi personaggi. E più si avvicina, più riesce a entrare nel personaggio o a guardare il mondo attraverso i suoi occhi.

Non l’abbiamo detto prima, ma quasi tutti i personaggi del romanzo sono ciò che potremmo chiamare fantasmi o spiriti. Cioè sono morti, ma continuano ad abitare la casa.

“Una delle prime cose che sapevo mentre pensavo a questa storia è che volevo mettere al centro, proprio nel cuore del racconto, un patto con il diavolo”.

Questo mi ha permesso di concentrarmi molto sulla memoria, sulle cose che ricordiamo e su quelle che dimentichiamo – o scegliamo di dimenticare. Sia a livello individuale che collettivo. E poi il fantasma è una figura che non ha corpo, che non si può toccare, che non si può vedere. Per me è stato molto interessante giocare con questo aspetto e narrare una storia di donne-fantasma ossessionate dal corpo, dalla materialità. Il romanzo, infatti, è pieno di descrizioni di corpi – umani e animali, ma anche architettonici, del paesaggio – e di cose che i corpi fanno: partorire, morire, provare piacere, mangiare, ridere…

Mi sembra che per te raggiungere la precisione attraverso le parole sia fondamentale, nonostante adoperi uno stile così denso e apparentemente dispersivo. Che in qualche modo tu ti diverta, a essere così meticolosa nelle descrizioni, nell’uso degli aggettivi, nella scelta dei nomi…

Ci sono due cose che accadono quando scrivo. Da un lato uso la scrittura per fare domande, cioè per pensare e invitare gli altri a pensare. Dall’altro, uso la scrittura per sperimentare e crescere, in qualche modo.

Quindi c’è una parte del mio lavoro che ha molto a che fare con la curiosità, ma poi c’è un’altra parte della scrittura che per me ha a che fare con il piacere, con il divertimento, con il fare tutto quello che dicevo – domandare, pensare – ma farlo in un’arena creativa in cui, ovviamente, si usa la mente, ma si usano anche altre cose, come lo stomaco, l’istinto e la giocosità.

In ogni mio lavoro è fondamentale non perdere di vista il piacere del racconto, di scoprire certe parole, di usarle in un certo modo, di vedere cosa può fare l’inchiostro nero su un foglio bianco per il lettore, quali idee, sentimenti, immagini, sensazioni può risvegliare in un’altra persona.

In questo romanzo, rispetto al precedente Io canto e la montagna balla, ci sono pochi animali, ma moltissime rappresentazioni ferine del diavolo. Come hai scelto che forma dare a questo personaggio a seconda delle epoche e delle scene in cui appare?

Ho fatto molte ricerche sui racconti popolari in cui appare il diavolo e sulla sua figura nell’immaginario medievale, perché volevo raccontarlo attraverso più forme possibili, che potessero ispirare sensazioni diverse in chi avrebbe letto il libro, ma anche nei personaggi che interagiscono con lui.

Per me il diavolo è un altro ottimo esempio di quello che dicevo prima, nel senso che ogni donna nel romanzo ha un rapporto diverso con il diavolo e ha un’idea o un sentimento diverso in relazione a esso. Questo mi ha permesso di sottolineare il concetto secondo cui lo sguardo di ciascuno sul mondo, il modo in cui si interagisce e si reagisce al mondo, lo plasma. È come il bicchiere d’acqua mezzo pieno o mezzo vuoto.

Gli animali, la flora e le montagne hanno una rilevanza fondamentale in ciò che scrivi, e i luoghi che racconti portano il lettore in un altrove mitologico. Però abiti in una grande città e scrivi spesso da posti molto lontani dalla tua terra. Com’è raccontare la natura e il folklore da una prospettiva metropolitana? Voglia di esotismo o richiamo ancestrale?

Mi piace raccontare storie, ma mi piace anche ascoltarle. E poi c’è un altro aspetto: le storie mi permettono di pensare.

Ho scritto Io canto e la montagna balla a Londra e quest’ultimo romanzo in giro per il mondo. Perché i racconti popolari in realtà sono ovunque, in ogni luogo. Nel loro cuore c’è la descrizione di come abbiamo guardato il mondo e abbiamo cercato di dargli un senso, di capirlo e di spiegarlo… E nel provare a spiegarlo lo abbiamo anche trasformato. Portano con sé le nostre virtù, ma anche i nostri difetti. Per me guardarli da una prospettiva contemporanea, da una prospettiva critica e femminista, è molto interessante perché mi permette di riflettere su ciò che abbiamo ereditato, su quali idee, quali modi di pensare, quali pietre portiamo nel nostro zaino.

E poi c’è un luogo in cui si svolge il romanzo. Un paesaggio, un pezzo di mondo che ho scelto per adunare i personaggi e sviluppare la storia. Ma per me quel luogo, quel paesaggio, non è un tema. È solo un fondale che mi permette di sviluppare la storia. Stesso discorso per la centralità degli animali. È vero, ad esempio, che in Io canto e la montagna balla ci sono prospettive non umane, ma se faccio parlare, come in due capitoli del libro, un capriolo o un cane, lo faccio per dire qualcosa non sugli animali ma sugli esseri umani

Il capriolo non ha mai visto un umano prima d’ora, quindi non ha parole per spiegare cosa sia un umano. E quel cane non conosce la propria storia senza l’umano, perché è cresciuto con gli umani ed è stato socializzato in un contesto umano, quindi non può assolutamente immaginare la sua vita senza l’uomo.

Quindi per me gli animali o il paesaggio sono lo sfondo, uno strumento per esplorare i temi che mi interessano.

“I racconti popolari in realtà sono ovunque, in ogni luogo. Nel loro cuore c’è la descrizione di come abbiamo guardato il mondo e abbiamo cercato di dargli un senso, di capirlo e di spiegarlo”.

Le leggende dei Pirenei, così come quelle del sud della Francia e del nord ovest dell’Italia, sono unite dalla tradizione Occitana. Streghe, masche, piccole creature dispettose… E spesso si parla del diavolo e dei patti che in qualche modo vengono infranti, o che gli umani pensano di essere riusciti a infrangere. Gli umani pensano di essere più scaltri del diavolo?

La premessa che uso è una premessa folcloristica: Joana fa un patto con il diavolo e trova un modo per romperlo. Dice: “Ok, sono stata molto sola, sto invecchiando, voglio sposarmi e voglio una casa”. Così fa un patto con il diavolo e specifica di volere “un uomo intero tutto per sé”. E quest’uomo deve avere una dote, perché possa assicurarle un futuro. E poi sposa Bernadì, ma Bernadì non è un uomo “intero” per lei, perché gli manca il mignolo del piede. E allora rompe il patto e riesce a tenere l’uomo, la casa e la sua anima.

Ma poi i due fanno dei figli. E presto Joana capisce che ci sono delle conseguenze, per il patto infranto. E che queste conseguenze si rifletteranno su tutti i suoi figli e tutti i bambini del Mas Clavell, ai quali mancherà sempre qualcosa, per secoli, a causa del dito che mancava a Bernadì e che ha permesso a Joana di rompere l’accordo.

Tutto ciò per me è stato molto interessante perché mi ha permesso di riflettere sul fatto che ereditiamo molte cose senza saperlo. Dalle nostre famiglie, dal contesto in cui viviamo, dai gruppi sociali. Dai nostri genitori possiamo ereditare una casa o, non so, una macchina o gli occhi azzurri. Ma ereditiamo anche idee, modi di pensare, convinzioni.

È facile, oggi, in questo presente così secolarizzato, trovare spazio per la fiaba e l’incanto? Quali sono i suoi modelli?

Se dovessi dire quali altri scrittori mi hanno influenzato, l’elenco sarebbe molto lungo. Per esempio, mi piace sempre parlare di Mercè Rodoreda, una straordinaria scrittrice catalana. Ma anche di Víctor Català, di Virginia Woolf – verso cui nel romanzo ci sono molti ammiccamenti – di Faulkner, di Toni Morrison, di Halldór Laxness, di Ali Smith, di Cristina Morales…

E potrei continuare e continuare, anche perché fra le mie fonti d’ispirazione non c’è solo la letteratura, ma anche l’arte contemporanea o il cinema.

È come se tutte queste diverse influenze mi nutrissero e mi spronassero nel mio lavoro. La mia scrittura ha molto a che fare con i miei interessi più profondi e sinceri. È da lì che inizia tutto.

La foto in copertina è di Ignasi Roviro, che ringraziamo per la concessione.