Finiti i festeggiamenti per la mancata organizzazione di un evento del Fuorisalone nella palazzina dell’ex Macao, altre ingiustizie sociali e abitative continuano a consumarsi a Milano. Non interessano quasi a nessuno.

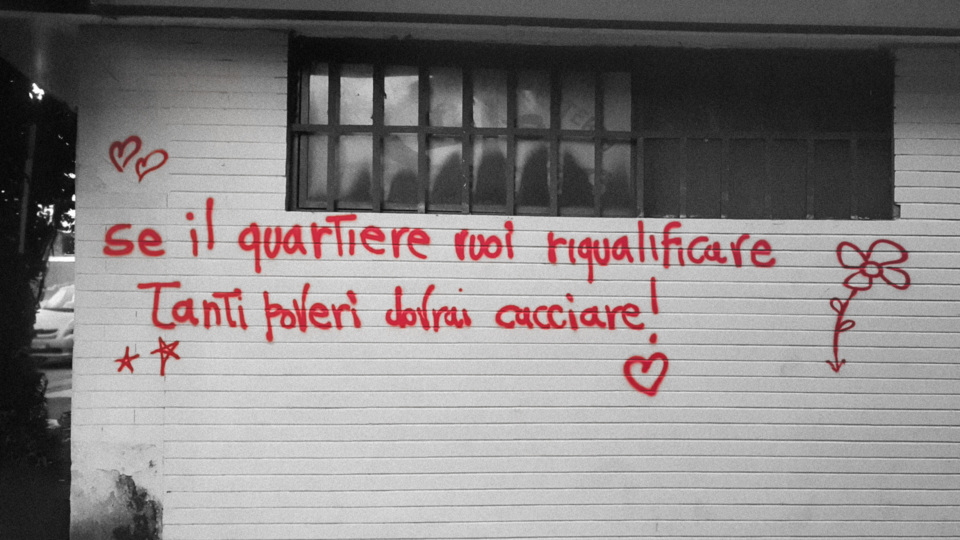

Anche i sassi ormai sanno che il core del Fuorisalone non è il design ma il marketing urbano. Modello imitatissimo per innumerevoli biennali e fiere diffuse in altre città del mondo, la Design Week milanese è un meccanismo che stravolge ogni anno di più ma in modo permanente la geografia urbana milanese, decretando la riuscita e il declino di interi quartieri attraverso una pianificazione che parte mentre ancora si stanno smontando e portando a discarica gli allestimenti dell’anno prima. È un dispositivo infernale che costringe le aree della città a una competizione efferata tra loro, a battaglie di nomi improbabili, e distretti ridicoli, e soprattutto che ha istituito il dominio del temporaneo su ciò che è stabile, dello straordinario sull’ordinario, del contenitore sul contenuto: ne risulta una città dove è giusto investire miliardi in materiali impossibili da smaltire per impupazzare uno spazio, è bello lasciare negozi, magazzini e appartamenti vuoti di persone, negozi e imprese stanziali per implementare il business degli affitti brevi sia commerciali che residenziali, e che a questo punto non può più vivere una vita civile, perché ha sviluppato una dipendenza morbosa dalla promozione e dalla comunicazione positiva. Una variante della gentrification particolarmente efferata e produttrice di disuguaglianze sociali e abitative crudeli.

Questa breve ricapitolazione era necessaria per descrivere il contesto in cui si è svolto uno spassoso siparietto della più depressa delle design week di sempre. La fama di Milano è parecchio oscurata dalle ignobili vicende legate all’urbanistica, dalle inchieste giudiziarie che hanno scoperchiato il vaso di Pandora dei grattacieli con la scia, ma soprattutto dalle inequivocabili manifestazioni del disagio abitativo e sociale che ne è risultato: le tende degli studenti, i giovani che se ne vanno, una perdita di vitalità e una disillusione cocente, che non fanno bene allo spirito dell’evento degli eventi.

Il fatto dovrebbe essere noto, io credo, anche al di fuori di Milano, perché ha circolato parecchio. Alcova, una delle entità più note del Salone, famosa per organizzare gli eventi nelle migliori location, possibilmente connotate da un’estetica ex industriale o comunque vintage, annuncia un evento a viale Molise 68, cioè la palazzina dell’ex Macao, lo spazio occupato dai lavoratori dell’arte che ha animato le notti milanesi per un decennio a partire dal 2012. Macao a quel punto lancia un appello contro il sacrilegio, raccoglie consenso e gli ideatori di Alcova, Valentina Ciuffi e Joseph Grima, impauriti dall’eventuale calo reputazionale, si spostano a pochi metri, nell’ex Macello che avevano già utilizzato per il Salone di due anni fa. In sostanza, non è successo nulla.

Invece, incredibilmente, nella città della narrazione questa scaramuccia comunicativa ha innescato un “dibattito”, in realtà un coro quasi unanime di soddisfazione per quella che Macao in un post ha definito una “vittoria contro la gentrificazione”. Evviva, giustizia è fatta, l’arroganza dei ricchi gentrificatori ha dovuto battere in ritirata, la memoria non è stata profanata, hanno ripetuto da un capo all’altro del Salone stesso tantissimi curatori e designer strapazzati dal solito infaticabile networking.

Senza dubbio questi argomenti suonano stonati in bocca a persone che da anni contribuiscono attivamente, esercitando la loro professione, a costruire pezzo a pezzo l’eventificio, a comunicarlo nel migliore dei modi possibili e in ultima analisi a gentrificare. Però non è questo il punto rilevante: ognuno ha diritto di cambiare idea, o di accettare compromessi per lavorare, e non ha più di tanto senso alimentare la già densa letteratura che si compiace di rilevare una falsa coscienza generalizzata per finire a glorificare la depoliticizzazione della società.

Il problema forse è un altro: bisogna chiedersi come mai l’organizzazione di uno dei 1600 appuntamenti del Fuorisalone in uno spazio che era stato occupato abbia suscitato prima tanta indignazione e il suo annullamento infine tanta gioia solidale; e perché l’accaduto sia stato trattato da tanti giornali e riviste come lodevole esempio di “memoria urbana che vince contro la narrazione patinata”. Eppure, altri casi ben cogenti vengono considerati legittimi. Perché, ad esempio, l’edificazione di una palazzina di lusso al Corvetto, con la sua stomachevole descrizione di angolo di paradiso del neoliving, al posto del centro sociale Corvaccio non ha scaldato il cuore di nessuno? Facendo un salto di scala, perché la colossale svendita dello stadio Meazza a San Siro, pubblico e popolare, ai due fondi RedBird e Oaktree che controllano le società del Milan e dell’Inter, dopo sei anni di lotte accanite da parte dei comitati e dei cittadini, apparentemente non desta la minima attenzione nel popolo del Fuorisalone e nei simpatizzanti di Macao? Oppure, venendo ai misfatti del Fuorisalone, perché la sistematica occupazione, brandizzazione e mercificazione di quasi tutti gli spazi pubblici della città, università, musei e parchi compresi, viene considerata normale se non apprezzabile?

La risposta si articola su due livelli, ma hanno entrambi a che fare con la sussunzione. La parola un po’ spaventosa, ma fondamentale, che Marx utilizzava per illustrare il processo di assorbimento e di subordinazione del lavoro al capitale e che poi nel corso del Novecento è diventata sempre più utile per descrivere le nuove modalità di assoggettamento di tutte le forme di vita, di energia collettiva, di collaborazione, di sapere e del linguaggio stesso, alla razionalità neoliberale. Il capitale, si sa, è prensile. È in continua ricerca di nuove risorse, materiali o immateriali, da recintare. Appena si rende conto dell’esistenza di una categoria di beni comuni ancora gratuiti, di un’attività, un’azione, un’emozione, un’esperienza rimasta fuori dal mercato, o meglio costruita proprio in opposizione al suo dominio, trova il modo di metterla al lavoro per il profitto.

“Perché la sistematica occupazione, brandizzazione e mercificazione di quasi tutti gli spazi pubblici della città, università, musei e parchi compresi, viene considerata normale se non apprezzabile?”

La cultura underground e gli spazi occupati (quelli non troppo antagonisti, quantomeno. Quelli più orientati alla produzione e sperimentazione culturale, soprattutto se alimentano la vita notturna della città) sono considerati da anni una risorsa preziosa per lo sviluppo urbano, perché sono un elemento importante dell’attrattività. Lo strumento principale per includerli nel ciclo produttivo del marketing urbano è la romanticizzazione, l’attribuzione di un’aura romantica all’estetica che sviluppano, all’economia informale che producono, alla blanda trasgressione dei codici che incarnano. La coolness si sposa così a un sentimento di appartenenza, si accompagna a un’emozione che unisce tutti i membri di quella vasta comunità di giovani o ex giovani che li hanno frequentati, che hanno saputo varcare la soglia del decoro perbenista e sono stati accolti anche solo per qualche serata in un più o meno simbolico wild side.

L’altro strumento, più tecnico, è l’assimilazione nell’universo dell’innovazione sociale e culturale: i centri sociali sono assimilati agli spazi ibridi, ne costituiscono addirittura il modello implicito, o meglio il grado zero. Multifunzionali, capaci di intercettare i bandi, sul confine tra il pubblico e il privato, tra il volontariato e l’impresa, elastici e indefinibili. Macao in particolare è stato il fiore all’occhiello delle liste di spazi culturali innovativi di Milano, mischiato a fablab, coworking, coliving, community hub, portato ad esempio dal circuito di Che Fare, della Fondazione Feltrinelli, dei dipartimenti dell’economia della cultura in Bocconi, del Politecnico, dei festival diffusi. L’idea è che questi spazi occupati siano una variante necessaria dell’offerta culturale e dell’intrattenimento della città, che vadano incoraggiati con politiche flessibili in modo da includerli tra i propri asset, sia per neutralizzarne la componente politica antagonista sia per attrarre pubblici diversi.

La prima risposta risiede quindi nell’ostinata passione per il piano simbolico e la contestuale ripulsa per quello materiale che affligge il dibattito pubblico: l’ingiustizia sociale e spaziale che regna nelle nostre città ci dovrebbe suggerire la rivolta permanente contro gli eventi che ci stordiscono e ci aggrediscono da tutti i lati, e contro la rigenerazione violenta che sta privatizzando spazi e servizi pubblici, ma preferiamo concentrare lo sdegno e il desiderio su questi immaginari spazi di libertà.

La seconda riguarda il desiderio fortissimo della classe dirigente di Milano – e della servizievole stampa che le regge il moccolo – di ristabilire un’immagine positiva della città, di ricucire lo strappo ormai gigantesco nella narrazione, di richiudere in fretta e furia la ferita della critica e del conflitto che si era aperta con tanta fatica. Questa era l’occasione perfetta per riroporre il mantra del win win, dell’armonia degli opposti, della città esclusiva MA ANCHE inclusiva, del lusso che si sposa con il punk, dell’economia dell’attrattività e della competitività che non lascia indietro i marginali. Alcova si è spostata, l’onore è salvo, volemose bene. Milano non si ferma.