Oggi gli Stati Uniti sono nettamente divisi e non sembra esserci scivolone o colpo di genio, durante la campagna elettorale, che possa turbare questo bipolarismo. Come mai?

Da quando, nel marzo scorso, Donald Trump ha stravinto le primarie repubblicane e la sua candidatura alla Presidenza è stata ufficializzata, i sondaggi nazionali hanno indicato che avrebbe raccolto non più del 50% e non meno del 45% dei voti, la stessa percentuale dei suoi due avversari: Joe Biden (ritiratosi poi a fine luglio) e Kamala Harris. In questi mesi, lo scarto tra Trump e Biden/Harris non ha mai superato i tre punti percentuali. Il tutto in un ciclo elettorale particolarmente movimentato, dall’attentato a Trump al ritiro, a poche settimane dal voto, del Presidente in carica e indiscusso vincitore delle primarie del suo partito. Le rilevazioni dei tassi di approvazione dei presidenti mostrano a loro volta una dinamica simile. Gli ultimi due, Trump e Biden, sono stati abbastanza impopolari, cosa che riflette la più generale sfiducia nella politica e nelle istituzioni. Anche in questo caso, però, il dato più significativo non è stato tanto la bassa popolarità, quanto la fissità dei sondaggi: la banda di oscillazione ristrettissima di questa approvazione entro una forbice 37/38-42/43%.

Fino a poco tempo fa non era affatto così. Senza tornare al secolo scorso (quando in un ciclo presidenziale era sufficiente un dibattito andato male o una parola sbagliata per produrre variazioni di 10/15 punti nei sondaggi) almeno fino alla Presidenza Obama era normale avere oscillazioni ben più marcate. Nel 2008, Obama ottenne quella che finora è stata la più larga vittoria elettorale nelle presidenziali del XXI secolo, prevalendo nel voto popolare con più di 7 punti percentuali di scarto, ma fu indietro nei sondaggi per larga parte del mese di settembre. Il tasso di approvazione di Bush Jr. (Presidente dal 2001 al 2009) oscillò tra i picchi estremi del 90 e 25%; quello di Obama (Presidente tra il 2009 e il 2017) tra il 69 e il 38.

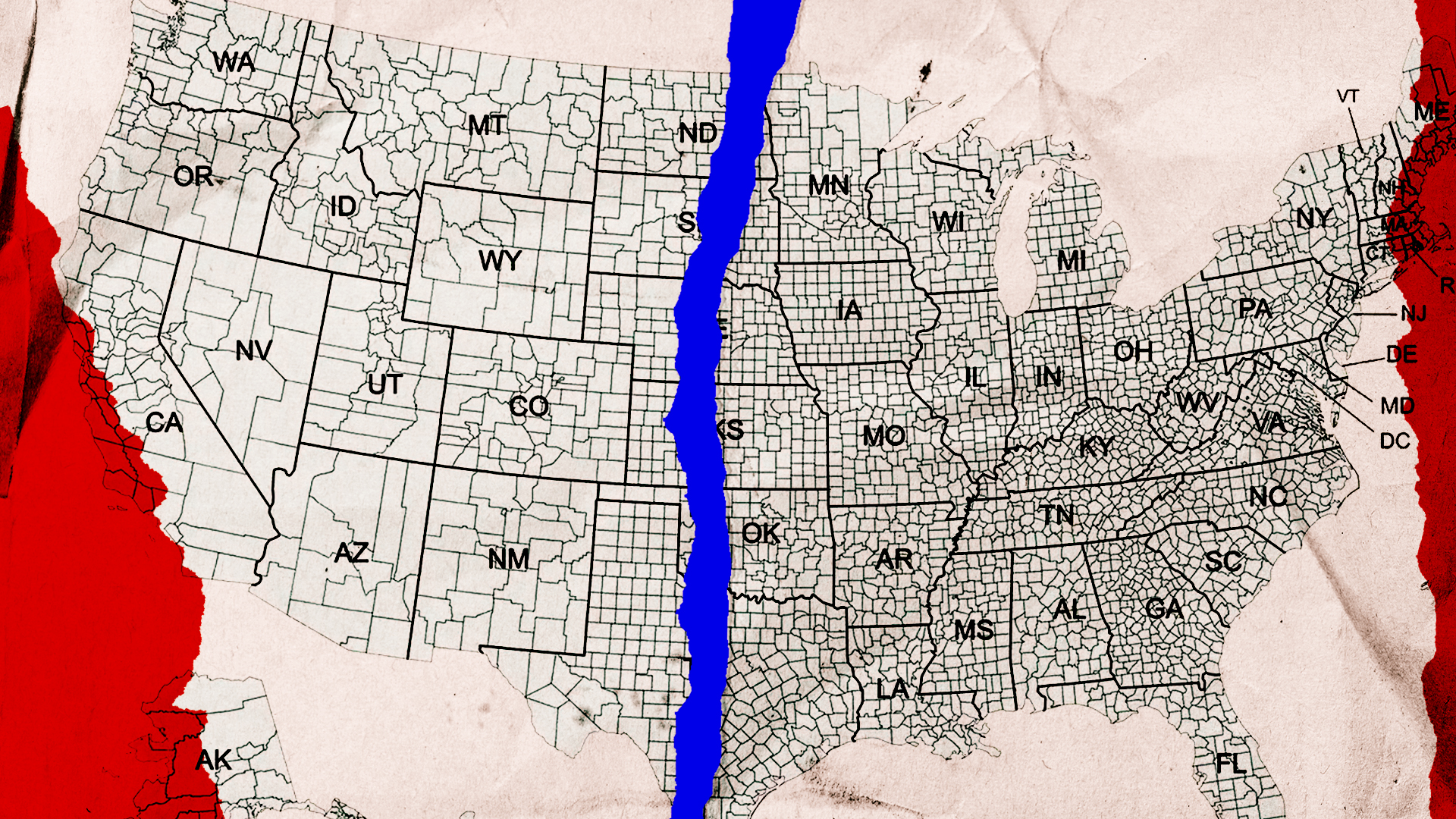

I dati odierni sono indicativi dell’altissimo livello di polarizzazione politica ed elettorale degli Stati Uniti. Il paese è spaccato in due blocchi contrapposti, con una mobilità assai limitata di opinioni e voti potenziali e un numero calante di elettori indecisi o indipendenti. Innumerevoli indicatori sono utilizzati per misurare e descrivere questa polarizzazione in aggiunta a quelli, abbastanza grezzi, dei sondaggi. I più comuni rimandano alle scelte di voto o al comportamento dei rappresentanti al Congresso. Ogni due anni, gli americani sono chiamati a votare per una pluralità di cariche elettive federali, statali e locali. Negli ultimi trent’anni è aumentata radicalmente, fino ad avvicinarsi al 100% (indice di polarizzazione perfetto) la propensione a votare straight-ticket – ovvero candidati e candidate dello stesso partito per cariche differenti, dalla Presidenza del senato fino agli sceriffi – laddove nel mezzo secolo successivo alla Seconda guerra mondiale era comune dividere questo voto (split-ticket). Al Congresso sono andati formandosi blocchi partitici molto più omogenei: si è sostanzialmente estinta quella tradizione di progressismo repubblicano a lungo presente e influente; un certo blocco democratico conservatore esiste ancora, soprattutto in alcuni Stati del sud e del sud-ovest, ma il suo peso relativo è oggi molto minore. Accanto a questi marker politici, altri ne sono stati introdotti per descrivere e quantificare la polarizzazione, dal livello di antipatia (e delegittimazione) reciproca tra gli elettorati dei due partiti a quello – a suo modo significativo – del crollo dei matrimoni “inter-partitici” (democratici e democratiche si sposano sempre più tra di loro e altrettanto fanno repubblicani e repubblicane).

Gli effetti di questa polarizzazione sono plurimi e quasi invariabilmente nocivi per la democrazia statunitense. Quello degli Usa è un sistema federale e, a volte lo si dimentica, un modello di Presidenzialismo debole, che per poter governare abbisogna di un costante dialogo, e di frequenti compromessi, tra i diversi rami del Governo e tra il potere federale e quello statale. In assenza di questi compromessi si finisce per governare primariamente con strumenti esecutivi (quella sorta di decreti presidenziali che sono gli executive orders) o burocratico-amministrativi, con l’amministrazione in carica che dà precise indicazioni attuative di una data legge alle burocrazie federali responsabili per la sua realizzazione, talora stravolgendone il senso ultimo. I problemi sono plurimi, in termini tanto di democraticità quanto di efficienza di governo. La mancata codificazione legislativa espone i provvedimenti di un’amministrazione a qualsiasi mareggiata elettorale: è prassi, ormai, per un Presidente neoeletto fare immediatamente piazza pulita di tutti gli executive orders del suo predecessore. L’abuso di strumenti esecutivi e burocratico-amministrativi nuoce al sistema di pesi e contrappesi della democrazia. Nel mentre, dinamiche di delegittimazione reciproca avvelenano la qualità del confronto, producono un imbarbarimento della dialettica politica e dello stesso discorso pubblico, e contribuiscono ad alzare la soglia dell’aggressività verbale, che spesso legittima/incoraggia atti di violenza. Lo abbiamo visto bene in questi ultimi anni, caratterizzati da una crescita significativa di azioni di terrorismo politico interno e dalla tentata eversione promossa da Donald Trump dopo la sua sconfitta elettorale nel novembre del 2020.

“I dati odierni sono indicativi dell’altissimo livello di polarizzazione politica ed elettorale degli Stati Uniti. Il paese è spaccato in due blocchi contrapposti, con una mobilità assai limitata di opinioni e voti potenziali”.

Ma cosa genera questa polarizzazione? Le risposte sono tante e non è semplice distinguere nettamente cause ed effetti, anche perché spesso i secondi – in un processo circolare – diventano essi stessi agenti, talora radicali, di ulteriore polarizzazione. Per comodità, possiamo provare a raggruppare queste cause in tre grandi categorie principali: sociali ed economiche, demografiche, e culturali.

Partiamo dalla fine e dalle cosiddette “guerre culturali” dell’ultimo mezzo secolo. Scontri, questi, generati da processi strettamente interdipendenti di secolarizzazione e trasformazioni religiose, con la piena attivazione politica a partire dagli anni Settanta di pezzi di protestantesimo evangelico – la cosiddetta “destra religiosa” – destinati a svolgere un ruolo centrale nel partito repubblicano. E con battaglie politiche concentratesi vieppiù su temi identitari ed “etici” che definiscono le due parti e rendono più difficile il dialogo e il compromesso. Alcune di queste battaglie sono state vinte chiaramente dai liberal democratici, pensiamo solo al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, rispetto al quale ancora nel 2008 una chiara maggioranza di americani (incluso Obama) era contrario e che oggi è invece approvato dal 70% o più. Altre – dall’aborto ai curricula scolastici alle modalità d’insegnamento della storia nazionale – rimangono al centro del confronto e contribuiscono a produrre, a livello statale, una difformità di politiche pubbliche che esercita uno stress serio su un “elastico” federale flessibile sì, ma non oltre certi limiti.

Alle guerre culturali aggiungiamo trasformazioni economiche profonde, figlie di processi d’integrazione globale che hanno determinato la de-industrializzazione di alcune regioni del paese e il contestuale emergere di una dinamica società di servizi avanzati, concentrata spesso in aree e regioni diverse dai tradizionali cuori dell’economia statunitense. Non è affatto una storia di declino inequivoco, quella degli Stati Uniti contemporanei. Alcune zone e aree metropolitane particolarmente dinamiche sono state trasformate da questi processi: pensiamo solo a città come Austin (Texas), Charlotte (North Carolina), Phoenix (Arizona) o la stessa Pittsburgh (Pennsylvania), capace di risollevarsi dalla crisi devastante del settore siderurgico e riconvertirsi a nuovi ambiti dalla finanza alle comunicazioni, dalla sanità e alla biomedicina – anche grazie alle sue grandi università di ricerca. Come in ogni grande transizione, anche la globalizzazione contemporanea ha però prodotto vincitori e vinti. Tra i secondi, vi sono stati pezzi di una classe media impoverita, priva di quei livelli d’istruzione post-secondaria (college degree) ormai necessari per poter beneficiare di migliori opportunità occupazionali e retributive. Una classe media, questa, dove sovrarappresentati sono i bianchi e che non di rado è stata vittima di politiche fiscali in parte progressive (a favore di percettori di redditi bassi, che hanno accesso a sussidi ai consumi e alla sanità pubblica) e in parte regressive (sui redditi alti o da capitale), oltre alle politiche di “discriminazione positiva” (affirmative action) destinate alle minoranze. E una classe media poco istruita che – in uno dei più eclatanti fallimenti degli Usa contemporanei – non ha beneficiato, soprattutto a livello statale, di piani efficaci, e tutto sommato sostenibili, di formazione e riqualificazione professionale. .

Quest’America bianca – terzo e ultimo aspetto – ha vissuto un’erosione del suo peso demografico relativo rispetto alla popolazione complessiva del paese. Anche in conseguenza delle riforme in materia d’immigrazione, tra il 1960 e oggi la popolazione bianca è passata dal 90 al 60% del totale, ed è più anziana di quelle registrate nel censimento decennale (neri, asiatici e latinos). Categorie artificiose e storicamente determinate, quelle della razza e dell’etnia, lo sappiamo fin troppo bene. Ma usate appunto nelle radiografie che periodicamente vengono fatte del paese e nelle politiche pubbliche che esse ispirano e definiscono. Se dentro quest’America bianca in calo d’influenza e status è sovrarappresentata una classe media colpita dai processi di globalizzazione, allora è facile comprenderne le ansie e le paure. Alimentate a loro volta da una presunta perdita di status sia interno che internazionale: come gruppo dentro gli Usa; e come paese sulla scena internazionale. E se ne comprende quindi la ricettività al linguaggio estremo di Trump, alle sue descrizioni distopiche di un’America sull’orlo dell’apocalisse, o alla tentazione di una semplificazione radicale di problemi complessi, alla quale si aggiunge anche la variabile di un razzismo ancora diffuso e pervasivo.

Da queste matrici derivano una serie di manifestazioni della polarizzazione che ci aiutano a misurarla. Anche qui può essere utile individuare tre cleavage – fratture – principali e altamente illustrativi. A dispetto di quanto talora si legge, non sono i parametri occupazionali o di reddito quelli che dividono le due Americhe politiche elettorali di oggi (semplificando molto, tra i redditi bassi o medio-bassi i democratici vincono abbastanza largamente; tra quelli medi e medio-alti Trump e i repubblicani vincono di poco; tra quelli alti e altissimi abbiamo una situazione di sostanziale pareggio). Tre cleavage più importanti, tra loro strettamente intrecciati, sono piuttosto quelli definiti dalla densità abitativa, dal livello d’istruzione e dal genere. In ognuno di questi si è aperta una vera e propria voragine politica. Votano sempre più democratico le grandi aree metropolitane e dei primi sobborghi e sempre più repubblicano le contee rurali o desertiche. Economicamente più dinamiche, e integrate nell’economia globalizzata le prime, oltre che luoghi di servizi a bassa qualifica (come ristorazione o pulizie) che tendono ad attrarre ancora lavoratori immigrati o minoranze; spesso in difficoltà economica e in calo di popolazione, le seconde. Elementi, questi, ben visibili nel voto del 2020, quando Biden prevalse in appena 520 delle 3084 contee del paese, la percentuale più bassa di sempre per un vincitore delle presidenziali, con queste poche contee che però avevano prodotto da sole il 70/80% della crescita economica dell’ultimo decennio e i 2/3 di quella demografica.

Queste aree, economicamente più dinamiche, attraggono lavoratori e lavoratrici qualificati, capaci di trovare migliori opportunità occupazionali e di reddito. Poche economie “discriminano” quanto quella statunitense tra chi ha e chi non ha un’istruzione post-secondaria. Secondo gli ultimi dati del dipartimento del Lavoro, chi ha un master o almeno un diploma di laurea (BA) guadagna in media più del doppio di chi si è fermato alla scuola superiore. Il tasso di disoccupazione per i primi è meno della metà rispetto ai secondi. E i primi votano sempre più democratico. Tra i maschi, bianchi, senza laurea – che sono ben il 20% dell’elettorato complessivo – Trump vinse 70 a 25 nel 2020; tra chi ha un college degree (40% dei votanti), Biden prevalse 55 a 43. È una frattura, questa, che si è molto ampliata negli ultimi cicli elettorali. E che oggi s’interseca con quella di genere. A partire dagli anni Ottanta, le donne votano di più e votano democratico. Nelle ultime tornate delle presidenziali, i candidati democratici hanno sempre prevalso di 10/15 punti nel voto femminile. Le proiezioni per il 2024 prevedono uno scarto maggiore, che potrebbe raggiungere addirittura i 30/40 punti. Che si fa ancora più acuto tra l’elettorato giovane, under-30, dove i livelli d’istruzione più alti delle donne – nell’ultimo decennio la percentuale che ha ottenuto un BA è stata di circa dieci punti superiore a quella degli uomini – offrono poi migliori condizioni lavorative e di reddito.

Densità abitativa e concentrazione della popolazione; istruzione; genere. Se esaminiamo e intrecciamo queste tre categorie individuiamo le faglie di frattura, sempre più profonde, di un’America polarizzata politicamente ed elettoralmente come mai nella sua storia recente.