L'ultimo film di Luca Guadagnino, che parla del clima post #MeToo a Yale, e il saggio narrativo di Giuliano da Empoli, che racconta i nuovi padroni del mondo, hanno in comune l’urgenza di confrontarsi con un presente incerto per cercare di impedire che il futuro sia tetro come sembra destinato a essere.

Luca Guadagnino e Nora Garrett, regista e sceneggiatrice di After the Hunt, non hanno paura di far discutere, e di giocare in modo audace con temi spinosi. Presentato come una summa del post #meetoo, il film racconta la storia di Alma (Julia Roberts), professoressa di filosofia a Yale, la quale si trova a dover difendere (o alle brutte a mollare) Hank (Andrew Garfield), un collega accusato di molestie da Maggie (Ayo Edebiri), l’allieva prediletta di Alma.

Hank e Maggie tornano a casa mezzi ubriachi dopo una festa a casa di Alma, e il giorno dopo Maggie raggiunge in lacrime la sua docente. Le racconta che Hank “ha superato il limite”. “Ma cosa ha fatto di preciso?”, chiede Alma. “È così importante?”, risponde Maggie indignata. (E qui il primo problema etico lasciato nelle mani dello spettatore: in che momento di preciso c’è la forzatura del consenso? Quando diventa criminale? È necessario uno stupro? Un bacio? Basta meno? Quanto meno? Esiste una zona grigia dove non è ancora chiaro per nessuno se la violazione c’è stata?) Maggie confida ad Alma che sta meditando di rendere pubblico l’accaduto e le chiede, in caso dovesse denunciare Hank, di supportarla. “Ma come faccio a sostenerti?”, chiede Alma, “io quella sera con voi non c’ero”. “Come sarebbe, non mi credi?” dicono gli occhi stravolti di Maggie (qui il secondo problema: dobbiamo credere a Maggie anche se noi, lì con loro, non c’eravamo?) che si riflettono in quelli improvvisamente allarmati di Alma: se non crederà sulla parola alla sua allieva saranno grane anche per lei? Si allunga su chi è accusato e su chi non accusa già l’ombra della caccia, cioè della gogna?

Alma e Hank sono bianchi, adulti (compresi tra i quarantacinque e i sessant’anni), estremamente competenti nei rispettivi campi, non vengono (specie Hank) da una posizione di particolare privilegio, hanno molto studiato e molto lottato per diventare professori a Yale, dove insegnano agli studenti il Foucault del panopticon proprio mentre il mondo, tutto intorno, si trasforma in un dispositivo di vicendevole e assoluta sorveglianza. Hanno probabilmente barattato gli ideali della giovinezza con la carriera.

Maggie appartiene alla generazione Z, è afroamericana, viene da una posizione di privilegio (i suoi genitori sono ricchissimi, potrebbero comprarsi un pezzo di Yale, e forse l’hanno già fatto), è fidanzata con una persona in transizione (questo è forse l’unico motivo per cui ne è attratta; una persona in transizione fa curriculum), sempre per questioni di apparenza vive in un appartamento dieci volte più piccolo di quello che potrebbe permettersi, sembra sentirsi minacciata da qualunque asperità (“non tutto nel mondo è fatto per metterti a tuo agio”, le ringhierà contro Alma quando il loro rapporto vacillerà), e come se non bastasse la sua tesi di laurea è un plagio, scopiazzata quasi per intero da Homo sacer di Giorgio Agamben.

Chi si è accorto del plagio è proprio Hank. Maggie si è dunque inventata le molestie per far fuori il professore che ha scoperto le sue magagne? O è Hank a essersi approfittato della debolezza (non in questo caso economica ma intellettuale) di Maggie?

Boomer contro Woke, sembrerebbe potersi chiamare questo film, ma Guadagnino e Garrett sono più sottili di così. A noi spettatori non viene mai dato l’indizio decisivo che consenta di credere a cuor leggero a Maggie anziché ad Hank o viceversa, di conseguenza siamo costretti a giudicare l’accaduto sulla base dei nostri pregiudizi culturali (e i nostri bias anagrafici, etnici, politici), che è esattamente ciò che non bisognerebbe fare per rimanere fedeli ai valori su cui si basa la nostra civiltà. Ecco che allora After the Hunt ci mette in crisi ed è un film sulla crisi forse irreversibile del nostro vivere sociale, di quello statunitense in particolare (siamo in un film con Julia Roberts e, guardandolo, non viene mai il desiderio per un solo istante di vivere negli USA). Il problema è che, seguendo i personaggi della storia, ci sembra che ciascuno (in maniera più evidente Hank e Maggie su fronti contrapposti, ma anche Alma rispetto a Maggie, e Hank rispetto ad Alma, e Alma rispetto a suo marito psicoterapeuta, e ai suoi superiori, e ai suoi colleghi, e i colleghi tra di loro) sia un universo percettivo ormai talmente chiuso in se stesso da risultare impermeabile a qualunque altra cosa ci sia là fuori. Alma e Maggie, semplicemente, non possono capirsi (e ancor meno sentirsi) perché non c’è niente (al di fuori dell’informazione) che riesca a passare in modo condiviso dall’una all’altra sfera emotiva, e così a raggiera per tutto il campione umano rappresentato da Yale. Parliamo a noi stessi. Non ascoltiamo gli altri. Siamo soli in una echo chamber, e per di più vogliamo il potere. Ci sentiamo più umani che mai ma sembriamo agli altri (e gli altri ci sembrano) degli algoritmi. Se il sistema in cui questa disperante incomunicabilità prolifera è altamente competitivo (le dinamiche di Yale, raccontate da Guadagnino, sono poco meno che agghiaccianti) il risultato è per l’appunto la caccia, il continuo tentativo di annientare l’altro. In questo modo After the Hunt più che un film sul post #meetoo e un’opera che gioca coi suoi stereotipi per mostrare un’umanità imbarbarita, alla ricerca spasmodica della più efficace strategia (che qui, come nel Settecento, come in un romanzo di de Laclos, può essere anche la più raffinata) per praticare il cannibalismo. È un film molto intrigante e molto angosciante, che lascia poche speranze. Alma, Maggie, Hank sono esseri umani perduti, e lo siamo anche noi nella parte in cui gli somigliamo.

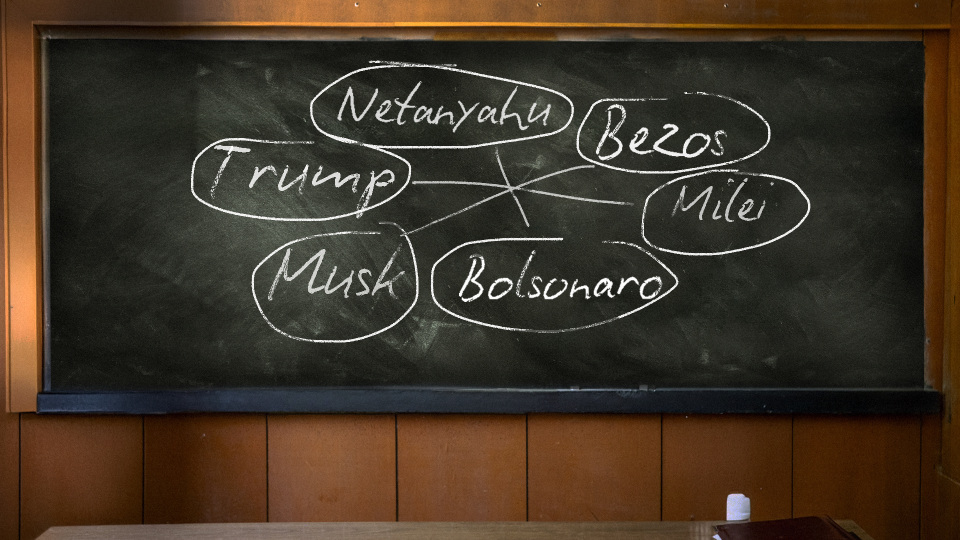

Ancora più inquietante è però ciò che il film non mostra, quel che resta fuori dalla scena, “fuori da Yale” potremmo dire. Quella tra il clan di Ayo e il clan di Hank è sì una lotta all’ultimo sangue, ma è tutta interna al mondo liberal, è un delirio di progressisti che si “uccidono tra loro” mentre là fuori Trump e il movimento MAGA prendono il potere vero senza fare prigionieri. Mi è capitato di vedere After the Hunt nella stessa settimana in cui ho letto Il tempo dei predatori di Giuliano da Empoli, un breve e coinvolgente saggio in chiave narrativa dove si raccontano i nuovi padroni del mondo, quelli che stanno rivoluzionando il gioco della politica agitando la motosega (Trump, Milei, Bolsonaro, Netanyahu) ma soprattutto gli ex giovani nerd dell’informatica diventati oggi temibili padroni del digitale e pionieri della AI, gli Elon Musk, i Sam Altman, i Demis Hassabis, i Peter Thiel, una nuova specie di superpredatori che hanno già trasformato il mondo in qualcosa di diverso (diverso anche dal mondo in cui Luca Guadagnino dirige film coraggiosi e sofisticati e Giuliano da Empoli scrive libri decisamente interessanti in cui cita Thomas Mann – da Empoli stesso ne è consapevole, si definisce simile a uno scriba azteco che racconta l’arrivo di Hernán Cortés).

“Ancora più inquietante è però ciò che il film non mostra, quel che resta fuori dalla scena, “fuori da Yale” potremmo dire”.

In un mondo in cui la propaganda ha sempre più gli effetti del lavaggio del cervello (“gli ingegneri della Silicon Valley hanno smesso da tempo di programmare computer e si sono trasformati in programmatori di comportamenti umani”, scrive da Empoli), le prime grandi vittime sono le democrazie e il lavoro (cioè la vita) per come li conoscevamo. Giuliano da Empoli fa l’esempio del Castello di Kafka, dove il protagonista si confronta con un centro di potere assoluto e inaccessibile. “Per il momento”, scrive, “il Castello è solo un’ipotesi per le classi più abbienti, mentre è già una realtà per chi si trova in fondo alla scala”. I corrieri della gig economy non hanno ad esempio già più nessun rapporto con altri esseri umani mentre svolgono il loro lavoro in un contesto ormai invivibile. “L’unico interlocutore è un’app sul telefono che assegna loro compiti, li guida nel lavoro e ne valuta le prestazioni, secondo una logica che a volte pare comprensibile e poi, improvvisamente, diventa impenetrabile”. Ma il Castello conquista sempre nuovi territori, sta cominciando a interessare il mondo degli impiegati, dei dipendenti pubblici, delle libere professioni, e verrà il giorno in cui travolgerà chi è al vertice della piramide, sancendo la superiorità degli algoritmi su politici e top manager, “quel giorno”, scrive da Empoli in modo apocalittico ma purtroppo non incredibile, “il Castello si sarà esteso alla Terra intera e gli unici a poter ballare, liberi e capricciosi come ritrovati duchi di Sassonia, saranno i sacerdoti del nuovo culto, i conquistadores dell’IA, che assaporeranno per un attimo l’ambrosia degli dèi, prima di essere anch’essi condannati all’oblio della matrice del postumano”.

Le lotte di potere tra boomer e woke sono insomma colpi di fioretto rispetto alla violenza di ciò che è in arrivo. Né in Guadagnino né in da Empoli sembra esserci una speranza per il vecchio mondo di cui entrambi sono il prodotto, e certo noi con loro. E in fondo non ce n’è, speranza, neanche in Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, altro film che appassiona in questi giorni: a dispetto del tentativo dello stesso autore (la sopravvivenza del più profondo dei sentimenti umani in un mondo alla deriva), come ebbe a dire Jean Baudrillard per Matrix, rischia di essere “un film sulla matrice prodotto dalla matrice”.

Eppure il determinismo non calza mai davvero il caos del mondo, qualcosa sfugge sempre alla ruspa della Storia (“sottopassaggi, cripte, buchi e nascondigli” scriveva Montale) e forse è là che bisognerà avere lo spirito e la forza di guardare, specie se le peggiori profezie dovessero avverarsi.