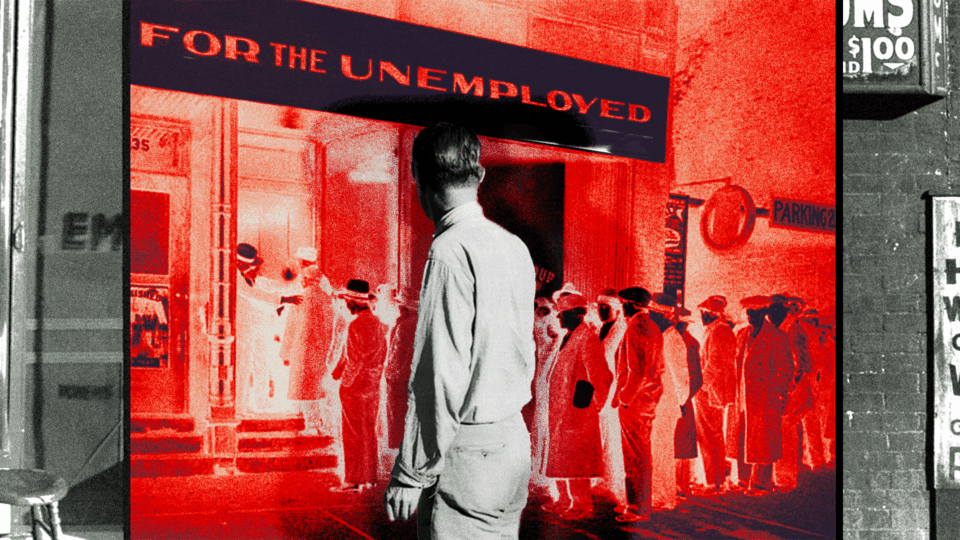

Costantemente svalutati, i lavoratori della cultura rischiano di rifugiarsi nell’individualismo invece di creare una rete solidale di categoria.

Qualche giorno fa, esasperata da certi inviti ricorrenti a restare a casa che si rivolgono alle intellettuali di una certa età come me, ho scritto sul mio blog che purtroppo l’idea della rottamazione (e sappiamo chi l’ha usata in politica, grazie) riguarda soprattutto le donne, dal momento che agli intellettuali maschi miei coetanei non si oppone la stessa contestazione, e anzi viene considerato segno di vitalità il continuare a partecipare a manifestazioni e convegni. Una delle risposte ricevute è stata che chi è in pensione, se proprio vuole continuare a essere presente a quelle manifestazioni e convegni, deve farlo gratis.

Sgradevolezza a parte, la risposta è interessante, perché rientra nel discorso più generale del lavoro culturale, che se per i vecchi deve essere gratuito per limiti d’età, per le giovani persone deve essere ugualmente gratuito perché permette loro di fare esperienza. Resterebbe quella fascia anagrafica centrale, che non sembra però ricevere stipendi adeguati all’esperienza fatta in precedenza, perché il lavoro culturale, si sa, è scarsamente retribuito, eccezion fatta per gli amministratori delegati e i manager delle grandi case editrici che non a caso vengono dalla moda e dal lusso.

Due anni fa fu lo scrittore Vincenzo Latronico a porre la questione, peraltro ancora irrisolta: le centinaia di relatori che nei cinque giorni del Salone del Libro di Torino (ma succede a Mantova come a Roma come a Milano) presentano libri altrui e propri, moderano e intervistano, vengono retribuiti? No, o solo in pochissimi casi. Perché? Perché, è la risposta, si è sempre fatto così, almeno in Italia. E, con ogni probabilità, così si continuerà a fare, senza considerare che per prepararsi a presentare libri, moderare e intervistare si impiega tempo e, sì, fatica, che però viene considerata evidentemente non degna di compenso, o nella migliore delle ipotesi un contributo alla grande famiglia dei libri (e su questo tornerò).

Il problema è che sono quasi sempre gli scrittori e le scrittrici a parlare di se stessi quando si usano quelle due parole, lavoro culturale, che Luciano Bianciardi rese famose nel suo romanzo d’esordio nel 1957. Era, quel libro, uno straordinario ritratto di quel che significa lavorare o voler lavorare nella cultura: al tempo, con i cineclub, con le biblioteche, con i gruppi di lettura. Oggi, evidentemente, in molti altri modi. Resta però il fatto che non esistono moltissimi luoghi, o opportunità, dove tirar fuori l’argomento: lo fa, da anni, uno scrittore come Alberto Prunetti nei suoi libri e nella collana di Alegre (e Festival) dedicati alla letteratura working class, su cui ha scritto fra gli altri un testo da diffondere, Non è un pranzo di gala. Prunetti ha intuito fra i primi che chi lavora con le parole deve parlare del lavoro in assoluto, altrimenti sembra che il lavoro culturale debba ridursi al lavoro “con i libri” (scrivendoli, perché delle altre parti della filiera poco si parla), mentre quel “lavoro con i libri” (quelli di tutti, non solo i propri, evidentemente) è una parte del tutto. Non a caso, il Festival di letteratura Working class si è legato dal suo nascere alla lotta dei lavoratori di Gkn di Campi Bisenzio, licenziati in blocco il 9 luglio 2021, via mail.

Altro luogo benemerito è il sito di Redacta, gruppo di studio, di documentazione e di lotta per chi lavora in ambito editoriale. In questi giorni, ha lanciato un’inchiesta sul luogo comune della grande famiglia (appunto), secondo il quale ci si vuole tutti bene e ci si aiuta a vicenda: ha chiesto di raccontare (in forma anonima) come con questa formula “il conflitto viene disinnescato e il rapporto di lavoro (che è sempre un rapporto di potere), attraverso modalità apparentemente di tipo amicale/affettivo o anche soltanto paternalistico, diventa manipolatorio”. E la manipolazione colpisce tanto più duramente “quanto più le condizioni economiche sono disperate e quanti meno sono i committenti di chi ne è vittima (tipicamente i casi di forte dipendenza economica da un solo editore)”.

Sicuramente dimentico molto altro, e vorrei sottolineare che non è vero che si tace sempre (penso a Massimo Carlotto e ad altri – non moltissimi, invero – che tre anni fa si sono mobilitati per il caso di caporalato a Grafica Veneta): però il lavoro culturale è ancora visto come una faccenda secondaria, un privilegio, qualcosa di diverso dal famoso “lavoro vero” verso cui dovrebbero indirizzarsi le giovani persone (e bene lo racconta Giulia Caminito nel romanzo Il male che non c’è, laddove il protagonista, Loris, preferisce immobilizzarsi nell’ipocondria piuttosto che affrontare le insidie e le umiliazioni dello stage in una casa editrice).

Non ci si parla abbastanza, temo. Azzardo una similitudine: qualche giorno fa ho letto un lungo e importante articolo di Naomi Klein e Astra Taylor per «The Guardian» sul fascismo della fine dei tempi. Fra le altre cose, analizza l’ascesa di Trump e Musk e delle destre alla luce di una visione apocalittica e survivalista: in poche parole, il diffondersi fra alcuni ricchissimi personaggi di una visione del futuro dove il mondo crolla e pochi eletti sopravvivono e prosperano in arche, bunker e città recintate. L’arca laica di Marte per Elon Musk, per esempio, ma non solo. Scrivono Klein e Taylor che i tecnocrati miliardari si sono arrogati un potere divino: non solo costruiscono le arche ma “fanno del loro meglio per causare il diluvio”. Nel suo podcast, Steve Bannon invita a fare scorta di pasti pronti per sopravvivere nei famigerati bunker da costruire da soli (da Mr. Patriot Supply, uno dei suoi sponsor, specializzato in barrette proteiche, filtri per l’acqua e altre piacevolezze apocalittiche), e, già che ci siamo, a esercitarsi a sparare. Naturalmente fa di più, e costruisce giorno dopo giorno e puntata dopo puntata una visione degli Stati Uniti come Grande Bunker, dove le strade e le università e i luoghi di lavoro sono pattugliati quotidianamente e dove spariscono i nemici, migranti, e oppositori.

Ma è cominciato, quel fenomeno, nella New York di fine Ottanta e inizio Novanta, quanto Rudy Giuliani porta avanti la politica securitaria della tolleranza zero e, parallelamente, fiorisce il movimento della quality of life, che impone i cancelli ai parchi pubblici per tener lontani gli emarginati ed emarginarli ancora di più. Ancora un passo, e si diffonde il principio della gated community, altri cancelli per complessi residenziali auto-segregativi, da dove chiudere fuori tutto il resto.

Ecco, a volte ritrovo il principio delle comunità chiuse anche in editoria: perché troppo spesso scrittori e scrittrici parlano delle problematiche che riguardano scrittori e scrittrici, dalla scarsità di pubblico alle presentazioni alla crisi delle vendite. È molto più raro che si parli degli altri, indispensabili, elementi della filiera.

C’è stato un certo silenzio, con eccezioni, durante lo sciopero dei librai Feltrinelli, durante il quale è venuto fuori anche il “sistema” adottato nelle librerie, tra cui il programma Panoplia, con cui si chiede agli editori più piccoli uno sconto di oltre il 50% (a cui vanno aggiunte le percentuali di promozione e distribuzione) solo per aprire le cedole novità e valutarle, e senza garantire maggiore esposizione né un incremento del prenotato. Chi si rifiuta, non è in Feltrinelli, se non a richiesta del lettore (con quello che si chiama “Ordine Special”). Un passo indietro di decenni, ha denunciato Otello Baseggio, ex libraio ed ex direttore di una libreria Feltrinelli, e che peraltro viene da anni di centralizzazione e da processi “che via via sottraggono ai librai competenze di scelte, proposte, ordini novità, riordini di catalogo, rese”. E aggiunge un vecchio feltrinelliano che ho chiamato Pim, come il Casaubon del Pendolo di Foucalt: “In Fondazione Feltrinelli organizziamo convegni impegnati sui diritti dei lavoratori, e poi persone valide, in azienda magari da uno o due decenni, negli ultimi tre anni sono state convocate il venerdì pomeriggio e licenziate all’istante, senza neppure potere salutare i colleghi”. Suppongo via mail, come i lavoratori Gkn.

Ora, in questo 1 maggio 2025 forse dovremmo chiederci come mai non ce ne siamo accorti prima e, se casomai ce ne fossimo accorti, perché parliamo delle librerie quasi esclusivamente quando i nostri libri non vendono o quando, appunto, una presentazione va deserta. È, temo, una visione personalistica che si diffonde da anni e che ci acceca: quando ho pubblicato su Facebook l’articolo di Naomi Klein e Astra Taylor un paio di scrittori hanno riportato la discussione al fatto che i loro libri vengono ignorati dall’editoria mainstream e da tutti i colleghi: sarà pure vero, ma il senso delle proporzioni è questo, ed è scoraggiante. Anche perché questo accartocciarsi su sé stessi, oltretutto, non appaga, non rende felici, non dà soddisfazione alcuna: al massimo, ci esime dall’interrogarci sulle nostre vite e su come potremmo cambiarle e sui passi che potremmo fare e che magari faremmo se non additassimo una causa esterna per la nostra infelicità. Il grande o piccolo complotto, appunto, o semplicemente quella che ci appare come miglior fortuna altrui, o addirittura immeritato privilegio. Ma se non ci si occupa anche degli altri che partecipano allo stesso progetto in modi diversi, temo che ci si incaglierà molto presto, posto che non ci si sia già incagliati.

“In questo 1 maggio 2025 forse dovremmo chiederci come mai non ce ne siamo accorti prima e, se casomai ce ne fossimo accorti, perché parliamo delle librerie quasi esclusivamente quando i nostri libri non vendono o quando, appunto, una presentazione va deserta”.

Ecco, sempre a proposito di lavoro culturale, non mi sembra che in questa fase la letteratura propriamente detta, anche qui con eccezioni, abbia compreso fino in fondo quel che sta avvenendo. Per esigenze personali, o per assolvere alla richiesta crescente di autonarrazioni, ci si ripiega su di sé, producendo anche ottimi libri, di grande valore linguistico e contenutistico, ma, appunto, solitari, non mi viene definizione migliore.

Qualche tempo fa un’attivista di Redacta, Silvia Gola, ha scritto un lungo articolo su «Lo Spazio Letterario». Parlava di un incontro a Matera su attivismo e militanza. Raccontava che le altre ospiti “hanno occupato tutti i minuti iniziali loro assegnati per descrivere minuziosamente sé stesse, il loro orientamento sessuale, il loro vissuto, i vari titoli acquisiti – sembrava che ognuna parlasse come fosse sul proprio profilo Instagram”. E aggiunge: “nell’onnipotenza delle storie personali troppo spesso manca la totipotenza, quella proprietà, tipica di alcune cellule, di dividersi e differenziarsi in qualsiasi tipo di tessuto necessario a formare un organismo completo, inclusi i tessuti extra-embrionali. La totipotenza come capacità di trasformarsi radicalmente, di andare oltre sé stessi per rigenerarsi in qualcosa di nuovo e collettivo, capace di sfociare nel politico e di plasmare la realtà su scala più ampia. La totipotenza come viatico alla fatica che fanno le storie personali a diventare qualcosa di più, di oltre, di fuori. Lontano dalla bocca che le enuncia”.

È esattamente quello ci manca oggi: e senza la “totipotenza” il lavoro culturale si affloscia davanti a uno specchio.

Buon 1 maggio.