Letteratura, sogni, sacchi a pelo e rivoluzioni. Ma anche lupi e gatti, erotismo e immaginazione. E minoranze. A cui bisogna credere sempre, soprattutto se si è scrittori. Perché “leggere è un atto di minoranza”.

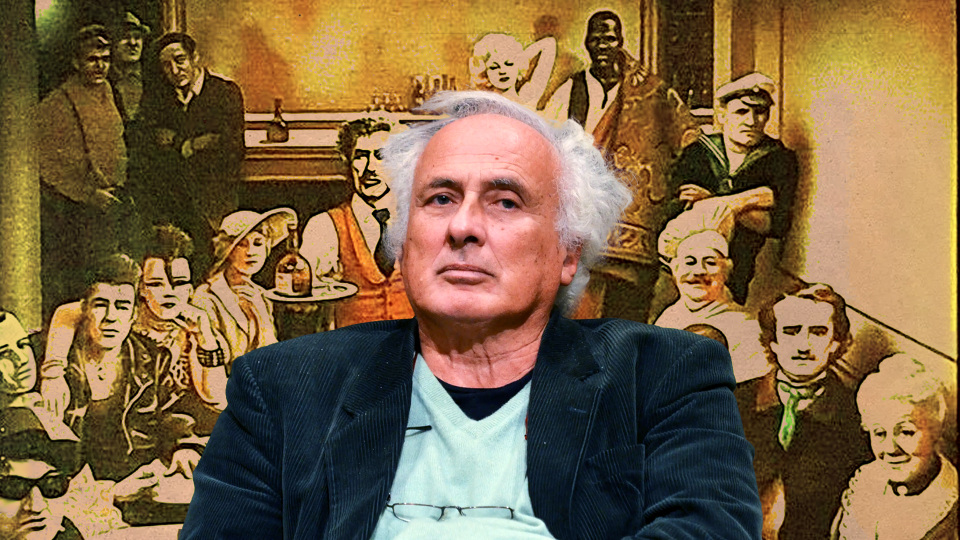

Definire Stefano Benni semplicemente come un autore comico, un umorista, è riduttivo. Eppure la comicità – una comicità istintiva, naturale, ma anche segno di un’intelligenza costantemente al lavoro – è stata certamente uno dei tratti centrali della sua scrittura. L’altro tratto è il fantastico, come ha ricordato a Fahrenheit Alberto Rollo, editor e amico dello scrittore bolognese, nel giorno della sua scomparsa. L’intreccio tra comico e fantastico rappresenta uno dei grandi filoni della letteratura italiana già a partire dalla Commedia, ma nell’immaginario letterario nostrano, chissà perché, finisce spesso per essere considerato un po’ marginale. Con la popolarità delle sue opere, invece, Benni ha dimostrato quanto un’autentica vocazione comica sappia conquistare i lettori e durare nel tempo. Alcune sue invenzioni, come la Luisona – che in uno sketch voleva uccidere, perché identificavano sempre e solo la sua scrittura con questa mirabile invenzione che apre Bar Sport – sono rimaste nell’immaginario. E sono entrate nel vocabolario di più di una generazione. Questa capacità generativa del comico è una delle cose che rendono gli autori come Benni un patrimonio di tutti.

L’intervista che segue è la trascrizione di un incontro pubblico con Stefano Benni che ho condotto nel 2018. Devo quest’occasione a Margherita Schirmacher, che ebbe l’intuizione di invitarmi a conversare con lui a Letture d’Estate, una manifestazione che si svolgeva a Castel Sant’Angelo a Roma. Era un’estate torrida, si era da poco insediato il governo giallo-verde di Giuseppe Conte e Benni non aveva una pubblicazione fresca di cui parlare, così la serata spaziò un po’ su tutto, dalla politica alla letteratura, dal sesso al fumetto, dagli esordi agli ultimi libri. Nonostante fosse agosto inoltrato e la città fosse un po’ vuota vennero centinaia di persone ad ascoltarlo e si creò, da subito, un’atmosfera particolare: quell’atmosfera che si crea quando i lettori riconoscono chi scrive come qualcuno “di famiglia”. Le sue parole, i suoi personaggi, per tanta gente erano – e sono tuttora – qualcosa di intimo, di conosciuto. La registrazione di quell’incontro sarebbe dovuta diventare un’intervista ma, come a volte succede, rimase in un cassetto. Recuperarla ora che non c’è più è un modo per ascoltare ancora un po’ la voce del lupo Benni, le sue storie stralunate e il suo gusto per la vita che nemmeno le delusioni più cocenti, a cui sono andati incontro gli ideali della sua generazione, sono riuscite a fiaccare.

Partiamo dalla tua biografia. Sono andato a spulciare il tuo blog dove c’è scritto che Stefano Benni non ha una vera biografia, perché ammette candidamente che quando gli si chiede della sua vita racconta un sacco di balle. È vero? E – visto che racconti un sacco di balle quando ti si fa questa domanda – dovremmo credere o non credere a quello che risponderai?

Quella biografia non è tutta falsa: è per metà falsa e metà vera, come lo è la letteratura. Il motivo per cui non è tutta vera è che io difendo molto la mia privatezza – si dovrebbe dire privacy, lo so, ma io preferisco dire privatezza. È vero, io non sono assediato dai paparazzi, ma ho sempre voluto tenere separate la vita privata alla vita di autore: per la vita d’autore rispondo a qualsiasi domanda, la vita privata invece preferisco tenerla nascosta. Tutte le volte che mi hanno chiesto qualcosa al riguardo ho raccontato un sacco di balle e a volte le ho raccontate anche perché ho capito che tanto i giornalisti non controllano. E così ho giocato a calcio in dodici squadre diverse; sono stato a Parigi per alcuni un anno e mezzo e per altri dieci anni; sono stato sposato due volte, una volta con una cubana (non è vero, ho un figlio ma non sono mai stato sposato). Nessuno ha mai controllato se queste notizie fossero vere o false e questo mi ha permesso di montare una “bugia architettonica”. Il bugiardo architettonico è un tipo particolare di bugiardo, dice una bugia ma poi deve ricordarsi di averla detta; in questo modo crea un castello di bugie, magari anche geniale, ma alla fine queste bugie crollano. Io sono arrivato a un punto in cui non ero più in grado di inventare una falsa biografia, non potevo più dire balle, e allora ho ammesso candidamente che la metà delle cose che avevo raccontato erano “quasi vere”. Ovviamente non ho detto quali fossero vere e quali no, resta il dubbio. E anche stasera non ti risponderò sempre con la verità.

Almeno la storia del tuo soprannome, il “Lupo”, puoi raccontarcela? So che c’è una variante che racconta di te che te ne vai in giro di notte ululando…

Beh, c’è una versione western, una versione horror, una versione televisiva, una versione comica… Quale volete? Quella vera tanto non ve la dico. Ti racconto la versione passionale. Io sono nato in un piccolo, meraviglioso paese di montagna, un posto dove a un certo punto hanno fatto l’autostrada e, per fortuna, l’autostrada ha rispettato molto l’ambiente ecologico (questa è una bugia.) Noi avevamo veramente i lupi vicino, quando c’era la neve e aprivo la porta vedevo i lupi a dieci metri da casa, e questo è vero. Da bambino ho avuto una grande attrazione per i lupi, e all’epoca tra lupi e umani esisteva un patto di rispetto reciproco, anche se poi l’antropizzazione lo ha fatto saltare. I lupi attaccavano solo quando avevano molta fame e mio nonno una volta si arrabbiò e ne ammazzò due, perché voleva far capire che avevano passato il segno: ci avevano portato via i vitelli. Io, da incosciente, andavo nella foresta e li cercavo (questo è vero).

“Ci sono alcune letture che sono passioni letterarie, altre che sono curiosità letterarie. Le passioni restano sempre, le curiosità se ne vanno.”

Poi c’è una versione più comica: di notte io saltavo giù dalla finestra, perché sono nato al buio. Questa non è una bugia, perché la luce, nel paese dove sono nato, arrivò solo nel 1956 e io sono nato nel 1947. Un bambino quando è al buio, di notte, ha paura, perché sente tutti i rumori della casa e sono rumori spaventosi. Quando si spegneva la candela saltavo giù dalla finestra e mi facevo scortare dai cani – ne avevamo undici. Andavo a fare una passeggiata di un’ora, un’ora e mezzo, protetto da questi cani. Finché una notte qualcuno mi vide, stagliato sullo sfondo della luna, e i cani cominciarono a ululare e ululai anch’io. Chissà perché, forse per solidarietà. E allora questa persona, che era un vicino invidioso, andò subito da mio nonno e gli disse: guardi che suo nipote va in giro di notte a ululare. E forse si trasforma anche. Mio nonno, che non sapeva cosa rispondere, telefonò a mia madre. E così mi ritrovai dallo psichiatra. Uno di quegli psichiatri di una volta, col barbone, che ascoltò questa storia e gli scappava da ridere. Per fortuna era un uomo intelligente, grazie a Dio aggiungerei, altrimenti io sarei stato ricoverato con la diagnosi di pavor nocturnus, una malattia che colpisce i bambini, una patologia piuttosto seria. Alla fine andò da mio nonno e gli disse: guardi, suo nipote è quasi normale, però è un po’ lupo. E mio nonno se ne andò borbottando “el lop, el lop, el lop”, come si dice in dialetto. E quel soprannome mi è rimasto attaccato.

Quando andai a Bologna tutte le ragazze mi venivano dietro (questa è una bugia). Ero molto selvatico, ero l’unico ad andare in giro coi pantaloni corti, avevo le croste sulle ginocchia. In realtà non si interessavano a me, pur essendo io allora di un bellezza spaventosa… ma ero contento lo stesso, perché mi chiamavano Stefano, e in quel modo mi ero finalmente liberato di quel nome tremendo. Finché uno stronzo di nome Tabarrone, mio compagno di calcio, venne a chiamarmi per una partita e tirò fuori nuovamente questo nome. Dov’è il lupo? Conosci il lupo? Qui non c’è nessun lupo, rispondevano. Ma sì, Benni! E così mi tradì. Da quel momento tornai ad essere per tutti il lupo. E questa è la storia.

Questa è la storia ed è una storia che ci ha portato a Bologna. Quella legata al nome di Stefano Benni è una Bologna particolare, faro culturale da un lato ma anche epicentro della controcultura. Da Freak Antoni a Umberto Eco, da Andrea Pazienza a Claudio Lolli. Cosa ha significato per te quella stagione e cosa resta oggi di quella città?

Di quella città non resta niente. Bologna non è più quella, ma è un discorso molto complicato da fare. Io sono venuto a Bologna quando avevo quindici anni. Ho avuto la fortuna di nascere in uno dei periodi più orribili, ma anche artisticamente fertili, della storia recente. Un periodo di grandi trasformazioni. Anche chi ricorda quegli anni con ostilità ha beneficiato delle tante cose che accadevano. È stato uno shock positivo per tutti, per noi come per loro. Tutto diventava più grande, la cultura diventava più grande, abbiamo cominciato a leggere libri che non conoscevamo, ad allargare i nostri orizzonti. È nato il fumetto, è nato un certo tipo di musica, eravamo veramente curiosi. Certo, accanto a questo c’erano cose davvero dure, è stato un periodo violento, c’era la lotta armata che io ho visto a un passo, c’era la droga, però è stato anche un periodo meravigliosamente fertile in cui sono nate molte cose. Alcune di queste cose durano ancora – e questa è la meraviglia della cultura, che fa in modo che certe istanze continuino a durare.

Certo, alcune parole d’ordine lanciate allora sono evaporate, ma l’ispirazione che questi artisti hanno incarnato per più di una generazione è qualcosa che rimane. Andrea Pazienza, Umberto Eco, sono ancora dei maestri. Quello che non è rimasto è un nocciolo di politica ingenua, meravigliosamente velleitaria, che aveva anche delle punte di stupidità ma che ha caratterizzato quel momento di grande entusiasmo. È un entusiasmo che è difficile ritrovare nell’Italia di oggi. Ma nella cultura è successo tanto, sono successe cose meravigliose che hanno cambiato la testa delle persone, hanno fatto circolare idee che hanno influenzato tutti, anche quelli che oggi dichiarano di disprezzare il Sessantotto o il Sessantasette. Quelle stagioni sono state una scossa benefica per tutti. Certo, anche pieni di stupidità, luoghi comuni… ma sono stati anni “trionfanti o sordidi”, come li ho chiamati in una poesia.

Già che abbiamo toccato il tema dei fumetti vorrei raccontarti un episodio. Era il 1996, era appena uscito Elianto. Io ero uno studente universitario e con alcuni compagni di corso discutevamo di cultura alta e cultura bassa – era una discussione pseudo colta, di quelle che si fanno in quella fase della vita. Umberto Eco aveva dichiarato di recente: “Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi”. Qualcuno, non ricordo chi fosse, se ne uscì scimmiottando quel ragionamento e disse: io tengo dei Dylan Dog nello scaffale dei classici e dei romanzi di Stefano Benni nello scaffale dei fumetti. Non so se è una frase che può farti piacere, ma mi da lo spunto per una domanda. La scrittura per te è stata una forma di rottura degli steccati tra le arti? Perché di scritture ne hai attraversate tante: la poesia, il teatro, il racconto, il romanzo…

Ho sempre detto che la letteratura assomiglia un po’ ai sogni. Abolisce le gerarchie. “Alto” e “basso” sono questioni che si possono ritrovare all’interno dei generi, ma non esiste un genere alto e un genere basso. Tu ricorderai una frase, che mi sono portato dietro per molti anni, in cui citavo Ozzy Osbourne. Ozzy è una belva dell’heavy metal: una volta io lo vidi precipitare sul palco e battere la testa e mi sono detto, questo è veramente un uomo che si gioca la vita tutte le notti! Beh, lo citai come una provocazione, in un racconto che usava molte chiavi cosiddette “basse”, potrei definirlo un racconto coatto. Un critico mi apostrofò dicendo che, così facendo, fomentavo la sottocultura. Allora risposi che per me era più una sottocultura il Premio Strega che Ozzy Osbourne (e forse questo è uno dei motivi per cui io il Premio Strega non l’ho mai vinto, oltre al fatto che preferisco non concorrere). Era solo una battuta, ovviamente, ma lui se la prese. Io però rivendicavo il mio diritto a essere onnivoro, che forse rivendicava anche la persona che hai citato. Io e te non siamo cresciuti leggendo solo Omero e Foucault. Quando facevo il militare leggevo Lando, Diabolik, Satanik… leggevo tutto quello che trovavo. L’alto e il basso, per me, non sono mai stati una questione: non ho mai avuto paura di tenere assieme le cose. Poi, chiaramente, alla fine si sceglie. Ci sono alcune letture che sono passioni letterarie, altre che sono curiosità letterarie. Le passioni restano sempre, le curiosità se ne vanno.

Torniamo agli anni della protesta, al Sessantotto e al Settantasette. Cosa resta secondo te di quelle stagioni? E c’è, invece, qualcosa che con il tempo hai demitizzato?

Io sono stato un po’ più dentro al Settantasette che al Sessantotto, perché nel Sessantotto ero in Francia e lavoravo. Ero un lavoratore che non capiva davvero gli studenti, li vedevo come dei privilegiati che avevano il tempo di protestare. Avevo, diciamo così, una posizione vetero-pasoliniana. Ma in fondo li invidiavo, anche. Solo più tardi ho capito che stava accadendo qualcosa di molto importante e che, anche se ero occupato a fare il cameriere, avrei dovuto starci dentro. Del Sessantotto non mi va di fare grandi discorsi, ma posso dirti che per me quella stagione coincide con la scoperta dei libri. Ma anche in questo caso sono stato un po’ laterale rispetto a quello che accadeva. Leggevo Céline, Elliot, autori che erano oggetto di una stupida censura da parte di alcuni compagni. Perché all’epoca bisognava leggere Marcuse, mica autori come Céline. Di conseguenza ogni mio intervento in un’assemblea era annunciato dalla frase “Il compagno che legge Céline…”, come a dire: sto stronzo. Ma io rivendicavo il mio desiderio di leggerli, quei libri, di poter decidere cosa privilegiare in quella difficilissima scelta tra le azioni, la vita di uno scrittore, e la sua opera. Di quegli anni, dunque, ricordo il mio grande disagio. Mi chiedevo perché non posso leggere quello che mi pare? Ma come, noi siamo per la libertà, e finiamo per autocensurarci?

“Tutte le volte che sono nati nuovi movimenti, io ho sempre detto provocatoriamente ai ragazzi: è vero, la prima cosa è leggere, scrivere, eccetera; ma molto importante è il sacco a pelo! Ero serissimo, perché non esiste una rivoluzione che si lega alla parola castità, a mio parere.”

Un’altra questione, culturale, che lego al Sessantotto è il sacco a pelo. Il sacco a pelo fu qualcosa di eroticamente simile alla nascita del dio Pan. Improvvisamente, nelle occupazioni, comparivano i sacchi a pelo e, nel sacco a pelo, si scatenò un’ondata di eros fantastica. Ragazze e ragazzi che non avevano mai dormito fuori casa capirono che se portavano un sacco a pelo sarebbe successo qualcosa, perché nel sacco a pelo si sarebbe potuto infilare chiunque e in qualsiasi direzione.

È una scena che hai inserito in Saltatempo…

Sì, perché è un ricordo fortissimo. Fu una grande liberazione sessuale, anche ridicola in certi momenti, ma bellissima. Era molto facile fare amicizia, fare sesso. Tutte le volte che sono nati nuovi movimenti, come nel caso della Pantera, io ho sempre detto provocatoriamente ai ragazzi: è vero, la prima cosa è leggere, scrivere, eccetera; ma molto importante è il sacco a pelo! Loro non capivano che ero serissimo, perché non esiste una rivoluzione che si lega alla parola castità, a mio parere.

Questo è uno dei discorsi che facevo spesso con Andrea Pazienza, che questa cosa del sacco a pelo la disegnò anche: realizzò dei modelli di sacco a pelo molto particolari, adatti a certe sessualità un pochino turbate, diciamo così. Quando stavano insieme io e Paz, lui era un po’ il mio “nipotone cretino”, nel senso nobile del termine, perché io avevo il compito di salvarlo dal suo entusiamo e anche dai suoi eccessi. Parlavamo molto di letteratura. Lui aveva questa grande capacità di invenzione, di unire disegno e testo, che io gli invidiavo tantissimo: il fatto che un disegno può raccontare molto di più di un testo me lo ha insegnato lui. Io, invece, gli feci conoscere i poeti russi. In Pompeo, ad esempio, ci sono tantissime citazioni di Majakovskij. Pazienza non era solo un disegnatore, scriveva dei testi meravigliosi. Quando morì io dissi che era una perdita grave come quella di Italo Calvino, scrittore che adoro. Quello che volevo dire è che non avevamo perso solo un grande fumettista, ma un grande narratore, che aveva raccontato quegli anni in modo unico.

La scoperta della sessualità, la sua liberazione, è stato un passaggio fondamentale che ritroviamo in alcuni tuoi libri. Prima citavo Saltatempo, dove vediamo il protagonista alle prese con una relazione “in contemporanea” con due sorelle e, più avanti, viene descritto un incontro erotico a Parigi raccontato come una partita Italia-Francia. Ma oggi, cinquant’anni dopo, cosa resta di quell’entusiasmo? Molte cose sono cambiate. Un filosofo come Mario Perniola, ad esempio, ha intitolato provocatoriamete un suo saggio Berlusconi o il Sessantotto realizzato. Nel frattempo il movimento Me Too ha acceso un faro su un problema enorme nei rapporti tra i sessi. Si sta mettendo in evidenza anche l’aspetto predatorio, aggressivo della sessualità. Un autore come Michel Houellebecq ha intitolato, significativamente, il suo primo libro Estensione del dominio della lotta: lì parlava proprio del rovesciarsi della ricerca della libertà e del piacere in esercizio di potere. Che effetto ti fa questo rovesciamento della narrazione?

Non so se si tratta di un rovesciamento. Allora ci fu una generazione che ruppe con la generazione precedente scoprendo che la sessualità era qualcosa legata alla libertà. Poi, nel tempo, questa libertà è diventata tante altre cose. Non è che si è persa, perché se penso al mondo della sessualità gay, transgender, possiamo affermare che si sono fatti molti passi avanti. Però c’è stato anche altro. È arrivata la mercificazione. Sono arrivate strane forme di castità forzata e un’ondata di pornografia noiosissima, perché tra eros e pornografia c’è una bella differenza in termini di immaginazione. Però io non sono del tutto pessimista. L’ondata del sacco a pelo, come la chiamo io, ha aperto delle porte che non si sono del tutto richiuse. Non dobbiamo pensare che tutta la sessualità vada paragonata a quella di alcuni politici, ad esempio. Ma è un discorso delicatissimo, che non si può liquidare in poche battute. Se dovessimo parlare del rapporto tra sessualità, perversione e violenza dovremmo fare un incontro a parte, prenderci del tempo per riflettere, fare il contrario di quello che si fa in televisione dove si affrontano questioni complesse come queste con quattro battute. Io avverto veramente la difficoltà di andare a fondo in un discorso come questo. Ti faccio un esempio: io ho portato in scena Lolita. Pensi che sia facile per un autore maschio entrare dentro l’inferno di Lolita? Ho dovuto confrontarmi con qualcosa che avevo dentro. Ma se qualcuno mi diceva che la figura di Lolita è come quella delle olgettine di Berlusconi mi incazzavo come una bestia. Perché Lolita è anche una grandissima storia d’amore. Spiegare questo in fretta è impossibile.

È vero, si tratta di un tema vastissimo. Lasciamolo da parte, dunque, e torniamo a parlare di scrittura. Ho una certa curiosità sui tuoi esordi. Stefano Benni oggi lo conosciamo come un autore prolifico, che ha scritto quindici romanzi, sedici raccolte di racconti, quattro sillogi di poesia, tre o quattro raccolte di testi teatrali… Un autore affermato che tutti conoscono e leggono. Ma cosa ha significato, per te, esordire? E quali sono state le persone significative che hai incontrato durante i tuoi esordi?

Io non sono uno scrittore di vocazione, non sono il bambino che diceva che da grande avrebbe fatto lo scrittore. Io volevo fare il calciatore, ho giocato come sai in dodici squadre ed ero bravissimo (questa è la parte su cui dico una mezza verità). Poi mi sono rotto una gamba (e questo è vero) e quello che me l’ha rotta si chiamava Nemo. Un nome che, come per Ulisse, incarna un destino. A quel punto ho cominciato a scrivere per piccoli giornali, cercavo di fare qualche soldino col giornalismo, e mi sono accorto che quello che scrivevo faceva ridere. Faceva ridere nel senso nobile del termine, la gente mi diceva mi piace come scrivi, e allora mi sono detto che avrei potuto essere non uno scrittore, ma qualcuno che maneggiava la comicità.

All’inizio sono stato aiutato moltissimo da due grandi intellettuali, Fruttero e Lucentini, ai quali ho mandato un racconto: mi dissero che gli era piaciuto molto e per me fu uno shock positivo. Così ho cominciato a scrivere, sentendomi sempre dalla parte del comico, e ho cominciato a vedere che scrittori capaci di ironia, di comicità, erano pochi, mentre i cosiddetti tragici, drammatici, realisti erano tanti. Allora la mia è una scrittura rara, mi sono detto. Peraltro, all’epoca era ancora più rara, perché oggi c’è una grande fioritura di scritture legate alla commedia. In quegli anni, invece, non era ancora cominciata la grande stagione della satira. Quando scrissi il primo racconto comico per «il manifesto», Rossana Rossanda disse: chi è sto pazzo? Poi diventammo amici, perché cominciò a capire.

Fui aiutato moltissimo da alcune persone, una su tutte, tu lo sai, fu Grazia Cherchi, che era una critica spaventosamente dolce e cattiva, temuta molto, una donna straordinaria. Accettò di farmi i primi editing e fu uno scontro duro, perché io allora ero molto presuntuoso e lei con la sua vocina diceva: abbondanti… siamo un po’ abbondanti, qui taglierei una paginetta, forse due, magari anche cinque. Però mi rispettava, io mi battevo, gli dicevo guarda non sarò mai un minimalista, sono così, abbondante. L’incontro con Grazia Cherchi è stato la chiave di volta, insieme con Franco Occhetto e Goffredo Fofi, gente che mi ha incoraggiato in modo critico. Non mi dicevano “sei un fenomeno”, ma “puoi fare di più”. È con loro che ho scoperto questa cosa meravigliosa, che la scrittura può migliorare, evolvere, diventare altro, si può andare a fondo nelle proprie possibilità. Grazie a queste persone ho cominciato a scrivere in un modo molto più complesso, a scrivere più lentamente, a riscrivere. Poi è arrivato un romanzo, Comici spaventati guerrieri: solo dopo aver scritto quello ho detto sì, sono uno scrittore. Allora avevo paura a dirlo, perché per me gli scrittori erano inarrivabili.

“Grazia Cherchi, Franco Occhetto, Goffredo Fodi… È con loro che ho scoperto questa cosa meravigliosa, che la scrittura può migliorare, evolvere, diventare altro, si può andare a fondo nelle proprie possibilità.”

Quindi il mio è stato un lungo esordio, non una cosa fulminante che mi ha fatto dire subito ce l’ho fatta. Ce l’ho fatta solo al quarto, quinto libro. Dei primi libri ho un ottimo ricordo, però secondo me è dopo che la mia scrittura ha cominciato a esplorare tutte le sue possibilità. Quello che dico ai giovani scrittori entusiasti è che non è il primo libro il problema; il problema è il secondo, il terzo e poi ovviamente la durata. Quando ti accorgi che i tuoi libri cominciano a durare cinque, dieci, quindici anni, quella è la cosa che ti dà veramente forza nello scrivere. Non certo le critiche positive o le vendite, quelle sono dei begli accessori, ma la cosa importante è quando vedi le generazioni di lettori che cambiano e continuano a leggerti, allora quello è un dono impagabile.

A Grazia Cherchi hai dedicato una poesia che racconta proprio della lotta tra il minimalismo e l’abbondanza. “Grazia ha telefonato: / ‘Finalmente mi hai mandato / un vero romanzo / asciutto e stringato’. / Grazia, da mesi di dirtelo tento, / era la lettera di accompagnamento”. L’umorismo accompagna la tua scrittura da sempre, così come il comico vero e proprio, ma c’è anche un altro elemento che la caratterizza: il fantastico. È un genere che contraddistingue molte letterature diverse dalla nostra, come quella sudamericana, mentre in Italia, dove pure abbiamo autori come Buzzati, Landolfi e lo stesso Calvino, questa etichetta sembra indicare una zona della letteratura che per la critica è rimasta un po’ secondaria. Per te cos’è il fantastico?

Parlando della tradizione fantastica italiana potremmo citare anche Dante, Ariosto e Boiardo, dei signori che avevano una certa immaginazione. Parlo di immaginazione, e non di fantasia, perché sono due termini che hanno una differenza di definizione storica. A me piace la scrittura con molta immaginazione perché è un modo di parlare della realtà che elimina i particolari noiosi. Esattamente quello che i film, diceva Hitchcock, fanno della vita. E quindi puoi parlare di cose anche molto crudeli, che ti toccano da vicino, ma sempre facendo in modo che la scrittura non sia troppo retorica. E poi mi piace il fatto che lascia grande libertà al lettore, perché è una scrittura che non dice “il mondo è questo”, ma dice “la mia visione del mondo strana, un po’ delirante, è questa”. Al lettore viene lasciata una libertà bellissima, quella di poter dire queste sono follie, deliri, chissà che droga usa… oppure no, io queste figure, questi mostri li riconosco. Riconosco la mia realtà detta in altro modo. È una cosa che dico non da scrittore, ma da lettore: se leggo un libro fantastico e mi rendo conto di ricavarne il ritratto di un Paese in quel preciso momento, allora dico grazie a quello scrittore. Faccio un esempio un po’ provocatorio: senza la grande immaginazione dantesca noi non avremmo la storia di quel periodo del Medioevo.

Noi possiamo leggere Dante come un autore di satira politica, che mette all’inferno i cattivi, la gente che gli sta sui coglioni, e i buoni in paradiso. Ma la sua parte immaginifica viene comunque vista con sospetto, come avviene anche per l’Ariosto. Trovo assurdo che autori come Boiardo vengano praticamente cancellati dai programmi scolastici dove, invece, troviamo Manzoni. La letteratura fantastica è faticosa, deve essere decodificata, devi poter dire “ti riconosco, questa è la mia vita, è qualcosa che ho provato anche io”.

Tracce di fantastico le troviamo anche in Prendiluna, il tuo ultimo romanzo. Io però vorrei citarne una che appartiene a un racconto tratto da L’ultima lacrima, una raccolta del 1994. Si intitola “Fratello bancomat” ed è un racconto brevissimo, dove un bancomat impazzisce e sforna, volontariamente, sedici milioni di lire di cui beneficia un uomo sul lastrico, appena lasciato dalla moglie. Oggi, un quarto di secolo dopo, dopo la grande crisi del 2008, sono tanti gli artisti che si stanno interrogando sul modo di raccontare gli effetti che l’economia ha sulla vita della gente. Se quel bancomat impazzito si ritrovasse nel 2018 e dovesse rispondere alla crisi odierna, cosa credi che farebbe?

Si ucciderebbe. Perché capirebbe di essere dentro un sistema bancario di cui lui è una delle forme più sottili di perversione. Perché viviamo in un tempo in cui la gente crede ancora che i soldi escano dai muri. No, sinceramente non so cosa farebbe. Quello era il periodo in cui si cominciava a parlare di tecnologia. Da una parte c’era un’isteria “salvifica”, si diceva “la tecnologia risolverà tutti i tuoi problemi”, ma da un’altra parte c’era una grande, grandissima paura. Non era chiaro cosa stesse accadendo. D’altronde la prima volta che vidi la televisione non mi sarei mai immaginato quello che sarebbe diventata, la sua capacità di guidare la politica, cambiare la cultura. Ci vuole tempo per capire quanti danni e quanti vantaggi può dare un’invenzione. All’epoca la tecnologia mi attraeva e mi spaventava. Ed è un atteggiamento che conservo tuttora, quando racconto delle nuove tecnologie invasive. Ho scritto un racconto, che si intitola “Numeri”, dove una persona perde tutti i codici della sua vita e alla fine viene eliminata: non avendo più strumenti a disposizione, con la tua casa che non si apre, la tua macchina che non ti riconosce, alla fine non esisti più, muori. Perché tu sei quei codici. È un racconto molto angoscioso.

“A me piace la scrittura con molta immaginazione perché è un modo di parlare della realtà che elimina i particolari noiosi. Esattamente quello che i film, diceva Hitchcock, fanno della vita.”

Però esiste anche la speranza che attraverso la tecnologia possa migliorare la comunicazione. È un discorso complicato. Qual è il problema principale di internet? La fretta. La fretta di esprimere un’idea. La fretta uccide l’unicità della tua scrittura. Tutti noi abbiamo una scrittura, è uno dei pochi doni che abbiamo, è tutto nostro. Scriviamo ognuno in modo diverso dall’altro – sgrammaticati, gergali, eccetera – non ho mai incontrato due scritture che si somigliassero del tutto. È una ricchezza, una risorsa che buttiamo via, che trasformiamo in algoritmo. Allora io dico sempre: anche quando inviamo una piccola e-mail mettiamoci un po’ di più, scriviamola senza fretta, cerchiamo di scrivere nel modo migliore possibile, di chiedere alla nostra scrittura di essere precisa, efficace. Vedo molta gente che comincia a riflettere su questo. Anche molti giovani che dicono: se devo dire una cosa a un amico voglio mandargli una lunga mail. Beh, allora già che ci sei mandagli una lettera, torniamo alle lettere d’amore!

La scomparsa della tecnologia in “Numeri” ha un’eco ballardiana, è un incubo che si realizza. Ma c’è un’altra tua narrazione che ha a che vedere con l’idea del controllo. È Baol, un romanzo distopico del 1990 che comincia con la frase “è una tranquilla notte di regime”. Lì hai anticipato molti temi che avrebbero caratterizzato l’Italia berlusconiana, a partire dalla terminologia: si parlava di una “nuova repubblica” e l’inchiesta Mani pulite non era ancora cominciata. Si parlava della manipolazione della realtà attraverso l’informazione. La vicenda si svolge in un paese fantastico, dove le posizioni sono note: da un lato c’è il potere, dall’altro i comici che lo combattono. Oggi però l’ironia – o forse sarebbe meglio dire il sarcasmo – è diventata moneta corrente anche del discorso politico.

Per anni abbiamo avuto come simbolo dell’ironia politica Andreotti, e tutto per una battuta che non era nemmeno sua: “il potere logora chi non ce l’ha”. Era una frase di Talleyrand. Purtroppo, non si sa per quale sortilegio, appena la gente si mette a fare politica perde completamente l’ironia. L’unico uomo politico che a me faceva ridere era Cossiga, perché era bipolare. Quando era in buona era molto spiritoso. La mancanza di ironia è spaventosa e lo si vede in televisione. Perché i politici parlano uno sull’altro? Perché nessuno è capace di fare una battuta. Beppe Grillo quando non faceva politica aveva una grande ironia. Poi non so cosa gli sia successo e mi dispiace, perché eravamo molto amici, ma certamente ha perso il senso della leggerezza. I suoi vaffanculo erano dei vaffanculo “dolci”, critici, buoni. Quelli che vedo adesso, invece, sono dei vaffanculo rancorosi.

L’ultima domanda politica che voglio farti è sulla scomparsa della sinistra, come forza politica. Rispetto agli anni della tua gioventù è ai minimi storici, non riesce più ad accendere gli immaginari.

Abbiamo la scomparsa della sinistra come forza politica, è vero. Ma in Italia abbiamo decine e decine di situazioni, di cui si parla poco, dove si continua in silenzio a seguire idee orientate a sinistra. E magari le si portano avanti insieme anche a gente di destra, non è importante. Potrei fare un lungo elenco di realtà, che conosco, in cui la gente non ha cambiato modo di pensare, ma continua a portare avanti le idee che c’erano cinquant’anni fa. Ovviamente in un’altra forma, tenendo conto delle grandi delusioni che ci sono state, dei grandi cambiamenti. Pensa solo all’Emilia Romagna, a cosa significava per la gente di quella terra l’idea della Russia legata alla parola libertà; e pensa a cos’è la Russia adesso. Io non confonderei il numero di voti che ottiene la sinistra, che ci racconta più che altro della delusione della gente, con le idee che invece tuttora vengono portate avanti con serietà e fatica. Vogliamo chiamarle minoranze? Bene. Io credo molto nelle minoranze. Da sempre. Perché ci credo? Perché faccio parte degli scrittori. E i lettori sono una minoranza, una minoranza fertile. Da quando esiste la letteratura, leggere è un atto di minoranza.

“Qual è il problema principale di internet? La fretta. La fretta di esprimere un’idea. La fretta uccide l’unicità della tua scrittura. Tutti noi abbiamo una scrittura, è uno dei pochi doni che abbiamo, è tutto nostro.”

Se devo misurare la mia vicinanza alle idee di sinistra attraverso il voto, o al modo in cui viene rappresentata da esponenti come Veltroni, posso dire tranquillamente che in questo caso ho una bella distanza. Ma se la misuriamo dalla gente che ha ancora idee di sinistra, che si sono formati nel pensiero di sinistra, posso dire di conoscerne tanti e di sentirmi vicino a loro. Questa è una delle ragioni per cui sono andato via da «Repubblica». Perché queste cose, a «Repubblica», non interessavano. Parliamoci chiaro, si tratta di un giornale che mi ha dato tanto. Ma non mi convince l’idea di far coincidere la parola sinistra con quello che dicono le persone importanti che si definiscono di sinistra. Basta. C’è una realtà diffusa di gente che si fa un culo così, che va raccontata.

Come promesso basta con la politica. Parliamo del tuo ultimo libro, Prendiluna. La protagonista è una professoressa in pensione che vive nel bosco e che, una notte, riceve la visita del fantasma del suo gatto che le affida una missione: consegnare dieci “mici” ad altrettante persone buone e giuste. I dieci giusti. Ma come si fa a individuare una persona “giusta”, secondo te?

“Dieci giusti”, ovviamente, è una definizione letteraria. Io credo che ci siano milioni di persone “giuste” al mondo, persone che vogliono che il mondo continui e che aiutano gli altri. Questa per me è la definizione. Per questo la prima cosa che la protagonista chiede a chi incontra è: dimmi qual è la cosa peggiore che hai fatto in vita tua. E loro rispondono raccontando cos’hanno fatto. Non sono persone perfette, hanno commesso qualcosa di sbagliato, sono state cattive qualche volta, altrimenti non sarebbero persone intere. Una persona giusta per me è anche questo, qualcuno che conosce il mondo anche attraverso gli sbagli, ma che lo riconosce e cerca di migliorarlo. Questo è un libro dedicato ai miei maestri, da Grazia Cherchi al mio professore di greco, riflette la gratitudine che ho per loro.

“Io credo molto nelle minoranze. Da sempre. Perché ci credo? Perché faccio parte degli scrittori. E i lettori sono una minoranza, una minoranza fertile. Da quando esiste la letteratura, leggere è un atto di minoranza.”

C’è però una cosa che voglio raccontare della reazione dei lettori a questo libro: si sono fissati con i gatti. Si è creata una guerra tra gattofili e cinofili. C’è chi mi ha chiesto: perché i gatti e non i cani? Ho provato a rispondere: beh, se in una valigia ci metti dieci gatti quanto peserà, 36 chili? Con dieci cani peserebbe 250 chili. Ma subito replicavano: e se fossero chihuahua? E allora rispondevo: il libro è mio e faccio il cazzo che mi pare. Ci ho messo dieci gatti, va bene? Beh, non ci crederai, c’è una signora che ha replicato: ma i gatti soffriranno chiusi in una valigia! Signora – ho risposto – i miei gatti non soffrono, il libro è il mio! E lei: sì, va bene, ma almeno ci faccia dei buchi. Questo è il bello del lettore, secondo me, il fatto che a volte perde il senso dell’invenzione fantastica e si lascia trascinare. Questa signora era disperata ed è rimasta disperata finché non le ho detto: sì, ha ragione lei, è una valigia coi buchi. Io chiamo questa facoltà l’ingenuità letteraria e la trovo una cosa bellissima.