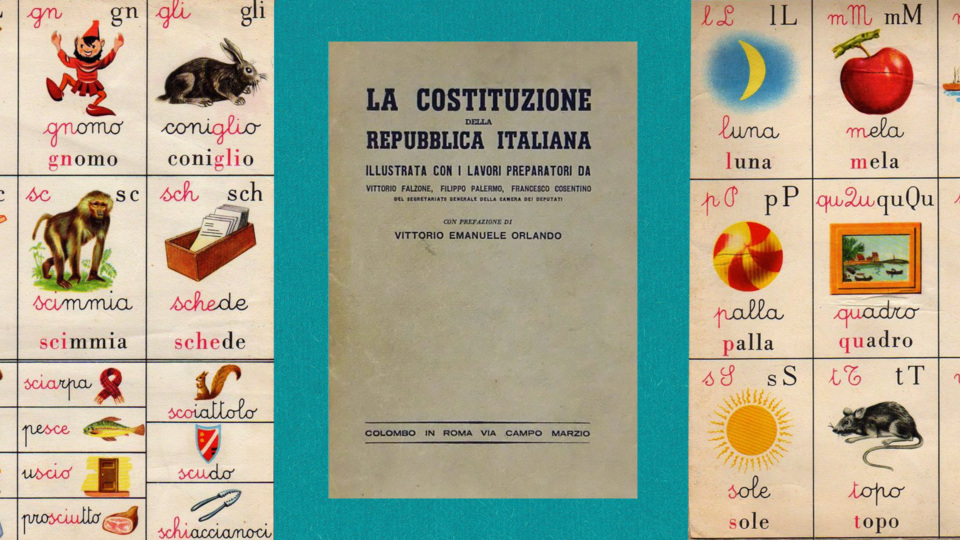

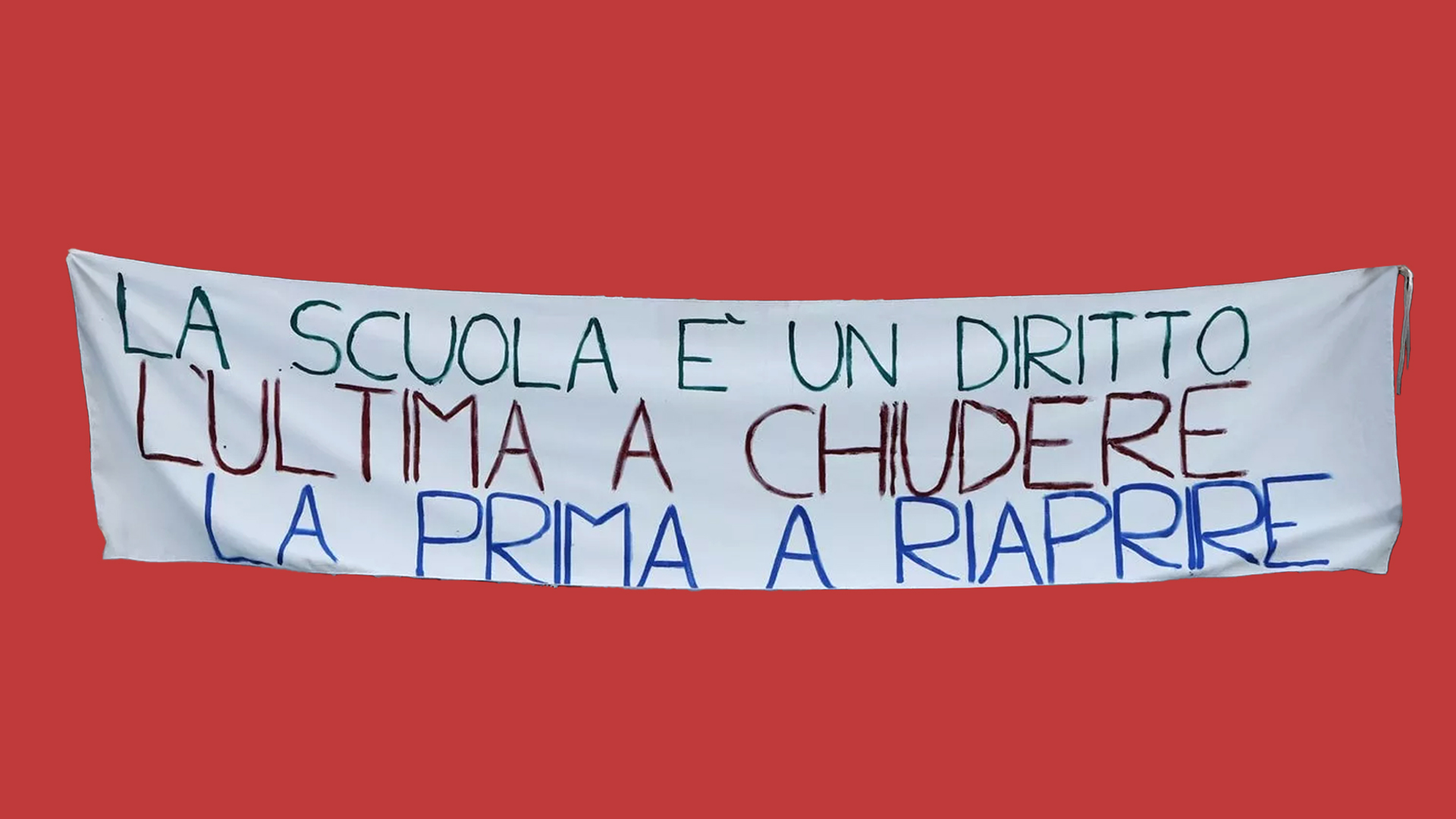

I padri costituenti avevano inserito tra i punti programmatici l’istruzione, orizzontale e garantita a tutti. Negli ultimi anni, però, questo diritto è stato molto attaccato e indebolito: e se la scuola fosse destinata a diventare l’arena del conflitto democratico?

Nel 1973, mezzo secolo fa, i lavoratori italiani ottennero per via contrattuale le cosiddette 150 ore per il diritto allo studio retribuito, cioè tempo di lavoro pagato dal datore di lavoro da dedicare alla formazione personale all’interno di un progetto collettivo di trasformazione sociale. Le 150 ore rappresentarono un vero e proprio movimento auto-educativo di massa. Furono una mobilitazione formativa dal basso, mediata e guidata dal sindacato unitario: un’esperienza popolare di completamento dell’alfabetizzazione culturale di base e insieme una presa di consapevolezza e coscienza – si pensi solo alla questione di genere e femminista – e una condivisione di sapere socializzato.

Fra la metà degli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta, in meno di vent’anni, oltre un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori adulti (ma poi anche casalinghe, disoccupati e inoccupati, emarginati) conseguirono il titolo dell’obbligo d’istruzione, previsto fin dalla riforma Gentile del 1923 a quattrodici anni, a conclusione del ciclo di scuola media inferiore. Migliaia di delegati sindacali di base, soprattutto fra gli anni Settanta e la metà del decennio successivo, parteciparono inoltre ai corsi di scuola secondaria superiore e ai seminari universitari, impratichendosi di questioni economiche e organizzative del lavoro e contribuendo a trasformare la cultura della prevenzione sanitaria, ambientale e occupazionale.

Una spinta così ampia e diffusa a essere risarciti da una deprivazione culturale secolare e a superare questa carenza aveva una ragione profonda: la scuola italiana, con la sua struttura e il suo modello funzionale sopravvissuti al fascismo nel primo periodo repubblicano, era congegnata in modo da escludere la gran parte delle figlie e dei figli dei ceti popolari e in particolare dei lavoratori manuali. Stiamo parlando, cioè, di una scuola di classe. Che non impediva formalmente a nessuno di proseguire gli studi fino ai più alti gradi; lo faceva però nella sostanza grazie al modo in cui era organizzata, dal punto di vista sia economico sia didattico, con tante tappe rappresentate da esami di accesso, intermedi e finali e con la precoce specializzazione per indirizzi. Una scuola che serviva a riprodurre le condizioni di partenza, orientando le scelte delle famiglie e selezionando i percorsi di studio degli studenti.

All’inizio degli anni Cinquanta, solo uno su tre dei ragazzi nell’età dell’obbligo entrava nella scuola media inferiore ereditata dal fascismo, in un Paese che presentava sempre un 13% di analfabeti. Due su tre quindi andavano a lavorare precocemente. Va ricordato che quella scuola dell’obbligo, dopo il ciclo unitario primario, nella media inferiore prevedeva due percorsi principali fra cui scegliere, uno di cultura generale che dava l’opportunità di proseguire nell’istruzione superiore e l’altro di avviamento al lavoro, senza la possibilità di proseguire la scolarizzazione dopo i quattordici anni.

Dopo la guerra e nella ricostruzione, in un contesto ancora caratterizzato da povertà e miseria e dallo stato di necessità, tanto valeva mandare i figli a lavorare senza aspettare i quattordici anni. Alla fine degli anni Cinquanta – con il crescente benessere e lo sviluppo urbano e industriale della “grande trasformazione” italiana – il tasso di scolarità sarebbe rapidamente cresciuto, arrivando a uno su due, per poi esplodere rapidamente dalla metà degli anni Sessanta, già dopo il primo ciclo della scuola media unica del 1962 che eliminava gli indirizzi differenziati. In poco più di un decennio avrebbe raggiunto l’universalità dell’obbligo: siamo alla metà degli anni Settanta. Tutto questo si sarebbe poi riverberato rapidamente sulla scuola secondaria superiore, soprattutto tecnica e professionale, e sulla liberalizzazione degli accessi universitari.

“Nel 1973, mezzo secolo fa, i lavoratori italiani ottennero per via contrattuale le cosiddette 150 ore per il diritto allo studio retribuito, cioè tempo di lavoro pagato dal datore di lavoro da dedicare alla formazione personale all’interno di un progetto collettivo di trasformazione sociale”.

Se questo processo aveva investito le giovani generazioni, i loro genitori però ne erano stati esclusi. Avevano goduto dell’alfabetizzazione primaria a partire dalla metà degli anni Trenta, almeno parzialmente, ma avevano scontato le storiche e consolidate differenze territoriali fra Sud e Centro-Nord e fra città e campagna, nonché quelle di genere. I due terzi dei ragazzi che avevano dieci anni all’inizio degli anni Cinquanta ed erano andati a lavorare senza completare l’obbligo, alla fine degli anni Sessanta, sarebbero stati dei giovani adulti trentenni con figli. Nel 1969, i quattro quinti degli operai industriali, i più istruiti fra i lavoratori manuali, non avevano conseguito il titolo dell’obbligo anche se per due terzi possedevano la licenza elementare. La situazione era ancor più disastrosa per i lavoratori agricoli e i disoccupati, fra cui il differenziale di genere pesava maggiormente. La stragrande maggioranza dei lavoratori manuali del dopoguerra, dunque, era entrata al lavoro da minorenne, con studi pressoché assenti o precocemente interrotti, nel momento in cui il Paese giungeva alla piena modernità di un crescente benessere. Era quindi un grande problema sociale, ancor più intollerabile nel momento in cui i loro figli potevano iniziare ad accedere davvero ad un’istruzione prolungata. Già le inchieste parlamentari degli anni Cinquanta sulla miseria e sulla disoccupazione ne avevano evidenziato la gravità, soprattutto nel momento in cui il Paese si trasformava e si modernizzava.

In una sintesi del 2017 sulla scuola italiana del Novecento, Monica Galfré ha suggestivamente intitolato il suo libro Tutti a scuola!, dividendolo in due parti, la prima A ciascuno la sua scuola (dall’inizio del secolo fino agli anni Sessanta), la seconda La scuola di tutti (dagli anni Sessanta in poi). Questa suddivisione ci vuole così ricordare quanto la cesura rappresentata dalla riforma della scuola media unica nel 1962 avesse cercato di democratizzare l’istituzione, a quasi tre lustri dalla costituzione del 1948. La riforma prevedeva finalmente un corso unico, dove tutti studiavano le stesse cose per completare l’obbligo d’istruzione, superando l’avviamento al lavoro che era senza sbocco scolastico.

La riforma si proponeva anche di dare sostanza a quel diritto allo studio introdotto dalla Carta costituzionale del 1948 in un’idea di scuola dell’obbligo unitaria per tutti. In questo modo la scuola media unica apriva a tutti i suoi diplomati l’accesso ai percorsi secondari superiori, facendo da detonatore per la scolarizzazione di massa. Il tutto stava dentro un’idea nuova dello Stato, portato dell’esperienza dei governi di centrosinistra e della programmazione delle politiche pubbliche di cui questa riforma fu una delle eredità durature. Come segnalato da Giuseppe Eduardo Polizzi in un testo sui profili costituzionali della spesa per l’istruzione, non si trattava più di finanziare un servizio, bensì di finanziare un diritto che, per quanto godibile singolarmente, poteva essere reso veramente accessibile a tutti solo socialmente. E l’organizzazione scolastica poteva giocare un ruolo in un senso o nell’altro.

Detto in altri termini, la costituzione repubblicana del 1948 aveva introdotto il diritto allo studio e l’uguaglianza di opportunità, innovando il sistema scolastico rispetto al periodo liberale e fascista. La nuova democrazia si sarebbe però dovuta incarnare nell’effettivo godimento del diritto e nel suo allargamento, mentre la mera garanzia dell’accesso formale si era rivelata non sufficiente. Peraltro, il libero accesso formale era già previsto in precedenza – salvo le leggi razziali del 1938 – senza però che l’ordinamento della scuola sancisse l’esistenza di un diritto fino al 1948. L’architettura del sistema scolastico fascista, ereditato dalla Repubblica, aveva così impedito che il diritto costituzionale si concretizzasse nel dopoguerra, grazie all’impressionante continuità amministrativa rispetto a un modello per certi versi ottocentesco: avere l’opportunità non voleva affatto dire che ci fossero le condizioni per coglierla. Formare negli anni Settanta con le 150 ore lavoratrici e lavoratori adulti, esclusi in età scolare dalla possibilità di istruirsi, in fondo significava affermare che questo diritto non si esauriva con il compimento dell’obbligo e che la crescita culturale e civile poteva e doveva proseguire lungo tutto l’arco della vita. Un qualcosa di molto diverso dal comprimere il diritto soltanto sull’obbligo, come in qualche modo aveva fatto anche la scuola repubblicana fino alla riforma del 1962, continuando a considerarsi un servizio differenziato e differenziale.

1. Dare le gambe alla costituzione

Le 150 ore, in questo senso, volevano dimostrare, attraverso l’esperienza, che solo rompendo gli schemi consolidati era possibile ottenere nel campo educativo, a trent’anni dalla nascita della Repubblica, quanto recitato dall’articolo 3 della Carta costituzionale, cioè il riconoscimento dell’uguaglianza formale e il perseguimento della pari dignità sociale. Negli anni Settanta, quel progetto costituente cominciava a camminare sulle sue gambe e sulle spalle dei movimenti sociali. Cercava di superare quel meccanismo di esclusione sociale che la scuola media unica aveva iniziato a corrodere per le giovanissime generazioni, pur con tutti i limiti evidenziati già allora (si pensi alla “lettera ad una professoressa” della Scuola di Barbiana o alle “vestali della classe media” come avevano scritto Marzio Barbagli e Marcello Dei) e solo in parte superati negli anni Settanta-Ottanta. Quel progetto camminava anche sulle gambe della partecipazione democratica alla vita della scuola: la rottura del 1968-1969, una nuova istituzionalità pensata come collegio, il decentramento del governo, tutto quello che diventò norma con i decreti delegati del 1974. Camminava pure e molto sulle gambe delle autonomie locali e dello sviluppo della programmazione del nuovo istituto regionale, dopo il 1970, in una convergenza a lungo virtuosa – per quanto sempre differenziata territorialmente – attraverso la crescita di politiche culturali e educative extra-scolastiche decentrate e la promozione di servizi di supporto alle effettive possibilità di scolarizzazione (edilizia scolastica, servizi all’infanzia, tempo pieno, mense, trasporti, buoni libro, specialisti psico-pedagogici, ecc.). Quanto ipotizzato sul piano costituzionale dall’articolo 3 e dal suo programmatico “rimuovere gli ostacoli” al pieno sviluppo della personalità individuale e alla piena partecipazione dei lavoratori veniva così a corrispondere in certa misura, su un piano formativo, alla possibilità di fare uscire dalle sperimentazioni l’educazione attiva del John Dewey di Scuola e società (1899) e Democrazia e educazione (1916), scoperto anche nell’Italia del dopoguerra. Si trattava di dare una realtà scolastica, cioè, all’idea che ci fosse una relazione fra l’affermazione di un ruolo sociale dello Stato e della sua azione anche alla periferia istituzionale. Questo voleva dire lo sviluppo di una pubblica istruzione aperta e la crescita democratica e civile: quella “scuola integrata” proposta da Giacomo Cives nel 1967 e perseguita da tanti amministratori locali e regionali negli anni Settanta-Ottanta, ottenuta nella scuola elementare e dell’infanzia, arenatasi nella scuola media.

Negli anni Settanta il Paese si trovava di fronte al tentativo, riuscito, di una democratizzazione sostanziale dell’istruzione e dell’accesso a essa e alle risorse culturali: un balzo in avanti rispetto alla mera garanzia di democrazia formale. Si congiungeva la potenza innovativa dell’articolo 3 al compromesso degli articoli 33 e 34 della Carta repubblicana del 1948. Un unico progetto di trasformazione della funzione dello Stato post-bellico nella prospettiva del welfare. Si trattava in fondo di costituzionalizzare gli apparati scolastici e i servizi educativi. Era un vasto e ambizioso programma, che trovò ostacoli e resistenze e scontò ingenuità e fughe in avanti, per poi aggrapparsi alla exit strategy delle innovazioni didattiche e delle sperimentazioni scolastiche degli Ottanta e Novanta, che proprio i cambiamenti avvenuti permettevano, senza che però ci fosse davvero l’opportunità di un mutamento strutturale definitivo in cui inquadrarle e sostenerle.

La scuola dell’Italia repubblicana e democratica non riuscì, di fatto, a trovare un progetto operativo condiviso dopo la rottura degli anni Sessanta e Settanta. Tanto è vero che molti dei nodi riformatori di quel periodo in realtà sono venuti al pettine alla fine del Novecento, con almeno venticinque anni di ritardo rispetto alla loro formulazione e spesso senza trovare soluzione o almeno stabilità fino ad oggi: l’autonomia scolastica, la scuola di base unitaria anche in senso verticale, la durata e la composizione dei cicli, l’elevamento dell’obbligo d’istruzione e l’introduzione dell’obbligo formativo, la ridefinizione del rapporto fra istruzione di cultura generale e specialistica professionalizzante, l’adeguamento del sistema universitario alla sua massificazione, la formazione degli insegnanti e la nuova professionalità docente, ecc. Tutti i primi decenni del nuovo secolo sono stati un susseguirsi di frenesia riformatrice, spesso inefficace, segno di un’incapacità a trovare un punto di equilibrio.

Del resto, benché i temi fossero sempre i medesimi perché ancora spesso irrisolti, nel passaggio di secolo assumevano un significato diverso. Il clima politico e culturale era cambiato, l’ipoteca neoliberista e il paradigma mercatista (appena attenuato dalla transizione nella formazione dal capitale umano alle risorse umane) permeavano sempre più in profondità e trasversalmente le culture politiche e le strategie di governo. La sussidiarietà, diventata l’orizzonte delle politiche comunitarie europee attente al contenimento della spesa, veniva intesa più come dismissione che come complementarità fra intervento pubblico e sfera privata. Sarebbe stata sempre più la stella polare anche nelle strategie di governo dell’istruzione, non a caso non più pubblica nemmeno nella denominazione ministeriale, ponendo le premesse di una potenziale destrutturazione del sistema attraverso l’autonomia differenziata e l’offerta privata sovvenzionata: distrutta l’unitarietà del pubblico, promossa la competizione del privato. Le gambe del progetto costituente si venivano così sempre più disarticolando. Ancora una volta, però, non attraverso un esplicito progetto politico ma attraverso il grimaldello amministrativo e finanziario.

2. La scuola come arena di un conflitto sulle risorse culturali

È possibile abbordare la questione del rapporto fra democrazia, educazione e istruzione da tanti punti di vista e in una certa misura questo è un tema presente nel discorso pubblico a partire dall’Ottocento, in maniera contraddittoria, fin dai tempi della Rivoluzione francese. Le prime costituzioni repubblicane rivoluzionarie fecero dell’educazione come istruzione e alfabetizzazione una funzione dello Stato moderno, che si andava trasformando in nazionale (accanto alle altre prerogative emerse in età moderna, come la fiscalità, la giustizia, la difesa, l’ordine pubblico). L’obbligo d’istruzione che si diffonde in Europa gradualmente dalla seconda metà dell’Ottocento è così prioritariamente un obiettivo nell’interesse dello Stato per ragioni legate all’economia, all’amministrazione (di fronte alla sua espansione), al controllo ma anche allo sviluppo sociale, e certo anche alla civilizzazione, allo sviluppo della cittadinanza di un popolo sovrano, variamente inteso, nelle società più liberali. Non a caso tale obbligo – imposto dalle famiglie – non si accompagna automaticamente all’affermazione e alla legittimazione di un corrispondente diritto allo studio e alla formazione del minore, come mostrava chiaramente il dibattito italiano dopo l’unificazione e la sua introduzione con la legge Casati del 1859. Per il diritto, rispetto all’obbligo, bisognerà attendere l’affermazione della politica di massa, sarà cioè un processo ancora più lento e, di fatto, conclusosi come acquisizione solo nel secondo dopoguerra, a livello sia nazionale che internazionale.

Nel senso comune, piano piano, grazie anche alle trasformazioni della mentalità e dei comportamenti, l’obbligo d’istruzione (il fine) si è sovrapposto nel corso del Novecento all’obbligo scolastico (il mezzo). Il fatto che l’obbligo d’istruzione sia rimasto tale nel nostro ordinamento, anche nel periodo repubblicano, tuttavia, è significativo proprio perché avviene nel momento in cui la formazione si afferma costituzionalmente come un diritto sociale. E d’altro canto, solo con l’innovazione scolastica del secondo dopoguerra questo obbligo – della famiglia – è stato effettivamente affrontato attraverso la scuola proprio perché, mutando le condizioni sociali ed economiche, è stato percepito concretamente anche nella corrispondente sua nuova pienezza di diritto riconosciuto al singolo, sia nell’età deputata alla formazione di base sia lungo tutta la vita. Qui assume di senso, tra l’altro, quel “per almeno otto anni” dell’articolo 34 della Costituzione a proposito dell’istruzione inferiore obbligatoria e gratuita. Adempiere all’obbligo d’istruzione vuol dire non tanto arrivare al limite d’età quanto ottenere il grado di preparazione corrispondente al ciclo dell’istruzione di base in quanto diritto individuale. Quanti di quei corsisti delle 150 ore prima richiamati, uomini e meno frequentemente donne, erano usciti dalla scuola media – se vi erano entrati – a quattordici anni pur adempiendo all’obbligo senza ottenere il titolo di studio e non godendo quindi neppure al minimo del diritto?

La democrazia è “fare la guerra con altri mezzi”, come ha sostenuto in un bel saggio recente il politologo Alfio Mastropaolo, segnalando la complessa, spesso tragica, sempre da rinnovare, transizione a una moderna gestione pluralistica, benché concorrenziale e conflittuale, del potere e del dominio espresso dallo Stato moderno. Questo si vede bene attorno al controllo dell’educazione nel momento in cui – da funzione privata esercitata a livello sociale – diventa una funzione pubblica e si istituzionalizza durante gli ultimi due secoli. È stata emblematica la discussione fra le opposte proposte di Aldo Moro e Concetto Marchesi all’Assemblea costituente sulla questione dell’educazione, in cui l’uno parificava azione sociale delle famiglie e ruolo dello Stato e l’altro enfatizzava la centralità dello Stato. Se, come affermò Massimo Severo Giannini già alla fine della guerra, le grandi convulsioni sociali della prima metà del Novecento corrispondevano al passaggio da uno “Stato monoclasse” a uno “Stato pluriclasse”, questo voleva anche dire che il conflitto sociale veniva incorporato nella capacità autoregolativa dello Stato democratico. La scuola ne è stato sempre un buon esempio: nella prima parte del secolo scorso ha tenuto fuori da sé il conflitto sociale attorno all’accesso selezionato, alla distribuzione e al controllo limitati delle risorse culturali; nel secondo dopoguerra l’ha internalizzato mentre cercava di regolarlo; infine, nel passaggio di millennio, l’ha sterilizzato di fatto de-socializzandolo.

“Migliaia di delegati sindacali di base, soprattutto fra gli anni Settanta e la metà del decennio successivo, parteciparono ai corsi di scuola secondaria superiore e ai seminari universitari, impratichendosi di questioni economiche e organizzative del lavoro”.

Per certi versi assistiamo oggi a un paradosso inverso a quello ipotizzato da Ivan Illich mezzo secolo fa: non si de-scolarizza la società, si de-socializza la scuola, ridotta a bisogno individuale nel mercato della formazione. L’educazione tende a perdere così la sua dimensione essenzialmente politica di diritto, trasformativa, per diventare mero interesse soggettivo in una logica performativa e competitiva. Il Novecento, però, ci ha tragicamente insegnato che mercato e democrazia non necessariamente vanno d’accordo. Come ha mostrato Stephen Brint nel suo Schools and Societies del 1998, il conflitto non si riscontra solo nell’accesso differenziato alla trasmissione dei saperi, la funzione sociale ufficiale di tutti i sistemi scolastici. Attraversa le altre funzioni che essi vengono a svolgere con la loro azione dall’Ottocento in poi, la socializzazione e l’offerta delle opportunità che l’istruzione e l’acculturamento aprono agli individui. Sono gli stessi sistemi scolastici oggi l’arena di questo conflitto. Come si seleziona l’offerta delle opportunità e il loro accesso attiene al governo della mobilità culturale e sociale e su questo, di nuovo, mi pare si stia giocando la democrazia sostanziale in questa alba del nuovo millennio.

Questo estratto è uno dei capitoli che compongono L’alfabeto della scuola democratica curato da Christian Raimo e da poco uscito per Laterza. Si ringrazia l’editore per la concessione.