La fine insensata di Satnam Singh insinua un dubbio: ci stiamo abituando alle morti sul lavoro? Perché questo non accada, dobbiamo utilizzare espressioni più efficaci per denunciare la violenza di classe e lo sfruttamento dei braccianti, come “operaicidio” e “razzializzazione".

L’avreste mai detto che andare in giro con una cazzuola in mano è più pericoloso che andare in giro con una pistola nella fondina? Io, che sono cresciuto guardando l’ispettore Callaghan e i poliziotteschi di Umberto Lenzi, no. Eppure, secondo il Viminale, in Italia “le vittime del dovere” – carabinieri, poliziotti, finanzieri – sono circa 36 all’anno, mentre muoiono sul lavoro 3 o 4 operai al giorno. Bastano dieci giorni di lavoro operaio per arrivare ad avere tanti morti quante nelle forze dell’ordine in dodici mesi. Pertanto, fare il saldatore è più pericoloso che fare il poliziotto. Non di una volta, non di dieci volte, ma di trenta volte. I braccianti che lavorano nelle vigne e i muratori che ristrutturano le nostre case mettono a repentaglio continuamente la propria esistenza. 10, 20, 30 volte di più di qualsiasi altra categoria.

Forse è per questo che mi ritrovo a scrivere questo articolo da anni, e che ogni volta devo modificarlo in corsa: aggiungere qualcosa, o cambiare lo scenario della morte, l’età, il nome della vittima; il luogo di nascita di chi muore ammazzato dal profitto. Stavolta, per esempio, avrei dovuto scrivere solo di Satnam Singh, il bracciante originario del Punjab indiano a cui il sistema del caporalato ha strappato un braccio, ossia ciò che al capitale serviva di più, ciò che lo qualificava come forza lavoro. Tolto il braccio, il corpo del bracciante era inutile al padrone, nell’economia della piantagione che sta diventando il capitalismo dei nostri giorni. Ma, da che ho iniziato a scrivere di Satnam Singh, ho scoperto di dover parlare anche di Pierpaolo Bodini, il ragazzo di diciotto anni morto su un trattore il 20 giugno. E dell’operaio di trentaquattro anni morto schiacciato il 21 giugno in una fabbrica di laminati in vetroresina. O di quei due che moriranno nel giro di qualche ora, nel tempo che mi sarà necessario per completare le tredicimila battute di questo articolo. Perché funziona così: mentre scrivo contro le morti sul lavoro sono morti tre lavoratori, rendendo inutile, inefficace e tardivo il mio, di lavoro. Il lavoro di chi rincorre la realtà senza poterla davvero trasformare.

“L’avreste mai detto che andare in giro con una cazzuola in mano è più pericoloso che andare in giro con una pistola nella fondina? Io, che sono cresciuto guardando l’ispettore Callaghan e i poliziotteschi di Umberto Lenzi, no”.

E non sono incidenti. Gli incidenti sono episodici e inaspettati. Questo fenomeno, invece, è strutturale, perché riguarda epiloghi prevedibili, previsti e necessari alla macchina della produzione. Quei morti sono morti da tempo, mancano solo i nomi, ma le cifre sono già nei fogli di lavoro: chi all’inizio dell’anno commerciale apre i registri della contabilità del prodotto interno lordo di questo paese ha già messo a bilancio le vittime a cui oggi proviamo a dare un nome. Morti in colonna, come voci da rendicontare. Bisogna solo capire a quale campanello suonare, se passare o meno dal pronto soccorso e su quale soglia, come si fa con la spazzatura, scaricare il cadavere del lavoratore, e in quanti pezzi. Eccolo, il dietro le quinte dell’agroalimentare che si racconta col cuore in mano in pubblicità piene di attori con occhi belli che seminano ortaggi baciati dal sole. Per occultare sangue e sudore, caporali e violenza.

1. Operaicidio

Un passo è stato fatto: di queste morti operaie, fino a qualche anno fa non si parlava, ora sì. Ma le parole da sole non servono a nulla. Le parole si perdono nel rumore generato da altre parole e la loro forza si spegne, soffocata. Per questo bisogna trovarne di nuove e più efficaci a denunciare. Una può essere “Operaicidio”. Perché questo che abbiamo di fronte è un genocidio di operai, volto in maniera strutturale all’estrazione di profitto e al risparmio sui costi della sicurezza, tramite l’incremento dei ritmi di lavoro, a tutto vantaggio della parte datoriale. Credo sia una parola più precisa nella sua estensione semantica dell’espressione “morti bianche”.

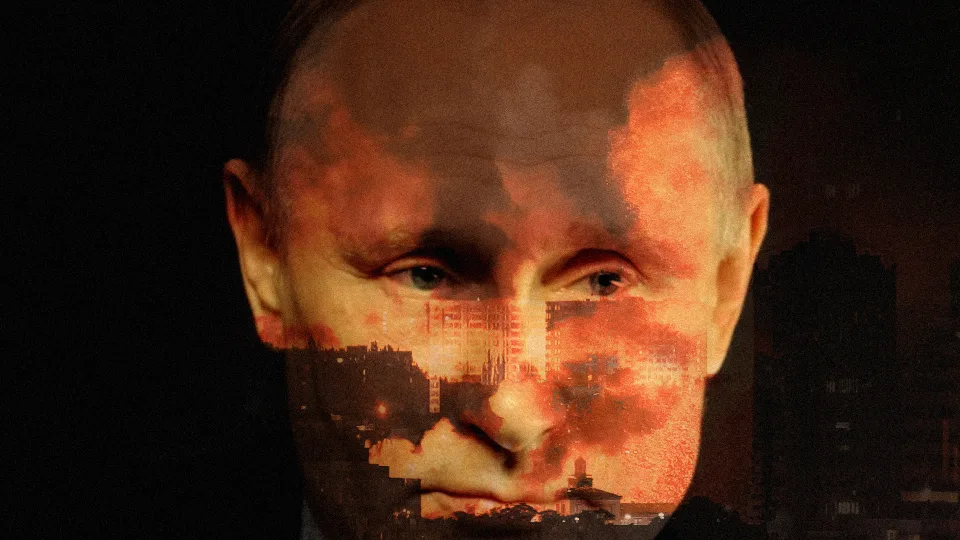

So bene che un nuovo lemma non basta a risolvere un problema sociale, ma l’inflazione di parole che non vanno alla radice del problema normalizza il problema. Lo vediamo con la guerra: parlarne di continuo e in maniera non sempre profonda serve a normalizzarla. Un meccanismo che ha funzionato nel trattamento giornalistico dei conflitti in Ucraina e in Palestina, e che adesso rischia di produrre un effetto simile nel racconto sulle morti sul lavoro. Perché anche le morti sul lavoro sono l’esempio di una guerra in atto, una guerra che si chiama lotta di classe fatta dall’alto verso il basso. Una guerra che tutti dicono non esistere, ma che intanto uccide ogni giorno.

2. Violenza di classe

Per questo, per segnalarne l’esistenza, servono espressioni nuove. E dopo aver usato “operaicidio”, vorrei introdurne un’altra: “violenza di classe”. Perché queste morti sono morti di classe. Sono morti di classe operaia, di solito poco attraenti anche per i movimenti sociali, perché riguardano i tanto detestati “vecchi maschi bianchi”. O persone anziane, che dovrebbero già essere in pensione e che muoiono in cantieri edili per stanchezza e riflessi lenti (e anche per catene di subappalti impazzite, come è successo nel cantiere Esselunga di Firenze il 16 febbraio del 2024). O ancora gli stranieri, verso cui molti italiani provano empatia solo quando muoiono. Da vivi sono guardati con sospetto. Devono morire per guadagnarsi i diritti e le lacrime, la nostra pietas tardiva e il visto di soggiorno per i loro familiari. Ecco: è per loro, per le vittime di questa violenza di classe, che dobbiamo trovare parole migliori. Per le vittime di una guerra che è una lotta di classe condotta in maniera univoca e spietata, letteralmente senza pietas, come dimostra la morte del bracciante Singh.

“Un passo è stato fatto: di queste morti operaie, fino a qualche anno fa non si parlava, ora sì. Ma le parole da sole non servono a nulla”.

E visto che siamo in guerra, bisogna parlare anche di paura. Perché i lavoratori hanno molta paura. Hanno paura di farsi male, di non tornare la sera dai propri cari, di perdere il lavoro. Hanno paura di non pagare il mutuo, oppure di perdere la casa, o di perdere il visto di soggiorno. I lavoratori sono ricattati da queste paure e lavorano fino alla morte. I padroni, invece, sono impermeabili a rischi del genere, quindi più forti. Anche se hanno altre paure, che alle persone normali possono sembrare insensate. O paranoie classiste. Noi l’abbiamo visto bene organizzando il Festival di letteratura working class assieme agli operai della ex Gkn di Campi Bisenzio – un picchetto sindacale che è diventato un festival letterario che poi si è trasformato in un corteo che dopo ha preso le forme di un reading operaio. Abbiamo visto la paura del padrone di fronte a operai che parlano di libri. Che raccontano il padrone con le proprie parole. Che rispondono alla violenza di classe con la lotta di classe. Che escono dallo schema di gioco che il padrone ha provato a imporre. Così, durante l’organizzazione del festival ci siamo ritrovati con i droni sopra la testa e dei brutti ceffi a ronzarci attorno. Fino al colpo di scena: a poche ore dall’inizio, qualcuno si è introdotto di nascosto nella fabbrica che doveva ospitarci e ne ha manomesso l’impianto elettrico per provare a sabotare tutto. Cos’è questa? Violenza di classe.

Ma perché fanno tanta paura, questi operai che parlano di vittime del lavoro attraverso i libri – non i manuali di sicurezza aziendali, ma i romanzi di Annie Ernaux e Joseph Ponthus – e con parole loro, magari portando quelle parole su un palco e trasformandole in arte?

3. Razzializzazione

Un altro termine interessante è “razzializzazione”, con cui si cerca di dividere gli operai italiani e quelli stranieri. Accanto alla Gkn c’è Mondo Convenienza. I facchini di quell’azienda sono quasi tutti pakistani e in italiano sanno dire poche parole, tra cui “sciopero”. E lo dicono benissimo: hanno fatto una vertenza dura per migliorare i propri contratti e con gli operai Gkn siamo andati a portare solidarietà. Ci siamo trovati blindati dalla celere, col caldo dell’estate scorsa, senza la possibilità di bere, e abbiamo capito cosa significhi lavorare e protestare da proletario straniero: alle nostre manifestazioni per la Gkn, con operai bianchi, almeno la Protezione civile ci tirava le bottiglie d’acqua; fra i pakistani, invece, no. È un modo come un altro per farti sentire il privilegio di essere bianco, e serve a dividere. Ma non è bastato: non ci hanno divisi e gli operai razzializzati hanno vinto la loro vertenza. Invece gli operai di Gkn sono ormai costretti allo sciopero della fame e ai droni che li spiano dall’alto. La violenza di classe, nell’economia delle piantagioni del 2024.

4. Esproprio

Io ho quasi finito il mio articolo, pieno di domande e privo di certezze, perché le mie certezze muoiono ogni volta che muore un operaio. Forse però un’ultima parola, che a tanti sembrerà paradossale ma che a me pare giusta, vorrei usarla. Questa: “esproprio”. Perché indica l’unico modo per interrompere l’operaicidio. Non bisogna premiare i “padroni buoni”, bisogna stroncare i padroni criminali e assassini. La pratica di premiare i reparti privi di infortuni è attiva da tempo e ha solo prodotto una diminuzione delle denunce. Espropriare le aziende operaicide per ricollocarle, anche solo a titolo di affitto temporaneo, a cooperative di lavoratori sfruttati: sarebbe la misura più importante, assieme al riconoscimento dei diritti di cittadinanza a tutti i lavoratori stranieri costretti alla clandestinità. Il nostro codice purtroppo mette la proprietà prima delle persone, ma è arrivato il momento di fare un passo avanti.

“Accanto alla Gkn c’è Mondo Convenienza. I facchini di quell’azienda sono quasi tutti pakistani e in italiano sanno dire poche parole, tra cui ‘sciopero’. E lo dicono benissimo”.

A volte penso davvero che basterebbe usare espressioni come “operaicidio” e “violenza di classe” per puntare il dito sulle vittime e sui carnefici; e che scioperi e vertenze possano unire gli operai razzializzati e quelli nati in Italia; e che si possa introdurre l’esproprio per le aziende che uccidono ed estendere la cittadinanza italiana a tutti i lavoratori vulnerabili e ricattati dalla clandestinità. Poi il realismo triste mi spinge a pensare che domani, mentre leggerete queste righe, moriranno altri tre operai. Uno in una fabbrica, uno in un campo, uno in un cantiere edile. E gli operai che moriranno domani sono quelli di cui fino a qualche tempo fa, forse solo fino a ieri, bisognava negare l’esistenza, dicendo che la classe operaia non esisteva più. Perché negare l’esistenza di un gruppo sociale è il primo passo per poterlo sfruttare meglio, per renderlo debole, marginale, vulnerabile. Per smembrarlo. Per farlo a pezzi e farlo sanguinare. Come è successo, letteralmente, a Satnam Singh. Per questo tutti e tutte, assieme, dobbiamo trovare nuove parole. Le parole per ricomporre quel corpo. Quel corpo di classe. Quel corpo attraverso il quale è passata la violenza di classe e la prepotenza del padrone.