Da sempre il controllo formale nella scrittura ha coinciso invece con il piacere per l’abbandono al linguaggio. E la letteratura non sarebbe la stessa senza filastrocche di Lewis Carroll, i giochi di Joyce, le parole inventate o rimodellate da tantissimi grandi autori.

Era uno di quei momenti soavi, imbambolati, in cui l’occhio se ne va a ramengo per la sua coda, svirgolando nell’aria, e l’orecchio idem: sentendo e mirando all’intorno durante il cammino ozioso per strada, mi pareva che ogni frase scritta e suono mi giungesse storto. Precipizi della percezione: percipizi. Un cartello al di sopra di una pila di cassette ubertose di poponi mi diceva Furteria, un altro segno Sali e t’abbacchi, un altro appeso in alto Mascella ria; la stazione Quattro Venti col suo rassicurante, condominiale mattone rosso mi proponeva Quattro ventri bovini, o quattro eventi, chissà quando, vagolando… una voce: “quando vieni”? “Ottobre o nonembre”?

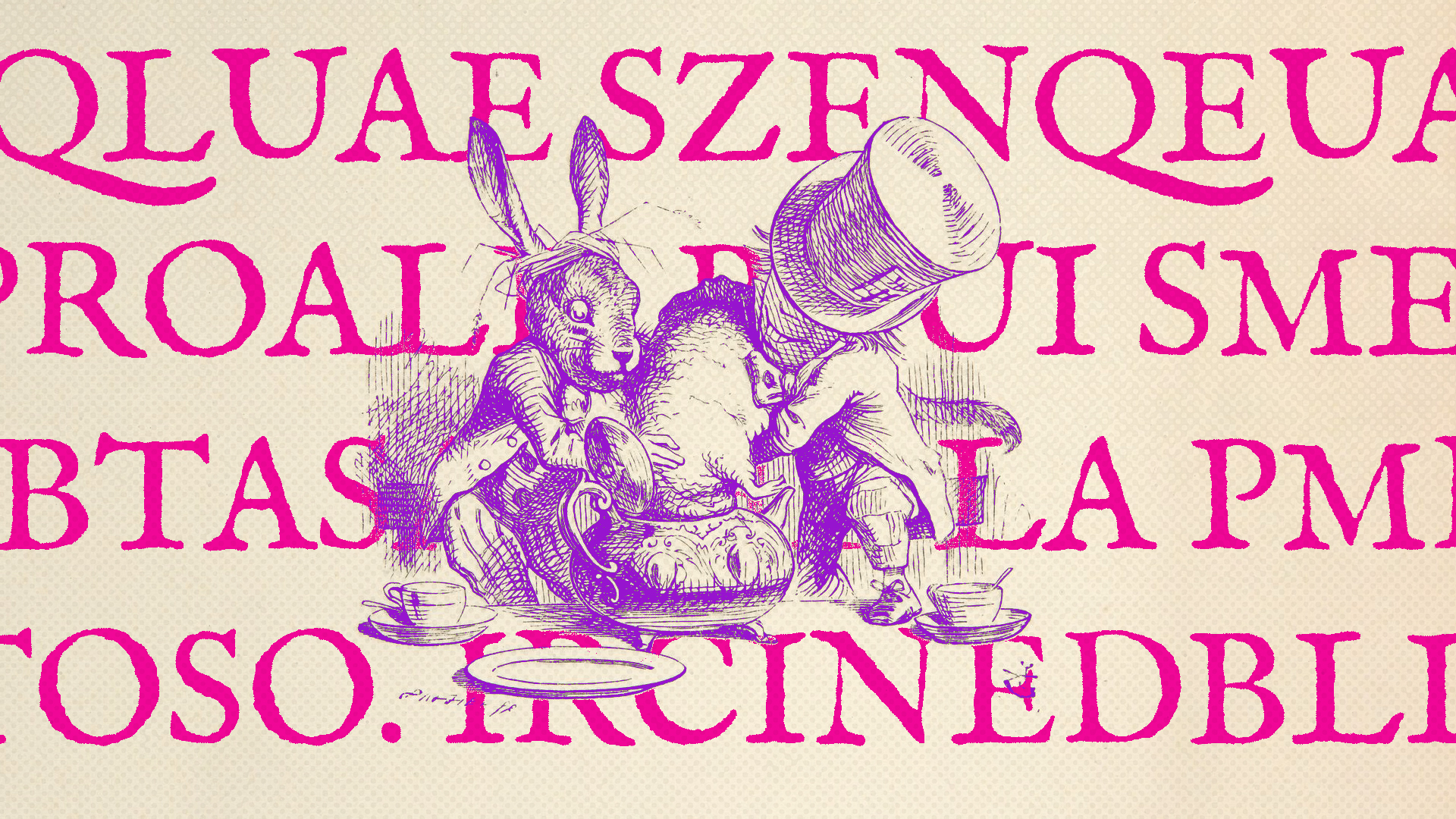

Credo che chiunque fra noi, in istanti distratti o privilegiati, o semplicemente lasciati essere, abbia provato questi momenti interstiziali della percezione, gli incanti in cui il solito treno-pensiero del senso comune scarta via dai binari dell’ordine e dilaga tanto da prenderti la mano, quindi si affaccia ai bordi della coscienza la spettrale, irridente subrealtà di un disordine delle parole. Che si spensierano, seguono gli zigzag dell’occasione-lampo, si mettono a saltar via dalle sedie e dai banchi, dalle caselle ben squadrate in cui le confinano abitudine e sociolinguistica… Un’anarchia prima inquietante, irreale, poi capace di spingere al riso ribaltando ogni fondamento di senso comune. Epifania da selfie alla stazione: hai mai pensato che la formula Ai treni, sì, proprio quella sul cartello delle indicazioni, letta al contrario può produrre Inertia? Il treno dei tuoi pensieri all’incontrario va. O ancora: momenti in cui le lettere in subbuglio “fanno ammuina”: ad esempio, nno ipmrota ni qluae szenqeua snoo strtcie le letrete nlele proale, poui smerpe cpmoerdrnele, btasa che la pmria e l’umlita sniao al lroo ptoso. Ircinedblie, vreo?

Mi faceva sorridere, anni fa, che l’algoritmo di Twitter, quando ancora era Twitter, penalizzasse nettamente i tweet contenenti parole inventate, limitandone la circolazione e quindi il propagarsi tramite retweet. Andando a colpire e mandando in pezzi proprio il mio minimo core business, guarda un po’, fra “#rocambolario” e Finnegans Wake. Frustrando ogni sia pur umile ambizione al rimpallo di sponda nelle cerchie degli spiriti beffardi e dei cotanti senni. Là si è corroborata una vocazione clandestina (“non ci siamo, non ci sei, non sei un tweet, non sei un gadget”, mi diceva l’amico Enricardo Caterri Munoni): la spinta ferina a dissocialarmi, a piantarla col ping pong tuittèro e a tornarmene neghittoso e immobile nel mio romitaggio di carta.

Il mondo, il vasto mondo che tanto ci fa infuriare, è dunque un libro che a volte leggiamo come viene viene, secondo linee oblique, impredicibili. Dietro ogni testo c’è un pretesto, dietro ogni atto verbale uno scatto di metamorfosi, nulla è muto ma tutto muta. Ci sembra la sola via d’uscita dalla stretta di frasi fatte e banalità predicate ovunque, dalla narcolessia del cliché. Ci aggiriamo “a orocchi aperti”, con desideri intensi e distrazioni volute in una nube di parole in agitazione, brulicanti, un volatile gas di sillabe in fuga (ah, pare che l’inventore della parola gaz l’abbia coniata ispirandosi al greco chaos). Si parla spesso di quel che il poeta fa o dà al linguaggio, bisognerebbe invece considerare prima di tutto quel che il linguaggio fa al poeta, scuotendolo e sbatacchiandolo di qua e di là come un gatto gioca quando azzampa un pupazzo di pezza. Non come noi parliamo la lingua, quindi, ma come la lingua ci parla attraverso, ci perfora, ci buca .

A ben vedere, lasciar fare alla lingua è un ottimo modo di mettere l’io alle corde. Abbandonarsi, abbandonare sé e donarsi ai se possibili, scivolare dalla presa del potere, farsitrascinare da parole esitanti che ancora non sappiamo, rinunciare al solito asinìo o ronzio iterato del sovrassòlito io che dondola la testa compiaciuto o la allunga tacchinesco verso i cieli tutto tronfio . Basta con il chiacchierio dell’io che tira la carretta dell’identità singola. Si torna bambini a mettere le mani sul linguaggio: come una volta, ebbri di malapropismi (ricordate “gli occhiali da miope e gli occhiali da preside” di Totò?), chiedevamo in che punto dell’atlante era La Rabbia Esaurita, o temevamo le Curve a Vomito dei tornanti montani, così adesso sull’onda di un inciampo percettivo possiamo ricominciare a giocare senza autorizzazione alcuna con i mattoncini del mondo verbale:

– Ci son dei giorni smègi e lombidiosi…

– …a scola a ffabbricà lacunoscenza…

– Il gulco gianigeva le brale.

I tre esempi sono dovuti a Fosco Maraini, a Mauro Marè e ad Andrea Moro. Rappresentano tre diversi modi di vivere lo sbandamento linguistico procurato e insieme il piacere feroce che ne promana. Nei primi due, tratti da poesie, è riconoscibile una parola dalla doppia faccia, bifronte o sfocata: smegi (in un verso della Gnòsi delle Fànfole) potrebbe provenire da un’unione fra smessi e mogi, mentre lacunoscenza (del poeta romanesco Marè) è una geniale congiunzione di lacuna e la conoscenza, che scatena scintille, nella sorprendente esplosione di un terzo senso capace di far joycianamente coincidere sensi contrari. L’ultima frase, che il linguista e neuroscienziato Moro utilizza per mettere a nudo la sintassi, ci mostra appunto una impalcatura sintattica del tutto chiara, ma parole sfuggenti, corpi lessicali che non riusciamo a legare a nessun referente preciso. Che cosa sarà mai il gulco? Un animale, un imprendibile ircocervo, come forse il celebre lonfo di Maraini? E come, con quali fantozziane gesticolazioni goffe e sudaticce potremmo mai figurarcelo o descriverlo ad altri?

“Era uno di quei momenti soavi, imbambolati, in cui l’occhio se ne va a ramengo per la sua coda, svirgolando nell’aria, e l’orecchio idem: sentendo e mirando all’intorno durante il cammino ozioso per strada, mi pareva che ogni frase scritta e suono mi giungesse storto”.

Quel che ribolle sotto queste parole “sparolate” è un italiano fantasma, un italieno, tutto musica, esitazione e scintille, tutto istinto e prosecuzione di azzardi imprevisti, in un felice incolpevole “errorismo”. Altra e più articolata tentazione è quella delle “parole-melagrana” del poeta pittore Toti Scialoja, saggio giocoliere allegro in epigrammi e filastrocche di profonda levità, soprattutto nei versi che dedicava agli animali, “a senso perso”:

Chiotta chiotta / fuori Chioggia / quando annotta / nella pioggia / va la chioccia / perché è assai ghiotta / di qualche chiocciola.

Batte la fiacca, a Cuma, una lumaca; / consuma la giornata sull’amàca.

Scialoja segue l’inconscio erratico della superficie, rivoltando la “parola data” come un guanto, aprendola ed estraendone grani di nuove parole, o vicine o lontanissime, sventagliandole per propagginazione e (de)generazione sonora: chioccia-chiotta-Chioggia-ghiotta-chiocciola. Non c’è alcuna trama preesistente, già pensata: sono le parole stesse a produrla, con la loro metamorfosi e ibridazione. O persino con sostituzioni e anagrammi (lumaca-l’amaca-Cuma). È il suono a generare il senso. Non è la storia a trovare le parole, ma sono le parole a fare la propria imprevedibile storia.

Accoppiamenti eretici, piacere di depistare la direzione indotta, lo svago puerile di delinquere (anzi delinguere) e non inchiodarsi a un senso comune: ne sapeva qualcosa James Joyce, che in Ulysses dà voce a moltissimi oggetti (anche agli anelli d’ottone del letto di Molly Bloom, che fanno jigjjag) e in Finnegans Wake parte dal modo di dire “lavare in piazza i panni sporchi altrui” per realizzarlo in maniera concreta: Humphrey Chimpden Earwicker, protagonista di questo “librosogno” in cui ogni parola è un enigma, è un padre ubriacone che si è macchiato di una colpa misteriosa di notte, fra gli alberi di Phoenix Park a Dublino. Sua moglie Anna Livia Plurabelle (che incarna il principio equoreo femminile, la forza vivificante del cosmo) lo difende. Joyce inscena allora il chiacchiericcio delle lavandaie sulla riva del fiume Liffey, intente a commentare spietate l’oscuro fallo del marito. L’invito a dire tutto, senza freni, è qui “Tuck up your sleeves and loosen your talktapes!”, tradotto in italiano dallo stesso Joyce, con Nino Frank, nel 1940: “Rimboccamaniche e scioglilinguagnolo!”. Uno scioglilingua che scioglie lo scilinguangolo in polimorfi rigagnoli linguaioli. Altrove, quando nel libro IV un ostinato san Patrizio affronta il Grande Druido in una sorta di “quadro del mostro” da videogame, appare uno strano richiamo: “Shamwork! Be in our scheining!”. ‘Shamrock’ è in Irlanda il trifoglio, emblema imprescindibile, ma ‘sham’ è un imbroglione, ‘work’ è la sua opera (Work in progress era il titolo provvisorio del Finnegans Wake mentre Joyce vi lavorava), e un’opera un po’ ingannevole fu quella di Patrizio che per spiegare l’oscuro concetto della Trinità agli irlandesi usava il trifoglio. Ecco dunque che possiamo tradurre Shamwork con trearte (un gioco delle tre carte, e delle tre “foglie”), ma ancora meglio con truffoglio, o in più trimbroglio, trinitrucco, trinitarocco… Qual è la traduzione corretta? Esiste la traduzione giusta? No, non esiste. Esiste la scelta che nel momento casuale del tradurre genera più sensi intrecciati, più energia e sorpresa, più riso (eh sì, Joyce è uno scrittore strepitosamente comico).

Finnegans Wake è davvero la traduzione infinita, e infinibile, perché chiede anche al lettore di essere un po’ traduttore, facendosi complice “verbivoro” o secondo artefice del suo parolificio. Non altro ci si può aspettare da questo “book of the dark”, un “nonday diary” (‘diario del nulledì0) che dalle strettoie di un “anglas landadge” (‘la langla paterra‘) salpa verso una ultralingua plurale, onirica, chaosmica: per approdare a nuove forme metamorfiche, inaudite epifonie.

Fin qui abbiamo visto coniazioni nuove inventate a partire dalle macerie di parole usate, come le parole-valigia di carrolliana memoria. Parole tutto sommato carezzevoli (si pensi al caso di Toti Scialoja), forse anche invitanti. La storia della relazione fra gli scrittori e le parole inventate pullula però di creature bizzarre, di spigolosi verbanimali. E qui, cari lettori, ci dobbiamo spaventare. Joyce in Finnegans Wake (Libro III, c. 1) per inscenare la pantomima del Tempo contro lo Spazio riscrive da par suo la favola della Cicala e della Formica di La Fontaine, che diventano The Ondt and the Gracehoper: io ed Enrico Terrinoni l’abbiamo tradotta La Fermica e la Cigrala. Ondt è l’anagramma di Don’t, ingiunzione di divieto che si può riflettere nell’italiano “Fermo”, a inibire ogni mossa di cambiamento ed evoluzione, ogni gioia, mentre la Gracehoper è una cavalletta (grasshopper) che spera nella Grazia (‘grace‘). Se la Fermica è sempre accorta, timorata, attenta all’ordine e al proprio spazio, invece la Cigrala gliele canta chiare, svagata e felice, si disperde, si dedica alle sue canzoni, butta il tempo a caso e alla fine lo “batte” (nel duplice senso di ritmarlo e di vincerlo). E così conclude il suo stralunato discorso alla Fermica, cantando in versi:

Il tuo geno es mondiale, sublimi le spazie e i tuoi atti;

Ma per Saltamartino, mi spieghi perché il tempo non batti?

Il precursore moderno di questa tendenza sbilenca nel trattare le parole come creature vive è sempre naturalmente Lewis Carroll, con la sua Lepre Marzolina di Alice nel Paese delle Meraviglie (“pazzo come una lepre a marzo” è un modo di dire nel mondo anglofono) e il suo uovo Humpty Dumpty seduto sul muro in Attraverso lo specchio: un altro esempio di filastrocca tradotta in immagine (“Humpty Dumpty sat on a wall, / Humpty Dumpty had a great fall”): quando questo essere inafferrabile (tradotto in italiano come Tombolo Dondolo o Bindolo Rondolo) afferma che ha il potere di attribuire a qualunque parola il senso che desidera e l’importante è chi comanda, chi è il padrone, sta rivendicando l’energia irresistibile del linguaggio che rovescia tutto: dio-oggetto-animale, significante assoluto, suono che non si mette sulle tracce di un senso previsto ma lo crea. È perciò eloquente il fatto che Joyce lo inserisca, in pieno Novecento, nella prima pagina di Finnegans Wake. Lungi dall’ammantarsi di un nebuloso mistero riguardo alle sue invenzioni, Lewis Carroll soccorre i lettori nella comprensione: fornendo glossari e delucidazioni relativi alle parole-valigia della sua poesia Jabberwocky, mirabile mostro verbale a sua volta tradotto in italiano, ad esempio, con Ciarlestrone da Masolino d’Amico, e con Ciciarampa da Milli Graffi. Ma quella alter-realtà che è il nonsense resta comunque un codice sempre aperto.

Come descrivere poi il porrovio che fa capolino in Cancroregina di Tommaso Landolfi e ne suggella il giro a vuoto nella fantasia di una fuga dal mondo in astronave? In questo libro sconcertante del 1949, la macchina spaziale su cui il protagonista si imbarca con un compagno sconosciuto tramuta un vertiginoso volo cosmico in un’orbita perenne attorno alla Terra, imprigionando alla fine dentro di sé i suoi due ospiti. Apparizioni improvvise nascono nella mente:

Il porrovio! Che bestia è il porrovio? Mi duole dirvi che io stesso non lo so, e la medesima cosa mi capita con la beca. Lui ha un’aria tra il tapiro e il porco o il babirussa, è quasi senza collo. […] Da molto tempo la mia vita è ossessionata dalla ricerca o dalla sistemazione di parole. Il porrovio si aggira grigio tra le tenebre, il porrovio viene, va, il porrovio è una massa che io non posso inghiottire.

Il porrovio non è una bestia: è una parola.

Come i romani antichi facevano per il dio ignoto venerato da un popolo sconosciuto (vedi mai si fosse offeso perché lo si era ignorato) io erigerei un altare d’aria, anzi a mezz’aria, al porrovio, che “non è una bestia: è una parola”; un altare alle parole-spettro. Il protagonista inquieto di Cancroregina non riesce a dire come sia fatto e non è importante; come un gesto di distrazione mai portato a compimento, e al pari di altre parole-bestia nei libri landolfiani (le canie, la verania…) il porrovio allude a un resto o a un oltre indecidibile e indeterminabile, a un indefinito “che”: guscio fonico che è anche il proprio midollo: una parola-bestia intraducibile in immagine, un suono che è anche la sua carne, un groppo indigeribile di tensione che bisogna espellere, in quel vano orbitare attorno a un centro sottratto che è ormai la letteratura.

Ma poi questi scrittori con le antenne tese alla trasmutazione delle parole erano spesso linguisti poliglotti. Landolfi tra l’altro fu un importante traduttore dal russo (diceva che tradurre Puškin gli dava lo stesso disgusto di Gulliver di fronte ai seni delle gigantesse) e lavorò a una tesi di laurea pionieristica su Anna Achmatova. Ho sempre pensato – forse a torto – che sia possibile andare a rinvenire le origini occulte di neoconiazioni come porrovio in altre lingue: forse la fascinazione acustica di un’omofonia, una suggestione reinterpretata a orecchio avrà condotto Landolfi verso il ‘vapore’ (паровое) o verso altri fonemi simili. (Amici russisti e italianisti indagatori di fonti, vi esorto dunque all’ascolto translinguistico del porrovio…).

Non tutte le possibilità si possono esaurire quando ci inoltriamo nel folto della lingua. È un errore innocente la parola inventata. Un male che non deve confessarsi. Pensiamo al suono e il senso verrà da sé. Anche camminando sulle zampette viscide dell’errore: parlando dell’imbarazzo che le aveva sempre ispirato l’attribuzione di una patria, di un luogo natale, Fabrizia Ramondino scrive: “Pure infatti nata a Napoli e vissutavi a lungo, sono stata di casa anche altroce“. Lapsus della macchina da scrivere che lei scelse di non correggere, per la sua “pregnanza”: come se tradisse la presenza sotterranea della “cosa”, il sommovimento tellurico che nei secoli ha costretto tanti napoletani a spostarsi di continuo fuori di casa in un perenne sentimento di precarietà.

Alberto Savinio, sapendo che sotto la botola dell’errore può spalancarsi un mondo di segrete cose, immaginò persino di raccogliere tutti i lapsus della sua macchina da scrivere, “in vista di un esame psicanalitico che sto preparando delle macchine da scrivere”. Non è bene chiudere la porta in faccia all’Inaspettato: «onoriamolo invece come si conviene quando esso si presenta a noi candido e sincero. Onoriamolo nel refuso, e soprattutto in alcuni refusi particolarmente felici”, scrive in Nuova enciclopedia.

Ogni enigma ha un fascino che non si spegne mai (benché esistano anche enigmi da quattro soldi, alla fin fine trascurabili). E noi siamo sempre giocati, fra paura e voluttà, nel doppio fondo delle parole. Non solo lapsus, dunque, ma perdizione e ricreazione: non solo malintesi o malapropismi, ma anarchica irrisione dell’ordine dato verbale, ridevole irruzione del caso, nastro rovesciato, “sonoremantica” difforme senza il dovere di capire tutto. Perché siamo sbalestrati sempre oltrove.

È un incerto star di casa il nostro nel linguaggio: aggirandoci per stanze nuove o risapute sentiamo voci indistinte, vediamo che dietro la carta da parati strappata emergono ninfe, statue rotte, volti di fiamma poi svanenti nel muro, giochi di ombre… Siamo sempre ospiti scomodi nella lingua che pure ci ostiniamo a dire nostra: una casa piena di porte dipinte nei muri. Involuti, involati, violati in ogni domicilio (domicidio, domesilio). E la parola è il virus, la creatura elusiva disseminata nell’errare umano, inaddomesticata, l’alieno inquietante che ci parla attraverso.

Libri citati:

Lewis Carroll, Alice nel Paese delle meraviglie – Attraverso lo specchio, traduzione di Masolino d’Amico, Einaudi; traduzione di Milli Graffi, Garzanti.

James Joyce, Finnegans Wake, a cura di Enrico Terrinoni e Fabio Pedone (Libro III, c. 1 e 2; Libro III, c. 3 e 4, Libro IV), Mondadori.

Tommaso Landolfi, Cancroregina. La pietra lunare. Racconto d’autunno, Adelphi.

Fosco Maraini, Gnòsi delle Fànfole, introduzione di Toni Maraini, La Nave di Teseo.

Mauro Marè, Poesie, prefazione di Giorgio Agamben, Quodlibet.

Andrea Moro, I confini di Babele. Il cervello e il mistero delle lingue impossibili, Il Mulino.

Fabrizia Ramondino, Star di casa, Orizzonte Milton.

Alberto Savinio, Nuova enciclopedia, Adelphi.

Toti Scialoja, Versi del senso perso, Einaudi.