Svalutata, vilipesa, studiata poco e male, la geografia non se la passa bene, proprio oggi che ne avremmo più bisogno. La sua crisi, frutto anche di riforme scolastiche sbagliate o mancate, coincide con il successo della geopolitica, che imperversa in tv, sui giornali, nel dibattito pubblico. E questa non è una buona notizia.

Che posto è questo?

Qualche settimana fa entro in una classe, una quarta mi sembra (insegno filosofia e storia in un liceo scientifico), a fare supplenza, chiedendomi come sempre e chiedendo agli studenti se il buco gli serva per ripassare – una verifica, un’interrogazione di massa – oppure se sta a me inventarmi un’alternativa al completo cazzeggio o alla completa noia. Non lo so, prof, mi rispondono, possiamo continuare? – metà della classe è fuori; l’altra metà in aula.

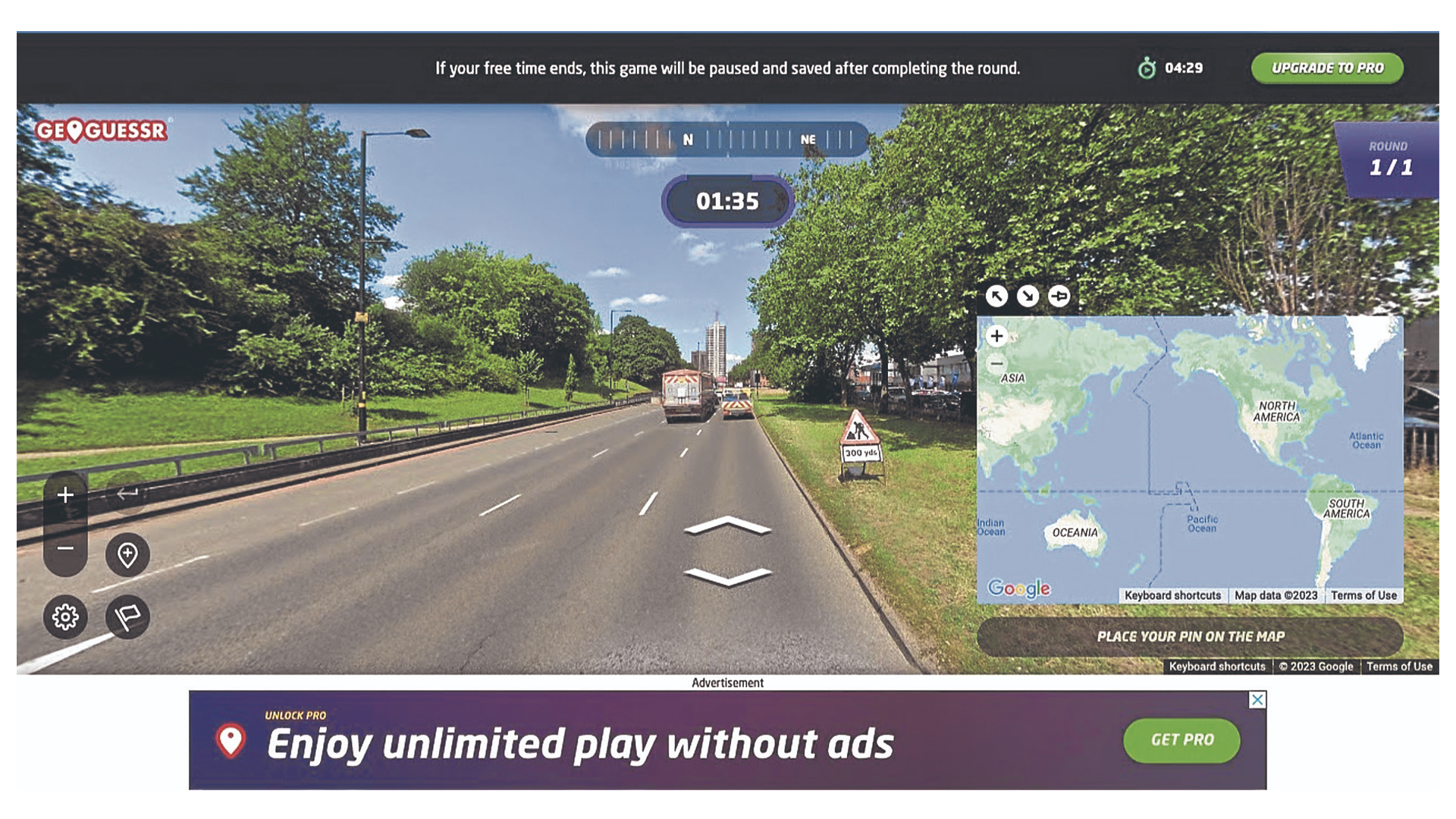

Stanno giocando, alla lavagna elettronica collegata alla rete, a Geoguessr.

Io non ho idea di cosa sia, me lo spiegano: è un gioco per browser il cui obiettivo è indovinare, a partire da pochi elementi, dove si trovi il luogo mostrato da un’immagine di Google Street View fornita randomicamente dall’algoritmo”.

Le scritte che possono dare degli indizi troppo facili – le indicazioni stradali, le bandiere – sono spesso blurrate.

Si fa presto a entrare in fissa per Geoguessr, se si ha un minimo di nerditudine o ci si ingarella facile per le gare a tempo. Per esempio: uno studente esperto di alberi, butta lì Norvegia o Svezia se scorge conifere che – secondo lui – è probabile che crescano nei paesi scandinavi; molti ovviamente cercano di decrittare le lingue che si vedono nelle pubblicità o sulle insegne dei negozi, anche se, quando in inglese, non sono poi così utili per individuare se quello nella foto è il Canada, il Regno Unito, la Nuova Zelanda. Io ne ho tentate quattro, cinque; un paio completamente toppate, un paio giuste, una mi sono avvicinato. Loro tutti non se la cavavano affatto male.

Questa session di Geoguessr è stata un’importante eccezione alla regola. La regola è che la geografia, in ogni sua forma, non esiste quasi più nella scuola italiana.

Quando prendo una classe dall’inizio del triennio, una delle prime attività che propongo in classe è quella di segnare nomi di nazioni e di capitali su una cartina muta dell’Europa: sarebbe abbastanza velleitario altrimenti introdurre basso medioevo al suo termine o fine dei poteri universali (Chiesa, Impero) o la nascita degli stati nazionali, senza conoscere nemmeno posizioni, dimensioni, confini degli stati attuali.

Spesso questo esercizio crea il panico. La misconoscenza geografica è trasversale; anche quelli bravi hanno lacune immense. La ex Jugoslavia può essere un grande buco nero, l’est europeo postsovietico, nonostante due anni di guerra russo-ucraina, anche peggio. Dove è la Moldavia? Quale è la capitale? Dove il Kosovo? E la capitale del Montenegro? Ma questa non è la Polonia? Non ho capito, Slovacchia o Slovenia? Che cos’è, il Liechtenstein? Ce ne sono certo almeno due-tre a classe che, al contrario, sono preparati come per un quiz da Trivial su tutto, capitali del mondo, bandiere, persino sull’Africa interna o sul Sud-est asiatico. Ma la maggior parte degli altri confessano la nuda realtà scolastica: prof, geografia non l’abbiamo fatta.

Non l’hanno fatta. Alle superiori la geografia non è, nei fatti, una materia di studio, al massimo è una curiosità per i giochi online. Le ore di geografia in molti indirizzi superiori di secondo grado sono zero. Sì, è vero, resta, come geneticamente modificata, una materia nuova che da qualche anno fa parte del curriculum formativo di molti licei, che si chiama geostoria, una disciplina evidentemente senza nessuno statuto, ma quanto ha a che fare con lo studio della geografia? Alle superiori di primo grado, le ore di geostoria si perdono nelle ore di lettere, lasciate all’autonoma programmazione dei docenti. E se chiedete agli studenti vi diranno che quando fanno geostoria tolgono il geo- e fanno solo storia, sia perché spesso i docenti non sono preparati, sia perché spesso anche per fare tutta storia, da homo abilis al tardoantico, tre ore settimanali sono poche. (Alla primaria le ore di geografia sono due, quanto quelle di religione).

Come è accaduto questo disastro? L’ultimo funesto macigno si è scagliato sulla scuola italiana tredici anni fa: l’entrata in vigore della riforma Gelmini. Allora uscì un libro che era una raccolta di riflessioni di geografi, che si potrebbe ripubblicare oggi senza nemmeno una rilettura di bozze. A scuola senza geografia?. Lo editava Carocci e lo curava Gino De Vecchis, che era ordinario di Geografia alla Sapienza di Roma e presidente dell’Aiig, l’Associazione italiana insegnanti di geografia.

Il testo era un bilancio allarmato di quello che era accaduto – almeno da fine Novecento (leggi: riforme di Luigi Berlinguer) – e stava accadendo all’insegnamento della geografia a scuola: alle mancate, contorte, sbagliate riforme era seguita l’apocalisse, la disastrosa controriforma Gelmini, che aveva eliminato la geografia anche da quegli indirizzi tecnici dove c’era una tradizione consolidata (il nautico, l’agrario, ambiente e territorio) e aveva introdotto questo ircocervo della geostoria. I geografi a raccolta mostravano più di una perplessità, mantenendo forse per galateo accademico un beneficio del dubbio, che però si sarebbe dimostrato assolutamente malriposto, tenendo anche conto che nei professionali e nella maggior parte dei tecnici, nemmeno la carità di un insegnamento di geostoria veniva elargita!

“Come è accaduto questo disastro? L’ultimo funesto macigno si è scagliato sulla scuola italiana tredici anni fa: l’entrata in vigore della riforma Gelmini”.

Tutto quello che poteva andare male è andato peggio. Già allora si sottoscrivevano appelli che rischiavano il nitore accecante dell’ovvio pur di chiarire l’importanza di una cruciale battaglia educativa. Ecco un brano di quello scritto dall’Aiig, l’Associazione italiana insegnanti di geografia, nel 2010:

“Fare geografia a scuola vuol dire formare cittadini italiani e del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici, che sappiano convivere con il loro ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo e sostenibile, guardando al futuro. Nei nuovi curricoli dei licei e degli istituti tecnici e professionali in via di definizione la geografia scompare del tutto o è fortemente penalizzata. I sottoscrittori di questo documento ritengono che privarsi degli strumenti di conoscenza propri della geografia, in una società sempre più globalizzata e quindi complessa, significa privare gli studenti di saperi assolutamente irrinunciabili per affrontare le sfide del mondo contemporaneo”.

Nell’antologia Carocci i toni da Geremia si alternano a quelli da Savonarola: l’importanza della geografia è da sempre enorme, viene rimarcato (Franco Farinelli non esagera definendola “la forma archetipica del sapere occidentale, la matrice di ogni nostro modello di pensiero” e ricordando che in fondo quelli che a scuola si studiano come i primi filosofi, i presocratici, i monisti ionici, venivano definiti da Strabone “geografi”), e la geografia è ovunque, si aggiunge: la storia avviene nello spazio geografico, l’italiano ha sua geografia, le scienze devono localizzare i processi di cui parlano, così la filosofia, l’arte, le lingue ovviamente.

Nel nuovo secolo, preoccupati dalle profezie di fine della storia e dalle varie forme di presentismo, ci siamo scordati della compressione dello spazio? ci si chiedeva già allora – Cristiano Giorda scriveva: “Fare geografia significa educare l’intelligenza spaziale. […] La dimensione spaziale è spesso sottovalutata rispetto a quella temporale, non comprendendo il ruolo che i luoghi hanno avuto e hanno tuttora nella diffusione delle idee e nei processi di trasformazione del mondo contemporaneo. […] La geografia è diventata una disciplina marginale, che nelle scuole secondarie di secondo grado può anche non esserci, o essere limitata a un biennio. Questa idea avrebbe senso se la geografia sviluppasse unicamente competenze specifiche, settoriali”.

A scuola senza geografia? può sembrare una reliquia editoriale, l’ultimo grido – perfino garbatamente allarmistico, a dire il vero – prima della interminata sventura che sono stati gli ultimi dodici anni della scuola italiana dopo la calamità Gelmini. Così, al netto della prospettiva disciplinare, questi temi tornano ciclicamente, come fotografie di un incendio che nessuno evidentemente si premura di spegnere o almeno di contenere.

Sul numero di marzo 2023 della rivista del «Post», «Cose spiegate bene», intitolato La terra è rotonda e dedicato monograficamente alla geografia, c’è un pezzo sull’insegnamento sempre a cura dell’Aiig (oggi il presidente è Riccardo Morri), che dopo aver ripercorso sinteticamente la storia recente del disastro (Berlinguer, Moratti, Gelmini) certifica un immutato stato dell’arte, affondando il coltello in piaghe cronicizzate: “Per come sono organizzate al momento le classi di concorso, i laureati in Geografia non possono insegnare nei licei, a meno che non integrino i propri crediti di laurea con decine di crediti extra in altre materie. Nel biennio dei licei, quindi, la geografia è solitamente insegnata da laureati in Lettere che hanno fatto uno o al massimo due esami di geografia nella loro vita”.

Questo articolo non parla solo della crisi della geografia nella scuola, ma vuole fare una disamina un po’ più larga, per mostrare una tesi: l’impatto della svalorizzazione della geografia non riguarda soltanto gli aspetti scolastici/educativi, ma si riflette e determina la crisi epistemica germinata dagli anni Dieci, dall’avvento dei social, con il conseguente aumento di valore del filtro delle bolle, le propagande tossiche, la postverità. Con la riduzione del sapere geografico, ci siamo persi anche un pezzo, un bel pezzo, di sapere democratico.

Per riflettere su questo, torniamo alla classe.

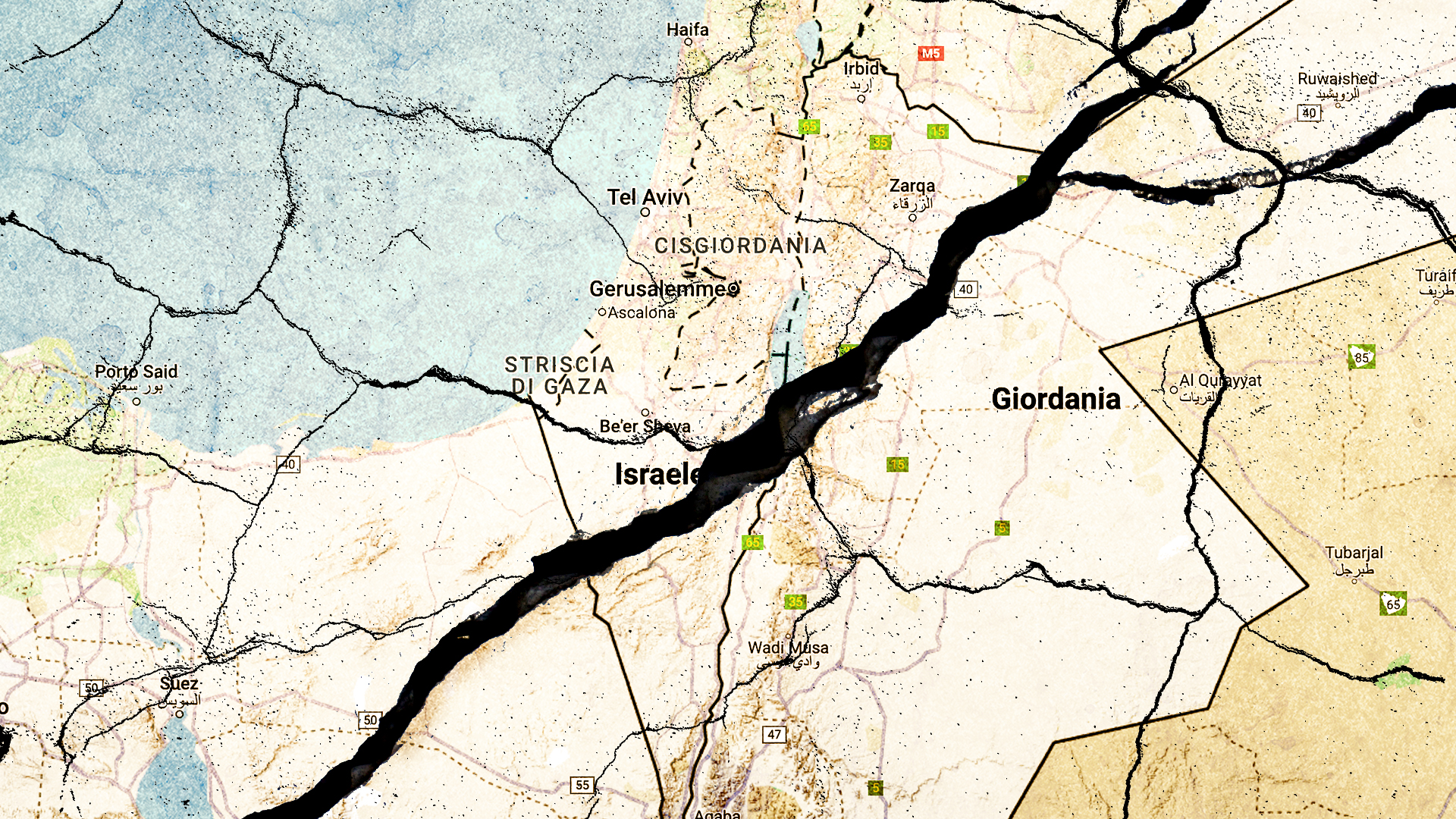

Perché a me la questione geografica è venuta in mente all’indomani dell’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre. Come era già accaduto un anno e mezzo prima con l’invasione russa in Ucraina, a scuola noi docenti ci siamo trovati tanto devastati quanto spiazzati: l’impatto di tutte queste guerre dopo la pandemia, insieme a un dibattito pubblico squalificato, colonizzato da retoriche belliciste e propaganda manipolatoria, ci ha lasciato a terra, inermi, anche quelli di noi animati dalla migliore volontà.

Come parlarne a scuola? Come ragionarne in classe? Non erano questioni astratte, ma urgenti. E parlare di guerre – puniche, dei trent’anni, dei sette anni, dei cento anni, religiose, mondiali – ha avuto immediatamente tutto un altro senso, come se all’improvviso ci dovessimo confrontare con lo sguardo di chi sente che le dispute per un territorio hanno a che fare con la vita e con la morte.

Nei cataclismi politici, nelle crisi sociali più rovinose, non è male fare i docenti. E infatti chi insegna spesso si fida, alle volte persino si affida al suo ruolo. Nel mio caso ho una ragione in più: la mia fiducia nella didattica è dovuta soprattutto alla possibilità di insegnare storia, perché mi piace pensare, e dichiarare anche, che imparare a usare il metodo storico è come avere nel proprio strumentario l’arma di fine mondo – è un’espressione della mia amica storica Vanessa Roghi, che una volta mi convinse in qualche modo di una metacapacità del metodo storico sugli altri.

Ma nei giorni post 7 ottobre la mia convinzione di poter reagire allo sgomento, all’afasia, allo sconcerto e allo strazio indicibile di una carneficina che dava la stura a quello che si presentava da subito come un progetto di guerra senza quartiere – oppure, come definirlo? Un massacro di massa permanente? Un genocidio? – sembrava indebolita. È vero, entravo in classe con le buone intenzioni, i miei libri, le introduzioni alla situazione mediorientale, volumi sulla storia del conflitto arabo-israeliano, testi di approfondimenti sul sionismo, fotocopie sulla questione ebraica, schemi sulla causa palestinese, l’intifada, gli accordi di Oslo, Rabin e Arafat, e con i miei studenti riuscivamo anche, nonostante tutto, a confrontarci in modo pieno e coinvolgente; ma sentivo come se qualcosa comunque cadesse dolorosamente a vuoto.

Il dibattito sui media, nel frattempo, si andava progressivamente e rapidamente squalificando e avvelenando, così non dico definire ma persino titolare quello che stava accadendo nella Striscia di Gaza sembrava problematico: i giornali ne davano notizia parlando di guerra Israele-Hamas, guerra Israele-Palestina, invasione di Gaza, o addirittura L’altra guerra (Repubblica, per quasi un mese); il riferimento sottinteso al conflitto russo-ucraino, e anche lì avevamo avuto difficoltà simili a dare un titolo a quello che accadeva.

Questa impasse chiedeva una riflessione. Non soltanto le persone coinvolte – e chi può non esserlo con quello che vediamo e sappiamo, e spesso non vediamo e non sappiamo, visto il blackout dell’informazione e la strage di giornalisti? – avevano posizioni politiche e etiche differenti, polari, conflittuali, ma avevano categorie interpretative del reale totalmente incommensurabili.

Era questa la causa dell’impasse? Che la crisi politica si manifesta come una totale crisi ermeneutica e epistemologica? Allo schianto emotivo si accompagna lo scacco della ragione. Se sì, allora che fare? Che fare a scuola? E come stava reagendo il mondo?

A seguire i giornali e la tv, sembrava che di fronte a questa crisi la risposta che si stesse diffondendo nel dibattito pubblico fosse quella di ricorrere sempre più spesso a una nuova disciplina, una disciplina che negli ultimi anni ha avuto una fortuna crescente. Mettere da parte la filosofia, la storia, e in qualche modo persino la geografia, e rivolgersi alla geopolitica.

“L’impatto di tutte queste guerre dopo la pandemia, insieme a un dibattito pubblico squalificato, colonizzato da retoriche belliciste e propaganda manipolatoria, ci ha lasciato a terra, inermi, anche quelli di noi animati dalla migliore volontà”.

Se sentiamo poco parlare di geografia, è vero invece che dalla pandemia alla guerra in Ucraina alla Striscia di Gaza, il discorso geopolitico ha acquisito sempre più ascolto, autorevolezza, egemonia. Mi sono domandato di che cosa fosse indice, questa fortuna; solo del ritorno della guerra nel nostro immaginario? E, mi sono anche chiesto, in che modo la geopolitica ha a che fare con la geografia?

Un anno fa circa è uscito sul «Guardian» un articolo di Daniel Immerwahr (l’ha tradotto «Internazionale») intitolato Are We Really Prisoners of Geography?, Siamo davvero prigionieri della geografia?

“La guerra della Russia in Ucraina ha riservato molte sorprese. La più grande, tuttavia, è che sia avvenuta. L’anno scorso la Russia era in pace e inserita in una complessa economia globale. Avrebbe davvero interrotto i legami commerciali – e minacciato una guerra nucleare – solo per espandere il suo già vasto territorio? Nonostante i numerosi avvertimenti, anche da parte dello stesso Vladimir Putin, l’invasione è stata comunque uno shock”.

Non per il giornalista Tim Marshall, però. Nella prima pagina del suo libro di successo del 2015, Prisoners of Geography, Marshall invitava i lettori a contemplare la topografia della Russia. Un anello di montagne e ghiaccio la circonda. Il confine con la Cina è protetto da catene montuose ed è separato dall’Iran e dalla Turchia dal Caucaso. Tra la Russia e l’Europa occidentale si trovano i Balcani, i Carpazi e le Alpi, che formano un altro muro. O quasi. A nord di queste montagne, un corridoio pianeggiante – la Grande Pianura Europea – collega la Russia ai suoi ben armati vicini occidentali attraverso l’Ucraina e la Polonia. Su questo corridoio si può andare in bicicletta da Parigi a Mosca.

Si può anche guidare un carro armato. Marshall ha notato come questa lacuna nelle fortificazioni naturali della Russia l’abbia ripetutamente esposta ad attacchi. “Putin non ha scelta”, ha concluso Marshall: “Deve almeno tentare di controllare le pianure a ovest”. Quando Putin ha fatto proprio questo, invadendo l’Ucraina, Marshall ha accolto la cosa con stanca comprensione, deplorando la guerra ma trovandola non sorprendente. La mappa “imprigiona” i leader, aveva scritto, “dando loro meno scelte e meno spazio di manovra di quanto si possa pensare”.

La linea di pensiero di Marshall ha un nome: geopolitica.

Ecco uno dei modi in cui definiamo la geopolitica: una prospettiva teorica per cui le condizioni geografiche e in senso molto ampio quello che sono altre condizioni sociali, antropologiche, politiche, economiche descritte in modo geografico determinano i fatti del mondo. È una prospettiva teorica molto forte, molto suggestiva anzi. E lo è soprattutto se altre prospettive teoriche forti, le ideologie, gli ismi novecenteschi sembrano essere più fragili per interpretare – e disegnare – il mondo.

La pensa quasi così anche Immerwahr: nella sua visione cinica delle motivazioni umane, la geopolitica assomiglia al marxismo, solo che la topografia sostituisce la lotta di classe come motore della storia.

“La geopolitica assomiglia al marxismo anche perché molti ne hanno pronosticato la morte negli anni Novanta , con la fine della Guerra fredda. L’espansione dei mercati e l’esplosione delle nuove tecnologie promettevano di rendere i confini inutili e la geografia obsoleta. “Il mondo è piatto”, dichiarò nel 2005 il giornalista Thomas Friedman. Era una metafora azzeccata della globalizzazione: merci, idee e persone che scivolano senza problemi attraverso i confini. Eppure oggi il mondo sembra meno piatto. Mentre le catene di approvvigionamento si spezzano e il commercio globale vacilla, il terreno del pianeta sembra più scosceso che privo di attriti. La speranza di globalizzazione del dopo guerra fredda era una “illusione”, scrive la politologa Élisabeth Vallet, e ora stiamo assistendo alla “riterritorializzazione del mondo”.

La tesi di Vallet e Immerwahr e diversi altri geopolitologi è che si stia assistendo a una specie di revival se non di backlash: il territorio torna a contare. Persino Vladimir Putin la pensa in fondo così, come ha dichiarato nel famoso discorso del 12 luglio 2021:

“Nel 1922, quando fu creata l’URSS, di cui la Repubblica Socialista Sovietica Ucraina divenne uno dei fondatori, un dibattito piuttosto acceso tra i leader bolscevichi portò all’attuazione del piano di Lenin di formare uno Stato dell’Unione come una federazione di repubbliche uguali. Il diritto delle repubbliche di secedere liberamente dall’Unione fu incluso nel testo della Dichiarazione sulla creazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e, successivamente, nella Costituzione dell’URSS del 1924. In questo modo, gli autori piantarono nelle fondamenta del nostro Stato la più pericolosa delle bombe a orologeria, che esplose nel momento in cui il meccanismo di sicurezza fornito dal ruolo di guida del CPSU venne meno, facendo crollare il partito stesso dall’interno. Seguì una ‘parata di sovranità’. L’8 dicembre 1991 fu firmato il cosiddetto Accordo di Belovezh sulla creazione della Comunità degli Stati Indipendenti, in cui si affermava che ‘l’URSS come soggetto di diritto internazionale e realtà geopolitica non esisteva più’”.

Possiamo leggere l’imperialismo postnovecentesco di Putin come la più cristallina delle ideologie postpolitiche: la reviviscenza dei territori, dei popoli, e certo prima o poi dei carri armati a difesa di. Se togliamo il comunismo restano le tradizioni – “inventate”, come voleva Hobsbawn, o meno, che differenza fa? E ancora più a fondo rimangono pietre, cave, fiumi e monti: come era accaduto nell’ex Jugoslavia. A forza di cercare un’altra mappa per capire il mondo, per Marshall è come se la carta politica perdesse i colori, e tornasse fisica.

Certo è una prospettiva deprimente, quasi retrotopica, ma ci sembra convincente? Non lo so, ho pensato, e a forza di leggere ragionamenti simili, mi sono accorto che in questo tipo di retoriche persino disperatamente consolanti nel loro pessimismo, si nascondono forse due piccole fallacie.

La prima, il realismo geopolitico.

Siamo stati abituati nel Novecento a ragionare con una prospettiva storicista, e anche per questo siamo stati abituati a dubitarne. L’arma di fine mondo del metodo storico? Sappiamo come disinnescarla. O almeno sappiamo che è importante poterlo fare, saperlo fare, prima di ritrovarci abbacinati dalla luce del senso storico, e finire per l’essere giustificazionisti.

Ma se questo strumentario critico si rivela inefficace? Horror vacui. Il sospetto che viene è che, di fronte a queste ermeneutiche novecentesche, quasi come ultima ratio, noi ci rivolgiamo alla geopolitica. Salvaci geopolitica dallo sbando della comprensione del mondo! Ecco che prendiamo la geopolitica come discorso critico sulla storia e le derive storiciste, senza renderci conto che questa prospettiva sia, dal punto di vista epistemologico, ancora più arrischiata. Così sfoglio le pagine di Limes, gli approfondimenti geopolitici ormai seriali nei quotidiani, e sono invaso da informazioni, intuizioni, stimoli, ma dopo un po’ è come se mi sentissi in balia di un’indigestione di suggestioni che non sono come cernere, validare, criticare.

La geopolitica, che dalla sua nascita, tra Ottocento e Novecento, non è mai riuscita davvero a ritagliarsi uno spazio disciplinare chiaro, oggi è arrivata ovunque: nei talk serali, ma anche nelle trasmissioni tv del pomeriggio, negli inserti. Se faremmo fatica a citare il nome di un geografo, in un secondo invece ci viene in mente qualche geopolitologo.

Ma perché la geopolitica ha così tanto successo oggi? E che cos’è la geopolitica, per come è intesa nel dibattito pubblico italiano?

“La geopolitica, che dalla sua nascita, tra Ottocento e Novecento, non è mai riuscita davvero a ritagliarsi uno spazio disciplinare chiaro, oggi è arrivata ovunque: nei talk serali, ma anche nelle trasmissioni tv del pomeriggio, negli inserti”.

Parliamo di uno stranissimo, ambivalente oggetto, molto presente (tanto quanto la geografia è sparita), il cui statuto epistemologico comunque fatichiamo a definire. Perché fatichiamo a definirlo?, mi sono chiesto. Forse perché questa nozione di geopolitica è difficile – forse impossibile – da falsificare? Come facciamo a dire se la geopolitica è una scienza o almeno un sapere?

Forse la geopolitica è arrivata ovunque perché ha la pretesa di spiegare tutto. Se la geopolitica però spiega tutto, forse non spiega niente. La geopolitica con cui abbiamo a che fare in tv, sui giornali, nel discorso pubblico, sembra essere proprio una prospettiva capace di non sbagliare mai. Sembra inglobare e rovesciare le sue stesse contraddizioni. Così rischiando di essere proprio una pseudoscienza, se non addirittura un modello di pseudoscienza, simulando un fare ricerca in quello che in realtà è fare descrizione.

Il risultato è terribile: appunto, il realismo geopolitico – le cose stanno così perché stanno così, così come le descriviamo .

Seconda fallacia logica: dare per scontato che geografia e geopolitica, nel dibattito pubblico o addirittura a scuola, siano sinonimi o possano essere usati come tali.

Io la penso esattamente all’opposto.

Penso che geografia e geopolitica indichino due prospettive differenti, se non contrapposte. Una è una via lunga, l’altra una via corta. In un certo senso l’una è la versione commerciale dell’altra, il succedaneo dolciastro. Dove la geografia indica una prospettiva di ricerca complessa attraverso una messa in campo di metodologie d’analisi scientifiche (lo sporco lavoro di una scienza sociale), il discorso geopolitico comune simula quella complessità attraverso lo pseudometodo di tutte le pseudoscienze: trasformare le questioni in essenze.

Quando diventa molto evidente che una pseudoscienza sia tale? Proprio quando vuole darsi una legittimità scientifica. Così l’astrologia per esempio non risulta più facilmente riconoscibile come non-scienza o come pseudoscienza proprio quando cerca di indossare i panni della scienza, imitandone il suo discorso senza sapere percorrere il suo metodo.

Allo stesso modo, la geopolitica. Arriviamo all’esempio paradigmatico, analizziamo la fenomenologia della geopolitica nel discorso pubblico avvenuto in Italia nell’ultimo anno, a partire dalla sua versione più eminente: il caso Dario Fabbri, ex collaboratore di Limes; fondatore di un’altra sua rivista di geopolitica, Domino; presenza assidua in tv e alla radio e un po’ ovunque.

Ma non ci interessa tanto il fenomeno mediatico. Se vogliamo davvero capire la deriva mistica con cui ci si presenta questa scienza prendiamo piuttosto le sue esposizioni teoriche. Le pagine introduttive di Geopolitica umana di Fabbri, contengono la sua premessa metodologica. Non potendo citarle tutte per esteso, proviamo a ritagliarne alcuni passi però consistenti. Tutti pienissimi di definizioni.

Sono citazioni molto lunghe, ma la loro lunghezza credo sia utile a mostrare come il giudizio che ne possiamo dare non sia decontestualizzato.

“[La geopolitica umana] è disciplina naturale. Nella ricerca di una imprecisata alétheia, la geopolitica umana quasi trapassa l’epidermide, entra nelle pieghe della storia, specie quella alterata dalla propaganda, e costringe i suoi cultori a consumarsi gli occhi per squarciare la patina della sofisticazione. Scende nelle viscere delle nazioni, coglie il sentimento che ne guida l’incedere, il telaio delle architetture governative. Individua la scintilla che produce la storia, ciò che resta sotto le cose quando le successive stratificazioni ne rendono gravosa la scomposizione. È profondamente storica, principia dalle realizzazioni di popoli e civiltà nel corso del tempo, mai dai condottieri o dai sovrani che le hanno guidate. Soltanto ciò che è stato incide sul presente, dunque sul futuro. E soltanto in chiave storica le discipline umanistiche possiedono valore, altrimenti risultano mera applicazione agli eventi di acronologici modelli prêt-à-porter. La geopolitica umana respinge il metodo descritto come scientifico, composto di standard nei quali incastrare ogni evento, anteponendo la teorizzazione alla realtà, ignorando quei fatti che non rientrano in archetipi arbitrariamente angusti. Si avvale della linguistica, specie della protoetimologia, per entrare nel parlato, espressione solitamente inconsapevole, composta di numerosi tell locutori, segnali di traumi e invasioni, conquiste e seduzioni.

Abbraccia la psicologia collettiva, il comune sentire di una popolazione esistente oltre la sua percezione, approccio decisivo per comprendere l’azione delle aggregazioni, informata da idiosincrasie e paure, razzismi e mitopoiesi. Si cala nell’etnografia, per distinguere i popoli oltre i confini spesso imposti altrove, per riconoscerne la peculiarità, in spregio della retorica che annuncia impossibili cittadinanze globali o continentali. Maneggia la pedagogia delle varie nazioni, come queste si raccontano i fatti del passato, nella consapevolezza che la storia si riscrive senza sosta dall’alba dei tempi”.

“Le necessità imposte dalla collocazione geografica, i bisogni percepiti dalla popolazione, la disciplina sociale, lo sviluppo civile, le capacità tecniche, la gestione degli allogeni. Comprendere se una collettività è inserita in una sfera di influenza, se può occuparsi soltanto di tattica o anche di strategia, se denota un approccio violento al contesto, se possiede tradizione imperiale, se maschera con la religione l’appartenenza a uno specifico fronte, se è composta da molteplici etnie o tribù. Preminenti sono i fattori antropologici. L’epopea di una nazione, la sua pedagogia statale, il mito fondativo di cui si nutre, la tradizione a cui si richiama. Ancora, la capacità di stare al mondo, di imporsi o meno sui membri interni, di riversare il proprio malessere sugli altri. Oltre ogni determinismo geografico – dramma delle impostazioni novecentesche –, superabile attraverso specifiche qualità della popolazione”.

E ancora:

“La geopolitica umana deve stabilire di cosa vive una comunità, se di gloria, violenza, economia, mera sussistenza, sopravvivenza. Per individuare sovranità o dipendenza, collocazione imperiale o provinciale, antagonismo o sottomissione all’egemone planetario o regionale, massimalismo o nichilismo. Approfondire l’età mediana, la presenza all’interno della comunità di un ceppo dominante, la possibilità o meno di assimilare gli allogeni. Conoscere le stanze degli apparati statali, portatori delle esigenze durature, più rilevanti di qualsiasi classe politica. Agenti di continuità, inclini a cambiare la politica estera quando evolve la cifra antropologica della popolazione, se salta il quadrante internazionale. Al di là di qualsiasi elezione, di qualsiasi avvicendamento di governo. Deve appropriarsi dei codici culturali di una specifica comunità, guardare al mondo con il piglio degli abitanti, accettarne come legittime le ambizioni e le paure prevalenti. Studiare l’evoluzione di un popolo, individuare continuità nella sua esistenza, incrociarne il percorso con quello di vicini e antagonisti, prevedere il viaggio che affronterà. Rinnegare il provincialismo per sporcarsi di ethos straniero, scoprirsi diversa in ogni catabasi, senza ergersi ad autorità censoria, senza temere di perdersi. Fino a scrutare la congiuntura attuale, per anticipare cosa accadrà nel lungo periodo. La geopolitica umana non è il semplice studio delle relazioni internazionali. Le due discipline non sono neppure imparentate. La geopolitica umana non ha intento divulgativo, non può attardarsi in vicende secondarie, non deve dedicarsi nella medesima maniera a ogni nazione o continente. In ogni contesto, locale o globale, deve individuare i fenomeni che determinano la realtà per com’è, per come diventerà. Deve occuparsi di questioni cruciali, potenzialmente capaci di informare la vita di un popolo, di modificare i rapporti di forza tra le nazioni, di deviare la traiettoria del pianeta. Suo tormento sono le comunità più abili, che si trasformano in potenze, spesso in imperi, per trascinare con sé il resto dell’umanità. Soltanto ciò che è decisivo o può diventarlo è oggetto della sua indagine. Distinguere l’importante dal secondario è premessa ineludibile del suo utilizzo. Deve illustrare le ragioni delle principali collettività, i fattori reconditi del nostro tempo, gli elementi che potrebbero condurci in un’altra era. Rifiutando definizioni preordinate, elaborazioni che non vanno all’origine, che non riconoscono le faglie lasciate dagli imperi defunti. Cominciando dagli assetti embrionali, per giungere ai massimi sistemi. Spiegare perché i fiamminghi vivono con i valloni francofoni anziché con gli omofoni olandesi, perché gli azeri turcofoni guardano alla Persia e non all’Anatolia, oppure il Messico potrebbe diventare il principale nemico degli Stati Uniti, perché il Canada possiede dimensione tribale. Quanto durerà l’egemonia americana, dove potrà spingersi la Cina, quale sarà il continente decisivo del pianeta, cosa capiterà all’Europa, cosa impedisce alla Germania di farsi perno dell’architettura comunitaria, quali possibilità di sopravvivenza per il Regno Unito, che ne sarà della Russia, quale il destino dell’India. La geopolitica umana deve riconoscere il principio di causalità tra gli eventi, esercizio complesso. Nell’interpretare la realtà deve guardare oltre la scenografia, smettere il velo di altri approcci. Economia, politologia, diritto non riescono a considerare il tutto, perché non possono tollerare d’essere soltanto una parte dello scibile”.

Cosa ci rivelano questi estratti? A quale genere assomiglia la retorica di Fabbri? Non sembra Lancaster Dodd, il guru interpretato da Philip Seymour Hoffman in The Master di Paul Thomas Anderson, se non il motivatore Frank T.J. Mackey (Tom Cruise) in Magnolia? L’insistenza sul carattere alternativo e in ogni modo ultraneo della geopolitica: la sua irriducibilità ai metodi usati finora dalle altre discipline, l’assertività oracolare.

Non ci serve nemmeno buttare lì un giudizio di valore, tanto meno liquidatorio, anche se qui si ha odore di omelia da setta con l’incenso portato da casa: è utile invece trattare queste pagine di Fabbri come sintomi. Di cosa è indizio una retorica che dichiara di elaborare una mantica da contrapporre a una scienza? La geopolitica, nelle parole di Fabbri, è una postscienza, che si crede perfettamente adeguata a un campo d’azione e un oggetto di studio che è la postpolitica.

“A quale genere assomiglia la retorica di Fabbri? Non sembra Lancaster Dodd, il guru interpretato da Philip Seymour Hoffman in ‘The Master’ di Paul Thomas Anderson, se non il motivatore Frank T.J. Mackey (Tom Cruise) in ‘Magnolia’?”

L’afflato profetico di Geopolitica umana ci aiuta a riconoscere più facilmente, l’ambiguità del sapere geopolitico con cui abbiamo a che fare, e la sua distanza dal sapere geografico; ci permette di riconoscere il codice, persino il gergo potremmo dire, di un linguaggio farfallino che dice di sé di essere esperanto.

Eccola qui, la pubblicità di un unguento miracoloso che ci mostra come sia profonda, diffusa, la filiera di crisi di credibilità: la crisi del sapere geografico è l’esempio migliore della crisi epistemica e la crisi epistemica è l’esempio migliore della crisi della democrazia. Tutto si tiene, proprio perché tutto si sfilaccia.

E quindi, di nuovo, che fare? Occorrerebbe per affrontare questa crisi una reazione forte? Immaginiamo: se questo genere di discorso geopolitico ci risulta così poco credibile, allora dobbiamo recuperare un’altra prospettiva forte della scienza geografica?

È un bel dilemma. Possiamo rifletterci, aspettando il cadavere del bambino affogato nel fiume dell’acqua sporca, oppure ipotizzare di fare proprio il contrario. Per le scienze vale in un certo senso quello che dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi: “Perciò mi compiaccio nelle mie infermità: quando sono debole, è allora che sono forte”.

Mentre ero ancora nell’impasse del cosa fare in classe, mi sono andato a riprendere un libro del geografo Franco Farinelli di una dozzina di anni fa, Crisi della ragione cartografica. È un libro bellissimo, ma non semplice: seducente, intellettualmente vorticoso, potrebbe essere un classico moderno della saggistica italiana, anche se lo stile a volte è talmente denso da rischiare di saturare lo spazio di comunicazione con il lettore.

La crisi della ragione cartografica è una buona formula che ci dà elementi per decodificare la crisi epistemica che stiamo attraversando: in che senso, ce lo mostra Farinelli, ricostruendo come la storia della geografia e del disegno delle mappe coincida proprio con la modernità. Seguiamo questa traccia: i nostri concetti di spazio, di spazio pubblico, non sono tra le categorie implicite che abbiamo introiettato mentre studiavamo geografia alla primaria? E oggi come stanno messe queste categorie?

Prendiamo lo spazio. Spazio viene dal greco stadìon, che significa ‘stadio’: è l’unità di misura della distanza per i Greci, e, nello spazio, tutte le parti sono tra loro equivalenti e possono essere scambiate senza che cambi nulla. Siamo ben consapevoli che nel linguaggio comune possiamo usare spazio come sinonimo di luogo. Ma non occorre avere studiato la storia linguistica di questi due termini per ammettere che siano due concetti molto differenti.

Sempre Farinelli: “Luogo, al contrario, indica una parte della Terra unica. Non ne esiste un’altra uguale e non può essere scambiata con nessun’altra”.

Lo spazio è una categoria che indica una neutralità, il luogo l’opposto. Lo spazio è lo stesso per me e per te; il luogo no. Esistono i miei luoghi e i tuoi luoghi. I luoghi dell’infanzia, i luoghi del cuore, i luoghi rimpianti. Gli spazi, invece: esistono gli spazi grandi e piccoli. Per definire gli spazi cerchiamo misure oggettive, per definire i luoghi valori soggettivi. I luoghi sono connotati e sono connotanti.

Ma c’è di più di una distinzione. Nella polarità tra spazio e luogo è vissuta la costruzione della democrazia moderna. La traduzione spesso faticosa della prospettiva locale dall’uno all’altro, da una comunità all’altra, avviene proprio attraverso la mediazione che si avvale di una possibile traducibilità – certo imperfetta – in una prospettiva spaziale.

Oggi, a quanto pare, ci tocca subire invece solo uno squilibrio, per cui i luoghi rischiano di occultare la loro dialettica con lo spazio, di prendersi tutto il campo. I luoghi, senza spazio, sembrano diventare i segni su una mappa che ognuno legge in modo diverso, proprio.

Eh sì, mette un po’ i brividi un’affermazione del genere se pensiamo all’Ucraina o alla striscia di Gaza, E mi sono sorpreso io stesso quando una prospettiva simile l’ho trovata, analizzata nel dettaglio fino anche a riconoscerne una strategia politica, in uno dei testi – l’unico che non fosse di storia o di geopolitica – esposti negli scaffali delle librerie per comprendere quello che sta accadendo in Palestina: Spaziocidio di Eyal Weizman: il dominio e la violenza si strutturano non solo nella invasione dello spazio altrui, ma nella distruzione stessa del concetto di spazio.

“Nel frattempo, la natura imprevedibile e irregolare della frontiera è utilizzata dal governo per i suoi fini. Il caos ha i suoi particolari vantaggi strutturali. Per esempio nel sostenere le principali strategie di offuscamento perseguite da Israele: la promozione della complessità, geografica, legale o linguistica. A volte, secondo un’espressione coniata da Henry Kissinger, questa strategia è apertamente definita «offuscamento costruttivo». Essa cerca di nascondere e allo stesso tempo affermare la realtà della dominazione.”

Questa distruzione dello spazio e la contemporanea ipervalorizzazione dei luoghi forse è proprio l’ennesimo sintomo della crisi che provavo a descrivere dall’inizio dell’articolo. L’eccessiva importanza dei luoghi e la ridotta capacità di interpretare il mondo circostante come spazio vuol dire arrendersi a quello che potremmo definire sovranismo epistemico?

C’è la possibilità di uscire da questa crisi che, abbiamo capito, è al tempo stesso epistemica e politica? Questo ritorno ai luoghi contiene soltanto l’ennesima forma di revivalismo, un pensiero postmoderno che, come molto spesso accade, ci riporta solo alla premodernità. Non cogliamo nessuna istanza positiva? Non sono riuscito però a metterla a fuoco fino a quando non sono tornato alla mia classe, alla questione geografica vissuta nell’aula. Ed ecco l’ultima sosta.

Mi sono ricordato di bell hooks. È stata lei qualche tempo fa per la prima volta a farmi capire, con i suoi testi sull’educazione, Insegnare a trasgredire, Insegnare pensiero critico, Insegnare comunità che non potevo immaginare la questione dell’insegnamento a partire da un universalismo generico, ma dovevo pensarmi in modo situato. Si entra in classe con il proprio corpo, scrive bell hooks, e spesso invece dimentichiamo che sia così: riguarda me docente e riguarda gli studenti e le studenti. E si vive in un mondo che cambia sotto i nostri occhi e noi nostri planisferi appesi alle pareti della classe in un modo così radicale che non possiamo rimuovere.

Le grandi migrazioni, l’emergenza climatica, le diaspore, le pandemie. Oggi abbiamo 300 milioni di persone che vivono in un paese in cui non sono nate. Quale cartina ne dà conto? Foreste che bruciano, deserti che avanzano, mari che si innalzano, la distruzione da parte degli esseri umani del pianeta in cui vivono, tutto questo dov’è segnato sulla mappa?

Sì, persino il metodo storico esce affaticato alle volte dalle sfide della contemporaneità, ma non è con un semplice recupero di un bistrattato sapere geografico che si può pensare di ritrovarsi attrezzati per il nostro lavoro di insegnanti.

“C’è la possibilità di uscire da questa crisi che, abbiamo capito, è al tempo stesso epistemica e politica? Questo ritorno ai luoghi contiene soltanto l’ennesima forma di revivalismo, un pensiero postmoderno che, come molto spesso accade, ci riporta solo alla premodernità”.

“Per tutta la vita ho cercato un luogo dove sentirmi a casa”, scrive hooks nell’ultimo libro pubblicato in Italia, Sentirsi a casa. Racconta – e l’ha fatto già molte volte in modo luminoso da diverse prospettive di romanzo di formazione – la sua vita (gli esili, le peregrinazioni, i ritorni) e la riflessione che l’ha accompagnata intorno alla sua condizione di spaesata. Questo testo può essere finalmente una porta di ingresso su un sentiero che non si interrompe dopo pochi metri, un abbrivio rispetto a un nostro nuovo interrogarci nello spazio anche in classe. hooks è sincera e coinvolgente: riporta la sua esperienza di bambina e donna afroamericana, e femminista, come chiave per mettere in discussione un modello coloniale, patriarcale e classista dello spazio, prima famigliare e poi sociale. La sua affilata ma tenera chiarezza è un balsamo per introdurre temi che altrimenti sembrano intellettualismi. Ma è soprattutto l’espressione dei bisogni che ci fa molare una domanda che da culturale, astratta, diventa personale, una sfida educativa e politica.

Quale è il luogo a cui si appartiene? Qual è il luogo dove “l’anima può riposare”? Dove costruire una comunità di cura reciproca? Ecco che il cerchio si chiude, e mi rendo conto che solo se riuscirò a farmi queste domande con la mia classe, potrò provare a immaginare un’uscita alla mia balbuzie su quello che accade nella striscia di Gaza, alla crisi del sapere storico, alla crisi del sapere geografico, al declino di credibilità della politica, e a tutte altre crisi di quel modello di vivere insieme che chiamiamo democrazia o semplicemente stare e riflettere insieme.