Per quanto storicamente avversato dal potere politico e religioso, il Teatro ha incarnato sin dall'antica Grecia il Sacro: un tempio in cui sono custoditi e restano costanti ancora oggi i riti, la catarsi, le funzioni. E la crisi dell'uno è sintomatica dell’allontanamento dall'altro.

1

Devozione è una parola decomposta, come un frutto guasto dal sentore dolciastro e già nauseante. La sua origine però è nobile, il suo racconto elevato: i devoti sono persone votate a qualcosa, persone cioè che hanno messo in gioco la loro libertà a tal punto da accettare in anticipo qualunque conseguenza della loro decisione. Perciò la devozione non può prescindere da due idee fondamentali: il Sacro e la Morte.

Sacro. Il termine, nonostante diversi punti di contatto con il precedente, vive una vita più gloriosa. Il latino sacer conserva quasi gelosamente la sua ambiguità, è ora angelico ora malvagio, e richiede traduttori sagaci che sappiano individuare quando il sacro è divino, consacrato, e quando esecrabile (“auri sacra fames!”). Etimologicamente ambiguo, evoca tanto l’azione di avvinghiarsi al divino quanto quella di un più modesto accompagnamento, che mi pare più ragionevole, indicando l’azione del seguire o del precedere, insomma di accompagnare il divino.

Questo precedere e seguire il dio designa uno spazio circostante, dove la parola sosta sui margini dell’ineffabile, cui si è dato il nome di aura. L’aura è qualcosa di fisico, un principio tanto misterioso quanto tangibile di differenza, se non di separazione, che circonda, avvolge il Mistero. L’espressione odore di santità fa riferimento proprio a questo aspetto concreto, fisico: il cadavere dell’uomo santo emanerebbe non lezzo ma un incomprensibile profumo di fiori, un’aura così reale da poter essere annusata.

Allontanandoci dall’etimologia un altro senso della parola “sacro” si affaccia: l’indicazione di un luogo a parte, separato: un pezzo reale del nostro mondo – con tanto di coordinate geografiche – che tuttavia non appartiene al nostro mondo, o quantomeno non appartiene a quella catena di cause ed effetti cui diamo il nome di “mondo”. Il Tempio, prima di essere un edificio, è uno spazio separato, dove gli eventi hanno un’altra natura.

Al tempo stesso il Sacro pretende una sua fisicità. Nell’età in cui tutto sembra poter essere delocalizzato, il sacro (ossia il luogo recondito, il sacello, il sancta sanctorum che custodisce arcanamente il senso e l’origine di tutte le cose) vuole una casa: è qui, ma non lì: appunto, separato. Quando Mosè, curioso, si avvicina al roveto che arde e non si consuma, la voce di Dio gli impone di levarsi i sandali poiché quello che calpesta è suolo sacro.

2

Tutto quello che ho detto finora io l’ho imparato soprattutto a teatro, che con il sacro – come tutti sanno – ha molto a che fare.

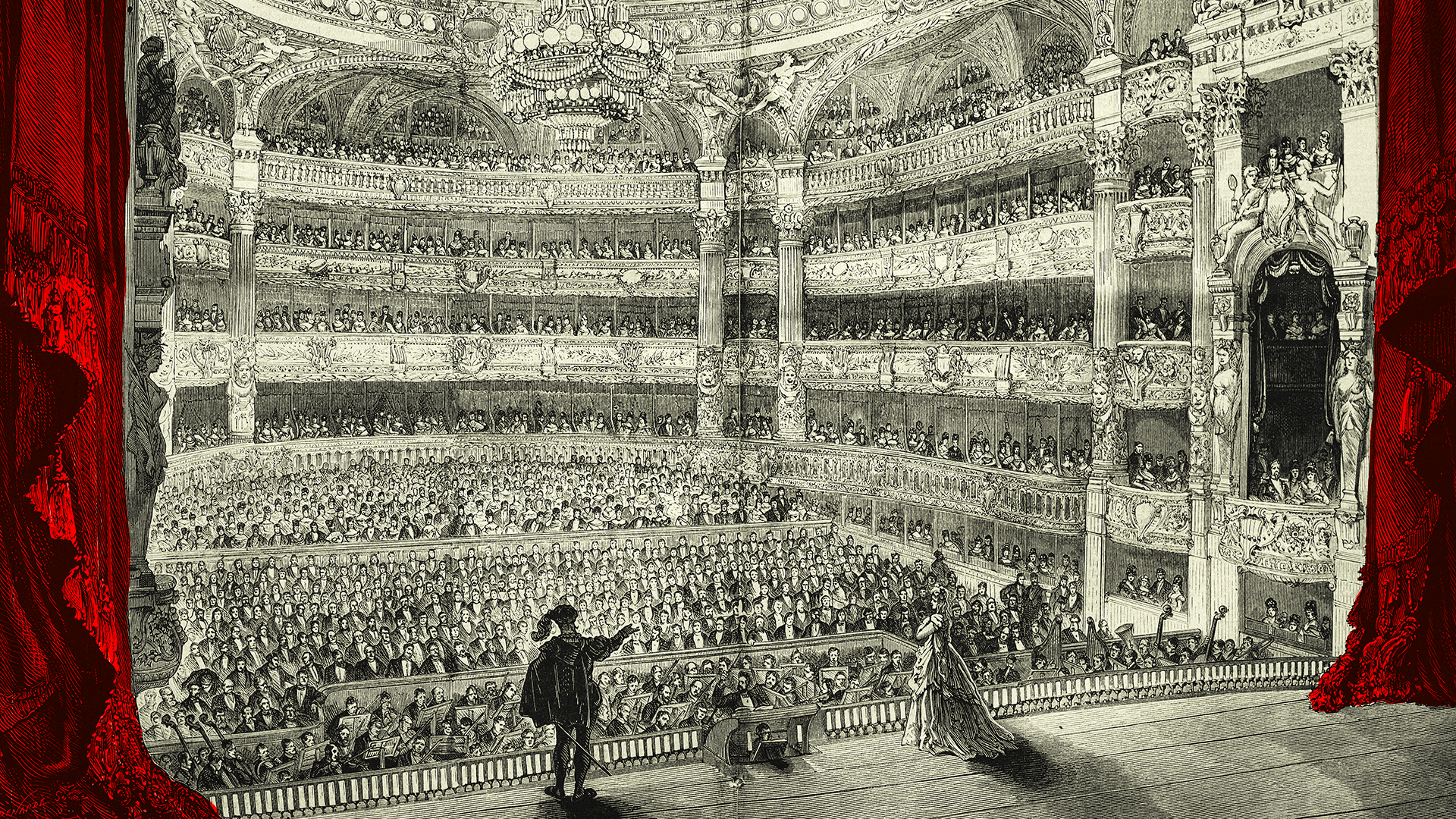

Il Teatro è fra tutte le arti la più refrattaria ai mutamenti: sostanzialmente è ancora oggi quello che era ad Atene, a Epidauro, a Siracusa al tempo dei tempi: l’azione che si compie, sul palco come giù dal palco, è la stessa – oggi forse con minore consapevolezza rispetto a ieri. Cambiano gli stili, le estetiche, ma il teatro resta una realtà fisica che, al pari del tempio (il suolo sacro), non può cambiare di luogo, e come quello è fatto di corpi: di qua i sacerdoti e i consacrati, di là gli attori. Ma è quasi la medesima cosa.

Ne è testimonianza il rapporto sempre conflittuale ma sempre vivo, carnale, che corre tra le due istituzioni: se la Chiesa ha (aveva) in sospetto il Teatro per la sua promiscuità e la sua lascivia (si sa come son fatti, poveri teatranti, con tutte quelle quinte buie, quei camerini stretti stretti, le trasferte in tutti quegli alberghetti, la notte, da soli…) il Teatro da parte sua ossequia la Chiesa toccandosi le parti basse tutte le volte che qualche signora incauta si presenta in platea vestita di viola (il colore dei riti quaresimali, tempo non breve in cui i teatri erano costretti a sospendere la programmazione).

Chiedo perciò aiuto alla terminologia teatrale per cercare di definire in modo credibile un concetto così complesso e così dimenticato come quello di “sacro”.

Tutti noi, compresi i più cinici, conservano qualcosa di sacro: che sia l’amore della mamma, il ricordo di una persona morta, un disco che si ascoltava sempre in compagnia del primo amore, un tatuaggio e il suo senso mai rivelato ad alcuno, ecc. non importa: è impossibile che qualcuno possa farne a meno del tutto.

Forse il Teatro non è più di moda come un tempo, io credo a causa della svalutazione culturale di cui è oggetto il corpo umano. Ma ne riparleremo. Preferisco adesso soffermarmi sulle parole che il Teatro ci ha donato. Ne elenco alcune: “platea”, “dramma”, “osceno, oscenità”, “protagonista”, “catastrofe”, “maschera”, “sipario”, “primadonna”. E, su tutti, scena. La scena del crimine, la scena dell’incidente, lo scenario mondiale, passa la scena di questo mondo, chi è di scena?, non fare tutte queste scene.

Da anni tengo presso lo IULM un corso di drammaturgia nell’ambito di un master. Ogni volta, nella lezione introduttiva, mi vedo costretto a fare un’introduzione all’introduzione per spiegare com’è fatto un edificio teatrale e perché è fatto così. Le prime parole sono dedicate alla scena, e il solo modo per chiarire il concetto è quello di evocare le tante scene del crimine che popolano film e telefilm. E quando chiedo perché vengano chiamate con questo nome sono pochi quelli che citano il nastro di plastica a bande trasversali gialle e rosse che delimita ciò che è “dentro” la scena e ciò che è “fuori”. Proprio come tra “sacro” e “profano”, si stabilisce una delimitazione degli spazi.

“Il Teatro è fra tutte le arti la più refrattaria ai mutamenti: sostanzialmente è ancora oggi quello che era ad Atene, a Epidauro, a Siracusa al tempo dei tempi: l’azione che si compie, sul palco come giù dal palco, è la stessa”.

Il Teatro in altre parole è un luogo a parte, con una sua natura che differisce da ogni altra natura. Lì ha luogo la scena, che consiste tanto nel luogo dove le cose accadono quanto in un’azione destinata a coloro che sono all’interno di quello spazio, e si trovano lì per guardare (theaomai, guardo) quello che accade sulla scena. La sua metafora è potente: ciò che accade (un amore, un delitto, un dramma legato al lavoro, una storia fantastica, una demenziale, una guerra, un pentimento ecc.) in realtà non accade affatto a meno che non accada in quel preciso luogo. Il luogo è parte fondamentale della definizione dell’avvenimento.

L’importanza di questo particolare va ribadita. Gesù nacque a Betlemme di Giudea – ebbene?, diciamo noi illuministi, questo è un dettaglio senza valore, un dio può nascere ovunque. Ma non appena formuliamo un pensiero come questo non possiamo non avvertire un senso di vuoto, di banalità, di finta profondità. S. Francesco comprese bene, quando realizzò il presepe di Greccio, la forza decisiva della metafora per cui Greccio diventava Betlemme, solo Betlemme e non un luogo qualsiasi.

Il Teatro conosce ab origine questa verità. Nel capolavoro di Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore, la fontana presso la quale si consuma la tragedia della Madre è consustanziale alla tragedia stessa, così come i corpi dei personaggi (esseri, dunque, immaginari, che solo un’ultima capriola della fantasia fa salire sulla scena) diventano un tale sacrario della verità di cui sono i portatori da rendere impossibile qualsiasi trasferimento delle loro parole in altri corpi, quelli (reali) degli attori che li dovrebbero interpretare. Così l’azione scenica si conclude, necessariamente, con un collasso.

3

Questa fisicità intransigente è l’elemento che accomuna il Teatro e il Sacro. L’attore e il sacerdote sono parimenti devoti, ossia votati a oltranza a fare del proprio corpo il luogo impossibile ma insieme imprescindibile di un’azione essenziale, l’evocazione cioè di un rito fondativo.

Mi limito a osservare una palese analogia: l’attore è votato (spesso a proprio danno) a evocare sulle assi del palcoscenico nature-altre immedesimandovisi senza infingimenti – l’attore non è uno che finge di essere qualcun altro –, in breve assumendone l’immagine interiore, riproducendone il pensiero e il sentimento: compiendo, insomma, un atto di devota immedesimazione; allo stesso modo, Gesù Cristo – di cui il sacerdote evoca il sacrificio unico – è a sua volta l’attore libero e tragicamente consapevole di una volontà che talora gli appare opposta a ogni possibile desiderio (“Passi da me questo calice”), quella del Padre.

Osservo, di passaggio, che la strada che conduce un essere umano al divino segue proprio la via del desiderio, ed è perciò interessante come il compimento del desiderio richieda di necessità, a un certo punto del cammino, la sua negazione. Anche qui la metafora teatrale regge: l’attore frequentemente sbaglia interpretazione quando ritiene di sentirsi del tutto dentro i panni del personaggio, e il regista saggio (come ricorda Toni Servillo a proposito di Eduardo) sa che per dare il meglio l’attore deve sempre vestire panni stretti.

4

I Padri sono il grande tema dell’Occidente, da Kronos fino a Freud, e il Sacro è la cornice che ne inquadra l’immagine. L’epoca moderna realizzerà la sua critica dei padri in un processo di secolarizzazione della cultura al cui principio storico troviamo però emblemi di orfanezza, di spaesato non-rapporto, che trovano la loro celebrazione nell’immenso Don Chisciotte.

Si introduce così l’ultimo scampolo del nostro discorso: quello che lega il sacro (e la devozione come azione consacrante) e la Morte.

Morte. Un famoso architetto disse che un edificio può essere detto luogo oppure no a seconda che la sua architettura contenga o meno un principio di orientamento. Entrando in una chiesa sappiamo dove si trova l’altare maggiore, e se non lo sappiamo lo possiamo dedurre dall’orientamento delle panche. Entrando in un teatro distinguiamo la scena (dove si celebra il sacrificio laico) dalla platea. Anche una casa ben costruita dovrebbe permetterci di capire, a un primo sguardo, dove si trovano la cucina, le camere da letto o i bagni. Sono architetture parlanti.

Viceversa, in un supermercato senza l’aiuto delle frecce non saremmo mai in grado di dedurre la collocazione degli yogurt da quella dei detergenti intimi, perché l’architettura dell’edificio non è in grado di dircelo, è un’architettura muta.

Ora, come il Tempio ha la sua parte inviolabile (il sacello, il tabernacolo, il sancta sanctorum) custodita da quella speciale aura che è il presbiterio (spazio destinato solo ai consacrati), così anche la scena teatrale sta sul limite tra il luogo delle parole e dei riti e il non-luogo dove regnano il silenzio, la sconoscenza, la perplessità.

I Greci inventarono una formidabile metafora capace di racchiudere ogni negazione possibile del Sacro, tanto nella versione religiosa stricto sensu quanto in quella (non meno religiosa) dei saltimbanchi: il Labirinto.

Sospetto che il Labirinto abbia a che fare con il Teatro. Che sia in altre parole lo sviluppo di ciò che era detto osceno, ossia contrario alla scena. Gli eventi cruenti, nella tragedia antica, sono sempre affidati al racconto di qualcuno, mai mostrati: l’uccisione di Agamennone, il suicidio di Giocasta, l’infanticidio di Medea, la follia di Eracle, e così via. Sono eventi osceni, contrari alla scena, e non devono essere visti.

Nei cunicoli del buio mondo osceno si sviluppa, dunque, il Labirinto, il non-luogo per eccellenza, buio e senza frecce direzionali. La Morte avviene fuori dalla scena, nel buio. I giovinetti destinati a essere divorati dal Minotauro camminano dentro la Morte (un verso di Giorgio Caproni recita “son già dentro – la morte”) ben prima di incontrare il mostro – che appare come una specie di pleonasmo, di abbassamento di stile rispetto alla metafora perfetta. In effetti, il mostro è il Labirinto stesso, con la sua oscurità e la sua inabitabilità.

Ma i giovinetti sono devoti, votati alla morte. Torna qui, ante litteram, la condizione dell’uomo Gesù di Nazareth, figlio di Colui che è l’oggetto di ogni desiderio – dai nostri piccoli desideri quasi infami al moto dei pianeti e delle stelle (Dante) – che per compiere il Suo disegno e il proprio voto deve attraversare la negazione di ogni proprio desiderio, che è il desiderio di Dio stesso.

Conosco personalmente molte persone, non soltanto sacerdoti o monaci, che hanno, come si dice, preso i voti. Povertà, castità, obbedienza. Ma perché rinunciare all’amore, al piacere, alla libertà? Tutto questo sarebbe assurdo se noi non intendessimo quanto l’esperienza umana come tale implichi il labirinto (nella cultura giudaica e cristiana: il deserto). Il fatto che non tutti siano chiamati a vivere questa condizione, poiché non c’è voto, e quindi devozione, senza vocazione, pertiene alla natura stessa della nostra vita, in cui ciò che è “per tutti” deve essere incarnato, recitato, assunto, scontato da “qualcuno”. La celebre frase di Gesù “molti sono i chiamati ma pochi gli eletti” non prelude all’istituzione di un’élite o all’avvento di quell’epoca poco augurabile che Giorgio Gaber chiamava “il potere dei più buoni” ma alla ragione stessa della vocazione (cioè dei chiamati) e alla sua durata, alla sua permanenza nel tempo. Affinché la vocazione duri, è necessario che esistano gli eletti, le vittime sacrificali, coloro che saranno i capifila nella Storia (ossia quaggiù, nel tempo e nello spazio) di quel destino di senso, di compimento, di piena soddisfazione.

“Ora, come il Tempio ha la sua parte inviolabile (il sacello, il tabernacolo, il sancta sanctorum) custodita da quella speciale aura che è il presbiterio (spazio destinato solo ai consacrati), così anche la scena teatrale sta sul limite tra il luogo delle parole e dei riti e il non-luogo”.

In questo senso la devozione assume un significato profetico, così come, sul versante laico, lo è il Teatro, che presenta i suoi drammi, tragici o comici che siano, appena al di qua della soglia dell’Osceno. Perfino la commedia, nelle sue espressioni più alte, non può rinunciare a farci percepire la presenza di questa bocca infernale, che qualcuno sarà chiamato ad attraversare. Penso al Sogno di Shakespeare, al Revisore di Gogol e a quel terribile capolavoro che è il Sior Todero di Goldoni, che mentre si svolge l’azione tuona da dietro le quinte o dal camerino le sue parole oscene: El paròn son mi!

Va da sé che la persuasività di chi sta sulla scena consiste nella capacità di creare quell’aura, quell’accompagnamento al Sacro di cui sarà visibile solo una parte, quella che sta al di qua della soglia fatale; quella che precede l’inoltrarsi dell’eroe/vittima nel labirinto dell’Osceno.