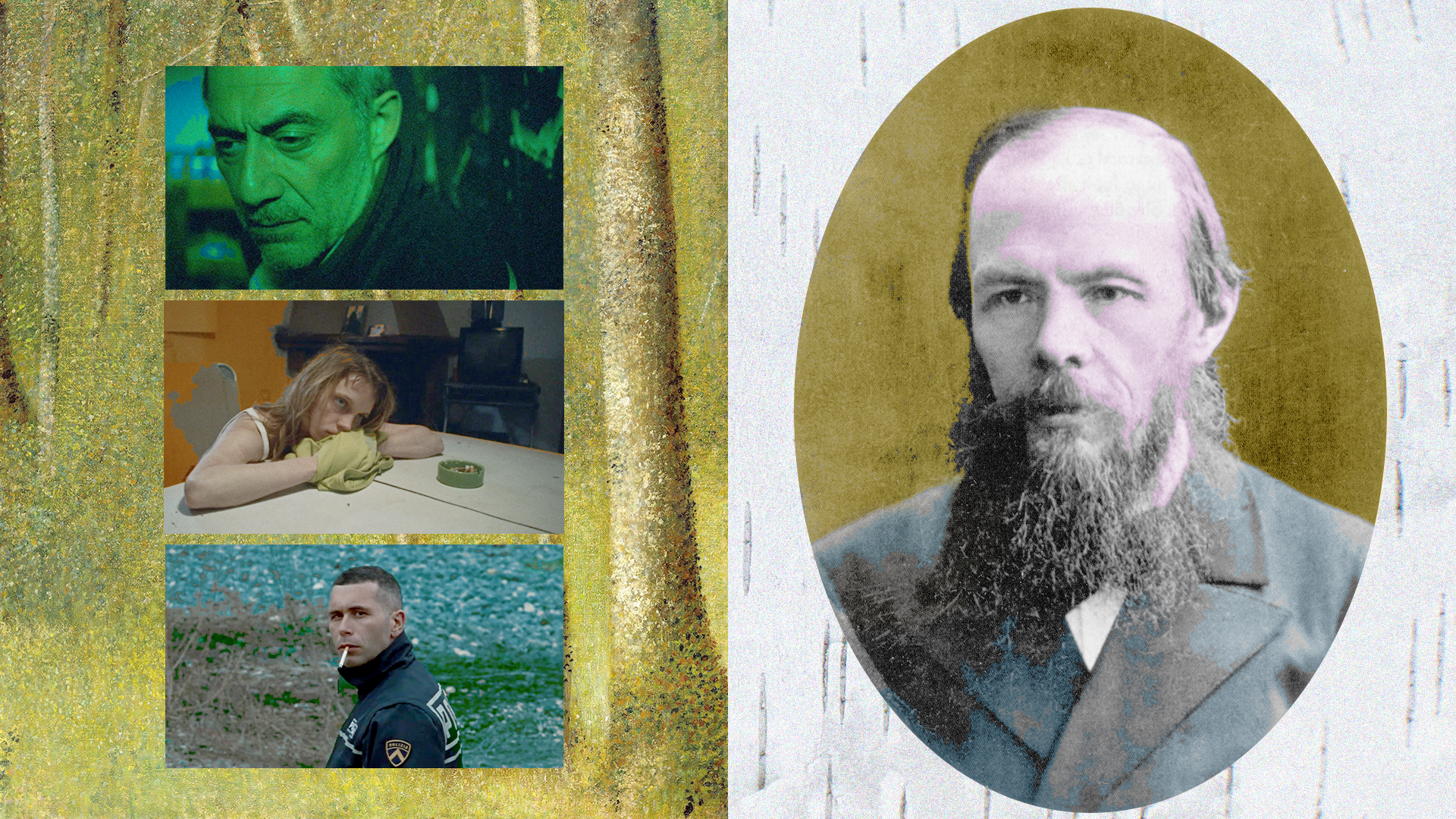

I due registi, nel raccontare le vicende di un killer, sembrano essersi ispirati a Dostoevskij anche per la discesa, fredda ma implacabile, che investe ogni personaggio.

1. DOSTOEVSKIJ

Chi muore vede tutta la vita scorrergli davanti in un lampo. Quante volte l’abbiamo sentita questa storia? Tante da avere perso il conto. Abbastanza da ripeterla come un riflesso condizionato e darla per scontata, una verità assoluta. Abbastanza da chiedersi come mai non sia ancora finita nei biscotti della fortuna: Domani avrà visto il film a scorciatoia della sua vita come un fulmine. Se la rievoco per parlare di Dostoevskij – inteso tanto alla russa, dasta-ief-schi con i breve finale ovvero come lo scrittore che tutti conoscono, quanto alla romana, dostoieschi, come nella serie in sei puntate dei fratelli D’Innocenzo – è perché posso smentire. Ho visto visto e rivisto parecchi film nel corso della mia vita. Molti li ho visti nelle sale ampie e fumose di un tempo, altri in quelle spesso più anguste e semivuote di oggi. Molti li ho visti in televisione oppure in streaming, molti li ho noleggiati, altri li ho acquistati, prima in VHS e poi in DVD, alcuni li ho scaricati in formati digitali pirata e alcuni – una ristretta minoranza, in verità – li ho visti infine in anteprima, ai festival o comunque in maniera riservata e con la preghiera di non rovinare la visione agli spettatori svelando il finale e certi snodi della trama, i cosiddetti colpi di scena. Ho visto tanti di quei film nella mia vita che ogni tanto mi chiedo se in punto di morte li rivedrò scorrere davanti agli occhi in un lampo. È una domanda senza senso che mi pongo per puro gusto speculativo. Senza senso perché so che è un’ipotesi inverosimile, almeno per me. So cioè che non vedrò alcun film un attimo prima di morire, né il filmone compresso della mia vita né una rassegna velocizzata con il meglio di Hitchcock, il mio regista preferito.

Lo so perché ci sono già stato, in punto di morte. Più di una volta. E in nessuna di queste occasioni ho visto o pensato niente di simile e anche se la prima volta avevo appena cinque anni, sento di poter affermare con discreta certezza che in quel momento l’attenzione è più rivolta ai dettagli, a cose e frammenti in apparenza sciocchi e banali che per qualche sconosciuta ma profonda ragione si impongono allo sguardo e alla mente prevalendo sul resto. So anche però qual è l’obiezione più ovvia: alla fine non sono morto e per quanto possa esserci arrivato vicino, sempre che ci sia arrivato davvero, sono ancora qui e pertanto qualsiasi cosa abbia visto o provato non l’ho visto o provato in punto di morte. E poco importa che io possa muovere la stessa e ovvia obiezione a chi pensa di andarsene da questo mondo rivedendo in un lampo il tempo che vi ha trascorso. Parliamo infatti di un mito, di una credenza ormai popolare, di un ingrediente imprescindibile di ogni discorso o racconto in cui entri la morte. Con una parola, potremmo dire che è letteratura. Diciamo anche cattiva letteratura, se proprio vogliamo, ma comunque di letteratura. Del resto, dovrebbe essere risaputo anche questo: la buona letteratura si fa con quella cattiva.

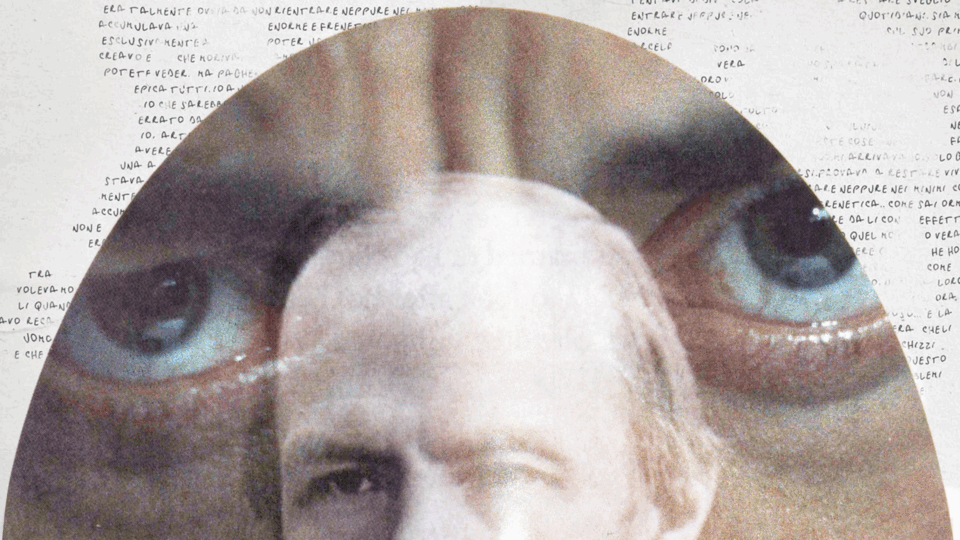

Dostoevskij è stato in tutta probabilità il primo scrittore di rilievo a renderlo evidente. È stato il primo a fare della cronaca nera una questione religiosa e del delitto un metodo di indagine filosofica. Il Dostoevskij del filmone in sei puntate dei D’Innocenzo non è Dostoevskij ma è al contempo scrittore e omicida; in un certo senso – e non sto svelando nulla che venga alla luce dopo la prima puntata – è al contempo anche omicida e investigatore, e dunque delitto e castigo. Dostoevskij è il nome che, “per semplificare” e con ostentato disprezzo, Enzo Vitello e la sua squadra danno al serial killer che sparge sangue nella loro giurisdizione e non soltanto nella loro. Lo chiamano così perché ha l’abitudine di lasciare sui luoghi del delitto fogli, anzi lettere, “letterine” come le bolla Vitiello, in cui racconta e commenta gli ultimi attimi di esistenza in vita delle vittime. Queste lettere, questi ritratti di persone che muoiono infarciti di “aggettivi freddi” e “dissertazioni depresse” sono l’unico tratto distintivo, l’unico elemento ricorrente di un modus operandi per il resto sempre diverso e in apparenza privo di coerenza e moventi, se non quello di togliere la vita, che Dostoevskij considera un errore della natura. Lo scrittore omicida sembra infatti intendere la vita come un malsano e insensato processo di trasformazione, l’assurda malattia del vivere, questa è una delle definizioni cui ricorre nelle sue “letterine.” Tutto in un essere umano si trasforma, dal corpo ai sentimenti, tutto diventa qualcos’altro, a cominciare dall’amore che spesso diventa odio per poi affievolirsi e ridursi a niente. Il Dostoevskij dei D’Innocenzo si presenta dunque come un filosofo dilettante in lotta con il nulla, un tratto peraltro non estraneo neanche al vero Dostoevskij. Ma su questo torneremo in seguito. Prima è necessario concentrarsi su Vitello, un personaggio che appartiene a una genia ormai ben codificata e riconoscibile, quella del poliziotto come uomo allo stremo, un relitto umano infestato da fantasmi e sensi di colpa. È una figura che ha toccato il suo apice, il suo punto di non ritorno nel Rust Cohle di True Detective. Per concepire un personaggio che riprenda ancora quel modello – quel miscuglio di stanchezza rabbiosa e dolente cinismo incarnato da Matthew McConaughey in un’interpretazione altrettanto terminale – senza farne una parodia, abbracciandolo con amore incondizionato, se non compassione, come fa Filippo Timi in questo filmone formato serie tv, ci vuole il coraggio immotivato alla Hic sunt leones, la stanca disperazione di chi è arrivato all’ultimo confine e può soltanto proseguire, andare oltre. Sia i fratelli registi sia l’attore lo possiedono o almeno questo è quanto le sei puntate lasciano intendere. Timi, in particolare, indossa i panni di Vitello con un’angoscia estatica, da ultimo miglio. È sostenuto nell’impresa da un cast perfetto. Federico Vanni è il capo dell’avamposto di Polizia, un malinconico uomo di mezza età, diviso tra i sentimenti di amicizia e compassione che prova per Vitello e la linfa fresca portata alle indagini da un nuovo agente, un giovane ambizioso e sicuro di sé, incarnato dal bravo Gabriel Montensi e deciso a imporsi senza pietà sulla vecchia guardia e in particolare su Vitello che e per lui soltanto “un pazzo, un malato, uno stronzone” con modi da bullo. A colpire è però soprattutto la prova di Carlotta Gamba, nella parte della figlia di Enzo. Dilaniata da una sofferenza ringhiosa perché abbandonata dal padre quand’era ancora bambina, Ambra cerca di far male a sé stessa e al genitore in ogni modo possibile, abusando di droghe e farmaci, svendendo il proprio corpo. All’origine della separazione c’è un segreto osceno e indicibile, qualcosa di tremendo al solo pensiero e che Vitello ha infatti solo pensato. Questo segreto, questo orrore solo pensato è anche ciò che spinge il poliziotto a sviluppare un’ossessione morbosa per il serial killer. Il modo in cui lo considera una questione personale, se non viscerale, ricorda il legame esclusivo che unisce a volte un lettore al suo scrittore preferito. Pensiamo ora a cosa era uno scrittore per i lettori di un tempo, pensiamo a quando lo scrittore era perlopiù se non soltanto un nome impresso sulla copertina e il dorso di un romanzo, un’entità astratta se non un fantasma. Pensiamo ai tempi in cui scattare foto era molto meno immediato e i social ancora non esistevano e le presentazioni non si chiamavano ancora eventi e le persone usavano ancora carta e penna per scrivere nella vita vita di tutti i giorni, anziché condividere e digitare su schermi luminosi. Il nostro Dostoevskij è appunto un’entità di quel tempo e non per niente scrive a mano le sue letterine, fregandosene che il suo ordinato stampatello possa costituire prima una pista grossa come una casa e poi una prova. Lo stesso 16 millimetri con cui è stata girata la serie richiama quel tempo; la pellicola è in questo un corrispettivo della carta. Prendiamo poi il poliziotto: anche lui scrive o almeno è un aspirante scrittore. Nella prima scena della prima puntata lo vediamo in casa, sdraiato a terra. Le boccette allineate in bell’ordine – come lo stampatello di Dostoevskij – ci dicono che ha ingoiato un bel po’ di pasticche, probabilmente abbastanza per togliersi la vita. Ha anche scritto una sua letterina, un biglietto di scuse spiegazione addio, come si conviene a un suicida. Sarà proprio la notizia di un nuovo omicidio di Dostoevskij a fargli cambiare idea. Il gesto in cui si decide l’intera serie è probabilmente quello iniziale di Vitello: alzarsi e camminare all’aria aperta come un Lazzaro per infilarsi due dita in gola e rigettare i farmaci. Più avanti vedremo il poliziotto infilare in quella stessa bocca una letterina del serial killer, come rivedremo un altro suicidio tentanto e mancato alla stessa maniera seppure da un’altra persona, fino alla torsione finale, un colpo di scena alla Misery non deve morire lungo una puntata intera in cui il gorgo che tiene legati Vitello e Dostoevskij, vita e morte, poliziotto e assassino, lettore e scrittore arriva a sciogliersi. In Indizi, il diario di lavorazione della serie in cui i fratelli D’Innocenzo hanno raccolto storyboard, foto di scena e riflessioni, ci viene rivelato che nella sceneggiatura Vitello veniva descritto come “uomo estinto.” Il modo preciso in cui va intesa questa definizione resta aperta. Ogni ipotesi è buona. Vitello potrebbe essere estinto perché ormai dissolto, un fantasma di sé stesso – Timi ha perso dodici chili per interpretarlo – oppure estinto quale emblema dell’ultimo uomo, una prefigurazione dell’imminente scomparsa del genere umano dal pianeta. Nel primo caso troverebbe conferma una verità comunque acclarata: i veri scrittori scrivono come fossero già morti, estinti o almeno obliati. Nell’altro si scorgono i segni del pensiero di Dostoevskij; l’altro, quello russo. “Ma ha mai assassinato qualcuno, Dostoevskij?” si chiede Albertine in una famosa conversazione con Marcel nel quinto volume della Recherche. Se lo chiede perché, a suo avviso, tutti i romanzi che lei ha letto potrebbero intitolarsi Storia di un delitto. “È un’ossessione” dice Albertine. “Non è naturale che parli sempre di questo.” Marcel non sa bene che rispondere. Confessa di conoscere poco la vita di Dostoevskij e non essendo lui – il Marcel personaggio – un romanziere non è neanche in condizione di stabilire quanto un così ostinato interesse per il delitto sia estraneo alla letteratura. Arriva però a riconoscere la possibilità che “i creatori siano tentati da forme di vita che personalmente non hanno provate.”

“Chi muore vede tutta la vita scorrergli davanti in un lampo. Quante volte l’abbiamo sentita questa storia? Tante da avere perso il conto. Abbastanza da ripeterla come un riflesso condizionato e darla per scontata”.

Qualunque siano le ragioni e le ispirazioni che hanno portato i D’Innocenzo a individuare in Dostoevskij il modello ideale del loro serial killer scrittore, è la scelta perfetta, l’unica plausibile per una figura del genere e anche la più adatta ai due fratelli. Lo è perché Dostoevskij è un scrittore fuori moda o comunque non più così alla moda, non più così letto tra i giovani come lo era quando ero giovane io e i D’Innocenzo sono, anzi vogliono essere fuori moda, seppure eleganti e attenti ai dettagli come pochi. Lo è perché loro stessi sono dostoevskiani, con quei loro pastrani, quel loro fissarsi sulle cose e sulle persone, quel modo di scrutare come se vedessero in te qualcosa che tu non sai, quel loro fremito continuo, quell’elettricità che emanano quando sono in coppia, un’elettricità non inquadrabile, diciamo pure inquietante, un’elettricità che può preludere tanto a una carezza dolcissima quanto a un accesso di violenza o follia o a un’indifferenza totale. Sembrano, nei tratti, nella luce degli sguardi, nel pallore chiazzato di rosa dei visi così poco mediterranei, un’apparizione ideale per Le notti bianche; più precisamente una duplice apparizione di Stavrogin, che è però il personaggio di un altro romanzo, I demoni, nonché la quintessenza del mondo dostoevskiano: “I suoi capelli erano anche troppo neri, i suoi occhi luminosi anche troppo tranquilli e limpidi, il colorito del viso anche troppo delicato e bianco, l’incarnato anche troppo vivo e puro, i denti come perle, le labbra come coralli; sembrava un quadro, ma nello stesso tempo si sarebbe detto anche repulsivo. Dicevano che il suo viso ricordava una maschera; del resto dicevano molte cose, fra l’altro anche della sua straordinaria forza fisica. Era di statura quasi alta.” Basterebbe scrivere “i loro capelli” anziché i suoi e declinare il resto di conseguenza per avere un ritratto perfetto. È probabile però che, se dall’aspetto fisico si desumesse anche una similitudine caratteriale, i due fratelli avrebbero da ridire, essendo Stavrogin un sanguinario, votato al delitto e in particolar modo alla perversione. L’aspetto più interessante del personaggio non è però che incarni un male assoluto al cospetto del quale Raskol’nikov diventa uno scolaretto, bensì la forza magnetica che irradia. È la figura centrale del romanzo, quella che più resta impressa, benché non sia il protagonista. Anzi per quasi tre quarti del libro non è che un nome; compare soltanto in maniera indiretta, nei ricordi e nei racconti che ne fanno gli altri personaggi. Perfino la sua descrizione fisica – che pure incontriamo nelle primissime pagine – viene fatta in sua assenza. Anche la sua personalità resta un mistero. Per certi versi, non sembra averla neanche, una personalità; non nei termini comunemente si intesa almeno. Stavrogin si muove lungo un confine varcato il quale non esiste che il male e tuttavia le sue motivazioni non sono mai chiare nonostante in una circostanza tradisca un sentimento di compassione o qualcosa che gli somiglia. Il solo fatto che possiamo dare per certo è però la sua indifferenza alla vita e in questo il serial killer dei D’Innocenzo si dichiara in un suo erede quando definisce il vivere un’assurda malattia.

L’essenza del personaggio non va tuttavia cercata in ciò che egli pensa, nella sua vera natura, ma nella vibrante indeterminatezza, nel manifestarsi in assenza, come un vuoto palpabile. Stavrogin è un fantasma quantico la cui importanza non consiste nella sua persona ma nel modo in cui essa funge da calamita, da attrattore e repulsore sugli altri personaggi determinandone il destino e spesso la morte. In questo egli è una maschera, una semplice funzione. La sua presenza sempre incombente serve a instillare e alimentare negli agli altri personaggi – e di conseguenza in noi lettori – il dubbio che la vita sia uno sbaglio. In quanto maschera, la sua personalità non è un fatto accessorio, come accessoria è l’identità del serial killer dei D’Innocenzo. Bisogna che qualcuno uccida per dare voce al pensiero di Dostoevskij, ma a differenza di quanto accade in storie di questo tipo, concepite per capire chi è l’assassino, la vera questione è un’altra: capire perché c’è un assassino, il che ne fa una figura necessaria nell’economia del racconto ma sostituibile, esattamente come ognuno di noi.

***

2. DOSTOEVSKIJ

Mi accorgo solo ora di un dettaglio essenziale che rischiava di sfuggirmi anche se in bella vista. Più di una volta ho chiamato i due registi semplicemente D’Innocenzo, quando non sono affatto semplicemente i D’Innocenzo e nemmeno Fabio e Damiano D’Innocenzo, ma i fratelli D’Innocenzo. È così che si firmano: fratelli, anzi FRATELLI. Guardo la copertina di Indizi e in testa leggo FRATELLI D’INNOCENZO. Ripenso ai titoli di testa del loro film di esordio, che ho ho rivisto giusto la scorsa notte – La terra dell’abbastanza, e rivedo questa firma comparire a più riprese volte e sempre scritta nello stesso mondo, FRATELLI D’INNOCENZO, tutto maiuscolo, come lo stampatello delle letterine di Dostoevskij, come a indicare un’entità a sé. Ricordo allora quel che diceva Thomas Bernhard a proposito del protagonista di un suo romanzo, Correzione: “Non è Wittgenstein, ma è Wittgenstein” riferendosi ovviamente al filosofo su cui era modellato. Quel personaggio è in buona sostanza un doppio di Wittgenstein, un sosia che non si manifesta nel mondo reale o almeno con sembianze reali, ma abita invece quell’universo parallelo cui tende ogni romanzo degno di tal nome. Soltanto i romanzi mediocri si limitano alla mera rappresentazione del mondo; quelli che davvero vale la pena leggere aspirano infatti alla creazione di una replica, un mondo altro, più o meno somigliante al nostro, magari anche indistinguibile dal nostro, ma comunque altro.

Questo mondo altro, per Dostoevskij, era Pietroburgo, “la più astratta delle città,” così la chiamava lui o almeno un suo personaggio. Non per niente il suo universo parallelo comincia a prendere con Il sosia, romanzo che ha per sottotitolo Poema pietroburghese. Sarebbe però un abbaglio vedere nello scompiglio che porta l’apparizione di un nuovo Goljàdkin nella vita del consigliere titolare Jàkov Petròvič Goljàdkin l’ennesimo racconto di specchi e sdoppiamenti alla dottor Jekyll e signor Hide in cui convivono due opposti, male e bene o anche soltanto luce e ombra. Luce e ombra, e ancor più bene e male, sono certo problemi fondamentali per Dostoevskij; basti considerare che Il Sosia prelude alla Pietroburgo sospesa tra il calare e il sorgere del sole delle Notti bianche il cui sognatore con il suo lungo discorso sulla solitudine prepara di fatto il terreno al monologo di Memorie del sottosuolo e alla città soffocante e fetida di Raskol’nikov e Delitto e castigo. E tuttavia non è dalla comparsa del sosia che si deve partire, ma dall’incipit del “poema,” quasi corrivo – come spesso lo è Dostoevskij – nella sua apparente banalità. Il racconto si apre alla maniera del Dostoevskij dei Fratelli D’Innocenzo ovvero con un risveglio, anche se di natura diversa dalla resurrezione di Enzo Vitello, fosse soltanto perché il poliziotto è disteso su un pavimento anziché sulle lenzuola di un letto. Quello di Goljàdkin è infatti un risveglio ben noto al lettore consumato, un risveglio come tanti, faticoso come lo sono tanti risvegli. Se ne trovano a centinaia nei libri.

A volte il risveglio è l’espediente con cui lo scrittore ci presenta il protagonista e il mondo in cui vive. Altre volte invece, quando aprire gli occhi è un travaglio – vuoi per via di un sonno inquieto come quello famosissimo di Gregor Samsa nella Metamorfosi di Kafka, vuoi perché il personaggio ha il dubbio di dormire ancora – l’incipit ha invece la valenza di un monito, il segnale inequivocabile che da lì in avanti il mondo di tutti i giorni in cui il protagonista ha sempre vissuto si disgregherà per trasformarsi in un incubo. Nel poema pietroburghese troviamo entrambi questi tratti arricchiti però di un elemento in più, una peculiarità essenziale malgrado il lettore comune tenda a dimenticarsene appena il sosia entra in scena. Con il ridestarsi dei sensi e di una percezione distinta di un circondario famigliare, Goljàdkin si scopre osservato dalle pareti della sua piccola stanza nonché dai mobili che l’arredano, il comò di mogano, le sedie finto mogano, il tavolino verniciato di rosso, l’ottomana coperta da un’incerata rossastra a fiorellini rossi e perfino dai vestiti che il consigliere titolare si è tolto di fretta al momento di coricarsi buttandoli alla meno peggio sul divano. Perfino la grigia mattina autunnale se ne sta lì a guardare, anzi a spiare – così scrive Dostoevskij – con una smorfia acida e corrucciata da dietro i vetri appannati della finestrella, una smorfia tale che il consigliere può solo arrendersi all’evidenza: è a Pietroburgo.

È la personificazione della mattina, dell’ambiente circostante, la vera crepa, il vero inizio; il sosia che non è che un fatto accessorio, la conseguenza di qualcosa che preesiste. Anche in Delitto e castigo, niente di quello che accade nel romanzo avrebbe senso se non fosse preceduto dalla camminata iniziale di Raskol’nikov nelle strade di Pietroburgo. Il vero sosia non è l’impostore, la replica di sé stesso che il consigliere crede di vedere, bensì il mondo che lo osserva, lo spia; un mondo che somiglia al mondo noto, ma non è esattamente il mondo.

Questa duplice sensazione di familiarità e spaesamento è un tratto ricorrente e centrale anche dei fratelli D’Innocenzo. Da me interrogato, alla domanda Che mondo è quello di Dostoevskij?, Fabio ha risposto: “È un mondo meraviglioso in cui vorrei vivere. La malinconia che regna in quella terra di nessuno incarna una bellezza viscerale, atipica, che mi turba.” Sulla bellezza, in tanti avranno da ridire. L’espressione terra di nessuno va intesa in senso letterale. Non vi è niente in Dostoevskij – che sia un luogo, un edificio, un oggetto – non toccato dai segni di un desolato abbandono, di una miseria e un disfacimento così profondi da sembrare atavici, una condizione primigenia dell’esistere più che una sua fase terminale. Ma non solo. È una terra di nessuno anche perché non riconducibile a un luogo preciso. In nessuna delle sei puntate è dato capire dove si svolga la storia e quando compare una mappa, questa non è che un reticolo di filamenti e puntini senza uno straccio di nome. Del resto ogni edificio – che sia l’avamposto di polizia sede delle indagini o la casa di Vitiello, uno squallido ristorante o un orfanotrofio abbandonato – è collocato in mezzo al nulla, lontano da tutto, ai margini estremi di un agglomerato urbano anche piccolo. Ogni tanto sembra di scorgere all’orizzonte barlumi una città; restano però apparizioni indistinte, allucinazioni o sogni o una mescolanza di entrambi, fantasmi di una città che se davvero esiste sarà con grande probabilità una città fantasma, e comunque tutto sfuma nelle brume del paesaggio o nella grana grossa del 16 millimetri. Difficile che l’ipotesi di un mondo fiabesco sfiori lo spettatore contemporaneo, non più abituato a una miseria rappresentata con tanta crudezza. L’impressione sarà probabilmente opposta, quella di un realismo senza mediazioni, quasi sconveniente in un tempo ormai abituato a immagini ritoccate e filtrate.

Il mondo di Dostoevskij sembra troppo realistico per non sembrare reale. Eppure basta soffermarsi sui dettagli più appariscenti per rendersi conto che vi è poco di reale in questo mondo. Il più evidente e macroscopico, quello che ci viene sbattuto di continuo sotto gli occhi, è costituito dalle divise indossate da Vitello e dai suoi colleghi: non sono quelle in dotazione a nessuna forza di polizia del nostro paese. Interrogati su questo punto, uno dei fratelli – non ricordo più quale dei due – ha spiegato che le divise della polizia italiana sono brutte e per questo le hanno ridisegnate. Non c’è motivo di non credergli; è una risposta coerente con l’altra.

Se siamo in un mondo meraviglioso in cui i fratelli vorrebbe vivere, un mondo ideale cioè, una strana specie di utopia, tutto ciò che a loro risulta brutto, stonato, difforme dal mondo che cercano, va ripensato e sostituito. Del mondo in cui viviamo noialtri si salva il grosso, l’essenziale: siamo in Italia, all’inizio del Ventunesimo secolo, si paga in euro. Il resto – per dirla come va detta – somiglia al nostro mondo ma non è il nostro mondo, bensì un suo sosia o, se vogliamo, un suo fratello gemello e come accade con i gemelli è facile confonderli al prima vista, dopodiché la differenza di alcuni particolari – le divise della polizia, per esempio – si imprimono nei occhi e ci rendiamo conto di essere in un altrove.

Mai i fratelli D’Innocenzo si erano spinti a un tale grado di spaesamento, anche se La terra dell’abbastanza già coltivava i germi di un altrove. I protagonisti del loro film d’esordio – due ragazzi che grazie all’uccisione fortuita di un “infame” entravano nelle grazie della mala – si muovevano in periferia parlando il romanesco di quelle strade, ma l’accento e il nome Roma che ogni emergeva come un’entità superiore e distante erano gli unici tratti davvero riconoscibili. Per il resto, la geografia era sfuggente. Eravamo senz’altro in una periferia romana, con il suo campo giochi ovviamente invaso da sterpaglie e rifiuti, ovviamente circondato dai tipici casamenti dormitorio di tante periferie, ma non era dato capire se fossimo a Tor Bella Monaca dove i fratelli sono nati o in un altro quartiere. Per non parlare della centrale di polizia inquadrata alla fine di quel film, una sorta di tetra e dolente fortezza Bastiani affacciata sulle corsie di una strada a scorrimento veloce, la cui solitudine nel paesaggio è la stessa – seppure meno marcata – dell’avamposto di Dostoevskij. Che tutte le periferie degradate si somiglino nel loro fatiscente anonimato è un fatto innegabile, ma non spiega perché questi luoghi siano riconoscibili non per ciò che sono quanto per ciò che evocano; somigliano infatti più a un’idea di luogo che a posti precisi, indicati nelle mappe e provvisti di nome.

I due ragazzi della Terra dell’abbastanza sono amici per la pelle o almeno è così che si vedono: uniti da un legame talmente profondo da sembrare quasi un destino, un vincolo di sangue. “So’ tu fratello… sapemo tutto l’uno dell’artro” dice uno dei due. Li lega la parlata, le scuole frequentate, le esperienze fatte e il luogo in cui vivono. Perfino nei loro nomi sembra scritto un destino comune, iniziano entrambi per M e hanno entrambi un un che di miseramente esotico, ideali per ragazzi di periferia. Mirko e Manolo non sono però una cosa sola, come a loro piace pensare, ma due persone distinte e nemmeno così identiche. La tensione del film è infatti imperniata proprio sulle fratture che minano la loro fratellanza, le diversità sempre incombenti e che cospirano ai loro danni, che li porta a scontrarsi, a separarsi malgrado la loro voglia di un percorso comune. Perfino nella morte, nella straziante scena del tatuaggio che chiude la loro storia, sembrano ritrovare un’unione. Non rimane allora che il luogo: è quella periferia senza nome a renderli fratelli, simili. Leggere tutto questo in chiave autobiografica è una tentazione fin troppo facile. Le foto che ritraggono i fratelli D’Innocenzo – foto in cui si tengono per mano o in cui uno bacia la testa dell’altro – sembrano un’incarnazione umana della correlazione quantistica, lo sconcertante fenomeno del mondo sub-atomico per cui i destini di due particelle unite da un’interazione iniziale appaiano intrecciati al punto che i loro stati resteranno identici, non importa quanta distanza possa in seguito separare le due particelle; se una delle due muterà, anche l’altra muterà, anche se fosse lontana anni luce dalla sua particella gemella. Questo mistero ancora inspiegato della fisica, questa “azione spettrale a distanza,” come gli scienziati la chiamano, sembra spingersi oltre la semplice affinità elettiva. La fratellanza è soltanto la condizione in cui il fenomeno si rivela con maggiore evidenza, ma è un effetto più che una causa. È il mondo a funzionare in questa maniera, non le due particelle gemelle.

Se i luoghi sfuggenti in cui sono ambientati le storie dei fratelli D’Innocenzo finiscono per prendersi spesso la scena e confinare i personaggi e le loro azioni in secondo piano è proprio perché sono loro i veri protagonisti, è nella loro entropia che si rivela la natura delle cose, animate e inanimate. Il poliziotto Vitello e il serial killer Dostoevskij vogliono sentirsi fratelli, uniti da un identico destino proprio come i due amici della Terra dell’abbastanza, ma il vero gemello sono i luoghi, quella desolazione sterminata, quei cieli grigi e pesanti che gravano su un mondo lontano da tutto, finanche dal tempo. Un mondo meraviglioso in cui vorrei vivere, dice Fabio D’Innocenzo. Credo di sapere a quale mondo pensa. È un mondo in cui i due fratelli hanno vissuto e che pur somigliando ad alcune periferie romane è un luogo ancora più marginale e lontano di Tor Bella Monaca, una vera terra di nessuno, come la chiama Fabio. In effetti, non lo si può definire neanche un luogo in senso stretto, avendo più i tratti di uno spazio a parte, un’altra dimensione. Parlo delle distese che si aprono a perdita d’occhio nell’entroterra alle spalle di Anzio e Nettuno proseguendo fino al Parco Nazionale del Circeo, a comuni che sembrano frazioni, a frazioni che sembrano sparuti agglomerati di case spuntati nel niente, a posti che hanno nomi come Borgo Sabotino, nomi che non si scordano sebbene ci si stupisca che luoghi simili lo abbiano, un nome.

È un mondo che ho conosciuto anch’io, da bambino e nella prima adolescenza. Ci andavo soltanto in estate e anche se in quella stagione il suo carattere veniva snaturato da famiglie come la mia che ne facevano una meta di villeggiatura, vi percepivo una stranezza che attraeva e inquietava al contempo, un selvaggio abbandono, come se gli esseri umani vi si fossero insediati in maniera indebita e il genius loci si stesse riprendendo ciò che gli apparteneva con una pervicacia, una brutalità che altrove non si manifestava. Sembrava di essere nella zona di Stalker, anche se all’epoca non avevo idea di chi fosse Tarkovskij, o in quella di Černobyl’, anche se l’incidente nucleare era ancora di là da venire. Pur non avendo mai visto luoghi simili avevo l’impressione di riconoscerlo, quel mondo.

Non mi sbagliavo, perché è un mondo che conosciamo tutti anche senza mai esserci stati, un mondo che abbiamo dentro, il mondo che ci precede, che precede l’uomo e ogni altra forma di vita e che sarà ancora qui quando nessuno ci sarà più. È in altre parole un mondo astratto, come astratta era la città di Pietroburgo per Dostoevskij e i suoi personaggi. Un mondo fantasma, gemello, in cui l’azione spettrale a distanza era un fatto evidente. Era il nostro mondo mancato, il mondo che è stato e che sarà e che non abbiamo mai visto e mai vedremo. Il mondo in cui la vita sembra un caso senza senso, se non uno sbaglio. L’ultima volta che mi sono trovato in punto di morte, forse la volta più tremenda di tutte, non ho visto nessun film. Non facevo che pensare un solo pensiero. Va bene morire, pensavo. Ma non qui, non qui, non nel luogo in cui mi trovavo.