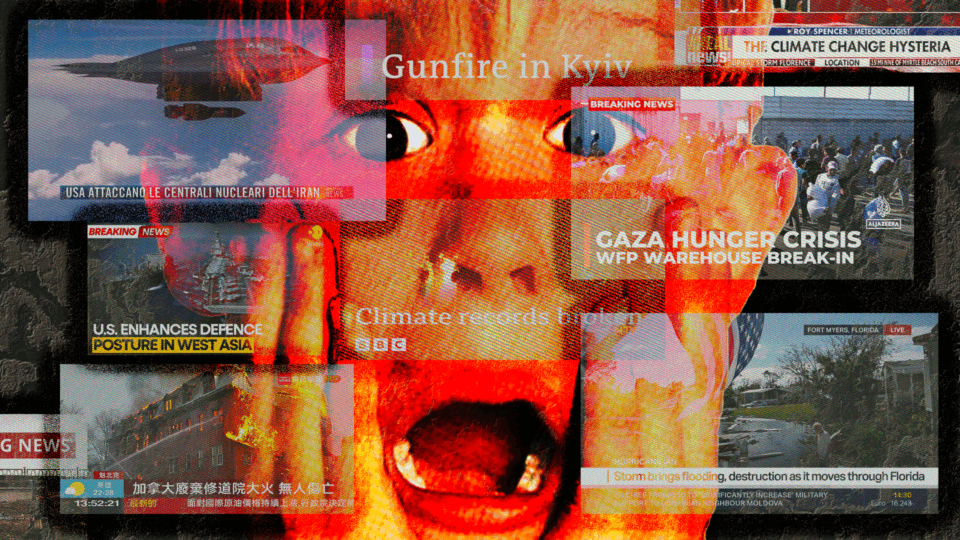

L’economia dell’attenzione sta favorendo un ciclo continuo di choc mediatici. Ma questa iperstimolazione rischia di creare dipendenza e distorsioni nella nostra vita quotidiana. Nonché una supremazia dell'emotività sulla ragione.

Le società avanzate di oggi sembrano essere sempre più caratterizzate da una condizione di choc. Le persone che vivono in tali società, infatti, sono costrette ad affrontare numerosi choc di varia natura. Se ciò avviene, è in conseguenza principalmente del funzionamento dei media. Nelle società tradizionali, gli individui vivevano in una condizione di sostanziale ignoranza. Vale a dire che raramente si muovevano dal loro territorio, disponevano di pochi strumenti d’informazione e ricevevano pochissime notizie su quello che succedeva altrove. È stato calcolato che negli Stati Uniti durante l’anno 1800 le persone mediamente percorrevano ogni giorno circa 50 metri, mentre oggi si spostano di solito di circa 50 chilometri. Inoltre, sino all’arrivo dei quotidiani, gli individui venivano in contatto nel corso di un’intera vita con la stessa quantità d’informazioni che è presente nella copia di un giornale dei nostri giorni. E ovviamente il mondo digitale ha la capacità oggi di offrire molte più informazioni di quelle che sono contenute in un semplice strumento di comunicazione come un quotidiano.

Nell’epoca attuale, agli individui viene dunque richiesto un processo di adattamento e ciò fondamentalmente è dovuto a una caratteristica di funzionamento del mondo dei media: l’intensificazione dei fenomeni sociali. I media, infatti, hanno bisogno di produrre dei risultati economici attirando l’attenzione della maggior quantità di persone. E per ottenere ciò incrementano l’importanza di alcuni eventi. Così, si prende un omicidio avvenuto in un piccolo paese di campagna, tra i tanti che accadono e sarebbero rimasti d’interesse puramente locale, e lo si fa conoscere a livello nazionale. Di solito, lo si sceglie ambiguo e poco chiaro, affinché possa suscitare la curiosità delle persone e possa permettere di creare una “saga” coinvolgente e di lunga durata.

Ne derivano diverse conseguenze sul piano sociale. Alcuni decenni fa, il sociologo e futurologo statunitense Alvin Toffler ha raccontato nel libro Lo choc del futuro l’illuminante caso di un soldato che, nel corso della seconda guerra mondiale, “combattendo con i reparti del generale Wingate dietro le linee giapponesi in Birmania, si addormentò, effettivamente, mentre una tempesta di pallottole di mitragliatrice si abbatteva intorno a lui”. Questo caso per Toffler rappresentava un’efficace metafora di ciò che accadeva sempre più frequentemente alle persone che vivevano nel mondo occidentale contemporaneo. Persone immerse in un ambiente in grande trasformazione, le quali, costantemente bombardate come erano da una grande quantità di stimoli e senza più punti di riferimento, si lasciavano andare ad una travolgente apatia, anziché impegnarsi per tentare di resistere e sopravvivere. Toffler scriveva: “I cittadini delle nazioni più ricche e tecnologicamente più progredite del mondo, almeno molti di essi, troveranno sempre più penoso stare al passo con l’incessante richiesta di mutamento che caratterizza la nostra epoca […] L’accelerazione dei cambiamenti non si limita infatti a investire le industrie o le nazioni; è una forza concreta che penetra in profondità nelle nostre esistenze personali, ci costringe a interpretare nuove parti, e ci pone di fronte al pericolo di un nuovo malessere psicologico capace di sconvolgerci in modo formidabile. Questo nuovo malessere può essere chiamato “choc del futuro”. Insomma, Toffler pensava che a volte il disorientamento causato dai radicali cambiamenti in corso nelle società avanzate possa essere talmente intenso da far sorgere negli individui un sentimento di resa. È evidente che oggi ci troviamo di fronte a una situazione che potrebbe generare un sentimento di questo tipo.

Il funzionamento dei media contemporanei spiega inoltre perché le persone che vivono nel mondo occidentale, pur trovandosi oggettivamente in una condizione di maggiore sicurezza rispetto a quelle che le hanno precedute, hanno sempre più paura. Gli omicidi sono in costante calo da anni, in Italia come negli altri Paesi avanzati. Per quanto riguarda il nostro Paese, i 1773 omicidi registrati nel 1990 dieci anni dopo erano diventati meno della metà: 746. E dal 2000 a oggi tale quantità ha continuato a scendere costantemente, cosicché gli omicidi che vengono commessi ogni anno sono diventati poco più di 300. Le persone però hanno sempre più paura e ciò accade anche in tutti gli altri paesi. D’altronde, all’interno dei programmi televisivi è presente un’enorme quantità di atti violenti.

Alcuni anni fa, il ricercatore statunitense Charles Clark aveva affermato che “Grazie alla televisione, un bambino americano assiste in media a 8 mila omicidi e a 100 mila atti di violenza prima di aver terminato la scuola elementare”. Non è un caso perciò che i forti consumatori di televisione, come è stato dimostrato dalle ricerche dello studioso George Gerbner e dei suoi collaboratori dell’Università della Pennsylvania, in conseguenza della loro esposizione a grandi quantità di programmi televisivi con contenuti violenti, si convincano nel corso del tempo che anche nell’ambiente esterno esiste un alto tasso di violenza e che essi potrebbero esserne delle vittime. Le spiegazioni che giustificano questo fenomeno possono essere molteplici, ma sicuramente ha un ruolo importante il fatto che l’omicidio sia un fenomeno sempre meno riscontrabile nella realtà sociale, ma sempre più presente in quella mediatica.

Probabilmente, la paura delle persone deriva anche da un intenso processo di cambiamento che ha interessato negli ultimi anni le società avanzate. Infatti, è andata in crisi quella articolata struttura sulla base della quale erano state organizzate le società moderne. Tali società, infatti, si erano affermate, secondo la tradizionale visione della sociologia, dandosi un efficiente modello che prevedeva un’azione esercitata congiuntamente da diversi sottosistemi (la politica, l’economia, l’estetica, la scienza, ecc.), ciascuno dei quali aveva l’incarico di svolgere una specifica funzione, ma anche di contribuire al funzionamento dell’intero sistema sociale. Tale modello, però, negli ultimi decenni è andato sempre più in crisi, perché ogni sottosistema ha visto indebolirsi i suoi confini, la sua capacità di differenziarsi rispetto agli altri e dunque la sua possibilità di contribuire al funzionamento del sistema sociale.

Non a caso Zygmunt Bauman, all’inizio degli anni Duemila, per definire la natura delle società avanzate, aveva coniato un’espressione che nel successivo periodo ha ottenuto un notevole successo mediatico e sociale: quella di “modernità liquida”. Voleva indicare proprio il processo di disgregazione avviatosi all’interno delle società occidentali avanzate, nelle quali le strutture di separazione e i confini interni erano stati progressivamente sostituiti da flussi basati sulla costante connessione. Ciò è avvenuto anche perché a partire dagli anni Settanta le società occidentali hanno cominciato a frammentarsi sulla scia dello sviluppo di una potente tendenza sociale come quella caratterizzata dalla personalizzazione. Tutto è diventato sempre più individuale e “su misura” e le società si sono fatte di conseguenza maggiormente fragili e liquide.

“Le società avanzate di oggi sembrano essere sempre più caratterizzate da una condizione di choc. Le persone che vivono in tali società, infatti, sono costrette ad affrontare numerosi choc di varia natura. Se ciò avviene, è in conseguenza principalmente del funzionamento dei media”.

Ci troviamo perciò di fronte a una condizione sociale fatta di volatilità, polverizzazione e aleatorietà. Il che sta producendo però, come conseguenza, una crescita nelle società più avanzate dei conflitti esistenti sia tra i diversi individui che all’interno di ciascuno di essi. Sta nascendo cioè, come è stato rilevato dalla sociologa Eva Illouz nel volume Modernità esplosiva, un tipo di società basata su un intenso sviluppo delle emozioni, le quali sono delle forme di reazione immediata al mondo che non subiscono un processo di “raffreddamento” da parte delle forme di controllo esercitate dalla razionalità ed è evidente che, mai come oggi, vengono stimolate da istituzioni costitutive della modernità quali il mercato consumistico o le informazioni faziose presenti nei social media e nelle piattaforme digitali. Dunque, anziché di fronte ad un’opinione pubblica, ci troviamo ad aver a che fare con una vera e propria “emozione pubblica”, cioè un’emozione vissuta collettivamente e in maniera sincronica.

Se oggi però c’è uno sviluppo di ondate emotive di vario genere, questo fenomeno è determinato dal disgregarsi delle strutture organizzative delle società moderne, che lascia liberamente circolare tali ondate, ma anche dall’azione esercitata dagli strumenti della comunicazione e soprattutto da quelli digitali. Tali strumenti infatti, per avere successo sul mercato hanno bisogno di sollecitare delle reazioni emotive nelle persone. Ne consegue che le società si trovano a essere sempre più immerse all’interno di una condizione di eccitazione permanente. I media producono degli choc i quali generano a loro volta delle ondate emotive che successivamente si esauriscono e vengono sostituite da altri choc e altre ondate. È una successione di choc che mantiene costantemente elevato il livello di eccitazione.

Gli choc sono costituiti da eventi e notizie più o meno reali, ma sono comunque in grado di generare attenzione e flussi di discussione. D’altronde, oggi è particolarmente facile, grazie ai media digitali, produrre dei materiali espressivi che non siano necessariamente veri, ma comunque credibili e perciò in grado di suscitare degli choc emotivi.

I politici odierni l’hanno compreso molto bene. Di qualsiasi colore essi siano, impiegano tutti delle strategie di comunicazione tese a creare degli choc emotivi. Propongono ogni giorno opinioni o temi in grado di suscitare scalpore, cercando di attirare l’attenzione su di sé, ma anche di far sì che le persone non pensino ad altro. Tentano cioè di sollevare “polveroni” e lo fanno attraverso dei messaggi che seminano dubbi e hanno degli sviluppi imprevedibili, come la puntata di una serie televisiva, che si preoccupa soprattutto d’indurre i suoi spettatori a vedere quella successiva. Non importa che i messaggi si contraddicano tra loro, importa che escano con un ritmo costante e frequente e che stimolino delle riflessioni.

Ne deriva necessariamente che viviamo in uno stato d’incertezza, ma che siamo anche tremendamente dipendenti da tale condizione. Che assomiglia dunque a quella dei giocatori d’azzardo, nei quali l’emozione nasce dal fatto che il rischio sembra poter essere tenuto a bada, ma in realtà è sempre nascosto dietro l’angolo. Ciò è alla base del fascino del gioco, ma genera anche la dipendenza degli individui. Il gioco, ogni gioco, promette di poter controllare il ruolo esercitato dal caso, il quale però, prima o poi, ritornerà nuovamente sulla scena.