Il sole della California, una villa fatta d’arte e di artisti, le scorribande per l’Europa, uno stile personalissimo, brillante e ironico: Christopher Isherwood ha indicato con la sua opera un modo di scrivere (e di essere omosessuali) agli antipodi rispetto ai rovelli dolenti di molti dei grandi autori italiani.

Che la letteratura potesse ancora puntarmi il dito contro, era un caso che pensavo limitato ai vent’anni, e invece qualche anno fa durante un viaggio in California mi sono ritrovato tra i dipinti di Hockney nella casa di Santa Monica dove avevano vissuto per più di quarant’anni Christopher Isherwood e Don Bachardy. Mentre bevevo sperduto un bicchiere d’acqua gentilmente offerto da Bachardy, seduto sulla poltroncina di vimini celebre per uno dei ritratti più famosi del secolo scorso, e poi postavo la mia foto (come non farlo?), arrivavano i commenti di altri che avevano compiuto lo stesso pellegrinaggio. A quel punto non potevo che esserne certo: se si potesse rivivere il Novecento, lo farei solo nei panni di Christopher Isherwood.

A dispetto del celebre quanto impersonale incipit dell’opera che lo ha immortalato nel canone, e che ancora lo tiene in vita nelle nostre affolatissime librerie, “Io sono una macchina fotografica con l’obiettivo aperto, completamente passiva, che registra e non pensa” di Addio a Berlino, tutta la sua opera ci lascia entrare nella sua vita aggirando senza fatica il filtro della finzione. “Sono come un libro che tu devi leggere”, dirà George Falconer in Un uomo solo. Molto prima dello sfessato utilizzo della categoria autofiction, Isherwood aveva capito che poteva raccontare solo di sé, del suo sguardo sul mondo e non per forza in termini vittimistici e autoassolutori. Negli anni in cui aveva abbandonato gli studi (prima si era fatto espellere da Cambridge per aver risposto a un esame scritto a suon di versi provocatori, poi, dopo essere entrato in contatto con l’antropologo John Layard, e le sue idee rivoluzionarie sulle leggi della natura interiore, scelse di lasciare anche gli studi in medicina), decise di trasferirsi a Berlino, per seguire l’amico Wystan Auden. Lì raccoglierà tutto il materiale necessario per scrivere i romanzi che lo hanno reso celebre: Mr Norris se ne va e i racconti che poi finiranno nella raccolta Addio a Berlino. I due romanzi hanno in comune, oltre all’ambientazione berlinese e ai personaggi edgy, la presenza di un narratore testimone, un semplice strumento per poter raccontare e così sovraesporre, come si fa con la fotografia, un’umanità emarginata fatta di contrabbandieri, donne eccentriche, sex worker.

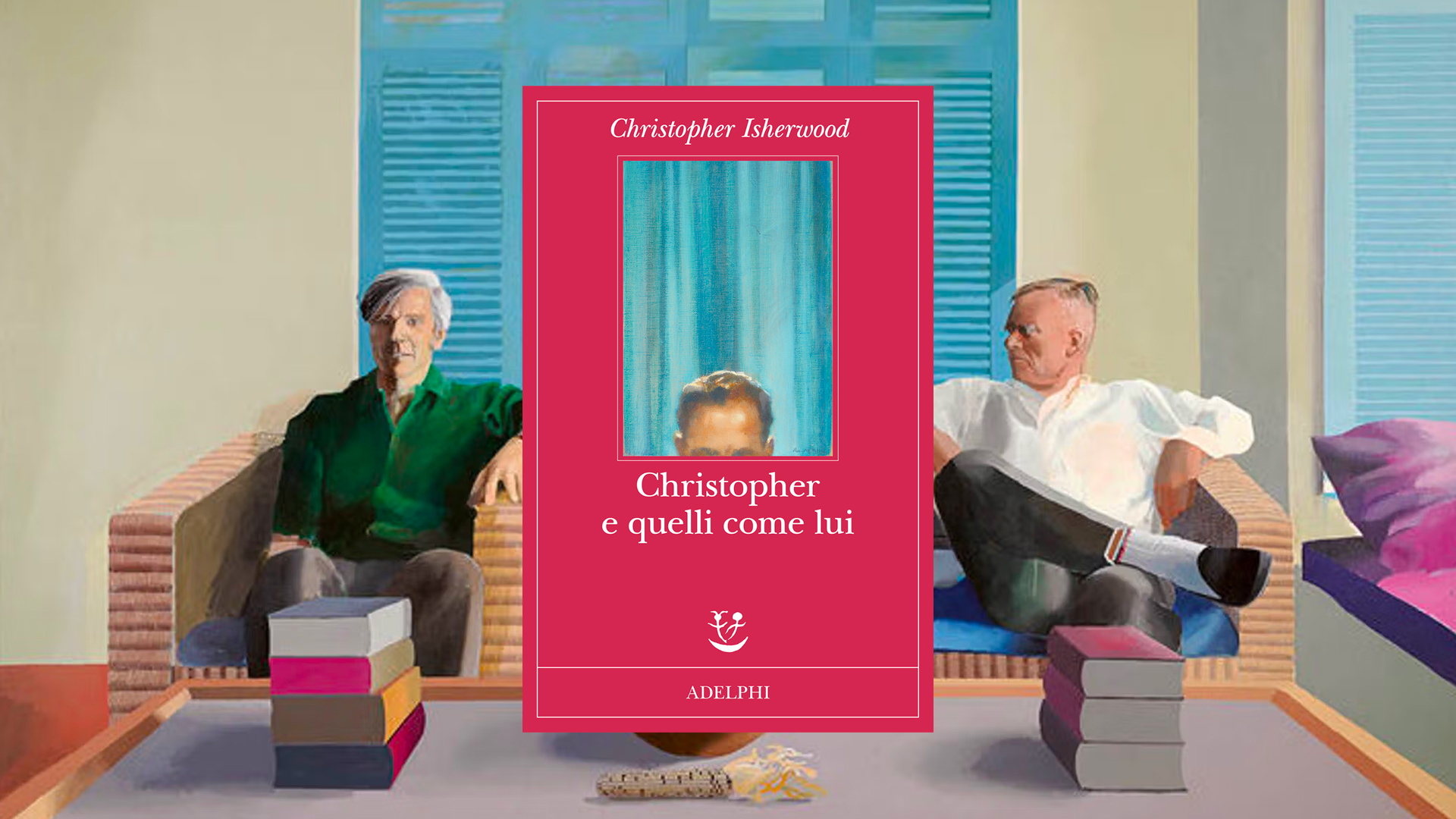

Per quanto nelle sue biografie tardive racconta di esperienze esaltanti durante gli anni berlinesi, tra cui le visite all’Hirschfeld – il primo istituto privato di sessuologia, poi distrutto nel 1933 da un gruppo di studenti nazisti – i primi amori, i viaggi in giro per l’Europa in compagnia dei suoi amanti, nei suoi resoconti letterari resiste una certa reticenza a parlare di sé: in tutti e due i romanzi l’io narrante esita lungo una soglia identitaria che gli permette di raccontarsi senza però venire raccontato. Se da un lato c’è la volontà di non citare la propria omosessualità – sembra strano ricordarlo ma fino agli anni Sessanta in Inghilterra era considerata reato – dall’altro la sua operazione letteraria era porre all’attenzione del lettore l’eccentricità dei suoi personaggi – non la propria. Le cose cambiano quando si trasferisce in America. Ed è lì, mentre lavora come sceneggiatore ad Hollywood e frequenta il centro Vedanta, introdotto al pacifismo dagli amici Gerald Heard e Aldous Huxley, nella sua casa di Santa Monica che condivide con il giovanissimo Bachardy, vero amore della sua vita – insieme formavano la prima coppia apertamente gay di Hollywood – che scrive il suo memoir, Christopher and his kind, da poco riportato in libreria da Adelphi con il titolo Christopher e quelli come lui.

“Che la letteratura potesse ancora puntarmi il dito contro, era un caso che pensavo limitato ai vent’anni, e invece qualche anno fa durante un viaggio in California mi sono ritrovato tra i dipinti di Hockney nella casa di Santa Monica dove avevano vissuto per più di quarant’anni Christopher Isherwood”.

In un’ipotetica guida di lettura alle opere di Isherwood, consiglierei di partire da qui. Scritto nel 1976, quarant’anni dopo il suo arrivo in California, l’Europa e l’asfissiante clima di Marpel Hall ormai lontani, sulla scorta delle rivoluzioni del ‘68, Isherwood si lascia andare, non gli importa più nulla di nascondersi o di cercarsi, nessuna camera, solo fatti. “Quello che mi propongo di scrivere adesso sarà per quanto mi è possibile, un libro sincero e basato sui fatti, soprattutto per quel che riguarda me stesso”. Al netto dei voluminosi diari pubblicati dopo la sua morte, che vanno dagli anni Trenta agli anni Ottanta, curati da Katherine Bucknell, è curioso come uno scrittore settantenne senta ancora il bisogno di ritornare al periodo più intenso della propria vita. “Per Christopher, Berlino significava Ragazzi”. Come uno sventato millennial che scopre se stesso durante l’Erasmus, Isherwood aveva proiettato sulla repubblica di Weimar la possibilità di vivere liberamente la sua sessualità, un modo per uscire da quella dicotomia insolvibile fatta di curiosità e vergogna che aveva segnato i suoi vent’anni. Il primo suo alloggio a Berlino è di fianco all’istituto Hirschfeld. Durante le sue visite al centro non tutto quello che vede gli va a genio, le pazienti trans lo mettono a disagio – Auden al contrario era molto più aperto sul tema, dice. Magnus Hirschfeld giudica il suo comportamento “infantile”, e non c’è aggettivo migliore per descrivere la leggerezza talvolta anche irritante con cui Isherwood ha attraversato i primi anni del Novecento.

“Christopher soffriva di un’inibizione, a quell’epoca tutt’altro che inconsueta tra gli omosessuali dell’aristocrazia: a letto non era in grado di lasciarsi andare con un membro della sua classe sociale o con un conterraneo. Gli serviva uno straniero appartenente alla classe operaia”. Un mantra poi per una o più generazioni di omosessuali-globetrotter.

E la parabola esistenziale del giovane Isherwood rappresenta forse un tipo di omosessualità vecchia, nel corso degli anni considerata non più accettabile: padre assente, misoginia, dandysmo, colonialismo erotico, e così via. Oggi che la prospettiva identitaria, la cultura woke, sembra aver abbandonato il dibattito pubblico, bisogna capire se questo dettaglio ha ancora importanza. In Italia poi il problema sembra non essersi mai posto. Non è forse un caso che a trovare fortuna qui siano ancora autori gay degli anni Novanta che in America sono oramai considerati datati mentre da noi si continuano a ristampare – vedi David Leavitt o Peter Cameron. Forse perché ai nostri lettori piace consolarsi con una certa idea di omosessuale dolente, escluso. Nel romanzo Less di Andrew Sean Greer, il suo protagonista alter-ego, Arthur Less, si ritrova a fare i conti con una brutta voce che circola su di lui tra scrittori e amici di San Francisco. Per i temi trattati nel suo primo romanzo viene tacciato di essere un cattivo gay. Per questo decide di andare in giro per il mondo mettendo su uno scalcagnato programma di incontri e festival, cercando fortuna altrove. Ma dov’è che il suo protagonista vince addirittura un premio? Che domande, in Italia.

Eppure l’opera di Isherwood ha ispirato molti dei nostri autori, la casa di Santa Monica, dove viveva con Don, è diventata un hotspot per tutti gli omosessuali illuministi. Le prime pagine di Camere Separate citano esplicitamente le tipologie di ragazzo coniate da Isherwood (lo Chez Maxim’s) – anche se Tondelli non fece in tempo a conoscerlo, programmava un viaggio in California ma Isherwood morì qualche mese prima. Arbasino a Santa Monica invece era di casa: “Sempre a Santa Monica, questo vecchino birichino e baldanzosetto che passeggia ogni mattina fieramente sulla muscle beach (sotto casa sua, in un canyoncino di Azaleas o Acacias), con un berrettino da Morte a Venezia vecchio e sbieco, e slip di molti anni fa con una palla casualmente fuori… Ecco l’immancabile Christopher Isherwood.” La leggerezza dei romanzi di Isherwood certo non avrà ispirato molti altri autori queer del nostro Novecento, troppo concentrati a sovrapporre la sessualità ad angosce metafisiche, all’assoluto, la religione, a qualcosa di tormentato e non intelligibile, vedi alcuni capolavori come Petrolio di Pasolini, Fabrizio Lupo di Coccioli, o anche il più recente Troppi paradisi di Siti. Nessuna commiserazione, senso di colpa, rovello metafisico invece nelle pagine di Christopher e quelli come lui. Sarà merito solo della California, o della psicoterapia di John Layard?

Intanto il racconto prosegue con gli incontri dei suoi primi amanti e delle serate trascorse con gli amici tra cui Stephen Spender, le incomprensioni con Edward Upper. Chiunque abbia letto Addio a Berlino conserverà nella memoria il racconto di Sally Bowles, il più celebre, anche per il successo che ha avuto prima come musical e poi al cinema: Cabaret con Liza Minnelli nel ruolo della giovane attrice inglese – peccato che il timido insegnante, ovvero l’Isherwood del romanzo, finirà nel film per innamorarsi di lei… – meno lettori ricorderanno invece la storia di Peter Wilkinson e Otto Nowak del terzo racconto, Sull’isola di Rügen.

Mentre Peter è arrivato a Berlino per curarsi da una brutta nevrosi, Otto è un proletario dal petto possente, un seduttore, va dietro alle ragazze senza però risparmiarsi la compagnia di un uomo più ricco che possa spendere per lui senza limiti. Christopher trascorre con loro una breve vacanza sull’isola di Rügen, assiste tiepido ai continui litigi dei due amanti. Ebbene, nel lungo sommario sulla vita di Peter non si fa a fatica a riconoscere la biografia dello stesso Isherwood, per quanto rabberciata qua e là con dati di finzione. Peter abbandona gli studi a Oxford (Cambridge, per Isherwood) si vede comparire, dopo un incontro con una prostituta un misterioso esantema (una macchia simile, con tanto di peli sulla spalla sinistra, Isherwood farà esaminare a Layard, secondo lo psicologo si trattava di un chiaro sintomo del conflitto di un istinto represso) va a Berlino per farsi seguire da un analista, uno zio molto ricco è appena morto (grande timore di Isherwood, dato che a mantenerlo ci pensava un fratello del padre, anche lui omosessuale). Otto Nowak “tutto corpo” era stato uno degli amanti di lunga data di Isherwood. Un seduttore che gli ha dato non pochi problemi, soprattutto mentre era in compagnia del suo giro di scrittori e poeti. A un certo punto – come anche riportato nel racconto ”I Nowak” – si trasferisce nella casa della famiglia dell’amante, un piccolo locale in un quartiere operaio dove dormivano tutti insieme in un’unica stanza. Ma non perché si vedeva costretto a risparmiare sull’affitto, come racconta il suo alter ego, ma perché curioso di vivere un’esperienza così lontana dalla sua prevedibilità conformista. In Christopher e quelli come lui ci sono molti altri confessioni buffe: Isherwood non si pone nessun problema nello spiegare come la poesia del suo amico Auden intitolata La ferita fosse stata ispirata da un intervento a cui il poeta doveva sottoporsi per una brutta ragade anale. Quando dovrà imbarcarsi per la Cina per raccontare del conflitto con il Giappone, insieme ad Auden alla ricerca di una loro guerra – quella spagnola, dice, era già materia di Hemingway e altri – si lascia andare ad aneddoti che difficilmente troveremo nel reportage Un viaggio in una guerra: a Shanghai vagavano per le strade alla ricerca di terme per un massaggio con happy ending: “a rendere l’esperienza piacevolmente erotica era il fatto che per tutto il tempo al cliente veniva servito il té, persino nel momento dell’ amplesso”. L’indimenticabile zio Henry, l’unico ancora ricco della famiglia che lo manterrà a lungo – omosessuale ma simpatizzante fascista – intrattiene il nipote raccontandogli le sue fantasie sessuali: “Una volta aveva pagato un giovanotto perché non si lavasse per un mese: “alla fine è venuto a trovarmi e puzzava esattamente come una volpe, che goduria!”

E poi c’è Heinz, i viaggi in giro per l’Europa per evitare che venisse costretto ad arruolarsi. La facilità con cui Isherwood si destreggia tra visti, falsi permessi, collusioni con le ambasciate, la naturalezza clandestina con cui si muovono per l’Europa mentre tutto intorno a loro fervono i preparativi per il disastro, commuove per il talento diplomatico. Quando durante il tentativo di portare Heinz in Inghilterra, vengono fermati al porto di Harwick per i controlli, un doganiere scrupoloso distrugge ogni speranza, non lascerà passare Heinz. Auden non ha dubbi :“appena ho visto quel piccolo ratto con gli occhi luccicanti ho capito che eravamo spacciati. Con una sola occhiata ha intuito tutta la situazione perché è uno di noi”, spiegherà all’amico Christopher.

“Leggere Isherwood è terapeutico. Quando perdo il senso di quello che sto facendo, quando mi sembra che scrivere sia una perdita di tempo, ripenso spesso a quella casa incastrata nel canyon”.

Toccanti sono le pagine dedicate a Forster, il suo maestro, il più modernista dei modernisti: se ci riuscite trovate un incipit più spiazzante di Casa Howard “let’s start with the letters to the sisters”. Due diverse generazioni a confronto. Forster era un uomo riservato. Ha vissuto tutta la sua vita prima con la madre, poi dopo la sua morte, in pianta stabile al King’s College. Per quanto avesse testimoniato contro il processo di censura a Radclyff Hall l’autrice di “The loneliness well”, non era mai riuscito a raccontare l’amore tra due uomini nei suoi romanzi. Ci proverà con Maurice che, seppure è diventato il romanzo culto per la comunità Lgbtq+, non si può però dire sia il suo libropiù riuscito. Forse lo sapeva anche Forster, che alla fine non si decise mai a pubblicarlo. Quando lo fece leggere a Isherwood, uno scrittore degli anni Trenta, membro di una generazione già diversa dalla sua, per avere un suo parere, la sua unica preoccupazione era che l’argomento non fosse ormai datato. A quel punto si sente rispondere: “Perché mai non dovrebbe essere datato?”

Leggere Isherwood è terapeutico. Quando perdo il senso di quello che sto facendo, quando mi sembra che scrivere sia una perdita di tempo, ripenso spesso a quella casa incastrata nel canyon: la spiaggia popolata di ragazzi, il mio riflesso nelle vetrate che davano sull’oceano, la commozione dei saluti, le pagine di Un uomo solo: “E la stagione balneare del 1946. Il magico squallore di quelle calde notti, quando l’intera spiaggia s’animava di lingue di fiamma; i fuochi di bivacco della numerosa tribù di barbari nudi – gruppi e coppie che se ne stavano per conto loro, senza dare fastidio a nessuno, ma tutti partecipi della vita dell’accampamento tribale, e che nuotavano nell’oscurità, cuocevano il pesce, ballavano al suono della radio, si accoppiavano senza vergogna sulla sabbia”.

L’ultima opera pubblicata in vita è un diario di un mese, Ottobre, dove il tempo è scandito da cene con amici – Gore Vidal, David Hockney -, i ritratti di Don, la spesa al supermercato, le passeggiate in spiaggia mentre qualche scossa di terremoto scuote i canyon della bassa California. Tra le abitudini della vecchiaia, quella di guardare, a partire dal nove ottobre, il sole tramontare nell’oceano dalle finestre di casa: “mi chiedo perché abbiamo circonfuso di tanto romanticismo il nove ottobre e l’inizio dei tramonti sull’oceano. Credo sia perchè ci rendono più consapevoli di vivere sul bordo estremo della Terra”.