Priscilla De Pace

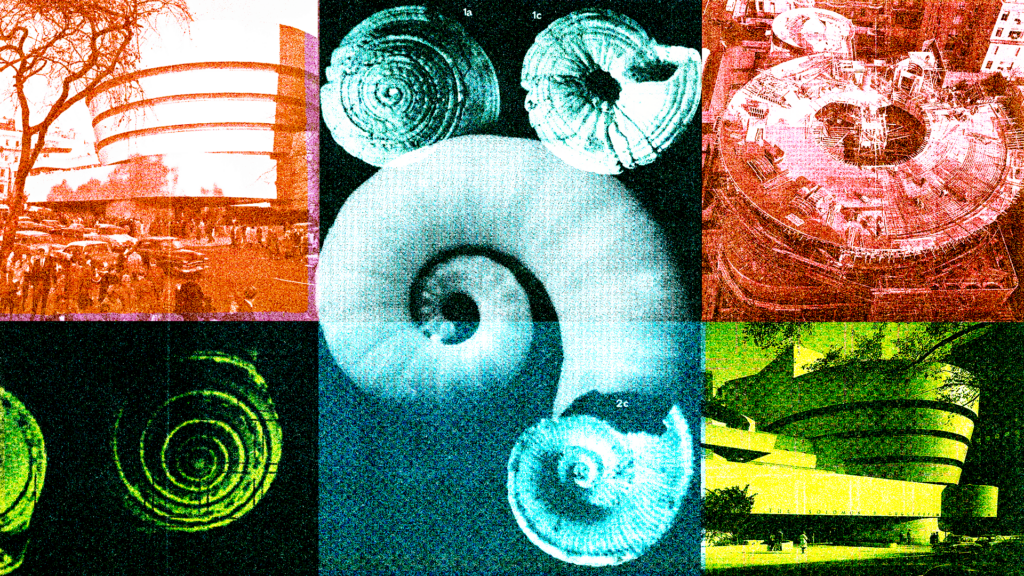

Al centro dei desideri: consumo, nostalgia, estetiche digitali

30 Ottobre 2023

Da The O.C. a Dawson's Creek, passando per Ray Bradbury, i centri commerciali sono sempre stati spazi di incontro, consumo e desiderio: i precursori di internet. Cosa rimane oggi di quelle pareti bianche, delle vetrine luccicanti e degli sguardi incrociati sulle scale mobili? Un estratto dal Quanto Einaudi di Priscilla De Pace

In un saggio del 2016 intitolato Fans and Fan Culture. Tourism, Consumerism and Social Media, gli accademici Henrik e Sarah Linden definiscono l’approccio al consumo online con il termine brand fandom, un’espressione che sottolinea come, nel digitale, la nostra relazione con il commercio si trasformi in un’esperienza passionale e identitaria, suggellata dalla combinazione di investimento emotivo e transazioni finanziarie. Essere parte di una fandom, infatti, va ben oltre l’ossessione modaiola o il cieco impulso consumista: è un rapporto basato su un coinvolgimento viscerale, un mix fatale di alta fedeltà e adesione a un sistema di codici partecipato. Online, non siamo più semplici cittadini o potenziali acquirenti, ma diventiamo follower, brand ambassador, sostenitori. Nel migliore dei casi, possiamo ambire a trasformarci in creator o influencer, sperando di accedere a un rapporto privilegiato con il prodotto.

Nel digitale, quindi, non esistiamo più come tradizionali consumatori, ma come identità frammentate che si ricompongono in relazione al proprio coinvolgimento con i brand, adottando un processo di interiorizzazione dei valori del marchio che il pioniere dell’etnografia digitale Robert V. Kozinets ha descritto come “l’accettazione di un’identità tribale”1 con i suoi miti, i suoi rituali e le sue istanze morali. Non è un caso, allora, che le community prodotte dal consumo siano composte da sottoculture che hanno perso il loro spirito controculturale e che, invece di contrastare le istanze della cultura di massa, le assumono come ragion propria.

È l’ennesimo effetto della “personalizzazione” di Baudrillard e della “brandizzazione” post-moderna: quando le sfumature dell’identità individuale dipendono dalle scelte di consumo, ogni aspetto che ha a che fare con lo sviluppo di una personalità – dal gusto estetico alla cultura – non supera mai la dimensione simbolica della merce. Quale dose di autodeterminazione è custodita nello scarto tra una t-shirt di Zara e una di H&M? O nell’acquisto di una collezione fast fashion che riattualizza le sottoculture passate senza veicolarne i contenuti? Aveva ragione Roland Barthes quando, nel 1967, scriveva: “Senza contenuto, [la moda] diventa allora lo spettacolo che gli uomini danno a sé stessi della loro capacità di far significare l’insignificante”2.

“Nel digitale, quindi, non esistiamo più come tradizionali consumatori, ma come identità frammentate che si ricompongono in relazione al proprio coinvolgimento con i brand”.

Cresciuti nel paesaggio dominante del centro commerciale e del Web, performiamo il riciclaggio culturale nella convinzione di poter “essere veramente noi stessi” solo assumendo la differenziazione delle merci come principio identitario, in un processo di accumulazione di segni che produce due effetti: non solo rende indistinguibile il sé dalle merci, ma inaugura anche una nuova stagione nostalgica nei confronti delle diverse ere del consumo a cui, crescendo, ci siamo intimamente legati.

Nei centri commerciali, quando ero adolescente, il legame identitario con il prodotto era già alla base dei nostri primi tentativi di differenziazione sociale: ogni gruppo sottoculturale gravitava attorno ai propri negozi di riferimento, luoghi di culto dove radunarsi per affermare la propria diversità e ammirare l’incessante afflusso di nuovi prodotti in cui riconoscersi. Il fenomeno coinvolgeva tutti, a prescindere dalla propria fede consumista: coatti, parioli, zecche e metallari si incrociavano negli ingressi e sulle scale mobili per poi raggiungere i loro punti di ritrovo. Nonostante il codice estetico adottato da molti di noi (io, ad esempio, appartenevo all’ultima categoria) richiamasse una dimensione underground in aperta antitesi con il sistema capitalista, i contenuti che quel vestiario avrebbe voluto veicolare si diluivano, mitigandosi, nello spazio sereno e controllato del mall.

Oggi, le sottoculture online si muovono seguendo le stesse dinamiche, con una sola differenza: il consumo non è più solo un veicolo di aggregazione e di autoespressione, ma è diventato esso stesso un’immagine da consumare, l’ennesimo simbolo da performare nell’eterna ruota del riciclaggio culturale. In assenza di un luogo fisico attorno a cui gravitare, le community digitali sfruttano l’ambiente virtuale per riprodurre gli aspetti più eccitanti dell’esperienza spaziale del consumo: incontrarsi, farsi vedere, riconoscersi nello stesso codice oppure osservarsi nelle reciproche differenze. L’acquisto online è un’esperienza isolata e marginale, quello che conta è ritrovare un background condiviso attraverso il linguaggio delle immagini, ricostruire quel senso di appartenenza scegliendo una fandom consumista nella quale riconoscersi.

È così che nascono le aesthetics, categorie create dagli utenti allo scopo di incapsulare lo stile visivo e concettuale – il lifestyle – delle diverse sottoculture del consumo, costruendo immaginari spesso idealizzati e malinconici in cui identificarsi. Aesthetics Wiki, il portale che raccoglie le principali estetiche create da Millennial e Gen Z, è il regno del nuovo codice sublimato delle merci, un universo in cui il possesso materiale non conta nulla, mentre è il gioco simbolico a definire la cultura, l’identità e gli stili di vita giovanili contemporanei.

Le aesthetics possono rappresentare tendenze stilistiche vere e proprie, come la moda boho-chic riattualizzata (Cottagecore) o i look adorabili dalle tinte pastello della cultura giovanile giapponese (Kawaii), ma il piú delle volte riproducono immaginari culturali molto piú complessi, che prima ancora dell’abbigliamento cercano di comunicare un sistema simbolico che può essere adottato anche semplicemente a livello emozionale. Nel 2022 e nel 2023, ad esempio, le aesthetics più popolari sono state Y2K, che comprende tutto l’immaginario degli anni Duemila e Nostalgiacore, ovvero l’affezione nostalgica a un passato consumistico e tecnologico condiviso, di cui fanno parte le estetiche Old Web, Nintencore e Kidcore.

In questa dimensione, il centro commerciale è uno dei simboli più prolifici per la produzione di aesthetics. Ad esempio, alcune estetiche si ispirano alle tendenze giovanili piú iconiche generate dall’universo del mall, come l’estetica Mallgoth (ovvero gli aspiranti darkettoni in pose anticonformiste nei centri commerciali) o la contrapposta estetica Boujee (l’aristocrazia pacchiana incarnata dai blazer d’alta moda di Gossip Girl), anche se la maggior parte delle estetiche superano la dimensione stilistica per soffermarsi proprio sull’esperienza nostalgica.

“È così che nascono le aesthetics, categorie create dagli utenti allo scopo di incapsulare lo stile visivo e concettuale – il lifestyle – delle diverse sottoculture del consumo, costruendo immaginari spesso idealizzati e malinconici in cui identificarsi”.

Le aesthetics del mall, infatti, cercano soprattutto di rappresentare situazioni ambientali specifiche, momenti residuali vissuti nello spazio del consumo, che oggi riverberano nel digitale dando forma a una nuova memoria collettiva legata al commercio. C’è, ad esempio, l’estetica Mommy’s on the phonecore, che incapsula l’idea di quel particolare senso di libertà e solitudine prodotto dall’attesa di un genitore che viene improvvisamente distratto al telefono durante il rituale della spesa settimanale. Ma c’è anche – e soprattutto – il tentativo di ricreare la sensazione di trovarsi immersi nelle parentesi marginali del consumo, come l’esperienza spaziale di un parcheggio vuoto o di una galleria disabitata (l’estetica Liminal Space) oppure quella temporale di assistere alla trasformazione del luogo del commercio dopo l’orario di chiusura, quando le luci sono spente e la folla è assente (l’estetica After Hours).

La più interessante di tutte, però, è la Mallsoft (o Mallwave), un’estetica basata sulla rappresentazione dei centri commerciali degli anni Ottanta, Novanta e primi Duemila immersi in un’atmosfera surreale e malinconica. L’obiettivo della Mallsoft è evocare i ricordi di una passeggiata al centro commerciale, cercando di ricreare il vasto spettro di emozioni perturbanti che si possono provare al suo interno: alcuni artisti, ad esempio, riproducono l’atmosfera caotica e narcotizzante del mall nel pieno della sua attività, con i negozi aperti e il perpetuo via vai dei consumatori, mentre molti preferiscono cercare di restituire la sensazione del centro commerciale vuoto, sottolineando la condizione di abbandono in cui molte strutture versano oggi.

Quest’ultimo scenario fa eco con alcuni dei contenuti più in voga degli ultimi anni: su YouTube, ad esempio, creator come Dan Bell in America e Uberx Squad in Italia, pubblicano video di incursioni nei luoghi disabitati del consumo, soffermandosi sul senso di straniamento prodotto dal vuoto di architetture così imponenti e sul ritrovamento di reperti commerciali che sottolineano la caducità delle merci quando l’ambiente spettacolarizzato del consumo viene meno. In questi video, Playstation, lavatrici e computer immacolati posano silenziosamente sui pavimenti impolverati degli ex centri commerciali, come scarti spogliati di tutti quei simboli che ne assicuravano l’aura d’attrazione. D’altronde, quando l’Effetto Gruen – ovvero il sentimento di euforia e desiderio che i centri commerciali sono in grado di generare – viene meno, cosa resta del fascino esercitato dalla merce?

Secondo l’estetica Mallsoft, l’esperienza spaziale del consumo è il principale veicolo di significazione, una condizione che il digitale può solo cercare di riprodurre attraverso la suggestione dei contenuti multimediali. Questo aspetto è particolarmente rilevante negli artwork surreali che celebrano il fascino retrofuturista dei centri commerciali e, soprattutto, nelle tracce degli artisti contemporanei che hanno dato vita a un nuovo genere musicale ispirato all’esperienza di ascolto in filodiffusione nei grandi magazzini.

Il ricordo del mall, infatti, vive soprattutto attraverso la produzione di nuove sonorità che sfruttano il linguaggio del consumo (ovvero del riciclaggio culturale) per ricreare quell’effetto, misterioso e rassicurante, che solo una musica di sottofondo in una folla di consumatori può suscitare. La nuova mall music propone composizioni originali ispirate ai luoghi del consumo, come l’album K-Mart 199X di PowerPCME o le tracce Palm Mall e First Floor di 猫 シ Corp, oppure rifacimenti di grandi hit, come Africa dei Toto, modificate per suonare come se echeggiassero dalle casse di un ambiente vuoto e immenso.

Nella maggior parte dei casi, i suoni ovattati e distanti vengono manipolati per intrecciarsi con effetti che riproducono il vociare delle persone o gli annunci dei negozi in lontananza. Di nuovo, non è l’esperienza dello shopping in sé ad affascinare e suscitare nostalgia, ma è quella particolare condizione di sicurezza e alienazione generata dall’ambiente del centro commerciale, un’esperienza che Jia Tolentino ha definito, in un articolo sul «New Yorker», come quella “sensazione di solitudine e cura simultanee”3. Secondo la scrittrice americana, infatti, fenomeni con la Mallsoft esprimono il tentativo da parte di una generazione nativa-digitale di reintrodurre un senso di spazio fisico in un ambiente di isolamento virtuale.

Immaginandoci in mezzo alla folla, in un centro commerciale, tentiamo di riprodurre una delle condizioni privilegiate della socialità urbana, di cui il mall è ancora simbolo e custode al tempo stesso: la libertà di essere soli in mezzo agli altri, di immergersi in quell’esperienza di flânerie che per anni ha alimentato il senso della vita in città. Il consumo e l’andirivieni.

“Di nuovo, non è l’esperienza dello shopping in sé ad affascinare e suscitare nostalgia, ma è quella particolare condizione di sicurezza e alienazione generata dall’ambiente del centro commerciale”.

The Girls Walk This Way, the Boys Walk That Way è il titolo di un articolo del 1970 firmato dallo scrittore di fantascienza Ray Bradbury per il «West: The Los Angeles Times Magazine». Nel saggio, Bradbury lamentava la scarsità di spazi di ritrovo collettivo nella città americana e suggeriva come modello di socialità quello delle piazze cittadine di paesi come l’Italia e il Messico: luoghi aperti al pubblico dove incontrarsi, dialogare e osservare i passanti, capaci di riaccendere un senso di comunità nel torpore della vita metropolitana. “Spazi per aggregarsi e osservarsi”, scriveva Bradbury elogiando quei ritrovi pubblici in cui si possono ammirare i giovani lanciarsi sguardi da angoli distanti «che è l’essenza stessa della vita»4.

Bradbury era affascinato dalle piazze, ma il suo progetto per Los Angeles andava ben oltre la realizzazione di un semplice slargo: nell’articolo, lo scrittore presentava la sua town-plaza come uno spazio ricco di stimoli, con un palcoscenico circolare al centro della struttura e un conversation pit tutt’intorno, per favorire la socialità e la convivialità.

A circondare questo nucleo, si doveva articolare una varietà di negozi, café, librerie e cinema (Bradbury ne immaginava addirittura quattro, ognuno dedicato a un genere cinematografico diverso), che si estendeva fino a includere attività di ogni genere, dal ferramenta ai negozi di giocattoli e dischi, occupando lo spazio di un intero isolato. L’obiettivo non era la piazza, ma costruire un quartiere da zero, un distretto utopico esclusivamente dedicato al divertimento urbano. Un’armoniosa convivenza tra spazi commerciali e tempo libero.

L’iniziativa di Bradbury non vide mai la luce, ma la sua visione non andò perduta. Sei anni dopo, l’architetto americano Jon Jerde si ispirò alle parole dello scrittore per costruire un progetto all’apparenza meno intrigante, ma altrettanto ambizioso: un nuovo centro commerciale a Glendale, in California. Qui, l’idea originaria di Bradbury incontrava il sogno di Jerde di sfruttare il consumo come veicolo per accedere a uno spettro di attività umane molto piú significative dello shopping: oltre ai negozi, infatti, Glendale Galleria offriva ampi spazi per la comunità, luoghi dove “aggregarsi e osservarsi”, inclusi una pista di pattinaggio, un parco giochi e numerosi piazzali costellati di panchine.

Jerde vedeva l’intrattenimento come l’unica dimensione possibile della socialità, superando l’idea del “mall dei servizi” a favore di una forma di passatempo molto più effimera e seducente: quella del consumo che si sublima in un’esperienza, ricreando il modello turistico nello spazio sicuro e quotidiano delle periferie urbane. Jerde era affascinato dalle idee di Bradbury proprio perché coglievano a pieno il tipo di comportamenti che egli sperava di incentivare nei suoi spazi: «mangiare, osservare la gen- te, trovare nuove ragioni per ridere, piangere e baciarsi»5. Ritrovarsi da qualche parte (“Somewhere To Go” scriveva Bradbury). Attività fisiologiche che acquistavano tridimensionalità se sperimentate collettivamente nei confini sicuri di una piazza circondata dalle merci.

Pochi anni dopo l’inaugurazione di Glendale Galleria, Jerde e Bradbury misero nuovamente insieme le forze – stavolta intenzionalmente – per costruire un centro commerciale ancora più audace del primo: Horton Plaza, a San Diego, un mall post-moderno e surreale realizzato per offrire un’esperienza magica ai suoi visitatori, attraverso un’architettura ricca di simboli e una planimetria labirintica, fatta di incroci, passaggi obliqui e vicoli ciechi. Prima della realizzazione, Bradbury scrisse un manifesto celebrativo del tipo di esperienza che quel nuovo centro commerciale avrebbe regalato ai suoi ospiti: The Aesthetics of Lostness, un inno all’arte dello “smarrimento consapevole” e al piacere della deriva in un ambiente sicuro e confortevole. In un passaggio del manifesto, riportato da Alexandra Lange, Bradbury scriveva:

To be lost. How frightening.

To be *safely* lost. How wonderful.

Questo è un estratto di Al centro dei desideri (Einaudi, 2023). Si ringrazia la casa editrice per la gentile concessione.

Henrik Linden e Sara Linden, Fans and Fan Cultures. Tourism, Consumerism and Social Media, Palgrave Macmillan, New York 2016, traduzione dell’autrice.

Roland Barthes, Sistema della moda, Einaudi, Torino 1970 [ed. or. Système de la mode, Éditions du Seuil, Paris 1967].

Jia Tolentino, The Overwhelming Emotion of Hearing Toto’s «Africa» Remixed to Sound Like It’s Playing in an Empty Mall, in «The New Yorker», 15 marzo 2018.

Ray Bradbury, The Girls Walk This Way, the Boys Walk That Way, in «West: The Los Angeles Times Magazine», 5 aprile 1970, traduzione dell’autrice.

A. Lange, Meet Me by the Fountain cit.

Priscilla De Pace

Priscilla De Pace scrive di cultura digitale e società. È autrice della newsletter “Una goccia” e del saggio Al centro dei desideri. Nostalgia, consumo ed estetiche digitali pubblicato per la collana Quanti (Einaudi, 2023).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati