Attivista radicale, editore in grado di coniugare come pochi pop e avanguardia, dissidente politico e talent scout capace di immaginare sempre nuove libri: Baraghini è una figura fondamentale della controcultura del nostro Paese.

Quando incontro Marcello Baraghini a Pitigliano, il paese incastonato nel tufo che ha scelto come casa, le temperature sono torride e mi rendono fiacca, spossata; Baraghini, invece, non si ferma mai – nonostante abbia cinquant’anni più di me. Guizza dappertutto su un paio di Crocs sporche di fango e poi indica, afferra, sfoglia, stringe, batte, accarezza e riordina con mani antiche e inquiete. Per ogni citazione o aneddoto ha un libro, che tira fuori come un prestigiatore.

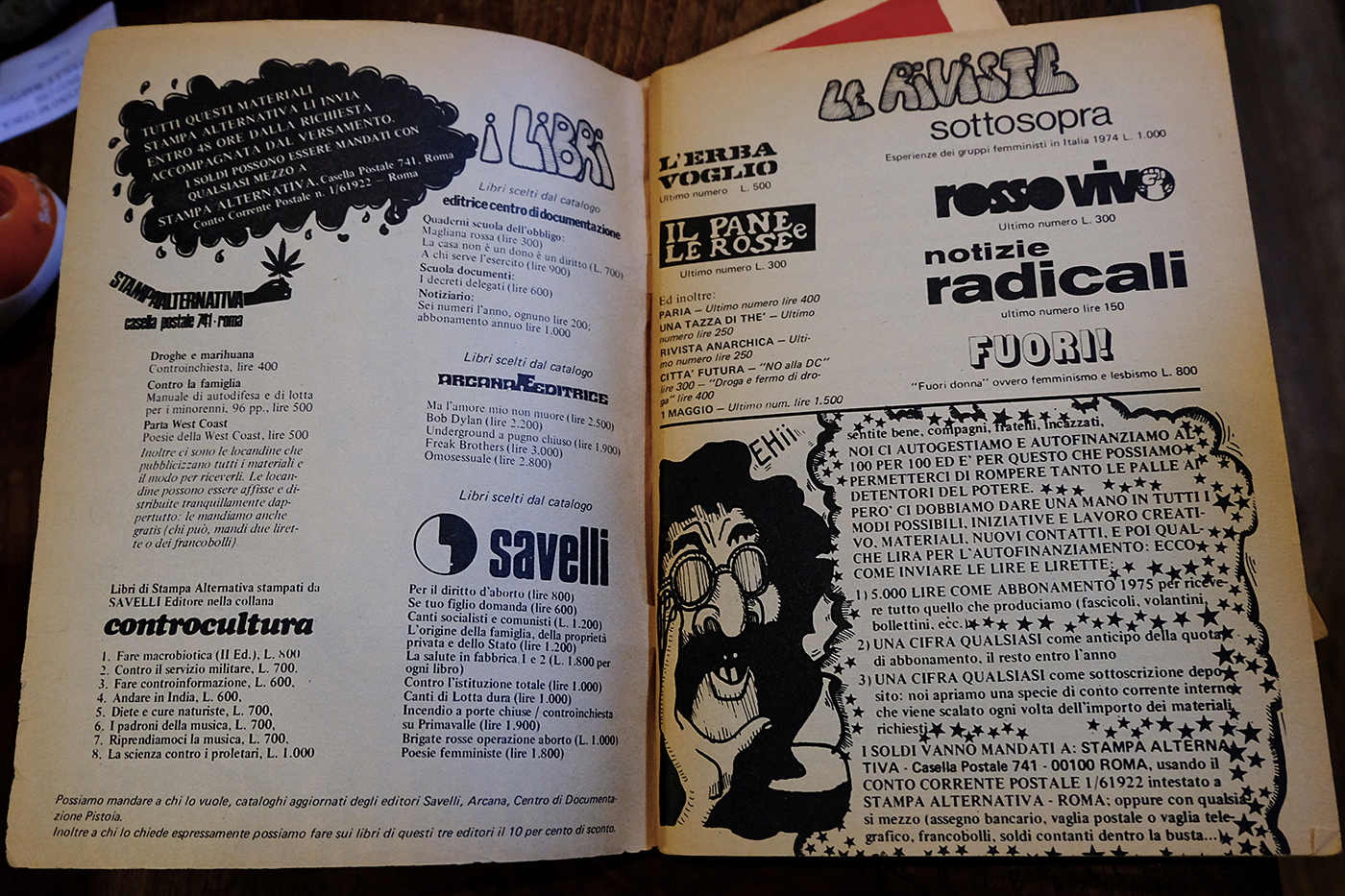

È il fondatore di Stampa Alternativa, la più gloriosa casa editrice controculturale della storia d’Italia, e ha inventato i Millelire, quei libricini che col loro prezzo simbolico hanno avvicinato alla lettura almeno un paio di generazioni; ricordo la mia eccitazione nel poter scoprire, da ragazzina, la letteratura debosciata di Burroughs o Artaud in cambio di una moneta da un euro.

Baraghini è stato anche un hippie, un latitante, un contadino, un formidabile talent scout, un venditore ambulante e un “maledetto rompicoglioni” – è così che lo definì Lucio Battisti nella lettera in cui gli promise il suo voto alle elezioni del 1992. Ha trascorso la sua intera esistenza in uno stato di guerriglia permanente e, soprattutto, ama disperatamente i libri: sembra davvero che non gli freghi un cazzo di tutto il resto.

La conversazione che segue dura una giornata intera: inizia nella libreria che Baraghini gestisce al centro di Pitigliano e finisce nel casale senza serratura in cui vive; il frinire delle cicale accompagna ininterrotto la registrazione delle nostre voci.

Da quasi sessant’anni sei un antagonista dell’editoria, un sovversivo della pagina scritta, “un editore all’incontrario”. Cos’è, per te, la controcultura?

La persona di controcultura è un sognatore a occhi aperti. Lo ha scritto T.E. Lawrence nel suo Guerriglia: “Ci sono quelli che sognano di notte nei recessi delle loro menti e si svegliano al mattino per scoprire che il sogno è passato invano. Sono uomini pericolosi, invece, quelli che sognano di giorno, poiché ad essi è dato vivere i sogni a occhi aperti e far sì che si avverino”.

Un elemento ricorrente nella tua storia è la strada: ti sei definito un “radicale da marciapiede”, hai venduto per anni i tuoi libri su un tappeto disteso tra i banchi del mercato di Porta Portese, Strade bianche è il nome della libreria che hai aperto a Pitigliano, “come quelle non asfaltate percorse da esploratori, briganti, guerrieri”. In che modo la strada ha influenzato la tua visione?

La strada è stata la mia maestra, la mia scuola, il mio vissuto. È lì che sono gli umori di un popolo, le sue passioni e, non a caso, le rimozioni di chi quella strada non la vive. Penso alla politica, ma anche alla cultura: se non si frequenta la strada si capisce poco del proprio popolo, oppure lo si capisce male.

L’incarico che la storia mi dà è recuperare quella che io chiamo memoria viva. Cerco una scrittura senza finzioni e orpelli retorici: diversa, cioè, da quella in cui lo stile divora se stesso e mira solo agli effetti speciali.

Dove sta scritto che un carbonaio, una contadina o un conciaio semianalfabeta non possano raccontarsi? Bisogna saperli intercettare, è vero, ma non serve un patentino per fare letteratura, men che meno le Accademie o le scuole di scrittura. La vita è letteratura.

Hai raccontato che durante l’adolescenza ti sentivi “un miserabile, un disgraziato”: è in quel periodo che hai deciso che avresti lavorato con i libri.

Sono cresciuto in una famiglia spiccatamente cattofascista e mio padre mi costrinse a frequentare Ragioneria in una scuola al centro di Roma. Sognava di trasformarmi in un buon mezze maniche ministeriale, ma io non studiavo. Amavo leggere (nonostante già allora ci vedessi da un occhio solo) e mi appassionai soprattutto alla letteratura russa: Dostoevskij, Gogol’… Conosco a memoria Le anime morte.

Poi inciampai nei libri della Bur, la piccola biblioteca Rizzoli, che all’epoca costavano 60 lire. Quando non avevo neanche quelle, pur di leggere rubavo i libri – oppure mi venivano regalati da librai particolarmente sensibili che capivano chi avevano di fronte. Non potevo fare a meno di leggere..

A vent’anni hai deciso di scappare di casa, nonostante fossi ancora minorenne per la legge dell’epoca. In un’intervista hai spiegato: “O mi suicidavo o uccidevo mia madre. Ho scelto una terza via: uscire di casa e riempirmi di droghe”.

Avevo deciso di andare incontro a tutto ciò che mi era stato proibito fino a quel momento e le droghe, inevitabilmente, erano una parte della mia ribellione. Nei primi anni Sessanta a Roma c’erano una decina di figli dei fiori, saranno stati cinquanta in tutta Italia: io ero un capellone, vivevo per strada, e allora mi unii a loro. Qualcuno era già stato in India, altri portavano i primi acidi da Amsterdam, quasi tutti coltivavano la propria canapa per fumare.

Ricordo il mio primo quartino di LSD, era il 1965 o il 1966: fu un’esperienza sconvolgente, mi cambiò la vita. Anni dopo volli incontrare il suo inventore, Albert Hofmann, in Italia per una conferenza: mi sorprese scoprire un ricercatore rigoroso, che a quasi novant’anni incantava un’aula magna affollata di scienziati del CNR e punkabbestia con i cani. Mi regalò un libro che poi pubblicai per primo in Italia, Percezioni di realtà.

Come e quando incontri, invece, Marco Pannella?

Nel 1963. Ero appena scappato dalla mia famiglia, la libertà mi frastornava e cercavo una nuova comunità alla quale appartenere. Andai a una riunione del PSIUP, il neonato Partito Socialista di Unità Proletaria, immaginando fosse pieno di anarchici, libertari – e invece mi delusero: il loro linguaggio era paludato, i giovani sembrano degli anziani. In compenso, sento parlare di un certo Pannella che aveva appena fondato il Partito Radicale. Ne parlavano male, anzi malissimo, e fu proprio questo a incuriosirmi.

Andai a citofonare ai Radicali e fu lui ad aprirmi la porta. Gli raccontai la mia storia e in risposta mi arrivò addosso un diluvio di parole: non ne capii i tre quarti, ma restai affascinato, quasi ipnotizzato. Era il Pannella migliore, emanava luce. Mi fece lo stesso effetto di alcune visioni da LSD: era una persona luminosa. Dopo due o tre incontri, mi lasciò le chiavi della sede – “Così ti lavi, che puzzi!” – e poi finimmo per abitare nella stessa casa, in quella mansarda in via della Panetteria dove visse fino alla morte.

È stato un incontro molto fortunato, per me: se non avessi iniziato a frequentare Marco, mi si sarebbe aperta la strada delle droghe più dissennate – e invece mi sono fermato prima, a quelle belle nottate in cui fumavo spinelli ascoltando la musica per ore, ore e ore.

Cosa ti piaceva ascoltare all’epoca?

Scoprii la musica psichedelica ancora prima di avvicinarmi agli allucinogeni: i Grateful Dead, la scena di Canterbury, i primi Soft Machine, Robert Wyatt… Pensa che da noi c’erano ancora Nilla Pizzi e Claudio Villa.

E poi c’è stato il Sessantotto. Non puoi capire cosa sia stato il pieno Sessantotto a Roma: il movimento si estendeva in città, si credeva che la rivoluzione fosse alle porte – una balla colossale. Incontravi i Rolling Stones a Trastevere in mezzo ai contrabbandieri di sigarette oppure da Mario’s, dove con 200 lire magnavi… L’atmosfera era elettrica, pazzesca.

Persino Jimi Hendrix, cercando la roba, finisce alla Sapienza durante un’assemblea e ne resta colpito. Veniamo a sapere che gli sarebbe piaciuto organizzare un concerto nell’Aula Magna, ma i tangheri della Commissione cultura respingono la proposta.

E perché?

Perché il movimento ascoltava tutt’altra musica: Piero Nissim, Pino Masi, il Canzoniere del Lazio… Quelli di Lotta Continua facevano suonare dei gruppi di merda.

Quando li contestavamo, lo scontro era furioso. Mi davano del frocio macrobiotico perché avevo appena pubblicato Fare macrobiotica con Stampa Alternativa.

Fondi la casa editrice proprio in quel periodo, nel 1970.

C’era stato un dissidio tra me e Pannella, che in quella fase smette di fare i picchetti per imboccare la via parlamentare – ma per me il marciapiede è scuola di vita, scuola di cultura, scuola di libertà, allora provo a individuare una modalità per fare il radicale ma alla mia maniera.

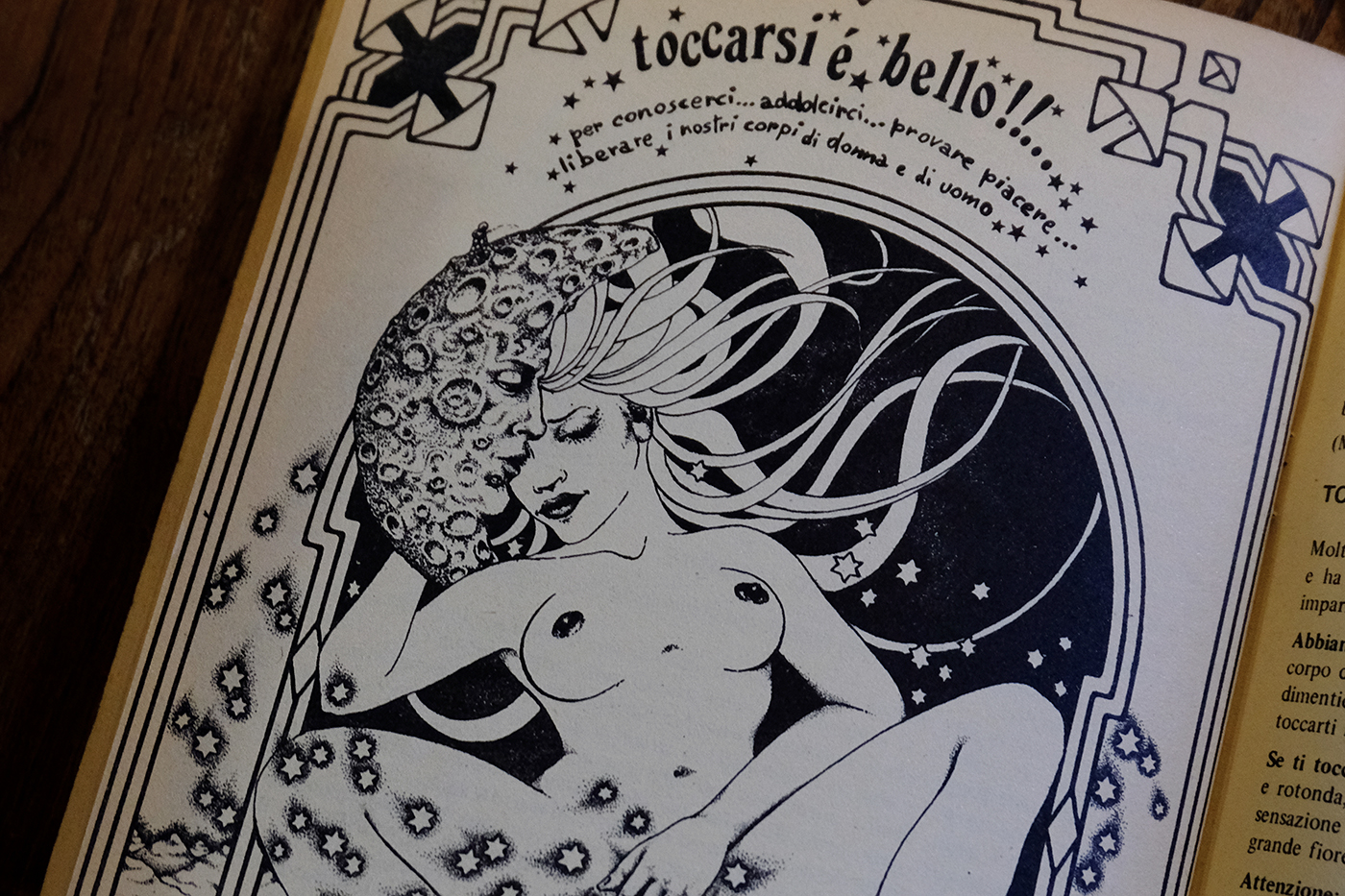

Così come il Partito Radicale negli anni Sessanta aveva intercettato i diritti civili e la nonviolenza dai movimenti stranieri, io provai a intercettare il mondo della controcultura con una casa editrice alternativa alla comunicazione di regime. Ci occupavamo di qualità della vita, musica, sostanze, controinformazione.

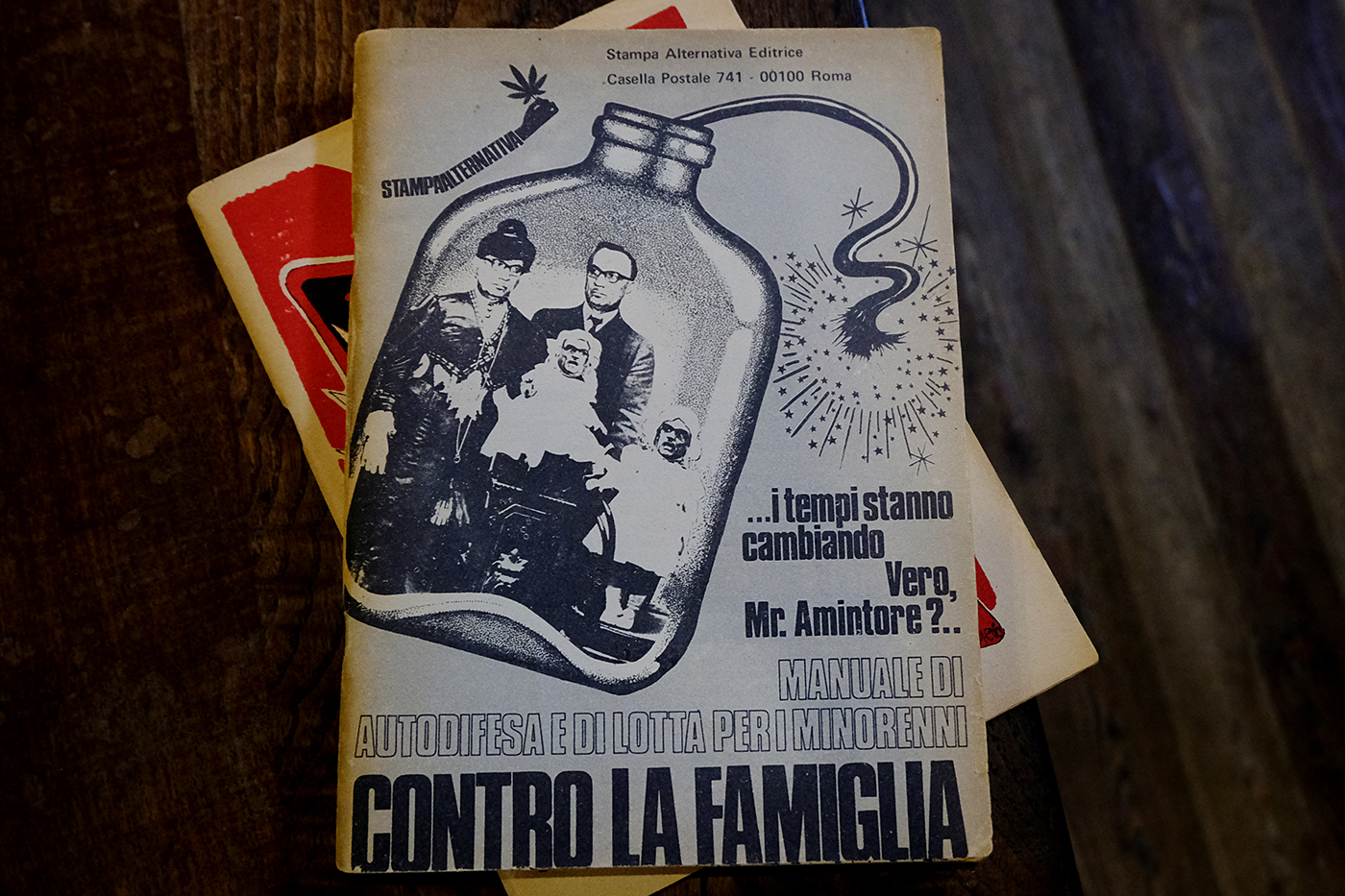

A un certo punto mi rendo conto della totale assenza di diritti per una categoria molto precisa e numerosa, quella dei minorenni: all’epoca milioni di minorenni venivano seviziati dai loro parenti, sequestrati dalle loro famiglie, abbandonati a loro stessi. È così che nasce Contro la famiglia.

Quel libro vende oltre 60.000 copie: sono tantissime.

Non solo: fu un libro consumato dal passaggio di copia, venne letto molto perché conteneva le lettere di ragazzi tarpati, picchiati, abusati in famiglia. Anche in questo caso non era più “solo” letteratura, era vita vera.

E poi si trattava di un “manuale di autodifesa e di lotta per i minorenni”: fornivamo a chiunque ne avesse bisogno servizi, informazioni, avvocati, infermieri…

Quando il libro esce, nel 1975, tu hai già collezionato 127 denunce per reati d’opinione come direttore responsabile di innumerevoli pubblicazioni [in nome della battaglia radicale per la libertà di stampa, nel 1967 Pannella gli fornisce falsa documentazione per potersi iscrivere all’albo dei pubblicisti e dare legalità a riviste altrimenti clandestine, ndr], ma è Contro la famiglia a trasformarti in un latitante.

All’epoca il reato d’opinione era un’arma repressiva usata di frequente, ma nel mio caso tutto si accelera con Contro la famiglia. I politici si indignano, se ne parla in televisione, viene fatta una raccolta firme nelle parrocchie; vado subito in udienza e il libro viene sequestrato. La sentenza sembrava già scritta: apologia dell’aborto, sebbene non avessi diffuso istruzioni per abortire ma solo informazioni per rendere i lettori più consapevoli sull’argomento.

Le condanne si sommano e mi danno 18 mesi di reclusione, quindi una mattina vado a sposarmi in Campidoglio, per pranzo mangio dei supplì in una tavola calda e poi mi do alla latitanza insieme alla mia ex moglie. Volevo continuare a combattere, ma da fuori.

Perché hai scelto proprio la Maremma come rifugio? Sei rimasto qui anche dopo l’amnistia che ti è stata concessa da Pertini, nel 1977.

In campagna c’erano le comuni: rappresentavano spazi di libertà alternativi alle città – che pure erano città diverse, ancora vivibili, ma erano gli anni di piombo. Dopo essere stato per un po’ al Sud, protetto da vecchi fricchettoni nella Puglia e nella Basilicata più estrema, vengo a sapere dell’esistenza del Pantagnone, una grande comune in provincia di Grosseto, e finisco per seppellirmi in una tomba etrusca.

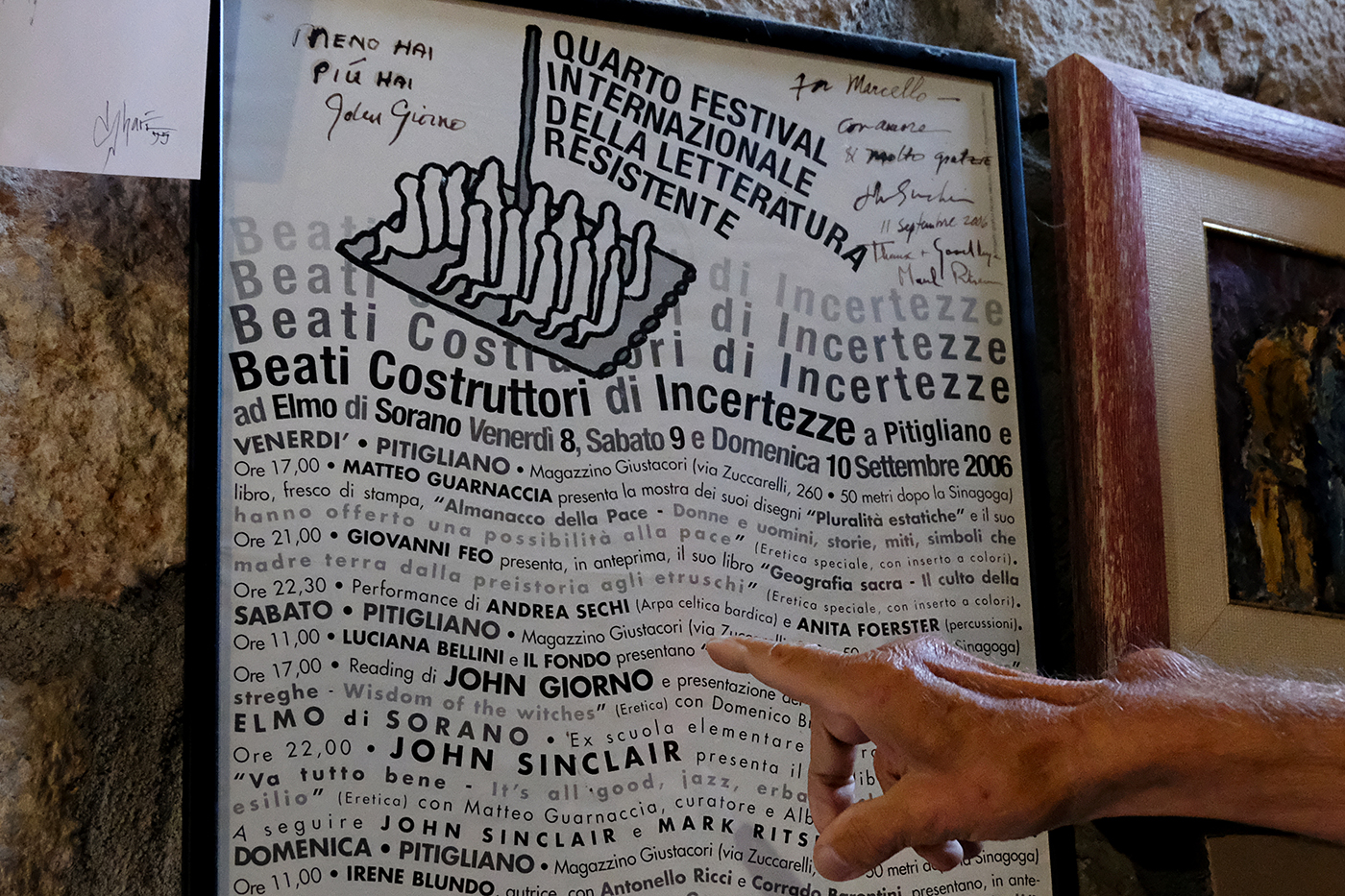

Non è facile fare cultura fuori dalle grandi città, ma a Sorano sono riuscito a fondare una mostra-mercato dell’artigianato (molti ex figli dei fiori hanno recuperato mestieri antichi) e a Pitigliano mi sono inventato il Festival Nazionale di Letteratura Resistente, che è arrivato alla ventiquattresima edizione; la prima era dedicata agli scrittori analfabeti, nella prossima invece discuteremo di intelligenza artificiale.

E come arriva l’intuizione dei Millelire, nel 1990?

Era la mia liberazione dal mercato: quella collana la inventai per me, era la mia ribellione. Il mercato stava divorando l’editoria migliore, basti pensare alla fine di editori come Mario Guaraldi o Gabriele Mazzotta. Non si trattava di combattere contro i mulini a vento, ma contro la burocrazia, contro le leggi: i Millelire nascono senza codice a barre né copyright e oggi è possibile scaricarli gratuitamente dal nostro sito.

I problemi paradossalmente sono arrivati con il successo: vendiamo 23 milioni di copie, il fatturato passa da 400 milioni a quattro miliardi e l’apparato della casa editrice mi obbliga a metterci in regola. Avevamo committenti come Enel o Ferrovie dello Stato e collaboratori come Altan o Alda Merini, che ci dettò un librò di poesie durante un viaggio in macchina in mezzo alle risaie pavesi – ma più vendevo e più mi indebitavo. Ho iniziato a prendere dei prestiti per pagare la carta, i commercialisti, le ragioniere, i capannoni… Gli interessi erano alle stelle e non fu più sostenibile.

Nel frattempo Newton Compton introdusse il millelire scolastico, classici di cento pagine con copertina a colori, e ci buttarono fuori dalle librerie – quindi fui inghiottito da questo vortice e di fatto sconfitto dalle stesse leggi del mercato che avevo voluto sfidare.

Prima, però, sei riuscito a trasformare Epicuro in un best seller: la sua Lettera sulla felicità è il Millelire più venduto di sempre. Ne ho parlato con il suo traduttore Angelo Pellegrino, un altro personaggio importantissimo per la letteratura italiana…

Pellegrino bussò entusiasta alla mia porta portandomi la sua traduzione e divenne uno dei miei complici primari di quegli anni, ma se Epicuro ha superato i due milioni di copie è stato anche grazie alla televisione.

In qualche modo Corrado Augias lesse Lettera sulla felicità (chissà, forse lo aveva comprato a Porta Portese) e quel Millelire gli diede il bagliore della vita sua, quindi lo mostrò nel corso di una trasmissione dicendo: “Vedete, questo libro costa solo mille lire, ma vale milioni”. Ci fece una grande pubblicità.

Sei stato l’unico editore italiano a pubblicare L’arte della gioia mentre Goliarda Sapienza, moglie di Pellegrino, era ancora in vita.

Sì, Goliarda era vivissima e complice: mi portò il malloppo proprio qui e ci sedemmo laggiù per sfogliarlo [siamo nel cortile della casa in cui vive e mi indica una distesa verde poco distante, ndr]. Lei sembrava parte del prato tanto era gioviale e luminosa.

Firmai delle cambiali e trovai il modo di pubblicare la prima parte del libro con Stampa Alternativa, sebbene si attribuisca erroneamente la prima apparizione dell’opera a quell’edizione francese pubblicata dopo la morte di Goliarda. Altro che “successo francese”, è un successo italiano! Quando sento certi discorsi mi sembra di essere stato rimosso dalla storia della letteratura del Novecento.

Erano gli anni dei Millelire e pubblicavi soprattutto libri brevi, leggeri: perché hai deciso di fare un’eccezione proprio con L’arte della gioia?

Perché erano mille pagine di vita vera, vita che pulsa, mille pagine di anarchia scritte da una donna eccezionalmente sensibile. Quando iniziai a leggerlo non riuscii a staccarmi per le prime quarantotto ore, mi bruciavano gli occhi ma da editore sentivo di aver scoperto il tartufone.

Quando la lettura è potente diventa rivoluzione, perché ti cambia la vita – e a che cazzo serve la letteratura se non ti cambia la vita? Ecco, questo era L’arte della gioia.

Un altro ambito in cui sei stato pionieristico è il fumetto. Nel 1977 sei stato il primo direttore e distributore di Cannibale, la rivista ideata da Stefano Tamburini e Massimo Mattioli a cui poi si unirono Andrea Pazienza, Filippo Scòzzari e Tanino Liberatore: è su quelle pagine, per esempio, che vedrà la luce il leggendario Ranxerox. Nel 1980 la redazione si trasformerà in Frigidaire.

Sì, Vincenzo Sparagna [direttore di Frigidaire, ndr] se li comprò come se fosse una squadra di calcio e, del resto, venivano da una stagione davvero formidabile.

Conobbi Tamburini prima di tutti gli altri: era un ragazzino, gli mancavano solo i calzoncini corti da boy scout. Venne da me nel 1975 con una rivista, Combinazioni, tutta scritta a mano da lui: quelle pagine dimostravano non solo la sua grande manualità ma contenevano delle soluzioni grafiche fantasmagoriche per l’epoca.

Stefano era sia disegnatore che grafico – “Che ve serve a voi de Stampalternativa?”. Per due anni fece qualsiasi cosa: copertine, volantini… E poi nacque Cannibale.

La tua storia mi fa tornare alla mente quella di Tony Wilson, demiurgo della scena di Manchester che tra gli anni Settanta e Novanta ha rivoluzionato la storia della musica collezionando bancarotte. Una volta disse: “Alcuni fanno i soldi, altri fanno la storia”.

È vero, io ho fatto fare i soldi agli altri.

Oggi trascorro ore a meditare e, meditando, mi ritrovo a ripercorrere soprattutto le sconfitte. È come in una guerriglia: l’importante è provarci, poi qualche volta ci si riesce, ma quando non si riesce bisogna essere bravi a fermarsi.

Mi chiedo spesso: quello che faccio ha senso? Altrimenti faccio l’orto. Ho avuto annate di orto prodigioso.

È chiaro che tu abbia una certa idiosincrasia non solo per il profitto, ma anche per ogni sistema di potere – o regime, per usare un termine caro ai radicali. Secondo te si può essere editori, e quindi avere una posizione di potere, rimanendo anarchici?

No. Il rigore è indispensabile, ma l’anarchia è incompatibile con i sistemi di produzione: ciò che si può fare è dare input di rivoluzione.

E comunque io, più che anarchico, mi sento un libertario.

E cosa vorresti scritto nel tuo epitaffio? Editore, agitatore culturale, rivoluzionario, sconfitto… ?

Non ci ho mai pensato, sai? Forse una frase di Picasso che ho fatto stampare su una maglietta: “Ci vogliono molti anni per diventare giovani”.

Le foto sono dell’autrice dell’intervista che ringrazia Claudio Scaia e Fulvio Risuleo per la preziosa collaborazione.