Che cosa sono i popoli? Cosa li rende tali? La lingua, uno stato, la religione? Dall’Antica Roma a Putin, passando per il generale Vannacci e il “Piano Kalergi” e arrivando a Israele e Palestina, storia e prospettive di un concetto fondante e dibattuto delle società umane, caro tanto alle destre quanto alle sinistre.

1. Il trionfo del popolo e dei popoli

Vale la pena chiedersi perché e come negli ultimi decenni (ma vedremo che si tratta di una storia ben più lunga) si sia imposta l’idea che esistano popoli intesi come comunità di discendenza e di cultura, per alcuni persino impossibilitati a comunicare tra di loro; che questi popoli poi siano legati a una “loro” terra; che siano essi a fare, combattendosi, la storia. Vale la pena chiedersi come queste stesse idee abbiano avvicinato sempre più parti della destra e della sinistra, incluse alcune di quelle che oggi lottano (contraddittoriamente, ma per fortuna!) per l’accoglienza dei migranti.

Di esempi se ne potrebbero fare tanti, a destra come a sinistra, e tanto più paradossali in paesi occidentali dove, mentre questo è avvenuto, molti sposavano le tesi estreme di Benedict Anderson che, sulla base dell’esperienza indonesiana, affermava che popoli e nazioni erano in realtà solo “comunità immaginate”, una tesi proponibile per quel paese ma molto difficile da sostenere in Europa o nel subcontinente indiano.

Per restare in Italia e cominciare dalla cronaca, pensiamo al generale Roberto Vannacci che ritiene che Paola Egonu, malgrado la sua cittadinanza, non abbia i “tratti somatici propri della italianità”. Eppure, persino una canzone fascista come Faccetta nera veicolava idee diverse. Pare che Benito Mussolini la detestasse anche per questo e ne facesse eliminare qualche verso, come quello che definiva faccetta nera “bella italiana” – rimase però il “sarai romana”.

E se lo stesso Mussolini aveva battezzato il suo giornale «Il Popolo d’Italia» (e a questo patrimonio si sono rifatti e si rifanno i partiti che discendono dall’esperienza fascista), la Lega Nord si è invece richiamata a un popolo padano presentato anche nei manifesti come affine ai nativi americani e a rischio come loro di scomparsa a causa dell’arrivo di popolazioni aliene (i meridionali prima, gli extracomunitari dopo la svolta “italiana” di Matteo Salvini).

Sono posizioni che riecheggiano la teoria del complotto sulla “sostituzione etnica”, che ha preso, nel mondo tedesco e anglosassone, le forme del “Piano Kalergi” e in Francia quelle del Grand Replacement. Essa si basa sulla stessa idea di popoli primigeni, autoctoni e dotati di identità fisse e proprie (un’idea la cui assurdità è dimostrata tra l’altro proprio dalla velocissima evoluzione della Lega Nord in Lega salviniana), di cui gruppi di potere di vario tipo pianificherebbero la sostituzione – dimenticando tra l’altro che alcuni di quei “popoli” da decenni non si riproducono a sufficienza.

Naturalmente, l’hitlerismo incarna la manifestazione più estrema e violenta di questa idea del sangue e suolo come base di un popolo identitario che possiede una sua terra e vuole un suo impero (anche se l’arianesimo indo-europeizzante del nazismo ha dato persino a quest’ultimo tratti contraddittori). E concezioni simili, altrettanto paradossali e con quasi paragonabili livelli di violenza, hanno per esempio guidato l’affermazione di un nazionalismo turco che ha rivendicato come “sua” un’Anatolia prima conquistata e poi fatta propria sterminandone gli armeni, scacciandone i greci, e sostenendo che i curdi erano turchi che non sapevano di esserlo e a cui era quindi necessario impartire una lezione a riguardo.

Con la stessa logica famosi intellettuali tedeschi hanno sostenuto nell’Ottocento che gli alsaziani avrebbero con le buone o le cattive imparato a riconoscersi tedeschi, e Vladimir Putin ha di recente giustificato l’invasione di un’Ucraina i cui abitanti rifiutavano di ammettere di essere russi perché vittime di complotti internazionali di vario tipo.

Forse, tuttavia, l’esempio più perfetto di questa concezione “autonoma” del popolo come specie a se stante è quello che è prevalso in Giappone, i cui abitanti si sono a lungo immaginati come un albero che non poteva per sua natura confondersi con gli altri, arrivando a preferire la propria scomparsa per decrescita demografica alla “contaminazione”, una posizione di cui forse si intravedono i primi segni di cambiamento.

Per cominciare di nuovo dalla cronaca, a queste idee fa da contraltare la «Repubblica», che ha pubblicato articoli sull’esistenza di un “popolo della sinistra” dotato di valori propri che, come i popoli dei nazionalismi più ingenui, esiste fuori della storia ma è pronto a “risvegliarsi” se compare un leader giusto.

Recentemente in Germania Sahra Wagenknecht, già dirigente della Linke (erede del partito socialista della DDR) e moglie dell’ex leader socialdemocratico Lafontaine, si è autoproclamata una leader di questo tipo, fondando un partito populista di sinistra che vuole parlare anche ai sempre più numerosi elettori di un’estrema destra che la ha semi-ufficialmente invitata ad unirsi ad essa. La Wagenknecht invoca la costruzione di una Volksgemeinschaft (un termine caro ai nazisti), cioè di una comunità nazionale di popolo, senza divisioni in classi e chiusa ad una immigrazione “economica” che ne snaturerebbe lo spirito e gli standard di vita.

Ma questa riconfigurazione letteralmente “populista” della sinistra era evidente già negli anni Settanta, quando le lotte dei popoli, quello palestinese come quello vietnamita o irlandese (ma anche basco o padano, nella mente del giovane sindacalista Umberto Bossi) sostituirono le classi e trasformarono l’internazionalismo da sogno universalista in alleanza di popoli-nazioni più o meno oppressi. Ad essere colpita fu allora anche la visione laica e civica della nazione sostenuta in opposizione a quella etno-culturale da un progressismo che era riuscito per qualche tempo ad affermarsi come ideologia dominante di un rinnovato “Occidente” (penso per esempio ad Hans Kohn, che la costruì sulla critica del suo precedente sionismo).

Le stesse università anglosassoni di élite dove quella visione anti-etnica era cresciuta pagano oggi un pegno ipocrita alla ideologia dei “popoli originari” dichiarando di sorgere sul loro territorio ancestrale (un territorio che peraltro non ridarebbero mai indietro) e si trovano affermazioni simili nelle firme mail istituzionali dei principali atenei canadesi o australiani. In quella dell’Università di Victoria si legge per esempio:

“We acknowledge with respect the Lekwungen peoples on whose traditional territory the university stands and the Songhees, Esquimalt and WSÁNEĆ peoples whose historical relationships with the land continue to this day”.

È il trionfo di una ideologia della colonizzazione e dei popoli dominatori, certo capovolta dal senso di colpa, ma che ne mantiene tutte le premesse teoriche, ed è a suo modo affine alle teorie della sostituzione: il fatto che chi ha conquistato si senta a disagio non è un male, anzi, ma è pessimo dimenticare che anche quei popoli “ancestrali” avevano forse a suo tempo conquistato qualcun altro, e che se si applicasse il principio con rigore la Palestina non dovrebbe essere ridata agli Arabi (naturalmente colonizzatori anche loro, e quanto!) ma forse ai filistei da cui prese il nome, i turchi dovrebbero riconsegnare l’Anatolia a greci e armeni, e gli indoeuropei riconsegnare India e Europa a chissà chi, in un gioco macabro che non avrebbe fine e che genererebbe infinite nuove sofferenze.

Un gioco tra l’altro che, come dimostrano gli studi sulla genetica delle popolazioni e il DNA antico (come quelli di David Reich, un allievo di Luca Cavalli-Sforza, autore di Chi siamo e come siamo arrivati fin qui. Il DNA antico e la nuova scienza del passato dell’umanità, Raffaello Cortina Editore, 2019), è privo di qualunque base scientifica e vive solo su sensi di colpa, che sono un’altra faccia di quelli di superiorità.

In natura i popoli non esistono: esistono piuttosto popolazioni umane in continua evoluzione e in relativamente continuo “rimescolamento”, soprattutto a partire dai primi grandi nuclei di civilizzazione, in India come in Cina, in Mesopotamia o in Egitto come nell’Impero romano e poi, almeno dalla fine del XV secolo, a livello planetario.

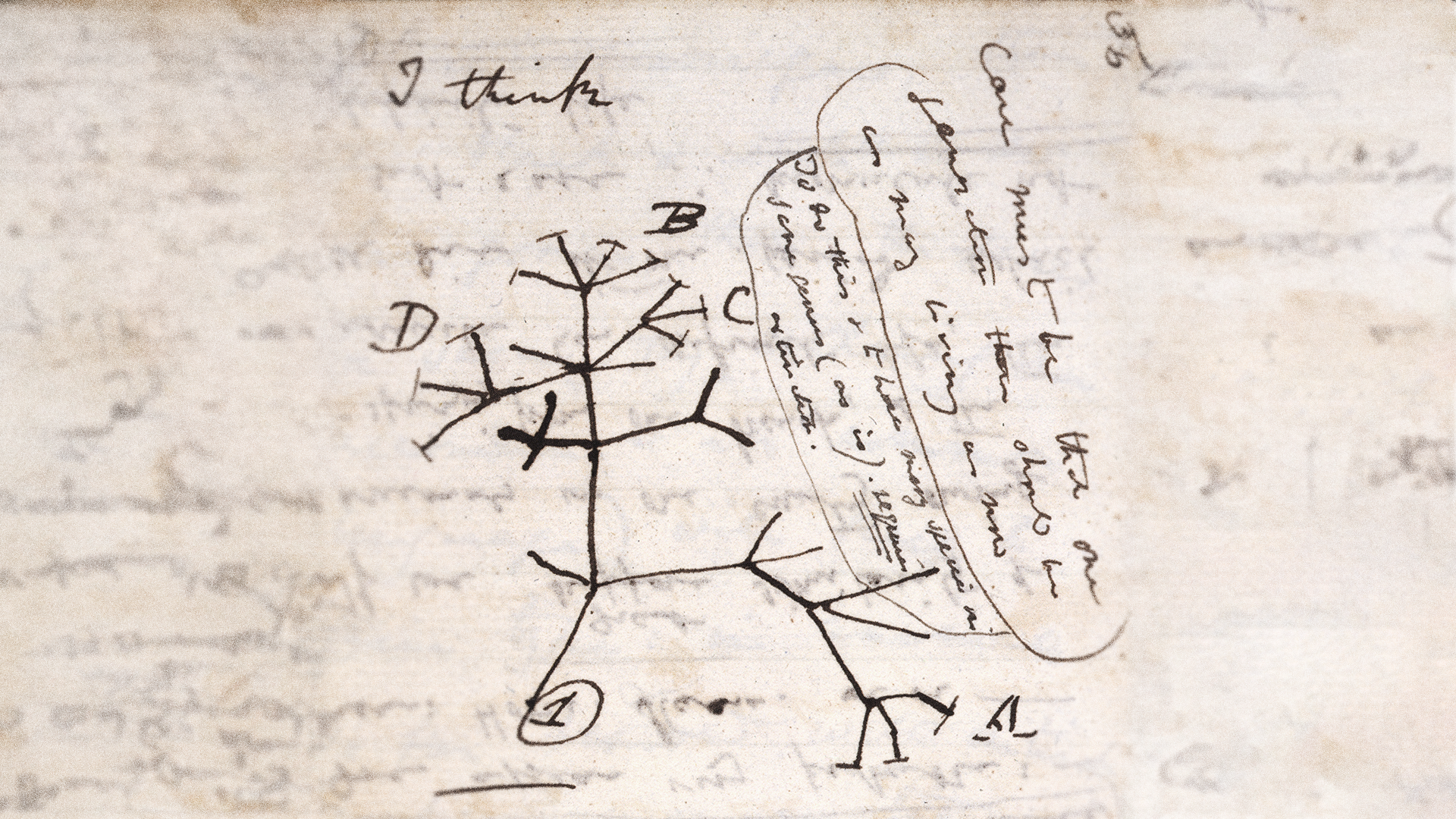

L’albero della vita appuntato da Charles Darwin.

Dobbiamo quindi abbandonare persino l’immagine lasciataci da Charles Darwin, quella di un albero dei popoli (in cui questi ultimi erano comunque tutti legati, al contrario di quello solitario giapponese) che replicava in qualche modo quello delle lingue1. Essa certo contiene un nucleo di verità basato sull’iniziale diffusione e “distinzione” in vari rami per mutazioni successive di un’unica specie umana, la nostra, una differenziazione, genetica e linguistica, che come un rumore di fondo risuona ancora nel mondo. Ma quel processo è stato fin dall’inizio complicato da incroci e sovrapposizioni che si sono venuti col tempo moltiplicando e intensificando, producendo alla fine un graticcio piuttosto che l’albero che i naturalisti e i linguisti dell’Ottocento avevano immaginato.

I “popoli” esistono però come oggetti storici e culturali affermatisi o costruiti con maggiore o minore facilità in base al “materiale” disponibile e alle vicende della storia. In quanto oggetti storici, tuttavia, essi non sono eterni, la loro cultura, la loro lingua e la loro identità cambiano (spesso anche velocemente): possono scomparire o trasmutarsi, e non sono dotati di una “loro” terra.

Eppure, come vedremo, su questo concetto instabile e scivoloso, che si si incarna per di più in “persone collettive” la cui supposta autonomia solleva enormi problemi politici e morali a chi crede all’autonomia delle persone, hanno fondato le loro costruzioni teoriche e i loro principi non solo parti importanti della destra e della sinistra ma anche le Nazioni Unite e il diritto internazionale, come dimostrano le due convenzioni del 1966, quella sui diritti civili e politici e quella sui diritti sociali, economici e culturali.

“È pessimo dimenticare che anche quei popoli “ancestrali” avevano forse a suo tempo conquistato qualcun altro, e che se si applicasse il principio con rigore la Palestina non dovrebbe essere ridata agli Arabi, ma forse ai filistei da cui prese il nome”.

Entrambe si aprono infatti proprio col riconoscimento del diritto dei popoli all’autodeterminazione, ma la scivolosità e l’ambiguità del concetto erano già evidenti, e non solo nelle clausole che garantivano il diritto degli stati all’integrità territoriale. Altrettanto evidente era soprattutto la difficoltà di individuare quali fossero i soggetti che godevano di quel diritto, una difficoltà che ha prodotto e continua a produrre infinite contraddizioni, ipocrisie e ingiustizie.

Il “popolo corso”, che ha forse espresso per la prima volta con Pasquale Paoli quella che oggi riconosciamo come l’idea moderna di popolo, non può nemmeno definirsi tale: i francesi sanno bene che altrimenti, in base al diritto internazionale, potrebbe rivendicare la propria autodeterminazione. Lo stesso vale per i catalani, è valso a lungo per gli irlandesi, e la politica italiana, di destra e di sinistra, si è opposta con forza all’idea di un popolo siciliano o padano, e ha definito “questione meridionale”, di volta in volta geografica o sociale, quella che agli occhi dello storico appare senza dubbio almeno in potenza come una questione “popolare/nazionale”.

Agli Ibo la Nigeria ha rifiutato la qualifica e l’indipendenza, costringendoli a piegarsi con la fame, ma agli eritrei esse sono state riconosciute. Oggi Putin e la sua cerchia pensano che gli ucraini non esistono, e buona parte dei “palestinesi”, pur ammettendo l’esistenza degli ebrei, li vorrebbe ributtare collettivamente a mare, come i turchi fecero coi greci e, certo molto più umanamente, gli irlandesi con gli inglesi di Dublino dopo la prima guerra mondiale e i québécois con gli anglofoni di Montreal, spinti a trasferirsi a Toronto qualche decennio dopo (ma gli esempi potrebbero essere moltiplicati a piacere, come dimostrano Antonio Ferrara e Niccolò Pianciola in L’età delle migrazioni forzate. Esodi e deportazioni in Europa, 1853-1953, Il Mulino, 2012).

Benché sia evidente che tutto questo è successo e succede e che quei “popoli” come oggetto storico si producono e si riproducono, la natura mortale e suicida del gioco scatenato dal loro riconoscimento come “principio-base” rende auspicabile uscire, almeno con la mente e la coscienza, dalle logiche che scaturiscono da questa consacrazione. La storia intesa come critica, invece che come accettazione/esaltazione di una mortale “lotta tra i popoli”, può aiutare a farlo, ed è alla storia dell’idea e del concetto di popolo che vale quindi ora la pena di guardare, sia pure a grandissime linee e quindi molto schematicamente.

2. Che storia c’è dietro

Il primo populus che si diede questo nome, usando una parola etrusca da cui derivano i termini ancora in uso in molte lingue europee, non si pensava in termini di omogeneità e comune discendenza. Al contrario, il popolo romano si presentò subito come frutto di un patto politico stretto da gruppi di almeno tre discendenze e lingue diverse (latini, etruschi e sabini) per fondare una nuova città e cioè un progetto per il futuro. Molti secoli dopo l’imperatore Claudio se ne vantò con parole bellissime.

Secondo Tacito2, dopo aver notato che i greci, e in particolare Sparta e Atene, malgrado la loro grandezza, erano decaduti in conseguenza dell’aver scelto di segregare come alieni quanti sconfiggevano (ce lo conferma per esempio il Panegirico di Atene di Isocrate3, in cui gli ateniesi vantano la loro “razza… pura”), Claudio ricordò che “al contrario Romolo, il nostro fondatore, ebbe ripetutamente la saggezza di trasformare interi popoli vinti in cittadini romani, anche in un solo giorno”. Claudio aggiunse poi che la sua stessa famiglia, di origine sabina, era stata fatta cittadina e patrizia, e il bel testo della tavola claudiana ritrovata a Lione, ci conferma che questo era il suo pensiero.

I nostri popoli erano allora piuttosto quelli che i greci chiamavano ethnos (plurale ethne), gruppi umani che si sentivano uniti da discendenza, lingua, costumi e dèi comuni, e cioè in parte il frutto della dispersione originaria, rappresentata dalla storia dei figli di Noè, e in parte di incroci e sovrapposizioni che però venivano cancellati nelle autorappresentazioni. Sono questi i popoli che animano la Palestina della Bibbia, la terra dove stava per nascere la prima idea compiuta di un popolo – quello cristiano – che univa tutti gli esseri umani indipendentemente da ogni loro altra caratteristica perché, come scrisse San Paolo, “non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù”.

“Tabula claudiana” (48 d.c.)

Cominciava così la grande stagione del dominio delle religioni universali, che in Europa iniziò a entrare in crisi con la lenta formazione delle monarchie territoriali e quindi dei popoli-nazione, una nazione dapprima associata più al luogo di nascita che a una discendenza, ancorché solo creduta, e a una cultura comune. Nell’Europa medievale, erede dei grandi rimescolamenti provocati dalle ripetute invasioni seguite al crollo dell’impero, era infatti normale per i sovrani regnare su genti di lingua, origine e a lungo anche diritto diversi, ancorché spesso unite dalla stessa fede.

Nei comuni e nelle repubbliche dell’Italia centro-settentrionale, delle Fiandre e di altre regioni europee si andava invece allora rivitalizzando l’idea romana del popolo come frutto di un patto politico, un popolo che però accentuava da un lato la sua omogeneità e dall’altro i “tagli” al suo interno. Se a Roma anche le famiglie patrizie facevano parte del popolo, in queste nuove città-stato spesso i nobili non potevano godere di diritti politici (a Firenze, per farlo, dovevano rinunciare allo status di nobile), anche perché sentiti e immaginati come diversi (non pochi tra loro, del resto, si vantavano di discendere da invasori come longobardi, franchi e normanni). Il taglio sociale penetrava invece all’interno di quello stesso popolo politico, in comunità omogenee per lingua, cultura e fede ma scosse dalla lotta tra popolo grasso e popolo minuto.

La lenta formazione all’interno dei nuovi grandi stati europei di bacini linguistici, ma anche di sistemi giuridici, unificati, avvenuta all’inizio intorno alle corti e alle città, stava intanto alimentando un processo di inversione nel significato dei termini popolo e nazione, che iniziò ad affermarsi, anche se contraddittoriamente, all’interno delle Università e poi nei concili della Chiesa.

Alla spinta che proveniva dalla progressiva associazione delle “nazioni” ad aree geografiche sempre più dominate, almeno ai loro vertici, da lingue standardizzate comuni, si aggiunse quella che, con la scoperta delle Americhe, venne da nuovi “popoli” di cui era difficile spiegare l’origine, tanto che si dubitò persino che fossero umani, e che sembravano corrispondere e in parte corrispondevano alle etnie greche, anche per la loro maggiore vicinanza al fenomeno della dispersione originaria. In quegli stessi decenni, nella Spagna che scopriva le Americhe, la nascita della nazione moderna si accompagnava ai primi grandi processi di “pulizia” etnica e religiosa, prima contro gli ebrei e poi contro i moriscos, motivati con un’ideologia del sangue che la chiesa di Roma cercò invano di combattere.

La crisi del “popolo cristiano” stava intanto per vivere in Europa con la Riforma una tappa decisiva, che diede nuovo impulso al processo di etnicizzazione del popolo e di politicizzazione della nazione. Lo fece inconsapevolmente, costruendo l’unità tra stato, religione e, almeno nei paesi protestanti, anche lingua, una lingua che veniva ora unificata dalla prima alfabetizzazione di massa su scala “nazionale” motivata da ragioni religiose (la capacità di tutti di leggere la Bibbia) e quindi latamente ideologiche.

Nel XVIII secolo l’inversione tra popolo e nazione era ormai avanzata, anche a seguito della scoperta nelle campagne europee di quello che è stato chiamato il “volgo primitivo dei popoli moderni”, cioè i contadini. L’espressione indicava una nuova evoluzione del termine, usato ora, come già e sia pure in modo diverso nei comuni medievali, per definire la parte socialmente inferiore della popolazione di un paese, quella che a Roma si sarebbe chiamata piuttosto plebe. Al tempo stesso, anche a causa della reazione agli orrori della conquista e poi delle lotte di religione, una parte degli intellettuali europei, Michel de Montaigne compreso, cominciò a chiedersi se la cosiddetta civiltà non fosse la causa stessa di quelle tragedie.

Prendeva così forza la teoria di un selvaggio buono e migliore perché più vicino allo stato naturale, in una visione in cui la natura era la sede della ragione e del diritto, come accadeva nelle teorie dei diritti naturali o della società frutto di un libero contratto tra uguali (teorie che la semplice riflessione basta a mostrare, più che infondate, assurde, ancorché apportatrici di grandi benefici). In quest’ottica, poi consacrata dagli scritti di Jean-Jacques Rousseau, quel “volgo primitivo” diventava, proprio perché meno corrotto dalla civiltà e dalle sue ipocrisie, la possibile sede, e il possibile agente, del riscatto dell’umanità e della possibilità di un mondo migliore.

“La Predica di san Paolo” di Raffaello Sanzio (1515-1516).

Le cose non erano però ancora ben definite, come dimostra l’esplicito richiamo all’esperienza romana degli americani, che nella loro Costituzione annunciarono il loro nuovo progetto politico col famoso We, the People, un popolo che, come quello romano delle origini, non era affatto etnico e non sentiva nemmeno il bisogno di prescrivere una lingua comune. Solo pochi anni più tardi, tuttavia, l’identificazione del popolo con i ceti inferiori, e quindi disprezzabili, convinse i rivoluzionari francesi, durante un dibattito famoso, a rifiutare l’uso del termine e a parlare invece di “nazione”, dando definitivamente al termine la valenza politica che ha tuttora.

L’inversione fu completata dalle reazioni scatenate nel mondo tedesco dalla supremazia culturale della Francia e del francese. Opponendo alle élite francesizzate e corrotte un popolo contadino e artigiano ancora puramente tedesco, Johann Gottfried Herder diede la forma definitiva al concetto moderno di un popolo (Volk) definito al tempo stesso su base nazionale e sociale in opposizione agli stranieri o ai loro rappresentanti (vale a dire le élite cosmopolite francesizzate), visti come agente di corruzione e degrado che solo il risveglio di quel Volk poteva arginare. Per Herder una Volksgemeinschaft etno-nazionale, a base contadina e popolare, era quindi il presupposto della nazione e dello stato, che ne erano manifestazioni derivate.

Al tempo stesso, prima implicitamente e poi esplicitamente con Georg Wilhelm Friedrich Hegel, la capacità di un popolo di produrre un suo Stato-nazione divenne il banco di prova delle sue qualità, e quindi il presupposto del suo posizionamento gerarchico. Il passaggio a questa gerarchizzazione avvenne con Johann Gottlieb Fichte, che affermò la superiorità dei tedeschi non solo verso i più primitivi slavi ma anche contro francesi proclamati inferiori perché a differenza dei tedeschi, che avevano mantenuto la loro lingua originale, eretta a indice di purezza e discendenza di sangue, erano stati sconfitti, latinizzati e quindi resi in qualche modo una comunità artificiale e non “naturale”.

Vale la pena di aggiungere che questo modo di reagire, con disprezzo, all’evidente superiorità politica e culturale di uno “straniero” ha fornito da allora il modello per tantissimi progetti di riscatto nazionale, basati appunto su un concetto di popolo più o meno puro, legato a una sua lingua e a una sua cultura. Quelli turco e giapponese sono stati a lungo i più impressionanti, tanto per la terribile drammaticità dei loro sviluppi, quanto per la loro capacità di ammettere la necessità di far proprie parti di una modernità di origine “aliena” per rafforzare e affermare la loro specificità.

Malgrado le loro diversità, sia la nazione-popolo francese che la comunità etno-nazionale alla base dello stato-nazione tedesco condividevano un grande equivoco che era anche fonte di possibili e sgradevolissimi sviluppi dal punto di vista della libertà degli individui. Già Rousseau aveva dotato il “suo” popolo, trasformato in un soggetto collettivo, di una “volontà generale” che di fatto adombrava la possibile repressione di quelle individuali, chiamate a sottostare ad essa.

In lui questa contraddizione era stemperata dal presupporre che questi individui collettivi fossero di dimensioni estremamente limitate, come le polis classiche (ma già nel suo progetto di Costituzione polacca Rousseau si era rivolto a persone collettive molto più grandi). Immanuel Kant aveva poi fatto dell’autodeterminazione dei singoli, incarnata appunto nella loro capacità razionale e responsabilità morale di decidere, la chiave di volta della ragione moderna, esplorandone i limiti. E i rivoluzionari francesi avevano trovato nella democrazia rappresentativa, nelle costituzioni e nei loro principi, i freni da porre alla volontà generale per rispettare la libertà dei moderni che, come intuì Benjamin Constant, era – per le dimensioni delle sue società – molto diversa da quella degli antichi.

Restava però alla base del doppio concetto di nazione la finzione dell’esistenza di un individuo collettivo dotato di una sua “anima” (come in Germania si era preso a dire mutuando l’Esprit delle leggi di Montesquieu) e di una sua volontà che poteva evidentemente schiacciare in qualunque momento quella di individui che non si sentissero in sintonia con essa, ma cui il tempo avrebbe dato magari ragione (il Mario Levi che varcava la frontiera inneggiando all’Italia libera e maledicendo quella fascista era più o meno italiano dei poliziotti che lo inseguivano, e rappresentavano in quel momento lo stato-nazione italiano?).

Agli inizi dell’Ottocento avvenne un nuovo e ancor più decisivo passaggio: nella polemica contro la reazione nobiliare che usava la conquista franca per giustificare i suoi privilegi, Augustine Thierry rilesse allora la battuta di Emmanuel Joseph Sieyès su una nobiltà da far tornare nelle foreste della Franconia se insisteva a sentirsi “altra” interpretando tutta la storia francese come lotta tra un popolo conquistatore franco e un popolo vinto (i galli romanizzati). Egli etnicizzava così l’interpretazione della rivoluzione, fino ad allora civica e politica e ora presentata come atto finale di quello scontro.

Walter Scott leggeva allora così nei suoi romanzi anche la storia inglese, coi nobili normanni che in Ivanhoe tiranneggiavano il popolo sassone (anch’esso naturalmente un ex popolo conquistatore e colonizzatore della Britannia romanizzata). E presto Jules Michelet e Pierre-Joseph Proudhon avrebbero dato a questa concezione etnica del popolo primigenio e incorrotto di derivazione auiana una coloritura nettamente antiebraica – il primo lo fece apertamente nel 1846 nel suo Il popolo, il testo classico della sinistra populista ottocentesca che presentava gli ebrei come alieni senza radici che profittavano della sua innocenza.

Giovanni Berchet divideva allora gli italiani in “ottentotti” (primitivi quasi sempre rurali), “parigini” (l’élite francesizzata) e popolo, un popolo in questo caso urbano e borghese a testimoniare della specificità del caso italiano, in cui le campagne e il loro abitanti non hanno quasi mai goduto di buona fama, nemmeno tra i nazionalisti.

E Alessandro Manzoni vi importava, attraverso i “germanizzanti” francesi, l’interpretazione etno-popolare della storia nell’Adelchi, coi suoi latini ancora “volgo disperso che nome non ha” (perché non sono ancora capaci di farsi popolo), e soprattutto nel Marzo 1821, col famoso verso su una “gente” italiana ormai “una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor”, che riecheggiava i classici greci, e non a caso visto quel che ne pensava l’imperatore Claudio. Con Gian Domenico Romagnosi, teorico dell’ “etnicarchia” e il più “umano” Giuseppe Mazzini, poi soprattutto col più “tedesco” Pasquale Stanislao Mancini e il più razionale Terenzio Mamiani, l’Italia si avviava così a diventare la culla della definizione classica del popolo etno-nazionale come base naturale dello stato.

Da sinistra: Gian Domenico Romagnosi, Giuseppe Mazzini, Pasquale Stanislao Mancini, Terenzio Mamiani.

Nel 1848, prendendo spunto per sua stessa ammissione dalle teorie di Thierry (che definì “il padre della lotta di classe”) e François Guizot, Karl Marx sostituì le classi ai popoli come agenti della storia, e la lotta delle prime a quelle tra i secondi come motore di essa. Già nel 1849, sul giornale diretto da lui e Friedrich Engels, apparivano tuttavia articoli che incitavano i “popoli rivoluzionari” (come tedeschi, ungheresi e polacchi) a prendersi una “vendetta sanguinosa” sulle “piccole nazioni cocciute” dei “barbari slavi”, che andavano distrutte. Come tutti i pensatori europei, Marx e Engels parlavano allora indifferentemente di popoli, nazioni, o razze in Europa, senza cioè collegare queste ultime al colore, e le distinguevano in razze culturalmente superiori e rivoluzionarie, e razze primitive e reazionarie4.

Vedremo che in seguito l’esperienza spinse Marx e Engels a cambiare parzialmente idea, e ad ammettere la necessità che alcuni “piccoli popoli”, come gli irlandesi, lottassero per la loro liberazione. Ma la svolta vera in campo marxista si ebbe con Karl Kautsky e Eduard Bernstein prima e con Otto Bauer poi. L’origine della svolta stava nell’osservazione degli effetti della modernizzazione sui “piccoli popoli” arretrati e in primo luogo sui cechi.

Al contrario di quanto aveva ipotizzato Marx, lo sviluppo non indeboliva questi popoli, favorendone l’integrazione con quelli più “avanzati” (come era in effetti spesso accaduto fino ad allora), ma al contrario li rafforzava, spingendoli per esempio a conquistare, attraverso l’inurbamento dei contadini slavi, centri urbani già tedeschi (come la Praga di Kautsky), ungheresi o italiani, come sull’Adriatico.

Kautsky si fermò a questa constatazione, ma Bauer si spinse oltre, sostenendo che il socialismo, segnando la vittoria delle masse popolari e quindi la loro conquista della cultura e delle città, costituiva la forma di realizzazione più completa di un popolo-nazione, reso finalmente padrone del suo destino. Certo, Bauer immaginava un socialismo nazionale fondato sul benessere e la democrazia, e il suo popolo, sia pure radicato nel passato, era soprattutto una “comunità di destino” proiettata verso il futuro.

Attraverso di lui e le sue teorie l’herderismo conquistava così però larga parte del movimento operaio, una conquista portata a termine nell’impero russo da Lenin e Stalin che in polemica con Bauer, ma riprendendone gran parte delle idee, arrivarono subito prima della Grande guerra a dare una definizione della nazione di carattere spiccatamente etno-nazionale.

Essa fu formalizzata da Stalin (che da giovane era ardente nazionalista georgiano) in un famoso pamphlet del 1913, Il marxismo e la questione nazionale, un titolo poi completato da un e coloniale. Ma dietro c’era la spinta di un Lenin che già parlava di “autodeterminazione dei popoli” e avrebbe l’anno dopo riconosciuto il diritto all’indipendenza degli ucraini. Stalin vi definiva la nazione come una “una comunità stabile, storicamente formatasi, che ha la sua origine nella comunità di lingua, di territorio, di vita economica e di conformazione psichica che si manifesta nella comune cultura”.

Era evidentemente una definizione che poggiava la nazione su una comunità etno-culturale precedente (un popolo), e quindi legata alla visione tedesca. Ma lo faceva attraverso il filtro italiano che, dopo il Manzoni del Marzo 1821, aveva rielaborato, sminuendo l’importanza del sangue come simbolo dell’idea di discendenza, la definizione di Erodoto che rappresentava la radice comune di queste idee, col suo individuare “il senso della grecità” nella “comunanza di sangue e di lingua, di santuari e riti sacri, di usi e costumi simili”5.

Vale la pena di notare che, in contraddizione col predominio formale dell’idea civica della nazione, questa radice vive ancora nella prima parte della definizione che della nazione dà oggi persino l’Oxford English Dictionary: “a country considered as a group of people with the same language, culture and history, who live in a particular area under one government“.

A destra, l’idea che la storia fosse determinata dalla lotta tra popoli/razze di diverso valore e dal progressivo degrado di quelle superiori ad opera del contatto con quelle inferiori, – vinte e private del loro stato o incapaci di farsene uno, ma capaci di indurre degenerazione – si affermò progressivamente a partire da Joseph Arthur de Gobineau, le cui razze erano ancora e soprattutto quelle europee e i cui scritti furono dapprima quasi ignorati.

Fu nei decenni successivi, anche attraverso una rilettura tendenziosa quanto infondata dell’evoluzionismo di Darwin, che in realtà segnava la morte dell’idea stessa che esistessero razze umane fisse, che l’idea della storia come lotta per la sopravvivenza tra razze gerarchizzate, in Europa e nel mondo, acquistò sempre più seguaci, diventando con un certo “darwinismo sociale” quasi un luogo comune.

Sul piano mondiale queste razze si andavano inoltre sempre più associando al colore, come indicano le politiche di immigrazione white only in Australia o in Canada o le paure del “pericolo giallo”, sentimenti ricambiati dal forte sviluppo di un “razzismo” (anche antieuropeo) e associato all’idea di nazione tanto tra i riformatori giapponesi che tra i rivoluzionari cinesi. E alla fine del secolo W.E.B. Du Bois poteva sostenere che la linea del colore, che si confondeva con quella del popolo-nazione e oramai la sopravanzava, avrebbe costituito il problema del Novecento.

Di lì a poco il primo grande conflitto mondiale avrebbe causato una straordinaria acutizzazione delle catastrofi (trasferimenti più o meno forzati, pulizie etniche, deportazioni, stermini, genocidi) provocate da questa concezione condivisa della storia come storia di lotta tra popoli o razze dominanti o dominate, o di popoli-classe. Eventi simili si erano verificati precedentemente nei territori balcanici e caucasici appartenuti all’impero ottomano e da questo perduti a beneficio dell’impero zarista, e continuarono a farlo anche nei decenni successivi.

Essi raggiunsero il loro culmine con la Shoah e gli altri stermini verificatisi nel corso del secondo conflitto mondiale, e con i trasferimenti punitivi forzati su larga scala di “popoli signori”, come i tedeschi espulsi dai Sudeti o dai territori passati sotto il controllo polacco, ma anche gli italiani dell’Istria (o i giapponesi in Corea e Manciuria). Tali migrazioni forzate vennero sanzionate a Potsdam dalle potenze vincitrici, mentre altre ebbero luogo in circostanze analoghe al di fuori del suolo europeo in connessione con le “partizioni” dei possedimenti imperiali britannici in Palestina e nel subcontinente indiano nel 1947-48.

Significativamente, però, nel giro di pochi anni esse sarebbero state messe fuori legge dal diritto internazionale, venendo equiparate a crimini contro l’umanità. Come avrebbe amaramente fatto notare nel 1948, in una famosa conferenza ai Lincei, un grande storico britannico di origini galiziane, sir Lewis Namier, citando il canto XXIX del Paradiso (“non vi si pensa quanto sangue costa”), il prezzo pagato dall’Europa all’utopia di un mondo popolato da stati espressione di popoli omogenei, o “etnicarchici” per dirla con Romagnosi, è stato enorme.

Certo, dietro le sofferenze delle piccole e grandi soluzioni finali e degli esodi forzati che le avevano precedute, accompagnate e seguite, c’erano anche altre teorie, come quelle socialiste di Stalin o il razzismo nordico (e quindi non direttamente nazionale) di una parte del nazismo. Ma non c’è dubbio che il sogno di una grande famiglia di popoli-nazioni portava responsabilità terribili. Eppure, proprio nel 1945 questo sogno fu consacrato nel preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite.

La sua stesura fu paradossalmente affidata a Jan Smuts, il più intelligente dei leader boeri, già eroe della lotta contro l’imperialismo inglese e poi artefice del compromesso anglo-boero da cui nacque il Sud Africa, e per questo odiato dagli estremisti rimasti filotedeschi e poi diventati filonazisti e costruttori, dopo il 1948, di un tipo di apartheid di cui Smuts (che pure aveva coniato il termine nel 1915) capì l’insostenibilità. Proprio sulla base delle teorie sulla nazione-popolo Smuts aveva concepito la soluzione dei Mandati approvata a Versailles, coi loro popoli sviluppati cui era affidata la tutela su quelli ancora “primitivi”, insieme al compito di favorirne la crescita.

Johann Gottfried Herder e Johann Gottlieb Fichte.

Si trattava ovviamente anche di un modo di perpetuare il dominio dei primi, ma era un dominio che ammetteva in linea di principio l’obiettivo dell’uguaglianza dei “popoli” e contemplava la loro futura indipendenza in vista del bene comune costituito dalla necessità di garantire a ciascuno il proprio, “organico” sviluppo, ostacolando le commistioni e quindi le “degenerazioni”.

Era una teoria che discendeva direttamente da una visione della storia basata sullo sviluppo di popoli intesi come creature distinte e in fin dei conti non comunicanti. Essa contrastava nettamente con quella civica e politica alla base del “popolo” statunitense, e gli americani l’avrebbero quindi dovuta osteggiare. Smuts riuscì però a farla passare aprendo il suo preambolo con quella che sembrava una parafrasi della Costituzione americana, Noi, popoli delle Nazioni Unite, ma in realtà ne rovesciava il senso perché costruiva il suo discorso intorno a popoli intesi in senso etnico e non politico (come vedremo, la realtà di quei popoli era ben diversa, ma abbiamo imparato a comprendere la straordinaria importanza dei discorsi che la rappresentano e la interpretano).

L’ONU fu quindi costruita in base alle idee che avevano appena “indotto” i peggiori eccessi dei due conflitti mondiali, e non sarebbe sbagliato trovare qui una delle radici di quella convergenza generale sull’idea che sono i popoli a fare la storia, un’idea su cui si fondano parti significative delle concezioni della sinistra e della destra odierne, e che ne favorisce perciò l’incontro.

Paradossalmente da quelle stesse idee germogliò la teoria che portò alla condanna formale dei loro eccessi. Fu infatti un avvocato ebreo-polacco, già militante sionista (e quindi aderente a un nazionalismo basato su un popolo unito da cultura, discendenza e suolo), Raphael Lemkin, a proporre che il genocidio, un termine da lui creato e concepito all’inizio come sterminio di comunità umane intese in primo luogo come popoli di questo genere, fosse dichiarato il “crimine dei crimini”, la cui “prevenzione e punizione” divenne oggetto nel 1948 di una Convenzione delle Nazioni Unite.

Lemkin però si sarebbe progressivamente staccato da questa visione, allargando sempre più il significato della radice “geno” a comprendere tutti i gruppi umani uniti da una cultura comune, e ammettendo che l’evoluzione poteva portare anche alla nascita di nuovi popoli e alla scomparsa di vecchi, anche in maniera pacifica e profittevole6.

Seguendo un percorso simile, in quegli stessi anni un altro ex militante sionista che abbiamo già incontrato, Kohn, stava dando al nuovo Occidente sorto intorno agli Stati Uniti la sua ideologia anti-nazionalista basata appunto sulla contrapposizione tra un nazionalismo politico, aperto, civico, “buono”, borghese e occidentale, e un nazionalismo etnico, di origine tedesca, poi fascista e totalitario, presentato come una delle radici del male. Si trattava certo di un’ideologia in parte erronea, e soprattutto venata da forti ipocrisie e oggettive connotazioni imperiali, ma che conteneva anche forti elementi di giustizia e umanità.

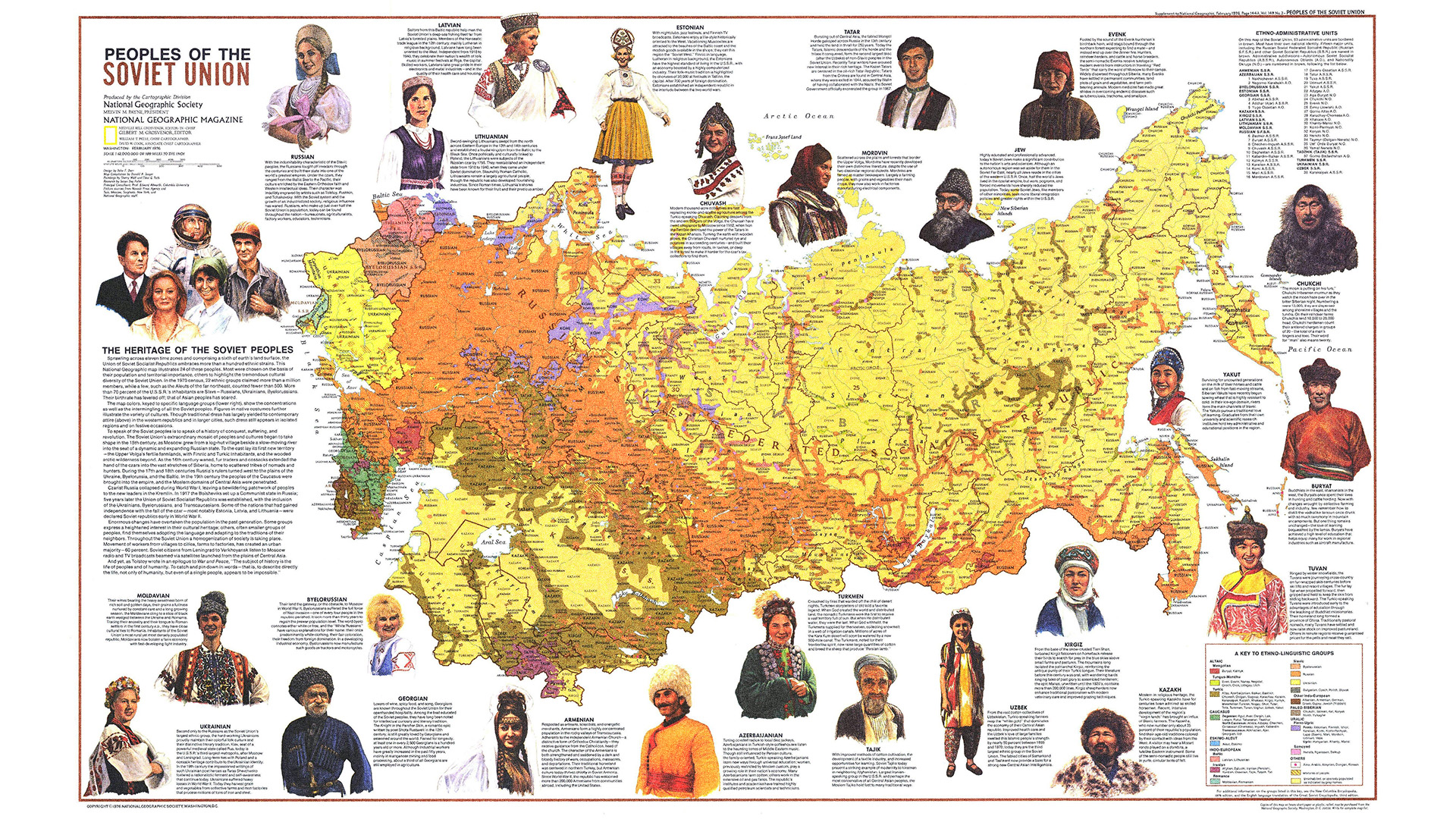

“Peoples of the Soviet Union Map”, National Geographic (1976).

Paradossalmente, ma non tanto se si ricorda l’adesione di Lenin e Stalin alla impostazione di Bauer, e tramite lui, alle teorie delle correnti principali del pensiero nazionale italiano, la visione etnica manteneva tutta la sua forza in una Unione Sovietica costruita, in teoria, sull’internazionalismo socialista, ma che già nel 1943 aveva sostituito l’Internazionale con un nuovo inno che celebrava un’unione incrollabile costruita dalla Russia (e cioè un mondo russo che per certi versi preconizzava quello poi esaltato da Putin). Il continuo predominio di un’impostazione etno-nazionale rigorosa si espresse nel 1964 con la pubblicazione da parte dell’Accademia delle scienze sovietica di un Atlante dei popoli del mondo (Atlas narodov mira) abbastanza sofisticato, perché teneva conto di circa 1500 popoli individuati in base alle lingue da loro parlate.

L’atlante, costruito anche per testimoniare l’appoggio sovietico ai popoli del mondo nella loro lotta contro l’Occidente imperialista, è ancor oggi usato, con potenti effetti distorsivi (pensiamo per esempio all’Irlanda che parla inglese), da linguisti, economisti, antropologi di tutto il mondo ed è stato per questo reso disponibile on line. Esso è un buon indice delle forti tradizioni ideali etno-nazionali che hanno contribuito dopo il 1991 all’esplosione di conflitti armati nei territori appartenuti a due federazioni formalmente socialiste, l’Urss e la Jugoslavia, e aiuta a comprendere perché Putin si sia così facilmente e tragicamente potuto convincere che i russofoni ucraini erano quindi “solo” russi che non sapevano di esserlo.

3. Il “diritto dei popoli all’autodeterminazione” come nobile finzione

Alla vittoria ideale del concetto di stato-nazione basato su un popolo etno-culturale nello Statuto delle Nazioni Unite seguì presto la ben più importante vittoria, sul campo, della retorica della “autodeterminazione dei popoli”, e quindi del loro diritto a farsi stato. Ciò avvenne nella grande stagione della decolonizzazione, che capiamo oggi essere stato un evento storico molto più rilevante di una guerra fredda che pure ne tracciò il quadro e ne influenzò gli sviluppi. Conclusasi nel 1975, col crollo del primo degli imperi europei, quello portoghese, essa ricevette la sua sanzione formale nel 1966 con le due già ricordate Convenzioni che facevano di quel diritto, sancito nel primo articolo di entrambe, la base di quello internazionale nonché del sistema dei diritti di ogni stato membro.

Si trattava però di una vittoria costruita su delle sabbie mobili, per non dire un nucleo di falsità. Era così in primo luogo perché i “popoli” sono comunque soggetti collettivi, privi di reale esistenza e quindi di volontà propria che non sia quella espressa da gruppi organizzati e/o mobilitati, una volontà che può anche essere in contrasto con quella degli individui che li compongono, di forti minoranze tra essi, o persino di maggioranze di essi. Estendere l’autodeterminazione degli individui, immaginata da Kant, a persone collettive è quindi sempre cosa delicata, contraddittoria e potenzialmente pericolosa.

In secondo luogo, e questo è l’aspetto più rilevante e forse meno discusso dal punto di vista storico, pochissimi dei nuovi stati emersi dalle due più grandi ondate di costruzione di stati indipendenti dopo il 1789, quella dell’America latina spagnola dopo la vittoria di Napoleone e quella della decolonizzazione post-1945, potevano dirsi basati su un “popolo” etno-culturale formatosi prima di essi e quindi capace di legittimarli in base a quella teoria. La cosa è evidente nel caso dell’America Latina, dove a separarsi e dichiararsi indipendenti furono segmenti amministrativi di uno stesso impero, parlanti la stessa lingua e appartenenti alla medesima cultura (diverso era il caso dei popoli autoctoni, la cui presenza era significativa in alcuni dei nuovi stati; la loro era però e sarebbe a lungo rimasta una storia diversa).

A parte qualche eccezione, anche gli stati nati nella grande stagione della decolonizzazione del XX secolo non erano certo legati a, e giustificati da, popoli herderiani. La prova più evidente la fornisce l’Africa, coi suoi nuovi stati ritagliati sulle divisioni amministrative degli imperi europei e comprendenti (e separanti) spesso decine di lingue e di popoli etno-nazionali. Ma anche il già ricordato caso indonesiano, su cui Anderson costruì la sua teoria della nazione appunto “immaginata”, appartiene alla stessa categoria7.

Si può aggiungere che già dopo la catastrofe della Prima guerra mondiale, quando il “diritto dei popoli all’autodeterminazione” fu lo strumento usato da Lenin come da Woodrow Wilson per legittimare la ricostruzione dello spazio politico europeo dopo la disgregazione dei suoi imperi, quel diritto cominciò a manifestare le sue contraddizioni. Certo, sorsero allora stati che nelle loro costituzioni legavano la loro legittimità a un popolo inteso in senso etno-nazionale, ma i portoghesi fecero saggiamente notare che sarebbe stato meglio chiamare “Lega degli Stati” la nuova Lega di “nazioni” che spesso, se si ragionava herderianamente, non erano tali se non nelle loro pretese.

Karl Marx e Friedrich Engels.

E al contrario di quel che aveva previsto l’utopia di Romagnosi e Mazzini, coi suoi popoli fratelli finalmente indipendenti e quindi liberi di vivere in pace tra loro, i nuovi stati che si pretendevano nazionali furono presto lacerati al loro interno e opposti da conflitti legati alla presenza di “minoranze”, a confini mal definiti, a rivendicazioni di territori “storici” (anche se magari ormai abitati da altri “popoli”) ecc. Il “diritto dei popoli all’autodeterminazione” si guadagnò così una cattiva fama, poi confermata dall’uso spregiudicato che ne fece Adolf Hitler.

Fu la nascita delle Nazioni Unite, legittimate discorsivamente nel modo che sappiamo, e soprattutto la decolonizzazione a farne di nuovo la narrazione e il principio dominanti del linguaggio della politica e del diritto internazionali. Come già dopo il 1815 e il 1918, il suo trionfo è quindi legato alla disgregazione degli imperi e trova il suo scoglio nella natura e nei comportamenti dei nuovi stati nati da essa.

La storia del concetto punta nella stessa direzione. I patrioti americani non lo usarono per legittimare la loro richiesta di indipendenza, basandola piuttosto sul mancato rispetto dei suoi impegni da parte della corona inglese, e la Francia rivoluzionaria, dopo averne discusso, si rifiutò di approvarlo. L’idea nacque quindi, come sappiamo, nel mondo tedesco e in un’Europa intimorita dall’egemonia francese e dal tentativo imperiale di Napoleone.

Il movimento nazionale tedesco e poi quello italiano gli diedero la sua prima e informale declinazione. E poco dopo la lingua fu scelta come criterio principe per individuare l’esistenza di una “nazionalità” (e quindi di un popolo che poteva in teoria ambire a farsi stato), in base a una strana alleanza tedesco-russa al congresso internazionale degli statistici di San Pietroburgo del 1872. I tedeschi, che sottostimavano le possibili rivendicazioni slave, per esempio sulla Boemia, proponevano la lingua per giustificare la loro annessione dell’Alsazia (cui i francesi si opponevano), e i russi premevano nella stessa direzione perché avevano appena dichiarato l’ucraino e il bielorusso due dialetti del russo, e pensavano di sanzionare così la loro annessione alla nazionalità russa.

Più paradossale è la storia dell’adozione del principio da parte di un movimento socialista nato, in teoria, in opposizione al nazionalismo e all’idea della supremazia dei popoli sulle classi. Marx e Engels riconobbero dapprima il diritto all’autodeterminazione alla sola Polonia, e poi all’Irlanda (e quindi quello dei rispettivi popoli a lottare per l’indipendenza) in base a considerazioni puramente strumentali: l’importanza della barriera polacca contro la minaccia dell’imperialismo reazionario russo, e quella della liberazione irlandese per rendere possibile la rivoluzione socialista in Inghilterra. Ma presto, grazie alla già ricordata evoluzione della socialdemocrazia tedesca verso l’idea di un socialismo come manifestazione ultima della liberazione di un “popolo” attraverso la nascita di un suo stato insieme socialista, popolare e nazionale, le porte si aprirono a una prima generalizzazione del concetto.

La lotta per il socialismo si legava così a quella dei “popoli oppressi”, ma dapprima solo di quelli europei. Negli stessi ambienti venivano anzi già avanzate teorie che, in base alla ragionevole assunzione che la rivoluzione sarebbe avvenuta per tappe in paesi diversi e non in una sola catarsi mondiale, immaginavano la nascita di “socialismi in un paese solo” (un’idea poi resa famosa da Stalin negli anni Venti del Novecento). Questi stati socialisti, per forza autarchici perché circondati da sistemi nemici, avrebbero dovuto poter contare su grandi risorse e comprendere quindi anche territori abitati da popoli ancora primitivi, in grado di garantirgli le materie prime necessarie.

Mustafa Kemal Atatürk e i Giovani Turchi.

L’idea socialista si legava così anche a quella imperiale, e lo stesso accadeva negli stessi decenni all’idea nazionale, che era stata la più acerrima nemica degli imperi. Come scrisse Enrico Corradini, la cui influenza diretta e indiretta sui Giovani Turchi come su Lenin o Frantz Fanon è stata sottovalutata, se la storia era in primo luogo storia del conflitto tra popoli/nazioni/razze, in questo conflitto, che presupponeva la pacificazione e la repressione interna per far fronte alla competizione internazionale, i popoli/nazioni/razze “superiori” provavano la loro forza e vitalità costruendo appunto loro imperi.

Fu anche ribaltando questa impostazione, ma facendo proprio il principio dell’importanza fondamentale della lotta tra i popoli (in questo caso oppressi e oppressori), che Lenin e Stalin arrivarono alla loro formula estremizzata di un “diritto dei popoli all’autodeterminazione fino alla separazione”. Essa fu usata prima strumentalmente (seguendo l’impostazione di Marx su Polonia e Irlanda) per vincere la guerra civile contro il nazionalismo bianco russo, che si era inimicato tutti i popoli dell’impero zarista, e poi per costruire un nuovo stato federale formalmente a-etnico, l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, le cui repubbliche (russa, ucraina, armena, georgiana, uzbeka ecc.) erano però costruite in base a principi etno-nazionali.

La fortissima centralizzazione di uno stato la cui costituzione riconosceva il diritto dei suoi popoli alla separazione era garantita dalla presenza del partito comunista che, al contrario dello stato che controllava, era un’organizzazione gerarchizzata, in cui il partito ucraino o quello armeno erano solo sezioni provinciali di quello sovietico.

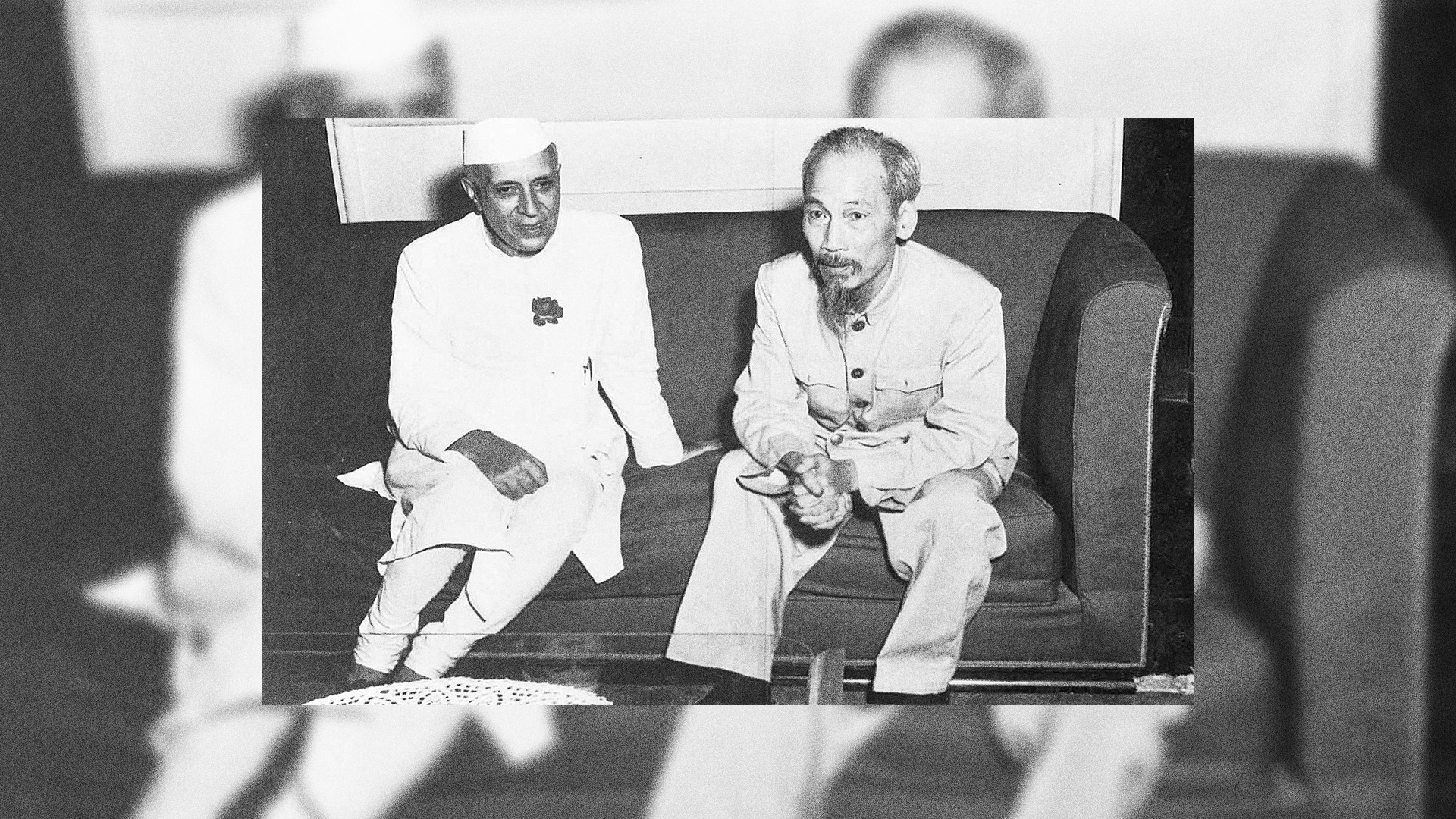

L’elasticità dello strumento stato-partito e del discorso leniniano sui popoli oppressi dall’imperialismo permise ai dirigenti sovietici di ricostruire uno stato plurinazionale centralizzato (e quindi a suo modo anche un impero), ma anche di elaborare nel corso degli anni Venti i fondamenti di quella che è stata la retorica anti-imperiale e anti-imperialista del Novecento. Dopo aver ricevuto la sua forma definitiva grazie al genio propagandistico di Willi Münzenberg (che, divenuto antistalinista, fu probabilmente ucciso da agenti sovietici), ai cui congressi partecipavano negli anni Venti Ho Chi Minh, Jawaharlal Nehru e tanti altri, quella retorica conquistò uno spazio crescente dopo il 1945. Essa diede allora un potente contributo alla già ricordata riconquista del primato discorsivo da parte del “diritto dei popoli all’autodeterminazione”, e su di essa si basò il legame tra sinistra e lotta per la liberazione dei popoli.

Ho Chi Minh e Jawaharlal Nehru.

Come già dopo il 1919, i limiti, le contraddizioni e le finzioni di quel diritto emersero con chiarezza anche durante e dopo la decolonizzazione e trovarono la loro espressione nel riconoscimento formale del diritto dei nuovi stati all’integrità territoriale. In base ad esso l’allora Organizzazione dell’unità africana sostenne la lotta della Nigeria contro la secessione del Biafra, confermando che essa era, come del resto le Nazioni Unite, e la Lega delle Nazioni prima essa, piuttosto una unione di stati. La possibilità di vedersi riconosciuto il principale dei diritti sanciti dall’ONU rimase quindi sostanzialmente affidata ai rapporti di forza e al caso, come ci dicono i già ricordati casi di catalani, baschi, corsi, ceceni, padani ecc., anche se naturalmente l’esistenza di quel principio e di quella retorica stimola e favorisce di per sé le richieste di indipendenza.

Si conferma così che quel principio è valso “solo” (il che è naturalmente tantissimo) a guidare e legittimare la disgregazione degli imperi, ma non a garantire la costruzione del mondo dei “popoli delle Nazioni unite”, anche perché questo era e resta semplicemente impossibile. Sappiamo che al mondo esistono oggi circa 7000 lingue, quattro volte di più di quelle usate dall’atlante sovietico del 1964, e ci sono 200 stati, che sono già tanti, molti di più che in passato. Pochissimi di essi possono quindi essere “nazional-popolari” e cioè basarsi su un’unica cultura nazionale. Per molti di essi, soprattutto in Africa ma anche in Asia, ciò è assolutamente impossibile.

E allora?

Come ho già osservato, il discorso politico prevalente, di destra come di sinistra, e il diritto internazionale sono quindi costruiti su finzioni. In natura esistono popolazioni, non popoli.

Tuttavia, anche i popoli esistono: ci sono momenti in cui molti si sentono parte di un popolo che lotta per il suo riscatto sociale o nazionale, o insieme sociale e nazionale, ma anche morale o religioso. E questi popoli “sentiti” hanno o possono avere stati e terre “loro” (anche se non ab origine), e possono anche farsi guerre senza quartiere.

Ma è anche vero che questi popoli sono appunto costruzioni, più o meno favorite dalla presenza, prodotta da precedenti vicende storiche, dei materiali necessari (da una lingua comune a delle élite di qualità), e da circostanze (per esempio internazionali) favorevoli al loro sviluppo.

Se sono costruzioni e non oggetti naturali, l’importanza di come e da chi sono costruiti, e in base a quali principi, diventa subito evidente, e altrettanto evidente diventa la possibilità e la necessità del giudizio, storico ma anche morale, sulla qualità di queste costruzioni e dei loro costruttori. È stato per esempio posto il problema di come garantire la libertà e il benessere delle persone di fronte al possibile strapotere di astratti individui collettivi come appunto popolo e nazione? E come si è operato per farlo? E come è stato affrontato ed è affrontato il problema del futuro e quindi del cambiamento, inevitabile, e del riconoscimento e della mediazione tra “verità” del passato e “verità” del futuro, oltre che della coesistenza di interessi e idee diverse? E che immagine ci si è data di se stessi e dei rapporti con gli altri “popoli”, e con gli esseri umani in generale? È stata scelta la chiusura o l’apertura?

“Il discorso politico prevalente, di destra come di sinistra, e il diritto internazionale sono quindi costruiti su finzioni. In natura esistono popolazioni, non popoli”.

Sarebbe facile porre altre domande, di uguale importanza, ma ciò basta a capire l’importanza delle questioni che ci stanno di fronte. Anche in Europa, dove pure la storia aveva formato masse linguistico-culturali abbastanza compatte, e che è stata il regno di terribili conflitti innescati dal desiderio di purezza, l’ideale di Fichte, Romagnosi, Mazzini e Smuts sembra irraggiungibile, oltre che fonte di catastrofi anche morali.

Esso è diventato ancora più tale da quando le grandi trasformazioni demografiche innescate dal benessere hanno reso le sue società non autosufficienti, facendo della contaminazione per via di immigrazione una delle precondizioni della loro sopravvivenza. Una contaminazione che anche solo per le sue dimensioni, richiede politiche attente, soprattutto in società invecchiate come le nostre (i giovani “riconoscono” il nuovo e il diverso più facilmente dei vecchi) e dove arrivano persone da sempre più lontano e quindi spesso sempre più diverse, rendendo più difficile raggiungere la mèta del riconoscimento reciproco.

Ma poiché senza contaminarsi si muore, e i popoli si costruiscono giorno per giorno, navigando il cambiamento, vale la pena di ricordare che chi lo fa in modo intelligente e aperto ha più chances per il futuro di chi rimane chiuso in se stesso, come ricordava Claudio paragonando greci e romani. Chi ama parlare di Roma, per esempio ma non solo a destra, farebbe quindi bene a ricordare che la radice della sua superiorità stava nella sua capacità di apertura.

Affreschi e mosaici che mostrano il carattere “multietnico” dell’Impero romano.

Altrettanto importante è combattere con decisione, sia sul piano interno e soprattutto su quello internazionale, tutte le teorie che vedono la storia mossa dalla lotta inevitabile tra popoli e “civiltà” essenzialmente alieni gli uni agli altri. Esse sono le nemiche mortali di quel riconoscimento reciproco di cui abbiamo assoluto bisogno per il nostro stesso futuro e soprattutto esse portano, come in passato, alla guerra, e a una guerra senza quartiere.

Lo sono appena tornati a dimostrare il putinismo e lo sterminio perpetrato da Hamas il 7 ottobre: chi lo giustifica o ne fa addirittura un segno di riscatto del “popolo palestinese”, che avrebbe quel giorno scritto la sua storia, non solo offende e umilia i palestinesi, identificandoli in massa con crimini orribili che sono di alcuni, ma legittima una guerra di reazione senza quartiere e mina la critica alle politiche israeliane e dei coloni in Cisgiordania e alle violenze ad esse connesse.

La convivenza vuole apertura e riconoscimento reciproco, non purezza e “autodeterminazione” di soggetti collettivi che si escludono a vicenda. Malgrado la abbiano anche e spesso contaminata con violenze imperdonabili, ipocrisie e spiriti di esclusione e chiusura religiosa o ideologica, la via ce l’hanno indicata in passato gli stoici e le religioni universali, la massoneria, una parte del socialismo, il liberalismo e l’anarchia – certo, spesso sognando.

I loro restano tuttavia sogni infinitamente superiori al brutale “realismo” geopolitico – che incarna spinte omicide e suicide – della lotta inevitabile e addirittura auspicabile tra popoli, razze e “civilizzazioni”. E sono in fin dei conti sogni paradossalmente più concreti, oltre che infinitamente più positivi, di quel falso realismo perché aprono al futuro comune, alla dignità di tutti e alla civiltà. Viene quindi la voglia di finire con una vecchia canzone anarchica: Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle [all’ingiustizia e all’oppressione] in cor ci sta.

Merritt Ruhlen, L’origine delle lingue, Milano: Adelphi, 2001.

Tacito, Annali, XI, 23-24.

Isocrate, Panegirico, 23-28.

R. Rosdolky, Friedrich Engels e il problema dei popoli “senza storia”. La questione nazionale nella rivoluzione del 1848-1849 secondo la visione della “Neue Reinische Zeitung”, Genova: Graphos, 2005.

Erodoto, Storie, VIII, 142-44.

Douglas Irvin-Ericskon, Raphael Lemkin and the Concept of Genocide, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.

Jörg Fisch, The Right of Self-Determination of Peoples. The Domestication of an Illusion, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.