Gli eserciti più importanti del mondo si stanno sempre più posizionando a favore della sostenibilità climatica, cercando di spacciare per "verdi" persino le guerre. Una scelta che sembra essere dettata, più che da una reale preoccupazione per la causa, da logiche di reclutamento e da meri interessi economici.

Lo scorso anno l’esercito del Regno Unito ha pubblicato un breve video promozionale di 40 secondi in cui un gruppo di militari interviene durante un’alluvione per soccorrere una madre rimasta intrappolata in auto con il proprio bambino. Il video mostra un quartiere residenziale inglese completamente allagato, case e veicoli sono inagibili e i militari che avanzano tra i detriti con l’acqua alla vita. Dopo aver raggiunto l’auto e messo in salvo la madre, uno dei militari prende in braccio il neonato, lo culla dolcemente e sussurra piano per tranquillizzarlo: Shhh I got you, I got you (“Ti ho preso, ti ho preso”).

Lo spot, che è parte di una campagna di reclutamento per raccogliere nuove adesioni, termina con uno slogan dai toni aspirazionali: The army is more advanced than ever, but nothing can do what a soldier can do (“L’esercito è più avanzato che mai, ma niente può fare ciò che fa un soldato”) a sottolineare che nessuna tecnologia, per quanto all’avanguardia, possa sostituire le qualità umane di un militare in carne e ossa.

Al di là del messaggio, quello che più colpisce del video è il racconto di uno scenario ormai sempre più familiare anche in zone dove prima non lo era: quello delle alluvioni. Nel 2023 quasi ogni regione del mondo è stata colpita da forti alluvioni che hanno causato numerosi morti e feriti, oltre che danni ingenti. Gli eventi estremi che hanno toccato Emilia-Romagna e Toscana hanno lasciato cicatrici profonde, ma anche Spagna e Grecia sono state colpite duramente. In Libia, a settembre 2023, più di 4.000 persone sono morte a causa delle inondazioni provocate dal passaggio dell’uragano Daniel. I tifoni non hanno risparmiato nemmeno Taiwan e Hong Kong, così come molte zone degli Stati Uniti e del Brasile.

I dati climatici raccolti negli ultimi decenni dimostrano come dietro l’aumento del numero di eventi climatici estremi, e della loro intensità, si celino gli effetti del riscaldamento globale. I dati ci dicono anche che quella cui stiamo assistendo è solo l’inizio, e che eventi finora classificati come estremi sono destinati ad aumentare.

Le forze armate del Regno Unito, questo, sembrano averlo capito molto bene e in un mondo stravolto dai cambiamenti climatici si stanno ritagliando un ruolo preciso: quello di alleati. Il soldato che nel video salva il neonato dall’alluvione è lì per rassicurare la popolazione che la presenza più utile da avere al nostro fianco nella crisi climatica è proprio l’esercito. D’altra parte nothing can do what a soldier can do.

Ma la loro strategia “verde” non si limita a questo. Già nel 2021, l’esercito del Regno Unito ha adottato l’Approccio Strategico per il Cambiamento Climatico e la Sostenibilità, un piano climatico per affrontare i cambiamenti ambientali, ridurre le proprie emissioni e arrivare a soddisfare gli obiettivi della strategia nazionale net zero. I britannici non sono gli unici: negli ultimi anni, in linea con una crescente consapevolezza a livello globale, le forze armate di diversi paesi – Italia compresa – stanno investendo sempre maggiore tempo e risorse nel posizionarsi rispetto al tema dei cambiamenti climatici; sia a livello strategico che comunicativo.

Nel 2022, anche il Pentagono pubblica la propria strategia sul clima e anche in quel caso gli obiettivi sono ambiziosi: convertire le infrastrutture militari ad energia elettrica entro il 2030, raggiungere emissioni net zero entro il 2045, sviluppare veicoli tattici elettrici entro il 2050 e preparare l’esercito ad intervenire in un mondo segnato dagli effetti della crisi climatica.

“Le forze armate del Regno Unito, questo, sembrano averlo capito molto bene e in un mondo stravolto dai cambiamenti climatici si stanno ritagliando un ruolo preciso: quello di alleati”.

Nella prefazione alla strategia, il Segretario dell’Esercito Christine Wormuth scrive: “Il cambiamento climatico minaccia la sicurezza dell’America e sta alterando il panorama geostrategico così come lo conosciamo. Per i soldati di oggi che operano in ambienti con temperature estreme, che combattono gli incendi boschivi e che offrono supporto durante e dopo il passaggio degli uragani, il cambiamento climatico non è un futuro lontano, ma una realtà”.

Qualche mese più tardi l’esercito francese adotta una Strategia per la Difesa e il Clima in cui si prefigge di ridurre il consumo di combustibili fossili e le emissioni di gas serra delle infrastrutture militari, proteggere gli ecosistemi presenti all’interno delle proprietà militari e adottare veicoli corazzati ibridi entro il 2025.

Anche in Italia, dichiaratamente in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, nel 2022 il Governo presenta un documento che delinea la transizione ecologica della Difesa. L’obiettivo, si legge, è quello di raggiungere maggiore efficienza e indipendenza energetica contenendo le spese e tutelando l’ambiente. Una delle iniziative descritte è quella delle Caserme Verdi di cui già si parlava nel 2019 e che prevede un investimento di 1,5 miliardi di euro nell’arco di vent’anni per la costruzione di infrastrutture militari che seguano “i principi della green economy, del risparmio energetico e della tutela ambientale”.

La comunicazione, su questi temi, gioca un ruolo importante, soprattutto se l’obiettivo è quello di superare un momento storico in cui sempre meno persone decidono di arruolarsi. Le campagne di reclutamento puntano sulla sensibilità di una generazione cresciuta con la minaccia climatica e le offrono, arruolandosi, l’opportunità di riavvicinarsi alla natura e creare comunità. Ne è un ottimo esempio la campagna This Is Belonging, lanciata nel Regno Unito con l’obiettivo di spingere più millennials ad arruolarsi, e che mostra soldati in ambienti naturali – selvaggi e bellissimi – che finalmente sentono, arruolandosi, di appartenere a un gruppo.

In una recente analisi delle principali motivazioni che spingono i giovani ad arruolarsi, il desiderio di riavvicinarsi alla natura occupa in effetti una posizione sempre più rilevante. Intervistato dagli autori dello studio, Younes (nome di fantasia) dichiara di essersi arruolato nelle forze armate svedesi perché “desideroso di allontanarsi dalla città, di conoscere se stesso trascorrendo del tempo nella natura e allo stesso tempo di restituire qualcosa al suo Paese”.

Per quanto paradossale possa sembrare, quindi, l’ecologia offre alle forze armate nuove opportunità. Da un lato, quella di militarizzare la crisi climatica, richiedendo maggiori investimenti e adesioni per far fronte a quelle che saranno le conseguenze ambientali e geopolitiche dei cambiamenti climatici. Dall’altro, quella di ridefinire la propria immagine, posizionandosi come alleati di sostenibilità.

Si tratta, di fatto, di greenwashing: una strategia marketing usata soprattutto dalle aziende per costruire un’immagine di sé falsamente green con il duplice scopo di mascherare gli effetti negativi delle proprie operazioni sull’ambiente e di guadagnarsi la fiducia dei consumatori.

Ma se è vero che i cambiamenti climatici non faranno altro che peggiorare i conflitti globali e le tensioni sociali portandoci verso un mondo molto più insicuro, siamo certi che investire in eserciti più sostenibili – qualunque cosa significhi – sia una soluzione auspicabile?

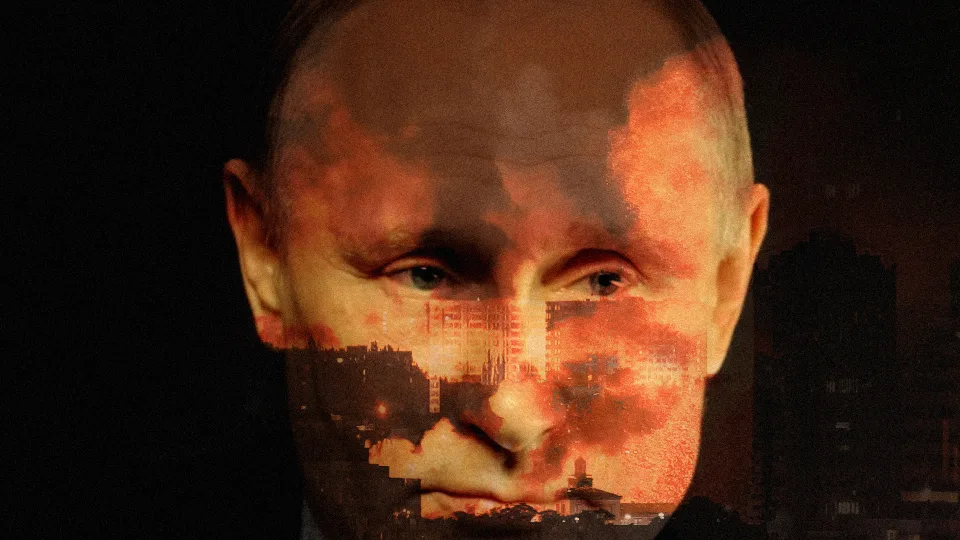

A inizio anno il «Guardian» ha pubblicato un articolo sull’impatto ambientale del conflitto a Gaza: numeri che impallidiscono davanti ai costi umani, ma che è comunque importante identificare. Secondo i dati analizzati, nei suoi primi 60 giorni, l’offensiva di Israele ha avuto un costo ambientale equivalente alla combustione di almeno 150.000 tonnellate di carbone. Questo dato comprende la CO2 emessa dai veicoli militari e dalla fabbricazione ed esplosione delle bombe, ma anche quella emessa dagli aerei cargo americani che trasportavano rifornimenti militari a Israele.

Globalmente, si stima che i conflitti armati producano il 5% delle emissioni, un dato significativo ma parziale che non tiene conto della distruzione degli ambienti naturali e dell’inquinamento degli ecosistemi – conseguenze non da poco di qualsiasi conflitto armato, come anche la guerra in Ucraina sta dimostrando. Tra il 1950 e il 2000, si stima che l’80% dei conflitti armati abbia avuto luogo all’interno di aree considerate biodiversity hotspots, cioè molto ricche da un punto di vista della biodiversità.

In generale, poi, c’è anche poca chiarezza per quanto riguarda le emissioni prodotte dalle attività militari non conflittuali: spesso bisogna ricorrere a stime approssimative per calcolarne la portata. Nello studio citato dal «Guardian», ad esempio, si è cercato di calcolare l’impatto ambientale dell’esercito israeliano nel 2019 partendo dalla spesa militare della difesa. Secondo questa stima, Israele – uno stato per molti versi all’avanguardia nella ricerca di tecnologia “verde” – ha avuto, nel 2019, un impatto ambientale legato alle attività militari non conflittuali di quasi 7 milioni di tonnellate metriche di CO2, cioè l’equivalente di tutta la CO2 emessa da Cipro in un anno.

“Globalmente, si stima che i conflitti armati producano il 5% delle emissioni, un dato significativo ma parziale che non tiene conto della distruzione degli ambienti naturali e dell’inquinamento degli ecosistemi”.

Per quanto potenzialmente accurate possano essere, poi, tutte le stime rimangono approssimative: le forze armate non sono tenute a dichiarare le emissioni dovute alle proprie attività militari, se non su base volontaria. Ad oggi è impossibile, inoltre, monitorare qualsiasi progresso rispetto agli obiettivi riportati nelle strategie climatiche degli eserciti perché le forze armate non sono tenute a dichiarare il proprio impatto ambientale. E la possibilità di fare greenwashing fiorisce in questa opacità, che permette agli stati di non dover rispondere delle proprie emissioni militari. Durante la COP28 a Dubai il dibattito si è fatto molto acceso, soprattutto nei confronti della partecipazione di Israele, ma le accuse di greenwashing non hanno, almeno per il momento, portato a nessun reale cambiamento politico.

Eppure è difficile ignorare il legame stretto tra conflitti e combustibili fossili, i principali responsabili della crisi climatica. Gas e petrolio non sono solo ingredienti vitali delle guerre ma anche una delle loro principali cause e l’industria dei combustibili fossili beneficia ampiamente dai conflitti armati. A febbraio di quest’anno, «Global Witness» ha pubblicato un’indagine sui legami tra i profitti delle compagnie oil & gas europee e americane e la guerra in Ucraina. I risultati erano in parte prevedibili: le maggiori compagnie fossili europee e statunitensi hanno realizzato profitti per oltre un quarto di trilione di dollari da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Patrick Galey, uno degli autori dell’indagine ed esperto di combustibili fossili, ha dichiarato: “Indipendentemente da ciò che accade in prima linea, le grandi compagnie fossili sono i principali vincitori di questa guerra. Hanno accumulato ricchezze incalcolabili grazie a morte e distruzione e all’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia. Ora stanno spendendo i loro guadagni in elargizioni agli investitori e in una produzione sempre maggiore di gas e petrolio, di cui l’Europa non ha bisogno e che il clima non può sopportare.”

Che la guerra sia un affare sporco – con o senza carri armati alimentati ad energia solare – non è una sorpresa, è ormai evidente che dietro le strategie militari per il clima e la comunicazione sostenibile si nascondano tattiche di greenwashing. La mancanza di qualsiasi meccanismo di controllo nazionale ed internazionale permette agli eserciti di disegnare liberamente la propria comunicazione nel tentativo di manipolare la narrazione collettiva.

Le implicazioni di questo greenwashing militare sono preoccupanti. Raccontare il cambiamento climatico come una questione di sicurezza nazionale pone le questioni ambientali nelle mani di un’istituzione per definizione belligerante, e rischia di indirizzare la maggior parte delle risorse e dei finanziamenti per il clima verso il settore militare.

In parte questo sta già succedendo: se da un lato la spesa militare è cresciuta di oltre un quarto nell’ultimo decennio, superando i 2,2 miliardi di dollari nel 2022, raggiungere gli obiettivi economici da destinare alla crisi climatica è sempre più difficile. Uno studio ha recentemente stabilito che se il 5% della spesa militare globale venisse destinato al fondo climatico, si raccoglierebbero 110 miliardi di dollari – una cifra superiore all’obiettivo annuale di 100 miliardi che gli stati fanno fatica a raggiungere.

“Le implicazioni di questo ‘greenwashing’ militare sono preoccupanti. Raccontare il cambiamento climatico come una questione di sicurezza nazionale pone le questioni ambientali nelle mani di un’istituzione per definizione belligerante”.

Non solo: anziché promuovere un cambiamento di rotta verso un mondo più sostenibile e collaborativo, adottare questa prospettiva suggerisce implicitamente che l’unico futuro possibile sia quello dominato da conflitti climatici. Questo solleva serie questioni etiche riguardo alla militarizzazione di ciò che dovrebbe essere un obiettivo condiviso. In altre parole: può davvero un mondo, che immaginiamo sostenibile, essere militarizzato?