Figura tra le più versatili e significative della storia del teatro, Tadeusz Kantor ha incarnato come pochi altri le angosce del secolo scorso, e il suo lavoro è ancora oggi di sorprendente modernità.

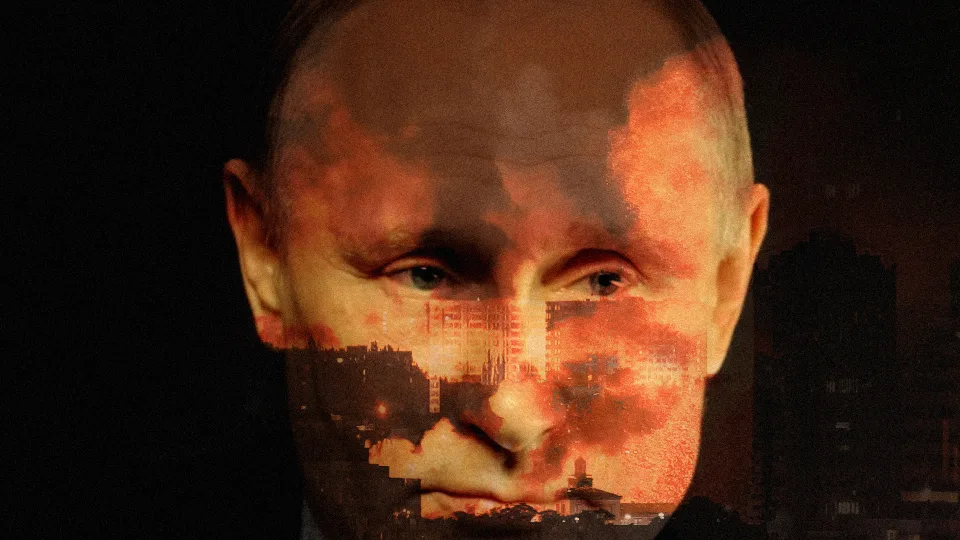

Un’ombra, avanza nel buio. Andatura sicura, cappotto nero, cappello calcato sulla testa. I movimenti sono calibrati, un direttore d’orchestra che scolpisce l’aria con le mani. Ma non si limita a dirigere. Lui è sempre lì, in scena, attento. Osserva, corregge, interrompe, rincorre un’intuizione ancora informe. Tormentato dalle proprie visioni, è il demiurgo del caos, il custode di un equilibrio precario tra vicenda collettiva e dramma privato, tra verità e allucinazione. Per lui il teatro è un campo di battaglia, un rito che si ripete come una formula apotropaica. Non esiste separazione tra il quotidiano e la ricerca artistica, una dimensione si dissolve nell’altra.

Lui è Tadeusz Kantor, una delle personalità più incisive, originali e imprescindibili della storia del teatro, testimone acuto delle inquietudini e delle aspirazioni del XX secolo. La sua opera, al contempo intima e universale, è inscindibile dall’epoca che l’ha generata.

Kantor nasce nel 1915 a Wielopole Skrzyńskie, in un piccolo borgo remoto della Galizia polacca. L’Europa è in fiamme, la Grande Guerra lascerà cicatrici profonde e una nuova minaccia si addenserà presto all’orizzonte. Tadeusz cresce in una Polonia lacerata dall’incertezza, sospesa sull’orlo di un ulteriore disastro. È un bambino che osserva il mondo con occhi spalancati, assorbe il senso della perdita ancora prima di comprenderlo. Studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Cracovia e si lascia sedurre dalle avanguardie. Ma ancora una volta la Storia cala la sua scure, si richiude come una trappola sul suo Paese. Nel 1939 la Polonia viene invasa.

La guerra ossessionerà Kantor tutta la vita, non per le gesta eroiche, ma per i fantasmi, le voci spezzate, le sparizioni, il silenzio delle macerie.

Durante l’occupazione nazista, il teatro diventa clandestino, l’arte è un atto di resistenza. Nel 1942 Kantor fonda a Cracovia il Teatro Indipendente (Teatr Niezalezny), sfidando le autorità, organizzando rappresentazioni segrete in sotterranei, cantine, appartamenti, edifici semidiroccati dai bombardamenti. Le sue messe in scena non sono semplici spettacoli, ma sfide dirette al potere, momenti in cui il pericolo è tangibile e l’eventualità di essere scoperti diventa parte integrante della drammaturgia. Kantor sa che il teatro non è mai stato così necessario come quando rischia di essere ammutolito. È consapevole che il sipario può chiudersi in qualsiasi momento, non per il finale programmato, ma per un’irruzione improvvisa degli oppressori.

La conclusione del conflitto non porta sollievo, ma la dittatura sovietica. Più la coercizione stringe la sua morsa, più si affila il desiderio di libertà espressiva. Il regime e la censura tentano di soffocarlo, ma Kantor sfugge, reinventa, trasforma le restrizioni in tensione creativa. Dialoga con le altre grandi figure della cultura polacca, come Bruno Schulz, Stanisław Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Stanislaw Wyspianki, si nutre delle loro visioni, che arricchiscono il suo immaginario e si traducono in esperimenti scenici dirompenti.

Nel 1947 Kantor trascorre un periodo a Parigi, dove si fa portavoce della diffusione della cultura polacca in Francia.

Nel 1955 dà vita al Teatro Cricot 2, destinato a diventare uno dei laboratori teatrali più innovativi del Novecento. Più che una compagnia è un’officina sperimentale, un crocevia di linguaggi. Il nome stesso, ereditato dal gruppo dadaista polacco Cricot degli anni Trenta, evoca uno spirito irriverente, un’arte dissacrante e sovversiva. Kantor teorizza il concetto di bio-oggetto, fusione tra organismo e materia inanimata, cancellando la distinzione tra corpo ed elemento scenico. Crea i cricotages, brevi azioni performative frammentarie, improvvisate, minimaliste, non narrative: una sorta di “anti-teatro” in cui l’immagine e la ripetizione gestuale prevalgono sulla parola e sulla struttura drammatica tradizionale.

“Lui è Tadeusz Kantor, una delle personalità più incisive, originali e imprescindibili della storia del teatro, testimone acuto delle inquietudini e delle aspirazioni del XX secolo”.

L’estetica di Kantor, con le sue estrose macchine sceniche, è inconfondibile. Al centro della sua poetica vi è un’indagine sugli effetti torturanti della memoria, che non è rifugio, non consola, non addolcisce, non si può cancellare, ma ritorna come un vortice che risucchia, una vertigine che non concede tregua. Il suo teatro, che definisce “teatro della morte”, è uno strappo nel tempo. Traendo ispirazione dai ricordi personali e dagli eventi storici vissuti, è un teatro che non racconta il passato, lo resuscita. È un teatro in cui la temporalità non scorre in avanti, ma inciampa, si disgrega, si deforma in un ciclo eterno. Non c’è spazio per il teatro dell’illusione. Kantor disprezza le scenografie patinate, gli allestimenti spettacolari. Attribuisce valore agli oggetti di uso quotidiano, consunti, usurati, trasformandoli in potenti simboli di un’esistenza umana logorata: una sedia sbilenca, una valigia sventrata, un ombrello scheletrico bastano a raccontare una tragedia.

Kantor ha sempre difeso l’indipendenza dell’arte da qualsiasi vincolo imposto dalla politica o dalla religione, entrambe percepite come ostacoli alla creatività e all’immaginazione. “L’arte”, afferma, “non è né un riflesso né una trasposizione della realtà: è una risposta alla realtà.” È così che nel 1975 consegna al mondo, al ritmo di un valzer macabro, La Classe morta, capolavoro di straziante tenerezza, ispirato da uno dei racconti de Le botteghe color cannella di Bruno Schulz, a cui sono assemblati brani di Tumore cervicale di Stanisław Witkiewicz. In scena questa volta c’è un gruppo di anziani, vestiti da bambini, seduti ai banchi di scuola. I personaggi sono fermi in un’attesa impossibile. Attaccati alle loro spalle ci sono i loro stessi doppi, malinconici simulacri di cera che li raffigurano congelati in un’infanzia eterna. Sono lì, eppure altrove. Recitano brandelli di un passato irrecuperabile come burattini meccanici, mentre Kantor predispone la cerimonia funebre. I morti ritornano e i vivi smarriscono la certezza di esistere, non sanno più se respirano davvero. La morte viene presentata in una luce positiva, in netto contrasto con i principi della società del consumismo. Da questo punto di vista l’attore deve suscitare nello spettatore un senso di distacco e alienazione simile a quello che si prova davanti a un cadavere. La Classe morta sconvolge chi ne fa esperienza. Non è una pièce, è una ferita aperta, una brutale resa dei conti con la memoria e l’oblio. In Polonia, e ovunque venga rappresentata, scuote il pubblico. Si parla di un teatro inedito, arcaico e terribilmente moderno, che viola le convenzioni formali. Alcuni spettatori piangono senza sapere perché. Non è catarsi, non è mimesi della realtà. È un trauma, un grido che risuona e non svanisce con l’applauso.

In Wielopole, Wielopole, allestito a Firenze nel 1980 con attori polacchi e italiani, Kantor scava ancora più a fondo, ricostruisce in scena il suo villaggio natale. Ma non è una rievocazione né un omaggio nostalgico: è un cimitero di ricordi. I fantasmi del suo passato – sua madre, suo padre, i soldati grotteschi, i preti inquietanti – riaffiorano in una danza tragica, sono figure spettrali di un tempo che si riproduce all’infinito. Tutto è presente e, malgrado ciò, perduto.

Kantor ridefinisce il ruolo del regista e propone un approccio radicale alla recitazione. Instaura un rapporto singolare con i suoi attori – che non sono professionisti, ma studenti, persone comuni, artisti di altro tipo. Sono “manichini viventi”. Lui li dispone come oggetti in una composizione pittorica, li muove come fossero tra due mondi, entità sospese tra la vita e la morte. Non vuole che “recitino”, vuole che “esistano” sulla scena come incarnazioni della memoria. Il risultato è ipnotico e spietato. Questa visione si inserisce in un’estetica d’avanguardia, influenzata dalle esperienze artistiche del costruttivismo, del mondo figurativo del Bauhaus, dai movimenti dadaista e surrealista, da quelle tecniche che negli Stati Uniti venivano definite happening, sostenute da compagnie come il Living Theater. Il suo metodo di lavoro è totalizzante: cura ogni dettaglio, fino a diventare una figura centrale sulla scena. Nei suoi spettacoli appare spesso in prima persona, vestito di nero, nel ruolo di “regista onnipresente”.

Nel 1985, con Che crepino gli artisti!, Kantor si interroga sul ruolo dell’arte e dell’artista in un mondo ostile, in crisi. L’artista è un martire? Un clown? Una marionetta rotta? Un burattino disarticolato? I suoi attori si dibattono sulla scena, intrappolati in un ingranaggio che li sovrasta, una macchina mostruosa, dove la creazione diventa sopravvivenza. È un atto di denuncia, ma anche un’amara constatazione: l’arte è un sacrificio perenne, una lotta senza vittorie. In Qui non ci torno più (Berlino Ovest, 1988), l’atrocità dell’Olocausto emerge tra i tavoli di una squallida taverna, incarnazione del concetto kantoriano di “spazio di massima degradazione”. È un implacabile confronto dal sapore pirandelliano tra il regista, che si rappresenta in prima persona, e i personaggi delle sue precedenti produzioni teatrali.

Nel 1990 Kantor ha 75 anni e mette in scena il suo ultimo spettacolo, Oggi è il mio compleanno. È un testamento scenico, una toccante meditazione sulla fine della vita, un fosco resoconto delle utopie e crudeltà del secolo scorso, attraverso le storie di Mejerchol’d e altri protagonisti dell’avanguardia, ingannati dalla Rivoluzione e poi perseguitati dal potere. Il regista è ancora lì, sul palcoscenico, ma questa volta è un maestro stanco, fragile, consapevole del suo addio imminente. Il destino scrive l’ultimo capitolo: Kantor muore a Cracovia, alla vigilia della première ufficiale. La pièce diventa una profezia, il suo requiem. La sua assenza è il suo ultimo gesto teatrale.

“L’estetica di Kantor, con le sue estrose macchine sceniche, è inconfondibile. Al centro della sua poetica vi è un’indagine sugli effetti torturanti della memoria, che non è rifugio, non consola, non addolcisce, non si può cancellare, ma ritorna come un vortice che risucchia, una vertigine che non concede tregua”.

Le creazioni di Kantor, rappresentate in tutto il mondo, suscitano reazioni violente e contrastanti. In Polonia, dove l’arte è sinonimo di difesa contro l’oppressione politica, i suoi lavori vengono accolti come testimonianze brucianti. A livello internazionale, Kantor è venerato come un innovatore che ridefinisce i confini del teatro. Affascina tanto quanto irrita. Alcuni critici, considerandolo un despota, prigioniero dei propri assili, giudicano il suo stile eccessivamente ermetico, troppo cupo. Altri lo vedono come un genio visionario, uno sciamano del teatro moderno. Ma il teatro di Kantor non finisce con lui. Il Teatro Cricot 2 resta un punto di riferimento, un archivio della sua opera. Il suo lascito non si esaurisce nelle messe in scena memorabili. Artista poliedrico – pittore, scenografo, costumista, plasticista, scrittore, pedagogo, teorico, persino attore ai margini delle proprie rappresentazioni –, ha lasciato un’impronta profonda nell’arte contemporanea, mescolando le discipline e superandone le barriere. Le installazioni, gli innumerevoli disegni, i film che documentano il suo lavoro teatrale, così come un corpus imponente di scritti – tanto capitali quanto gli spettacoli – riflettono il suo percorso intellettuale e artistico, prolungandone l’universo. La sua ossessione per la memoria, la materia del tempo, gli oggetti abbandonati, il corpo come reliquia, risuonano nelle arti visive, nella performance, nel cinema. Le nuove generazioni di artisti esplorano questa eredità, che conserva intatti ancora oggi il suo spirito iconoclasta e la sua forza visionaria, provocatoria, di sorprendente modernità.

Kantor è scomparso, ma il suo spettro non lascia la scena. È ancora qui, da qualche parte. È in una valigia dimenticata, in una sedia capovolta, in una silhouette scura che si staglia su un palcoscenico deserto. È nel silenzio sospeso dopo l’ultima battuta, nel brivido di uno spettatore che non sa più se ciò che ha visto appartiene alla realtà o a un sogno infranto. Il teatro di Kantor non finisce mai davvero. Continua a perseguitare chi l’ha vissuto. Come un’eco senza tempo.