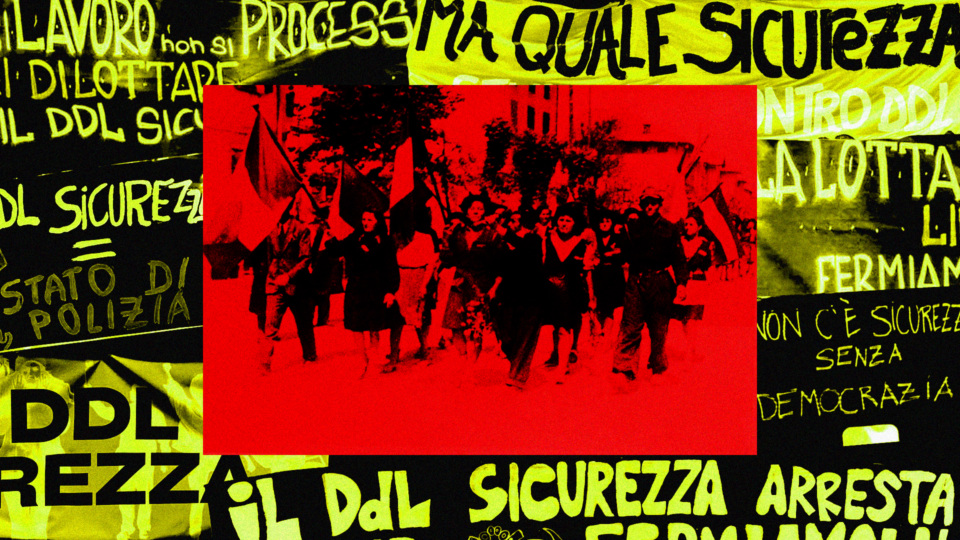

La recente entrata in vigore del “decreto Sicurezza” rende le celebrazioni della Festa della Liberazione più delicate ma anche più urgenti: è a quei valori che bisogna appellarsi per resistere a una legge ingiusta.

Oggi è il 25 aprile.

Questo anniversario della Liberazione giunge in un momento delicato, tanto nella storia della Repubblica quanto nel contesto globale. La coincidenza con la scomparsa del Papa – e la conseguente proclamazione di cinque giorni di lutto nazionale – ha determinato l’invito a celebrare “cerimonie sobrie”, a modulare ogni manifestazione pubblica in modo “consono alla circostanza” e a rinviare eventi sportivi o di intrattenimento previsti per il giorno dei funerali. Tutto ciò avviene proprio nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della sconfitta del nazifascismo.

Che cosa significa, allora, celebrare la Liberazione? Significa interrogarsi sull’origine viva della Costituzione, sull’idea di Europa e su quel progetto di “pace irreversibile” che animò i protagonisti della Resistenza.

Eppure, in molte sue declinazioni, la giornata del 25 aprile rischia ogni anno di ridursi a rito celebrativo, schiacciato sul passato, incapace di parlare nel presente.

Il 25 aprile, invece, è un atto di nascita collettivo. Non è un semplice omaggio rituale, ma un esercizio critico, una domanda radicale. Ogni anno, ci chiede: da cosa dobbiamo liberarci oggi?

Il 25 aprile è una soglia simbolica e politica, un punto di partenza per ripensare le condizioni stesse della democrazia: la libertà, la giustizia, la dignità, ma anche la sicurezza – intesa non come mera tutela dell’ordine pubblico, bensì come condizione necessaria per l’effettivo esercizio dei diritti.

Sicurezza che mai come in questi mesi è stata evocata, sbandierata, minacciata, trasformata in un decreto.

Ma di cosa parliamo quando parliamo di sicurezza? Cosa significava ottant’anni fa e cosa significa oggi? Quali processi hanno spostato il senso e la tutela dei diritti?

Il concetto di sicurezza affonda le sue radici nell’etimologia latina del termine securitas, derivato da sine cura, ossia “senza preoccupazione”. Nella sua evoluzione storica, la sicurezza ha assunto molteplici significati, spaziando dalla dimensione individuale a quella collettiva, fino a diventare un principio cardine delle politiche pubbliche, spesso in relazione con l’ordine pubblico e il controllo sociale.

Alessandro Baratta – giurista e fondatore della criminologia critica italiana – propone una distinzione fondamentale tra “sicurezza” e “diritti umani”. Mentre questi ultimi costituiscono, sul piano giuridico, la formalizzazione dei bisogni essenziali dell’individuo – come il diritto alla vita, alla salute, al benessere, al lavoro, al reddito, all’alimentazione, all’istruzione e alla protezione sociale – la sicurezza viene intesa come l’aspettativa legittima che tali diritti vengano effettivamente garantiti. Secondo Baratta, dunque, la sicurezza rappresenta un “bisogno secondario”, che può essere soddisfatto solo se i diritti fondamentali sono effettivamente tutelati.

Questa prospettiva non nega l’importanza del bisogno di sicurezza, ma invita a considerarlo come una responsabilità istituzionale da realizzare attraverso politiche volte a rendere concreti i diritti fondamentali. Per questo, Baratta propone un modello orientato alla “sicurezza dei diritti”, contrapposto all’idea di un “diritto alla sicurezza” inteso come diritto separato e indipendente dalla garanzia dei diritti umani.

“Ma di cosa parliamo quando parliamo di sicurezza? Cosa significava ottant’anni fa e cosa significa oggi? Quali processi hanno spostato il senso e la tutela dei diritti?”

Simili erano gli intenti dei costituenti, nelle intenzioni e nelle definizioni concrete. Piero Calamandrei sosteneva con forza che solo quando tutti i cittadini fossero stati messi nella condizione di partecipare attivamente alla vita sociale, di offrire il proprio contributo e di far fiorire le proprie capacità, allora e solo allora la democrazia italiana avrebbe raggiunto la sua piena espressione. La Costituzione, diceva Calamandrei, è oggi in parte una realtà, ma in parte è ancora un programma, un ideale, una promessa da realizzare. È un impegno collettivo che chiede di essere tradotto in pratica attraverso il lavoro quotidiano delle istituzioni e dei cittadini. “Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi!”, concludeva con forza. Per Calamandrei ogni Costituzione, in fondo, è anche una tensione polemica: “Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi, polemica nella parte dei diritti dell’uomo e del cittadino contro il passato”.

Nella Costituzione, la certezza dei diritti come programma era un piano talmente saldo che i costituenti non usano mai la parola “sicurezza” in senso poliziesco o punitivo. Quando compare, è in relazione a diritti fondamentali: all’art. 41, dove la sicurezza è limite all’iniziativa economica privata quando essa si scontra con la libertà e la dignità umana; o all’art. 16, dove si prevede che la libertà di circolazione possa essere limitata per ragioni di sanità o sicurezza, ma sempre entro il perimetro dello stato di diritto. La sicurezza, nel disegno costituzionale, è uno stato di benessere condiviso, una condizione collettiva che si garantisce attraverso l’inclusione, la giustizia, il rispetto reciproco. Non è mai un’arma da brandire contro alcuni, né un fine che giustifichi l’arbitrio.

La riforma del titolo V, nel 2001, aggiunge “sicurezza” in altri cinque passaggi, disciplinando soprattutto le competenze, e introducendo “ordine pubblico e sicurezza” sempre nell’elenco delle competenze.

Questa trasformazione non è un caso, e ci aiuta a meglio comprendere non solo perché da un certo punto in poi della storia repubblicana c’è stata un’urgenza sempre più forte di occuparsi di sicurezza.

Il concetto di sicurezza ha una sua storicità: è stato spesso analizzato da diversi studiosi in relazione ai cambiamenti economici e sociali che hanno attraversato le democrazie occidentali durante la fase del cosiddetto capitalismo maturo. In particolare, si è evidenziato come la crisi dello Stato sociale e il crescente numero di minacce, sia naturali che generate dall’uomo, abbiano alimentato un diffuso senso di insicurezza e una maggiore richiesta di protezione. Ma in che modo queste due dinamiche si intrecciano? Il passaggio dallo Stato sociale in espansione al paradigma neoliberale è uno snodo chiave; i meccanismi economici che hanno reso meno esigibili i diritti hanno minato – direttamente o indirettamente – la Costituzione come programma: i diritti diventano più “insicuri” e tale fragilità giuridica ha come effetto una sempre più crescente domanda di protezione, che trova sempre più frequentemente una risposta punitiva e non sociale. Questo slittamento non è casuale. Dai primi anni Settanta in avanti, si è assistito in Italia (come altrove) a un progressivo irrigidimento dell’azione penale, all’espansione della logica dell’emergenza, alla moltiplicazione di leggi eccezionali poi divenute permanenti. La Legge Reale del 1975, i decreti-sicurezza del 2009 e del 2018, ma anche quelli firmati da governi di centro-sinistra – come i pacchetti Minniti-Orlando – hanno contribuito a produrre un diritto penale dell’autore e non del fatto, in cui si punisce la condizione sociale prima ancora dell’azione.

Da decenni, il discorso pubblico ha rovesciato il senso della parola “sicurezza”. Da condizione protettiva, la sicurezza è diventata ossessione difensiva; da diritto comune, privilegio selettivo; da patto sociale, strategia di potere. La marginalità è diventata reato. Lo spazio pubblico è stato normalizzato in funzione del decoro. La povertà, la migrazione, il disagio psichico sono stati trattati come problemi di ordine. In nome della sicurezza si sono militarizzati i quartieri, ampliati i poteri delle forze dell’ordine, ridotte le garanzie processuali, svuotati i diritti. I migranti, gli attivisti, i giovani, i poveri sono diventati nemici interni. Il conflitto sociale è stato derubricato a minaccia. La devianza è stata trattata come colpa morale. La pena ha smesso di rieducare per tornare a punire.

Sine cura significava un tempo offrire protezione. Oggi significa esercitare controllo. La “sicurezza senza diritti” è il punto di passaggio da uno Stato costituzionale a uno Stato autoritario. È la soglia in cui la democrazia comincia a frantumarsi, è lo sgretolamento della Costituzione e l’evocazione del tempo precedente, dello spazio autoritario .

Il nuovo DL Sicurezza (D.L. n. 48/2025) proposto nel 2024, approvato il 4 aprile 2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, in un blitz notturno, è forse il decreto più liberticida della storia repubblicana: non solo per i contenuti che cristallizza come norme, ma anche per le modalità filibustiere con cui è stato approvato, esautorando il Parlamento e avocando al Governo la potestà. Si tratta di 37 articoli, 19 dei quali introducono nuovi reati o inaspriscono sanzioni per reati già esistenti. Il Governo non ha fornito specifiche argomentazioni sulla necessità e urgenza, ma un generale e necessario intervento per la sicurezza dei cittadini. Nel testo è come se si facessero delle sottolineature: dove il reato non c’è lo si crea, dove il reato c’è si “attenziona”, cambiano i modi, i tempi, si riducono le garanzie, si allungano le pene.

L’attuale decreto legge (al momento in attesa di conversione in legge, e di nuovo di passaggio alla Camera) presenta un’ulteriore evoluzione rispetto ai precedenti provvedimenti in materia di sicurezza, con quello che da più parti è stato definito come un vero e proprio cambio di passo. Si tratta, innanzitutto, del terzo intervento sui temi più ampi della sicurezza dopo i precedenti decreti noti come “decreto raduni pericolosi” e “decreto Caivano” che erano intervenuti sugli assetti della gestione delle occupazioni degli spazi e sulla giustizia minorile, aumentando in entrambe le occasioni la lunghezza delle pene previste per i reati già presenti e spesso introducendo nuove fattispecie. Sebbene la misura abbia natura emergenziale, l’emergenza non trova riscontro nei dati. Secondo l’Istat, la percezione di insicurezza legata alla criminalità è in costante miglioramento, anzi, sono proprio i decreti sicurezza e le campagne securitarie ad alimentare la paura e il senso di insicurezza diffuso. Il nuovo decreto mira a ridefinire reati esistenti in un’ottica di populismo punitivo, ampliando il potere repressivo dello Stato. Il Capo I, dedicato al contrasto al terrorismo, introduce l’articolo 270-quinquies.3, che punisce non solo atti concreti ma anche il semplice possesso di materiale informativo, spostando la responsabilità dal fatto alla sospetta intenzione e aumentando la discrezionalità normativa. Il Capo II, il più discusso, riformula radicalmente il concetto di sicurezza urbana, orientandolo verso il controllo e la repressione anziché verso politiche sociali. Misure come il daspo urbano, il foglio di via e l’uso del taser rafforzano la funzione securitaria della polizia locale, mentre proseguono respingimenti e politiche migratorie restrittive. Con questo approccio, sicurezza urbana e ordine pubblico non sono più distinti: ogni comportamento – anche lieve – viene trattato come minaccia sociale. Gli articoli dal 10 al 18 colpiscono specificamente povertà, disagio e dissenso politico, criminalizzando proteste, occupazioni, blocchi stradali e movimenti come No Tav, No Tap ed Extinction Rebellion.

La terza parte del decreto si concentra sulla protezione delle forze dell’ordine e sulla gestione del carcere. Diversamente dai precedenti decreti sicurezza, che dichiaravano di tutelare varie categorie della popolazione, questo provvedimento destina risorse solo a coprire le spese legali degli agenti, in un contesto in cui circa 200 operatori sono sotto processo per reati come tortura, lesioni aggravate e falso. Tra questi, 120 sono coinvolti nei fatti di Santa Maria Capua Vetere, ma i procedimenti riguardano anche istituti penitenziari a Milano (Beccaria), Torino, Bari, Monza, San Gimignano, Ivrea, Modena e Reggio Emilia. Più che affrontare le criticità del sistema carcerario, la norma appare orientata a proteggere gli agenti sotto inchiesta, anticipando la logica dello “scudo penale”.

Si tratta di un decreto ampio, che ha modificato nel passaggio da DDL 1660 a DL i 6 punti ritenuti incostituzionali da Mattarella:

- l’art. 31 che mantiene come facoltativa (e non più obbligatoria) la collaborazione tra Pubblica Amministrazione, università ed enti con i servizi di sicurezza

Le PA, università e enti non sono più obbligati a fornire dati sensibili ai Servizi: la collaborazione resta facoltativa e nel rispetto della privacy. - La definizione del reato di rivolta in carcere e di rivolta passiva, configurabile solo in caso di violazioni relative alla sicurezza e all’ordine, non per ordini generici (es. igiene). Inoltre la versione rivista esclude la rivolta nei centri di accoglienza

- nelle proteste contro opere pubbliche, l’’aggravante di pena è ora limitata a proteste contro infrastrutture strategiche specifiche (energia, trasporti, telecomunicazioni), e non a qualsiasi opera pubblica;

- rientra la norma che prevedeva che i migranti potessero ottenere la SIM solo con l’obbligo di permesso di soggiorno, è possibile otternerla anche solo col documento d’identità;

- Nei casi di resistenza a pubblico ufficiale, resta l’obbligo per il giudice di valutare anche le attenuanti generiche, non solo le aggravanti, per garantire l’equità

- Si introduce l’obbligo (non più solo possibilità) di custodia attenuata per madri incinte o con figli sotto l’anno, con attenzione alle esigenze del minore anche in caso di gravi reati.

Si vedono già i primi effetti: le cariche alla manifestazione pro-Palestina; il fermo a seguito di un controllo di Polizia, di un attivista del CSOA Lambretta, che nonostante non sia stato colto in flagranza di nessun reato è stato fermato e si trova ora in stato di fermo in attesa di un processo che avrebbe dovuto decretare la sua espulsione dal territorio italiano (per fortuna risolta con un rilascio).

Il decreto propone un sistema di misure che privilegia la prevenzione e la difesa sociale in chiave predittiva, anticipando l’intervento repressivo anche in assenza di reati accertati. Non si limita più alla regolazione dello spazio pubblico, ma interviene direttamente sulla libertà di pensiero, legittimando un approccio autoritario basato sul sospetto e sulla presunzione d’intenzioni. Ne deriva una compressione dei diritti individuali, l’istituzionalizzazione della sorveglianza e un grave squilibrio democratico.

Preoccupano non solo i contenuti del provvedimento, ma anche l’immaginario a cui dà forma: i diritti che seleziona, i soggetti che protegge, quelli che colpisce. Le critiche di associazioni e organismi internazionali evidenziano come il decreto rafforzi il controllo a scapito della libertà di espressione, penalizzi i più fragili e investa nella tutela degli agenti piuttosto che in quella dei cittadini. Criminalizza l’occupazione di spazi abbandonati, anche a fini abitativi o solidali, reprime movimenti ecologisti e sociali, e inasprisce le pene per le proteste collettive.

“Il decreto propone un sistema di misure che privilegia la prevenzione e la difesa sociale in chiave predittiva, anticipando l’intervento repressivo anche in assenza di reati accertati. Non si limita più alla regolazione dello spazio pubblico, ma interviene direttamente sulla libertà di pensiero”.

Si restringono gli spazi di libertà e si riducono le tutele giuridiche per chi subisce abusi da parte delle forze dell’ordine, anche attraverso misure come lo “scudo penale” e l’introduzione delle bodycam senza numeri identificativi, che accentuano lo squilibrio tra chi esercita il potere e chi lo subisce. Persino le madri detenute vedono limitato l’accesso a misure alternative.

Questo disegno di legge, presentato come risposta a un’urgenza inesistente, finisce per danneggiare lavoratori, stranieri, detenuti e studenti, alimentando una deriva repressiva. La sicurezza, nel linguaggio normativo adottato, si riduce a ordine e punizione. Come ricordava Alessandro Baratta, però, la sicurezza dovrebbe essere sicurezza dei diritti, non contro i diritti. Oggi, invece, il “diritto alla sicurezza” si trasforma in diritto punitivo, che deresponsabilizza lo Stato sul fronte della protezione per potenziarne la funzione coercitiva.

È un ribaltamento della democrazia in chiave necropolitica: come scrive Mbembe, si stabilisce chi può vivere in sicurezza e chi può essere sacrificato. Si colpiscono il disagio e l’emarginazione: l’accattonaggio, le occupazioni, le manifestazioni. Si estende il daspo urbano e si amplia a dieci anni il termine per la revoca della cittadinanza agli stranieri con procedimenti penali. La sicurezza viene così ridefinita come dispositivo di esclusione.

In questo quadro, la sicurezza smette di essere strumento di protezione delle persone per diventare tutela di un ordine gerarchico: una sicurezza calata dall’alto, escludente, strutturata su logiche classiste, razziste e sessiste. È una sicurezza che genera insicurezza, soprattutto per chi è già vulnerabile. Una sicurezza “contro”: contro i migranti, i poveri, i giovani, chi protesta. Un governo della paura, legittimato come forma ordinaria di governo.

Nel frattempo, le carceri italiane sono al collasso, con 62281 detenuti per 47000 posti (dati al 31 maarzo) aumentano i suicidi (con 29 solo in questi primi quattro mesi del 2025), si moltiplicano le denunce per torture e abusi. Lo Stato non risponde con politiche di cura o ascolto, ma con sorveglianza e repressione.

Contro questa deriva autoritaria, è urgente riaffermare un’altra idea di sicurezza: fondata sui diritti, sulla dignità, sulla solidarietà. Una sicurezza che nasce dal riconoscimento reciproco, non dall’esclusione; che sia democratica, non poliziesca; condivisa, non imposta. Solo così è possibile costruire una società in cui le persone siano davvero al sicuro.

Il 25 aprile ci consegna un’eredità inquieta. Non basta ricordare la Resistenza: dobbiamo continuare a praticarla. Non si tratta di ripetere parole d’ordine, ma di rigenerare i concetti. “Libertà” non è uno slogan: è una responsabilità. “Giustizia” non è vendetta: è riparazione. “Sicurezza” non è punizione: è diritto alla vita, alla casa, alla salute, all’espressione, all’esistenza libera dalla paura. La libertà è ancora la posta in gioco. E la Resistenza, oggi, si chiama dissenso, solidarietà, difesa dei diritti. Si chiama rifiuto del ricatto securitario. Si chiama costruzione di un’alternativa in cui la sicurezza sia di tutti – e non contro alcuni.

In quei mesi convulsi, tra il 1943 e il 1945, si cercò disperatamente di strappare al presente un futuro più luminoso. Non solo per reagire all’oppressione, ma per “partecipare direttamente al governo dei propri destini”.

Norberto Bobbio ha affermato che dalla storia abbiamo imparato poche cose: “che le idee si condensano in un sistema di ortodossia, i poteri in una forma gerarchica e ciò che può ridare vita al corpo sociale irrigidito è soltanto l’alito della libertà”; e che a salvarci, nei periodi più bui della Repubblica, è stato il riuscire a guardare quella stessa storia dal punto di vista degli oppressi.

Questi due assi proposti dal filosofo e giurista sono la lente con cui leggere, ancora oggi, la ricorrenza del 25 aprile. Le sue parole hanno un senso concreto, non solo come esercizio di memoria, ma come pratica politica del presente.

“Resistere” contiene la particella re-, “addietro”, e sistere, con il raddoppiamento della radice di stā-re, star fermo, star saldo. Ma significa anche non deteriorarsi, nella sua accezione di “resistere al tempo”. Viviamo un presente che ha eroso parte del futuro per disinteresse, e parte del passato per presunzione.

“Il 25 aprile ci consegna un’eredità inquieta. Non basta ricordare la Resistenza: dobbiamo continuare a praticarla. Non si tratta di ripetere parole d’ordine, ma di rigenerare i concetti”.

Essere ancora partigiani e antifascisti significa esercitare ogni giorno libertà e giustizia per tutte e tutti. La memoria, come pratica di conoscenza, ci insegna che dobbiamo partire da lì per continuare a costruire la civis futura, e per non rischiare di tornare a percorrere i corridoi bui del passato. Il principio di uguaglianza, che dovrebbe essere il fondamento stesso del diritto in una democrazia, viene progressivamente sostituito da una molteplicità di “diritti speciali”. Da una parte, quelli riservati a figure considerate marginali o problematiche: il migrante, il povero (colpito da misure punitive come i daspo urbani), il dissidente. Dall’altra, i privilegi normativi di chi incarna l’autorità.

Si configura così un doppio regime giuridico: un “diritto del nemico”, segnato da esclusione e criminalizzazione, e un “diritto dell’amico”, che protegge e premia chi rappresenta il potere o lo amministra. Ne deriva una visione dello Stato sempre meno tollerante verso il dissenso e sempre più ostile ai limiti imposti dalla legalità costituzionale. Comunque lo si voglia chiamare, si tratta di una deriva incompatibile con i principi della Costituzione. Perché non si può essere liberi davvero se lo sono solo i forti. Perché dove non c’è giustizia, la legalità è solo un travestimento del potere. Perché senza conflitto, non c’è democrazia. La Costituzione, come ricordava Calamandrei, non è neutra: è una polemica, una risposta, un argine. È nata per contraddire il fascismo. E ogni volta che un decreto la contraddice, la Costituzione continua a fare polemica. Perché là dove si cerca di restaurare forme di autoritarismo, più o meno mascherato, resta un solo antidoto: la Costituzione come programma, la Resistenza come postura.

Riaffermare l’urgenza e l’attualità della Resistenza – ora e sempre – diventa quindi un dovere civile e politico.

Buona Liberazione.