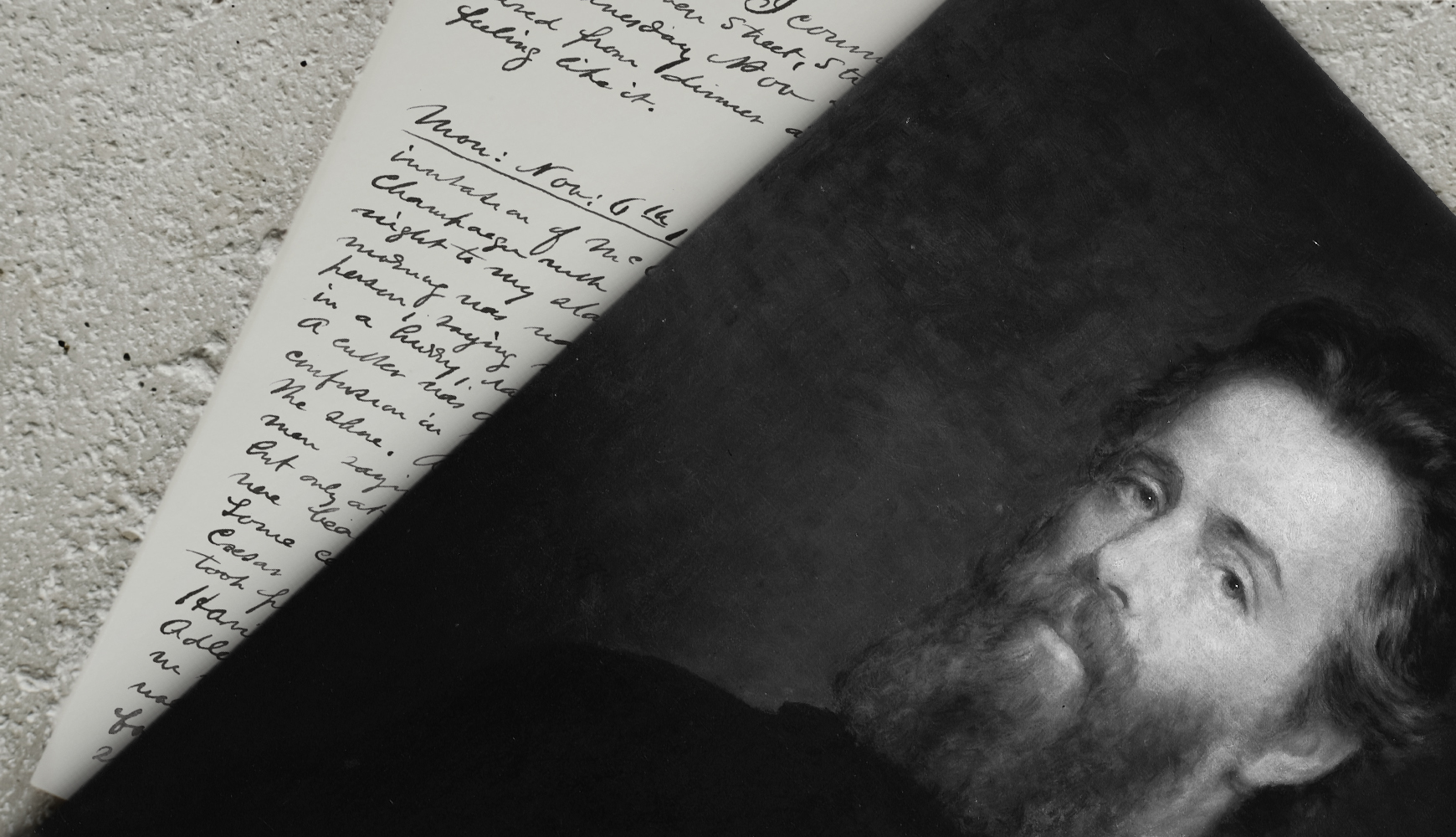

Esce oggi per Adelphi, con la traduzione di Ottavio Fatica, il secondo degli attessissimi inediti postumi di Céline, "Londra". Di questo libro e di quanto sia sfidante rendere in italiano la lingua sulfurea del grande autore francese, il traduttore ci aveva raccontato in questa conversazione.

Il treno mi lascia allo scalo di Narni-Amelia con lieve anticipo. Decido di prendere un caffè nel bar davanti alla stazione. Ho solo il tempo di ordinarlo, perché appena punto lo sguardo oltre la veranda intuisco una sagoma che mi è vagamente familiare, l’ho studiata nei giorni che mi avvicinavano all’intervista: è Ottavio Fatica, traduttore, tra gli altri, di Frost, London, Céline. Gli vado incontro, ma cogliendolo alle spalle, mentre interroga un signore anziano appoggiato a una panchina della stazione chiedendogli se ha visto un ragazzo – o almeno dalla mia voce al telefono così gli era parso – scendere dai vagoni.

Ripensando a questo scambio a ridosso dei binari, mi sono tornate in mente le pagine che Fatica ha dedicato al suo mestiere in Lost in Translation e in cui si paragona a un frontaliere. Mi sorride e apre una portiera, ma non va alla guida. “Ottavio non ha la patente”, mi avverte la voce di Giovanna Granato, traduttrice, autista, compagna di Fatica. Iniziamo ad arrampicarci sulle colline attorno a Narni procedendo piuttosto spediti e, intanto, Fatica mi indica dei punti indistinti nella boscaglia che ci circonda, spiegandomi che Lewis si è ispirato ai luoghi qui attorno per la sua Narnia, ma senza conoscerli davvero.

Curioso che a dirmelo sia colui che ha tradotto la trilogia de Il Signore degli Anelli, l’opera di un uomo che immaginava l’inferno oltre la propria contea.

E del resto, la ragione prima del nostro incontro è l’ultimo inedito di Céline che Fatica ha curato per Adelphi, e che recentemente è riemerso da quello stesso sulfureo passato tenuto a lungo nascosto: un tetro faldone in cui lo scrittore racconta la sua Guerra, probabilmente in parallelo con le pagine del Voyage.

La vettura entra nel paese per un breve tratto, passa per una porta ad arco, frena davanti a una casa che all’orizzonte si staglia, come posterizzata, con la valle sul fondo. Fatica mi dirà essere stata una stazione di posta prima di diventare casa sua. Tagliamo rapidi il salone e riemergiamo in un giardino ombreggiato, dove siederemo a parlare. Nel tragitto ho comunque avuto il tempo di registrare una delle librerie più belle che abbia mai visto.

Come hai trovato la tua strada?

Una volta Roberto Calasso disse una cosa di Cristina Campo per me rivelativa: “guardate che non è mai andata a scuola”. Lo stesso vorrei dicessero di me, che Ottavio Fatica è uno che ce l’ha fatta da solo. Anche se mi è stato riferito che Elémire Zolla mi riteneva un suo allievo.

Ero un pessimo studente. Dal ginnasio mi spostai al liceo linguistico perché avevo già capito che m’interessavano le lingue, perlopiù. In quella scuola si entrava il pomeriggio e per me era una delizia: al mattino i miei lavoravano e non mi alzavo prima di mezzogiorno. Giravo con i fogli dei compiti nelle tasche, non portavo mai i libri dentro lo zaino. Ero un montaliano di ferro: sapevo solo ciò che non volevo – non volevo lavorare e, allora, restavo a galleggiare. È iniziato come un gioco perché mi divertiva prendere appunti a margine dei romanzi, riscrivere versi, tradurre le canzoni che ascoltavo…

Sapevo degli appunti sui libri, non delle canzoni.

Quelle di Bob Dylan, che per me erano difficilissime. Sia chiaro, non è una penna da Nobel, quella per me è un’altra partita. Nei suoi brani, però, c’è spesso un’intuizione che mi colpisce: il resto sono frasi adattate alla struttura della canzone.

Dunque sei autodidatta. Nessuna epifania a scuola?

Tra i banchi mi annoiavo, soprattutto, quindi cercavo altrove gli stimoli. Erano anni in cui t’imponevano Hemingway, Sartre. Ora che ho affinato i miei gusti, so che Hemingway aveva un ottimo senso dei dialoghi, allora mi sembrava obsoleto. E lo stesso pensavo di Sartre, del quale già allora mi pareva che a nessuno importasse davvero.

A te di cosa importava?

Di ciò che scoprivo da solo: Artaud e Céline, su tutti. Forse i due artisti più estremi del Novecento.

Di loro hai detto che sono i due cui ti senti più legato. Perché?

Certo, perché erano contro tutto e tutti! Artaud era un matto acclarato e la lucidità di Céline è sempre stata precaria. Volevano portare la loro accensione psichica nella scrittura: non ritrovo lo stesso estremismo in nessun’altra prosa del Novecento. Non c’è uno scrittore inglese del genere. Joyce sperimenta, certo, ma il suo è un radicalismo formalizzato, orientato: insomma “a misura di dizionario”.

“Giravo con i fogli dei compiti nelle tasche, non portavo mai i libri dentro lo zaino. Ero un montaliano di ferro: sapevo solo ciò che non volevo”.

Secondo te questa è una caratteristica propria degli scrittori francesi? Te lo chiedo perché mi pare tu poi abbia tradotto soprattutto inglesi.

Amo gli scrittori francesi da lettore, ma traducendo ho scoperto che preferisco lavorare sugli inglesi. Questa cuginanza col francese, questa prossimità con la nostra lingua, talvolta frena l’estro, per paradosso. Con l’inglese c’è un margine d’inventiva maggiore. I francesi poi hanno una lingua rigorosa, algida, geometrica: per questo geni come Artaud e Céline hanno provato ad arroventarla. Gli altri lavorano invece per finezza (o sottrazione) su una struttura che dal Seicento ha fatto a meno di ogni orpello superfluo.

Prima mi parlavi di appunti a margine, che rimandano a una scrittura privata. Quando li hai mostrati a qualcuno?

Andai da Calasso con i balletti di Céline e qualche poesia di Blake: trenta paginette a dir tanto. Lui fissò un appuntamento a Milano, dove si era trasferito da poco. Allora aveva ventisette anni: non era ancora il Calasso che sarebbe poi diventato. Di suo avevo letto solo la prefazione a Ecce Homo. In realtà volevo incontrare Claudio Rugafiori perché mi riconoscevo nei libri che proponeva e che affollavano la mia libreria.

Per me Rugafiori era un idolo perché aveva tradotto Artaud, ovviamente, come pure Roger Gilbert-Lecomte, René Daumal, Le Grand Jeu e tutto quel gruppo! Un air de famille cui tendevo: sarei stato uno di loro se avessi potuto, non certo uno di Nuovi Argomenti. Rugafiori, però, non c’era in quel momento: mi invitarono a rivolgermi al giovane Calasso di cui poi sono diventato amico. Lo ricordo a Vienna mentre vagava in cerca di libri muovendosi per botteghe con la moglie sottobraccio. Ma al primo incontro fui netto con lui: non avrei fatto l’impiegato a Milano.

Ai tempi pubblicare Nietzsche, una delle ragioni per cui nasce Adelphi, significava anche questo: opporsi a Einaudi.

Ad Adelphi non erano ideologici e quella era una fase storica in cui bisognava esserlo. La critica mi lasciava sempre perplesso. Germi dirigeva film autentici e la stampa sui giornali discettava se fossero pellicole socialiste o no: se fosse un togliattiano, persino. Nessuno si chiedeva se un film era brutto o meno: non era una priorità. Adelphi non era arroccata su simili posizioni e questo – innegabilmente – mi attraeva verso di loro.

Però all’inizio lavori per il cinema, giusto?

All’epoca andavano forte i cineclub e pensai: “Vuoi vedere che ci tiro fuori i soldi da ‘sta roba”. Con i miei amici per un po’ di anni ho lavorato a diverse mostre, anche di pregio, tipo Venezia, curandone i cataloghi. Allestivamo programmi, selezionavamo film, organizzavamo proiezioni. Guardavamo i muti di Pabst, i maestri giapponesi, Warhol e le post-avanguardie.

A me però piacevano gli americani che erano snobbati dall’intellighenzia. Dicevano che era robaccia, i grandi erano sempre altri. Furono anni divertenti e, col senno di poi, formativi. Mi passarono affianco Herzog e Wenders con le pizze dei loro film sottobraccio: non c’era il divismo di oggi. Moretti venne in Vespa a portarci Ecce Bombo con il Super 8 nel sottosella. Poi arrivarono le tv private e tutto finì. I miei amici prendevano il cinema con più serietà di me: qualcuno è diventato regista, altri sceneggiatori. A me stava bene discutere di Sam Peckinpah e Jean-Pierre Melville fino a tardi, ma a pesare nella mia borsa erano i libri di Louis Massignon e Corbin. Ero percepito con sospetto, talvolta frainteso: “Che è Corbin? Se magna?”

E quindi torni ai libri…

Iniziai come consulente per Theoria. Ricordo che a fine anno era sempre arduo strappare uno stipendio all’editore. Intanto, Roberto Calasso, per dirla in romanesco, rosicava di questa mia attività per altri. C’è stato poi il capitolo Einaudi. Lui del resto era solito invaghirsi delle persone – per un periodo fu infatuato dei miei modi. Ma non ero adatto a loro. Gli proposi L’Ulisse, ma non se ne fece niente perché Mondadori bloccò tutto a causa dei diritti.

E lo tradusse Gianni Celati. Quando avvenne il tuo ritorno ad Adelphi?

Ho sotto gli occhi proprio in questi giorni Celati perché sto facendo il secondo volume di Céline, e siccome lui ha tradotto parecchi libri scritti in parallelo al volume su cui sto lavorando, a volte incontro gli stessi personaggi. Sono tornato ad Adelphi nei primi Novanta. Dopo trent’anni, e tanti lavori per sbarcare il lunario, sono diventato consulente adelphiano. Calasso, conoscendo il mio costitutivo rifiuto per il lavoro mi disse: “Devi leggere quello che ti sottopongo e basta”. Ma oltre, chessò, al suo Hamsun, avevo uno spazio di proposte che era mio. Mi sono guadagnato nel tempo sempre più margine e ho sfornato, credo di non esagerare, 10.000 schede: dall’ultimissima novità strampalata di un editore inglese di nicchia, ai vietnamiti che leggevo per diletto.

Manganelli era una schedatore estroso, seppure rigoroso. Tu che schedatore sei?

Sono sempre stato poco ortodosso, idiosincratico e libero da un punto di vista che definirei psicoletterario – specie sui contemporanei. Se qualcuno afferma: “Franzen è un grande scrittore” in pubblico mi limito a guardarlo stupito ma, se siamo in confidenza, gli dico: “che cazzo dici?!”. Per me è alla stregua dei minori statunitensi degli anni Venti-Trenta: è l’Upton Sinclair di ora, il Sinclair Lewis di questo decennio. Lui come altri sopravvalutati. Lo stesso quando mi dicono che Houellebecq è un genio…

Non è l’erede di Céline?

No, non ci siamo proprio. Mi pare inautentico, per non dire fasullo.

Questi tuoi giudizi mi hanno fatto tornare in mente quelle pagine di Lost in translation in cui scrivi del traduttore come sherpa: il primo che getta il ponte e si prende i rischi. Mi è capitato di pensare a questa figura anche rispetto a quanto è accaduto con la tua traduzione del Signore degli Anelli…

Per i fan fu uno shock. Mi avevano allertato, ma non sospettavo le reazioni che ci sono state. Tolkien per me è uno scrittore come tanti altri e questo mio giudizio mi poneva in una condizione di distacco, di serenità. È un buon scrittore del Novecento, ma non riesco a spingermi oltre. Conosco più di cinquanta scrittori inglesi migliori di lui. Nel fantasy, se proprio vogliamo stare all’interno di un genere, forse è il migliore.

I lettori la pensavano diversamente, però, e c’è stato un fraintendimento soprattutto subito dopo l’uscita. Devono scommettere sulla capacità del traduttore di rinnovare la consuetudine, fidarsi. Non tutti hanno reagito male. Direi due frange di pubblico: i nostalgici di destra e gli ex ragazzi nerd che avevano un rapporto affettivo con il libro.

La traduzione di Céline mi pare stia riscuotendo un successo pressoché unanime.

Non del tutto. Mi hanno fatto vedere il commento di un lettore infastidito dal termine “bumba” che, a suo dire, non sentiva dai tempi di Animal House. Ma quello è un suo limite! Io pensavo a San Bernardino da Siena e non escludo che quel termine possa essere retrodatato.

Mi hanno convinto le tue scelte lessicali in Guerra: ci sono termini colloquiali (“teliamo”, “zizze”, ”sganghero”). Alcuni sono localismi: la parola “pischelli” è di area romana, anche se ormai molto diffusa. “Bischero” è un pretto toscanismo, invece. Come hai operato in questo senso?

Dei modelli precedenti ho guardato soprattutto a Celati e lui fa una mescola di dialetti: c’è milanese (“magone”), ma non solo – e poi mette diverse tronche che dotano la sua versione di un andamento sincopato. Io stesso l’ho fatto altrove, ma per Céline non si prestava: pareva di sentire il Così fan tutte. Sono nato a Perugia, l’estate la passavo sempre in Toscana e ho vissuto a lungo a Roma: direi che l’incontro di questi tre luoghi ha contato per certe scelte di Guerra.

Leggendolo, a tratti, ho pensato all’Armata Brancaleone: il caracollare di alcuni personaggi mi è parso insieme comico e disperato.

Dici bene. Quando tra due anni uscirà il terzo tra gli inediti che sono stati riscoperti, troverai Medioevo, rifatto à la Céline, che sembra davvero una versione grottesca di Brancaleone alle crociate: è colmo di termini arcaizzanti coniati da lui.

E d’altronde, nel Demone dello stile, Céline ammette come sia sempre stato fiero del lavoro della madre: rammendatrice di merletti antichi, attività che lui ha portato nella scrittura. Tu qui usi “promiscueggiare”…

Lo usa lui (ride). Qui ne usa 4-5 di neologismi dei suoi. In Guerra Céline non era ancora arrivato alla piena maturazione del suo stile. È un torso, per quanto interessantissimo, come quelli di Michelangelo.

C’è poi un altro aspetto che mi ha colpito del libro, quello della “petité musique” di Céline. Se altrove ne parlava in termini stilistici qui ha piuttosto a che fare con le sovrapposizioni di voci altrui. È per esempio infastidito dalla musica del padre, o dal rumore circostante, che invade la sua.

Verissimo. Ci sono due o tre punti in cui questo accade. Guerra è un testo in parte in progress, composto di spezzoni legati da una logica squinternata, in cui persino i nomi dei personaggi sono provvisori. A legare il tutto c’è una voce interna costante, furente.

Questa sua ricerca di un tono mi colpisce sopra di tutto: tanto più che per lui trovare una voce significava coprire questo sottofondo angosciante che l’ha tormentato per tutta la vita e con ogni probabilità dovuto all’infortunio che ebbe in guerra. Trovare una voce per lui significava contare su una rendita permanente: poter dire dire tutto ciò che voleva. Anche i suoi libri proseguono a briglia sciolta e potrebbero continuare la corsa all’infinito. Il Voyage potrebbe non avere ritorno.

Guerra però ha un qualcosa di più brutto di tutti gli altri. Non parlo di bruttezza estetica, ma di brutture interne al contesto in cui si svolge. Il protagonista e il suo amico sono un po’ due picari e vagano in un ospedale di morti presidiato da un’infermiera necrofila. È la prima volta che Céline indugia su una scabrosità del genere. È terribile quando il protagonista la spia e si mette a gridare il suo strazio. L’invadenza della morte è esasperante: dettata non solo dal ricordo del lazzaretto, ma pure dalla guerra che bussa alle porte. Nelle scene di guerra le esplosioni di solito avevano una loro vitalità, però. Nell’ospedale c’è solo la morte che mangia se stessa. Eppure Céline riesce a farti ridere anche da quel baratro. Ha il dono del turpiloquio: con lui bisogna stare sempre bassi in traduzione.

Di recente ho visto un passo di Celati in cui lui fa dire al personaggio qualcosa come: “non mescoliamo i fagioli con le carote”. Che curiosa soluzione, ho pensato. Sono andato a vedere il francese e l’ambito era tutt’altro, ossia: le pezze che i francesi usano per pulirsi il sedere. Se avessi dovuto rendere io quel brano mi sarei scervellato per rimanere sullo sporco, senza compromessi.

Su Guerra sono rimasto sempre fedele, mai un escamotage. Quando ho a che fare con scrittori veri non posso cercare la scorciatoia, anche se per ragioni culturali ci sono parole difficili da sciogliere. Se vogliamo che sopravvivano dobbiamo provarci.

Mi hai anticipato del poemetto medievaleggiante di Céline, ma l’inedito a cui stai lavorando in questo momento? Che testo è Londra?

È più difficile. Quando è fuggito dalla Francia verso l’Inghilterra, Céline ha iniziato a frequentare i bordelli e i malavitosi. In quel caso le scene grottesche sono soprattutto i festini cui partecipa: tutto un affollarsi di nudi, promiscuità, esasperazioni – sembra un quadro in movimento di Otto Dix. Di contro Céline lascia affiorare, come in Guerra, alcuni dettagli intimi. Scrive di un medico ebreo, e lo fa con trasporto.

Un personaggio positivo?

Molto. Se lo avesse scritto nel ‘57, avrei pensato lo avesse architettato ad arte per rientrare in Francia – invece lo stende nello stesso periodo in cui pubblicava i libelli antiebraici: per darti l’idea di quanto fosse identitariamente scisso quest’uomo. Il protagonista è un gigante anarchico che aiuta il suo amico medico, che si aggira tra mendicanti e bambini: e lo fa perché è l’unico essere umano ad averlo trattato con rispetto. Il medico da par sua gli fa leggere dei libri di medicina, lo introduce allo studio. C’è una scena, in cui il protagonista, costretto per indigenza, ruba soldi in una yogurteria: anche la povertà appartiene al passato di Céline.

In un’intervista affermava provocatoriamente anche che smise di fare il medico e passò ai libri per potersi permettere un appartamento…

Impossibile fidarsi. Il Voyage aveva venduto molto per i tempi, però (ride). Una delle sue battute più note sta in Morte a credito: “Non ho sempre praticato la medicina, questa merda”. E invece a quanto si capisce da questo libro, a Céline la medicina l’ha salvato, altroché; l’ha tirato fuori dalla merda.

Cosa pensi delle polemiche recenti circa l’eredità di questi testi?

Hanno scoperto che vende: punto e a capo.

Credi ci saranno ripercussioni?

Questo dipende da quello che accade in Francia. Se proibissero a Gallimard di pubblicare forse dovremo smettere anche noi. Gli eredi sono stati troppo a lungo disinteressati, però. Ci arrivano ora perché la consorte è vissuta fino a 107 anni. A me frega fino a un certo punto di cosa hanno nascosto a lei. Non si possono negare però a due generazioni e mezzo di francesi i libri di Céline solo perché qualcuno si è accanito a non farli uscire con la consorte in vita! In Francia ha venduto più di 250.000 copie e non solo, anche il resto dei libri sono cresciuti. È il chiaro segnale che c’era voglia di riscoprirlo.

“La traduzione più sofferta è stata quella di Moby Dick. Ma sofferenza non è la parola giusta, o forse sì.”

In Italia forse Céline è stato naturalmente recepito in maniera diversa da come accade in Francia. Tempo fa Giovanni Raboni ha scritto un bell’articolo (poi raccolto insieme ad altri interventi in un libricino) sul fatto che anche gli scrittori di destra, che sono alcuni tra i suoi preferiti (vi annoverava, tra i tanti, Céline), sono in grado di produrre una letteratura rivoluzionaria, o comunque non necessariamente reazionaria. Prima di lui aveva scritto qualcosa di simile Antonio Gramsci a proposito di Pirandello.

Concordo con Raboni, forse ho tradotto solo scrittori di destra: mi capitano tutti così (ride). Hamsun a che partito faceva capo? Strindberg? Anche Jack London era un anarchico-destrorso, in fondo. Di certo Kipling era un reazionario colonialista. Melville aveva una visione della democrazia anarco-libertaria. Democratico era una parolaccia fino a qualche tempo fa. La letteratura per me non deve badare ai posizionamenti, per fortuna. Mi dispiace però che gli editori anglosassoni non abbiano acquisito questi inediti. Ritengono Céline una figura problematica e il resto dei suoi libri circola sul mercato. Non capisco: allora dovresti ritirare dal commercio anche il Voyage e Morte a Credito!

Voi traduttori nel vostro lavoro ingaggiate sempre un doppio confronto: il prima con lo scrittore da tradurre; la seconda con il traduttore che nel tuo caso è stato spesso uno scrittore letterario (Pavese con Moby Dick; Caproni con Morte a credito che citavi).

Per Moby Dick mi arrivò la telefonata di Enrico Ganni, un intellettuale che al tempo dirigeva il rilancio dei classici, una sottocollana dei Supercoralli Einaudi. D’impulso dissi di no. Aggiunsi anche: “Voglio troppo” (ride). Poi la mia compagna (Giovanna Granato ndr), che è anche lei traduttrice, mi esortò a ripensarci (“Ma come, Moby Dick!”). Quel libro, a differenza di tanti classici, è stato tradotto molto da noi. C’è stato Pavese, un silenzio di trent’anni, e poi una dozzina di altri.

E le hai tenute sul tavolo, le traduzioni degli altri?

Per diletto mi capita di sfogliare le traduzioni altrui. Specie quando ho risolto un pezzo ostico su cui mi sono scervellato (“Come l’hanno fatto questi altri?”). Se vedo che in cinque abbiamo adoperato la stessa soluzione significa che c’è qualcosa che non va. Se abbiamo messo tutti il minimo comun denominatore improvvisamente la frase mi sembra un encefalogramma piatto. E allora tocca rilavorarci meglio di prima: che fatica!

Ci sono delle traduzioni che tu hai deliberatamente “firmato”? Celati rivendicava (e motivava) la sua scelta di tradurre la nota formula di Bartelby con “avrei preferenza di no”; Raboni fa qualcosa di simile “tradendo” il proverbiale avvio della Recherche.

Loro ci mettevano un’impronta autoriale, io, per certi versi, spero l’opposto. La sfida con Melville era piuttosto restituire la sua sconfinata stratificazione linguistica. Il suo è un americano duro, quasi da frontiera in certi momenti, e però ci sono a volte impennate di barocco-secentesco puro. Queste influenze le ho trovate in Melville, ma in nessuna delle traduzioni. Melville leggeva signori che si chiamano Sir Thomas Browne: una traduzione degna deve dare conto di queste presenze. Quando Melville scopre Shakespeare, per lui è un incontro segnante: “Così voglio scrivere!”.

Quando mi hanno rimproverato per certe mie scelte, gli ho risposto: “Ma se lo devo far parlare come Beckett, poi Beckett come lo traducete?”

È come se uno scrittore da noi recuperasse termini da Daniello Bartoli e Giordano Bruno: mi aspetto che un traduttore francese ne tenga conto.

Questo non vuol dire però fare il compito in classe, anzi. Quando ci sono autori con centinaia di versioni anche scolastiche (Orazio, Marziale) apprezzo di più chi come Ceronetti ci infila i club malfamati al posto delle tabernae. Almeno mi diverto. Le traduzioni hanno delle stagioni, risentono di atmosfere. Quella di Pavese arriva quando lui era troppo giovane: tuttavia a spiaggiare un cetaceo di quelle dimensioni sulla costa italiana ci voleva verve fisica, anche solo per il trasporto gli va dato merito. Al tempo stesso, ha tantissimi difetti, non c’è niente di male: le migliori traduzioni nella storia sono ritraduzioni. Dalla Bibbia in poi: San Girolamo, Martin Lutero e via così.

L’autore con cui diventi traduttore però è Kipling, un Kipling più labirintico e tetro di quello che si è abituati a frequentare: direi quello dello “stile tardo” per riprendere una formula che Edward Said usa ad esempio per Beethoven.

Mi assegnarono i racconti anglo-indiani del terrore e scoprii uno scrittore kafkiano. Di quell’ultimo periodo era stato tradotto pochissimo da noi e, soprattutto, in modi spregiudicati. C’era un libro in cui i paragrafi saltavano: cose fatte giusto per ostentare un Kipling in catalogo. Decisi così di diventare curatore del mio primo libro. Ne ho selezionati una dozzina (la metà inediti, l’altra già tradotti in modo incomprensibile). Erano veramente complessi: una prova che mi ha marchiato a fuoco. Lì ho capito che volevo fare questa cosa. Prima mi fermavo a metà strada: pensavo di fare il traduttore perché era lavorare e, allo stesso tempo, non lavorare, scrivere e non scrivere per davvero. Tutte cose che mi facevano stare tranquillo per la mia congenita difficoltà a pendere da uno dei due lati del crinale. Poi ho ritradotto i libri della giungla che ho capito meglio riscoprendo un rapporto con i gatti, qui a casa.

Nel tuo libro il ringraziamento più sentito “con rabbia e gratitudine” è per una gatta.

Non ho mai avuto gatti prima di lei: amavo gli animali con il distacco di chi ha sempre vissuto in città. Lei gironzolava qui attorno e abbiamo fatto l’errore di darle da mangiare. Quando è arrivata aveva solo un anno ed è scomparsa a sette vivendo pochissimo: ci ha fregati, maledetta. Era una confidente, chiacchieravamo, mi ha insegnato la pazienza: quando lavoravo mi saliva sulle gambe e, nell’ultimo periodo di malattia, stava sempre sul divano del mio studio a fissarmi. Mi faceva capire che qualcosa non andava. C’è uno strano modo di comunicare nei suoi occhi dove io riconoscevo l’uomo. Non antropomorfizzavo lei, però, animalizzavo noi.

“Se vedo che in cinque abbiamo adoperato la stessa soluzione significa che c’è qualcosa che non va. Se abbiamo messo tutti il minimo comune denominatore improvvisamente la frase mi sembra un encefalogramma piatto”.

Ludwig Wittgenstein sosteneva che anche se i leoni parlassero non potremmo capirli. Sei d’accordo o credi che potresti tradurli?

Wittgenstein è un genio, capisco quello che intende ma io penso il contrario. Credo piuttosto che il leone già ci parli e che noi lo comprendiamo. E se il leone parlasse, come invece accade di solito, senza essere incazzato perché magari vogliamo ingabbiarlo: se potesse avere cioè una mediazione con noi, lo capiremmo in maniera profonda.

Il primo tipo di traduzione, quando ancora ci esprimevamo per versi o grugniti, è stato proprio tentare di comprendere se gli animali costituivano un pericolo o un supporto, com’è capitato con i cani. Non mi pare un caso che guardando la volta celeste i nostri antenati riconoscessero gli animali, lassù. Io purtroppo non ci vedo un’orsa: mi dicono che è così, però, e mi piace.

Se può esistere un posto in cui questa forma di traduzione ancora avviene è la letteratura: penso a Mowgli e Baloo. Di Mowgli, tu scrivi che è un traduttore in pectore perché ha “un cuore e due lingue”, che poi sono le due madri. Quali sono i limiti della lingua italiana? Una volta hai detto che dell’inglese apprezzi la capacità “impressionistica”. Arbasino ne invidiava la schiettezza nello scrivere scene erotiche con le parole giuste – “dick” – laddove i corrispettivi italiani gli sembravano inadeguati

“Cazzo” non gli andava bene? (ride). A parte questo, i francesi hanno descritto una parte della loro poesia perché, per uno statuto della tradizione, non potevano usare termini come “ciabatte” o “sgabuzzino”. Poi qualche moderno ha provato a rinfilarceli. In fondo noi abbiamo avuto lo stesso problema: anche se i nostri erano più disinvolti. L’erotismo è difficile rendere in tutte le lingue perché diventa immediatamente ridicolo. Se eccita è pornografia, altrimenti è parodia. Io non sento l’insofferenza di Arbasino. Anzi, per me andrebbe recuperato il retroterra latino.

Cesare Garboli si ritirò in Toscana a scrivere, un po’ come te. Trevi in un bel libro ha raccontato i sentimenti ambivalenti con cui viveva la condizione di ritirato: la paura di restare fuori e, allo stesso tempo, la necessità di stare da parte. Tu come stai qui a Narni?

Non ho paura che mi scavalchino. Volevo andare via a Roma da tanto tempo, ma non trovavo mai un modo, finché la situazione è diventata ingestibile. Allora possedevo circa 25.000 libri, ora sono diventati più di 30.000. Non potevo permettermi una casa a Roma che li contenesse tutti: ci sarebbero volute sei stanze. Così abbiamo iniziato a guardarci intorno in un raggio ampio finché abbiamo trovato questa casa che ci è parsa, immediatamente, bellissima. E poi siamo a un’ora da Roma. Qui lavoro bene. C’è aria, è bellissimo il paesaggio attorno. Era un ex stazione di posta che un architetto antiquario ha rimesso a nuovo. Purtroppo, da quando non c’è più Calasso, mi tocca andare a Milano almeno una volta al mese per riunioni, con mia grande scocciatura (ride).

Tra gli scrittori che hanno recensito le tue traduzioni c’è stato Giorgio Manganelli, che a più riprese ne ha riconosciuto il gusto e l’eleganza. Che effetto ti fece ricevere un simile attestato di stima da un così erudito anglofilo? Lo hai poi conosciuto?

Lo vedevo spesso all’Anglo American Book, tutto costipato, ma non lo conoscevo. Del resto quella libreria era un buchetto, in pratica un corridoio, l’unica a Roma dove si potevano trovare libri in lingua. Lo spiavo mentre cercava i suoi tesori. C’è una lettera con Calasso in cui Manganelli gli chiedeva di me, esortandolo a tenermi stretto in quanto “adelphiano di ferro”, “traduttore di talento”. E Calasso: “Ottavio è uno che sfugge!”.

Siccome le sue recensioni erano sempre attente, mi feci procurare il suo indirizzo in occasione di una mia traduzione di John Clare, che sapevo piacergli. Misi le traduzioni in una busta da lettera, andai a casa sua (allora dietro Piazza del Popolo), e la infilai sotto la soglia. La sera stessa a cena mi chiamarono al telefono: all’altro capo era lui che mi ringraziava con quel suo timbro così riconoscibile (“regalo grrraditissimo, perché non fai un volumetto con queste cose?”). E lo faremo, prima o poi. Così come i Narrabondi, un libro che tanto apprezzò all’uscita e che curai per Editori Riuniti facendomi pagare sull’unghia: ero sempre scannato (ride).

Altri incontri significativi?

Non sono stato mai troppo curioso di conoscere scrittori, ma con Calasso ho visto da vicino alcuni grandi: Italo Calvino, Zolla. Sempre a Vienna lo accompagnai all’Hotel Sacher a incontrare Elias Canetti quando ancora non era Canetti. Calasso voleva convincere a passare ad Adelphi. Nessuno è in quel preciso momento ciò che poi diventerà. Se leggi le recensioni che Giovanni Macchia fa a Flaubert nella prima metà del Novecento ne riconosce la grandezza con misura: è a fine secolo che l’ombra lunga l’ha reso un gigante. Non è Macchia a contraddirsi: è il tempo che passa.

Nel tuo Lost in translation parli della necessità di avvertire una “soul simpathy” con gli autori a cui dai voce. Con chi senti di averne?

Lafcadio Hearn. È un personaggio troppo simpatico: provo un affetto istintivo. È stato un signore d’inizio Novecento che ha vissuto poco e trascorso gli ultimi dieci in Giappone. Uno scrittore bizzarro. Aveva le virtù del decadente, scriveva come Mallarmé, ma possedeva il coraggio un po’ selvatico del viaggiatore che si spinge in avanscoperta. E poi un intellettuale che fa riscoprire il Giappone ai giapponesi doveva possedere doti persuasive notevoli…

Le tue traduzioni sono quasi tutte nel perimetro tra Ottocento e prima parte del Novecento. A parte poche eccezioni notevoli, Foster Wallace e le sue brevi interviste a uomini schifosi è una di queste…

Mi diverto con i postmodernisti. Wallace uno scrittore che adesso mi sembra passato: nei primi Novanta non si poteva non citarlo ma l’essere stato così alla moda non gli ha giovato. Non lo ha reso un classico. Era uno scrittore radicato nel suo tempo: cosa ce ne frega ora del rap spiegato ai bianchi? Lo stesso Alexander Stuart che ho tradotto, è stato in voga per pochissimo, col suo parlato strampalato.

“Non sono stato mai troppo curioso di conoscere scrittori, ma con Calasso ho visto da vicino alcuni grandi: Calvino, Zolla. Sempre a Vienna lo accompagnai all’Hotel Sacher a incontrare Canetti quando ancora non era Canetti”.

C’è un altro aspetto che riconosco appartenerti: la fascinazione per l’Oriente, per il buddismo soprattutto e che affiora nei tuoi saggi. Lo hai sempre avuto o ti deriva dall’ambiente di Adelphi?

Avevo questo trasporto già da prima ma con Calasso si è arricchito. La fortuna di non seguire un cursus universitario consiste in questo: se hai fiuto lanci i rampini sulle cose giuste. Poi dopo fissi i ganci e tiri su un discorso che è solo tuo.

So che pratichi anche un’arte marziale orientale, il Jeet Kune Do…

Mi dissero che a Roma esisteva un maestro amico di Bruce Lee con la sua palestra. Siccome da ragazzo ero suo fan andai a vedere di cosa si trattava. Ne sentivo il bisogno perché era un momento difficile. Curavo il cineclub, facevo ogni giorno le cinque di notte, avevo la bottiglia di Bourbon sempre a portata. Appena ho iniziato quella disciplina mi è entrata nel sangue: non andavo a scuola e trascorrevo la mattina ad allenarmi. Sono passati più di quarant’anni da allora, ma anche oggi se non pratico mi sento male.

C’è una corda che definirei “pazza” di autori che hai tradotto tra i molti classici. Qualche tempo fa ti sei provato sui limericks di Edward Lear, testi completamente nonsense.

Quel libro me lo aveva commissionato Theoria. Prima di me aveva provato Vincenzo Cerami, che non se l’era sentita di proseguire. Era un periodo brutto, mi ero lasciato con mia moglie durante le feste e me ne sono sparati un centinaio così come mi venivano in quei giorni. Erano deliziosi grattacapi che, nella loro scemenza, richiedevano un certo grado di fantasia per essere risolti. Mi sfogai.

Ci sono altre traduzioni che riconduci a momenti particolari?

La più sofferta è stata quella di Moby Dick. Ma sofferenza non è la parola giusta, o forse sì. Se sei un traduttore sei masochista: godi nel farti del male. Era sofferta e goduta insieme. Viviamo di questa mania: per me è come l’esercizio fisico, se non lo facessi starei peggio.

Effettivamente i personaggi cui fai incarnare il traduttore in Lost in translation sono tutti a loro modo masochisti… Quanto traduci al giorno?

Sam del Signore degli Anelli, su tutti. I personaggi di quel libro mi sono tutti antipatici: Frodo in cima. Invece Sam, sin da quando partono e si accuccia vicino al padrone per proteggerlo, come fanno certi cani a formare una sorta di punto interrogativo, mi ha intenerito. Per me è lui il protagonista.

Un tempo ero più veloce. Il periodo di Moby Dick traducevo pochissimo, ogni giorno era un combattimento. Pomeriggi trascorsi a litigare per avanzare la frontiera di mezza pagina. Frasi concatenate in maniera sublime. Molte volte mi capita di tornarci col pensiero: forse quella parolaccia non è bassa come dovrebbe? E mi tocca scavare.

In Lost in translation scrivi che finché c’è traduzione c’è vita: la prossima?

I due di Céline che abbiamo già acquisito. Non so se farò il quarto. È Casse pipe: noi ne abbiamo un’edizioncina di cinquanta pagine ma sembra che ora, con tutti i pezzi che hanno accorpato, ammonti a duecento pagine. È un libro del tutto nuovo che risale sempre al periodo bellico. Ma non mi sbilancio. Sul terzo invece sì perché il “brancaleonismo” di cui dicevamo (un po’ becero e un po’ sublime) mi divertirà di sicuro. Ci sono un paio di altre cose dall’inglese, non te le svelo sennò le fa qualcun altro.

Le foto a Ottavio Fatica sono di Emiliano Ceresi, autore dell’intervista.