Nicola Lagioia

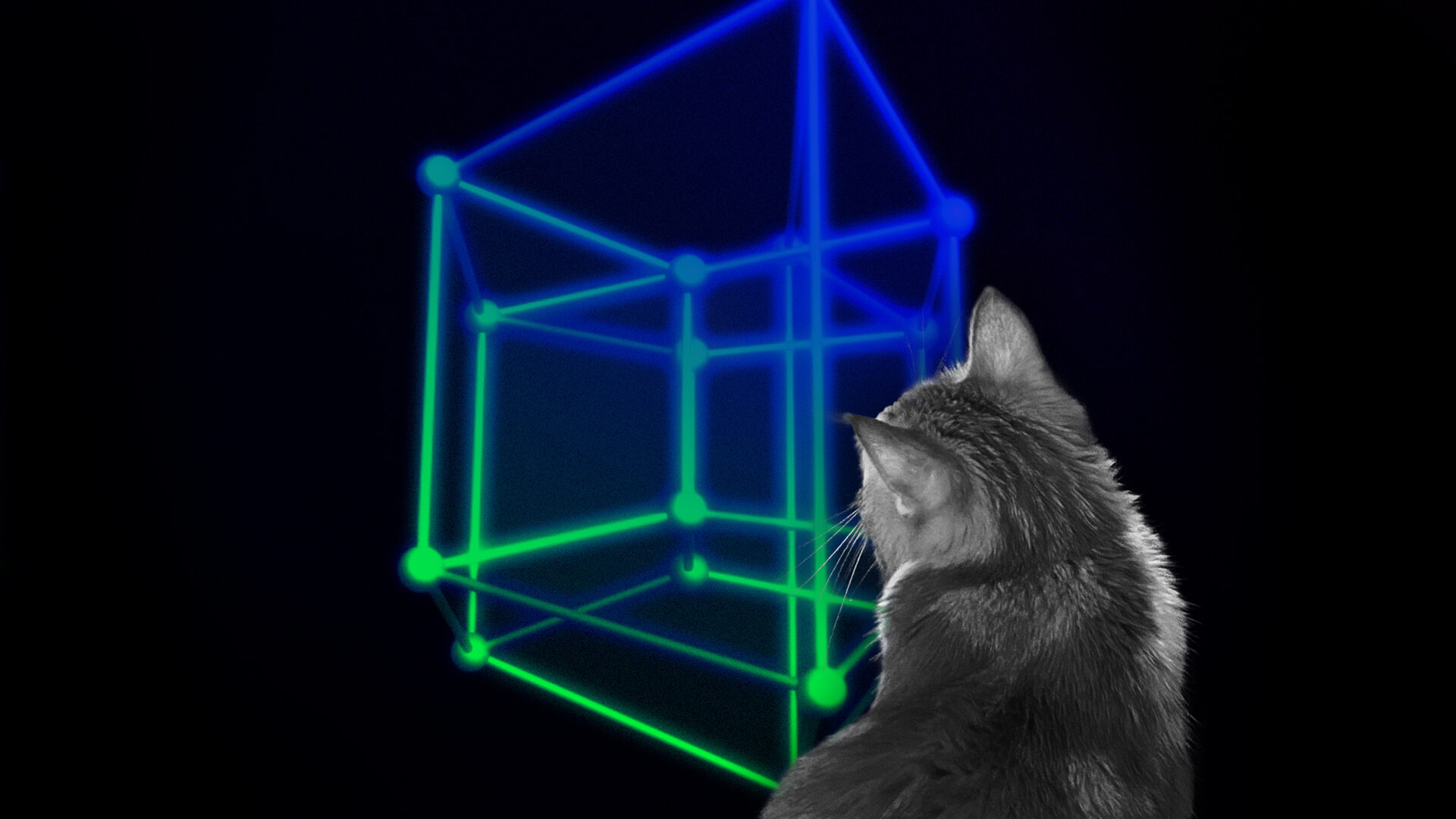

Contemplare l’universo con un cervello di gatto

06 Marzo 2023

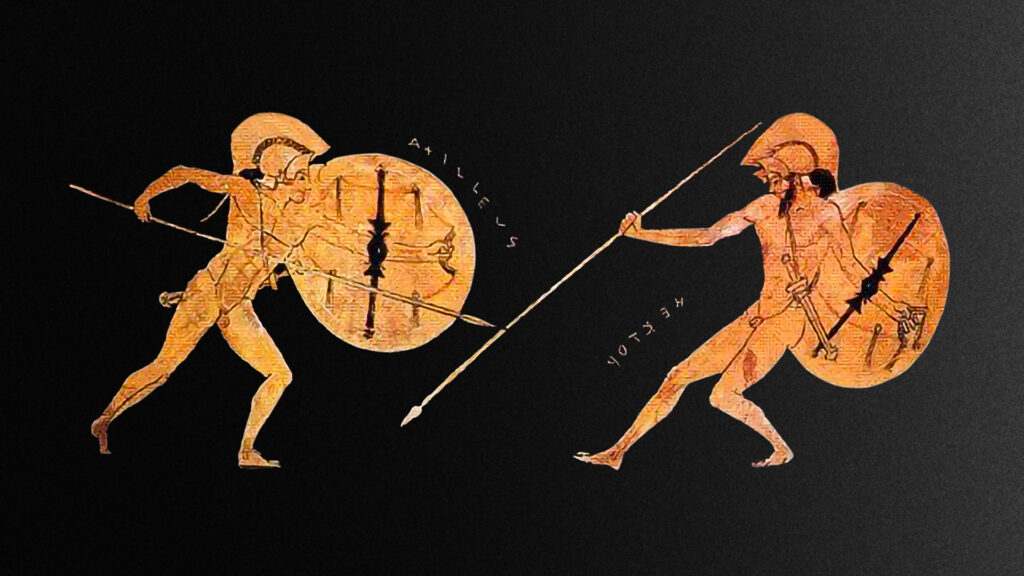

Scienza e metafisica, etica e sacrificio, Bucarest e il mondo fuori dalla nostra limitata capacità di percepirlo: Mircea Cărtărescu, uno degli scrittori più interessanti della sua generazione, si racconta.

Nicola Lagioia

Nicola Lagioia è scrittore, sceneggiatore, conduttore radiofonico e direttore editoriale di Lucy. Il suo ultimo libro è La città dei vivi (Einaudi, 2020).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati