Virginia W. Ricci

I veri autori di Sanremo siamo noi

12 Febbraio 2024

Tutti gli anni ci facciamo catturare da Sanremo, dalle gag, dalle polemiche, dai momenti imbarazzanti. Ma del Festival non siamo solo prigionieri: infatti, anche se non sembra, Sanremo è cambiato molto sotto la gestione Amadeus e il nostro ruolo è sempre più importante. Che ci piaccia o meno.

È domenica mattina (non è vero, è l’una), mi sveglio distrutta, come se fossi appena tornata da una trasferta di lavoro, il cielo su Milano è deliziosamente grigio e pochissime ore fa Angelina Mango ha vinto il festival di Sanremo.

Perché sono così stanca? Non sono mica Angelina Mango, non sono Amadeus, non sono Fiorello e fortunatamente non sono andata fisicamente a Sanremo – negli anni in cui è successo, a quest’ora, il mio stato fisico era ben più degradato (l’ultimo fu febbraio 2020, il piccolo comune ligure era un enorme focolaio del virus che poi sarebbe diventato il grande protagonista dei successivi due anni). Allora perché dai miei postumi si potrebbe dedurre che, anziché stare sul divano, io sia appena tornata dal Sonar?

Il Festival di Sanremo, da che ho memoria, è sempre stato l’evento televisivo più importante dell’anno, ma con il mandato di Amadeus, c’è stata una metamorfosi leviatanica verso qualcosa che trascende il televisivo: un mostro dell’intrattenimento a cui ogni anno spuntano più metastasi, un prodotto meta in ogni possibile derivazione di questo termine. Cresce il numero dei cantanti in gara, cresce la presenza degli sponsor, delle attività promozionali di brand e cantanti-brand, che si espandono oltre la città di Sanremo, nelle acque territoriali, dove è parcheggiata quella inquietante nave da crociera, simbolo dell’espansione inarrestabile del Festival.

Ogni anno si aggiunge un pezzo a questo frankenstein in prima seconda terza e quarta serata che riesce ad affiancare monologhi sul clima e spot Eni, blande prese di coscienza sul femminicidio e promozione a Mare Fuori, populismo di destra, bacetti saffici nello spot Regione Liguria. E ogni anno sempre più brand occupano il suolo di Sanremo. La cosa divertente è che tutto accade in un ridottissimo spazio vitale, non è che la città sia così grande. Un giorno usciremo dall’Ariston, guarderemo il cielo e ci chiederemo: quelle sono stelle? No, è Starlink, lo sponsor della volta celeste.

Amadeus è il Beppe Sala del Festival, colui che, parafrasando Lucia Tozzi, è riuscito a rendere attrattiva un’istituzione che per molti anni è stata paludosa, noiosissima ed estremamente distante da ciò che accadeva di realmente rilevante nel panorama culturale italiano. Ora, non è che il Festival sia mai stato un territorio pionieristico, anche quello di Amadeus è all’inseguimento, ma la distanza tra ciò che accade tutto l’anno e ciò che accade al Festival si è nettamente ridotta, e questa è stata la cifra stilistica che ha permesso ad AMA™ di ri-capitalizzare se stesso e il suo Festival.

La expo-città Sanremo risulta quindi una distopica implosione spazio-temporale lunga una settimana da cui veniamo fagocitati. Attraversarla è diventata un’esperienza che probabilmente non è così distante da quella delle persone costrette per una settimana a vivere dentro la Costa Smeralda, in cui giorno e notte, incessabilmente, inesorabilmente, un bombardamento di animazione, musica, cibo, persone, voci, input multisensoriali e caldi inviti a partecipare ad attività di gruppo la rende molto più simile alla sopravvivenza in un condominio ballardiano che a una rilassante vacanza in Riviera.

“Un giorno usciremo dall’Ariston, guarderemo il cielo e ci chiederemo: quelle sono stelle? No, è Starlink, lo sponsor della volta celeste”.

Come in ogni campo di detenzione che si rispetti, però, noi non siamo soltanto prigionieri, siamo anche forza-lavoro. In altre parole, non siamo il destinatario finale di un prodotto culturale, ma parte stessa della macchina.

Questa sensazione deriva da un dato concreto. Il Festival di Sanremo non è un programma scritto bene. Masterchef è un programma scritto bene, ma Masterchef è anche un programma registrato, recintato, formattato da qualcun altro in un altro Paese e replicato fedelmente nel suo franchising internazionale. La cosa più vicina al Festival, in termini di format, nella TV italiana sono i programmi di Maria de Filippi, ovvero i non-formati, i de-formati.

Ore di televisione in cui potrebbe succedere qualsiasi cosa perché i regolamenti vengono continuamente scritti e sconvolti in tempo reale da una mano invisibile che sa esattamente dove dirigere il proprio pubblico. Tant’è che una delle autrici del Festival è Barbara Cappi, storica spalla di Maria de Filippi, non certo la prima arrivata.

Attenzione, quando dico che non si tratta di un programma scritto bene non intendo che non funzioni. Penso in realtà il contrario. Il lavoro autoriale dietro Sanremo non è un lavoro di scrittura, ma di intelligenza emotiva che lascia appositamente, diabolicamente direi, uno spazio grigio in cui si inserisce il vero autore-fantasma del Festival. Il pubblico.

Così, non è importante che un monologo sia veramente ben confezionato, significativo, profondo. L’importante è che ne esca qualcosa che faccia discutere. Infatti della settimana di Sanremo non ricordiamo quasi mai quello che accade di proposito: gli avvenimenti di cui si parla sono quasi sempre accidentali.

Abbastanza emblematico, in questo senso, l’episodio al limite del surreale del ballo del Qua Qua con cui è stato torturato John Travolta, forse karmicamente destinato all’umiliazione pubblica per via dell’affiliazione a Scientology.

Ora, io per qualche anno ho lavorato in una trasmissione televisiva in cui mi occupavo principalmente di studiare gli ospiti per capire in che modo “trattarli”, ovvero intuire quale fosse la linea migliore per cavarne fuori, con domande e gag, qualcosa di interessante. Il mal-trattamento riservato a Travolta è stato una sorta di caso estremo – non certo il primo – in cui un ospite sanremese viene coinvolto in un teatrino allucinatorio.

Suo malgrado, quella cosa (non c’è altra parola per descriverla) entrerà nella storia della televisione per il moto sismico provocato in rete. Paradossalmente, questo sgambetto alla qualità ha funzionato da momento-molla per un’edizione che fino a quel momento non aveva ancora prodotto spontaneamente contenuti il cui raggio di propagazione fosse paragonabile alla bomba-atomica “Pensati Libera” della precedente.

Stessa cosa vale per il cast musicale: dei 30 artisti in gara, mai così tanti nella storia del Festival, alcuni sembravano selezionati unicamente per il loro potenziale memetico. Su tutti, in questo senso, spiccano i Ricchi e Poveri, che hanno saputo cavalcare con grandissima maestria la loro chance di riposizionamento rendendosi caricaturali nel look, nei movimenti da balera, negli sguardi intensi, a volte sensuali a volte apparizione della Madonna, a volte cinque del mattino al Club to Club.

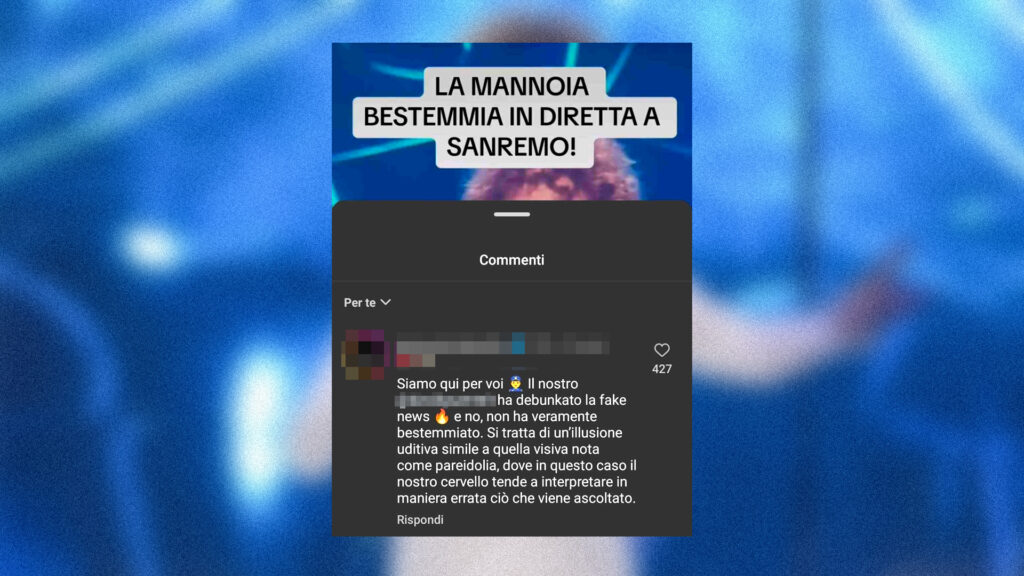

La loro performance suggeriva più o meno volontariamente un ventaglio infinito di interpretazioni metatestuali agli autori non pagati del Festival, ovvero noi. Lo stesso vale per Fiorella Mannoia, che al Festival fa esattamente quello che ci si aspetta da lei: un pezzo che sembra commissionato da Laura Boldrini. Ironia della sorte, la voce-simbolo del pacato progressismo di centrosinistra viene digerita, risemantizzata e riprodotta fino allo sfinimento assumendo una forma finale imprevista: una bestemmia.

Il Second Screen è forse il fenomeno che meglio definisce l’evoluzione mediatica degli ultimi anni. Un programma televisivo non è più riducibile soltanto a ciò che viene mandato in onda, la sua portata comprende tutte le derive e i contributi meta-televisivi degli utenti che commentano sui social. Più un format si rende permeabile all’interazione, più acquisisce potenza, e questo chi fa il Festival lo sa benissimo.

Marco Mengoni, co-conduttore della serata inaugurale, si presenta sul palco dell’Ariston con un materasso, un retino, racchettine per parare i baci e altri gadget attraverso i quali ripercorre i momenti della storia del Festival in cui alla rassicurante linearità della scrittura televisiva si è sostituito l’imprevisto. Chi ha pensato quel siparietto è del tutto consapevole che sono quegli istanti di imbarazzo apparentemente anti televisivo a perforare lo schermo e riflettersi a prisma in milioni di altri schermi, fino a conficcarsi nella memoria collettiva.

Il contributo del commento social alla costruzione di programmi televisivi è sempre più pervasivo: in alcuni casi gli autori tentano di replicare quello che vedono in rete, in altri cercano di fecondare in vitro situazioni grottesche nella speranza che si traducano in meme virali. Nei casi in cui questa fecondazione non riesce (quasi sempre), il risultato è desolante e a volte ti si ritorce contro (vedi il siparietto dell’anno scorso in cui Amadeus, guidato dalla regina delle influencer, apre il proprio profilo Instagram in diretta), e lo stesso vale per la penetrazione in senso inverso, dall’esterno all’interno dello schermo.

Qualche anno fa il trio comico Gialappa’s Band, che commentava in radio il Festival, riesce ad innestare nei concorrenti il virus “Situation”: ai cantanti viene chiesto di pronunciare questa parola sul palco, e loro, fingendo di provare il microfono o a mezza bocca, lo fanno, finché il fenomeno non contagia anche membri della giuria, ospiti e super-ospiti e Pippo Baudo non si rende finalmente conto del trucco di cui il suo Festival è vittima, ridendone bonariamente.

“Un bombardamento di animazione, musica, cibo, persone, voci, input multisensoriali e caldi inviti a partecipare ad attività di gruppo la rende molto più simile alla sopravvivenza in un condominio ballardiano che a una rilassante vacanza in Riviera”.

Per la prima volta la conduzione istituzionale e rigida viene scalfita da un fenomeno virale che diventa parte integrante della cerimonia. Questa formula, negli anni, si evolve fino a diventare quello che oggi conosciamo come Fantasanremo, il vero strumento di marketing del Festival, che in questa edizione, dopo essere stato adottato ufficialmente e incoraggiato dalla Rai, ha raggiunto la forma più paradossale.

I cantanti in gara portano una scopa sul palco, donano i fiori al proprio direttore d’orchestra, mostrano capezzoli e ombelichi e, con la stessa intenzione, arrivano a propagare messaggi politici più o meno spontanei per guadagnare punti.

Quest’anno alcuni musicisti in gara hanno realmente portato messaggi di pace sul palco più importante d’Italia, ma le loro parole rischiavano di confondersi con quelle di altri cantanti che si pronunciavano vagamente contro ogni forma di discriminazione. Così, il senso si perde e lascia il passo a una confusione retorica a tratti imbarazzante, un Truman Show del sostegno inconsistente a cause sociali, che viene poi smantellato il giorno successivo da una Mara Venier portavoce del reale Pensiero Unico della presidenza Rai.

La musica, in tutto questo delirio semantico, risulta forse l’elemento meno centrale del Festival, e lo dico senza l’intenzione ginopaoliana di rivendicare un qualsivoglia concetto di qualità, per me inesorabilmente lontano da quello che oggi è il pop da classifica italiano.

Verso la fine della mastodontica quantità di ore occupate dal Festival nella scorsa settimana, nel mio cervello i brani in gara si ibridavano tra loro perdendosi in un flusso magmatico, forse anche perché gli autori e i produttori dietro a questi brani sono sempre gli stessi. Nell’epoca della condivisione compulsiva si arriva a rendere memetiche, mimetiche e vuote anche forme d’arte nobili come le canzoni.

“Non è importante che un monologo sia veramente ben confezionato, significativo, profondo. L’importante è che ne esca qualcosa che faccia discutere”.

A funzionare e addirittura vincere non sono brani in sé, artisti in sé, ma tutto il portato emotivo che li circonda, la backstory che piace tanto ai reality e ai talent, quindi la simpatia e l’empatia che riesce a riscuotere nel pubblico, che è come la carota dello spot Esselunga. Rendersi vendibili con simboli ed emozioni.

Tutto questo, moltiplicato per le ore di tempo che abbiamo passato la scorsa settimana davanti allo schermo, richiede un impiego di attenzione, di tempo, energie e risorse che ogni spett-autore è invitato a concedere per rispondere alla richiesta di questo golem dell’intrattenimento. Non lasciarti intrattenere passivamente. Emozionati. Arrabbiati. Commenta. Litiga. Produci. Diventa parte di me. Paghiamo in visibilità.

Virginia W. Ricci

Virginia W. Ricci è autrice. È stata head of content di Noisey e editor di VICE Italia e ha collaborato con numerose realtà editoriali e programmi televisivi.

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati