LetteraTour è una rubrica in cui si racconta l’Italia attraverso i festival letterari. La seconda tappa è Matera, in Basilicata, dove si svolge il Premio Energheia.

- Seconda tappa: Matera

- festival: Premio Energheia

- date del festival: 1-13 settembre 2025

- date del diario: 31 agosto – 3 settembre 202

domenica 31 agosto

Per fortuna, alla signora a cui, nonostante il pullman quasi del tutto vuoto, era toccato il posto proprio accanto al mio, l’autista – quando il bus era ormai in procinto di partire – ha suggerito di spostarsi in una altra fila “così state tutti e due più larghi”. Chissà se lo ha fatto per una cortesia abituale o per concedermi, benevolo, una pausa dal monologo fittissimo cui aveva appena assistito: nei pochi minuti in attesa della partenza, la signora mi aveva già raccontato di sua figlia insegnante che da quando è diventata dirigente con tutto quel lavoro in più non riesce ad andarla a trovare in Lucania come prima; del figlio fisico; del nipote che sta per laurearsi nella stessa disciplina del padre; della buonanima del marito calabrese; delle differenze tra il vecchio e il nuovo modello del pullman che diverse volte l’anno prende per venire da Matera a trovare la figlia a Roma, “sa, ci vive da venticinque anni”. Il tutto nonostante il timido scudo cartaceo della Lettura del «Corriere» ben aperta davanti a me, che anziché un argine alla conversazione ha aggiunto nuovi stimoli: “Eh non leggo più tanto i giornali come prima, quando me li faceva comprare mio figlio… lei quanti anni ha? Ah, la sua stessa età, quindi potrei essere sua madre! Ogni tanto i giornali mi capita di leggerli un po’ di nascosto da qualcuno che ce l’ha aperto accanto a me, proprio come lei”. Un monologo in verità anche piuttosto piacevole, sia detto, ma che se si fosse prolungato oltre avrebbe rischiato di invalidare il mio proposito di usare le cinque ore e quarantacinque di tragitto per leggere, scrivere, far di conto.

Sono in viaggio, si sarà capito, per la Basilicata. È questo il periodo del principale festival letterario italiano, quello di Mantova, le cui date coincidono sempre con quelle di un’altra manifestazione letteraria più contenuta, più periferica, che quando il calendario me lo permette cerco di venire a omaggiare. Insomma, è la settimana di Mantova ma come dice il grande poeta lucano Rocco Scotellaro, “uno si distrae al bivio”, e così eccomi a Matera per il Premio Energheia.

Nato come premio letterario rivolto a scuole superiori di diversi paesi europei (quest’anno otto: Austria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo, Slovenia, Spagna), negli anni ha assunto la forma di un piccolo festival, con un calendario di appuntamenti che fa da contorno alla giornata di premiazione vera e propria. Il tutto a cura dell’instancabile Felice Lisanti – un medico veterinario con la passione della letteratura – che gli ha dato vita ben trentuno anni fa (poco prima della nascita del festival di Mantova dunque) guadagnandosi fra l’altro nel 2022 l’onorificenza di Cavaliere di Spagna per meriti culturali.

Il bus da Roma, prima di fermarsi a Potenza e poi a Matera fa un’unica altra tappa: Savoia di Lucania, un toponimo talmente ossimorico che mi ha immediatamente ricordato il tonno di coniglio. E questo a sua volta mi fa pensare alla prima volta che sentii l’espressione “festival letterario”, una trentina di anni fa, ed ebbi un po’ la stessa sensazione di spaesamento che ho provato davanti al cartello “Benvenuti a Savoia di Lucania”. Come fa, mi chiesi, la letteratura a diventare un festival? Lo ricordo nitidamente: immaginai un format che prevedeva uno scrittore salire su un palco e mettersi a scrivere. Forse perché per me, negli anni Novanta, l’unica cosa che riuscivo a ricollegare all’idea di “festival” era Sanremo, dove se sei cantante devi cantare. E quindi, pensai, gli scrittori e le scrittrici andranno lì a fare quello che sanno fare: scrivere.

(E invece, sappiamo come è andata a finire. I festival sono diventati un’occasione imprescindibile di promozione dei libri, e – anche se nei loro ricchi palinsesti si trova pure molto altro – in qualche modo a chi scrive tocca ormai fare questa cosa in più, che fino a qualche tempo fa il mestiere non richiedeva: unire alla parte solitaria, meditativa, artigianale della creazione letteraria, quella pubblica, istrionica, performativa. Sarà stato un cambiamento in meglio o in peggio? Questo mio zibaldone periodico non ambisce a dare una risposta, trovando per sé più adeguato il ruolo di porre l’interrogativo.)

lunedì 1° settembre

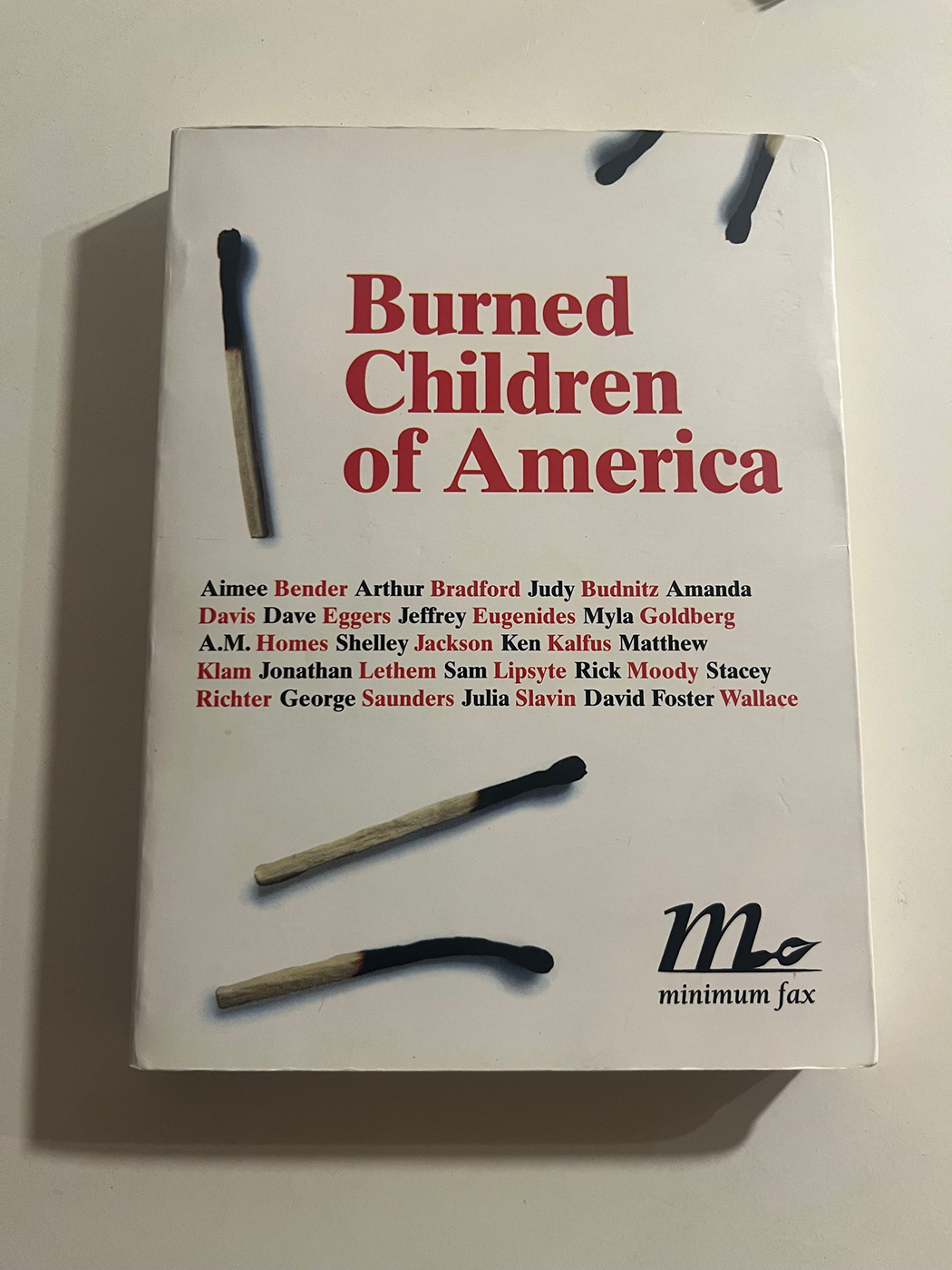

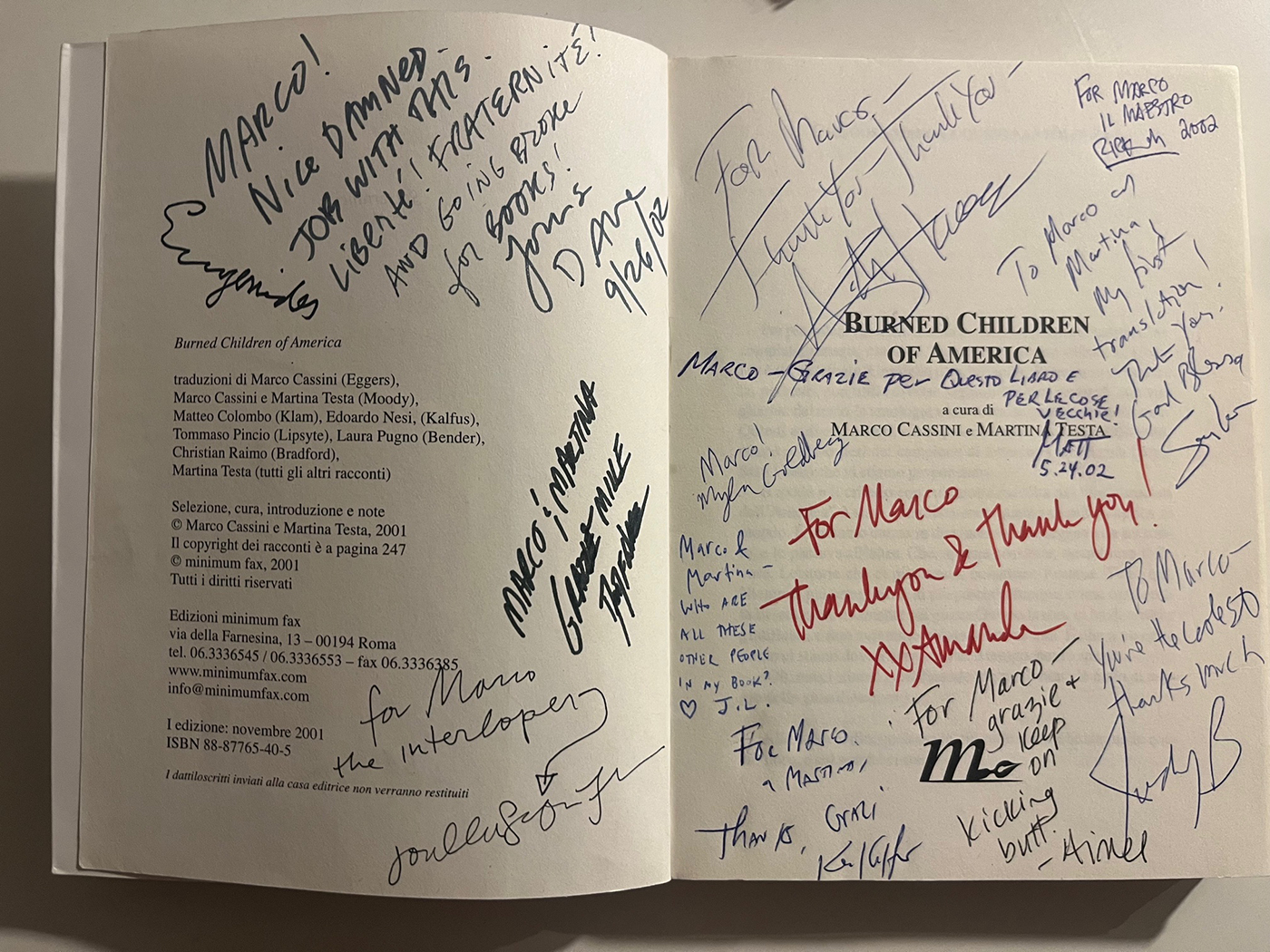

Ieri è stata la giornata degli arrivi. Dopo di me è arrivato anche Maurizio Bettelli, musicista, americanista, conoscitore di letteratura e compositore di canzoni, con cui stasera condivideremo il palco per un incontro tra Ferlinghetti, Dylan, Ginsberg e altre passioni condivise. Maurizio lo incontrai per la prima volta nel lontano 2001, quando alla biblioteca Delfini di Modena, la sua città, la bibliotecaria Cinzia Pollicelli pensò bene di affiancarlo a me e Martina Testa per presentare l’antologia Burned Children of America che avevamo curato e pubblicato quando tutt’e due lavoravamo a minimum fax, e che ancora non potevamo sapere avrebbe avuto grande fortuna.

Da allora per qualche anno Maurizio diventò presenza fissa alle nostre presentazioni “americane” in Emilia, finché non andò a vivere a Trieste, dove ci siamo ritrovati di recente e abbiamo deciso di mettere su questa serata, dato che entrambi eravamo stati invitati a Matera da Felice per fare un corso di scrittura. Maurizio ha tenuto la sua lezione stamattina, spiegando come funziona una canzone e come può raccontare storie; domani toccherà a me con una lezione sul racconto breve, basata sul lavoro dell’uruguaiana Cristina Peri Rossi.

Dopo aver assistito alla lezione di Maurizio, sono andato alla stazione dei pullman con Felice: era in arrivo Massimiliano Palmese, che presenterà qui il suo documentario su Dario Bellezza e le sue traduzioni di Shakespeare, e avevo piacere di fargli una sorpresa, avendolo conosciuto nel 1992 a uno dei primissimi corsi di scrittura che organizzavo in quegli anni a Roma. Tout se tient.

martedì 2 settembre

La giornata di ieri si è conclusa con una cena a base di orecchiette con cime di rapa (non poteva certo mancare una spolverata di peperoni cruschi, l’oro rosso del territorio), e l’incontro con un dolce locale con pasta sfoglia e crema pasticciera che ci ha conquistati: lo sporcamuss. Abbiamo così festeggiato la reunion con Maurizio per la nostra performance di musica e fotografia, poesia e racconti che abbiamo sciorinato nella sala conferenze dell’Archivio di Stato: un posto che il direttore Pietro Sannelli ha fortemente voluto aprire al pubblico per svecchiare l’immagine di sé che gli archivi abitualmente danno. Grazie alla collaborazione con Energheia, la mostra “Archivi ritrovati” e la rassegna “Autunno in archivio”, c’è un programma di una decina di incontri da qui a metà ottobre. Certo non è “Archivissima” (l’ultima edizione ha proposto 190 eventi dal vivo e la partecipazione di oltre 450 enti) ma è un deciso passo in avanti, che raccoglie consensi, a giudicare dalla partecipazione del pubblico.

“Come fa, mi chiesi, la letteratura a diventare un festival? Lo ricordo nitidamente: immaginai un format che prevedeva uno scrittore salire su un palco e mettersi a scrivere. Forse perché per me, negli anni Novanta, l’unica cosa che riuscivo a ricollegare all’idea di ‘festival’ era Sanremo, dove se sei cantante devi cantare”.

Ora sono all’Università della Basilicata, in attesa che inizi la mia lezione. Stasera vedrò Palmese nella doppia veste di traduttore e regista, e poi domattina parto per Mantova, ma il Premio Energheia proseguirà addirittura fino al 13 settembre. Ho chiesto a Lisanti con quali sforzi si sostiene un festival come questo che, per quanto relativamente piccolo, deve vedersela anche con l’aumento dei costi di ospitalità causato dal boom dei Sassi (da “vergogna nazionale”, la sintesi con cui Togliatti nel 1948 riverberò la denuncia di Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli), sono diventati ora modaioli, con tanto di spritzerie e airbnbificazione diffusa) dovuto in buona parte, paradossalmente, al sigillo di Capitale europea della cultura nel 2019. La delusione è palpabile fra tutte le persone di Matera con cui mi è capitato di parlarne, in questi giorni e negli anni passati: il 2019 ha lasciato dietro di sé un trascurabile lascito stabile, strutturale; e al contempo un ingombrante retaggio di turismo di massa, mi dicono con l’amaro in bocca (e questo non solo perché abbiamo assaggiato il “negroni lucano” nel negozio della famosa ditta locale di liquori della famiglia Vena).

Indubbiamente, l’evento del 2019 ha fatto la fortuna di una piccola cerchia, dice la litania che sento ripetere qui, ma non sembra aver influito troppo positivamente sulla città, specie in termini di cultura. Nicola Tamburrino della Libreria dell’Arco mi racconta: “Siamo stati di fatto sfrattati – sotto l’apparenza di un aumento sconsiderato del canone d’affitto – nel 2015, pochi giorni dopo l’annuncio di Matera 2019: immaginando l’aumento del flusso di turisti, da un bar il proprietario delle mura avrebbe facilmente ottenuto un corrispettivo ben più consistente. E così ci siamo trasferiti nell’attuale sede di via delle Beccherie”.

Mi piace accostare, in questo mio diario, Energheia all’evento della prossima tappa, Festivaletteratura, un evento dal budget cento volte superiore (1,6 milioni di euro nel 2024), e forse anche un numero di appuntamenti proporzionalmente più esteso.

Il Premio Energheia, mi dice Lisanti, costa poco meno di diciassettemila euro ma ne raccoglie circa appena un quarto, costringendo l’associazione che lo gestisce a fare i salti mortali tutto l’anno per mettere insieme i fondi residui. “La nostra associazione fu tra le poche realtà locali a non vedere finanziata una proposta culturale nel 2019, e non avere quella data sul curriculum un po’ ci penalizza. Per fortuna, qui siamo in un posto unico, e questa unicità rende ancora Matera un luogo magico”, mi dice orgoglioso della sua città – un posto da visitare e a cui tornare, magari proprio approfittando di una delle tante manifestazioni piccole e grandi, longeve o recenti, che qui convivono.

mercoledì 3 settembre

Anche oggi sveglia alle 5.55 (ormai un classico delle mie peregrinazioni letterarie, come per il viaggio verso Brancaleone). Dopo aver valutato tutte le opzioni, ho capito che il modo più “rapido” (circa sette ore) per arrivare da Matera a Mantova è con un volo Bari-Verona. E trovo quanto mai appropriata la lettura che ho scelto per accompagnare questa tratta, il doppio Shakespeare tradotto da Palmese per Marcos y Marcos: i Sonetti e Romeo e Giulietta, gli amanti veronesi resi immortali dal bardo inglese e, in second’ordine (ma di poco, eh), da un memorabile striscione dei tifosi napoletani.

Per andare da Matera all’aeroporto di Bari-Palese, è palese anche non c’è un collegamento ferroviario, e per questo dovrò usare il trasporto su gomma, attualmente l’unico modo per spostarsi in zona. Il tema ferroviario è un pulsante che attiva automaticamente conversazioni molto accese qui in città. “Anche se la nuova stazione è di fatto l’unica vera eredità strutturale di Matera 2019,” mi dice Lisanti, “i problemi sono mille”. E mille sembrano essere anche i progetti fermi al binario morto di Matera. La nuova stazione disegnata da Stefano Boeri (che secondo qualcuno assomiglia un po’ troppo a un altro progetto, quello realizzato da Studio Valle Architetti Associati per piazza Portello a Milano) fu inaugurata il 13 novembre 2019, a un mese dalla conclusione del programma della Capitale europea, creando ovvi disagi per i primi undici mesi del mega-evento. A molti è sembrato che in questo frangente Matera abbia letteralmente perso un treno. Del resto, ancor oggi non è terminato il parcheggio sotterraneo; e così anche il parco urbano sovrastante – che nel disegno di Boeri conterà novemila arbusti – è rimasto ancora sulla carta lucida da architetti. L’elettrificazione è tuttora una chimera (“e quando sarà terminata riguarderà solo la tratta Matera-Altamura”, mi spiega ancora Felice, “cosicché chi viaggia dovrà cambiare treno per proseguire”); come pure la promessa eterna della tratta di una manciata di chilometri che dovrebbe unire Matera a Ferrandina e quindi alla rete ferroviaria nazionale anziché solo alle FAL: le Ferrovie appulo-lucane, il cui nome tradisce un certo coté non attualissimo, evidenziato anche dal singolo binario e dai relativi tempi di percorrenza. Per i circa sessanta chilometri che separano Matera e Bari attualmente ci vuole un’ora e quarantadue minuti. Grazie a importanti investimenti, annunciati con enfasi dalla Regione Basilicata, da qui al 2033 si ridurranno a un’ora e venticinque. Non proprio un bullet train, se non per gli immaginabili istinti suicidi dei pendolari.

A proposito di tempi di percorrenza, intanto il volo per Bari-Verona, in prossimità dell’atterraggio, prevede un patetico siparietto da villaggio turistico cui dev’essere stata costretta (fatico a immaginarla un’iniziativa personale) la povera dipendente di questa compagnia low cost – di cui non voglio fare il nome, che è oltretutto un palindromo imperfetto – per vantarsi della puntualità della Ditta: “Atterreremo all’ora prevista. Non vi facciamo perdere neanche un minuto di vacanze! Alzi la mano chi va in vacanza! O forse andate a Verona per lavoro? Allora alzi la mano chi va a Verona per lavoro? Ah ma allora andate tutti a un appuntamento segreto con l’amante!”. Accolta da un gelo pari a quello che arriva dalle bocchette dell’aria condizionata, finisce qui la stand up volante che non credo volesse, nelle sue intenzioni, alludere alla relazione Capuleti-Montecchi.

Ora mi aspetta ancora una navetta e poi un paio di treni, e l’avventura lucana potrà dirsi conclusa, così che possa avere inizio quella mantovana.

Sempre in viaggio con e per i libri, di festival in festival prosegue il mio LetteraTour, dal peperone crusco al tortello di zucca.

- Premio Energheia, 31.a edizione, 1-13 settembre 2025

- comune: Matera

- provincia: Matera

- regione: Basilicata

- come ci sono andato: in bus da Roma; al ritorno: bus + aereo + navetta + treno verso Mantova

- quanti giorni ci sono stato: da domenica 31 agosto a mercoledì 3 settembre 2025

- cosa ho fatto: una lezione di scrittura; una presentazione di Fotografie del mondo perduto di Lawrence Ferlinghetti

- che incontri ho seguito: lezioni di Maurizio Bettelli e di Marcello Introna; presentazione di Massimiliano Palmese

- cosa sto leggendo: William Shakespeare, Sonetti

- highlights: peperone crusco in ogni sua forma; la simpatia di Felice Lisanti; il documentario Bellezza, addio! di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese; la vista sui Sassi dalla finestra della Libreria dell’Arco; lo sporcamuss; il negroni lucano.